হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের আর্টস পেজের জন্য গোটা কয়েক ইন্টারভিউ শেষ হতেই সেই পেজের এডিটর অরুণ বাগচীর মাথায় খেলল আমাকে দিয়ে দু’জন বাঙালি কবির সাক্ষাৎকার লেখানো। সে-দু’জন বাঙালি কবি কে তা বলার জন্য অবশ্যই কোনও পুরস্কার নেই। অবধারিতভাবে শক্তি এবং সুনীল।

অরুণবাবু বললেন, ‘আপনি সুনীলকে (Sunil Ganguly) দিয়েই শুরু করুন। তবে শুধু কবিতাতেই থেমে থাকবেন না। ওঁর গল্প, উপন্যাস, ফিচার সব কিছুই টেনে আনুন। সম্ভব হলে কিছুটা ব্যক্তিগত জীবন। ওঁর পার্সোনাল লাইফ, লাইফস্টাইল এসবের খোঁজ আছে কি?’

বললাম, ‘ওঁর লেখালিখির মধ্যেই তো ওঁর অনেকখানি জীবন চলে আসে।’

অরুণবাবু বললেন. ‘সাক্ষাৎ পরিচয় কতটা?’

প্রথম পরিচয়টা কীরকম সেটা বলতে গিয়েও বলা হল না। এম.এ. পড়াকালীন সত্যজিতের তৈরি ওঁর ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ উপন্যাস নিয়ে ছবি দেখে নায়ক সিদ্ধার্থকে নিয়ে একটা পদ্য ফেঁদে আনন্দবাজারে ওঁর টেবিলে রেখে এসেছিলাম। ক’দিন বাদে ‘সবিনয় নিবেদন’ করে একটা চিঠি এসেছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। লিখেছেন, ‘আপনার কবিতাটা ভাল লাগল। তবে আমি তো দেশ-এর কবিতা বিভাগ দেখি না। আপনি কবিতাটা ওঁদের দপ্তরে পাঠান।’

বলা বাহুল্য, আমি কবিতাটা আর কোথাও পাঠাইনি, কারণ ছাপানোর জন্য তো ওটা আমি সুনীলের টেবিলে রেখে আসিনি। রেখেছিলাম আমার দেখা কোনও সিদ্ধার্থকে ওঁর মুখোমুখি রাখতে। আমার প্রথম উপন্যাস ‘এই আমি একা অন্য’-তে এই প্রসঙ্গটা লিখেছিলাম এবং সুনীল সেটা নজর করে বলেওছিলেন আমাকে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

অরুণবাবুর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে তখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলতে এক অত্যন্ত হাসিখুশি, হৃষ্টপুষ্ট মানুষ যাঁর সঙ্গে করিডর দিয়ে যেতে আসতে বা লিফটে উঠতে দেখা হলে একটা অমায়িক হাসি হাসেন। আমিও হাসি; না চিনেও যতটা ভাললাগা দেখানো যায়। আর অবশ্যই দেখা হয় প্রতি মাসের দশ তারিখে, যেদিন আমাদের মাইনে হয়। সুনীলকে দেখি ক্যাশিয়ার মহীমোহনবাবুর থেকে কড়কড়ে নোটে মাইনে নিতে।

চাকরিতে বড় পদ তখন নয় সুনীলবাবুর। কিন্তু লেখালিখিতে ছেয়ে আছেন চারিধার। দেশ-এ ধারাবাহিক উপন্যাস, ওই দেশ-এই সাপ্তাহিক সাহিত্য কলাম ‘সনাতন পাঠক’ আর মাঝেমাঝেই রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে হয় গল্প, নয় ফিচার। এছাড়া দেশ, আনন্দবাজারের পুজোসংখ্যায় বড় গল্প বা উপন্যাস তো আছেই। লেখায় এমন একটা জাদুটান যে ধরলেই পড়া হয়ে যায়। এখন এই সব দেখাদেখি, পড়াপড়ির মধ্যে সত্যিকারের জানা-পরিচয় কতটা বলা মুশকিল। তাই অরুণবাবুর প্রশ্নে বিশেষ কিছু বলার ছিল না। তাই কথা চালিয়ে যেতে বললাম, ‘‘কী আছে! ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ আর ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ দিয়েই তো শুরু করা যায়?”

অরুণবাবু হেসে ফেললেন. ‘শুরুতেই সিনেমা?’

বললাম, ‘সিনেমা পরে। প্রথমে ওই দুটো উপন্যাস আর ওঁর কবিতা।’

অরুণ বাগচী ‘I see! I see!’ করে চমকে যাবার হাসিটা দিলেন আর বললেন, ‘দেখলেন তো. সিনেমা হলে লেখাগুলো কেমন পিছনে পড়ে যায়!’

বলতেই হল. ‘আবার দেখুন. সিনেমা হিট করল বলেই লোকে এত খোঁজ নিচ্ছে উপন্যাস দুটোর।’

অরুণবাবু বললেন. ‘তাহলে লেগে পড়ুন।’

সত্যিকারের সাক্ষাৎ আর কথাবার্তা সেই প্রথম হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তখনও ওঁকে ‘সুনীলবাবু… সুনীলবাবু…’ করছি আর উনি আমাকে ‘আপনি, তুমি’ মিশিয়ে কথা কইছেন। শেষে আমিই বললাম. ‘আপনি আমাকে তুমিই বলুন।’ সঙ্গে সঙ্গে ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-র লেখক ওঁর সেই বিখ্যাত মিহি হাসিটা হেসে বললেন, ’তুমিও তাহলে আমার নাম থেকে ‘বাবু’টা ঝেড়ে ফেলো। চাইলে দাদা, নইলে স্রেফ ‘সুনীল আপনি’ চলতে পারে। লেখক-কবিদের তো স্রেফ নাম ধরে আপনি করলেই হয়, ওটাই স্টাইল।’

আমি স্টাইল ধরিনি, সুনীলকে সুনীলদা বলা ধরলাম।

তারপরেই বললাম. ‘আপনি বোধহয় জানেন কেন আপনার টেবিলে এসেছি আজ?’

সুনীল হাসলেন, ‘ইংরেজি কাগজের জন্য ইন্টারভিউ তো?’

বললাম, ‘হ্যাঁ’।

বললেন, ‘বাংলাতেই তো?’

বললাম, ‘নোটবুকে বাংলাতেই লিখে যাব। লেখার সময় ইংরিজি করে নেব।’

সুনীল হাসলেন, ‘লিখতে কোনটা ভাল লাগে?’

বললাম, ‘বাংলা’।

সুনীল রীতিমত পুলকিত, ‘ইংরিজি কাগজে কাজ কর। কী সুন্দর ইংরিজি লেখালিখি কর। তারপরেও বাংলা লেখার টান! খুব ভাল লাগছে শুনে। নিশ্চয়ই জানো যে আমাদের সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, সর্বোপরি স্বয়ং জীবনানন্দের কী দক্ষতা, চর্চা ইংরেজিতে। কিন্তু লিখছেন বাংলা কবিতা! জানি না, ইংরেজি চর্চা বাংলাকে সূক্ষ্ম, Sharp করে কিনা।’

বললাম, ‘সুকুমার সেন তো তাই বলেন। ভাল বাংলা লেখার জন্য সংস্কৃত আর ইংরিজি শেখা চাই।’

সুনীল ফের ওঁর সেই মিষ্টি হাসিটা হাসলেন। বললেন, ‘জীবনানন্দ খুঁটিয়ে পড়ে দেখছি এখন ভদ্রলোকের ইংরিজির পাণ্ডিত্য কী অপূর্ব! ইয়েটস, এলিয়ট গুলে খেয়েছেন।’

বললাম, ‘ইংরেজি ভাষায় কী-কী টানে আপনাকে আজকাল?’

চায়ে চুমুক দিয়ে বাংলার জনপ্রিয়তম লেখক বললেন, ‘খুব মজা পাই অ্যালেন গিন্সবার্গের লেখালিখি ওল্টালে। ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব, মেশামিশি হয়েছিল তো নিউইয়র্কে। অদ্ভুত চরিত্র। ওঁর কবিতাও। এই সময় ও চালচিত্রের এক অন্য ছবি।’

বললাম, ‘এবার কিন্তু সরাসরি ইন্টারভিউয়ের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি?’

সুনীল বললেন, ‘চলো’।

বললাম, ‘এই তো শত গল্প, উপন্যাস, কাহিনি, ফিচার, নিবন্ধ— গদ্য লেখালিখির মধ্যে কবিতা হারিয়ে যায় না?’

সুনীল সিগারেটে টান দিয়ে ঊর্ধ্বমুখে ধোঁয়া ছেড়ে ওই ওপরেই উদাস চাহনি রেখে বললেন, ‘পৃথিবীই তো গদ্যময়। আমার নিজের সময়, কবিতার সময়টুকু বাঁচিয়ে রাখি রাতের বেলার জন্য। শক্তি তো জানো কবিতাকে ডাকে পদ্য। আর আগের দিনের সাহিত্য পত্রপত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ-ট্রবন্ধর তলার ফাঁকে মাপসই কবিতা গুঁজে দেওয়া হত। তাই ঠাট্টা চলত যে গদ্যর পদতলে বলে ব্যাপারটা হল পদ্য!’

বলেই সুনীল ওঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ হু-হু-হু-হু ঠোঁটচাপা হাসিটা হাসতে লাগলেন। হাসছিলাম আমিও; শেষে হাসি থামিয়ে বললাম, ‘রাতের নির্জনতায় কবিতা লিখলে তাতে কি নির্জনতা ভর করে?’ ধুলিধূসর আন্দোলিত জীবনের রক্তঘাম থেকে সরে নিজেকে খোঁজা যায়?’

সুনীল জোরে মাথা নাড়লেন, ‘যদিও কবিতা মানে নিজেরই কথা, তবু এই আমিটা শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবে না। তার দুঃখকষ্ট, ব্যথা-বেদনার মধ্যে তার দিনরাতের রক্তঘামের জগৎটাও জড়িয়ে আছে। রাত্রি আমার পরিবেশ যখন কবিতা দিয়ে আমার জগৎটাকে পাই। বলতে পারো গদ্যের হাত থেকে ছাড়া পাই।’

বললাম, ‘এই যে এত নামধাম, প্রতিপত্তি, অর্থাগম এসব তো কেবল কবিতা লিখে সম্ভব ছিল না। পারবেন শুধু কবিতার জন্য এসব কিছু ছেড়েছুড়ে দিতে?’

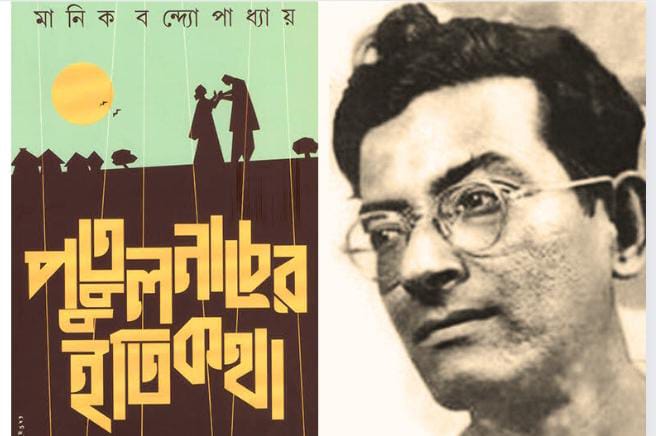

সুনীল সিগারেট নিভিয়ে খুব চিন্তিত মুখে বসে রইলেন। তারপর বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, ‘পারা কঠিন। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’-র মতো একটা উপন্যাসও লিখতে পারি তো গল্প-উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেব। ওটাই তো চ্যালেঞ্জ এ জীবনে এখন।’ বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললাম,“আর তখনও কি একটা ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কী ‘রূপসী বাংলা’ লেখার আকাঙ্ক্ষা থেকে যাবে না?”

—সে আর বলতে! তবে এখন যেহেতু লোকে আমার অতিলিখনের কথা বলে তাই ‘পুতুল নাচের…’ কথা বললাম। আর কবিতা থেকে মুক্তি চাইনি, চাইব না কখনও। কবিতার মতো এত অপূর্ব নির্জনতা কে দেবে? শুধু রাত্রি দিয়েই তো নির্জনতা গড়ে ওঠে না। রাতেই তো কত চুরিচামারি, খুনখারাপি ঘটে যায়। নির্জনতাও অর্জন করতে হয়।’

বললাম, ‘জীবনানন্দের মতো?’

সুনীল বললেন. ‘Absolutely. সেই বেচারাই শেষ জীবনে একটা বাসা খুঁজছিলেন নির্জনে একটু লেখালিখি করবেন বলে। ল্যান্সডাউনের সেই গণ্ডগোলে বাড়িটায় রাত নামলেই চেল্লামিল্লি। ওই বাড়িতেই আমরা ক’জন উঠতি কবি ওঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। খালি গায়ে এসে বসেছিলেন। তেমন বিশেষ কিছু কথা হয়নি। শুধু দেখেছিলাম ওঁকে।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘নির্জনতা তো ওঁরও একটা obsession ছিল।’

সুনীল ফের ওপরে চেয়ে বললেন, “ঠিক কথা। ভাবো না ওঁর ওই কবিতাটাই— ‘নির্জন স্বাক্ষর’। বলেই প্রায় আপন মনে বিড়বিড় করে গেলেন…‘

“তুমি তা জানো না কিছু—না জানিলে,

আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে;

যখন ঝরিয়া যাবো হেমন্তের ঝড়ে’—

পথের পাতার মতো তুমিও তখন

আমার বুকের ’পরে শুয়ে রবে?

অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন

সেদিন তোমার!”

(চলবে)

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia

*পরের পর্ব প্রকাশ পাবে ২৫ আগস্ট, ২০২৩

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।

2 Responses

i need the book komol gandhar on vilayet khan bengali language

Bhari bhala lekhen apni, Shankar Lal! Ei ami , aka onyo to botei, Kolkata r Sesh Mastan likhechhilen Creek Row r Bhanu Bose ke ni, she ta o darun hoyechhilo.