– আচ্ছা দিদান! রবীন্দ্রনাথকে তোমার মনে আছে?

অরুণলেখা আধশোয়া হয়ে বসে বসে কী যেন ভাবছিলেন৷ রোহিণীর এই অতর্কিত প্রশ্ন শুনে আস্তে আস্তে ফিরে তাকালেন ওর দিকে৷ রোহিণীর সামনে একটা ট্রাইপডে ক্যামেরা বসানো৷ এই মুভি ক্যামেরাটা এবার ট্রাইপড-সহ মাম্মা উপহার দিয়েছে ওদের বিবাহবার্ষিকীতে৷ খুব হাই রেজ়লিউশনে ছবি রেকর্ড করা যায় এটাতে৷

– দ্যাট্স্ পারফেক্ট৷ ঠিক এইভাবেই বলো দিদান৷

ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে রোহিণীর চোখ৷

– কী যেন জিজ্ঞেস করছিলে?

– বলছি – রবীন্দ্রনাথের কথা একটুও মনে আছে তোমার? উনি যখন মারা যান তখন তো তুমি তিন বছরের, তাই না?

– হ্যাঁ, তিন হল সেবারই৷ রবীন্দ্রনাথের কথা একটু একটু মনে আছে৷ উনি চলে গেলেন যখন তখন জনতার কি উন্মত্ত আচরণ! ঠাকুরবাড়ি থেকে বার করার পর জনতার কাঁধে কাঁধে যেন হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিলেন৷ লোকে খামচে ওঁর চুল দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েছিল, স্যুভেনির হিসেবে রাখবে বলে৷ কি মেন্টালিটি ভাব!

এই রে! দিদান আবার শোনা কথা আর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গুলিয়ে ফেলছে৷ আজকাল প্রায়ই এমন হচ্ছে দিদানের৷ তিন বছরের মেয়ের এসব ডিটেল মনে থাকার কথা নয়৷ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বর্ণনা নিশ্চয়ই ছোটবেলায় কারো মুখে শুনে থাকবেন৷ সেই শোনার স্মৃতিকে নিজের অভিজ্ঞতা ভেবে বর্ণনা করছেন দিদান৷ ক্যামেরার পিছনে রোহিণী কথা ঘোরাচ্ছে৷

– আচ্ছা, তোমার অরুণলেখা নামটা তো রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া, তাই না?

যদিও সব জানা রোহিণীর তবু এটা ফর্মাল ইন্টাভিউ হচ্ছে৷ দিদান নিজেই নিজের গল্পটা বলুন৷

– শুধু আমি না, দাদার নামও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া৷ সুমিত্র৷ দাদাকে অবশ্য মোহন নামেই সকলে চিনত শান্তিনিকেতনে৷

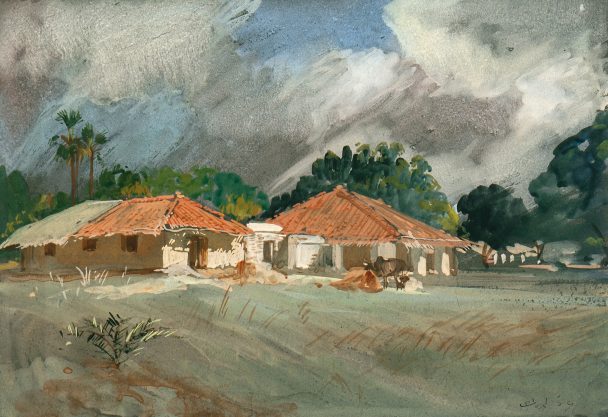

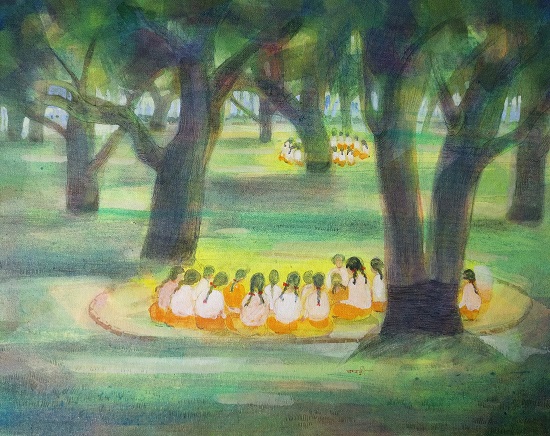

অরুণলেখার স্মৃতির ঝাঁপি খুলে গেছে৷ শান্তিনিকেতনের সমস্ত গল্প উজাড় করে দিচ্ছেন অরুণলেখা৷ বিবিদি গান শেখাতেন অরুণলেখাদের৷ রথিদার গুহাঘরে দেওয়াল আলমারিতে কাঠের কাজের সরঞ্জাম থাকত৷ পিছন দিকটায় চা বানাবার ব্যবস্থা৷ দামি সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে খেতে খেতে কাজ করতেন রথী ঠাকুর৷ অরুণলেখাকে একটা কাঠের পাখি বানিয়ে দিয়েছিলেন একবার৷ মোহরদি, বাচ্চুদি, সুচিত্রাদি আসতেন বিবিদির বাড়িতে৷ রোহিণী দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে ৭ই পৌষ উপাসনা করছেন বালিকা অরুণলেখা, ওই রঙিন কাচের বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে৷ ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা লাইন৷ ‘ওঁ পিতা নোহসি’– ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে উচ্চারণ করছে৷

– তখন রেওয়াজ ছিল পৌষমেলার পরে পাঠভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন সব এক্সকারশনে যেত৷ সন্ধ্যেবেলা খুব শীত করত৷ কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালতাম আমরা৷ সেই আগুন ঘিরে ক্যাম্পফায়ার জমে উঠত৷ আমাদের ছেলেতে মেয়েতে কাজের কোনও তফাৎ করা হত না৷ ওই করে দাদার সঙ্গে সঙ্গে আমিও সাইকেল শিখে গেলাম, সাঁতার কাটতে শিখলাম৷

– কোথায় সাঁতার কাটতে দিদান? কোপাই নদীতে?

মাঝে মাঝে ফোড়ন কাটছে রোহিণী৷

– কোপাই! সে তো শীর্ণকায়া৷ সেই যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন না, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে– সে তো কোপাইয়ের কথা৷ কোপাইয়ের জল পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যেতাম আমরা৷ ওর পাড়ে বনভোজন হত হৈ হৈ করে৷ সাঁতার কাটতাম লালবাঁধে৷ শ্রীপল্লিতে ছোট আরেকটা পুকুর ছিল৷ তখন বলতো মাকড়সা বাঁধ৷ বাঁধের মাঝে দুটো খুঁটি পোঁতা ছিল৷ আমাদের পরীক্ষা ছিল সাঁতার কেটে ওই খুঁটিতে পৌঁছতে পারা৷

– তুমি বেশ ডানপিটে মেয়ে ছিলে, তাই না দিদান? একটু টমবয়িশ৷

অরুণলেখা হাসেন৷

– তা বলতে পার! আমরা যা করতাম খুব স্বতস্ফূর্তভাবে করতাম৷ পুরো অ্যাটমোসফিয়ারটাই ছিল অন্যরকম৷

– আর কী করতে দিদান? বৃষ্টিতে ভিজতে?

– ওরে বাবা! তা আর ভিজতাম না! তবে শান্তিনিকেতনে আগে তো বৃষ্টি অত হত না৷ অনেক ভেবেচিন্তে আমাদের মাস্টারমশাই তেজেশদা গাছপালা বসিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ থাকতে৷ আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি আকাশ ছেয়ে মেঘ করছে৷ সেই যে কবি লিখেছিলেন না – ওরে ঝড় নেমে আয়, শুকনো পাতার ডালে ওরে…’

খুব আস্তে আস্তে গানটা গুনগুন করছেন অরুণলেখা৷

– শুকনো পাতার ডালে ঝড় নেমে আসা এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই দিদিভাই৷

অরুণলেখা চোখ বুজে পঁচাত্তর বছর আগের ঝড়ের রূপ আবার অনুভব করছেন।

– যখন কালবৈশাখী আসত, আমাদের আনন্দ আর দেখে কে? উত্তরায়ণের পিছনে একটা বড়ো আমবাগান ছিল৷ সেই বাগানে আম কুড়োতাম আমরা ঝড়ের সময়৷ সুযোগ মতো নিচু ডাল থেকে পেড়েও নিতাম৷ কত গাছ ছিল সেসময় ওখানে৷ জামরুল, আতা, গোলপজাম, আমলকী৷ এ সব ফলই গাছ থেকে পেড়ে খেয়েছি আমরা৷ আরও কত কী যে করতাম৷ একটা সাঁওতাল ছেলে, বুত্রু ছিল বোধহয় নাম, কাজ করত আমাদের বাড়িতে৷ খুব ভাব ছিল দাদার আর আমার সঙ্গে৷ ধানক্ষেতে কী করে কাঁকড়া ধরা যায়, কী করে ফাঁদ পেতে পাখি ধরতে হয়, গামছা দিয়ে জলার ধারে কী করে পুঁটিমাছ ধরতে হয়, সেসব বুত্রুই শিখিয়েছিল আমাদের৷ সাইকেলের চাকার রবার দিয়ে গুলতি বানিয়ে দিয়েছিল দাদাকে৷ দাদা কোনওদিন একটা পাখিও মারেনি৷ কিন্তু বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে যে সে কী আনন্দ ছিল!

– তোমাদের স্কুলে ইউনিফর্ম ছিল দিদান?

অরুণলেখা একটু থতমত খান৷ বহু চেষ্টা করেও মনে করতে পারেন না, তাঁদের সময় ইউনিফর্ম চালু হয়েছে কিনা৷

– আমরা মেয়েরা তো শাড়িই পরতাম৷ সাদা শাড়ি৷ কোনও অনুষ্ঠান থাকলে ফুলের গয়না৷

– বাবা! ফুলের গয়না পরে ক্লাস করতে যেতে?

রোহিণী অকপট বিস্ময় প্রকাশ করে৷

– না না, সে তো কোনও নৃত্যনাট্য বা বসন্তোৎসবের প্রোগ্রামের সময়৷ আর ক্লাস তো আমরা কলকাতার ছেলেমেয়েদের মতো ঘরে করতাম না৷ আম্রকুঞ্জে বা বকুলবীথিতে ক্লাস হত৷ শুধু তেজেশদার ক্লাস হত মন্দিরের পাশে পুকুরের ধারে৷ একটা ভাঁজ করা ক্যানভাসের চৌকি নিয়ে তাতে বসতেন তেজেশদা৷

রোহিণী জানে মন্দির মানে মহর্ষির তৈরি ওই রঙিন কাচের বাড়িটা৷ উপাসনা মন্দির৷

– তেজেশদা কে?

প্রশ্নটা না করে এবার পারে না রোহিণী৷

– তেজেশদার নাম শোনেনি এমন মানুষ তখন ছিল না৷

অরুণলেখা বলেন৷ তেজেশচন্দ্র সেন৷ বেঁটেখাঁটো মোটাসোটা মানুষটি৷ মন্দিরের ঠিক পাশেই একটা তালগাছকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল তাঁর তালধ্বজ বাড়ি৷ শুধু প্রকৃতি-বিজ্ঞানী বললে কম বলা হয়৷ প্রকৃতির মধ্যে কত রহস্য লুকিয়ে আছে সেসব তেজেশচন্দ্র সেনের কাছেই শেখা অরুণলেখার৷ পিঁপড়ে মৌমাছিদের জীবনবৃত্তান্ত বলতেন৷ দেখাতেন কুমোরে-পোকা বাসা করে ডিম পেড়ে সেই বাসায় পোকা পুরে বাসার মুখ বন্ধ করে দেয় কীভাবে৷

– তেজেশদা যে কত নতুনভাবে শেখাতেন, এখন ভাবলে অবাক লাগে৷ ফলে বিজ্ঞান জিনিসটা আর শুধু বইয়ের মধ্যে থাকত না৷ জীবন্ত হয়ে উঠত৷ আমরা সেকালের শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির কোলে বড় হয়ে উঠেছি৷ এখন সেই শান্তিনিকেতন কেমন হয়েছে কে জানে৷ বহুকাল তো যাইনি সেখানে৷

হঠাৎ চুপ করে যান অরুণলেখা৷ রোহিণী চুপ করে অপেক্ষা করে ওঁর আবার কথা বলার জন্য৷ কী একটা গানের কথা বলল দিদান৷ ‘ওরে ঝড় নেমে আয়’… সার্চ করতেই গানটা বেজে উঠে সারা ঘর ভরিয়ে দিতে থাকে৷ অরুণলেখা চোখ বন্ধ করে গানটা শোনেন৷ যেন সারা ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করছেন গানটা৷

বাইরে পড়ন্ত রোদ, ঘড়িতে ছটা বেজে গেল৷ ভিতরের ঘরের ফোনটা বাজছে৷ সুতরাং এটা দিল্লি থেকে মা-বাবার ফোন নয়৷ ওঁরা সাধারণত রোহিণীর সেলফোনে ফোন করেন৷ এটা নির্ঘাৎ মাম্মার ফোন৷ ওরা এখন ইউরোপে৷ বাবাইয়ের মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্স রয়েছে রোমে৷ মাম্মাও গেছে সঙ্গে৷ ঠিক যা ভেবেছে৷

– হ্যাঁরে, কী করছিস তোরা? ঠিক আছিস তো?

ও প্রান্তে সীমন্তিনীর গলা৷

– উই আর ফাইন মাম্মা৷ তোমরা এখন কোথায়? রোমে এখন তো দুপুর বারোটা বাজে, তাই না?

রোহিণী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্রুত হিসেব কষে রোমের কটা বাজে৷

– এই সাড়ে বারোটা মতো৷ আমরা কোথায় বলত? গেস কর৷

সীমন্তিনীর গলা খুব উত্তেজিত শোনায়৷

– কোথায়? রোমে বাবাইয়ের কনফারেন্স শেষ হয়ে গেছে?

– সে তো পরশুই শেষ হয়ে গেছে৷ শেষ দিন কনফারেন্স ডিনার ছিল৷ কালকে রোমেই ঘুরলাম আরও একটা দিন৷ ট্রেভি ফাউন্টেন, কলোসিয়াম আবার ঘুরে আজ আমরা ভেনিসে এসেছি৷ জানিস এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? ভেনিসের সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে৷ ওই যে বিখ্যাত ঘোড়াগুলো আমাদের সামনে৷

স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে মামণি প্রায় ব্রেথলেসলি কথা বলছে৷ এত আনন্দের কারণ এবার বুঝতে পারে রোহিণী৷ বাবাই আর মাম্মার হনিমুনের জায়গা রিভিসিট করছে মাম্মারা৷ তাই এত উত্তেজিত৷

– হ্যাঁরে, দিদানকে ওষুধগুলো ঠিকমতো দিচ্ছিস তো?

– উঃ মাম্মা! এখন তোমরা আবার ভেনিসে গেছ আফটার সো মেনি ইয়ার্স, এনজয় কর৷ এখানকার কিছু নিয়ে ওয়ারি কোর না৷ ফর গডস্ সেক৷

ঝঙ্কার দিচ্ছে রোহিণী৷ ও প্রান্তে বাবাইয়ের গলা শোনা যাচ্ছে৷

– ওয়ারি কোর না বললেই শুনবে তোমার মাম্মা? ইউ নো হার নেচার৷

হাসছে বাবাই৷

এমনিতে আমেরিকার জীবনে মাম্মা আর বাবাইকে দুটো আলাদা জগতের বাসিন্দা বলে মনে হয় রোহিণীর৷ বাবাই ব্যস্ত এবং নামকরা ডাক্তার৷ প্রফেশনালি খুব সাকসেসফুল ৷ ডাক্তারির পাশাপাশি বাবাইয়ের হাজারটা শখ৷ কখনও গলফ খেলতে যাচ্ছে, কখনও ইউরোপীয়ান লিগ ফলো করছে, ভয়ঙ্কর স্বাস্থ্যসচেতনও বটে৷ সপ্তাহে পাঁচদিন নিয়ম করে জিম করে৷ বেসমেন্টের জিমে যে কতরকম সরঞ্জাম৷ আর মাম্মা ঠিক উল্টো৷ যেখানে যাবে মাম্মা রিল্যাক্স করে বসবে৷ দু’কাপ কফি খাবে৷ মার্কেটিং করবে৷ ছবির মতো সুন্দর করে বাড়ি সাজাবে৷ সবার যত্ন, সবার দেখভাল করবে৷ কিন্তু ওই পর্যন্তই৷ এত বছর আমেরিকায় রয়েছে মাম্মা৷ কিন্তু নিজে কখনও কাজ করেনি৷ অথচ মাম্মার কী সুন্দর একটা প্রফেশন থাকতে পারত৷ রোহিণী নিজের মাকে চিরকাল স্কুলে পড়াতে দেখেছে৷ মহিলারা চাকরি করছে, আবার চুটিয়ে সংসারও করছে, বাচ্চা মানুষ করছে, এইরকম ছাঁচেই ও অভ্যস্ত৷ মাম্মা সবসময়ই বাড়ির কাজে, অন্যের সুখশান্তি বিধানে ব্যস্ত, কিন্তু নিজে কখনও কিছু করল না কেন, এই প্রশ্নটা রোহিণীকে ভাবায়৷ এখনও ফোনে কথা বলার ফাঁকে এই সবকিছুই মাথায় আসছিল৷ কিন্তু ও প্রান্তে বাবাই আর মাম্মাকে এই মুহূর্তে খুব সুখী বলে মনে হল ওর৷ বেশ খানিকক্ষণ কথা হল ওদের সঙ্গে৷ ফোনটা ছেড়েই রোহিণী ছুটছে ওষুধের বাক্স নিয়ে৷ ইনফ্যাক্ট মাম্মা না মনে করালে ওর হয়তো সত্যিই মনে পড়ত না দিদানের বিকেলের ওষুধটা দিতে বেমালুম ভুলে গেছিল৷ ফোনে একদম চেপে গেছে, কারণ ভুলে গেছে বললেই মাম্মার ওয়ারি করা আরও বাড়বে৷ আর রেগে রেগে রোহিণীকে অনেক কথা বলবে।

– তোর উপর একটুও ডিপেন্ড করা যায় না মাম্মা৷ এক নম্বরের ইরেসপনসিবল তুই আর রণো৷

লম্বা ভাষণ শুরু করত৷

সত্যিই তো, মাম্মারা ন-দশ দিনের জন্য গেছে ইউরোপে৷ এখন তো রণো আর রোহিণীর উপরই দিদানকে দেখাশোনা, বাড়িটা সামলে রাখার ভার৷ রণোটা তার মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া গিয়ে বসে আছে৷ ঠিক এই সময়ই ওকে যেতে হল৷ ইদানিং কোম্পানি বারবার হেড অফিসে ডাকছে রণোকে৷ কাজে উন্নতি করার লক্ষণ সেটা৷ এদিকে রোহিণী একা কতদিক দেখবে৷ এখন না হয় সামার পড়ে গেছে, ক্লাসের চাপ নেই৷ কিন্তু ওর নিজস্ব হাজার রকম অ্যাজেন্ডা৷ রণোটা ঠিক ওর বাবার মতো কাজপাগল৷ এই যে মাম্মা– এবার বেরনোর আগেও ওষুধের বাক্সে দিদানের ওষুধ কোনটা কখন খাওয়াতে হবে, সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে দিয়ে গেছে, কবে কবে ডোমেস্টিক ওয়ার্কে হেল্প করার জন্য নিকির আসার কথা, বড়ো ফ্রিজার থেকে কোন মাছ বা মাংস কবে বের করে রান্না করতে হবে, কোন কোন জিনিস রান্না করা রয়েছে– শুধু বাটি ধরে বার করে গরম করে নিতে হবে, সব চার্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে রোহিণীকে পাখি পড়ার মত, এরকম কি রোহিণী হলে জীবনে পারত? সংসার করা ওর ধাতে নেই, গুছিয়ে সংসার করা দূরস্থান৷

তেজেশচন্দ্র সেন৷ বেঁটেখাঁটো মোটাসোটা মানুষটি৷ মন্দিরের ঠিক পাশেই একটা তালগাছকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল তাঁর তালধ্বজ বাড়ি৷ শুধু প্রকৃতি-বিজ্ঞানী বললে কম বলা হয়৷ প্রকৃতির মধ্যে কত রহস্য লুকিয়ে আছে সেসব তেজেশচন্দ্র সেনের কাছেই শেখা অরুণলেখার৷ পিঁপড়ে মৌমাছিদের জীবনবৃত্তান্ত বলতেন৷ দেখাতেন কুমোরে-পোকা বাসা করে ডিম পেড়ে সেই বাসায় পোকা পুরে বাসার মুখ বন্ধ করে দেয় কীভাবে৷

দিদানকে ওষুধ দিতে দিতেই এসব ভাবছে রোহিণী৷ বিয়ে হয়ে গেছে ওদের, কিন্তু সেরকম থিতু হয়ে বসতে পারছে কই? কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি ওকে কাজ করতেই হবে, রোজগার করতেই হবে৷ রণোর দাদাই থেকে তিনপুরুষের এদেশে বসবাসের সূত্রে এই পরিবারের যা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিত্ত, তা দেশে ওদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের কল্পনার অতীত৷ রোহিণী কোনও কাজ না করলেও আরও তিন পুরুষ হেসেখেলে চলে যাবে জমানো অর্থ আর সম্পত্তি থেকে৷ কিন্তু ও কি পারবে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে? মাথায় সবসময়ই নানা পরিকল্পনা গিজগিজ করছে৷ ইদানিং ভাবছে ডকুমেন্টরি ফিল্ম বানাবে৷ যে গবেষণাটা খাতা কলমে করেছে এতদিন, সেই দেশভাগ নিয়েই যদি একটা ছোট সিনেমা বানাতে পারে৷ ইন্টারভিউয়ের সঙ্গে সেই দেশ, সেই ছেড়ে আসা গ্রাম এখন কেমন আছে তা যদি দেখানো যায়, এরকম একটা আইডিয়া মাথায় ঘুরঘুর করছে কিছুদিন যাবৎ৷ মাম্মা এই ভীষণ দামি মুভি ক্যামেরাটা কিনে দেবার আগেও ফটোগ্রাফির শখ ছিল ওর৷ কিন্তু ফিল্মমেকার হবার ইচ্ছেটা নতুন৷ দাদাইয়ের খাতাটা একটা ইন্ধন জোগাচ্ছে অলক্ষে৷ রণো যদি সত্যিই হেড অফিসে বদলি হয় পদোন্নতি হয়ে, তাহলে রোহিণীও দূর ছাই বলে এই পড়ানোর চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে রণোর সঙ্গে৷ এখানে টেনিওর পাওয়া, পাকা চাকরি হবার বিস্তর ঝামেলা৷ পরের বছর থেকে কলেজের সিনিয়র কলিগরা আসবে ওর ক্লাস পড়ানো শুনতে৷ সেটাও একটা পরীক্ষাবিশেষ৷ এখন তিরিশ বছর বয়সে আর অত পরীক্ষা দিতে ইচ্ছে করে না রোহিণীর৷ তার চেয়ে সব ছেড়েছুড়ে রণোর সঙ্গে নতুন জীবিকা খুঁজতে চলে যাওয়াই ভাল৷

অরুণলেখা গানে বিভোর হয়ে গেছিলেন৷ রোহিণী ডাকতেই লক্ষ্মীমেয়ের মতো ওষুধ খেয়ে নিলেন৷ ‘মোহরদির গাওয়া’ প্রায় স্বগতোক্তির মতোই বললেন৷

– মোহরদি, শান্তিদা, ওঁদের গলায় কত যে গান শুনেছি এককালে…

নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ক্যামেরাটা আবার চালু করে দিয়েছে রোহিণী৷ শান্তিনিকেতনের গান-জীবন নিয়ে কথা বলছেন অরুণলেখা৷ লেকের দিকে চোখ৷ ক্যামেরা আধো আলোছায়ার মধ্যে থেকে ধরছে ওঁর সাইড প্রোফাইল৷ অরুণলেখার খাবার দিয়ে নিজেরটাও নিয়ে এল রোহিণী৷ আজ আর ডাইনিং টেবিলে একা বসে খেতে ইচ্ছে করছে না৷ রাতে স্যুপ আর একটু পাঁউরুটি খান অরুণলেখা৷ রোহিণী নিজের জন্যও নিয়ে এসেছে তাই৷ খাওয়া নিয়ে খুব একটা সময় খরচ করতে চায় না ও৷ কথা বলে বলে ক্লান্ত অরুণলেখা চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন৷ রোহিণী ঠিক বুঝতে পারছে না দিদান ঘুমোচ্ছে কিনা৷ ব্লাইন্ডস্গুলো কি টেনে দেবে যাতে ঘুমটা ভাল হয়? ব্লাইডস্ টানতে যেতেই রোহিণী শুনতে পেল অরুণলেখা বলছেন,

– উঁহু, পর্দা টেনো না, আলো আসতে দাও৷

জেগেই রয়েছে দিদান৷ রাত দশটায় রণো ফোন করল একবার৷ রণোর ওখানে এখন সন্ধ্যে সাতটা৷ রণো অফিসের পর হোটেলে ফিরে ফোন করছে৷ ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকলে এই সময়টায় একবার করে রোহিণীকে ফোন করা ওর অভ্যাস৷ এখনই ফোনের কথোপকথন কেমন কেজো দৈনন্দিনতার রুটিনে বাঁধা বলে মনে হল রোহিণীর৷ দশ বছরের মধ্যেই কি ওদের চেনাশোনার সম্পর্কে কেজো যান্ত্রিকতার ছোঁয়া এসে যাচ্ছে? রণোর বাবাই আর মাম্মার মতো তিরিশ বছর পেরনো দাম্পত্য কি ওদের হবে? দাদাই আর দিদানের মতো পঞ্চাশ পেরিয়ে দাম্পত্যে কী থাকে? কোন রসায়ন? রোহিণী আগে সব সম্পর্কই চিরস্থায়ী বলে ভাবত৷ এখন দশ বছর ধরে আমেরিকাবাস ওকে অনেক পোক্ত করে দিয়েছে মনের দিক থেকে৷ কোনও সম্পর্কই চিরস্থায়ী নয় বোধহয়, অন্ততঃ সম্পর্কের কেমিক্যাল কমপোনেন্টগুলো পাল্টে পাল্টে যায়৷ সম্পর্কের সুতো আলগা হয়, আঠা শুকিয়ে যায়, জোড়ে ফাটল ধরে৷ এই যে ও রণোর সঙ্গে অনেক অনেক বছর একসঙ্গে কাটানোর কথা ভাবছে, কিন্তু এখন ওর মধ্যে আরেকটা মন জানে, হয়তো মাঝপথে কখনও আলাদা হয়ে যেতেও পারে দুজনের পথ৷ লং ডিসট্যান্স ম্যারেজ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে যৌথ পথ চলায়৷ এগোতে এগোতে কখনও মনে হতেই পারে গিঁট আলগা হয়ে গেছে, এখন জীবনের আলাদা বৃত্ত রচনাই কাম্য৷

সন্ধ্যেবেলা কথা বলতে বলতে একবার হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বলল দিদান।

– সাঁতার জানো তুমি?

রোহিণী থতমত খেয়ে ঘাড় নেড়েছিল। না, সাঁতার শেখেনি ও৷ জলে ভীষণ ভয় ছিল৷ দিল্লিতে কেউ ওকে সাঁতার শিখতে বলেনি কখনও৷ হয়তো ওর জলে ভয়ের জন্যেই৷ কিন্তু দিদান আজকাল অনেক সময়ই উল্টোপাল্টা বলেন৷ পুরনো কথা মনে করতে পারেন ছবির মতো৷ কিন্তু এবেলার কথা ওবেলা ভুলে যান৷ চারদিন হল মাম্মারা নেই৷ এর মধ্যে কতবার যে জিজ্ঞেস করেছেন,

– বাবাইকে দেখছি না৷ সে কোথায়?

যতবার বলছে বাবাইরা দু’জন ইটালি গেছে, পরমুহূর্তে দিদান বলছেন

– আমার খাবারটা এখনও দিল না মামণি?

অথচ তার আধঘণ্টা আগেই খাওয়া শেষ হয়েছে৷ রোহিণী ভাবছিল সাঁতার জানার কথাটা ওইরকম প্রলাপ বকার অংশ৷

– লাইফ সেভিং স্কিলের এদেশে অনেক ব্যবস্থা আছে৷ ভালো করে শিখিয়ে দেবে৷

রোহিণী তাও চুপ৷ তারপর শোনে দিদান বিড়বিড় করে বলছে,

– সাঁতার না কাটলে জলে ভাসবে কি করে? নয়তো তো জলে পড়ে হাবুডুবু খাবে৷ জল যে কোথায় নিয়ে চলে যাবে তোমাকে, নাকানি চোবানি খাইয়ে৷ জলকে ভয় পেও না, জলের কাছে আত্মসমর্পণ কর৷ জল তোমাকে ভাসিয়ে রাখবে৷ তারপর সাঁতার কাটতে কাটতে স্ট্রোক দিতে দিতে একসময় দেখবে ঠিক কূল খুঁজে পেয়েছ৷

দিদানের ঘরেই আর এক দিকে একটা ডিভানে শুচ্ছে রোহিণী এই কদিন৷ নিজেদের ঘরে না শুয়ে৷ এই ঘর থেকে লেকের একটা অংশ কোণাচেভাবে দেখা যায়৷ দিদানের সঙ্গে থেকে তাকেও অনিদ্রা রোগে ধরেছে বোধহয়৷ ডিভানে শুয়ে রোহিণী দেখছে লেকের জলের বেশ খানিকটা উপরে উঠে গেছে চাঁদটা৷ জলে রুপোলি ঝিলিক৷ পূর্ণিমার কাছাকাছি কি? সাঁতারের কথাটা কি ভুল বকছিল দিদান? কে জানে? আজ অনেক ম্যাজিকাল কথা বলেছে দিদান৷ অন্য কোনও যুগ, অন্য এক টাইম ক্যাপসুলের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে ছবিটা৷ বসন্তোৎসবের রাতে পূর্ণিমার চাঁদের আলো মেখে এক তরুণী কলকাতা থেকে আসা সদ্য চেনা যুবকটিকে গান শোনাচ্ছে৷ সন্ধ্যের বৈতালিকের ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ গান শেষ হয়ে গেছে বহুক্ষণ৷ গভীর রাতে সেই গানের আরও কি কেউ শ্রোতা ছিল? দিদানের মনে নেই ঠিক৷ শুধু মনে আছে কলকাতা থেকে আসা যুবক জ্যোতির্ময় যেন কোনও এক খোলা চত্বরে বসে ভেসে যাচ্ছেন সেই গানের যাদুতে। ‘আমারে যে জাগতে হবে, কি জানি সে আসবে কবে, যদি আমায় পড়ে তাহার মনে৷ বসন্তের এই মাতাল সমীরণে৷’ অলৌকিক এক যাত্রায় শরিক হচ্ছেন ওই অদূরে বসে থাকা তরুণীর সঙ্গে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছিলেন৷ চোখের সামনে রোহিণী অনেক বছর আগেকার সেই দৃশ্যটি পুনরাভিনীত হতে দেখতে পাচ্ছে৷ তখন সাঁতার কাটার কথা মনে হয়েছিল প্রলাপ বকা৷ এখন সামনের চাঁদ ভাসা লেকের জল দেখতে দেখতে হঠাৎ রোহিণীর মনে হচ্ছে, একটু যেন মানে বুঝতে পারছে দিদানের ওই অসংলগ্ন কথাগুলোর৷

১১

আমাদের বাড়িতে আর্থিক অভাব অনটন ছিল৷ স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ শৈশবের পর বহুকাল দেখি নাই, কিন্তু মানসিক শান্তির অভাব কোনওদিন বোধ করি নাই৷ আমরা পূর্ববঙ্গের একটি সুখী পরিবার ছিলাম৷ খুলনার বৈদ্য পরিবারে আমার জন্ম৷ শাক্ত পরিবারের রীতি-নীতি, ধরনধারণ আমাদের মজ্জাগত ছিল৷ আমাদের গ্রামে আমাদের জ্ঞাতিগুষ্টির উদ্যোগে দুর্গাপূজা এবং শ্যামাপূজা হইত৷ আমার পিতা শ্যামাপদ সেন দৌলতপুর কলেজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন৷ জ্যাঠামহাশয়রা গ্রামের হাইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন৷ আমরা সংস্কৃতজ্ঞের বংশ৷ শিক্ষকতা আমাদের রক্তে৷ গ্রামের স্কুলটি পত্তন এবং বাড়বাড়ন্তের জন্য ঠাকুর্দার সবিশেষ অবদান ছিল৷ যদিও আমাদের পারিবারিক পেশা চিকিৎসা তিনি ছাড়েন নাই৷ দূর দূরান্তের গ্রাম হইতে ঠাকুর্দার কাছে লোকে কবিরাজির ঔষধ লইতে আসিত৷ কবিরাজ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি বহুধা বিস্তৃত ছিল৷

আগেই বলিয়াছি আমাদের শাক্তবংশ৷ ছয়পুরুষ ধরিয়া আমাদের দেশের বাড়িতে ধূমধাম সহকারে দুর্গাপূজা এবং শ্যামাপূজা হইত৷ কালীপূজায় আমাদের পরিবারে ছাগবলির প্রথা ছিল না৷ শুনিয়াছি ঠাকুর্দার ‘আজিমা’ কোনও এক বৎসর ছাগবলি দেখিয়া জ্ঞান হারান এবং তাঁহার মুহূর্মুহূ খিঁচুনি হইতে থাকে৷ এই ঘটনার পর কর্তারা বরাবরের মতো ছাগবলি বন্ধ করিয়া দেন এবং তার জায়গায় কুষ্মাণ্ড বলি প্রচলিত হয়৷ আমার শৈশবে মনে পড়ে প্রকাণ্ড একটি কুষ্মাণ্ডকে দেবীর সম্মুখে আনিয়া এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করা হইত৷ প্রথম কোপেই সেটি দ্বিধাবিভক্ত না হইলে বলি সিদ্ধ হইত না৷ আমরা গ্রামের শিশুরা সেই বলি দেখিয়া পরম আমোদ বোধ করিতাম মনে পড়ে৷ পরবর্তীকালে যখন যখন কলকাতায় কলেজে ছাত্র, তখন বহুবারই বিশ্লেষণ করিয়াছি৷ শুধু এক মহিলার মৃগীরোগ ছাগবলি বন্ধের পিছনে কারণ ছিল, বোধ করি তাহা নহে৷ মনে হয় আমাদের পরিবারে স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী বাসুদেবের আগমন এবং বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া, এই ঘটনাটিও কালীপূজার ছাগবলি-জনিত হিংসা বন্ধ হইবার পশ্চাতে একটি মুখ্য কারণ ছিল৷ মোটের উপর আমাদের পরিবারে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাবে এক অভিনব সংমিশ্রণ ছিল৷ কালক্রমে এবং অবস্থাক্রমে আমাদের পরিবারে শাক্ত প্রভাব হ্রাস পায় ও বৈষ্ণব প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়৷ এরই ফলস্বরূপ আমার মা-জেঠিমারা পরবর্তীকালে কলকাতায় আসিয়া মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নেন৷ সে তো অবশ্য অনেক পরের কথা৷

ইদানিং ভাবছে ডকুমেন্টরি ফিল্ম বানাবে৷ যে গবেষণাটা খাতা কলমে করেছে এতদিন, সেই দেশভাগ নিয়েই যদি একটা ছোট সিনেমা বানাতে পারে৷ ইন্টারভিউয়ের সঙ্গে সেই দেশ, সেই ছেড়ে আসা গ্রাম এখন কেমন আছে তা যদি দেখানো যায়, এরকম একটা আইডিয়া মাথায় ঘুরঘুর করছে কিছুদিন যাবৎ৷ মাম্মা এই ভীষণ দামি মুভি ক্যামেরাটা কিনে দেবার আগেও ফটোগ্রাফির শখ ছিল ওর৷ কিন্তু ফিল্মমেকার হবার ইচ্ছেটা নতুন৷ দাদাইয়ের খাতাটা একটা ইন্ধন জোগাচ্ছে অলক্ষে৷

সেনহাটির যে স্কুলে দুই জ্যাঠা শিক্ষক ছিলেন, সেখানেই আমার শিক্ষারম্ভ হয়৷ জ্যাঠামহাশয়রা সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন৷ তাঁহাদের পাঁচ-ছটি করিয়া কন্যা ছিল৷ তাঁহারা স্বাধীনতার কিয়ৎকাল পরে ছিন্নমূল হইয়া এপার বাংলায় আসিয়াছিলেন। বেহালার সেনহাটি কলোনিতে তাঁহারা আবার পাশাপাশি বাড়ি করিয়া মাথা গোঁজার সংস্থান করিয়াছিলেন৷ জ্যাঠতুতো দিদি, শেফালি, বুঁচি, ক্ষমা এবং আন্নার সঙ্গে পরবর্তীকালে উৎসব অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ হইত৷ বহুকাল হইল তাঁহাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে৷ আমার নিজের বোনেদের সহিতই বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ নাই৷ হাসির মৃত্যু হইয়াছে৷ স্থান এবং কালের ব্যবধানে এখন খুশি কেমন আছে, আদৌ আছে কিনা কে জানে? রক্তের সম্পর্কে যে ভাইবোনরা একদা প্রাণ ছিল, এখন কত বছর তাহাদের অক্লেশে ছাড়িয়া কাটাইতেছি! জীবন কী আশ্চর্য!

কথায় কথায় কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি৷ আগের কথা আগে বলি৷ সেনহাটির স্কুলে আমার বিদ্যারম্ভ হয়৷ আমি আমাদের পরিবারে আমার প্রজন্মের সর্বপ্রথম পুত্রসন্তান৷ জ্যাঠামশায়দের দুই ছেলে শিশুকালেই মারা যায়৷ একজনের ভূমিষ্ঠ হবার সময় গলায় নাড়ি জড়াইয়া গিয়াছিল। আর একজনের ঘুসঘুসে জ্বরে মৃত্যু হয়৷ তখনকার দিনে গ্রামেগঞ্জে ম্যালেরিয়া আর পিলেজ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি ছিল৷ এসব অবশ্য ১৯২০-র দশকের ঘটনা৷ তখনও আমার জন্ম হয় নাই৷ অনেকদিন বাদে বংশের প্রথম পুত্রসন্তান বলিয়া আমার জন্মের পর আদরযত্ন কিঞ্চিৎ বেশিই হইত৷ অতি বাল্যকালে সেনহাটিতে একবার টাইফয়েড আমায় কাবু করিয়া ফেলে৷ তিনমাস শয্যাশায়ী ছিলাম৷ খুলনা সদর হাসপাতাল হইতে একজন শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসক আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতেন৷

তখন আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিয়াছে৷ সেকেন্ড ফ্রন্ট খুলিয়া গিয়াছে৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমকাল৷ সুভাষ বসু দেশ হইতে পলাইয়া জার্মানিতে গিয়া ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী গঠন করিতেছেন৷ টাইফয়েডের জ্বরের ঘোরে বেহুঁশের মতো পড়িয়া থাকিতাম৷ বাবা জ্যাঠারা যুদ্ধ লইয়া আলোচনা করিতেন৷ খবর আসিত, জার্মানি হইতে সুভাষ বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলিয়া গিয়াছেন৷ বাবারা বলিতেন নেতাজি আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করিতেছেন৷ ব্রিটিশদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা৷ কলেজ হইতে বাবা আসিয়া উত্তেজিতভাবে বলিতেন কলেজের একজন সহকর্মীর বাড়িতে নাকি সিঙ্গাপুর রেডিও ভয়েস ধরা পড়িয়াছে৷ সেখানে সুভাষ বসুর উদ্দীপ্ত ভাষণ বাবা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন– তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব৷ এইসব আমার রোগজীর্ণ বাল্যমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিত৷ আমি ঘুমঘোরে দেখিতাম জলপাই রঙের যুদ্ধের পোষাক পরিয়া নেতাজি আসিয়া দাঁড়াইয়া আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতেছেন৷

তিন মাস পরে রোগমুক্তি হইল৷ আমি হাঁটিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম৷ এত দুর্বল যে মাথা ঘুরিত৷ ঠাকুর্দার ব্যবস্থায় পথ্য এবং মা-জেঠিমার যত্নে অচিরে সুস্থ হইলাম৷ ইতিমধ্যে বোন দুটি হইয়াছিল৷ উহারা পিঠোপিঠি৷ হাসি আর আমার স্ত্রী অরুণলেখা সমবয়সী৷ খুশি দুই বৎসরের ছোট৷ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকলের ছোট৷ তাহার জন্ম আমরা দমদমের বাসায় আসিবার পরে৷ তাহার কথা যথাস্থানে বলিব৷ আমি যখন দীর্ঘ অসুস্থতার পর নিরাময় হই, তাহার কিছুকাল পরে আমার ঠাকুর্দা সান্নিপাতিক রোগে মারা যান৷ মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল আনুমানিক পঁচাত্তর বছর৷ ঠাকুর্দার মৃত্যু আমার জীবনে প্রথম নিকটাত্মীয় বিয়োগ৷ আমাদের পরিবারে কেহই দীর্ঘজীবী নহেন৷ ঠাকুর্দা দুর্গাচরণ সেন তখনকার দিনের বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন৷ কিন্তু নিজের জীবনকে দীর্ঘায়িত করিতে পারেন নাই৷ খুলনায় স্বল্প রোগভোগের পর যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্পে সমগ্র দেশ আচ্ছন্ন৷ দুর্গাচরণ মধ্যবয়সে কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেন৷ তখন চারি-আনা দিলেই ওই দলের সদস্যপদ গ্রহণ করা যাইত৷ দুর্গাচরণ মানুষটি কিছু অদ্ভুত ছিলেন৷ শাক্ত পরিবারের অহিংসায় বিশ্বাসী আদ্যন্ত গান্ধীভক্ত মানুষটি খাদির কাপড় পরিধান করিতেন, রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া৷ শেষ জীবনে চারপাশে হিংসা ও হানাহানি দেখিয়া বিষণ্ণবোধ করিতেন৷ আমার বাবা শ্রী শ্যামাপদ সেনের কাছে শুনিয়াছি, দুর্গাচরণ মাঝে মাঝে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, এই ভারতবর্ষে আর বাঁচিতে ইচ্ছা হয় না৷ আজন্ম চেনা গ্রামের শান্ত পরিবেশকে একটু একটু করিয়া বদলাইতে দেখা তাঁর পক্ষে বড় বেদনাদায়ক হইয়াছিল৷ মৃত্যুর পর ভৈরব নদের পার্শ্ববর্তী লাগোয়া শ্মশানঘাটে তাঁকে দাহ করা হয়৷ এর কুড়ি বৎসর পূর্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল৷

দুর্গাচরণের জন্য শ্মশান সংলগ্ন জমিতে একটি স্মারকবেদি তৈরি করা হয়৷ তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার চিতাভস্ম ভৈরব নদের জলে বিসর্জন দেন৷ কিছুদিন আগে টাইফয়েড হইতে ওঠার জন্য আমাকে শ্মশানঘাটে যাইতে দেওয়া হয় নাই৷ এর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের যৌথ পরিবারটিতে ভাঙন ধরে৷ পার্টিশানের আগে সরকার যখন অপশন ফর্ম ফিল-আপ করিতে বলেন, তখন বাবা পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া যাওয়াই শ্রেয় বোধ করেন৷ জ্যাঠাদের মধ্যে তখনও দোটানা ছিল৷ তাঁহাদের তখন মধ্যবয়স৷ এই বয়সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে ভিনদেশে যাওয়ার কথা তাঁহারা ভাবিতে পারেন নাই৷ স্কুলে সকলে তাঁহাদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন৷ বড় জ্যাঠামশায় কালক্রমে হেডমাস্টারমশাই হন৷ দেশে বাবাদের কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল৷ মাথা গোঁজার মতো ভদ্রাসনটুকু ছাড়িয়া চিরতরে চলিয়া যাওয়াই ভবিতব্য– এমন সাহসী চিন্তাধারা তাঁহাদের মানসিকতায় ছিল না৷ বাবা কলকাতায় আসিয়া সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দিলেন ১৯৪৭ সালের গোড়ায়৷ জ্যাঠারা ভরসা দিয়াছিলেন৷ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘যদি না পোষায় এখানে বসতবাড়িটুকু তো অন্ততঃ রইল৷’ বাবাও প্রথমে তাহাই মনে করিয়াছিলেন৷ আসা যাওয়া চলিবে৷ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চিরতরে চুকাইয়া দিতে হইবে, তখন কেহই ভাবেন নাই৷

সেনহাটির স্কুলে আমার বিদ্যারম্ভ হয়৷ আমি আমাদের পরিবারে আমার প্রজন্মের সর্বপ্রথম পুত্রসন্তান৷ জ্যাঠামশায়দের দুই ছেলে শিশুকালেই মারা যায়৷ একজনের ভূমিষ্ঠ হবার সময় গলায় নাড়ি জড়াইয়া গিয়াছিল। আর একজনের ঘুসঘুসে জ্বরে মৃত্যু হয়৷ তখনকার দিনে গ্রামেগঞ্জে ম্যালেরিয়া আর পিলেজ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি ছিল৷ এসব অবশ্য ১৯২০-র দশকের ঘটনা৷ তখনও আমার জন্ম হয় নাই৷ অনেকদিন বাদে বংশের প্রথম পুত্রসন্তান বলিয়া আমার জন্মের পর আদরযত্ন কিঞ্চিৎ বেশিই হইত৷ অতি বাল্যকালে সেনহাটিতে একবার টাইফয়েড আমায় কাবু করিয়া ফেলে৷

পারিবারিক পূজা পূর্বেই বন্ধ হইয়াছিল৷ ঠাকুর্দার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেশে থাকার যৌক্তিকতা আরও ক্ষীণ হইল৷ অদৃশ্য বন্ধনগুলি অলক্ষে ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতেছিল৷ যখন বুঝা গেল খুলনা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, তখন অনেকেই নিরাপত্তার সন্ধানে কলকাতায় ভাগ্যান্বেষণে যাইতে শুরু করিলেন৷ তার মধ্যে সপরিবার জ্যাঠারাও ছিলেন৷ ঠাকুর্দাকে এই সঙ্কট দেখিতে হয় নাই৷ দেশভাগের যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অংশীদার হইবার পূর্বেই তিনি দেহরক্ষা করেন৷ ভৈরব নদের পাড়ে হিন্দুদের সেই শ্মশানভূমিতে আজও তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত৷

আমরা যেদিন খুলনা হইতে চলিয়া আসি, সেদিনটির কথা আমার অতিশয় স্পষ্টভাবে মনে পড়ে৷ খুলনা হইতে ট্রেনে করিয়া শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়াছিলাম৷ বাবা বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন৷ মতিঝিলের ঝিলটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে গাঙ্গুলিদের বাড়ির একতলায় আমরা ভাড়ায় আসিলাম৷ সামনেই মতিঝিল কলেজ৷ কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে চেনাজানা হইল৷ তাঁহারাই ঝিলের পূর্বকোণে একটি ফাঁকা জমির সন্ধান দিলেন৷ সেই জমি ক্রয় করিয়া বাবা ধীরে ধীরে বাড়ির কাজ শুরু করিলেন৷ দু’খানি ঘর তৈরির পর দেড় বছরের মাথায় আমরা ওই নূতন বাড়িতে চলিয়া আসি৷ মা সামনের জমিতে পুরাদস্তুর বাগান করা শুরু করেন৷ আমার মায়ের চিরকাল বাগানের শখ ছিল৷ আকন্দ, নয়নতারা, সন্ধ্যামণি তো তখন মতিঝিলে যত্রতত্র ফুটিয়া থাকিত৷ মা কয়েক মাসের মধ্যেই বাগানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাইলেন৷ করবী, মধুমালতী, পাঁচিলের উপর হাস্নুহানা, কোণের দিকে একটি শিউলি গাছও ছিল৷ এই বাড়িতেই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছোটকু জন্মায়৷ ছোটকু আমার চেয়ে ঠিক ১৩ বছরের ছোট৷ ছোটকুর নাম রাখা হয় স্বাধীন৷ যথার্থই স্বাধীন ভারতের সন্তান৷ সুতরাং সার্থকনামা ছিল৷

গ্রাম ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসি, তখন আমি বারো বৎসরের বালকমাত্র৷ গ্রামে বাল্যসাথীদের সহিত মিলিয়া নিশ্চিন্ত জীবন কাটাইতাম৷ ক্রমে অবস্থা কিছু সঙ্গীন হইল৷ বাবা সবদিক বিবেচনা করিয়া কলিকাতায় যাইয়া বসবাস করাই শ্রেয় বোধ করিলেন৷ খুলনা ভারতবর্ষে যাইবে নাকি পাকিস্তানে, তাহা লইয়া কিছু অনিশ্চয়তা ছিল৷ বস্তুতঃ ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট খুলনার সর্বত্র স্বাধীন ভারতবর্ষের পতাকা উত্তোলন করা হয়৷ বাবা বাস্তববাদী লোক ছিলেন৷ অনিশ্চয়তার পরিবর্তে ভবিষ্যতের পথ সুরক্ষিত করাই তিনি উচিত বিবেচনা করেন৷

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে যোগ দেবার পর দু-এক মাস মেসে থাকেন এবং তারপর দমদমের বাড়িটি ভাড়া করিয়া আমাদের লইয়া আসেন৷ আমি বাড়ির পাশেই কে কে হিন্দু অ্যাকাডেমি স্কুলে ভর্তি হই৷ এই বিদ্যালয়টি তখন সবেমাত্র কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে৷ এই বিদ্যালয় হইতে আমি ম্যাট্রিক পাশ করি৷ আমাদের বাড়ির কাছের মাঠে ব্রতচারীদের আখড়া ছিল৷ প্রত্যেক বিকালে স্কুলের পরে ওই অঞ্চলের বালক-বালিকারা ব্রতচারী সংঘে নানাবিধ জিনিস অনুশীলন করিত৷ আইসিএস গুরুসদয় দত্ত বাংলার নানাস্থানে ব্রতচারী মহাসংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন৷ আমিও বাবার উৎসাহে ব্রতচারী দলে নাম লেখাই৷ হাসি ও খুশি আমার ভগিনীদ্বয়ও প্রথম কয়েক বৎসর দমদম মতিঝিল বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িত৷ ম্যাট্রিকের পরে অবশ্য বাবা উহাদের শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়া দেন৷ খুলনার জীবন ছাড়িয়া আসিয়া দমদমে আবার নূতন বন্ধুগোষ্ঠী লাভ করি৷ প্রথম কিছুকাল সেনহাটির বন্ধুদের জন্য মন ভারাক্রান্ত হইত৷ বিশেষত কিরণের জন্য৷ সে আমার বাল্য সহচর৷ একসঙ্গে আমরা জীবনের প্রথম বছরগুলি অতিবাহিত করিয়াছিলাম৷ দমদমের পাড়ায় এবং স্কুলে অনেক বন্ধু পাইয়া যৌবনে কিরণের কথা একপ্রকার ভুলিয়া ছিলাম৷

১৯৫৪ সালে শিবপুরে আর্কিটেকচার পড়িতে শুরু করি৷ তার মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে এই বিভাগটি শুরু হইয়াছিল৷ এই বিভাগে তখন গুটিকয়েক ছাত্র৷ সেকালে মেয়েদের মধ্যে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চল ছিল না৷ মতিঝিলে আমাদের বাড়িটি ততদিনে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল৷ হাসিও শান্তিনিকেতনে পড়িতে যায় ওই সময় নাগাদ৷ ছোটকুর বয়স সবে ছয় বৎসর৷ সে শিশুবয়স হইতেই আর পাঁচটি শিশুর থেকে আলাদা ছিল৷ টানা টানা চোখ, গাত্রবর্ণ ততটা উজ্জ্বল নহে, রোগা পাতলা চেহারায় ক্ষুরধার বুদ্ধির ছাপ৷ আমি যখন শিবপুরে ভর্তি হই, তখন ছোটকু স্কুলে ভর্তি হয়৷ ছোটকু যত বড় হয়, ততই উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্র রূপে আমাদের ওই অঞ্চলে তাহার পরিচিতি হয়৷ ক্লাস ফোরের পরীক্ষায় সে বৃত্তি পাইয়াছিল৷ আমাদের পরিবার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের৷ পরিবারে লেখাপড়ার চর্চা ছিল এবং আমরা সকলেই মোটের উপর ভাল ছিলাম৷ কিন্তু ছোটকুর মধ্যে এই সারস্বত চর্চার ধারাটির সর্বোত্তম বিকাশ হইয়াছিল৷ বাবা বলিতেন, কালে কালে ছোটকু পরিবারের এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে৷ আমাদেরও সেইরূপ ধারণা ছিল৷ কিন্তু যত বয়স বাড়িল, ছোটকু যেন একটু খামখেয়ালি এবং অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়িল৷ স্কুলে পড়ার সময় সে প্রতি বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিত৷ স্কুল ফাইনালে চতুর্থ হইয়া আইএসসি পড়িবার জন্য সে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হইল৷

এই সময় হইতেই তাহার মধ্যে ঈষৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতে লাগিল৷ সবসময়ই মোটা মোটা বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজিয়া বসিয়া থাকিত৷ স্নান খাওয়া ইত্যাদিতে মনোযোগ ছিল না৷ বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র আইএসসি পাশ করিয়া হঠাৎ ইতিহাস লইয়া পড়া মনস্থ করিল৷ তাহাতেও কেহ আপত্তি করে নাই৷ বাবা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন৷ তিনি মনে করিতেন– দেশের সাহিত্য, ইতিহাস এসব বিষয় না জানিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে৷ বস্তুতঃ আমি যখন আর্কিটেকচার লইয়া পড়া মনস্থ করি, তখন বাবা কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন৷ বাধা দেন নাই কিন্তু ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিয়াছিলেন– ‘তেমন হলে পিতৃপুরুষের ব্যবসা ডাক্তারি পড়তে পারতে, ইঁট, কাঠ, ইমারতের স্ট্রাকচার স্টাডি করে সমাজের, দেশের কতটুকু পরিবর্তন করতে পারবে?’ বাবা নিজে কখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন নাই, কিন্তু সমাজের উন্নতির জন্য, মানসিক জাড্যের অবসানকল্পে বাবার কিছু নিজস্ব ধ্যানধারণা ছিল৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার রাজনৈতিক অ্যালায়েন্স, জাপানিদের পার্ল হারবার আক্রমণ, আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান, নেতাজির জার্মান শক্তির সঙ্গে হাত মিলাইয়া ব্রিটিশদের পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনা, লঙ্গেস্ট ডে, এইসময় হইতে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা এসব লইয়া গল্প করা তাঁর প্রিয় অভ্যাস ছিল৷ বাবা যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু মনে মনে ইউরোপে রণাঙ্গণের শরিক হইয়াছিলেন৷ তাঁহার মুখে এসব গল্প শুনিয়া হয়তো বা ছোটকুর মধ্যে একধরনের ইতিহাসবোধ জাগ্রত হইয়াছিল৷ কিন্তু তাহার পরিণাম যে এইরূপ হইবে তাহা বোধকরি বাবার কষ্টকল্পনাতেও ছিল না৷

ছোটকু কলেজ লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি জায়গা হইতে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন বিষয়ে অনেক বই আনিত এবং গোগ্রাসে সেগুলি পড়িত৷ এইভাবে আস্তে আস্তে ক্লাসের পঠনপাঠনের প্রতি সে আগ্রহ হারাইল৷ বিএ পড়াকালীন তাহার একবার বছর নষ্ট হইয়াছিল৷ এই সময়ে আমাদের পরিবারেও কিছু কিছু বদল ঘটে৷ আমি আর্কিটেকচারের ডিগ্রি পাইয়া কিছুকালের জন্য একটি ফার্মে যোগ দিই৷ পারিবারিক অনটনের কারণে চাকরিটি আমার কাছে খুব মূল্যবান ছিল৷ কারণ ইতিমধ্যে বাবা রিটায়ার করিয়াছিলেন৷ সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের একার পেনশনে সংসার চলিত না৷ হাসি ও খুশির শান্তিনিকেতনের থাকা-খাওয়া, ছোটকুর হাতখরচ, সংসারের ব্যয়নির্বাহ ছাড়াও প্রতি মাসে বেহালায় দুই জ্যাঠামহাশয়ের পরিবারকে অর্থ সাহায্য করিতে হইত৷ তাঁহারা আমাদের পরপরই প্রকৃতই কপর্দকশূন্য হইয়া কলকাতায় আসিতে বাধ্য হন৷ অবস্থাবিপাকে সেনহাটিতে আমাদের বসতবাটিও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেদখল হইয়া যায়৷ বেহালার সেনহাটি কলোনিটি গড়িয়া ওঠে অবস্থা বিপর্যয়ে যেসব ব্যক্তি সেনহাটি হইতে চলিয়া আসেন, তাঁদের লইয়া৷

মা চিরকালই ধর্মপরায়ণা ছিলেন৷ যত বয়স হইতেছিল, মায়ের মধ্যে ঈশ্বরভক্তির কিছু আতিশয্য দেখা যাইতেছিল৷ মায়ের পিতৃকূল দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষিত ছিলেন এবং আশ্রম করণীবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন৷ মা এইসময় মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নেন৷ মোহনানন্দজি গুরু হিসাবে কেমন ছিলেন বলিতে পারি না৷ তবে তাঁহার সৌম্যকান্তি সুদর্শন চেহারাটি দেখিতে আমার বড় ভাল লাগিত৷ মহারাজ পূর্বাশ্রমে স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন৷ পূর্বাশ্রমের নাম মনমোহন ব্যানার্জী৷ তাঁহার জীবনকথা আমাকে কেন জানি না আকর্ষণ করিত৷ পরবর্তী জীবনে তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয় এবং পরিবারের একাধিক বিপর্যয়ের সময় তিনি আশ্রয়স্থল হইয়া ওঠেন৷ কিন্তু সে তো পরের কথা৷ ১৯৬৫ সাল নাগাদ মা, মোহনানন্দজির কাছে দীক্ষা নেন৷ তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর৷ মায়ের দীক্ষাগ্রহণের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে এবং বাড়িতে একটি নূতন সদস্য আসিয়াছে৷ মনে আছে সেই সময় একদিন মহারাজ আমাদের দমদমের গৃহে আসেন এবং মাকে মন্ত্র দেন৷ দীক্ষাগ্রহণের আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল৷ মহারাজের সহিত তাঁহার অনুরক্ত কিছু শিষ্যবর্গও ছিলেন৷ অধিকাংশই গৃহী শিষ্য, যাঁহারা প্রায়শই মহারাজের ভ্রমণসঙ্গী হইতেন৷ ছোটকু পণ করিয়াছিল, সে সেদিন গৃহে থাকিবে না৷ সবে কলেজে উঠিয়া নতুন বন্ধুগোষ্ঠীর প্রভাবে সে একটু দুর্বিনীত এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল৷ বাড়িতে যেদিন এতবড় সমারোহ, সেদিন তাহার থাকা যে বাঞ্ছনীয়, তাহা কেহই উহাকে বুঝাইতে সক্ষম হয় নাই৷ যতদূর মনে পড়ে, হাসির তখন সদ্য বিবাহ হইয়াছে, সে শ্বশুরবাড়িতে৷ কিন্তু খুশি বিটি পড়িতেছে৷ প্র্যাকটিস টিচিং-এর জন্য সেই ওইসময় দমদমের বাসায় উপস্থিত ছিল৷

এছাড়া বাড়িতে সব সময় উপস্থিত থাকিত অরুণ৷ মা, বাবার যাবতীয় দায়দায়িত্বই সে হাসিমুখে পালন করিত৷ কোনও কর্তব্যকর্ম্মে কখনও অবহেলা করিত না৷ মায়ের নির্দেশে একখানি লালেপেড়ে গরদের শাড়ি পরিয়া সে মহারাজের সেবার জন্য তৎপর ছিল৷ শ্রাবণের অঝোর বর্ষণের মধ্যে মহারাজ আসিলেন একটি কন্টেসা গাড়িতে৷ একজন ভক্ত তাঁহার মাথায় প্রকাণ্ড একটি কালো ছাতা ধরিয়াছিল বাড়িতে প্রবেশের মুখে৷ মা দীক্ষা লইবেন বলিয়া সারাদিন উপবাসে ছিলেন৷ মহারাজের লম্বাটে গড়ন, ফর্সা, শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত মুখমন্ডল৷ তপশ্চর্যার ফলে মুখমন্ডল হইতে অদ্ভুত এক জ্যোতি বাহির হইত৷ মহারাজকে দর্শনের জন্য প্রতিবেশীদের বেশ ভীড় হইয়াছিল৷ প্রণামপর্ব সারা হইতে পুবদিকের পূজার ঘরে যাইয়া মহারাজ মাকে মন্ত্র দিলেন৷ তারপর পাশে উপবিষ্ট একটি অল্পবয়সী অতি সুন্দরী মেয়েকে বলিলেন ‘বৃন্দা, গান গাও৷’ বলামাত্র বৃন্দা গান ধরিল৷ রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান৷ কী গান মনে নাই৷ গান শেষ হইলে মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন ‘এই বৃষ্টির দিনে বর্ষার গান গাইবে নাকি?’ এইবার সেই বালিকা ক্রমান্বয়ে চার-পাঁচটি বর্ষার গান গাহিল৷ অতি সুমিষ্ট কোকিলকন্ঠী সে৷ সব গান মনে নাই৷ তবে ‘এস নীপবনে ছায়া বীথিতলে’ এবং ‘বাদলধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর’ যে গাহিয়াছিল, সেকথা বেশ মনে আছে৷ আমার রবীন্দ্রভক্ত বাবাও একটু একটু সুর মিলাইতেছিলেন৷ মহারাজ প্রসন্নচিত্তে ঘাড় নাড়িতেছিলেন, মনে পড়ে৷ সেই প্রথম মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ৷ বৃন্দা নামক সেই বালিকা তখন পনেরো-ষোলো৷ পরে সে কেমন করিয়া আমাদের আত্মীয় পর্যায়ভুক্ত হইয়া গেল, তাহা পরে লিখিতেছি৷ পরে আবারও বহুবার বহু অনুষ্ঠানে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে৷ আমাদের এখানকার গৃহে তাঁকে অতিথিরূপে পাইবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে৷ তবু প্রথম সাক্ষাতের সেই অপরূপ শ্রাবণ সন্ধ্যার স্মৃতি আমার স্মৃতিতে চির জাগরূক হইয়া আছে৷

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ৩১ অগস্ট ২০২২

*ছবি সৌজন্য: শুভঙ্কর অধিকারী

Pinterest, Mediaproject, Indiaart, Bigumbrella

অপরাজিতা দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। আগে ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট মেরিজ কলেজে ইতিহাস ও মানবীচর্চা বিভাগের ফুলব্রাইট ভিজিটিং অধ্যাপকও ছিলেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্রী অপরাজিতার গবেষণা ও লেখালিখির বিষয় উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের চিন্তাচেতনায় এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী। অধ্যাপনা, গবেষণা, ও পেশা সামলে অপরাজিতা সোৎসাহে সাহিত্যচর্চাও করেন। তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থ - সুরের স্মৃতি, স্মৃতির সুর, ইচ্ছের গাছ ও অন্যান্য, ছায়াপথ। নিয়মিত লেখালিখি করেন আনন্দবাজার-সহ নানা প্রথম সারির পত্রপত্রিকায়।

3 Responses

বেশ ভালো লাগছে।বুধবার বুধবার প্রতীক্ষায় থাক ছি।হা

থ্যাংক ইউ! এ রকম মনোযোগী পাঠকরাই আমাকে উৎসাহ জোগান।

খুব ভালো লাগছে। পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল শিক্ষিত পরিবারদের এদেশে এসে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল সেটা খুব সুন্দর ফুটিয়ে তুলছিস। আমার মায়ের মুখে শোনা বহু ঘটনার মিল পাচ্ছি। অপেক্ষা য় থাকি পরের পর্বের জন্যে। পুরো লেখাটাই খুব ভালো লাগছে