(Saradasundari Devi)

কন্যা সৌদামিনী দেবী, মা সারদাসুন্দরীকে নিয়ে লিখেছিলেন “মা আমার সতীসাধ্বী, পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্বদাই বিদেশে কাটাইতেন, এই কারণে সর্বদাই তিনি চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। পূজার সময়ে কোনমতেই পিতা বাড়িতে থাকিতেন না। এইজন্য পূজার উৎসবে যাত্রা, গান, আমোদ যত কিছু হইতো, তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন, কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকিমারা আসিয়া তাকে কত সাধ্য-সাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন না।” (Saradasundari Devi)

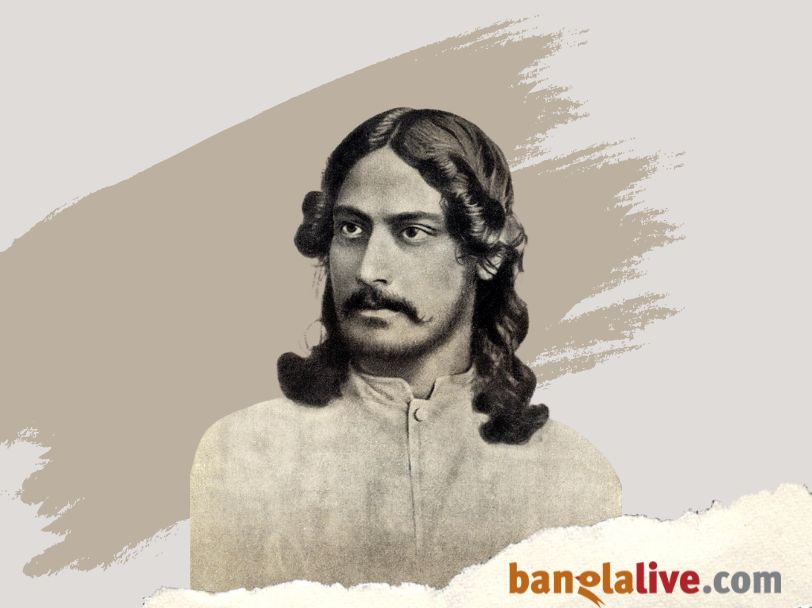

বিদায় অভিশাপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সারদাসুন্দরী দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা। তাঁর ধর্ম বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ির স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্ম ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুগামী হলেন, সারদাসুন্দরীর কাছে তা মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে ওঠে। একদিকে স্বামীর বিশ্বাসের অনুগামী হওয়া, অন্যদিকে নিজের বিশ্বাসের কাছে মাথা নত করা, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব আজীবন মানুষটিকে বিদ্ধ করেছে। (Saradasundari Devi)

ঠাকুরবাড়ির আলোকপ্রাপ্তা নারীরা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলেন। সমাজের অনেক বিষয়ের নবজাগরণের শুরু হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির নারীদের হাত ধরে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির যে সকল নারীরা তেমন সুযোগ বা পরিসরের পথগামী হননি, তাঁদের মধ্যেই একজন সারদাসুন্দরী দেবী। তাঁর জীবন বরাবর অস্পষ্ট, ধোঁয়াশা ঘেরা হয়েই থেকেছে। পুত্রবধূ এবং কন্যাদের স্মৃতিচারণে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ হলেও, সেসব জুড়ে একটি পূর্ণ মানবীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। (Saradasundari Devi)

সারদাসুন্দরী দেবী ছিলেন যশোর জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের গ্রামনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে। ১৮৩৪ সালের মার্চ মাসে তাঁর বিবাহ হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। সারদাসুন্দরী তখন ৬ বছরের (মতান্তরে ৮) শিশু। পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির বিয়ের একটি বিবরণও দিয়েছেন “তাঁর (সারদাসুন্দরীর) এক কাকা কলকাতায় শুনেছিলেন যে, আমার শ্বশুর মশাইয়ের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে, তিনি দেশে এসে আমার শাশুড়িকে (তিনি তখন ছয় বৎসরের মেয়ে) কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর মা বাড়ি ছিলেন না। গঙ্গা নাইতে গিয়েছিলেন। বাড়ি এসে মেয়েকে তাঁর দেয়র, না বলে কয়ে নিয়ে গেছে শুনে তিনি উঠোনের এক গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর সেখানে পড়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে মারা গেলেন।” বিবাহ নামের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি সারদাসুন্দরীর জীবনে এসেছিল আকস্মিক এক অভিঘাতের মতো। একেবারে অন্য পরিবেশে গিয়ে পড়েন তিনি। ঠাকুরবাড়িতেই বড় হয়ে ওঠেন। তৈরি হয় অন্যরকম ব্যক্তিত্ব, যা ধীরে ধীরে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে স্ববিরোধী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিস্ফূট হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের মাতামহ অর্থাৎ সারদাসুন্দরীর বাবা রামনারায়ণ চৌধুরী সম্বন্ধেও তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। বিয়ের পর বাপের বাড়ি যাওয়া আর কখনোই হয়ে ওঠেনি সারদাসুন্দরীর। (Saradasundari Devi)

বাপের বাড়িতে সারদাসুন্দরীর নাম ছিল শাকম্ভরী। সারদাসুন্দরী ঠাকুর পরিবারের দেওয়া নাম। যে সময়ে তিনি ঠাকুর বাড়িতে বউ হয়ে আসেন, ঠাকুর পরিবারের আর্থিক অবস্থা তখন তুঙ্গে। তাই দেবেন্দ্রনাথের বিয়েতে দু’হাতে টাকা খরচ করা হয়েছিল। সারদাসুন্দরীও ঐশ্বর্যই দেখেছেন। অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন তিনি। তাঁর বিয়ের সময় শ্বাশুড়ি দিগম্বরী দেবী ও দিদিশাশুড়ি অলকা দেবী জীবিত ছিলেন। দু’জনেই ধর্মপ্রাণ মহিলা ছিলেন। পুজো-আচ্চা নিয়েই থাকতেন। সারদাসুন্দরীও সেভাবেই নিজেকে গড়ে নেন। তবে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল প্রবল। (Saradasundari Devi)

মূলত স্বামী এবং পরিবার কেন্দ্রিক জীবন ছিল সারদাসুন্দরীর। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রূপবান ও গুণবান। সারদাসুন্দরীর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, কন্যা সন্তান। নামকরণের আগেই সে প্রয়াত হয়।

স্বামীর প্রতি ভক্তি থাকলেও তাঁর ধর্ম বিশ্বাস প্রভাবিত হয়নি দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা। বরং দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। অথচ স্বামী ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করায় বাড়িতে যাবতীয় মূর্তিপুজো বন্ধ হয়ে যায়। সারদাসুন্দরী কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর অন্যান্য শাশুড়িদের বিশ্বাসের পথ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র-কথা বইয়ে লিখেছেন “আমরা প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি, সারদা দেবী স্বামীর কথায় নূতন ধর্মানুষ্ঠান অনুশীলনে একটু দোদুল্যমান অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তাহার চিরদিনের অভ্যস্ত বাহ্যিক পূজা অনুষ্ঠান পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে স্বামীর মতানুবর্তিনী হইয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। বেদীতে বসিয়া কিন্তু নিজের ইষ্ট মন্ত্র জপ ও হরিনাম জপ করিতেন এবং স্বামীর ধর্ম ব্যাখ্যা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেন। আবার চিরদিনের অভ্যাসের ফলে কখনো কখনো রমানাথ ঠাকুরের বাড়ির দুর্গোৎসবের পুজোয় কেনারাম শিরোমনির হস্তে স্বামীর অজ্ঞাতে কালীঘাট ও তারকেশ্বরে পূজা প্রেরণ করিতেন।” (Saradasundari Devi)

মূলত স্বামী এবং পরিবার কেন্দ্রিক জীবন ছিল সারদাসুন্দরীর। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রূপবান ও গুণবান। সারদাসুন্দরীর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, কন্যা সন্তান। নামকরণের আগেই সে প্রয়াত হয়। তারপর দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ-এর মতো কীর্তিমান সন্তানদের জন্ম। তিন পুত্রের জন্মের পরেই দেবেন্দ্রনাথের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ঈশ্বর ধ্যানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। এই সময় সারদাসুন্দরীর এক অন্য ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। দেবেন্দ্রনাথের আপত্তির তোয়াক্কা না করে স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরেন তিনি। কেঁদে কেটে স্বামীর সঙ্গে যাত্রা করেন। যদিও বারবার এমনটি হয়নি। ঠাকুর পরিবারের সাংসারিক পরিচালনার দায়িত্ব নিপুণভাবে পালন করতে হত তাঁকে। (Saradasundari Devi)

সারদাসুন্দরী পড়তে জানতেন। বই পড়ায় তাঁর আগ্রহ ছিল। অন্তঃপুরবাসিনী হলেও সর্বদা বই পড়তেন। চাণক্য শ্লোক পাঠ করে শোনাতেন। সংস্কৃতে রামায়ণ-মহাভারত শোনবার জন্য মাঝে মাঝে ছেলেদের নিজের কাছে ডেকে পাঠাতেন। কনিষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথের সুললিত কণ্ঠে রামায়ণ, মহাভারত শুনতে বড় ভালবাসতেন তিনি। পরিবার, সংসার এবং বই পড়ার বাইরে যে অনুভূতি তাঁকে সর্বদা ঘিরে রাখত তা হল স্বামীর জন্য উদ্বেগ। ১৮৫৭ সালে তিনি সিমলায় ছিলেন। উত্তর ভারতে তখন সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ-এর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে রীতিমতো আহার, নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন সারদাসুন্দরী। মায়ের এই উদ্বেগ চোখ এড়ায়নি রবীন্দ্রনাথেরও। তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে মায়ের উদ্বেগের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। স্বামী বাড়িতে থাকলে রান্নাঘরে নিজে তদারকি করতেন। (Saradasundari Devi)

ঠাকুরবাড়িতে এসে একদিকে যেমন সারদাসুন্দরী পুজো-আচ্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার মুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যশোরের বহু সংস্কার তিনি ধরেও রেখেছিলেন। অন্তরের নিগড় ভাঙেনি। নারী স্বাধীনতার আলোও সেভাবে তাঁর হৃদয় পৌঁছায়নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আমার বাল্য-কথা বইয়ে লিখেছেন “আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা অনেক সময় ধমকাইতেন। তুই মেয়েদের নিয়ে মেমেদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি?” জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথাতেও সারদাসুন্দরী দেবীর চরিত্রের এই দিকটি সুস্পষ্ট হয়েছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন’দাদা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী প্রফুল্লময়ী সারদাসুন্দরীর এক অনন্য, কোমল রূপ তাঁর স্মৃতিকথায় চিত্রিত করেছেন। তিনি লিখেছেন “আমার শাশুড়ির মৃত্যুতে আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। শাশুড়ির মতো শাশুড়ি পাইয়া ছিলাম। তাঁর মতন সৌভাগ্যবতী পতিভক্তি-পরায়ণা স্ত্রীলোক এখনকার দিনে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কেউ যদি তাহার সাক্ষাতে পুত্র-কন্যা গণের প্রশংসা করিত, তখনই তিনি মাথা নত করতেন, পাছে তাহার মনে অহংকার আসে। তাহার মনটি শিশুর মত কোমল ছিল, এত বড় লোকের পুত্রবধূ কিংবা গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও তাহার মনে কোনরকম জাঁক বা বিলাসিতার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই।” এই ক্ষেত্রে প্রফুল্লময়ীর বক্তব্য এবং জ্ঞানদানন্দিনীর বক্তব্য একেবারে ভিন্ন। (Saradasundari Devi)

সারদাসুন্দরী দেবীর মধ্যে অনেক স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকলেও এই ক্ষেত্রে এক অন্য ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। প্রফুল্লময়ীর বক্তব্য ঠাকুরবাড়ির অন্য অনেক বধূ এবং কন্যাদের থেকে আলাদা তার কারণ প্রফুল্লময়ী নিজে একজন উন্মাদের হতভাগিনী স্ত্রী ছিলেন।

সারদাসুন্দরী দেবীর মধ্যে অনেক স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকলেও এই ক্ষেত্রে এক অন্য ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। প্রফুল্লময়ীর বক্তব্য ঠাকুরবাড়ির অন্য অনেক বধূ এবং কন্যাদের থেকে আলাদা তার কারণ প্রফুল্লময়ী নিজে একজন উন্মাদের হতভাগিনী স্ত্রী ছিলেন। অন্যদিকে জ্ঞানদানন্দিনীর মতো অনেকেই স্বামী-সোহাগী এবং আলোকপ্রাপ্তা নারী ছিলেন, যাঁরা বরাবর সারদাসুন্দরীকে নিয়ম সচেতন শাশুড়ি হিসেবে দেখেছেন। জীবনের নানা লড়াই এবং ঝুঁকি প্রফুল্লময়ীর ক্ষেত্রে গড়ে দিয়েছে অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি। (Saradasundari Devi)

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে দেবেন্দ্রনাথ এবং সারদাসুন্দরীর কনিষ্ঠ পুত্র বলে গণ্য হন। মায়ের আদর সেভাবে পাননি রবি ঠাকুর। অথচ মায়ের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তবে সারদাসুন্দরী ৫০ বছরের বেশি জীবিত না থাকায় ছেলের সাহিত্য কীর্তির কোনও পরিচয় পাননি। অথচ সারদা সুন্দরীর এই কনিষ্ঠ সন্তান, তাঁর মায়ের সম্বন্ধে লিখেছেন “বাল্যকালে মাতৃহীন হওয়ার জন্য মাতৃ চরিত্র তাঁর সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে উঠতে পারেনি।” এমনকি মাকে কোনও সৃষ্টি উৎসর্গ করেননি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে কবিগুরু নিজের একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে “কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি, গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন, তাঁর আবির্ভাব তো সময় সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী মনে হলো জানি না, মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে, মা আছেন, তখন তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমায় বললেন “তুমি এসেছ?” এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।” এছাড়াও তাঁর আরো কিছু কবিতায় মায়ের উপস্থিতি বিদ্যমান। (Saradasundari Devi)

সারদাসুন্দরী নিজের মহিলা মহলে মাঝে মাঝেই ছোট্ট রবিকে ডেকে পাঠাতেন। কখনও মাস্টারমশায়ের কাছে পড়তে না চাইলে ছোট্ট রবীন্দ্রনাথের মিথ্যে পেট কামড়ানোর সালিশিও করতেন। তবে এটুকু বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে সারদাসুন্দরীর কথা সেভাবে আর পাওয়া যায় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের, দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় দু’একটি ক্ষেত্র ছাড়া সারদাসুন্দরীর উল্লেখ সেভাবে নেই। (Saradasundari Devi)

তবে সারদাসুন্দরী দেবী যখন মারা যান রবীন্দ্রনাথ ১৪ বছরের কিশোর। অথচ মায়ের মৃত্যুর কথা তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল।

তবে সারদাসুন্দরী দেবী যখন মারা যান রবীন্দ্রনাথ ১৪ বছরের কিশোর। অথচ মায়ের মৃত্যুর কথা তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল। পরে সেই বর্ণনা সবিস্তারে দিয়েছেন তিনি “যে রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হয়, আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম। তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলো, ওরে তোদের কী সর্বনাশ হলো রে!” তখন বউ ঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন-পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে, এই আশঙ্কা তাহার ছিল, সীমিত প্রদীপে অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়ে গেল। কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করে বুঝিতে পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যু সংবাদ শুনলাম, তখনো সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারলাম না, বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপর স্বয়ান, কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সেই দেহে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না, সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম, তাহা সুখ ও সুপ্তির মতই প্রশান্ত ও মনোহর।” (Saradasundari Devi)

তথ্যঋণ:-

১. রবীন্দ্রনাথের মা-অমিতাভ চৌধুরী

২. জীবনস্মৃতি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. জীবনের ঝরা পাতা-সরলা দেবী চৌধুরানী

আকাশবাণী কলকাতার ট্রান্সমিশন এক্সিকিউটিভ। পেশাগত সূত্রে দীর্ঘদিন লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। পরিবার আর কাজের বাইরে অক্ষর আর প্রকৃতি অবসরের সঙ্গী।