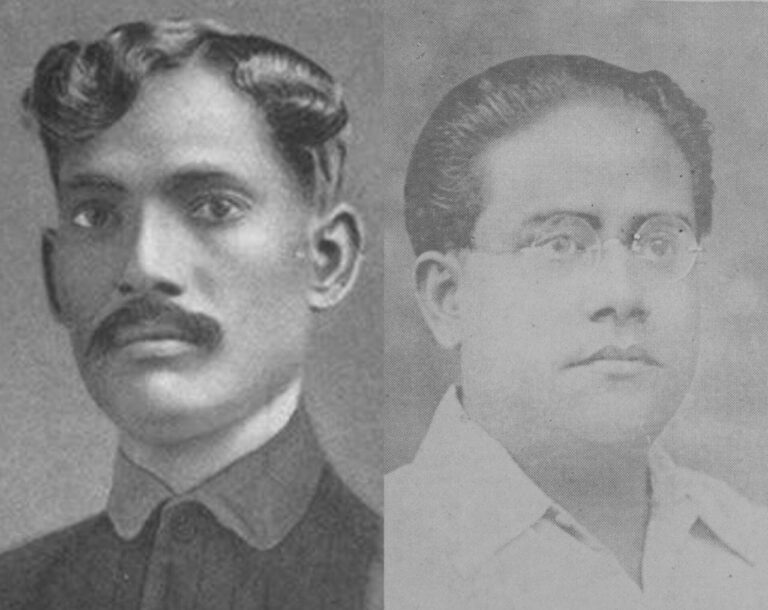

সময়টা ১৯২৮। গ্রামোফোন কোম্পানিতে তখন মিউজিক ট্রেনার হিসেবে যুক্ত আছেন ধীরেন্দ্রনাথ দাস। ইনি ছিলেন একাধারে অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও সংগীতশিক্ষক। রেকর্ডের রমরমা তখন শুরু হয়ে গেছে। ঐ সময় সদ্য বেরোনো একটি রেকর্ডের দুটি গান একেবারে অন্য ধরনের আভাস নিয়ে এল ধীরেনবাবুর কানে।গানদুটির গায়ক তখনকার দারুণ জনপ্রিয় শিল্পী কে. মল্লিক। ইনি আসলে মহম্মদ কাসেম। বর্ধমানের কুসুম গ্রাম থেকে কলকাতা এসে আশ্রয় পেয়েছিলেন চিৎপুরের জমিদার গোরাচাঁদ মল্লিকের। তাঁরই সাহচর্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাসেমের সংগীতপ্রতিভা বিকশিত হয়। রেকর্ডে যখন গাইতে শুরু করলেন, কাসেমের ‘কে’ ও গোরাচাঁদ মল্লিকের ‘মল্লিক’ মিলিয়ে নাম নিলেন ‘কে.মল্লিক’। কেন এই নাম বদল, সে কথা আসবে পরে। আসা যাক, সেই রেকর্ডটির প্রসঙ্গে।

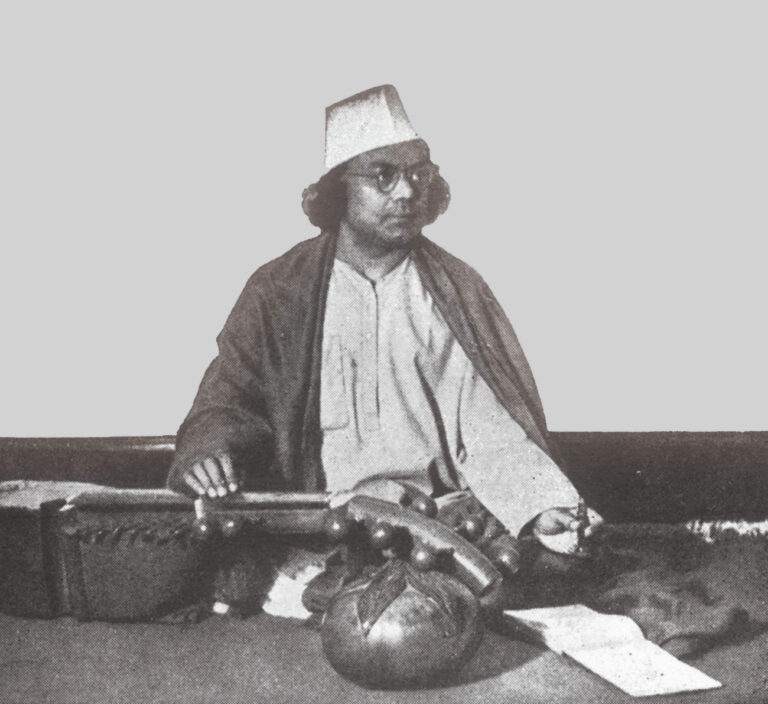

তখন থেকে অনেক পরবর্তীকাল অবধিও রেকর্ডে গীতিকার-সুরকারের নাম উল্লেখ থাকত না। শুধু থাকত কণ্ঠশিল্পীর নাম। ধীরেন দাস গানদুটি শুনে কে.মল্লিককে গ্রামোফোন কোম্পানির অফিসে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, গানদুটি কোথা থেকে পেয়েছেন তিনি? কার লেখা-সুর? তাঁকে একবার কোম্পানিতে কি নিয়ে আসা যায়? কে. মল্লিক বিষয়টিকে সেভাবে গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, এ গান যাঁর, তিনি একজন আপনভোলা অদ্ভুত মানুষ। চাইলেই তাঁর খোঁজ পাওয়া মুশকিল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই খোঁজ পাওয়া গেল। তখন গ্রামোফোন কোম্পানির স্টুডিও ও দফতর ছিল বেলেঘাটায়। একদিন কে.মল্লিক, ধীরেন দাস ও কোম্পানির তখনকার মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য বউবাজার স্ট্রিট (বর্তমান বি.বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট) ধরে শিয়ালদহ হয়ে বেলেঘাটার দিকে হাঁটছিলেন। হঠাৎ কোলে মার্কেট অঞ্চলে বউবাজার স্ট্রিট ও আপার সার্কুলার রোডের (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) সংযোগস্থলে একটা পানের দোকানে একজন ঝাঁকড়া চুলের সুদর্শন মানুষকে পান কিনতে দেখে কে. মল্লিক চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, “এই তো সেই লোক। কাজী নজরুল ইসলাম। আমার গানদুটো যাঁর লেখা।” সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরলেন। এরপর, কিছু কথা হবার পর, কাজীসাহেবও যোগ দিলেন এই দলে। গন্তব্য বেলেঘাটা থেকে বদলে গ্রামোফোন কোম্পানির তখনকার রিহার্সাল রুম ১০৩, আপার চিৎপুর রোডের (বর্তমান রবীন্দ্র সরণি) ‘বিষ্ণু ভবন’ হয়ে গেল। সেদিন থেকে কাজী নজরুল যুক্ত হলেন গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে এবং ওই ১৯২৮ সাল থেকেই বলা যায় গানের জগতে নজরুলের ঠিকঠাক উত্থান হল। এরপর থেকে ক্রমশই তিনি জড়িয়ে পড়তে লাগলেন রেকর্ড, রেডিও, চলচ্চিত্র ও নাটকের দুনিয়ায়। এর আগে তিনি মূলত পরিচিত ছিলেন রাজনৈতিক জগতের মানুষ, বিদ্রোহী কবি, সভা-সমিতিতে নিজের লেখা আগুনঝরানো গানের গায়ক, পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক ইত্যাদি হিসেবে। কে.মল্লিকের যে রেকর্ডকে কেন্দ্র করে এতকিছু ঘটেছিল, তার গানদুটি হল, “বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল…” এবং “আমারে চোখ ইশারায়…”। প্রসঙ্গত, এর আগে, ১৯২৫ সালে শিল্পী হরেন্দ্রনাথ দত্ত রেকর্ডে গেয়েছিলেন “জাতের নামে বজ্জাতি সব/জাত জালিয়াত খেলছো জুয়া…”। এটাই নজরুলের লেখা প্রথম কোনও গানের রেকর্ড। কিন্তু, আশ্চর্যজনকভাবে তখন গানটির সৃষ্টিকর্তার কোনও খোঁজ পড়েনি। সেই খোঁজ পড়ল প্রথম রেকর্ডের তিন বছর পর।

আগেই বলা হয়েছে ১৯২৮-এর আগে, কাজী নজরুল ছিলেন সমাজ-রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকা কর্মী ও বিদ্রোহী কবি-লেখক-সম্পাদক। আমরা জানি, ১৮৯৯ সালের ২৫ মে তাঁর জন্ম বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। তারপর অল্প কিছুদিন প্রথাগত পড়াশোনা করে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ভিড়ে গেলেন ‘লেটো’-র দলে। সহজাত বহুমুখী প্রতিভায় ঠাসা সত্তা নিয়ে এভাবেই শুরু হয়েছিল নজরুলের বাঁধভাঙা জীবনযাপন। ১৯১৪ সালে বাধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ দেশ থেকে অনেক ছেলেকে যেতে হল যুদ্ধে। নজরুলও গেলেন মেসোপটেমিয়ায়। ১৯১৮-তে যুদ্ধ থামলে এলেন কলকাতায়। প্রবেশ করলেন লেখালেখি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক দুনিয়ায়। এটাকে ধরা যায় তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পর্ব হিসেবে। ১৯২৮ সালের পর থেকে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে পড়া থেকে এবং মূলত গানের নজরুল হয়ে ওঠার যে পর্যায়, সেটা আরেকটা অধ্যায়। কিন্তু যেকোনও অবস্থা ও ভূমিকাতেই কাজী নজরুলের একটি শাশ্বত সত্তার প্রকাশ ঘটেছে বরাবর, যা তুলে ধরাই এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। মানবমিলনের অন্যতম প্রতিমূর্তি হিসেবে সবসময় নিজেকে মেলে ধরেছেন তিনি। এক্ষেত্রে কোনওরকম বাধাবিপত্তি গ্রাহ্য করেননি। জাত-ধর্মকে তোয়াক্কা না করে যেকোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদী হয়েছেন, তেমনই সৃষ্টিকাজে হয়ে উঠেছেন একইরকম ভেদাভেদহীন। এ কারণেই, তিনি সব ধরনের মানুষের কাছে হয়ে উঠতে পেরেছিলেন একান্ত আপন।

১৯২২ সালের ১২ আগস্ট কাজীসাহেব নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করলেন ‘ধূমকেতু’ পত্রিকা। প্রথম সংখ্যাতে ‘সারথির পথের খবর’ শিরোনামে এই পত্রিকা বের করার মূল লক্ষ্য বিষয়ে লিখতে গিয়ে একজায়গায় লিখছেন―“…দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী, মেকী তা সব দূর ক’রতে ‘ধূমকেতু’ হবে আগুনের সমার্জ্জনী।…’ধূমকেতু’ কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্ম্মই সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।… দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর, যা সত্য শুধু তাই লক্ষ্য করে আমার এই আগুনের ঝাণ্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম। জয় প্রলয়ঙ্কর!” এভাবেই ছুটতে লাগল তাঁর অগ্নি-লেখনী। বিদেশি শাসকের দমন পীড়ন থেকে শুরু করে দেশের মানুষের কোনও বিচ্যুতি, কোনওটাই নজরুলের আক্রমণের বাইরে থাকেনি।

এরকম চলতে চলতেই পত্রিকার পুজো সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩২৯) ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ নামে লেখা একটি তীব্র শাসকবিরোধী কবিতার জন্যে সরকারের রোষানলে পড়লেন নজরুল। এর বহুদিন আগে লেখা ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের ‘কাঙালিনী’ কবিতার প্রথম লাইন, “আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে…” থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নজরুল তাঁর কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন। যার রূপ হল বিস্ফোরক। ইংরেজদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে কামান দাগলেন তিনি। বিদেশি শাসনে জর্জরিত বাংলায় ‘আনন্দময়ী’ দুর্গার কী রূপে আসা উচিৎ এবারের পুজোয়, তারই বিদ্রোহী প্রকাশ ঘটল গোটা কবিতা জুড়ে। যার শুরুটা খানিক এরকম―

আর কতকাল থাকবি বেটি মাটীর ঢেলার মূর্ত্তি

আড়াল?

স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।

দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে

ফাঁসি,

ভূ-ভারত আজ কশাইখানা―আসবি কখন সর্বনাশী?

দেবসেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দীপান্তরে,

রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?…

…শান্তি শুনে তিক্ত এমন কাঁদছে আরো ক্ষিপ্ত রবে,

মরার দেশে মড়া-শান্তি, সে তো আছেই, কাজ কি

তবে?

শান্তি কোথায়?―শান্তি কোথায় কেউ জানি না

মাগো তোর ঐ দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্ত্তি ধর না।…

এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। কিন্তু এটুকু উল্লেখেই পরিষ্কার এর আক্রমণাত্মক রূপ। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই ইংরেজ-পুলিশ গ্রেফতার করল কাজী নজরুলকে। শাসক-বিরোধী লেখার জন্যে সেই প্রথম কোনও কবি-সাহিত্যিকের কারাগারে যাওয়া।

প্রথমে নজরুলকে রাখা হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখান থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল, হুগলি জেল ও শেষে বহরমপুর জেল হয়ে প্রায় একবছর বাদে ছাড়া পান তিনি। জেলে নানারকম উৎপীড়ন তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। বিশেষ করে, হুগলি জেলে থাকার সময় নির্যাতন চরমে ওঠে। এখানে কয়েদিদের জঘন্য খাবার দেওয়া হত। এর প্রতিবাদে নজরুলের নেতৃত্বে বন্দিরা অনশন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের “তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে…” গানের অনুসরণে নজরুল মুখে মুখে একটি ব্যঙ্গগান তৈরি করলেন, যা সবাই মিলে গাইতেন জেল-ওয়ার্ডেনকে উদ্দেশ্য করে― “তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে/তুমি ধন্য ধন্য হে…”। এইসব কারণে, জেল-কর্তৃপক্ষ নজরুলের হাতে পায়ে শেকল দিয়ে আলাদা সেলে রেখে দেয়। ঐ অবস্থাতেও অকুতোভয় কবি গলা ছেড়ে গাইতেন, “এই শিকল পরা ছল/মোদের এই শিকল পরা ছল/এই শিকল পরেই শিকল তোদের/করব রে বিকল…”। এই হচ্ছেন কাজী নজরুল। যিনি শুধু কবিতা-গান লিখেই ক্ষান্ত হননি। কোনওকিছু গ্রাহ্য না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মানবকল্যাণের কাজে। প্রতিবাদী হতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। শুধু ইংরেজ শাসক নয়, দেশের মানুষের একটুও অন্যায় কখনও বরদাস্ত করেননি তিনি। জাতপাতের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। ১৯২৫ সালে যখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অল্প অল্প আঁচ মিলছে, সেইসময় নজরুল লিখলেন, “জাতের নামে বজ্জাতি…”-র মতো গান। যা সে বছরই রেকর্ডস্থ হয়েছিল (আগেই উল্লিখিত)। প্রসঙ্গত, ‘ধূমকেতু’ কয়েকবছর বের করার পর, ১৯২৫-২৬ সালে নজরুল নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করতে থাকেন ‘লাঙল’ ও ‘গণবাণী’ পত্রিকা। ১৯২৬-এ ‘গণবাণী’-র একটি লেখায় তাঁর লেখনী যেভাবে হুংকার দিয়ে উঠল, তা ছিল ভয়ংকর আক্রমণাত্মক। ঐরকম সময়ে দাঁড়িয়ে এরকম একটি লেখার জন্যে নজরুলের প্রাণ পর্যন্ত চলে যেতে পারত।

আগেই বলা হয়েছে, কলকাতায় প্রথম ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ১৯২৬ সালে। ওই বছরের এপ্রিল, মে ও জুলাই মাসে সংঘর্ষ তীব্র আকার নিয়েছিল। কাজী নজরুল সেইসময় নিজের সম্পাদিত ‘গণবাণী’ পত্রিকার ৯ ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় লিখলেন সেই অগ্নিময় লেখা― ‘মন্দির ও মসজিদ’। এক অশান্ত সময়ে, দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে এরকম একটি লেখা যে কতখানি সাহসী ও মানবদরদি মনের পরিচায়ক, তা নিবন্ধটির ছত্রে ছত্রে উদ্ভাসিত। লেখার শুরু থেকেই বিস্ফোরণ― “ ‘মার শালা যবনদের’। ‘মার শালা কাফেরদের’। আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর ‘প্রেস্টিজ’ রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চীৎকার করিতেছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল―দেখিলাম, তখন আর তাহারা আল্লামিঞা বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, ‘বাবা গো, মা গো’।― মাতৃ-পরিত্যক্ত দুইটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মা-কে ডাকে। দেখিলাম, হত আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণদেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির কলঙ্কিত হইয়া রহিল।…” এরকম সংকটে তরুণদের আহ্বান জানিয়ে শেষে নজরুল বলছেন,“…সকল দেশে সকল কালে সকল লাভ লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল― ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা, ঐ দেখ লক্ষ অকাল মৃত্যুর লাশ তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া। তারা প্রতিকার চায়। তোমরা ঐ শকুনির দলের নও, তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর, তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এস এই দুর্দিনে, তাড়াও ঐ গো-ভাগাড়ে পড়া শকুনির দলকে। ―আমি শুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা একসাথে উত্থিত হইতেছে ঊর্ধ্বে স্রষ্টার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিতেছি, সারা আকাশ যেন খুশী হইয়া উঠিতেছে।” সেদিন ছিল পরাধীন দেশ। আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত। তবুও সেদিনের সেই লেখা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও পুরোমাত্রায় প্রাসঙ্গিক।

জেলে নানারকম উৎপীড়ন তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। বিশেষ করে, হুগলি জেলে থাকার সময় নির্যাতন চরমে ওঠে। এখানে কয়েদিদের জঘন্য খাবার দেওয়া হত। এর প্রতিবাদে নজরুলের নেতৃত্বে বন্দিরা অনশন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের “তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে…” গানের অনুসরণে নজরুল মুখে মুখে একটি ব্যঙ্গগান তৈরি করলেন, যা সবাই মিলে গাইতেন জেল-ওয়ার্ডেনকে উদ্দেশ্য করে― “তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে/তুমি ধন্য ধন্য হে…”। এইসব কারণে, জেল-কর্তৃপক্ষ নজরুলের হাতে পায়ে শেকল দিয়ে আলাদা সেলে রেখে দেয়।

‘মন্দির ও মসজিদ’ লেখার জন্যে সেইসময় কাজী নজরুলের প্রাণহানি ঘটাও কিছু আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু তিনি সেইসব কিছুর ধার ধারেননি। মাথা উঁচু করে ঘুরে সবাইকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। ১৯২৮-এর পর, যখন তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়লেন শিল্প-সংস্কৃতির দুনিয়ায়, তখনও তাঁর একইরকম ভূমিকা বজায় ছিল।

রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুলকে ঘিরেই এক বিরাট শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে উঠতে দেখা যায়, যার মধ্যে ছিলেন তখনকার একঝাঁক নবীন প্রতিভাবান গীতিকার, সুরকার, গায়ক-গায়িকারা। এঁদের সৃষ্টিকাজে নজরুলের প্রভাব পড়েছিল পুরোমাত্রায়। সামগ্রিকভাবেই তাঁর আদর্শ প্রবাহিত হয়েছিল তখনকার শিল্পীদের একটা বড় অংশের মধ্যে। সেইসময় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কয়েকজন শিল্পীর ক্ষেত্রে একটি অভিনব ব্যাপার দেখা গিয়েছিল। যেমন- মহম্মদ কাসেম যাঁর আসল নাম, তিনি ভক্তিগীতি গাইবার সময় নাম নিতেন ‘কে.মল্লিক’, আর ইসলামি গান গাইতেন আসল নামে। আবার জন্মসূত্রে হিন্দু ধীরেন দাস, চিত্ত রায়, মিস্ হরিমতী প্রমুখ শিল্পী ইসলামি গান গাইতেন যথাক্রমে ‘গণি মিঞা’, ‘দিলওয়ার হোসেন’ ও ‘আয়েশা খাতুন’ নামে। বিষয়টাকে রেকর্ড বিক্রি সংক্রান্ত বাণিজ্যগত সুবিধার দিক থেকে শুধু দেখলে বোধহয় এইসব শিল্পীদের মুক্তমন ও উদারতাকে খাটো করা হয়। বিশেষ করে সেই যুগে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কাজী নজরুলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাহলে, এক্ষেত্রে একথা ভাবা বোধহয় ভুল হবে না, শিল্পীদের এই উদার মানসিকতা দেখানোর পেছনে নজরুলের মানবিক মনের একটা পরোক্ষ প্রভাব ছিল। কারণ, এঁরা সবাই তাঁদের ‘কাজীদা’-কে সবদিক থেকে আদর্শ মানতেন। তাঁর প্রভাবে ছিলেন প্রভাবান্বিত। শুধু পুরুষশিল্পীদের ক্ষেত্রেই নয়, যা লক্ষ্যণীয়, ১৯৩০ দশকে উঠে আসা রক্ষণশীল হিন্দু ঘরের বেশ কিছু মহিলাশিল্পীও নজরুলকে আপন করে নিয়েছিলেন। কোনওরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব এই ব্যাপারে তাঁদের ছিল না। বিষয়টা সেকালের একজন বিখ্যাত মহিলাশিল্পীর নিরিখে দেখা যেতে পারে।

১৯৩০ দশকে আধুনিক বাংলা গানের জগতে উঠে আসা অন্যতম প্রবাদপ্রতিম কণ্ঠশিল্পী যূথিকা রায়ের সঙ্গে, তাঁর জীবনের শেষ ৭/৮ বছর আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা হয় আমার। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেকালের একজন হিন্দু বাঙালি পরিবারের মেয়ে হয়ে, কাজী নজরুলের সান্নিধ্য নিয়ে কি তাঁর কোনওরকম দ্বিধা ছিল? তিনি বলেছিলেন, “ওসব কখনওই মনে আসেনি। কাজীদাকে মনে হত ভীষণ আপনার জন। সব কথা মনপ্রাণ খুলে তাঁকে বলা যায়। সব সমস্যার যেন আশ্রয় তিনি। শুধু আমি কেন? তখন সাধারণ ঘর থেকে যত মেয়েরা গানের জগতে এসে কাজীদার সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তাঁদের কারোরই এ নিয়ে কোনও অসুবিধে ছিল না। তিনি আমাদের বড় আপন ছিলেন।” প্রসঙ্গত, কাজী নজরুলের দুটি গান, তাঁরই উদ্যোগে, ১৯৩৩ সালে প্রথমবার রেকর্ড করেছিলেন যূথিকা রায়। তখন তাঁর মাত্র ১৩ বছর বয়স। কিন্তু, রেকর্ড-কোম্পানির অনুমোদন না পাওয়ায় সেই রেকর্ডটি বাজারে বেরোতে পারেনি। এর পরের বছর, ১৯৩৪ সালে যখন দুটি আধুনিক বাংলা গান রেকর্ড করলেন যূথিকাদি, তখন বোর্ড আবারও তা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল। আশ্চর্যজনকভাবে তখন রেকর্ড-বিচারের বোর্ডে কোনও সংগীতের মানুষ থাকতেন না― থাকতেন কোম্পানির বড় ডিলাররা। স্বভাবতই তাঁরা বিক্রির নিরিখে রেকর্ডের বিচার করতেন। কাজী নজরুল সেইসময় গ্রামোফোন কোম্পানির ‘রিটেনার’ পদে রয়েছেন। তিনি রুখে দাঁড়িয়ে ডিলারদের বলেছিলেন, যদি যূথিকার রেকর্ডটি তাঁরা বিক্রির জন্যে না নিতে চান, তাহলে কোম্পানি কোনও রেকর্ডই তাঁদের দেবে না। অগত্যা, রেকর্ডটি নিতে তাঁরা বাধ্য হলেন এবং বাজারে ছাড়লেন। যার ফল― গোটা ভারতবর্ষের হিসেবে তিন মাসে ৬০,০০০ কপি বিক্রি হল যূথিকা রায়ের গাওয়া প্রথম প্রকাশিত সেই রেকর্ড। প্রণব রায়ের কথায় ও কমল দাশগুপ্তের সুরে ঐ রেকর্ডে যূথিকা গেয়েছিলেন― “আমি ভোরের যূথিকা” এবং “সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে এসেছি ভুলে…”। আজও এ গান সমানভাবে জনপ্রিয়। ঘটনাটির কথা বলতে গিয়ে যূথিকাদি আমায় বলেছিলেন, “সেদিন কাজীদা ওইভাবে রুখে না দাঁড়ালে আমার হয়তো আর গান গাওয়াই হত না।”

যূথিকা রায়ের কাছেই শুনেছিলাম, তাঁর মা স্নেহলতা দেবীর কথা। বাড়িতে পূজা-পাঠ, নানারকম ব্রত-পার্বণ পালন ইত্যাদি সবই অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে করতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কাজী নজরুলের ছিল দারুণ সম্পর্ক। মাকে নিয়ে বেশ কয়েকবার কাজীসাহেবের বাড়ি গেছেন যূথিকাদি। তাঁদের বাড়িতেও বারকয়েক এসেছেন কবি। গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া কোনও কিছুতেই কোনও বাছবিচার ছিল না। স্নেহলতা দেবীর অনুরোধেই কাজী নজরুল লিখে দিয়েছিলেন দুটি গান― “ওরে নীল যমুনার জল…” এবং “তোমার কালো রূপে যাক না ডুবে…”। সুর বসালেন কমল দাশগুপ্ত। ১৯৩৭ সালে যা রেকর্ডে গাইলেন যূথিকা রায়। বাকিটা ইতিহাস। প্রথম গানটি জনপ্রিয়তার দুনিয়া ছাপিয়ে, একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল অন্য স্তরে। কী সেই ঘটনা?

আমরা জানি, ১৯৪৭ সালের মে মাস থেকে কলকাতায় শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ থামাতে মহাত্মা গান্ধী বেলেঘাটার ‘হায়দর মঞ্জিল’ বাড়িতে এসে বেশ কয়েকদিন অনশন করেছিলেন। সংঘর্ষ থেমেছিল। সেইসময় একদিন গান্ধীজির অনুরোধে বেলেঘাটার সেই বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ভজন শুনিয়েছিলেন যূথিকা রায়। এরপর, অগাস্ট মাসে ধর্মতলায় সব সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বিশাল শান্তি সমাবেশে শান্তির বাণী শোনাতে গিয়ে যূথিকাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান গান্ধীজি। মহাত্মার বক্তব্যের পরে, সভার সমাপ্তি হয় খালি গলায় যূথিকা রায়ের গাওয়া দুটি গান দিয়ে। প্রথমে একটি ভজন ও শেষে “ওরে নীল যমুনার জল…”। যে ঐতিহাসিক সমাবেশে গান্ধীজির কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল শান্তির বাণী, সেই সভা সুরালোকিত হচ্ছে এমন একটি গানে, যার বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ এবং রচয়িতার নাম― কাজী নজরুল ইসলাম। এর চেয়ে সার্থক মিলন-মন্ত্র আর কী হতে পারে? যার পুরোভাগে মানবমিলনের প্রতীক হয়ে প্রতিভাত এক সংগীত-মনীষী!

ছবি সৌজন্য: লেখক, Wikimedia Commons, Negative Space,

তথ্যঋণ :

১) শতকথায় নজরুল― সম্পাদনা : কল্যাণী কাজী(সাহিত্যম)

২) নজরুল শ্রেষ্ঠ সংকলন― সম্পাদনা : কল্যাণী কাজী ও প্রফেসর রফিকুল ইসলাম(সাহিত্যম)

৩) নজরুল স্মৃতি― সম্পাদনা : বিশ্বনাথ দে(সাহিত্যম)

৪) নজরুল বীথিকা― কাজী নজরুল ইসলাম(সাহিত্যম)

৫) নজরুলের ধূমকেতু― সম্পাদনা : সেলিনা বাহার জামান(নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা)

৬) লাঙল ও গণবাণী― সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা(নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা)

৭) শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও : জন্মশতবর্ষে ধীরেন্দ্রনাথ দাস(ধীরেন দাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি)

১) শতকথায় নজরুল― সম্পাদনা : কল্যাণী কাজী(সাহিত্যম)

২) নজরুল শ্রেষ্ঠ সংকলন― সম্পাদনা : কল্যাণী কাজী ও প্রফেসর রফিকুল ইসলাম(সাহিত্যম)

৩) নজরুল স্মৃতি― সম্পাদনা : বিশ্বনাথ দে(সাহিত্যম)

৪) নজরুল বীথিকা― কাজী নজরুল ইসলাম(সাহিত্যম)

৫) নজরুলের ধূমকেতু― সম্পাদনা : সেলিনা বাহার জামান(নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা)

৬) লাঙল ও গণবাণী― সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা(নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা)

৭) শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও : জন্মশতবর্ষে ধীরেন্দ্রনাথ দাস(ধীরেন দাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি)

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

One Response

bado bhalo laglo…ebong bado samoy-upojugi…

bhalo thakben….nomoskaar.