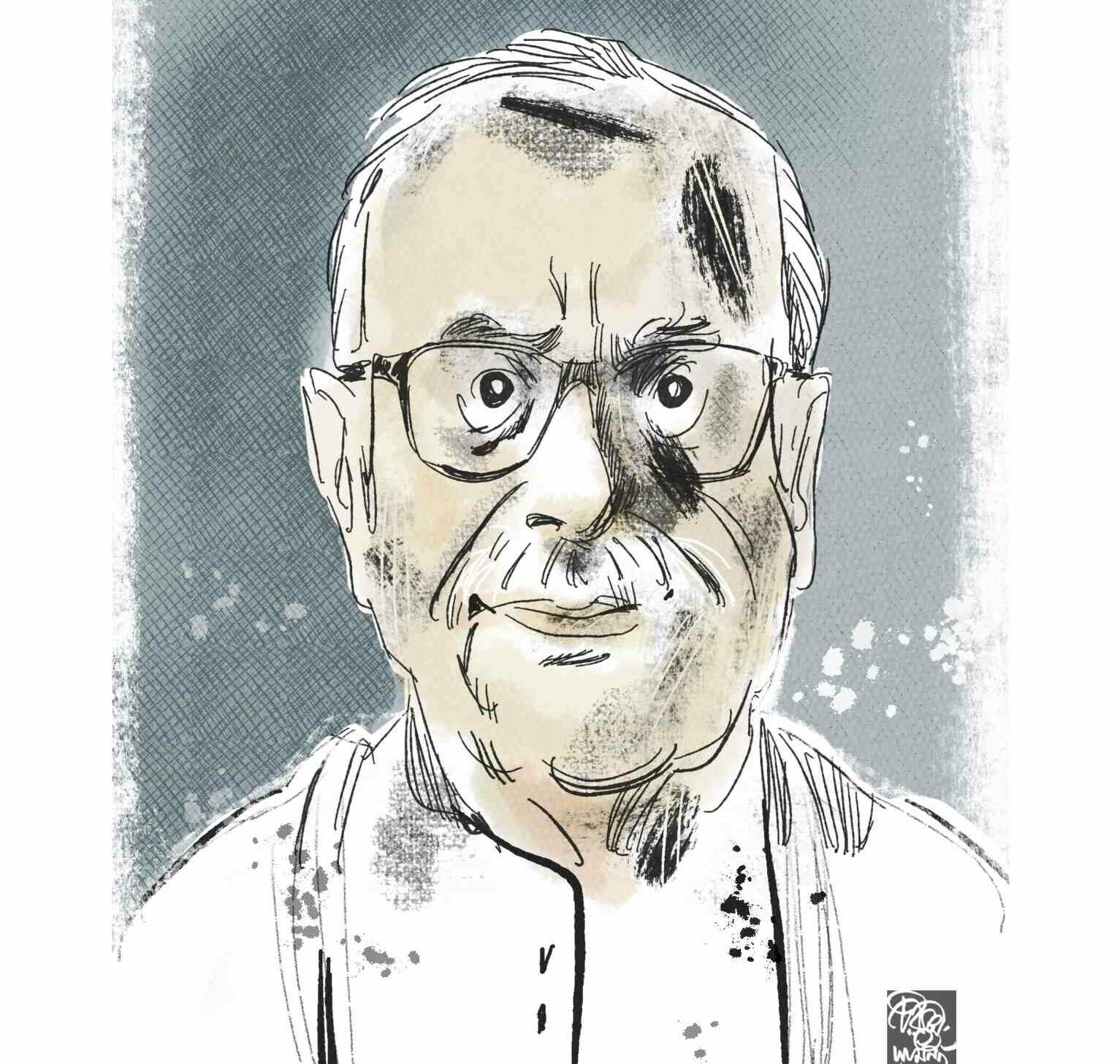

হাসির লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে যাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সব থেকে বেশি তিনি অবশ্যই পরশুরাম। প্রথম গল্পেই তিনি চমকে দিয়েছিলেন পাঠককে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ‘শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড’ গল্পটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এরপর একটার পর একটা গল্প লিখে গেছেন সমান দাপটে। আর এভাবেই পরশুরাম কৌতুক-সাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন।

ছোটগল্পের আঙিনায় তাঁর আবির্ভাব অবশ্য একটু দেরিতে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। এতদিন ধরে গল্প লেখার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিলেন, সাহিত্য সৃষ্টির মানসিক উদ্যোগ চলছিল— এমনটাও বলা যায় না। কারণ সেই অর্থে তাঁর জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন— “জীবনে আমি খুব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি, তাই আমার অভিজ্ঞতাও খুবই কম। কর্মক্ষেত্রে (বেঙ্গল কেমিক্যাল-র অফিসে) যাদের সঙ্গে মিশেছি, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে ব্যবসায়ী আর দোকানদার। লিখতে গেলে অনেক বেশি দেখতে হয়। আমার যা দেখা তা ওই রামায়ণ মহাভারত পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে।”

পরশুরামের এই স্বীকারোক্তির নিরিখে স্মরণ করা যায় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের অনুষঙ্গে, পৌরাণিক আবহে লেখা গল্পগুলির কথা। এ ধরনের প্রথম লেখা গল্প ‘জাবালি’। তাছাড়া ‘হনুমানের স্বপ্ন’, ‘প্রেমচক্র’, ‘দশকরণের বাণপ্রস্থ’, ‘তৃতীয়দ্যূতসভা’, ‘পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী’, ‘বাল্যখিল্যগণের উৎপত্তি’, ‘কর্দম মেখলা’ ইত্যাদি গল্পগুলি পৌরাণিক আবহে লেখা। কিন্তু শুধু আবহটাই পুরাণের। কখনও পুরাণ থেকে দুয়েকটি প্রসঙ্গ বা চরিত্রের নামগুলিই গ্রহণ করেছেন পরশুরাম। কাহিনি ও বিন্যাস তাঁর নিজস্ব। নিজের মতো পুরাণের ব্যাখ্যা করেননি, নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন পুরাণের।

আর সেই পুরাণ-ই পরশুরামের গল্প। তা পরশুরামের নিজস্ব পুরাণ। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ খুঁজলে তাকে পাওয়া যাবে না। এই গল্পগুলি লেখার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে তাঁর রামায়ণ, মহাভারত চর্চার ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এই পুরাণাশ্রিত গল্প ছাড়াও আরও অনেক গল্প আছে, তার পরিমাণই বেশি। পরশুরামের জনপ্রিয় ও উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি প্রথম দুটি গল্প সংকলন ‘গড্ডলিকা’ ও ‘কজ্জলী’-র অন্তর্গত। উক্ত দু’টি গ্রন্থে মাত্র একটি পুরাণাশ্রিত গল্প ‘জাবালি’ সংকলিত হয়েছে।

পরশুরাম বেঙ্গল কেমিক্যাল অফিসের কথা বলেছেন। কিন্তু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গার উল্লেখ করেননি, যেখান থেকে তাঁর অধিকাংশ গল্পের রসদ সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর লেখক জীবনের মূলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা, তাঁর পৈতৃক বাসভবনের আড্ডা। বিভিন্ন পেশা ও মানসিকতার বহু মানুষের নিবিড় সাহচর্য এখানেই পেয়েছিলেন লেখক। এই একটি আড্ডাই রাজশেখরকে পরশুরাম করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পরশুরামের গল্পের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য মজলিশি আড্ডার ঢঙ, যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন ‘উৎকেন্দ্র সমিতি’ থেকে।

এই আড্ডা তাঁর বহু গল্পে হুবহু উঠে এসেছে। আড্ডার মানুষরাই নামান্তরে গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে; কখনও বা উঠে এসেছে স্বনামে, স্বমহিমায়। যেমন কেদার চাটুজ্যে। পরশুরামের গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় চরিত্র কেদার চাটুজ্যে। বৈঠকি আষাঢ়ে আড্ডার মেজাজে তিনি অসম্ভব কিছু অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনিয়েছেন পাঠকদের।

‘দক্ষিণরায়’ গল্পে কেদার চাটুজ্যে এমনই এক মজার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানার সান্ধ্য আড্ডায় রীতিমতো সাবধানে তাঁর এই গূঢ় অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন। বকুলাল দত্ত মারা গেছেন কাউনসিলে ঢুকতে পারেননি বলে— এমনটাই সবাই জানে। কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়, তিনি বেঁচে আছেন। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গেলে দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু চেনা দুষ্কর।

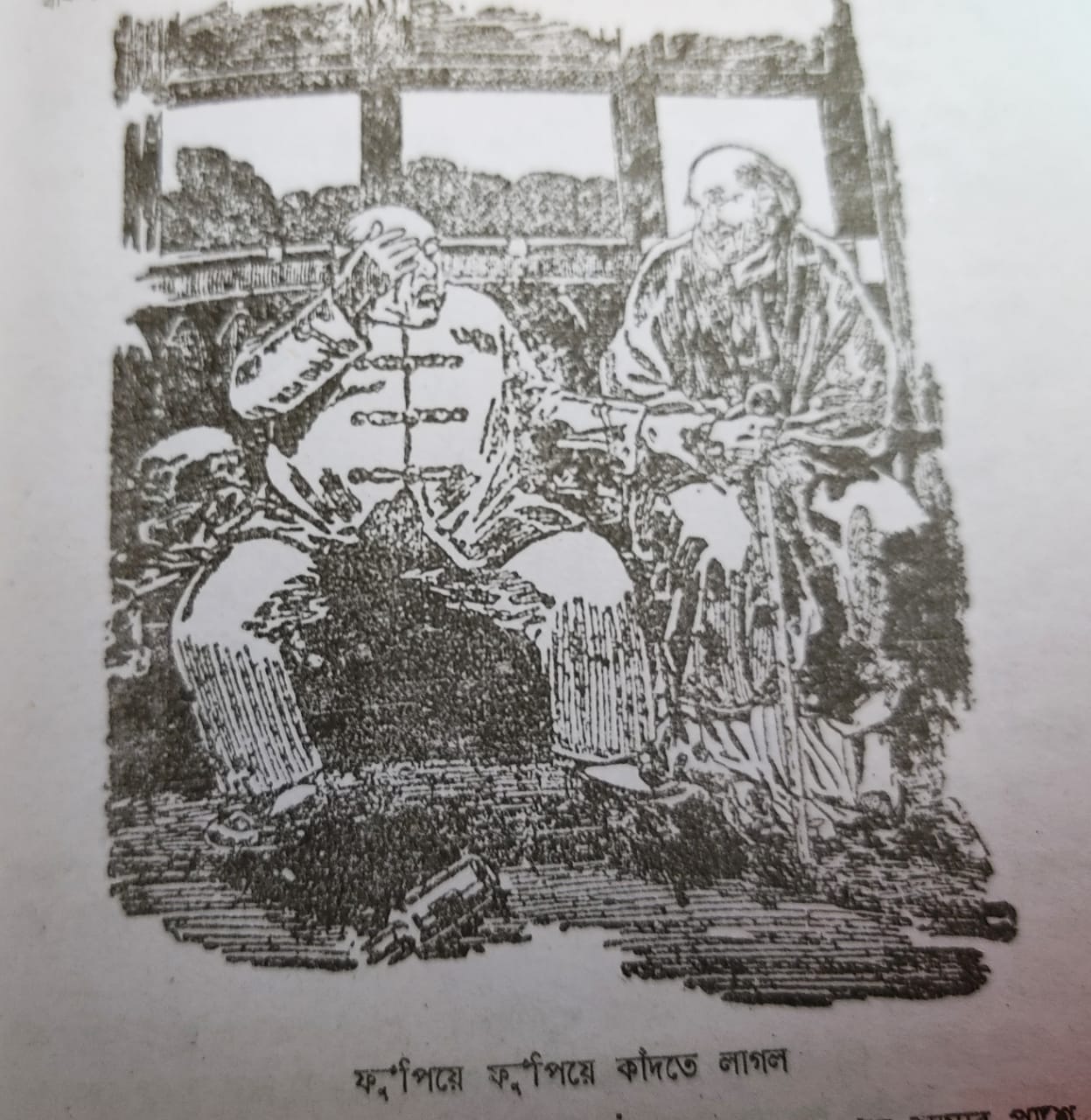

‘বকুবাবু যেদিন পঞ্চান্ন বৎসরে পড়লেন’ সেদিন বঙ্গমাতা তাঁকে নির্দেশ দিলেন দেশের কাজ করবার। পরামর্শ দিলেন কাউনসিলে ঢুকে পড়ার। কলকাতায় সুবিধে করতে না পেরে বকুবাবু সাউথ-সুন্দরবন-কনস্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়ালেন। ভোটে জেতার জন্য বাবা দক্ষিণরায়ের শরণ নিলেন। বাবা খুশি হয়ে তাঁকে জাতে তুলে নিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণবেশি বাবা দক্ষিণরায় নিজরূপ ধরে…

“তাঁর ল্যাজটি চট্ ক’রে বকুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন। বাবা বললেন— যাও বৎস, এখন চ’রে খাও গে।… পরদিন সকালে ক-জন চাষা দেখতে পেলে একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকছে। চ্যাংদোলা ক’রে নিয়ে গেল ডেপুটিবাবুর বাড়ি। তিনি বললেন— এমন বাঘ তো দেখিনি, গাধার মতো রং। আহা, শেয়ালে কামড়েছে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিই। একটু চাঙ্গা হোক, তারপর আলিপুরে নিয়ে যেও, বকশিশ মিলবে।”

‘বড় অলৌকিক, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়’— এমন একটা ঘটনা বলার পর চাটুজ্যেবাবু নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলেন— “বকুবাবু এখন আলিপুরেই আছেন। আর দেখা সাক্ষাৎ করিনে,— ভদ্রলোককে মিথ্যে লজ্জা দেওয়া।” এরকম আর একটি কৌতুককর ঘটনা তিনি শুনিয়েছেন ‘লম্বকর্ণ’ গল্পে। তাঁর শোনা গল্প নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাটি বরং তাঁর ভাষায় শুনি—

“আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটে। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হ’ল ইয়া লাশ, ইয়া শিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়িতে ভোজ— লুচি পাঁঠার কালিয়া, এই সব। আঁচাবার সময় দেখি, ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্ছে। বললুম— দেখছ কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় কর— কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর কর, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না। গরিবের কথা বাসী হলে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ-খোঁজ কোথা গেল। এক বচ্ছর পরে মশায় সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওয়া গেল। শিং নেই বললেই হয়, দাড়ি প্রায় খসে গেছে। মুখ একেবারে হাঁড়ি; বর্ণ হয়েছে যেন কাঁচা হলুদ, আর তার ওপর দেখা দিয়েছে মশায়— আঁজি আঁজি ডোরা ডোরা। ডাকা হ’ল— ভুটে, ভুটে! ভুটে বললে— হালুম। লোকজন দূর থেকে নমস্কার ক’রে ফিরে এল।”

আসলে বাঘ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটা ধারণা আছে। তিনি বলেন—

“সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। বাঘ ব’লে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই। ও একটা অবস্থার ফের, আরসোলা হ’তে যেমন কাঁচপোকা। আজই তোমরা ডারউইন শিখেছ— আমাদের ওসব ছেলেবেলা থেকেই জানা আছে।”

কেদার চাটুজ্যে অবশ্য শুধু বাঘের গল্পই করেন না, মোলায়েম প্রেমের গল্পও করতে পারেন। ‘স্বয়ংবরা’-য় তিনি এরকমই একটা গল্প বলেছেন। অবশ্য ঠিক গল্প বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকারোক্তি— “গল্প আমি বলি না। যা বলি, সমস্ত নিছক সত্য কথা।” কেদার চাটুজ্যে বারবার এসেছেন, আর পাঠকদের নানান মজার সব অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন। অনেক সময়েই তা সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাঁর ব্যবহৃত সংলাপও উদ্ভট মনে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কখনওই তা বেমানান মনে হয়নি। চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। পাঠকের কাছে কৌতুককর মনে হয়েছে।

আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈঠকি আড্ডার আবহে পাঠকও নিজের অজান্তে ঢুকে পড়েছেন। কেদার চাটুজ্যের সঙ্গে এক হুঁকোতে তামাক খেয়েছেন। অসম্ভব উদ্ভট আষাঢ়ে গল্প বেশ মানিয়ে যায় উদ্দেশ্যহীন আড্ডায়। তাই লেখক তাঁর অধিকাংশ গল্পেই মজলিশি আড্ডার প্যাটার্নটি পুরোমাত্রায় বজায় রেখেছেন। এই আড্ডা বাঙালির নিজস্ব। তার জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই পরশুরামের গল্প বাঙালিকে চিনিয়ে দেয়। মধ্যবিত্ত বাঙালির বিশেষ সময়কালকে চিনিয়ে দেয়। যে সময়কালে বাঙালিদের আড্ডা দেওয়ার মেজাজ ও সময় ছিল। এক রকম মানসিক দায়ও ছিল বলা যায়।

পরশুরামের গল্পে কিছু স্থায়ী চরিত্র আছে যারা বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। আর এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে মানুষের আচার-আচরণের অসংগতি, হাস্যকর কিছু দুর্বলতাকে তুলে ধরেছেন। আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের অসংলগ্নতাকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নির্বিকারভাবে। কোনও মন্তব্য করেননি। কখনও কোনও গল্পে পরশুরাম নীতিকথা বলেননি। অন্তত স্পষ্ট করে তো নয়ই। নিজে অন্তরালে থেকে চরিত্রগুলিকে পাঠকদের দরবারে হাজির করেছেন তাদের সবরকম চারিত্রিক খুঁটিনাটি-সহ।

তারা নিজেদের মতো করে কথা বলেছে, হেঁটেছে, কাজকর্ম করেছে। তারা লেখকের হাতের পুতুল নয় বলেই তাদের দুর্বলতাগুলিও ঢাকা পড়েনি। তাই তারা এতটা আকর্ষণীয়, সম্পূর্ণ এবং ত্রুটিহীন। শুধু মনুষ্য চরিত্র নয়, ভূতপ্রেত থেকে শুরু করে মনুষ্যেতর ছাগল হনুমান বাঘ ইত্যাদি চরিত্ররাও লাগামছাড়া— স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ। তাদেরও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে। বোধবুদ্ধি আছে। মান-অপমান আছে। সর্বোপরি আছে একটা সতেজ মন।

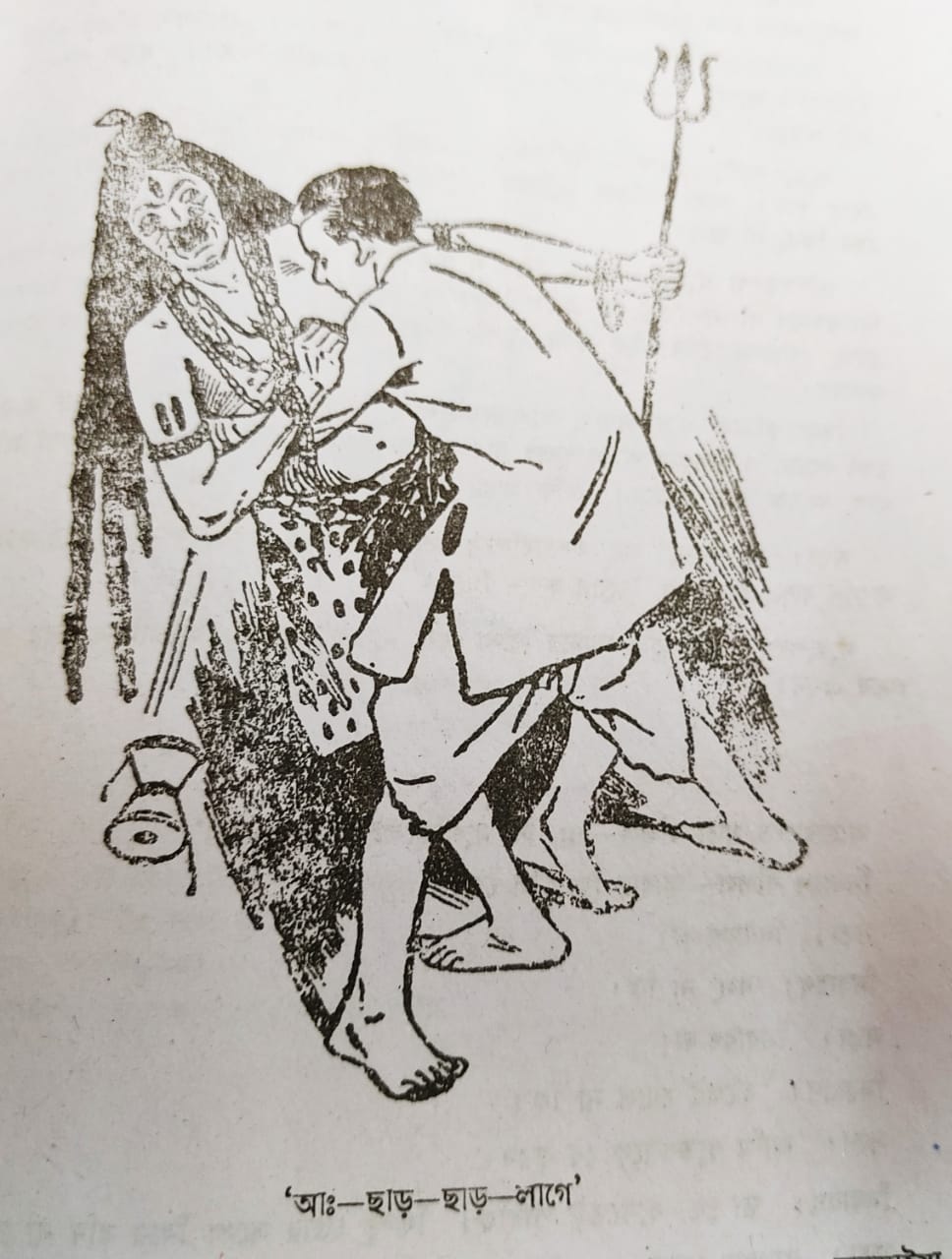

মনুষ্যেতর চরিত্রকে নিয়ে লেখা গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ‘লম্বকর্ণ’। কাহিনির বিন্যাস ও রচনাভঙ্গি গল্পটিকে আশ্চর্য হাস্যোজ্জ্বলতায় মণ্ডিত করেছে। প্রায় একই কাহিনি পরম্পরায় লেখা ‘গুরুবিদায়’ গল্পটি। খল্বিদং স্বামীকে তাড়ানোর কোনও উপায় যখন কেউ খুঁজে পাচ্ছে না তখন লম্বকর্ণই তার প্রচণ্ড গুঁতোয় স্বামীজিকে পালাতে বাধ্য করে।

খল্বিদং স্বামীর মতো ভণ্ড স্বামীজির ভিড় দেখা গেছে পরশুরামের গল্পে। আর পরশুরামের লেখায় কিছুমাত্র যদি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ থাকে তা প্রধানত এই ঠগ-বাবাদের প্রতিই। তাঁর লেখায় ব্যক্তিগত বিদ্রুপ নেই। আদিরস নেই। কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত নেই। রাজনীতি ধর্মগোষ্ঠীর বিচ্যুতি দূর করবার জন্য অনেক সময় তিনি ব্যঙ্গের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু সেই ব্যঙ্গের ঝাঁঝও তীব্র নয়। প্রথম গল্প ‘শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড’-এর শ্যামানন্দ স্বামী পরশুরাম সৃষ্ট প্রথম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাঁর সকল ভণ্ডামি ধর্মীয় চালিয়াতি খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে এ গল্পে। এই গল্পের আর একটি ভণ্ড ঠগ চরিত্র শ্যামানন্দের দোসর ভেজাল ব্যবসায়ী বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া।

এই চরিত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্ভবত বিরিঞ্চিবাবা। বাংলা সাহিত্যে এরকম ভণ্ড সাধুবাবা খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বাবার বয়সের কোনও গাছপাথর নেই। মনু-পরাশর-তুলসিদাস সকলকেই তিনি দেখেছেন। এমনকি ঝগড়া-হাসি-ঠাট্টাও করেছেন। সূর্যবিজ্ঞান তাঁর মুঠোর মধ্যে।

প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে আরও অনেক সাধুবাবার কথা। যেমন— মিরচাইবাবা। “তিনি কেবল লঙ্কা খেয়ে থাকেন,— ভাত নয়, রুটি নয়, ছাতু নয়,— শুধু লঙ্কা। লক্ষ লক্ষ লোক ওষুধ নিতে আসছে, একটি করে লঙ্কা মন্ত্রপূত ক’রে দিচ্ছেন, তাই খেয়ে সব ভালো হয়ে যাচ্ছে।” করাতবাবা। “তিনি খান স্রেফ করাতের গুঁড়ো।” তড়িতানন্দঠাকুর ইত্যাদি বাবাদের নাম এবং খাদ্যাভ্যাস যথেষ্ট হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। চরিত্রগুলি পাঠক মননে সহজে গেঁথে যায়। প্রথম গল্প সংকলন ‘গড্ডলিকা’ (১৩৩২) প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় একটি আলোচনায় লিখেছিলেন— “বইখানি চরিত্র-চিত্রশালা। তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি। এমন-কি, যে পাঁঠাটা কন্সর্টওয়ালার ঢাকের চামড়া ও তাহার দশ টাকার নোটগুলোকে চিবাইয়া খাইয়াছে, সেটাকে আমারই টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া আমার কবিতার খাতাখানি চিবাইতে দেখিয়াছি বলিয়া যেন স্পষ্ট মনে পড়তেছে।”

পরশুরামের গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মেদহীনতা। প্রয়োজনের বেশি একটি কথাও বলেননি। রচনাভঙ্গিতে কৌতুকের আমেজ থাকলেও বুনোট বেশ টাইট। ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাস অনেক সময়ই স্বাভাবিক যুক্তি মেনে চলেনি; কিন্তু প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা আঁটোসাটো ফ্রেমে মোড়া। এই ফ্রেমটাই পরশুরামের গল্প। লেখক পরশুরাম ও মানুষ রাজশেখর বসু, কারওর মধ্যে মুহূর্তের জন্যও প্রগলভতা ছিল না, চাপল্য ছিল না। ব্যক্তিজীবনের প্রবল ব্যক্তিত্ব-গাম্ভীর্য পরশুরামের লেখার মধ্যেও সমানভাবে আছে। তাই তিনি নিজে না হেসে পাঠকদের হাসাতে পেরেছেন।

মানুষের সহজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনকে নিয়ে মজা করতে পেরেছেন। এমনকি নিজেকে নিয়ে মজা করতেও কুণ্ঠিত হননি। রসায়নিককে নিয়ে ব্যঙ্গ করা আসলে তো নিজেকেই ব্যঙ্গ করা। নিজের পেশা ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গ করার ক্ষমতা একজন সৎ ও সাহসী মানুষের পক্ষেই সম্ভব। রসায়নিকের বুদ্ধির উদ্ভট প্রয়োগের মাধ্যমে গল্পে হাস্য-ঘন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

পরশুরামের গল্পের চরিত্রদের নামকরণও অনেক সময় কৌতুককর হয়েছে। যেমন, চুকন্দর সিং, পেলব রায়, লালিমা পাল (পুং), গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া ইত্যাদি নামগুলি বেশ হাস্যকর। রূপ-চেহারার বর্ণনা ও উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন লেখক। যেমন—

(ক) নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মতো। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস। (ভুশণ্ডীর মাঠে)

(খ) …গৌরবর্ণ মুণ্ডিত মুখ, সুপুষ্ট গালের আড়াল হইতে দুইটি উজ্জ্বল চোখ উঁকি মারিতেছে। দু-পয়সা দামের শিঙাড়ার মতো সুবৃহৎ নাক, মৃদু হাস্যমণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট, তার নীচে খাঁজে খাঁজে চিবুকের স্তর নামিয়াছে। (বিরিঞ্চিবাবা)

(গ) …মুখখানি চীনে করমচা, ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা, মারবেলে কোঁদা আজানুলম্বিত দুই বাহু। চোস্ত ঘাড়-ছাঁটা, কেবল কানের কাছে শণের মতন দুগাছি চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পরনে একটি দেড়হাতী গামছা— কাঠ ফাঠ জানি নে বাবা। স্পষ্ট দেখলুম বাঁদিপোতার গামছা খাটো ক’রে পরা, তার নীচে নেমে এসেছে গোলাপী কলাগাছের মতন দুই পা, মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলুম না। দেহযষ্টি কথাটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েছি, এখন স্বচক্ষে দেখলুম, —হ্যাঁ, যষ্টি বটে, মাথা থেকে বুক-কোমর অবধি একদম চাঁচাছোলা, কোথাও একটু উঁচুনীচু টক্কর নেই। সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতেব নয়, একবারে জলন্ত হাউই-এর কাঠি…ফিক করে হাসলেন। পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটিকতক কাঁচাভুট্টার দানা দেখা গেল। (স্বয়ংবরা)

চরিত্রগুলির সংলাপে বাংলার সঙ্গে অন্যান্য ভাষা মিশিয়ে উদ্ভট হাস্যকর এক ভাষা তৈরি করেছেন লেখক। গণ্ডেরির বাংলা-হিন্দি মিশ্রভাষার সংলাপ দেখেছি। ‘কচিসংসদে’ ব্রজেনের স্ত্রীর ভাষায় বারবার ইংরেজি ‘হোয়াট’ শব্দ এসে কৌতুককর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আরও মজার ‘উলট-পুরাণ’ এর উড়িয়া সার্জেন্টদের সংলাপ— “এ সাহেবঅ, ওপাকে যিবঅ তো ডণ্ডা খিবঅ।” উচ্ছ্বাসহীন বাস্তবধর্মী অসাধারণ সব সংলাপ রচনা করেছেন তিনি।

পরশুরামের গল্পের বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহার হাস্যরসকে বর্ণময় করে তুলেছে। গল্পের বিন্যাসে মাঝে মাঝে কৌতুককর কবিতা এনেছেন গল্পের পাশাপাশি পরশুরাম বেশ কিছু কবিতাও লিখেছিলেন। সেগুলিও বেশ মজার। ‘জামাইবাবু ও বৌমা’ নামের দীর্ঘ কাহিনি-কাব্যটির প্রথমেই কবি নির্দেশ দিয়েছেন—“ন্যাকা ন্যাকা সুরে পড়িতে হইবে।” এরকম সাবলীল কথাবার্তার মধ্যে অতর্কিতে হাস্যোদ্দীপক মন্তব্য ছুঁড়েছেন পরশুরাম, তা গল্প ও কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই।

শেষদিকে কিছু স্যাটায়ারধর্মী লেখা লিখলেও পরশুরামের অধিকাংশ গল্পে আছে বিশুদ্ধ হাস্যরস। বোধ-রুচি ও বৈদগ্ধে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী পরশুরাম। রসরাজ। রাজাধিরাজ। আজও বাঙালির মুখে মুখে তাঁর গল্পের বহু চরিত্রের নাম, সংলাপ। আজও সমান জনপ্রিয় তিনি। এখনো সরস গল্প পড়তে হলে পরশুরামকেই একবাক্যে স্মরণ করি আমরা।

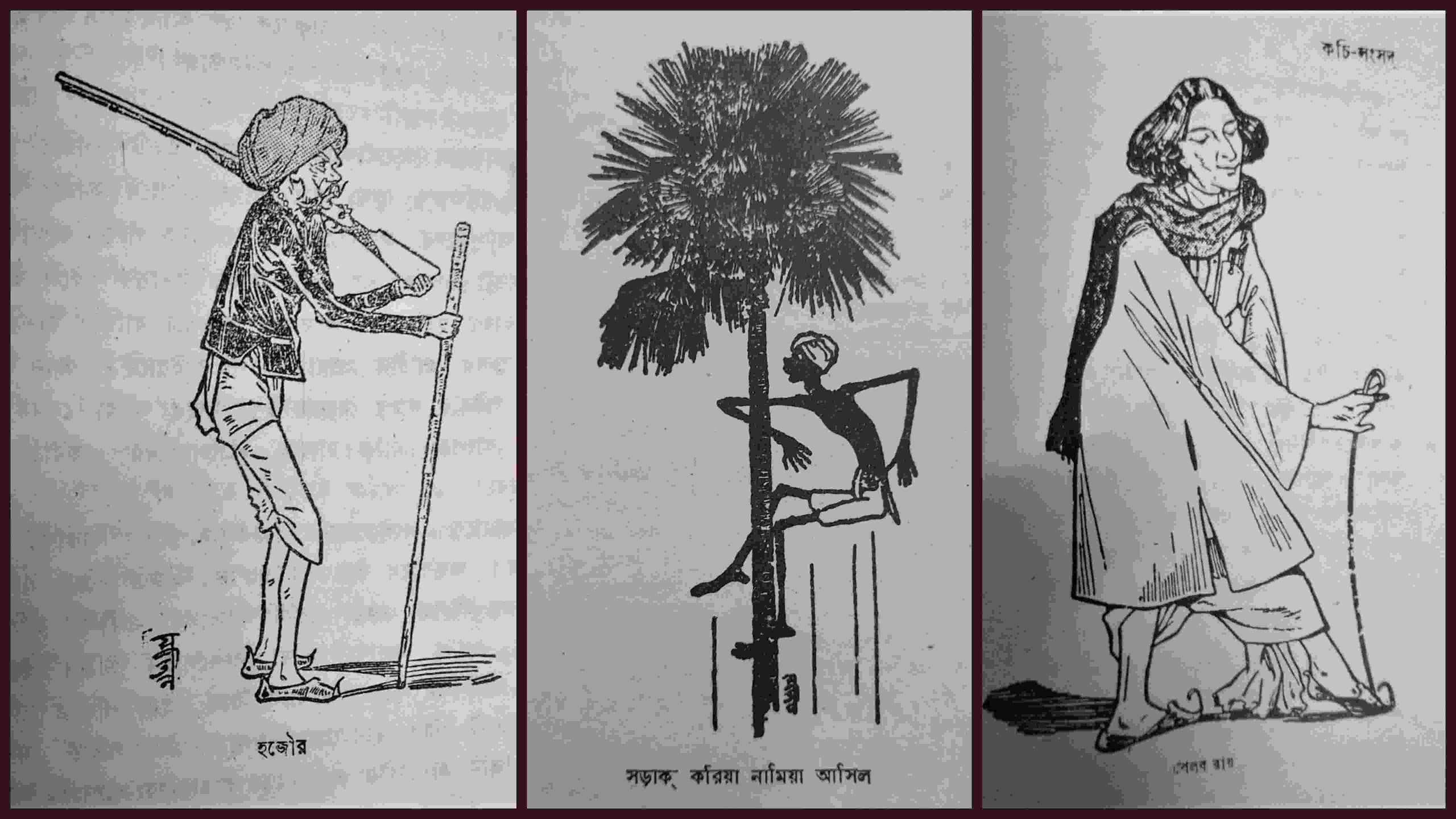

*লেখার ভিতরের ছবিগুলি যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা স্কেচ। রেখা ও লেখার সমন্বয়ে পূর্ণতা পেয়েছে পরশুরামের গল্পের চরিত্রগুলি। পরশুরাম রচনাবলি থেকে সংগৃহীত।

বিশ্বজিৎ পাণ্ডার জন্ম ১৯৭৪-এ। পেশা অধ্যাপনা। পূর্ব বর্ধমানের আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়ে পড়ান। মূলত আলোচক ও প্রাবন্ধিক। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য নিয়ে চর্চায় বিশেষ পারদর্শী। এযাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থ : যৌনতা ও বাংলা সাহিত্যের পালাবদল, বাংলা লিটল ম্যাগাজিন, স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম মানস, সাহিত্য সাধক উৎপল দত্ত, পথের পাঁচালির আঁকেবাঁকে, আরণ্যকের আলোছায়া। এছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে শতাধিক প্রবন্ধ ও আলোচনা।