১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখ নিউ ইয়র্কের বন্দরে এসে ভিড়ল আর এম এস ম্যাজেস্টিক নামে একটি জাহাজ। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নিউইয়র্কে সেদিন পা রাখলেন এক দল অভিনেতা অভিনেত্রী সঙ্গে কিছু নাট্যকর্মী। তাদের উদ্দেশ্য, আমেরিকার দর্শকদের সামনে তাদের কয়েকটি নাট্য প্রযোজনা উপস্থাপনা করবেন। এর পরের দেড় বছর ধরে নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, পিটসবার্গ, ক্লিভল্যান্ড, শিকাগো, ডেট্রয়েট প্রভৃতি আমেরিকার নানান শহরে নাটক দেখিয়ে ১৯২৪ এর মধ্যভাগে দলটি দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাদের অজান্তেই তাঁরা আমেরিকার থিয়েটারে ঘটিয়ে গেলেন এক অভূতপূর্ব বিপ্লব। এই চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী নাট্য দলটির নাম, মস্কো আর্ট থিয়েটার যার প্রাণপুরুষ কন্সতান্তিন স্তানিসলাভস্কি।

এতদিন আমেরিকান থিয়েটার বলতে যা বোঝাত, তা ছিল মূলত ব্রডওয়ের তারকা খচিত বাণিজ্যিক বিপণন। জন ব্যারিমোর, ক্যাথেরিন কর্নেল, হেলেন হেস এর মত ‘স্টার’-রাই নাটকের মূল চরিত্রগুলিতে অভিনয় করতেন। ছোটখাট চরিত্রগুলি কাজ চলা গোছের হলেই প্রযোজক পরিচালক খুশি। তবে অন্য ধারার থিয়েটার যে একবারেই ছিল না তা নয়। তবে তা হাতে গোনা কয়েকটি প্রচেষ্টা মাত্র। নেবারহুড প্লেহাউজ, ওয়াশিংটন স্কয়ার প্লেয়ারস (যা পরে থিয়েটার গিল্ড নামে পরিচিত), প্রভিন্সটাউন প্লেহাউজ কিম্বা সিভিক রেপারটারি থিয়েটারের মত কিছু কোম্পানি ব্রডওয়ের চলতি ধারার বিপরীতে চলার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু ১৯২৩ এর জানুয়ারি মাসে নিউইয়র্ক শহরে মস্কো আর্ট থিয়েটার যখন তাদের নাটক, জার ফিওদর, দ্য লোয়ার ডেপ্তস, চেরি অরচার্ড ইত্যাদি মঞ্চস্থ করলেন, আমেরিকান দর্শক স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন এমন এক থিয়েটার যা তাঁরা আগে কখনও দেখেন নি। একজন অভিনেতা যে এমন সততার সঙ্গে তাদের চরিত্রের আবেগ, গভীরতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ফুটিয়ে তুলতে পারেন তা তাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। আর এই ক্ষমতা কেবল একজন দুজনের নয়, মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রত্যেকটি সদস্যই সেই অপূর্ব শৈলীর দক্ষ শিল্পী। শহরের পর শহরের দর্শক এবং সমালোচক স্তানিস্লাভস্কির মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। আর সেই সঙ্গে অভিনেতা, নির্দেশক, প্রযোজক মহলে উত্তেজিত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল স্তানিস্লাভস্কির অভিনয় পদ্ধতি, বা ‘সিস্টেম’। কী সেই জাদু কাঠি, যা দিয়ে স্তানিস্লাভস্কির অভিনেতারা যে কোনও চরিত্রকে এমন জীবন্ত করে তুলতে পারেন?

এই ঘটনার বছর খানেক আগে, ১৯২২ সালে, রিচারড বলেস্লাভস্কি নামে মস্কো আর্ট থিয়েটারের এক অভিনেতা এবং স্তানিস্লাভস্কির ছাত্র, আমেরিকায় অভিবাসন নিয়ে আসেন। স্তানিস্লাভস্কির ‘সিস্টেমের’ প্রতি থিয়েটার প্রেমীদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখে রীতিমত সারা ফেলে দিলেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই বুঝলেন, সুধু প্রবন্ধ লিখলেই চলবে না। মস্কো আর্ট থিয়েটারের আরেক সদস্যা, মারিয়া উস্পেন্সকায়াকে সঙ্গে নিয়ে নিউ ইয়র্কের ১৩৯ ম্যাকডুগাল স্ট্রিটে চালু করলেন তার অভিনয় শিক্ষার স্কুল – আমেরিকান ল্যাব থিয়েটার। স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য আমেরিকান অভিনেতাকে স্তানিস্লাভস্কির সিস্টেমে তালিম দেওয়া।

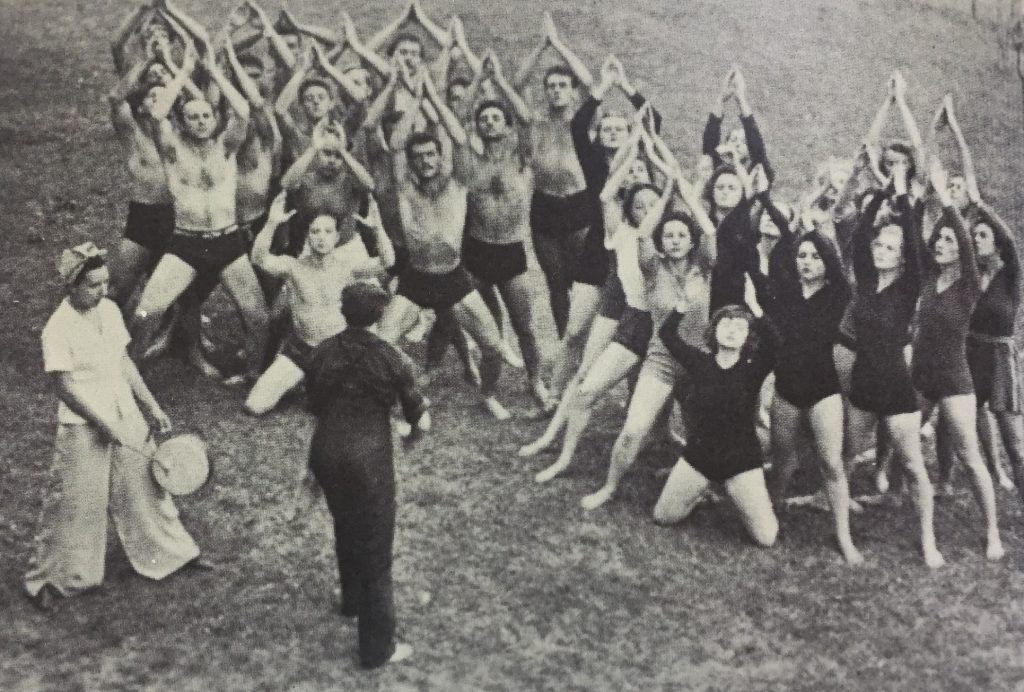

কী শেখান হত এই আমেরিকান ল্যাব থিয়েটারে? মনে রাখতে হবে, স্তানিস্লাভস্কি তার পদ্ধতির ক্রমাগত বিবর্তন ঘটিয়ে গেছেন। ফলে, বলেস্লাভস্কির শিক্ষা আটকে ছিল ১৯২০ সালের আগের স্তানিস্লাভস্কির সিস্টেমে। তাছাড়া স্তানিস্লাভস্কির চেয়ে বলেস্লাভস্কির উপর ভাক্তানগভের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। বলেস্লাভস্কি মূলত সিস্টেমের নানান দিক নিয়ে ছাত্রদের বক্তৃতা করতেন, আর উস্পেন্সকায়া তাদের দিয়ে ব্যবহারিক অনুশীলন করাতেন। পরবর্তী কালে, পরিণত ছাত্রদের বলেস্লাভস্কি নাট্য পরিচালনার নানান দিক নিয়ে শিক্ষা দিতেন। সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বর, মঞ্চ ব্যবহার, চলন, ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করাতেন। অর্থাৎ একজন সম্পূর্ণ অভিনেতা তৈরি করাই ছিল ল্যাব থিয়েটারের উদ্দেশ্য।

মনঃসংযোগ এবং মাংসপেশির শৈথিল্যের প্রতি বিশেষ নজর দিতেন উস্পেন্সকায়া। তিনি ছাত্রদের নানান পরীক্ষার মধ্যে ফেলতেন। এক নির্দেশিত কাল্পনিক পরিস্থিতি মেনে নিয়ে ইম্প্রোভাইজেশানের মাধ্যমে ছাত্রদের তাৎক্ষনিক সমাধান বার করতে বলা হত। নির্দেশিত পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, সেই সঙ্গে তাদের অনুভূতি এবং আবেগের স্মৃতি মন্থন করে চরিত্রকে রূপ দিতে বলা হত। সিস্টেমের পরিভাষায় যাকে বলা হয় সেন্স মেমরি এবং ইমোশন মেমরি। মনস্তত্ত্ববিদ রিবোট সাহেব তার ‘সাইকোলজি অফ ইমোশান্স’ বইয়ে এফেক্টিভ মেমরির কথা বলেছিলেন, যার অন্য নাম ইমোশান মেমরি বা আবেগ স্মৃতি। একজন অভিনেতা যে তার ব্যক্তিগত আবেগের স্মৃতি আহরণ করে তার চরিত্রে ব্যবহার করতে পারেন, এই বই স্তানিস্লাভস্কিকে সেই সূত্র ধরিয়ে দেন। বলেস্লাভস্কি এবং উস্পেন্সকায়া, দুজনেই ইমোশান মেমরিকে মনে করতেন অভিনেতার অন্যতম জাদুকাঠি যা দিয়ে সে মঞ্চের উপর অসাধারণ কিছু মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে।

উস্পেন্সকায়ার তার ছাত্রদের পশু পাখিদের নকল করতে উৎসাহিত করতেন। ছাত্রদের নির্দেশ দিতেন তাঁরা যেন একটি পশুকে বেছে, তাঁকে খুব মনযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। পশুটি কীভাবে হাঁটে, কীভাবে বিশ্রাম নেয়, কীভাবে খাবার খায়, যখন চলে তখন তার শরীরের ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখে, প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে এবং অনুশীলন করতে বলতেন। তারপর ক্লাসে এসে সেই পশুর অনুকরণ করে দেখাতে নির্দেশ দিতেন। উস্পেন্সকায়া মনে করতেন, এতে শুধু যে অভিনেতার পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং মনঃসংযোগ বৃদ্ধি পায় তা নয়, অভিনেতা তার দেহকে মঞ্চে নানান ভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা ও বোধ লাভ করে।

বলেস্লাভস্কি ছাত্রদের তার গুরু ভাক্তানগভের একটি বিশেষ অবদান সম্পর্কে সচেতন করেন। ভাক্তানগভ স্তানিস্লাভস্কির ‘ম্যাজিক ইফ’ বা ‘জাদু যদি’ তত্ত্বের একটি পরিবর্তিত রূপ দিয়েছিলেন। স্তানিস্লাভস্কির “জাদু যদি”র মূল তত্ত্ব অভিনেতাকে বলে, সে যেন নিজেকে প্রশ্ন করে, “আমি যদি এই চরিত্রটি হতাম, কিংবা আমি যদি এই পরিস্থিতিতে পড়তাম, তাহলে আমি কীরকম ব্যবহার করতাম?” ভাক্তানগভ এই তত্ত্বকে পাল্টে বললেন, “প্রশ্ন কর, এই পরিস্থিতিতে এই চরিত্রের মতো ব্যবহার করতে আমার কি অনুপ্রেরণার প্রয়োজন? তোমার অভিজ্ঞতার ঝুলি হাতড়ে এমন একটা কিছু খুঁজে বার কর, যা তোমাকে ওই পরিস্থিতিতে ওই চরিত্রের আবেগ প্রকাশ করতে সাহায্য করবে।” খুঁজে পাওয়া বস্তু বা ভাবনাটি তার ব্যক্তিগত কোন স্মৃতি হতে পারে, কোন একটি স্মারক হতে পারে, কোনও গন্ধ, শব্দ, গল্প, ছবি, চিহ্ন বা অন্য কিছু যা তার অনুপ্রেরণা হতে পারে। নাটকের পরিস্থিতি যদি অভিনেতাকে তার অভিপ্রেত আবেগ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য না করে, ভাক্তানগভ বলেন, সে নাটকের বাইরে থেকেও তার অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করতে পারে। আর এইখানেই আফেক্টিভ মেমরি বা ইমোশান মেমরিকে সক্রিয় ভাবে কাজে লাগাতে পারেন একজন অভিনেতা। অভিনেতা কী ব্যবহার করছেন, কোথা থেকে ব্যবহার করছেন, নাটকের মধ্যে থেকে না নাটকের বাইরে থেকে, সেটা তার নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। দর্শক, নির্দেশক বা সহ-অভিনেতা কারও তা জানার প্রয়োজন নেই। এমনটা মনে হতে পারে, আমি যদি নাটকের বাইরের কোন বস্তু বা স্মৃতিকে আমার চরিত্রের আবেগ ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করি, সেটা কি ঠকানো নয়? এর মধ্যে কি সততার অভাব রয়েছে? সেই স্মৃতি আহরণ কালে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও অভিনেতা কি নাটক থেকে বেরিয়ে যান না? এই প্রশ্নগুলি পরবর্তী কালে অনেক অভিনেতাকেই বিচলিত করেছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমরা পরে যাব।

আমেরিকান ল্যাব থিয়েটারের এক অন্যতম ছাত্র, লি স্ট্রাসবার্গ। ১৯০১ সালে পূর্ব ইয়োরোপ থেকে মাত্র সাত বছর বয়েসে আমেরিকায় আসেন স্ট্রাসবার্গ এবং থিয়েটারের প্রেমে পড়ে যান। আমেরিকান ল্যাব থিয়েটার এবং সিস্টেম শিক্ষার কথা যখন জানতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে নাম লেখালেন ভর্তির খাতায়। তবে দু বছরের পাঠক্রম শেষ না করে, প্রথম বছরের শেষেই বেরিয়ে এলেন তিনি। সেই সময়ে আমেরিকার কিছু নব্য তরুণ থিয়েটারের এক নতুন ভাষার খোঁজে অস্থির হয়ে শহর তোলপাড় করছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হ্যারল্ড ক্লুরম্যান। মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনা এবং অভিনয়ে মশগুল ক্লুরম্যান যেখানেই সুযোগ পাচ্ছেন তার গরম গরম বক্তৃতার মাধ্যমে এক নতুন আমেরিকান থিয়েটার সৃষ্টির উদ্দ্যেশে অভিনেতাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করছেন। ক্লুরম্যান তৎকালীন আমেরিকান থিয়েটারের তীব্র সমালোচনা করে বলতেন, “এখনকার অভিনেতারা সব ভাড়াটে গুণ্ডার মত। তাদের কোনও মতাদর্শ নেই। যে পয়সা দেবে তার হয়েই কাজ করবে। ফলে তাদের অভিনয়ের মধ্যে দলগত ঐক্যের কোন প্রকাশ নেই। আমাদের উচিৎ এমন এক থিয়েটার সৃষ্টি করা যা আমাদের আজকের সমাজের সমস্যার কথা বলবে। আমাদের সমাজ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারিনা। আমাদের থিয়েটারের এক বিশেষ মতাদর্শ থাকবে, থাকবে এক মহৎ উদ্দেশ্য। আর আমরা, নাট্য শিল্পীরা, সেই আদর্শকে ভিত্তি করে সেই উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাব। আর তার জন্য আমাদের চাই এক নতুন অভিনয়ের ভাষা। সেই ভাষা আসবে স্তানিস্লাভস্কির সিস্টেম থেকে।”

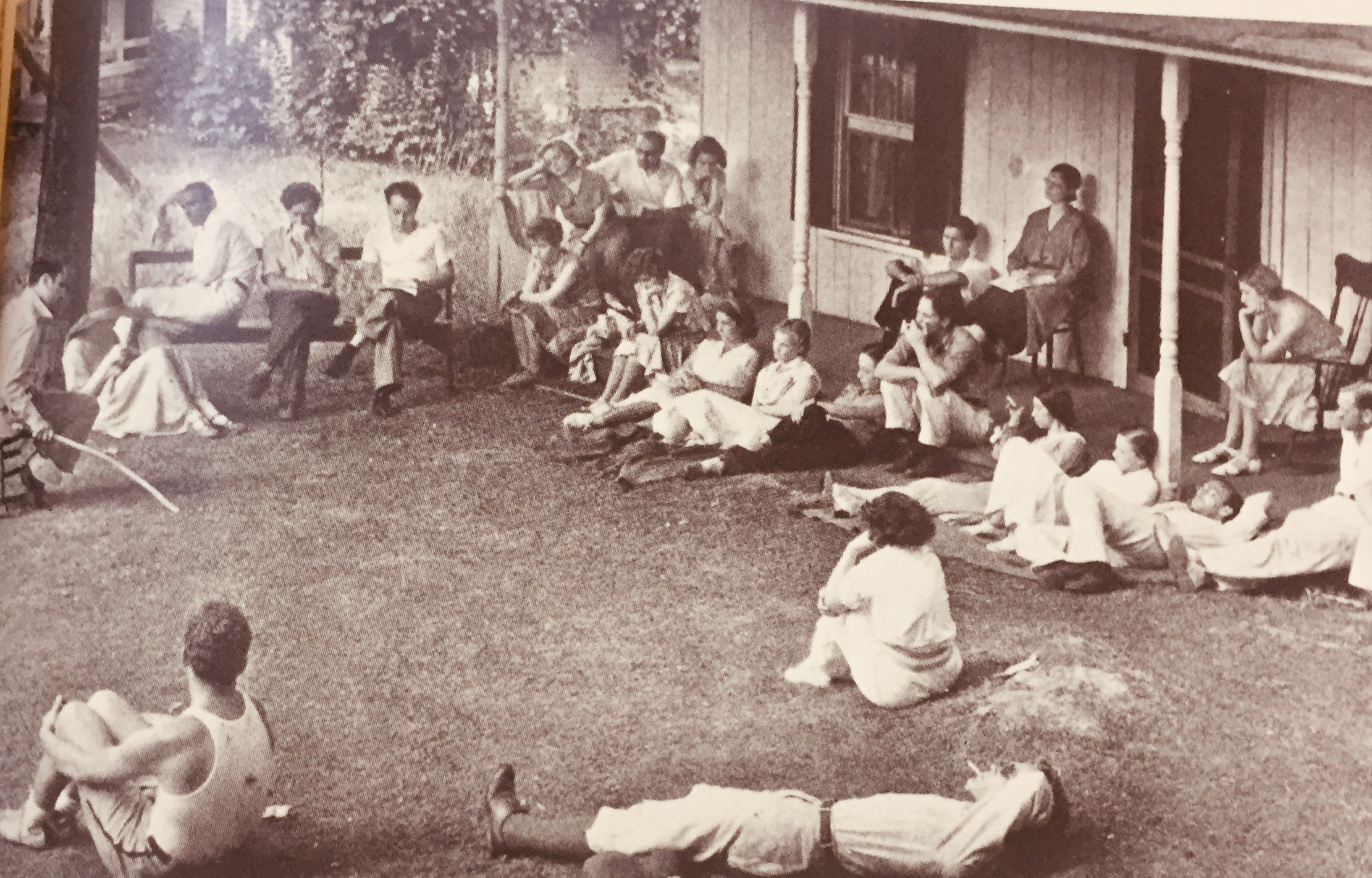

ক্লুরম্যান সঙ্গে পেলেন আরও দুই সমমনস্ক বন্ধু – শেরিল ক্রফর্ড এবং লি স্ট্রাসবার্গ। সেই সঙ্গে দলে পেয়ে গেলেন আরও ২৭ জন অভিনেতা অভিনেত্রী। তাদের মধ্যে রয়েছেন স্টেলা এডলার, স্যানফোরড মাইজনার, ক্লিফোরড ওডেটস, মরিস কারনভস্কি প্রমুখ। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা এই মানুষদের একটাই উদ্দেশ্য, নতুন এক থিয়েটারের জন্ম দেওয়া। এঁদের নিয়ে ১৯৩০ সালে স্থাপিত হল দ্য গ্রুপ থিয়েটার। প্রথম প্রযোজনা ঠিক হল, পল গ্রিনের নাটক “দ্য হাউজ অফ কনেলি”। মহড়া শুরু হল ড্যানবেরি কানেক্টিকাটের একটি খামার ঘরে। নির্দেশনার ভার পড়ল স্ট্রাসবার্গের উপর।

নাটক পরিচালনা করতে গিয়ে স্ট্রাসবার্গ বুঝলেন, অভিনেতাদের শিক্ষার ভারটাও তাঁকে নিতে হবে। আমেরিকান ল্যাব থিয়েটারে বলেস্লাভস্কির কাছে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাকে সম্বল করে, তার সঙ্গে স্তানিস্লাভস্কির সিস্টেম এবং তার ব্যক্তিগত পড়াশোনার অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে যে অভিনয় পদ্ধতি স্ট্রাসবার্গ দাঁড় করালেন, তার নাম “মেথড” বা “মেথড এক্টিং”।

স্ট্রাসবার্গ তার পদ্ধতি বা “মেথড” এর প্রধান শৈলী হিসেবে জোর দিলেন আমাদের পূর্ব আলোচিত এফেক্টিভ মেমরির উপর। অভিনেতাদের বলা হল নাট্য মুহূর্তের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের ব্যক্তিগত কোন স্মৃতি আহরণ করে মঞ্চে তার চরিত্রের মাধ্যমে সেই আবেগ প্রকাশ করতে। এছাড়া সেন্স মেমরি বা অনুভূতির স্মৃতি, ইম্প্রোভাইজেশান ইত্যাদির অনুশীলনও মেথড এক্টিং চর্চার অন্যতম অঙ্গ।

‘মেথড’ ব্যবহৃত প্রথম প্রযোজনা ‘দ্য হাউজ অফ কনেলি’ যখন নিউ ইয়র্ক শহরে ১৯৩১ সালের সেপটেম্বর মাসে প্রথম মঞ্চস্থ হল, অভিভূত দর্শকদের দাবীতে ষোল বার অভিনেতাদের কারটেন কল নিতে হয়েছিল। একজন সমালোচক লিখলেন, “স্টান্সলাভস্কির মস্কো আর্ট থিয়েটারের পর এমন ত্রুটিহীন পরিছন্ন ও পবিত্র থিয়েটার আমি দেখেছি বলে মনে পরে না।” ক্লুরম্যান, স্ট্রাসবার্গ, শেরিল, এডলার, ওডেটস এবং মাইজনারের দলগত প্রচেষ্টায় আমেরিকার মাটিতে জন্ম নিল এক নতুন থিয়েটার।

কিন্তু থিয়েটারের দল মানেই বহুমুনির বহু মত, এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ অন্তর্দন্দ। বিতর্কের প্রধান বিষয় মেথড, বিশেষ করে এফেক্টিভ মেমরির ব্যবহার। কিছু অভিনেতা অভিযোগ করলেন যে অভিনয়কালীন এই স্মৃতি মন্থন রীতিমত অসুবিধের সৃষ্টি করছে। যেমন একজন অভিনেতা বললেন, তিনি যখন তার সহ অভিনেতার সংলাপের জন্য অপেক্ষা করেন তখন সেই অভিনেতা হয়ত তার স্মৃতি হাতড়াতে ব্যাস্ত এবং স্বাভাবিক কারণেই নাট্য মুহূর্ত থেকে সে বহুদূরে। রবার্ট লুইস, স্যানফোরড মাইজনার, স্টেলা এডলার সকলেই বললেন স্ট্রাসবার্গের এই এফেক্টিভ মেমরি আহরণের পদ্ধতি তাদের অভিনয়ের ক্ষতি করছে। এই পদ্ধতি তাদের চরিত্রগুলিকে এক অতি বাস্তব রূপ দিচ্ছে যা সব নাটকের ক্ষেত্রে কাম্য নয় – বিশেষ করে এমন নাটক যেখানে সংলাপ বাস্তবের থেকে উঁচু তারে বাঁধা এবং অতিনাটকীয়, যেমন শেক্সপিয়ারের নাটক। কেউ অভিযোগ করলেন তাদের স্মৃতির ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে গেছে। মঞ্চে চরিত্রায়নের জন্য তাঁরা আর নতুন কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না। অভিনেতাদের এই অসন্তোষের প্রেক্ষিতে স্টারসবার্গের একটাই উত্তর – আরও চর্চার প্রয়োজন। চর্চা কর, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে – কল্পনা বিস্তৃত হবে। স্ট্রাসবার্গ আরও বেশি করে ইম্প্রোভাইজেশান করাতে লাগলেন। কিন্তু অসন্তোষ কমল না। আর ১৯৩৪ সালের ৩রা জুলাই মেথড নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠল।

সেবছর স্টেলা এডলার ও হ্যারোল্ড ক্লুরমান সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন রাশিয়ান থিয়েটার ভাল করে দেখা। সেখানে গিয়ে শুনলেন অসুস্থ স্তানিস্লাভস্কি তখন প্যারিসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। দুজনেই প্যারিস ছুটলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর, স্তানিস্লাভস্কি যখন একটু সুস্থ বোধ করছেন, স্টেলা এডলার তার সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, তাঁরা গ্রুপে স্তানিস্লাভস্কির প্রবর্তিত সিস্টেম ব্যবহার করছেন কিন্তু আফেক্টিভ মেমরির প্রয়োগ তাঁকে খুব অস্বস্তিতে ফেলেছে। সব শুনে স্টানিস্লাভস্কি বললেন, এফেক্টিভ মেমরির ব্যবহার তিনি বহুদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছেন। উনি দেখেছেন এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে অনেক অভিনেতা তাদের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছেন না, হিস্টিরিয়ার শিকার হচ্ছেন। তাই এফেক্টিভ মেমরির ব্যবহার ত্যাগ করে উনি অভিনেতাদের বলেন তাঁরা যেন সততার সঙ্গে, তাদের কাল্পনিক পরিস্থিতিতে বাস করে, তাদের চরিত্র নির্দিষ্ট কাজটি করেন। তাহলেই অভিনেতা তার চরিত্রের অভীপ্সিত আবেগ প্রকাশ করতে পারবেন। স্টানিস্লাভস্কি স্টেলাকে তার সঙ্গে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, আর স্টেলা খুশি মনে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ছয় সপ্তাহ ধরে স্তানিস্লাভস্কির সঙ্গে কাজ করে যখন স্টেলা এডলার আমেরিকায় ফিরলেন, তার প্রথম কাজ হল গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে তার এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ভাগ করা। গ্রুপের সদস্যদের ডেকে তিনি বোঝালেন, স্তানিস্লাভস্কির মতে আফেক্টিভ মেমরি ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নেই। স্টেলার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে গ্রুপের সদস্যরা যেন নতুন দিশা পেলেন, যদিও সেই বক্তৃতায় স্ট্রাসবার্গ অত্যন্ত সচেতন ভাবেই অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, গ্রুপ ক্রমশ তার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। স্টেলার পদ্ধতির সঙ্গে একমত না হলেও, স্ট্রাসবার্গ কিন্তু তখনই গ্রুপ ছাড়লেন না। কিন্তু অভিনয় শিক্ষার ভার চলে গেল স্টেলা এডলারের হাতে।

স্টেলার অভিনয় পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রুপ আবার সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করল। ক্লিফোরড ওডেটস হয়ে উঠলেন গ্রুপের প্রধান নাটককার। নির্দেশনায় নামলেন ক্লূরম্যান, এলিয়া কাজান প্রমুখ। ১৯৩৬ সালের মধ্যে গ্রুপ হয়ে উঠল আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানিত এবং প্রশংসিত থিয়েটার কোম্পানি। বারটোল্ট ব্রেখটের সঙ্গীত পরিচালক কুর্ট ওয়াইল গ্রুপে যোগ দিলেন মিউজিকাল থিয়েটারের প্রশিক্ষক হিসেবে। ফলে এক সময়ে গ্রুপে স্তানিস্লাভস্কি এবং ব্রেখট, দুই ঘরানার শৈলী একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সে ইতিহাস আজ নয়। পরবর্তী কালে কোন এক সময়ে গ্রুপের কথা আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাবে। আজ এখানেই সমাপ্তি।

সুদীপ্ত ভৌমিক একজন প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা। ওঁর নাটক অভিবাসী জীবনের নানা দ্বন্দ ও সংগ্রামের কথা বলে। সুদীপ্তর নাট্যদল একতা (ECTA) উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিমবঙ্গের নাট্যপ্রেমীদের কাছে এক পরিচিত নাম। ভাষানগর পুরস্কার, নিউ জার্সি পেরি এওয়ার্ড নমিনেশন, সিএবি ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস এওয়ার্ড ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত সুদীপ্ত ড্রামাটিস্ট গিল্ড অফ আমেরিকার পূর্ণ সদস্য। ওঁর পডকাস্ট স্টোরিজ অফ মহাভারত অ্যাপল আইটিউনস-এ শ্রেষ্ঠ পডকাস্টের স্বীকৃতি পেয়েছে।

One Response

Very informative writing. Brought the Theater Stalwarts to life. I was always fascinated by Stanislavsky, mostly because he staged Chekhov’s plays that no one else could stage. Thank you Sudipta Bhowmik for this illuminating write up.

Faruque Azam