১৯২৬ সালের কথা। পঁচিশে বৈশাখে জন্মদিন উদযাপন শেষে ইতালি যাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। মে মাসের শেষে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে কবি চললেন মুসোলিনির আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রোম বন্দরে অবতরণের পর রাজকীয় অভ্যর্থনা জুটল তাঁদের। সেখানে মানবতার প্রচারক প্রাচ্যের ঋষিতুল্য কবির মুখের ভাষা-সমস্যাকে কাজে লাগিয়ে স্বৈরাচারী মুসোলিনি ও তাঁর সাগরেদরা সুকৌশলে ও পূর্বপরিকল্পিতভাবে মুসোলিনির জয়গান প্রচার করতে শুরু করল। এই কৌশলের মুখোশ অবশেষে রবীন্দ্রনাথের কাছে খসে পড়ল।

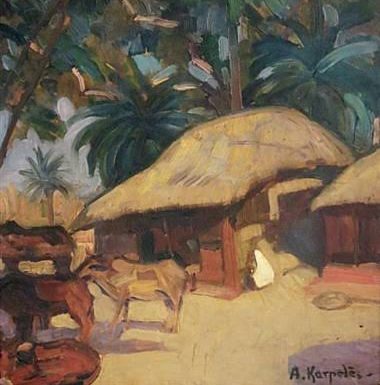

রোমে থাকাকালীন একতরফা ফ্যাশিস্ট সরকারের প্রশংসা না-শুনে গোপনে নানা সূত্রে ফ্যাশিস্টদের অত্যাচার প্রসঙ্গে সেখানকার বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে কবি সতর্ক হয়ে যান। সেখানেই একদিন সকালে, গ্র্যান্ড হোটেলে ফরাসি শিল্পরসিক আঁদ্রে কার্পেলে তাঁর সুইডিশ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এবং ইতালি ভ্রমণকালে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানান।

আঁদ্রে ও তাঁর স্বামী বলেন, একদিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। পথে অজস্র লাল পপি ফুল ফুটে আছে দেখে আঁদ্রে একটি ফুল তুলে তাঁর সুইডিশ স্বামীর জামায় লাগিয়ে দেন। কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর আঁদ্রে দেখেন দু-তিনজন পুলিশ তাঁদের দিকে ধেয়ে আসছে। হঠাৎ তারা রুঢ়ভাবে ‘এটা কেন পরেছ’ বলে দ্বিধাহীনভাবে হ্যাঁচকা টান মেরে ফুলটা টান দিয়ে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এতে আঁদ্রে ও তাঁর স্বামী হতভম্ব হয়ে যান। পুলিশরা এই আচরণের জন্য কোনওরকম যুক্তি দেখানো বা ক্ষমা চাওয়া কিছুই করেনি। আঁদ্রের কাছ থেকে এই ঘটনা শুনে রবীন্দ্রনাথ এরপর মুসোলিনি সম্পর্কে কোনও কথা বলার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যান। যদিও এর আগে কবি ইতালীয় দার্শনিক বেনেডিক্টো ক্রোচের সঙ্গে কথা বলেই ইতালির ফ্যাশিস্ট শাসনের স্বরূপটি দেখতে পেয়েছিলেন।

এই আঁদ্রে কার্পেলে-ই এর বছর দুই আগে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন কবির কাছে। যদিও তাঁর বাবার ব্যবসার প্রয়োজনে ১৯১৪ সালে প্রথম কলকাতা শহরে আসেন। এদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও.সি.গাঙ্গুলি এই প্রসঙ্গে ‘ভারতের শিল্প ও আমার কথা‘ বইতে লিখেছিলেন,

‘ফরাসি দেশের দুজন বিদুষী মহিলার ভারত আগমন উপলক্ষ্যে আমাদের প্রাচ্যকলার ভারতীয় পরিষদের কর্মধারার প্রবাহ অতি সত্বর ইউরোপের বুকে ছড়িয়ে পড়ল।‘

এরা হলেন আঁদ্রে এবং তাঁর বোন সুজ়ান। দুই বোনই আধুনিক শিল্প পদ্ধতির অনুরাগী ছিলেন এবং ভারতীয় শিল্পীদের নানা বিষয়ে সাহায্যও করেছিলেন। এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায় আঁদ্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুন্দর একখানি পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন।

বিশিষ্ট ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সিলভাঁ লেভি, যাকে বিশ্বভারতীতে প্রথম বিদেশী অধ্যাপক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসেন ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে, তাঁর ছাত্রী ছিলেন কার্পেলে বোনেরা, বিশেষ করে বোন সুজান। রথীন্দ্রনাথও ‘পিতৃস্মৃতি‘তে এই দুই বোনের কথা উল্লেখ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যখন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এঁরা আসতেন, সেইসময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের পরিচয় হয়। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের পর তাঁর সাহিত্যের ব্যাপারে আঁদ্রে খুবই উৎসাহিত বোধ করেন। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের চারটি বই ফরাসিতে অনুবাদ করেছিলেন, এর মধ্যে দু’টি ইংরেজি থেকে এবং দু’টি বাংলা থেকে। ইংরেজি থেকে যে দু’টি করেছিলেন তা হল ‘ফায়ারফ্লাইস’ এবং ‘চিত্রা’। ‘লিপিকা’ ও ‘ছেলেবেলা’ করেছিলেন বাংলা থেকে।

রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ পুত্র এবং পুত্রবধূসহ প্যারিসে গেলে আঁদ্রে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। রথীন্দ্রনাথের ভাষায়,

‘বড়ো বোন আঁদ্রে ছবি এঁকে প্যারিসের সমঝদার মহলে ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছেন। বাবার প্রতি এঁদের শ্রদ্ধাভক্তির তুলনা হয় না। ফ্রান্সে আমরা যতদিন ছিলাম এঁরা সবসময় আমাদের কাছাকাছি ছিলেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আঁদ্রের সখ্য ছিল নিবিড়। আমরণ আঁদ্রের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল।’

এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক সম্পর্ক গভীর হতে থাকলে ১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে আঁদ্রে কলাভবনের শিক্ষিকা হিসেবে শান্তিনিকেতনে আসেন। কলাভবনের ছাত্রদের তিনি বিভিন্ন রকম অলংকরণের মাধ্যমে বই বাঁধানোর কাজ, ফ্লাইং শাটল, তাঁতের কাজ ইত্যাদি শিখিয়েছিলেন। এছাড়া কাঠের কারিগর, মাটির কারিগর, গালার কারিগরদের নিয়ে আধুনিক সময়োপযোগী করে ভারতের পুরনো নানা হারিয়ে যাওয়া শিল্পের পুনরুদ্ধারও করেন। প্রতিমাদেবীর সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশের নারীদের উন্নতিকল্পে একটি শিল্পাগারও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কলাভবনের ‘বিচিত্রা কারুসঙ্গ’ তাঁর প্রচেষ্টাতেই স্থাপিত হয়েছিল।

১৯২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সাধারণ অধিবেশনে রোমা রোলাঁকে নিয়ে এক আলোচনাসভায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, পিয়ার্সন-সহ আঁদ্রেও অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এমনকী সেইসময়ে ‘শান্তিনিকেতন’ এবং ‘বিশ্বভারতী নিউজ’ পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। প্রতিমা দেবী এবং রথীন্দ্রনাথের পালিত কন্যা নন্দিনীর যে ডাকনাম ‘পুপে’ সেটি আঁদ্রেরই দেওয়া। পুপে (Poupee) নামটির ফরাসি ভাষায় অর্থ হল ‘পুতুল’।

দেশে ফিরে আঁদ্রে এক সুইডিশকে বিয়ে করেন যাঁর নাম ডাল হগম্যান। বিয়ের পর তাঁর আর ভারতে আসা হয়নি। যদিও রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিশ্বভারতীতে ফিরে এসে কাজের ভার নিতে। ১৯২৪ সালে ২৬ জানুয়ারিতে কবি আঁদ্রেকে একটি চিঠিতে লেখেন,

‘এইরকম হঠাৎ করে তোমাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার স্বামীকে ক্ষমা করে দিলাম– কিন্তু আশা করি তুমি বুঝতে পারবে আমার এই ক্ষমা করার মধ্যে কতখানি ঔদার্য প্রকাশ পাচ্চে…. তোমার কুটিরটি এখনো শূন্য পড়ে আছে। আমি তার কাছাকাছিই থাকি আজকাল— এই বাংলো একসময় পিয়ার্সনের ছিল।’

এর পর ১৯২৫ সালের শেষ দিকে আবার ইউরোপ যাবার কথা উঠলে, কবি তাঁকে চিঠিতে লেখেন,

‘ভাবতে ভালো লাগছে যে শীতের শেষে, হয়তো মার্চের কোনো সময়ে, গিয়ে পৌঁছব তোমাদের পাড়ার কাছাকাছি।… রোমা রোলাঁ আমার জন্য একটি স্বাস্থ্য নিবাসের ব্যবস্থা করেছেন। সম্ভবত সুইজারল্যান্ডে। সেখানে আমাকে ভালো একজন চিকিৎসকের হাতে কিছুদিন রাখতে চান তিনি… আশা করি সে সময়ে তুমিও তোমার দায়িত্ব তাঁর উপরে চাপিয়ে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে না।’

শান্তিনিকেতন থেকে আঁদ্রে যখন বিদায় নেন, সেদিনের বিদায় সম্বর্ধনার জন্য কবি একটি নতুন গান রচনা করেছিলেন। গানটি হল: “ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।” অনুষ্ঠানে গানটি গাওয়াও হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে স্মরণ করেছেন। একবার চিঠিতে লিখেছিলেন,

‘আমাদের বার্ষিক উৎসব সদ্য শেষ হয়েছে। আমি ভাবছি বসে তোমার কথা– তুমি যখন আশ্রমের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলে তখনকার স্মৃতি অনবরত বেদনায় বিদ্ধ করছে আমাকে।’

এই চিঠির জবাবে আঁদ্রে কবিকে লিখেছিলেন,

‘আমি যখন ওখানে ছিলাম সেই সময়টা আমার কাছে মহামূল্য; কিন্তু গুরুদেব, না— আমি কোনো কিছুই উৎসর্গ করিনি… কিছুই দিইনি আমি, আমি কেবলি নিয়েছি। আপনার কাছ থেকে নিয়েছি, আপনার নিকটজনদের কাছ থেকে নিয়েছি, আপনার দেশ থেকে নিয়েছি।’

এরপরও ১৯৩০, ১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ আঁদ্রেকে স্মরণ করে চিঠি পাঠান। ‘শ্যামলী’ মাটির বাড়িটি তৈরি হলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

‘আমি শুধু ভাবচি, তুমি কবে আসবে আমার এই মাটির প্রাসাদে। এ প্রতীক্ষা করে আছে তোমার জন্য, তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে ওঠার জন্য।’ যদিও কবির সে আশা আর পূরণ হয়নি।

*ছবিঋণ: লেখক

*তথ্যঋণ:

১) কবির সঙ্গে য়ুরোপ : নির্মলকুমারী মহলানবিশ

২) পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩) ভারতের শিল্প ও আমার কথা : অর্ধেন্দুশেখর গঙ্গোপাধ্যায়

৪) আনন্দবাজার পত্রিকা: রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ: প্রথম খণ্ড

৫) রবিজীবনী ৮ম ও ৯ম খণ্ড : প্রশান্তকুমার পাল

৭) জোড়াসাঁকোর ধারে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮) আধুনিক শিল্পশিক্ষা : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

৯) রবিতীর্থে বিদেশী : প্রবীরকুমার দেবনাথ

১০) সিলেক্টেড লেটার্স অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর

১১) রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশিরা : সমীর সেনগুপ্ত

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।

One Response

অসাধারণ!! কবি এবং ফরাসি শিল্পী আঁদ্রের মধ্যে যে মধুর সখ্যতা, শান্তিনিকেতনকে ও গ্রাম বাংলার রূপ মাধুর্যের ছটা শিল্পী আঁদ্রের তুলিতে অনবদ্য ভাবে মেলে ধরার যে নিদর্শন পায় লেখকের লেখায় আর বর্ণনায়, তা অবর্ণনীয়।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই লেখকের উদ্দেশ্যে।