মানুষের ঘর বসতের মধ্যে কত অঙ্ক প্রতিদিন গড়ে ওঠে তার হিসাব রাখে কে! এত হিসেব নিকেশ রাখতে গেলে জীবন চলে না। অথচ হিসেব তো এক রকম করে থেকেই যায় নিরন্তর দিনচর্যায়। যখন খুব ছোট ছিলাম, অঙ্কের ক্লাসে যোগে ভুল করতে করতে কতদিন যে বিষাদে তলিয়ে গেছি! অথচ বয়েস বাড়তে বাড়তে টের পেয়েছি অঙ্ক আসলে অনেক রকম। বিশেষত যে রান্নাঘর লেখাপড়া না শেখা জেনানা মহলেরর হাতে এত এত দিন ধরে উত্তাপে আর উষ্ণতায় প্রাণ পেয়েছে, সে তো হিসেব আর অঙ্ক দিয়েই মোড়া! এসব ভাবতে ভাবতে একেকদিন তাই রান্নাঘরের জানলার পাশটিতে বসে বসে ভেবেছি কতই না মেয়েজন্ম রান্নাঘরে আজন্ম কাটিয়ে দিল। তাঁদের বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস আর ধৈর্য কি কারওর চেয়ে এতটুকু কম ছিল? যিনি হাতে মেপে মেপে নিপুণ হিসেবে পাটিসাপটার গোলা তৈরি করতে জানেন, তিনি কি কোনও নিপুণ বেকারের সমকক্ষ নন! এই নিপুণতায় শিক্ষানবিশি লাগে যাথাযথ। চিতই পিঠের গোলায় কতটা চাল বেটে নেব, পাটপাতার বড়ায় কতটা অমসৃণ থাকবে পিটুলি গোলা সেকথাও তো জানতে হয়। সেসব জানার নির্দিষ্ট পাঠ্যবই ছিল না বটে, গুরু পরম্পরা তো ছিল! সেসবই আমাদের স্লো-ফুডের যাপিত ইতিহাস। সেসব ইতিহাস নিয়ে ইদানিং চর্চাও হচ্ছে নানা দেশে নানা ভাবে।

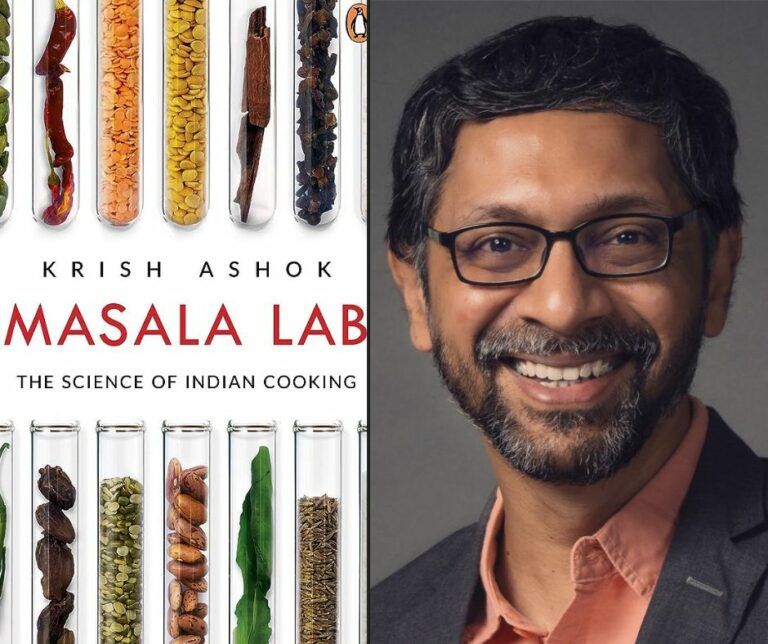

ভারতীয় রান্নার বিবিধ আঙ্গিক নিয়ে যাঁরা এই মুহূর্তে চর্চা করছেন, কৃশ অশোক তাঁদের অন্যতম। ওঁর ‘মশালা ল্যাব’ ইতিমধ্যেই পাঠকের সুসমাদর পেয়েছে। ভারতীয় রান্নার নেপথ্য বিজ্ঞানের খোঁজেই কৃশ অশোকের এই যাত্রা। উনি নিজে রান্না করেন বটে কিন্তু প্রশিক্ষিত শ্যেফ নন। বরং এই গবেষণায় একটি জরুরি উপাদান ওঁর বড় হয়ে উঠবার কালপর্ব। জীবনকে দেখার একটা বিশেষ আঙ্গিক তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন বলেই এমন একটি ভাবনার জন্ম হয়েছিল, এ’কথা বলা বাহুল্য। আলোচনার গোড়াতেই খুব সুন্দর করে কৃশ একটি স্মৃতিচারণ করেছেন। সেই আলোচলায় এসে পড়েছেন ওঁর দিদিমা, যিনি কিনা চমৎকার আদাই বানাতে পারেন। মাপজোকের বিষয় আশয় ছাড়াই কী অপূর্ব তাঁর আদাইগুলো। মুচমুচে, সুস্বাদু। অথচ দিদিমার তো কোনও মেসারিং স্কেল (measuring scale) ছিল না, ছিল কেবল মগজ আর করতল। দিদিমার কাছ থেকে এরকম রান্না কে না শিখতে চায়! কৃশও চেয়েছিলেন, ওঁর বিদেশ যাওয়ার আগে আগে। খাতায় কলমে লিখে নিয়েছিলেন উপকরণ, kav pfvfm’e কেমন করে করতে হয় – এই সমস্ত খুঁটিনাটি। লেখা হয়ে গেলে, দিদিমা বলেছিলেন, – ‘তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ভুলে গেছ। লিখে নাও– ধৈর্য্য। যেকোনো রান্নাকেই যদি যথেষ্ট সময় দাও, সেটা সুস্বাদু হবে। বাকি সবকিছু আন্দাজমতো দিতে পার।’

(‘You missed one ingredient. Write it down. …Patience. That’s the ingredient you are missing. If you give anything enough time, it will turn out delicious. You can approximate all the other ingredients.’)

কৃশ অশোকের এই মুখবন্ধখানি যতবার পড়ি, ততই টের পাই আবিশ্বের দেশজ রান্নার গোড়ার কথাটি তিনি ভারী নিবিড় করে বুঝেছেন। কাসুন্দি থেকে সরুচাকলি হয়ে জিরেন কাঠের গুড় – সবেতেই এই অনুপানটুকু লাগে। এসব যত ভাবি, ততই মনে হয় কী বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের মা-ঠাকুমাদের রান্নাঘর প্রতিদিন পুঁজিবাদের আগ্রাসনে তলিয়ে যাচ্ছে। অথচ এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না! চিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় চিলি সস বানায় যে কোম্পানি তার নাম লাও গান মা (Lao Gan Ma), অর্থাৎ বুড়ো ঠাম্মা। সে দেশের ঘরে ঘরে ওই সস (Lao Gan Ma sauce) চাই-ই চাই। অথচ সে সস প্রথম তৈরি করেছিলেন একজন নিরক্ষর মহিলা। যে কেউ তাঁকে গ্রাম্য বলে তাচ্ছিল্যও করতে পারেন। নাম তাঁর তাও হুয়াবি (Tao Huabi)। আট ছেলেমেয়ে নিয়ে গরিবের সংসার। বাড়ির কাজকম্ম সেরে কোন সেই পাহাড়ের মাথায় যেতেন শাকপাতা এটাসেটা তুলে আনতে। সেসব শুকিয়ে বাড়ির গাছ থেকে লঙ্কা তুলে চিলি সস বানাতেন। সেই সসের স্বাদ হত রূপকথার মতো। বাড়ির সকলের পছন্দ। কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়, ১৯৭০ নাগাদ হুয়াবির স্বামী মারা গেলেন। অত বড় সংসার চলে কী করে? একখানা ডিম দিয়ে ফ্রায়েড রাইস, চালের টোফু এসব খাবারের দোকান দিলেন তিনি। ওঁর দোকানের কাছেই ছিল বাচ্চাদের একটা ইস্কুল। তাদের ভারী পছন্দ ছিল এসব খাবার। হুয়াবি খুশি হয়েই খানিক খানিক চিলি সস ওদের ফ্রিতেই দিতেন। মার্কেটিং নিয়ে কস্মিনকালেও কিন্তু হুয়াবি পড়াশোনা করেননি! অথচ কী মায়া দেখুন ওর এই রান্নার প্রতি। বাচ্চারাও কি ওঁকে কিছু দেয়নি! দিয়েছে তো। দেবেই তো। ওরা ওকে বুড়ো ঠাম্মা বলে ডেকেছে, বলেছে– Lao Gan Ma।

কাসুন্দি থেকে সরুচাকলি হয়ে জিরেন কাঠের গুড় – সবেতেই এই অনুপানটুকু লাগে। এসব যত ভাবি, ততই মনে হয় কী বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের মা-ঠাকুমাদের রান্নাঘর প্রতিদিন পুঁজিবাদের আগ্রাসনে তলিয়ে যাচ্ছে। অথচ এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না! চিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় চিলি সস বানায় যে কোম্পানি তার নাম লাও গান মা (Lao Gan Ma), অর্থাৎ বুড়ো ঠাম্মা। সে দেশের ঘরে ঘরে ওই সস (Lao Gan Ma sauce) চাই-ই চাই। অথচ সে সস প্রথম তৈরি করেছিলেন একজন নিরক্ষর মহিলা।

দোকানের জনপ্রিয়তা যত বেড়েছে, চিলি সসের চাহিদাও বেড়েছে ততই। এতটাই বেড়েছে সে চাহিদা, যে শেষ পর্যন্ত একখানা কারখানা খুলে ফেলতে হয়েছে। সেই কারখানায় চিলি সস বানানো হয় হুয়াবির রেসিপিতে। সেই যে পাহাড় থেকে এটা সেটা তুলে এনে যেমন করে ওঁ বানাত! শ্রম, মেধা আর গাণিতিক রসায়নে একটা সামান্য চিলি সসের কী অসাধারণ সমাদর! বর্তমানে প্রায় একশো তিরিশটা দেশে এই সসের রপ্তানি হয়। জাপান, অস্ট্রেলিয়া হয়ে নানা দেশে কত না তার খ্যাতি। কিন্তু এত কিছুর পরেও মানুষ দিনের শেষে ব্র্যাণ্ড খোঁজে বটে, তার সঙ্গে খোঁজে একজন ঠাম্মার হাতের স্বাদ। আমাদের কাসুন্দি থেকে আমতেল নিয়ে এমন সব কাণ্ডকারখানা কি হতে পারত না! পারত, পারেও হয়তো যেকোনওদিন। সেরকম একটা দিনের প্রত্যাশায় বসে থাকতে ইচ্ছে করে একেকদিন। কেবল কি রাঁধুনিরই ধৈর্য লাগে,যে খায় তার বুঝি লাগে না! এও তো একরকমের স্পিরিচুয়াল কোয়েস্ট।

মানুষের নিষ্ঠায় আর ধৈর্যে সে প্রতিদিন বাঁচে। আসলে এই সমস্ত কিছুর জন্য চাই আস্ত একখানা রান্নাঘর। আত্মবিশ্বাসে যে প্রতিদিন মানুষের পাতে খাবার তুলে দেবে। বাঙালির চাইনিজ প্রিয়তা কম তো নয়! সে কি এমন একেকখানা রূপকথা পড়ে দেখতে পারে না একেকদিন? রান্নাঘরের ইতিহাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা হতো যদি,সেখানে হুয়াবির গল্প লেখা হতো নিশ্চয়ই। আমরা যাঁরা ভাতের পাতে কাঁচা মরিচ খুঁজে ফিরি, তারা কি আসলেই মরিচ চিনি? দিদিমারা ঠাকুমারা চিনতেন, কারে কয় আকাশী, কারে কয় ঘিয়ে মরিচ। এই চেনাটুকু জরুরী। এওসব না চিনলে ইস্কুলের অঙ্কখাতায় অঙ্ক মিলে গেলেও জীবনের স্বদকোরকখানি বেমালুম বিস্বাদ হয়ে যেতে পারে আকছার। হয়ও বুঝি বা। তার চেয়ে আসুন না রূপকথায় মন ডুবিয়ে স্বাদকোরকের অঙ্ক শিখি।

অমৃতা ভট্টাচার্য (জ.১৯৮৪-) শান্তিনিকেতনের জল হাওয়ায় বড়ো হয়েছেন। পাঠভবনে তাঁর পড়াশোনা। পরে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগ থেকে বাংলা উপন্যাসে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে গবেষণা করেছেন। পড়িয়েছেন জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে এবং পরে চারুচন্দ্র কলেজে। বর্তমানে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের দেশজ রান্না নিয়ে কাজ করছেন। স্বপ্ন দেখেন পুঁজির প্রতাপের বাইরে অন্যরকম জীবনের, খানিকটা যাপনও করেন তা। যে হাতে শব্দ বোনেন সেই হাতেই বোনেন ধান, ফলান সব্জি। দেশ-বিদেশের নানা-মানুষের অন্যরকম জীবন দেখতে ভালোবাসেন। তাঁর লেখা স্মৃতিগ্রন্থ ‘বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ ’ এবং 'রেখেছি পত্রপুটে' পাঠকের সুসমাদর পেয়েছে।