পড়ুন:

- সব ধর্মের সব জাতের পুরুষই নারীহত্যা করে

- শাস্তি দিয়ে ধর্ষণ বন্ধ হয় কি?

- ভ্যালেন্টাইন’স ডে

- ধর্ষণহীন দিন

- নারী দিবসে

- রোজায় আমি কী ভাবছি,

- বাঁধ ভেঙে দাও

- টাঙ্গাইল শাড়ির জি আই বাংলাদেশের প্রাপ্য কেন?

- তারকাময় রাজনীতি ভাল নয়

- ধর্মানুভূতি নয়, এ ধূর্তদের কৌশল

________________________________________________________________

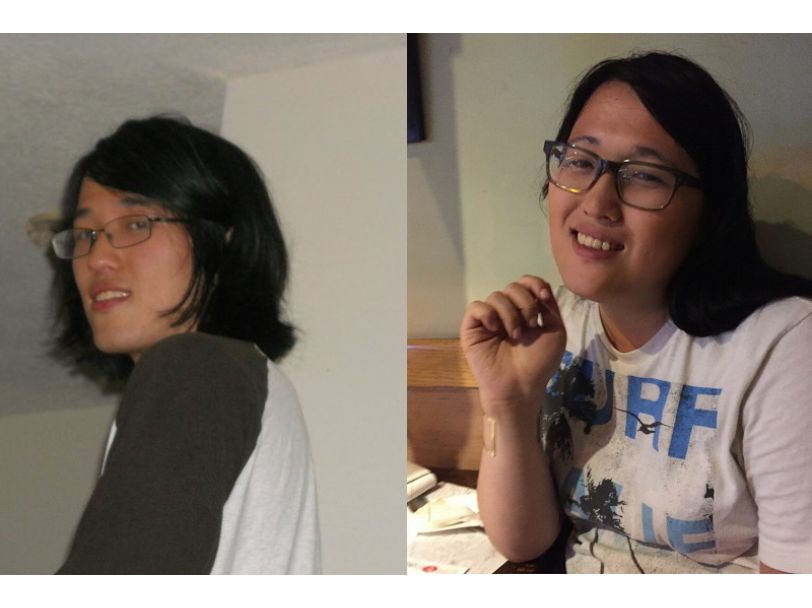

তেরো বছর বয়স আমার (Taslima Nasrin) তখন। একদিন শুনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র হঠাৎ মেয়ে (Transgender) হয়ে গেছে। নাম ছিল আবদুস সামাদ, মেয়ে হওয়ার পর নাম হয়েছে হোসনে আরা। ক’দিন পরই লাল বেনারসি পরে হোসনে আরা বিয়ে করে ফেললো তার রুমমেটকে। ঘটনাটা আমকে খুব আলোড়িত করেছিল। খবরের কাগজে আবদুস সামাদ আর হোসনে আরার ছবি পাশাপাশি ছাপা হত। আবদুস সামাদ সবসময় মৌলানাদের স্কার্ফের মতো একটা স্কার্ফ পরতো, বুক আড়াল করার জন্য। ভেতরে ভেতরে মেয়েই ছিল সে, কিন্তু জন্মের পর আত্মীয় স্বজন ভেবেছিল সে ছেলে, ভাবার নিশ্চয়ই কোনও কারণ ছিল।

বড় হয়ে আবদুস সামাদ বুঝতে পেরেছিল সে ছেলে নয়। লজ্জায় ভয়ে অনেক বছর কাউকে কিছু বলেনি। ছেলেদের হোস্টেলে থাকতো, সবাই তাকে ছেলে বলেই জানতো। কিন্তু একসময় অস্বস্তির চরমে পোঁছে ডাক্তারের শরণাপন্ন হল। ডাক্তার কী একটা অপারেশন করলেন, ব্যস, আবদুস সামাদ মেয়ে হয়ে গেল। খবরটা পড়ে আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল হঠাৎ একদিন ছেলে হয়ে যাওয়ার। কিন্তু বুঝতাম, আবদুস সামাদের শরীরটা যেমন ভেতরে ভেতরে মেয়ের শরীর ছিল, আমার শরীরটা ভেতরে ভেতরে ছেলের শরীর নয়। আসলে মেয়েদের ওপর পারিবারিক সামাজিক ধার্মিক রাষ্ট্রিক অত্যাচার এত বেশি হত যে ছেলেতে রূপান্তরিত হয়ে ওসব অত্যাচার থেকে বাঁচতে চাইতাম। অন্য কোনও কারণ ছিল না।

মেয়েদের পোশাক পরতাম, কিন্তু ছেলেদের পোশাক পরার ইচ্ছে হত খুব। ফাঁক পেলেই পুরুষের পোশাক পরার চেষ্টা করতাম। তখনও আমাদের শহরের মেয়েদের মধ্যে ছেলেদের প্যান্টের মতো প্যান্ট পরার চল শুরু হয়নি। মনে আছে প্রথম যখন প্যান্টের কাপড় কিনে দরজির কাছে গিয়ে নিজের জন্য একখানা প্যান্ট বানানোর প্রস্তাব করলাম, দরজি বানাতে চাইল না, পরে দাদকে দিয়ে অনুরোধ করার পর বানালো বটে, কিন্তু ছেলেদের প্যান্টের মতো মাঝখানে জিপার দিল না, দিল কিনারে। বলার পরও পকেট দিল না প্যান্টে। প্যান্ট যদি নিতান্তই মেয়েরা পরতে চায়, তবে সেই প্যান্ট পুরুষের প্যান্টের চেয়ে ভিন্ন করে বানানোর জন্য সত্তর দশকের ময়মনসিংহে দরজিদের কায়দা কানুনের কমতি ছিল না। প্যান্ট পরাই তখন রেভুল্যুশান, শার্টের প্রশ্নই আসে না। অবশ্য শার্টও বানিয়েছিলাম, দরজিরা কায়দা করে ছেলেদের শার্টের চেয়ে একটু আলাদা করে বানিয়েছিল। বুক পকেট তো দেয়ইনি, বরং বুকের ওপর অনর্থক দু’তিনটে কুঁচি বসিয়ে দিয়েছিল।

আরও পড়ুন: সমানাধিকার এখনও অধরা

পরে অবশ্য দরজিকে বেশ ধমক টমক দিয়ে মেয়েদের পোশাক পুরুষের পোশাকের থেকে যে করেই হোক ভিন্ন করার দুষ্টুমিটা বন্ধ করেছিলাম। যেহেতু নিষেধ ছিল ছেলেদের পোশাকের মতো পোশাক পরা, নিষেধ ভাঙতেই ওই কাজটা করতাম। কিছু লোক নিয়ম বেঁধে দেবে কী করে হাঁটতে হবে, হাসতে হবে, কাঁদতে হবে, খেতে হবে, কী করে কথা বলতে হবে, কী বলতে হবে, কণ্ঠস্বরটা কতখানির পর আর ওঠানো চলবে না, কী পোশাকের বাইরে কী পোশাক পরা যাবে না, বাড়ি থেকে কখন বেরোতে হবে, কখন ফিরতে হবে, আর আমিও সেই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো, কোনও প্রশ্ন করবো না, এ মানা সেই কৈশোরেই আমার মনে হয়নি যে উচিত। ‘ছেলেদের পোশাক মেয়েদের পরতে হয় না’– এই উপদেশ উঠতে বসতে শুনতাম বলে ছেলেদের পোশাক পরে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, যে, ইচ্ছে করলে যা খুশি পরা যায়।

আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগতো, কেন মেয়েদের জন্য বরাদ্দ পোশাক পরে ছেলেরা বুঝিয়ে দেয় না যে তারাও নিয়ম মানে না! কেন তারা স্কার্ট পরে না, শাড়ি, কামিজ পরে না? পুরুষ তো কম বিপ্লব করেনি, তবে পোশাকের এই বিপ্লবে এত আপত্তি কেন? পরে অবশ্য বুঝেছি, মেয়েদের স্থান সমাজে এত নিচে নামিয়ে রাখা হয়েছে, যে, বেশির ভাগ পুরুষ মনে করে, নিচুদের পোশাক পরা মানে নিজে নিচু হওয়া, অথবা দ্বিতীয় লিঙ্গের পোশাক পরার অর্থ প্রথম লিঙ্গকে অপমান করা। আর ওদিকে মেয়েরা যারা পুরুষের পোশাক পরে, তাদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে এই ভেবে সুখ পায়, যে, একটু বুঝি প্রভুদের কাতারে ওঠা গেল, মানটা বাড়লো। পুরুষ ক্রস-ড্রেসারদের অনেকে ট্রান্সজেণ্ডার বা রূপান্তরকামী হলেও মেয়ে ক্রস-ড্রেসারদের অনেকেই তা নয়। পুরুষ আর নারীর সামাজিক বৈষম্য না থাকলে সম্ভবত একই পোশাক পরতো উভয়েই। হাসপাতালে, জেলখানায় উভয়ের একই পোশাক। ডাক্তারিশাস্ত্রের চোখে সব রোগী, আইনের চোখে সব অপরাধী সমান বলেই হয়তো।

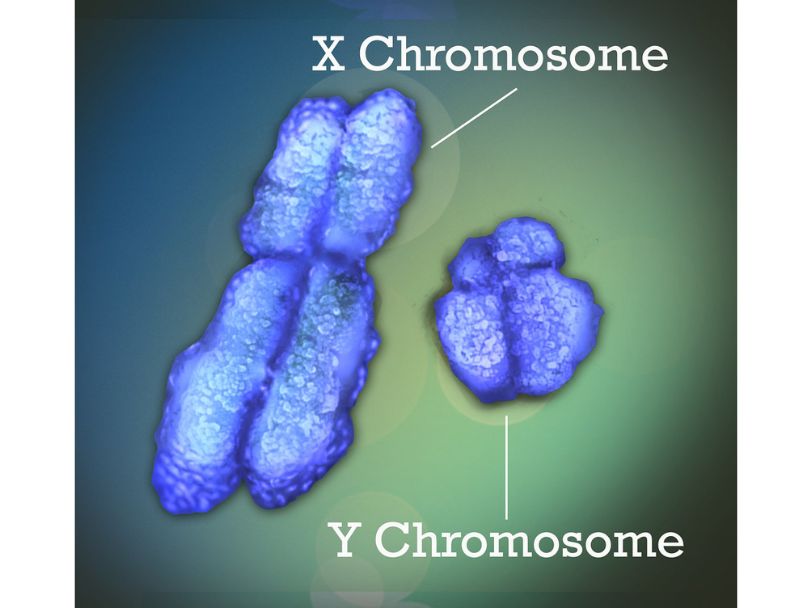

পুরুষ আর নারীর শরীরে, মাঝে মাঝে মনে হয়, এক সুতোর ব্যাবধান। নারীভ্রুণ দিয়ে পুরুষের যাত্রা শুরু, মাঝপথে ওয়াই ক্রেমোজম এসে নারীভ্রুণকে পুরুষভ্রুণে রূপান্তর করে। নারী পুরুষ দু’জনের শরীরেই থাকে পুরুষ-হরমোন টেস্টোস্টেরন আর নারী-হরমোন এস্ট্রোজেন। পুরুষের শরীরে একটু বেশি টেস্টোস্টেরন আর নারীর শরীরে একটু বেশি এস্ট্রোজেন, এই যা পার্থক্য। হরমোনের পরিমাণ একটু এদিক ওদিক হলেই মেয়েকে দেখতে লাগবে ছেলের মতো, ছেলেকে মেয়ের মতো। চাইলে হরমোন কিন্তু আরও ভয়ংকর ভয়ংকর কাণ্ডও করতে পারে। পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ উল্টে পাল্টে ফেলতে পারে।

লিঙ্গ অত সহজ নয়, যত সহজ বলে একে ভাবা হয়। লিঙ্গ শুধু শারীরিক নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্বিকও। অধিকাংশ লোক ভাবে, জগতের সব সুস্থ মানুষই বুঝি শরীরে পুরুষ, মনেও পুরুষ, অথবা শরীরে নারী, মনেও নারী। কিন্তু এর ব্যাতিক্রমও আছে। ব্যতিক্রমটা বুঝতে হলে জেণ্ডার বা মনোলিঙ্গ বুঝতে হবে। শরীরে যেমন লিঙ্গ থাকে, মনেও একধরণের লিঙ্গ থাকে, লিঙ্গবোধ থাকে। যাদের জৈবলিঙ্গের সঙ্গে মনোলিঙ্গের কোনও বিরোধ নেই, তারা সিসজেণ্ডার। জগতের সবাই সিসজেণ্ডার নয়, অনেকে ট্রান্সজেণ্ডার (Transgender), সিসজেণ্ডারের ঠিক উল্টো। পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মেছে, কিন্তু মনে করে না যে সে পুরুষ, মনে করে সে নারী, আবার ওদিকে নারীর শরীর নিয়ে জন্মেছে, কিন্তু মোটেও সে বিশ্বাস করে না যে সে নারী, তার দৃঢ় বিশ্বাস সে পুরুষ। এই ট্রান্সজেণ্ডারা বা রূপান্তরকামীরা নড়নচড়নহীন রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পেইন ইন দ্য অ্যাস। এদের দুর্ভোগ প্রতি পদে পদে। প্রচলিত ধ্যানধারণার বাইরে গেলে সবাইকেই অবশ্য দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

ধরা যাক, জন্মানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শরীরে পুরুষাঙ্গের উপস্থিতি দেখে বাবা মা বা ডাক্তাররা রায় দিয়ে দিলেন, সন্তান ছেলে, পরিবারের এবং সমাজের সকলে জানলো যে সে ছেলে, কিন্তু নিজে সে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে আর অনুভব করতে থাকে যে সে ছেলে নয়, সে মেয়ে। সে যখন নিজেকে মেয়ে ভেবে মেয়েদের সাজ-পোশাকে বাইরে বেরোয়, এবং সত্য কথাটা প্রকাশই করে ফেলে যে পুরুষের শরীর সে ধারণ করছে বটে, কিন্তু সে আসলে পুরুষ নয়, সে মেয়ে, লোকেরা তাকে হাস্যরসের বস্তু ভাবে, সার্কাসের ক্লাউনের চেয়েও বড় ক্লাউন ভাবে, চিড়িয়াখানার চিড়িয়া ভাবে, তাকে শেকলে বাঁধে, পাগলা গারদে বন্দি করে। লোকেরা কেউ ছিঃ ছিঃ করে, কেউ বিদ্রুপ ছোঁড়ে, কেউ গালি দেয়, ন্যাংটো করে, পেটায়। কেউ কেউ জন্মের মার মেরে তার মাথার ভূত তাড়াতে চায়। মাথার ভূত মাথা ছেড়ে কিন্তু এক পা নড়ে না। মাথার লিঙ্গ মাথা কামড়ে পড়ে থাকে।

আমাদের সমাজ এখনও নারী আর পুরুষের ভাঙা-ভোঁতা সংজ্ঞা খাড়া করে। জোর গলায় বলে, যাদের শরীরে এক্স এক্স ক্রোমোজম, তারা কেউ পুরুষ হতে পারে না, আর যাদের শরীরে এক্স ওয়াই, তারা কেউ নারী হতে পারে না! কেন হতে পারে না, শুনি? নিশ্চয়ই হতে পারে। কোনও ক্রোমোজম আর কোনও জৈবলিঙ্গের ওপর মনোলিঙ্গ নির্ভর করে না।

মেয়েরা ছেলেদের মতো আচরণ করলে আজকাল তবু সহ্য করে মানুষ, কিন্তু ছেলেরা মেয়েদের মতো আচরণ করলে আজও অধিকাংশ মানুষ সহ্য করে না। দ্বিতীয় লিঙ্গ প্রথম লিঙ্গকে অনুকরণ করে করুক, কিন্তু প্রথম লিঙ্গের লিঙ্গাভিমান এমনই যে, দ্বিতীয় লিঙ্গের কিছু অনুকরণ করার মানে দাঁড় করায় প্রথম লিঙ্গের অপমান। মেয়েরা দিব্যি ছেলেদের মতো পোশাক পরছে, ব্যবসাবাণিজ্য করছে, ছেলেদের মতো মদগাঁজা খাচ্ছে, মোটরবাইক চালাচ্ছে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র, বিজ্ঞানী বৈমানিক হচ্ছে, নেতা মন্ত্রী হচ্ছে , অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করছে, মানুষ খুন করছে। আর, ওদিকে, ছেলেরা চোখে সামান্য একটু কাজল, ঠোঁটে একটুখানি লিপস্টিক আর মেয়েদের মতো জামা জুতো পরলেই সমাজের ভিত কেঁপে ওঠে।

মানুষ তার নিজের জীবনটা যাপন করবে, নাকি নিজের ‘যৌন পরিচয়’কে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার যুদ্ধই করে যাবে সারা জীবন? নিজের যৌনপরিচয় দেবার ভার নিজের কাছে থাকলে উটকো অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচে মানুষ। তুমি নিজেকে যে লিঙ্গের মানুষ বলে মনে করছো, কেউ মানুক বা না মানুক, সেটাই তোমার সত্যিকারের লিঙ্গ পরিচয় বা যৌন পরিচয়।

কোনও পুরুষ যদি বলে সে নারী, অথবা কোনও নারী যদি বলে সে পুরুষ অথবা কোনও নারী বা পুরুষ যদি বলে সে নারীও নয় পুরুষও নয়, পাগল সন্দেহ না করে তাকে বরং আমাদের বিশ্বাস করা উচিত । কারণ একমাত্র সেই মানুষটাই জানে সে কী। আমাদের সমাজ এখনও নারী আর পুরুষের ভাঙা-ভোঁতা সংজ্ঞা খাড়া করে। জোর গলায় বলে, যাদের শরীরে এক্স এক্স ক্রোমোজম, তারা কেউ পুরুষ হতে পারে না, আর যাদের শরীরে এক্স ওয়াই, তারা কেউ নারী হতে পারে না! কেন হতে পারে না, শুনি? নিশ্চয়ই হতে পারে। কোনও ক্রোমোজম আর কোনও জৈবলিঙ্গের ওপর মনোলিঙ্গ নির্ভর করে না। শরীরের বাহ্যিক বৈশিষ্টের ওপর নির্ভর করে না, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ডাক্তার বদ্যি তাকে কী লিঙ্গে চিহ্নিত করলো, তার ওপরও নির্ভর করে না। জেণ্ডার বা মনোলিঙ্গ সেক্স বা জৈবলিঙ্গের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেটে ছিঁড়ে মাড়িয়ে পুড়িয়ে গলিয়ে থেঁতলে আর যে লিঙ্গকেই দূর করা যাক, মনের লিঙ্গকে করা যায় না। জৈবলিঙ্গটা শরীর, মনোলিঙ্গটা আইডেনটিটি, প্রেজেনটেশন, সেল্ফ-এক্সপ্রেশন,ইন্টারপারসোনাল সম্পর্ক, সোশিও-কালচারাল রোল।

কোনও মেয়ে তার নিজের শরীরের দিকে তাকালেই যদি দেখে শরীরটা অন্য কারো, শরীরটা অচেনা, অদ্ভুত, শরীরটা পুরুষের, যে শরীরটা তার শরীর হলেও তার শরীর নয়, শরীরটাকে নিজের বলে ভাবতে তার অস্বস্তি হয়, কষ্ট হয়, যন্ত্রণা হয়, এ শরীর তাকে শুধুই দুঃসহবাস দেয়, তবে কী করবে সে? গুমরে গুমরে একলা ঘরে কাঁদবে সারা জীবন? দরজা বন্ধ করে সকলের চোখের আড়ালে পুরুষের পোশাক খুলে নারীর পোশাক পরে চোরের মত নিজেকে দেখবে আয়নায়, বছরের পর বছর? বন্ধ দরজাটা খুললেই বা সত্য উচ্চারণ করলেই লোকের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হবে তাকে! এ কার দোষ, তার, নকি যারা বাস্তবকে মেনে নেয় না, তাদের? এ তাদের দোষ, যারা প্রকৃতির এক রূপকে স্বীকার করে, আরেক রূপকে করে না, যারা মনে করে দুনিয়াতে সিসজেন্ডারই বা অরূপান্তরকামীরাই সত্য, ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামীরা নয়, যারা মনে করে নারী ও পুরুষের যৌন আকর্ষণই সঠিক যৌন আকর্ষণ, বাকি সব যৌন আকর্ষণ ভুল, মিথ্যে।

তুমি ট্রান্সজেণ্ডার, রূপান্তরকামী। তুমি লিঙ্গ পরিবর্তন করে এখন ট্রান্সসেক্সুয়াল হয়েছো। তুমি সাজতে ভালোবাসো, গয়না পরতে ভালোবাসো, মেয়েদের পোশাক পরতে পছন্দ করো, পুরুষের সঙ্গে শুতে পছন্দ করো, তাই বলে কিন্তু তুমি লিঙ্গ পরিবর্তন করো নি। তুমি লিঙ্গ পরিবর্তন করেছ, কারণ তুমি মূলত নারী, তুমি তোমার মতো করে তোমার নারীত্বকে প্রকাশ করেছো। তোমার জেণ্ডার নারীর, তোমার শরীরটা দেখতে আকাশ বাতাস হাতি ঘোড়া এক্স ওয়াই যা কিছুই হোক না কেন, তুমি মনে প্রাণে, অন্তরে বিশ্বাসে নারী। যৌনসম্পর্কের জন্য পুরুষকে পছন্দ না করে, তুমি কোনও মেয়েকেও পছন্দ করতে পারতে। সম্ভবত তুমি মনে মনে ‘বিষমকামী বা হেটারোসেক্সুয়াল নারী’ বলেই পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করেছো।

তুমি কিন্তু তোমার প্রেমিক পুরুষকে বিষমকামিতার সুখ দিতে নিজের লিঙ্গ বদলাওনি, তুমি লিঙ্গ বদলেছো কারণ তোমার ভয়ংকর যন্ত্রণা হচ্ছিল একটা পুরুষের শরীরকে বছরের পর বছর অকারণে বহন করতে, এ অনেকটা কাঁধে হিমালয় নিয়ে হাঁটার মতো। ভালুকের ছাল পরে প্রতিটা দিন যাপন করলে আমার ঠিক কেমন বোধ হবে, ভাবি। ট্রান্সজেণ্ডার বা রূপান্তরকামী মানুষদের বোধহয় ঠিক সেরকমই অসহ্য অস্বস্তি হয় আর ওই ওপরের আবরণটা খোলসটা ঝামেলাটা উপদ্রপটা খুলে ফেলতে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। লিঙ্গ-বদল সব ট্রান্সরা করে না। কেউ কেউ করে। করুক বা না করুক, করার অধিকার সবারই আছে। মানবাধিকার সবার জন্যই।

*পরবর্তী কলাম প্রকাশ পাবে ২৪শে জুন, ২০২৪

ছবি সৌজন্য: বাংলাদেশ প্রতিদিন, GlobalVoices, The Tribune, Flickr, Needpix.com, Wikimedia Commons

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদী মুখ তসলিমা নাসরিন। বাঙালি হয়েও তিনি আন্তর্জাতিক। গদ্য ও কবিতার সব শাখাতেই অনায়াস বিচরণ তসলিমার। সাহিত্য-সাধনার পাশাপাশি তাঁকে আমরা চিনি ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ও নারীবাদী একজন চিন্তাশীল হিসেবেও। নারীর অধিকার, মানবাধিকার, বাক-স্বাধীনতা, মানববাদ, বিজ্ঞান ও সহনশীলতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন তিনি। লেখালিখির পাশাপাশি তাঁর বিশ্বব্যাপী উদার ও মুক্তচিন্তার জন্য দেশে-বিদেশে তিনি সম্মানিত হয়েছেন একগুচ্ছ পুরস্কার ও সম্মাননায়। 'নির্বাচিত কলাম' ও আত্মজীবনী গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন দু'দুবার আনন্দ পুরস্কার। পেয়েছেন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের শাখারভ পুরস্কার। ফ্রান্স সরকারের মানবাধিকার পুরস্কার, কার্ট টুকোলস্কি পুরস্কার সহ একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা। লিখেছেন 'ফেরা', 'লজ্জা', 'ফরাসি প্রেমিক'-এর মতো অসামান্য উপন্যাস; বেশ কিছু ছোটগল্প, আত্মজীবনীমূলক রচনা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক নানা বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ।