সময়টা ১৯১২ সাল। অক্টোবর মাসের ২ তারিখ! লন্ডনে সিসেম ক্লাবে ডিনারের আয়োজন। আয়োজন করেছেন মে সিনক্লেয়ার। সিনক্লেয়ার ততদিনে ইংরেজি সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখিকা হয়ে উঠেছেন। যদিও তাঁর আসল নাম মেরি আমেলিয়া সেন্ট ক্লেয়ার। ২৫টি উপন্যাস রচনা করেছেন। সঙ্গে কবিতা এবং ছোটগল্পও আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। ১৯ মে তারিখে কোয়েস্ট সোসাইটির উদ্যোগে লন্ডনের ক্যাক্সটন হলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা হয়েছিল ইংল্যান্ডের মাটিতে। কবি ‘বিশ্ব ও ব্যক্তির সম্পর্ক‘ নিয়ে বক্তৃতা দেন। সেই আসরে শ্রীমতি সিনক্লেয়ার উপস্থিত ছিলেন এবং কবির সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। এরপর সিনক্লেয়ারের আমন্ত্রণে কবি বেশ কয়েকবার তাঁর বাড়িতে আসেন এবং নৈশভোজ সারেন। এই সিনক্লেয়ারের আমন্ত্রণেই সিসেম ক্লাবের ডিনারে কবি গিয়েছিলেন।

[the_ad id=”266918″]

এই ডিনারের প্রসঙ্গে দেখা যাক রথীন্দ্রনাথ কী লিখেছেন। ‘পিতৃস্মৃতি‘তে কবিপুত্রের স্মৃতিচারণে দেখি, ‘একদিন মে সিনক্লেয়ার আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন এক সান্ধ্যভোজের আসরে। বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক এসেছেন।‘ এই বহু ‘প্রখ্যাত সাহিত্যিক‘দের মধ্যে কারা ছিলেন সেকথা স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। এই কৌতূহল কিছুটা প্রশমিত হয় তাঁর পরের বাক্যে। ‘বাবার আসন পড়েছে ঠিক বার্নার্ড শ’ -এর পাশে।‘ খেতে বসে নিশ্চয়ই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যের দুই মহারথীর আলাপ হয়েছে। কথার পরে কথা হয়েছে। রথীন্দ্রনাথ আরও কী বলছেন দেখা যাক্।

‘সবাই নামজাদা সাহিত্যিক, সুতরাং আলাপের ভাষাও উচ্চকোটির, কথার গায়ে কথা লেগে যেন কথার ফুলঝুরিতে আসর সরগরম। সবাই কথা বলে চলেছেন কেবল শ’-এর মুখে রা নেই।‘ এ আবার কেমনতরো কথা! যদিও সকলেই কমবেশি জানেন বার্নার্ড শ বেশ রাশভারী মানুষ ছিলেন। ‘ফলে কথা কওয়ার পাট বাবাকে প্রায় একতরফা চালাতে হচ্ছে। পরে শুনলাম বার্নার্ড শ’ যে এমন নীরব শ্রোতা হতে পারেন এমনটা সচরাচর দেখা যায় না।‘

বার্নাড শ-এর সঙ্গে কবির দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল কুইন্স হলে। সেখানে সপুত্র রবীন্দ্রনাথ হাজির হয়েছিলেন। কেন হাজির হয়েছিলেন প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা? ‘আমরা সবাই সেখানে গেছি বিখ্যাত রুশ বেহালাবাদক হাইফেৎস-এর বাজনা শুনতে‘! লিখছেন খোদ কবিপুত্র। কনসার্ট শেষ হতেই তাঁরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময়ে… ‘কে একজন বাবাকে ধরে দাঁড় করালেন, বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, ‘Do you know me, I’m Bernard Shaw.’ ব্যস, তারপরেই দ্রুত প্রস্থান করেন। ওর চুলে পাক ধরেছিল এবং খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।‘

[the_ad id=”266919″]

এই দুই মহারথীর এমন প্রাথমিক দেখা-সাক্ষাতের খবরে আমাদের অবাক হওয়ারই কথা। তাহলে কি তাঁদের মধ্যে আর কখনও যোগাযোগ হয়নি বা যোগাযোগ হলেও এমন চকিতে একটি-দু’টি কথায় শেষ হয়ে গিয়েছিল? না, তা একেবারেই হয়নি। তবে কেমন হয়েছিল? দেখা যাক্ ইতিহাসের পাতায় কী লেখা আছে।

তখন ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডবাসীর কাছে সেই খবর প্রচারিতও হয়েছে। ১৯১৩ সালের ১৭ মে বার্নার্ড শ-এর স্ত্রী শার্লট রবীন্দ্রনাথকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানান একটি চিঠি লিখে। সেই চিঠি পেয়েও রবীন্দ্রনাথ ২৪ মে বার্নার্ড শ’-এর বাড়ি ১০ নম্বর অ্যাডেলফি টেরাসে উপস্থিত থাকতে পারেননি। সেদিন অবশ্য সে বাড়িতে সস্ত্রীক রোদেনস্টাইনও আমন্ত্রিত ছিলেন। এদিকে, ওই সময়ে কবি গিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে। রোদেনস্টাইন পরে এই ভোজের ব্যাপারে জানিয়েছিলেন যে শার্লট শ’ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

সে যাইহোক, এ কথা সত্যি যে রবীন্দ্রনাথ বা বার্নার্ড শ কিন্তু কেউই একে অপরের রচনা সম্বন্ধে খুব একটা উৎসুক ছিলেন না, কিন্তু পরস্পরের ব্যক্তিত্বের দ্বারা দু’জনেই দু’জনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বার্নার্ড শ-কে অন্তত দু’বার শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। ১৯২৭ সালের ১ জুলাই শান্তিনিকেতন থেকে কবি যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে রয়েছে,

‘ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদপত্রের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে আপনি আগামী শীতে আমাদের অতিথিরূপে এখানে আসছেন। চতুর্দিক থেকে প্রশ্নবাণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি আমি, সকলেই জানতে চাইছেন কথাটা ঠিক কিনা! আমি এড়িয়ে যাওয়া উত্তর দিচ্ছি, সংবাদটির সত্যতা সম্বন্ধে সোজাসুজি সৎভাবে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি না— আশা করি ক্ষমার অযোগ্য কোন পাপ করছি না।‘ আসলে সকলেরই কাছে গুজবের খবর গড়গড়িয়ে এসেছে যে বার্নার্ড শ রবীন্দ্রনাথের কাছে আসছেন দেখা করতে। রবীন্দ্রনাথও এই গুজবটি শুনেছেন এবং গুজবটিকে সত্য বলে ধরে নিয়ে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন সরাসরি শ-কেই।

[the_ad id=”270084″]

‘আমি দীর্ঘদিন থেকে আপনাকে আমাদের মাঝখানে স্বাগত জানাতে চেয়েছি, এবং সংবাদপত্রের অনুচ্ছেদ লেখকদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ থাকবে না যদি তাদের তৈরি করা গুজব অনুযায়ী সত্যি সত্যি আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। শ্রীমতি শ-কে দয়া করে জানাবেন যে অনেক বছর আগে আপনার গৃহে আমাদের যে কথোপকথন হয়েছিল তা আমি ভুলিনি এবং অন্য পরিবেশে যদি সেই সুযোগ পুনরায় আসে তাহলে আমি সেই সুযোগ সানন্দে গ্রহণ করব।‘

[the_ad id=”270085″]

এই সেই বার্নার্ড শ, যিনি রবীন্দ্রনাথকে অসম্ভব সম্মান করতেন। তা নাহলে ভিড় ঠেলে নিজে থেকে এসে রবীন্দ্রনাথকে বলতেন না ‘আমায় চিনতে পারেন‘! রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা যাত্রা করবেন, তাঁর সম্মানে আর্নেস্ট রিজ একটি বিদায়ভোজের আয়োজন করেন এবং সেই ভোজসভায় ইংল্যান্ডের তাবড় তাবড় কবি-সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁদের অধিকাংশই লন্ডনের বাইরে চলে গিয়েছিলেন বেড়াতে। এঁদের মধ্যে বার্নার্ড শ-ও ছিলেন। কবির জন্য সেই বিদায়ভোজে তাঁর অনুপস্থিতির অক্ষমতা জানিয়ে তিনি আর্নেস্ট রিজকে লিখেছিলেন,

‘মনে হচ্ছে ২৬ তারিখ কোন মতেই লন্ডনে উপস্থিত থাকতে পারব না। মিস্টার টেগোর এমন একটা সময় বিদায় নিচ্ছেন যখন প্রায় কেউই তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য লন্ডনে উপস্থিত নেই – এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। তিনি এবারের ভ্রমণে বহু কৌতূহলী বন্ধু সংগ্রহ করেছেন, আমি তাঁদেরই একজন।‘

এই চিঠিতেই কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার আঁচ মেলে। বার্নাড শ অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মস্করাও করেছেন, যা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর লেখা একটি নাটকের একটি কবির চরিত্রের নাম রেখেছিলেন ‘স্টুপেন্দ্রনাথ বেগোর‘! Stupid এবং Beggar শব্দ দু’টি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই ব্যবহার করেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথও বার্নার্ড শ-কে নিয়ে এমন রঙ্গ করেছেন। ‘শ-জারু’ জাতীয় বলে উল্লেখ করতেন তাঁকে।

[the_ad id=”270086″]

১৯৩৩ সালে বার্নার্ড শ’ জাহাজে করে পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সে খবর জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। উত্তরে বার্নার্ড লেখেন,

‘সুপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুর্ভাগ্যবশত আমি সত্যি সত্যি ভারতবর্ষে আসছি না; কিন্তু পৃথিবী পরিভ্রমণের বাসনায় এবং জাহাজে বসে নিশ্চিন্তে কিছু কাজ করতে পারব ভেবে বেরিয়ে পড়েছি।যে জাহাজটিতে আমি রয়েছি সেটি তেল ভরার জন্য বোম্বাই ও কলম্বো বন্দরে নোঙর করবে। এই সময় আমি হয়তো কয়েক ঘণ্টার জন্য তীরে নামব একটু ঘুরব রাস্তায় রাস্তায় এবং ইউরোপীয় অস্পৃশ্যদের জন্য কোন মন্দির খোলা পেলে হয়তো একবার সেখানেও ঢুঁ মারব।….‘

শেষে লিখলেন,

‘একমাত্র দুঃখ এই, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না! আমার সান্ত্বনা এই যে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বলবার মতো কোনো কথাই নেই। আমি খুব ভাল করে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা।‘

তথ্যসূত্র

১)রবিজীবনী (৬, ৭, ৯ খণ্ড): প্রশান্তকুমার পাল

২) রবীন্দ্রজীবনী (২,৩ খণ্ড): প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৩) ভক্ত ও কবি : অজিতকুমার চক্রবর্তী

৪) পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫) রবীন্দ্ররচনাবলী (৬ খণ্ড)

৬) সিলেক্টেড লেটার্স : রবীন্দ্রনাথ টেগোর

৭) মেন অ্যাণ্ড মেমোরিজ : উইলিয়াম রদেনস্টাইন

৮) দ্য মীরিয়াড মাইণ্ডেড ম্যান : রবীন্দ্রনাথ টেগোর, কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসন

৯) রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশীরা : সমীর সেনগুপ্ত

১০) ইমপার্ফেক্ট এনকাউন্টার্স : ম্যারি এম লাগো

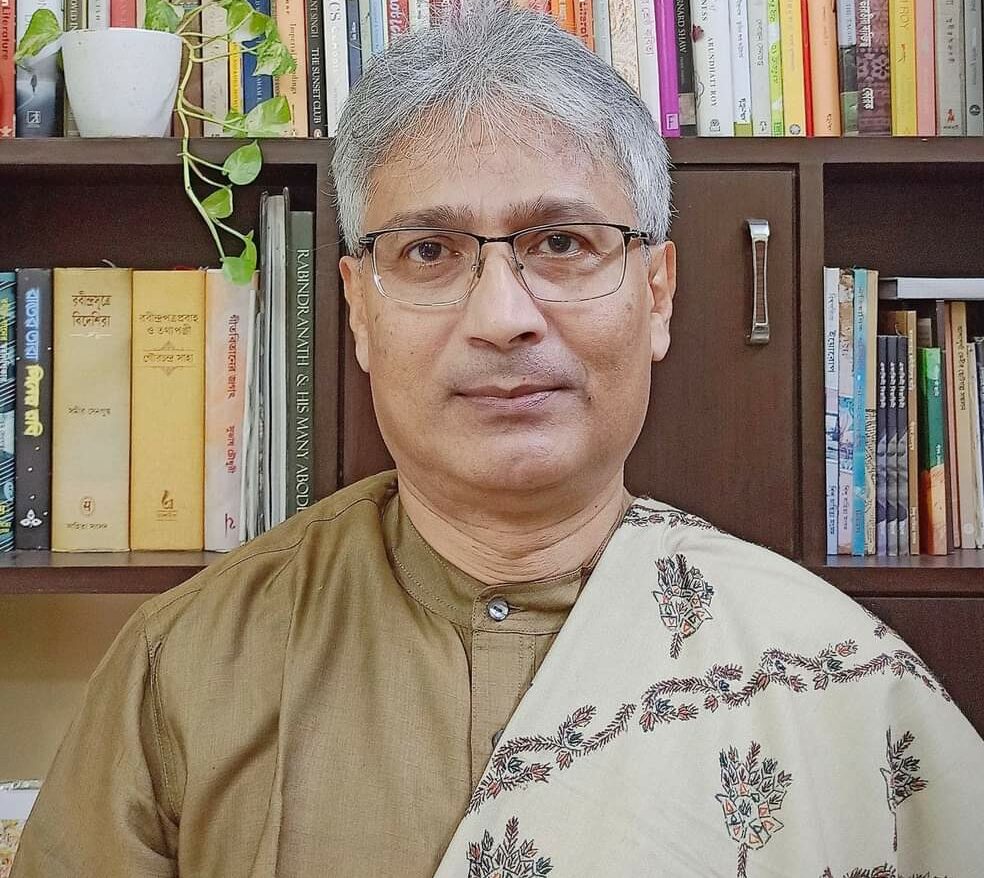

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।

One Response

ভীষণ তথ্যমৃদ্ধ লেখা। খুব ভালো লাগলো।😊