১৭

– মাম্মা, তুমি আর বাবাই কীভাবে মিট করলে? রণো বলেছে বাবাই ‘ওয়েন্ট টু কোলকাতা অ্যান্ড ফেল ইন লাভ উইথ ইউ৷’ তুমি প্লিজ আর একটু ডিটেলে বলো না?

রোহিণী ভয়েস রেকর্ডার নিয়ে বসেছে৷ কথাটুকু শোনা গেলেই যথেষ্ট৷ মুভি ক্যামেরা নিয়ে রেকর্ড করতে গেলেই টেন্সড হয়ে যাবে সীমন্তিনী৷ তখন আর কথাই বলবে না৷ তার চেয়ে এটাই ভালো৷ সীমন্তিনীর শোবার ঘরে ফায়ারপ্লেসে আগুন ইলেকট্রিকের৷ ভিতরে মনে হয় ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে৷ কাঠের ফায়ারপ্লেসের চেয়ে অনেক বেশি গরম এবং আরামদায়ক এই ফায়ারপ্লেস৷ লেক্সিংটনের এই বাড়িটা কুড়ি বছর আগে কেনা৷ বাড়িটা কেনার আগে সীমন্তিনীরা থাকত বস্টনে৷ অরুণাভ হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের থেকে পাশ করে সবে ম্যাস জেনারেল হসপিটালে নিউরো-সায়েন্স রিসার্চের কাজে ঢুকেছে৷

– বাবাই তো বরাবরই ভালো ছাত্র ছিল৷ প্রমিসিং ডক্টর৷ ম্যাস জেনের বিখ্যাত নিউরোসার্জন ডক্টর স্কিনারকে শ্যাডো করত বাবাই তখন৷ আমার শ্বশুরমশাই তো বিশাল নামকরা আর্কিটেক্ট ছিলেন৷ ওঁর গাইডেন্স আর মামণির স্যাক্রিফাইস না থাকলে আজ এখানে এসে দাঁড়াতে পারতাম না৷

সীমন্তিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে৷ রোহিণী একটু অধৈর্য বোধ করে৷

– তুমি তোমার গল্পটা বলো৷ তুমি তো ওনলি চাইল্ড ছিলে৷ তোমার বাবা কী করতেন?

– বাবা ডাক্তার ছিলেন৷ আমাদের ভবানীপুর অঞ্চলে বাবাকে সবাই চিনত ভালো ডাক্তার হিসেবে৷ বাবা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন৷

– কবে নাগাদ হবে? মানে মেডিকেল কলেজের থেকে কবে পাশ করেছিলেন উনি?

সীমন্তিনী একটু ভাবে–

– বাবার জন্ম ১৯৩০ সালে৷ রাফলি ৫৪ কি ৫৫-এ এমবিবিএস পাশ করেন উনি৷ তারপর ইংল্যান্ডে যান এম আর সি পি করতে৷

– ওঃ! আই ডিডন’ট নো দ্যাট ৷ তোমার বাবাও বাবাইয়ের বাবার মতোই ইংল্যান্ডে ছিলেন পড়াশোনার জন্য? তোমাদের ফ্যামিলিগুলোর একইরকম প্যাটার্ন৷

রোহিণী অকৃত্রিম বিস্ময়ে বলে৷

– প্যাটার্ন?

সীমন্তিনী মনের মধ্যে শব্দটা নাড়াচাড়া করে৷

– তা খানিকটা মিল ছিল বলতে পারিস! তবে অমিলও ছিল৷ আমার বাবা গেছিলেন বার্মিংহামে৷ ফিরলেন একেবারে সাতবছর কাটিয়ে৷ কিন্তু বাবাইয়ের বাবার মতো আমার বাবা তো পরিবার নিয়ে যাননি৷ ইন ফ্যাক্ট তখন তো বাবা বিয়েই করেননি৷ আমার জন্ম তো দূরের কথা৷

– ফিরে এসে বিয়ে করলেন? কত সাল হবে সেটা? ১৯৬২, নাকি আরও পরে? তোমার মায়ের সঙ্গে কি সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল? বাবাইয়ের বাবা আর মায়ের যেমন শান্তিনিকেতনে দেখা হয়েছিল– সেরকম তোমার বাবা আর মায়ের গল্পটা আমি জানতে চাই৷ ইন ফ্যাক্ট মাম্মা, তোমার পরিবারের গল্পটা প্র্যাকটিক্যালি আমি জানিই না৷

উত্তেজিতভাবে বলছে রোহিণী৷ আরেকটা হারিয়ে যাওয়া গল্পকে পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছে ওর সমস্ত সত্তা৷ সীমন্তিনী চুপ করে ছিল অনেকক্ষণ৷ তার গল্পটা বহুদিন আগেই হারিয়ে গেছে৷ কী প্রয়োজন আছে মাটি খুঁড়ে সেই চাপা পড়া অতীতকে ধাক্কা মেরে জাগাবার৷ সে তো স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করেছে, এক জগৎজোড়া অভিমানে পালাতে চেয়েছে তার জীবনের প্রথম বাইশ বছরের কাছ থেকে৷ নিজেকে সমূলে উৎপাটন করে এক অন্য জমিতে প্রোথিত করতে চেষ্টা করছে সীমন্তিনী এই তিরিশ বছর ধরে৷ অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবার, ভুলে থাকার চেষ্টা যে তিরিশ বছর পরেও কী প্রাণান্তকর, নিজের মনের গভীরে তা এখনও স্পষ্ট বুঝতে পারে সীমন্তিনী৷ যখন প্রাণপণ চেষ্টায় সেদিনের সেই দগদগে ক্ষত প্রায় মিলিয়ে এসেছে, তখন রোহিণী আবার কেন পিছনের অন্ধকার চোরাবালির মধ্যে টানছে তাকে? বহুদূর থেকে রোহিণীর অধৈর্য গলা ভেসে আসে৷

….. মাম্মা! তুমি কী ভাবছ? কিছুই তো বলছ না!

– হ্যাঁ! কী যেন জিজ্ঞেস করছিলি? ও হ্যাঁ!…

মনে পড়েছে সীমন্তিনীর৷

– বাবার বিয়ে হয় ১৯৬৫-তে৷ আমার মাকে আমার মনে নেই৷ আমার বিয়ের আগে পর্যন্ত বাবাই একা হাতে আমাকে বড়ো করেন৷ সিঙ্গল পেরেন্ট বলতে পারিস৷

হঠাৎ রোহিণীর কানে মাম্মার কথাগুলো অনাবশ্যক কাটা কাটা লাগে৷ ভুল করে ও একটা সেনসেটিভ জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেলেছে৷ মাম্মার মা দু’বছর বয়সে মারা গিয়েছিল মায়ের স্নেহ কী, বোঝার আগেই৷ মাম্মার জীবনে একটা বড় শূন্যস্থান আছে বলেই কি এত এজি, এত অন্যমনস্ক থাকে মাম্মা! সত্যি মাম্মার ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে বিয়ে হয়ে এখানে আসার পর৷ বাবাই যদি মাম্মার জীবনে না আসত, তবে কে জানে কেমন হতো মাম্মার জীবন? বেচারা মাম্মা৷ বিয়ের পর যদি বা একটু সুখের মুখ দেখল, যে বছর রণো হল, সে বছরই তার একটু আগে মাম্মার বাবাও মারা গেলেন৷ কীভাবে মারা গেছিলেন জানে না রোহিণী৷ কিন্তু এখন মাম্মার মুখ দেখে ও স্পষ্ট বুঝতে পারল এ বিষয়ে মাম্মাকে আর প্রশ্ন করা চলবে না৷ ভাবতে ভাবতেই মাম্মা ঠিক সেই কথাটাই বলল,

– প্লিজ মাম্মা! তোকে পরে অন্য কোনওদিন বলব আমার কথা, যেদিন শরীর একটু ভালো লাগবে৷ আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে৷

রোহিণী জানে ঘুম পাচ্ছে আসলে সীমন্তিনীর ছুতো৷ বেশিরভাগ দিনই মাম্মাকে ঘুমের ওষুধ খেতে হয়৷ ওষুধ খাওয়া প্রায় অভ্যাসের মতোই হয়ে এসেছে মাম্মার৷ রোহিণী ইন্টারভিউ দিতে সীমন্তিনীর তীব্র অনিচ্ছা বুঝতে পারে৷ রেকর্ডার বন্ধ করে ও উঠে দাঁড়ায়৷

– ওকে মাম্মা!অ্যাজ ইউ প্লিজ৷

রোহিণী নিজের ঘরে চলে যায়৷

****

সীমন্তিনী এখন বুঝতে পারে অনেক কিছু৷ রাতের গভীরে স্বপ্নরা হানা দেয়, তাকে ক্ষতবিক্ষত করে অবিরত৷ স্বপ্নদের ও ভয় পায়৷ সেজন্য ঘুম জিনিসটা প্রেফার করে না খুব একটা৷ রোহিণী জ্যোতির্ময় সেনের জীবন ইতিহাস পুনরুদ্ধার করছে৷ জ্যোতির্ময় সেনের খাতাটা নিয়ে অবসেসড্ ও৷ এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি নিজে লিখতে পারত সীমন্তিনী? সেদিন রোহিণী জোর করে টেনে ওর ইন্টারভিউ নিতে না বসালে কখনও ওর মনে এমন উথালপাথাল হত না৷ বেশ ছিল সীমন্তিনী ওর জীবন নিয়ে৷ কলকাতায় বেশ ছিল ও বাবার সঙ্গে৷ বাবা সারাজীবন আগলে আগলে রেখেছিলেন ওকে৷ অন্ততঃ যেটুকু সময় ও কলকাতায় ছিল৷ বাইশ বছর বয়স অবধি৷

তারপর এই ঘর, এই সংসার৷ রূপকথার রাজপুত্রের মতো বর, যার প্রেমে এখনও পাগল হয় মেয়েরা৷ সীমন্তিনী জানে এখানে এসে কত কী পেয়েছে সে৷ ত্রিশ বছর হল এই জীবনের খাপে খাপে ফিট করে গেছে৷ তাকে বসা বার্বি ডলের মতো৷ সব তো ঠিকই ছিল৷ সেদিন রোহিণীর ছুরির মতো প্রশ্নগুলো তার ভিতরটা ফালা ফালা করে দিয়েছে৷ কী এমন প্রশ্ন করেছিল রোহিণী? আপাতদৃষ্টিতে খুব নির্দোষ, নিরীহ প্রশ্ন৷ যেন শাবলের আঘাতে জমাট বাধা পাথর হয়ে যাওয়া অতীতটাকে ভেঙ্গে চুরে দুমড়ে মুচড়ে বের করে আনছে কেউ৷ সীমন্তিনী অতীত চায় না৷ অতীতের সব কিছু ভুলতে চায় সে৷ ভুলেই গেছিল সে৷ যদি না খুঁড়ে খুঁড়ে মৃত ভ্রূণকে আবার তুলে আনতে আনত রোহিণী৷ নাঃ, আসলে রোহিণী উপলক্ষ মাত্র৷ তার একটা আস্ত আলাদা গল্প আছে, যে গল্পটা প্রাণপণে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে চেয়েছে ও এতদিন৷ ভুলে গিয়ে, বিস্মরণের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে৷

বাবার কথা ভাবলেই ভারী প্রসন্ন এক প্রায় বৃদ্ধের ছবি ভেসে ওঠে সীমন্তিনীর মনের মধ্যে৷ অম্বিকা যখন দেশে ফিরে পিজি হাসপাতালে ডাক্তার হিসেবে যোগ দেন, তাঁর দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল৷ অম্বিকাচরণের ঠাকুর্দা দুর্গাশরণ কলকাতায় চলে আসেন বরিশালের একটি গ্রাম থেকে৷ ঠাকুর্দা দুর্গাশরণ একসময় অবিভক্ত বাংলায় ম্যাট্রিকে প্রথম হয়েছিলেন এবং চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে কর্মজীবন শেষ করেন৷ বাবা শ্যামাচরণের পেশা ছিল ওকালতি৷ দুর্গাশরণ কলকাতায় কালে কালে তিনটি বাড়ি করতে সক্ষম হন৷ শ্যামাচরণ ভবানীপুরের বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন৷ ওকালতির পেশায় শ্যামাচরণ খুব একটা কৃতকার্য হতে সক্ষম হননি৷ কিন্তু বরিশাল থেকে কলকাতায় আগে চলে আসায় দুর্গাশরণের পরিবার কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন৷ দেশভাগের চল্লিশ বছর আগে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বসবাস তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা দিয়েছিল৷ অম্বিকাচরণ তাঁর বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যেসব জিনিস পেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল প্রচুর প্রচুর আইন বিষয়ক বই এবং একটি মরিস গাড়ি৷ যৌবনে অম্বিকা গাড়িটি নিজেই চালাতে ভালোবাসতেন৷ দেশে ফিরে অম্বিকা নিজের রোজগারে একটি অ্যাম্বাসাডর গাড়ি কেনেন৷

ইতিমধ্যে অম্বিকার বাবা গত হয়েছিলেন৷ মরিস গাড়িটি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল৷ হিন্দুস্থান মোটরস্-এর তৈরি সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডরটি অম্বিকার খুব পছন্দের গাড়ি ছিল৷ সত্তর সালে লাল্টুকে বহাল করার আগে পর্যন্ত সেই গাড়ি নিজেই চালিয়ে অম্বিকা রোগী দেখতে যেতেন৷ পিজি হাসপাতালের তরুণ এবং সুদর্শন ডাক্তার হিসেবে কলকাতার সুশীল সমাজে অম্বিকার এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছিল৷ অম্বিকাচরণ তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন৷ বিলেতবাস পর্ব তাঁর বাহ্যিক জীবনাচরণে আপাতভাবে অনেক বদল ঘটিয়েছিল৷ যে অম্বিকাচরণ স্কটিশে আইএসসি পড়ার সময় শিয়ালদা স্টেশনে ছুটে যেতেন ছিন্নমূল শরণার্থীদের রিলিফের কাজে, সেই মানুষ বিলেতে থেকে পাইপ খেতে শিখলেন এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত হলেন৷ মদ্যপান করলেও পরিমিত পরিমাণে করতেন৷ তবে সামাজিকভাবে নিজেকে একধরনের প্রতিষ্ঠা দেবার আকাঙ্ক্ষায় সেইসময় থেকে অম্বিকাচরণ পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁ এবং বারে যেতে শুরু করেন৷ ট্রিঙ্কাস সেই সময়ে উচ্চবিত্ত সমাজের যুবক-যুবতীদের একটি অতি জনপ্রিয় ঠেক ছিল৷ কলকাতার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির বাঙালিরা অনেকেই এখানে যেতে পছন্দ করতেন৷ ডাক্তার অম্বিকাচরণ রায় নিজেকে ডক্টর এ সি রয় হিসেবে ইন্ট্রোডিউস করতে ভালোবাসতেন৷ পিজি হাসপাতালের সারাদিনের কাজের পর ট্রিঙ্কাসে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন তিনি৷

ট্রিঙ্কাসে অনেক ধরনের গান-বাজনা হত৷ গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ব্যান্ডকে ওখানেই অম্বিকা গান গাইতে শোনেন৷ নন্দন বাগচি নামে একজন তরুণ ড্রামারের স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি খুব পছন্দ করতেন অম্বিকা৷ দীর্ঘদেহী মানিকবাবু এবং বংশীবাবু বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমারের কাজের পর প্রায়ই আড্ডা মারতে আসতেন ট্রিঙ্কাসে৷ মলি নামক একজন গায়িকার গান প্রথম ওখানেই শোনেন অম্বিকা৷ অমিতাভ বচ্চন তখনও মেগাস্টার হননি৷ কলকাতায় অফিসের শেষে তাঁকেও প্রায়ই এই জায়গাটিতে দেখা যেত৷ একটি নিভৃত কোণ বেছে নিয়ে ঊষা আয়েঙ্গার নামক একটি তরুণীর গান শুনছেন৷ অম্বিকা বেশ স্বচ্ছল ঘরের ছেলে ছিলেন৷ অর্থকষ্ট কাকে বলে কখনই তিনি টের পাননি৷ কিন্তু মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের মূল্যবোধে অম্বিকা আজন্ম লালিত হয়েছিলেন৷ সাত বছরের বিলেতবাস এবং ফিরে এসে এই নতুন ধরনের সান্ধ্য মজলিশ ভিতরে ভিতরে তাঁকে অনেক পাল্টে দিয়েছিল৷ নতুন পাওয়া এই স্বাধীনতা তাঁর রুচিবোধ, সংস্কৃতির খোলনলচে পাল্টে দিচ্ছিল৷ অম্বিকাচরণের মধ্যে এক ধরনের ফুরফুরে মেজাজ তৈরি করছিল৷ এই নতুন জীবনের মাদকতায় তিনি ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন৷ এই সময় তরুণী রাধিকাকে তিনি প্রথম দেখেন৷

রাধিকা কলকাতার নামকরা বনেদি বাড়ির মেয়ে ছিল৷ লর্ড সিনহাদের পরিবার ওদের নিকটাত্মীয় ছিলেন৷ রাধিকা আর বৃন্দা দুই বোনই কনভেন্টে পড়া৷ বিলিতি আদব কায়দা, জীবনশৈলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ওর চোখ ঝলসানো রূপ৷ কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজে ওদের দুই বোনের রূপের খ্যাতি ছিল৷ তবে রাধিকার রূপ ছিল সূর্যের তীব্র আলোর মতো, আর বৃন্দার সৌন্দর্য ছিল রুপো রঙের জ্যোৎস্নার মতো৷ রাধিকা তখন লরেটো কলেজের ছাত্রী আর বৃন্দা লরেটো হাউসের ক্লাস নাইন৷ দুই বোনের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত৷ ওদের পরিবারের সবাই দীক্ষিত ছিল বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে৷ আশ্রম করণিবাদে ট্রাস্টিদের মধ্যে রাধিকাদের বাবাও ছিলেন৷ কলকাতার একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় কর্তা ছিলেন তিনি৷ কলকাতার ক্লাব সার্কিট, পার্ক স্ট্রিটের ট্রিঙ্কাস্ এসব রাধিকা হাতের তালুর মতোই চিনত৷ ওর রূপমুগ্ধ যুবকের দল কম ছিল না৷ বিলেত থেকে ফেরার বছরখানেক পরে অম্বিকাচরণ রায় একদিন আকস্মিকভাবে বিদ্যুৎশিখার মতো মেয়েটিকে দেখলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন৷

বিলেতবাস পর্ব তাঁর বাহ্যিক জীবনাচরণে আপাতভাবে অনেক বদল ঘটিয়েছিল৷ যে অম্বিকাচরণ স্কটিশে আইএসসি পড়ার সময় শিয়ালদা স্টেশনে ছুটে যেতেন ছিন্নমূল শরণার্থীদের রিলিফের কাজে, সেই মানুষ বিলেতে থেকে পাইপ খেতে শিখলেন এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত হলেন৷ মদ্যপান করলেও পরিমিত পরিমাণে করতেন৷ তবে সামাজিকভাবে নিজেকে একধরনের প্রতিষ্ঠা দেবার আকাঙ্ক্ষায় সেইসময় থেকে অম্বিকাচরণ পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁ এবং বারে যেতে শুরু করেন৷

সীমন্তিনী অনেকদিন বাদে নিজের সঙ্গে নিজে বসেছে একা৷ অনেকদিন বাদে, নাকি এই প্রথমবার? চিরদিন শুধু পালাতে চেয়েছে সীমন্তিনী৷ নিজের কাছ থেকে, নিজের দুঃসহ অতীতের কাছ থেকে৷ বাইশ বছর বয়সে যে জীবন সত্যি বলে জানত, একদিন যখন সেই জীবন আচমকা মিথ্যে হয়ে গেল, একটা অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে বাঁচতে চাইল সীমন্তিনী, তখন তার কলকাতার জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সে অন্যভাবে বাঁচতে চেয়েছিল৷ অরুণাভকে আঁকড়ে ধরেছিল খড়কুটোর মতো৷ অথচ যার কাছ থেকে তীব্র ঘৃণায় বা অভিমানে সরে যেতে চেয়েছিল সীমন্তিনী, তারই হয়তো অলক্ষে হাত ছিল অরুণাভর সঙ্গে দেখা হবার পিছনে৷ সীমন্তিনীদের বাড়িতে ওর মায়ের কোনও ছবি ছিল না৷ যেন ওর মায়ের সব চিহ্ন সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছিল জোর করে৷ বড়ো হয়ে ওঠার সময় সীমন্তিনীর মনে প্রশ্ন জাগত এই নিয়ে৷ অম্বিকাচরণের একটু বেশি বয়সের সন্তান সীমন্তিনী৷ বাবার খুব আদুরে মেয়ে৷ জ্ঞান হওয়া থেকে ওর বাবাই ওকে কোলে করে ঘুম পাড়াতেন৷ মেয়ের যাতে সামান্যতম অসুবিধে না হয়, অল্প বয়সে মা হারাবার বেদনা যাতে কোনওভাবেই স্পর্শ না করে ওকে, তার জন্য সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিল অম্বিকার৷ রাধিকার অনুপস্থিতিতে সংসার যেন কখনওই ছন্দ থেকে বিচ্যুত না হয়, তার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি৷ খুবই সংক্ষিপ্ত তাঁদের দাম্পত্যের শেষ বিন্দুটিও সর্বশক্তি দিয়ে সংসারের দৈনন্দিনতার চৌহদ্দি থেকে মুছে দিয়েছিলেন অম্বিকা৷ শুধু মেয়ের মুখ চেয়ে৷ অন্তত সেইরকমই বুঝিয়েছিলেন সীমন্তিনীকে৷

সীমন্তিনীর কোনও স্মৃতি ছিল না মায়ের৷ জীবনে মাত্র দু’বছর বয়স পর্যন্ত সে মাকে পেয়েছে৷ তারপর থেকে তার পরবর্তী জীবনটা একটা রঙিন ছবির ক্যানভাসের মতো, যেখানে সযত্নে ইরেজার দিয়ে নিখুঁতভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে মায়ের দাগ৷ বড়ো হয়ে ওঠার পর্বে অনেকবার খটকা লেগেছে সীমন্তিনীর৷ কেন তার মায়ের কোনও ছবি তাদের বাড়িতে নেই৷ মা না হয় চিকিৎসার জন্য বিদেশে চলে গেছিল৷ ব্রেন টিউমারের মতো কঠিন অসুখ হয়েছিল মায়ের৷ ব্রেন অপারেশন করেও মাকে বাঁচানো যায়নি শেষ পর্যন্ত৷ কিন্তু মায়ের শাড়ি, গয়না, ব্যবহারের কোনও বিশেষ জিনিস, কিছুই কেন নেই বাড়িতে? নিরন্তর মা-কে নিয়ে প্রশ্ন করত সীমন্তিনী৷ অম্বিকা বেশিরভাগ সময়ই এড়িয়ে যেতেন৷ পুরনো স্মৃতি যেন গোপন একটা চোরকুঠুরি, যে কুঠুরিতে চিরকালের জন্য তালাচাবির সুরক্ষার মধ্যে রাখা হয়েছে তাঁর বছর পাঁচেকের চেনা স্ত্রীর কোনও অভিজ্ঞান৷ সীমন্তিনীর সেরকমই মনে হত৷

তার এত স্নেহশীল বাবা স্ত্রীর প্রসঙ্গ নিজে কখনই তুলতেন না৷ সীমন্তিনী জোরাজুরি করলে একটু যেন বিব্রত হতেন৷ পাঁচটা প্রশ্ন করলে একটা জবাব পাওয়া যেত৷ অম্বিকার মা বেঁচে ছিলেন৷ ঠাকুমার কাছে বরং অনেক প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যেত৷ যে প্রশ্নে বাবা মুখে কুলুপ এঁটে বলতেন

– আঃ! বোনু, আমি এখন ব্যস্ত রয়েছি৷ তোমার পড়াশোনা কি সব মাথায় উঠেছে? হোমওয়ার্ক হয়ে গেছে?

সেই প্রশ্নই ঠাকুমাকে করলে মনের মতো জবাব পাওয়া যেত৷ স্কুলে পড়ার সময় সীমন্তিনী ওর বাবা-মায়ের জীবনের যে গল্পটা তৈরি করেছিল, তা আসলে ঠাম্মার বলা গল্প৷ লা মার্টিনিয়ারে পড়ত সীমন্তিনী৷ স্কুলের পাশাপাশি সুইমিং, হর্স রাইডিং চলত, পিয়ানো শিখত ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিকে৷ সীমন্তিনীর জগৎটাকে ব্যস্ত রাখার জন্যই কি বাবা এতগুলো জিনিসে ভর্তি করেছিলেন ওকে? ওর লা মার্টসের বন্ধুরা কেউ কেউ রাইডিং করত, ক্লাব সার্কিটেও তারা ছিল নিয়মিত মুখ৷ সীমন্তিনীর মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করত ক্লাবে যেতে৷ ক্যালকাটা ক্লাব, বা বেঙ্গল ক্লাবে ওর অনেক বন্ধু মা-বাবার সুবাদে নিয়মিত যেত৷ অম্বিকার একাধিক ক্লাবের সদস্যপদ ল্যাপ্স করে গিয়েছিল৷

সীমন্তিনী অনেকদিন বাদে নিজের সঙ্গে নিজে বসেছে একা৷ অনেকদিন বাদে, নাকি এই প্রথমবার? চিরদিন শুধু পালাতে চেয়েছে সীমন্তিনী৷ নিজের কাছ থেকে, নিজের দুঃসহ অতীতের কাছ থেকে৷ বাইশ বছর বয়সে যে জীবন সত্যি বলে জানত, একদিন যখন সেই জীবন আচমকা মিথ্যে হয়ে গেল, একটা অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে বাঁচতে চাইল সীমন্তিনী, তখন তার কলকাতার জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সে অন্যভাবে বাঁচতে চেয়েছিল৷ অরুণাভকে আঁকড়ে ধরেছিল খড়কুটোর মতো৷

বন্ধুদের কাছে গল্প শুনে ক্লাবের রঙিন মোহময় জীবন তাকেও টানত৷ কিন্তু অম্বিকা কখনও ক্লাবের সদস্য হতে রাজি হতেন না৷

– ঠাম্মা! বাবা কেন কোনও ক্লাবের মেম্বারশিপ নেয় না আর?

সীমন্তিনী অনুযোগ-অভিযোগ করত ঠাম্মার কাছে৷

– দ্যাখো না তোমার বাবা কত ব্যস্ত ডাক্তার? ওঁর সময় কোথায় ক্লাবে যাবার?

– এক সময় তো যেত৷ তখন তো ট্রিঙ্কাসে যেতে, ক্যালকাটা ক্লাবে যেতে বাবার কোনও সময়ের অভাব হয়নি? এখন তো বাবাকে ক্লাবে যেতে বলছি না, কিন্তু ক্লাব মেম্বারশিপ নিলে আমার একটা রেগুলার অ্যাকসেস থাকে৷

– বোনু সে সময়টা তো অন্যরকম ছিল৷ খোকন তো ওখানেই রাধাকে প্রথম দেখেছিল৷ কি যে সুন্দরী ছিল তোমার মা৷ রাধা আর বৃন্দা দুই বোন৷ এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ৷

ঠাম্মা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেন৷

– খোকন যখন বিয়ে করল, ভাবলাম এবার ছেলে-বউয়ের হাতে সংসারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব৷ তা আর হল কই?

– মা কতটা সুন্দর ছিল ঠাম্মা?

কতবার যে এই প্রশ্নটা করেছে সীমন্তিনী৷

– সে যে কী সুন্দর ছিল! চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মতো৷ ওই দেখেই তো খোকন ভালোবেসে ফেলল রাধাকে৷ কুড়ি বছরের ছিল তখন তোমার মা৷ বয়সে পনেরো বছরের ছোট খোকনের চেয়ে৷’ কুড়ি বছরের মেয়েটা যখন বেনারসী গায়ে এক গা গয়না পরে আমার এ বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল, তখন পাড়া প্রতিবেশীরা সব ধন্য ধন্য করেছিল৷

ঠাম্মাকে স্মৃতিতে ভর করত তখন আর সীমন্তিনী চোখের সামনে দেখতে পেত ভবানীপুরের সাবেক বসতবাড়ির ভিতরের উঠোনে আল্পনা দেওয়া হয়েছে, সারা বাড়িতে আলোর রোশনাই, আর তার মধ্যে দিয়ে দুধে আলতায় পা ডুবিয়ে লাল বেনারসী পরে এসে দাঁড়াচ্ছে তার মা৷ রায়বাড়ির সেই প্রজন্মের বড় বউ৷ অসামান্য সুন্দরী কুড়ির সেই তরুণীর রূপ যেন ফেটে পড়ছে৷ সঙ্গে পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক, ডাক্তার হিসেবে যার ইতিমধ্যে সুখ্যাতি ছড়িয়েছে অভিজাত গন্ডির মধ্যে৷

– এত রূপ বল, বাবা একটা সিঙ্গল ছবি রাখল না কেন মায়ের? যাতে আমি না দেখতে পারি?

ঠাম্মা একটু চুপ করে থাকতেন৷ একটু ভেবে বলতেন,

– আসলে খোকন অকালে রাধার এই চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারেনি৷ রাধা তখন দু’মাসের প্রেগনেন্ট৷ তখন তো হঠাৎ করে এই অসুখটা ধরা পড়ল৷ কম ওষুধ, চিকিৎসা তো করেনি খোকন৷ শেষে বিদেশেও নিয়ে গেল৷ ভাগ্যে থাকলে যাওয়া তো কেউ খণ্ডাতে পারে না৷ তা সে যে বয়সেই হোক৷’

প্রথমবার এই কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেছিল সীমন্তিনী৷ তার মা সন্তানসম্ভবা ছিল! সব যদি স্বাভাবিক থাকত, তবে তার জীবনটাই পাল্টে যেত৷ তিন বছরের ছোট একটা ভাই বা বোন থাকত তার৷ সুখের একটা সংসার৷ তার বাবা, ব্যস্ত ডাক্তার– নীচের তলায় চেম্বার থেকে বেরিয়ে রাত দশটা নাগাদ উপরের তলার বসার ঘরে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে দূরদর্শনে খবর দেখতেন৷ সীমন্তিনী ডিনারের পর ওর বাবার পাশে আধশোয়া হয়ে থাকত৷ বাবা মেয়ের টুকটাক কথা হত৷ সারাদিন কী হল, সীমন্তিনীর পিয়ানো লেসন কেমন চলছে, আজ সাঁতারে গিয়েছিল কিনা এসব৷ সেদিন বিকেলে ঠাম্মার কাছ থেকে শুনে খুব উত্তেজিত হয়েছিল ও৷ বাবা কেন কোনওদিন বলেনি ওর যে আরেকটা ভাই বা বোন হতে পারত? সেই তথ্যটাও ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, পরের ঘটনা কী হতে পারত সেই কল্পিত ইতিহাস তৈরি করায়৷ ও একটু দ্বিধান্বিতভাবে প্রশ্ন করেছিল,

– বাবা, ওয়জ শি প্রেগন্যান্ট হোয়েন ইউ টুক হার টু ইংল্যান্ড ফর দ্যা ব্রেন সার্জারি?

অম্বিকা খুব চুপচাপ মানুষ ছিলেন৷ সদাশয় কিন্তু ইন্ট্রোভার্ট৷ অভিব্যক্তিতে খুব একটা তারতম্য হত না৷ ওঁর জীবনের ঘটনাক্রম হয়তো ভিতরে ভিতরে ওঁকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল৷ কিন্তু প্রশ্নটা যে রাতে করেছিল, সে সময়টার কথা খুব স্পষ্ট হয়ে মনে রয়ে গেছে সীমন্তিনীর৷ ডক্টর অম্বিকাচরণ রায় হঠাৎ যেন একটু চমকে গেছিলেন৷ যেন তাঁর গোপন সযত্ন রক্ষিত কুঠুরিতে তিনি যে সব গুপ্তধন রত্ন লুকিয়ে রেখেছেন তার একটির বিবরণ ফাঁস হয়ে গেছে সাধারণ্যে৷ বহুক্ষণ চুপ করে থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে একটু বাদে খুব মৃদু গলায় বলেছিলেন,

– হু টোল্ড ইউ?

– ঠাম্মা৷

– মা! স্ট্রেঞ্জ!

অম্বিকা কী যেন ভাবছিলেন৷ সীমন্তিনী একটু অবাক হয়েছিল৷ এটাও তাহলে আর একটা গোপন কথা, যা ঠাম্মার জানার কথা নয়৷ তখনই অম্বিকা উত্তর দিয়েছিলেন,

– কী হত, কী হতে পারত, তা নিয়ে অত ভেব না৷ এটাই ফ্যাক্ট যে তোমার মা চলে গেছেন৷ শি লেফট আস ৷ তার সঙ্গে সঙ্গে যা যা হতে পারত, যা যা অলটারনেটিভ রিয়েলিটি, সেগুলো নিয়ে ভেবে কোনও লাভ নেই৷ সামনে তাকাও৷ তোমার সামনে অনন্ত সম্ভাবনা৷ একটাই জীবন, সামনে অনেক চয়েস, কোন চয়েস তুমি বেছে নেবে, আলটিমেটলি জীবনটাকে নিয়ে তুমি কী করবে, কোন পথ তোমাকে কোথায় নিয়ে ফেলবে– এসব কিছু তুমি বুঝতে পারবে না৷ তবে আমার সাজেশন অ্যাজ অ্যা পেরেন্ট, ডোন’ট লুক ব্যাক৷ যা হবার তা হয়েছে৷ তা বলে জীবন তো থেমে থাকে না৷ আবার অ্যাবসোল্যুটলি রাইট চয়েস বলে কিছু হয় না৷ যদি জীবনে সঠিক বলে কিছু মনে করো, চুজ দ্যাট পাথ৷ আমি কাউকে বাধা দিইনি, দেবও না৷ তারপর দেখো ভাগ্য তোমাকে কোথায় এনে দাঁড় করায়৷ আমি এখন ভাগ্যে খুব বিশ্বাস করি৷ এভরিথিং ইজ প্রিডেস্টিন্ড, প্রিডিটারমিন্ড বাই হুম আই ডোন’ট নো।

অম্বিকা যেন খানিকটা সীমন্তিনীকে, আবার খানিকটা নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার জন্য বলছিলেন, পনেরো বছরের সীমন্তিনীর মনে হয়েছিল৷ জীবনে আরও কয়েকটা দিনের আর রাতের মতো সেই রাতটাও প্রায় চল্লিশ বছর পেরিয়েও সীমন্তিনীর মনে রয়ে গেছে৷ (চলবে)

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২

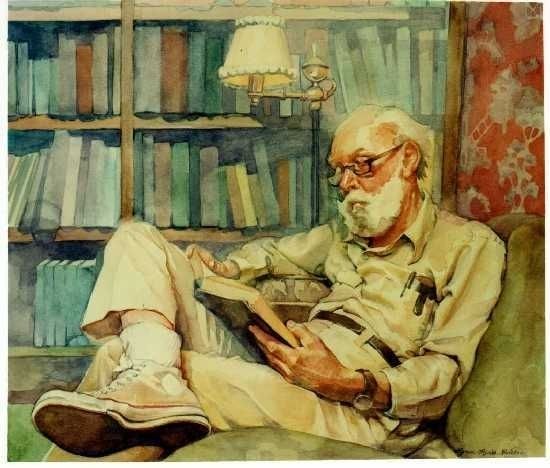

*ছবি সৌজন্য: Pinterest

অপরাজিতা দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। আগে ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট মেরিজ কলেজে ইতিহাস ও মানবীচর্চা বিভাগের ফুলব্রাইট ভিজিটিং অধ্যাপকও ছিলেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্রী অপরাজিতার গবেষণা ও লেখালিখির বিষয় উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের চিন্তাচেতনায় এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী। অধ্যাপনা, গবেষণা, ও পেশা সামলে অপরাজিতা সোৎসাহে সাহিত্যচর্চাও করেন। তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থ - সুরের স্মৃতি, স্মৃতির সুর, ইচ্ছের গাছ ও অন্যান্য, ছায়াপথ। নিয়মিত লেখালিখি করেন আনন্দবাজার-সহ নানা প্রথম সারির পত্রপত্রিকায়।

3 Responses

প্রতি সপ্তাহে অধীর আগ্রহে অপরাজিতার লেখার জন্য অপেক্ষা করছি, এইবার এত ছোট কেন ? খুব তাড়াতাড়ি পড়া হয়ে গেল, আর একটু বড় হলে, আরও ভালো লাগবে। খুব ভাল লাগছে পরতে, আর ছবি গুলো অসাধারণ

আপনাকে ধন্যবাদ। প্রযুক্তিগত কারণে অতবড় কিস্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

অনেক ধন্যবাদ অপর্ণা। হ্যাঁ, আমার আরও অনেক পাঠক আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানিয়েছেন যে তাঁরা খুব আগ্রহ নিয়ে বড় কিস্তির জন্য অপেক্ষা করছেন, আর এ বারের কিস্তি তাঁদের কাছে ছোট মনে হয়েছে। যাই হোক, প্রযুক্তিগত সমস্যা থাকলেও, এ সব মন্তব্য শুনে আমার খুব উৎসাহিত লাগছে।