আজকাল ছুটির দিনে বা সপ্তাহের শেষে অনেকেই গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়েন এবং অনেকেই এমন জায়গায় যেতে পছন্দ করেন, যেগুলো এখনো সাধারণ পর্যটকদের কাছে অজানা। ইদানিং বাংলা সিনেমায় কলকাতার বাইরে অনেক পুরনো জমিদার বাড়িতে শুটিং হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় এরকম অনেক ছোট ছোট প্রাচীন গ্রাম আছে যেখানে পুরনো জমিদার বাড়ি, পুরনো মন্দির রয়েছে। এইরকমই একটা গ্রাম বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুর গ্রাম। এখানে রয়েছে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের সুবিশাল দেউল, নবরত্ন মন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির, প্রাচীন জমিদার বাড়ি, বৈঠকখানা এবং কাছারিবাড়ি।

বৈদ্যপুর নামটা শুনলে প্রথমেই মনে হয় এখানে নিশ্চই প্রচুর বৈদ্য সম্প্রদায় লোকের বসবাস রয়েছে। একসময় বৈদ্যরা এই গ্রামে আয়ুর্বেদজ্ঞ হিসেবে যথেষ্ট নামডাক নামডাক করেছিলেন, কিন্তু বতর্মানে বৈদ্যপুরে এক ঘর বৈদ্য পরিবারও নেই। এখন বৈদ্যদের পরিবর্তে এই গ্রামে তিলি ও ব্রাহ্মণরা বসবাস করেন। বেশ কিছু মঙ্গলকাব্যে বৈদ্যপুরের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য উল্লেখযোগ্য। আমার কাছে অনেকেই এইরকম জায়গার সন্ধান চেয়ে থাকেন, যেখানে সকাল সকল বেরিয়ে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসা যায়। বৈদ্যপুরের নাম আর অল্প বিবরণ দিতেই অনেকেই যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। এক রবিবার সকালে শীতের ঠান্ডা হাওয়া উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়লাম ।

বৈদ্যপুর যেতে হলে দূর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ড্রাইভ করে ডানকুনি, সিঙ্গুর পেরিয়ে গুড়াপের কাছে এসে হাইওয়ে থেকে নেমে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়ে বৈঁচির দিকে যেতে হবে। এই বৈঁচি কালনা রোড দিয়ে অম্বিকা কালনা যাওয়া যায়। বৈদ্যপুর যেতে হলে অতটা দূর যেতে হবে না। বৈঁচি রেলগেট পেরিয়ে আট কিলোমিটার গেলেই বৈদ্যপুর।

আমরা দূর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের উপর হিন্দুস্থান হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। চা খেতে খেতে শুভব্রত প্রশ্ন করল – “আচ্ছা অমিতাভদা বৈদ্যপুরের নামকরণ বৈদ্যদের জন্য হয়েছে, এটা তো বুঝলাম। কিন্তু এই সব মন্দির, জমিদার বাড়ি এগুলো কি সব বৈদ্যরা তৈরী করেছিল? তাহলে বুঝতে হবে এঁরা বেশ অবস্থাপন্ন ছিলেন।”

আমি বললাম “না, তা ঠিক নয়। বৈদ্যপুর আগে গন্ডগ্রাম ছিল। তখন একটা বিশাল জোড়া দেউল ছাড়া সেরকম কোনও উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ছিল না। বাংলার টেরাকোটা মন্দির নিয়ে গবেষণায় পথিকৃৎ ডেভিড ম্যাকাচ্চিওনের মতে সেটা ১৫৯৮ সালে তৈরী হয়েছিল। এরপর ১৬৮০ সালে হারাধন নন্দী এই গ্রামে ব্যবসা সূত্রে আসেন। তিনি জাতে তিলি ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল মেমারির কাছের একটি গ্রামে। পরে তিনি তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে এখানে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী কালে এই নন্দীবংশের এক উত্তরপুরূষ মালদাতে বিশাল জমি কিনে এঁদের জমিদারির গোড়াপত্তন করেন। সেই থেকে শুরু। এরপর বিভিন্ন জেলা মিলিয়ে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে এঁরা প্রায় পাঁচ লাখ টাকার জমিদারি অর্জন করেন । সেই সময় এঁরা অনেক মন্দির, জমিদারবাড়ি ও কাছারী বাড়ি তৈরি করেন। পরে ওঁরা চৌধুরী পদবি লাভ করেন।”

“বুঝলাম। শুনেছি বৈদ্যপুরে বৈঠকখানাটা বন্ধ থাকে। ওটার ভিতরে ঢোকা যাবে কি?” জানতে চাইল শুভব্রত।

“সবসময় ঢোকা যায় না। আগে থেকে বলে রাখতে হয়। চলো, আমার বলা আছে।” এই বলে আমি উঠে পড়লাম।

বৈঁচি রেলগেট পেরিয়ে মিনিট পনের ড্রাইভ করার পর বাঁ দিকে বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ পড়ল। স্কুলটা পেরোলেই ডানদিকে একটা সরু রাস্তা নেমে গেছে। এইটা দিয়ে বৈদ্যপুর গ্রামে ঢোকা যায়। গ্রামে ঢুকে একটু এগোলেই ডান দিকে জোড়া আটচালা মন্দির রয়েছে। প্রথম মন্দিরগাত্রে মূলতঃ লতাপাতার মোটিফ থাকলেও অন্য মন্দিরটির বেস প্যানেলে শিকার দৃশ্য, বিদেশী যুদ্ধ জাহাজ, বন্দুকধারী সৈন্য দেখা যায়। এই মন্দিরদুটি অবশ্য কুন্ডুদের তৈরি।

এখান থেকে সোজা গিয়ে আমরা বৈদ্যপুরের প্রধান আকর্ষণ জোড়া দেউলের সামনে এসে থামলাম । জোড়া দেউল মন্দিরের সামনে ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষনের সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে। সেখানে অবশ্য প্ৰতিষ্ঠা সাল লেখা আছে আনুমানিক ১৫৫০।

“এটাকে জোড়া দেউল বলছে বটে, কিন্তু একটা মনে হয় মূল দেউল, অন্যটি মন্দিরের জগমোহন। কি, তাইতো?” জানতে চাইলেন আমাদের দলের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সুব্রতবাবু।

আমি বললাম, “ঠিক তাই, কিন্তু দুটো দরজা আছে। একটা পুবমুখী, যেটা রয়েছে জগমোহনের সামনে। অন্যটি দক্ষিনমুখী, মূল দেউলের গায়ে। মূল দেউলের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফিট। দক্ষিনমুখী প্রবেশপথের উপর প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে, যেটা এখন অনেকটাই ক্ষয়ে গিয়েছে। এখন আর প্রতিষ্ঠা সাল বোঝা যায়না।”

“তাই? সাইনবোর্ডে তো পুব আর উত্তর দিক বলছে। ওটা কি তবে ভুল?” সুব্রতবাবু জানতে চাইলেন।

আমি বললাম “হ্যাঁ, ওটা ভুল। এটা নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে, কিন্তু এখনও ঠিক করা হয়নি। আপনি নিজে যাচাই করলেই বুঝতে পারবেন।”

দেউল মন্দিরের গায়ে সূক্ষ্ম টেরাকোটার কাজ রয়েছে । মূলত লতাপাতার মোটিফ রয়েছে, অনেক পদ্মের মোটিফ ও চোখে পড়ে। প্রতিষ্ঠালিপির দুধারে যুদ্ধের দৃশ্য দেখা যায়। একটি মানুষের আকৃতিতে দশটা মাথা দেখে বোঝা যায় সেটা রাবণ, এবং এখানে রাম রাবণের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। যেহেতু এই মন্দির বিষ্ণুপুরের মন্দিরের থেকেও প্রাচীন, তাই এখানে টেরাকোটার মোটিফের মধ্যে সেই সহজাত প্রচ্ছন্ন ভাবে মানবীয় আচরণগুলো ফুটে উঠেছে, যেগুলো পরবর্তী কালে আঠারো শতকের শেষদিকে বা উনিশ শতকের টেরাকোটার মোটিফের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না ।

দেউল মন্দিরের চত্বর পেরিয়ে একটু এগোতেই একটা বড়সড় রাসমঞ্চ চোখে পড়ে। এর প্রায় পঁচিশ ফুট উচ্চতা। নয় চূড়ার এই রাসমঞ্চে সংস্কারের সময় সাদা, সোনালী ,সবুজ, নীল রঙ লাগানোর ফলে এর মূল চরিত্র পাল্টে গেছে। এটাও নন্দী পরিবার দ্বারা স্থাপিত। বর্ধমান পুরাকীর্তির গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর মতে এটি ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। পাশেই একটি ছোট দোলমঞ্চও রয়েছে।

সবাই যখন রাসমঞ্চের ছবি তুলছে, সুব্রতবাবু দেখলাম একটু কৌতুহলী ভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি জানি ওনার একটু খুঁটিনাটির দিকে নজর আছে। তাই আমি একটুও আশ্চর্য হলাম না যখন উনি একটা খুব সাধারণ দেখতে স্থাপত্যের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন “ওটা কী?”

সেটা একটা দালান মন্দির যার সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথ রয়েছে। কিন্তু তার ছাদটা অনেকটা চালার মত। আমি একটু হেসে বললাম “ আপনার নজর থেকে কিছুই এড়ায় না দেখছি। এটা বুড়োশিবের মন্দির। আগে তালপাতার ছাউনিতে পুজো হত। একবার নন্দীবংশের ছোট তরফ মামলায় জেতার জন্য এখানে পাকা মন্দির করে দেওয়ার মানত করেন। তারপর মামলা জিতে এই দালান মন্দির তৈরি করে দেন। এই শিব এখানকার জাগ্রত দেবতা। সারা বছর পুজো হয়। গাজন আর শিবরাত্রির সময় ব্যাপারটা আরও জমজমাট হয়। আপনি সনৎ বন্দোপাধ্যায়ের ‘বৈদ্যপুর অঞ্চলের ইতিহাস’ বইটা পড়ে দেখতে পারেন, ওতে আরও তথ্য পাবেন।”

রাসমঞ্চকে বাঁ দিকে রেখে আমরা দক্ষিণ দিকে হাঁটতে থাকলাম। কয়েক পা এগোতেই রাস্তার পুবদিকে প্রাচীর ঘেরা সুবিশাল নবরত্ন বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির চোখে পড়ে। মূল প্রবেশ দ্বার বন্ধ, কারণ পুরোহিত পুজো করে চলে গেছেন। মন্দিরে ঢুকতে গেলে এই বাড়ির অন্দরমহল দিয়ে ঢুকতে হবে। আমার এক বন্ধু দেবাংশু এই গ্রামেই থাকে। সেই বাড়ির লোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে মন্দিরে ঢোকাবার ব্যবস্থা করেছে।

এটাও নন্দীদের তৈরি কিনা জানতে চাইল শুভব্রত।

“নিশ্চয়ই। প্রতিষ্ঠালিপি অনুযায়ী ১৮৪৫ সালে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় । প্রতিষ্ঠা করেন হারাধন নন্দীর নাতি শিশুরাম নন্দীর তিন ছেলে ভগীরথ, দুর্লভরাম ও গঙ্গাদাস নন্দী। নন্দী বংশের দুই কুলদেবতা – রাজরাজেশ্বর, আর বৃন্দাবনচন্দ্র। কালো কষ্ঠি পাথরের কৃষ্ণমূর্তি ও অষ্টধাতুর রাধা এখানে পূজিত হন।”

কথা বলতে বলতে দেবাংশু এসে হাজির হল। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। মন্দিরের তিনদিকে বাঁধানো দরদালান, মাঝখানে বিশাল নাটমন্দির। অন্দরমহল দিয়ে একটা সিঁড়ি দরদালানের ছাতে উঠে গেছে। আমরা সেটা দিয়ে ছাতে উঠে গেলাম। ছাত থেকে মন্দিরটা দেখতে অসাধারণ লাগছিল। আমাদের দলের কনিষ্ঠতম সদস্য শুভায়ন চটপট তার নতুন কেনা ক্যামেরা বের করে বলল “এখান থেকে ফাটাফাটি ৩৬০ ডিগ্রী প্যানোরামা তোলা যাবে । এটা এই ক্যামেরা টেস্টিং এর আদর্শ জায়গা।”

দরদালানের ছাত থেকে নাটমন্দির যাওয়ার একটা আধো অন্ধকার সরু সিঁড়িও আছে। আমরা সেটা দিয়ে নাটমন্দিরে পৌঁছলাম। সেখান থেকে ত্রিখিলান প্রবেশপথ দিয়ে মন্দিরে ঢোকা যায়। প্রবেশপথের উপর সুন্দর পঙ্কের কারুকাজ আছে। তার মাঝখানে রয়েছে প্রতিষ্ঠালিপি।

সুব্রতবাবু হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন “প্রতিষ্ঠালিপির শেষে খেয়াল করেছেন, মিস্ত্রিদের নাম দেওয়া আছে….. নিত্যানন্দ ও রামচন্দ্র।”

শুভায়ন একটু অবাক হয়ে বলল “কেন, সেটা কি খুব জরুরি বা বিরল জিনিস?”

আমি বললাম “খুব বিরল না হলেও খুব বেশি মন্দিরে দেওয়া থাকে না। এই মিস্ত্রিদের সম্বন্ধে তো বিশেষ কিছু জানা যায় না….তাই যে কয়েকটা নাম পাওয়া যায়, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ এরা যেভাবে টেরাকোটার ছাঁচ বানাতেন, সেই টেকনিকটা এখনকার শিল্পীরা খুব একটা আয়ত্ব করতে পারেননি।”

বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে আমরা রাসমঞ্চ পেরিয়ে একটা সরু আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে উত্তর দিকে হাঁটা দিলাম। ৩০০ মিটার মত হাঁটার পরে ডান দিকে আর একটা রাস্তা দেয়া যায়। এই সংযোগস্থলে একটা ছোট পঞ্চরত্ন মন্দির রয়েছে। এতে খুব একটা টেরাকোটা ফলক অবশিষ্ট নেই কিন্তু যেটা লক্ষ করার বিষয় হল এই মন্দিরে বিভিন্ন ধরনের লতাপাতার নকশা ছাড়া অনেক ধরনের পাখির মোটিফ শোভা পাচ্ছে ।

মন্দির পেরিয়ে সোজা হাঁটলেই বাঁ দিকে নন্দীদের ঠাকুরবাড়ি পড়ে। বাইরে একটা নহবৎ খানা রয়েছে। ভিতরটা বেশ পরিষ্কার পরিছন্ন। পাঁচাখিলান দক্ষিণমুখী দালানের উপর সুন্দর পঙ্কের কাজ রয়েছে। ঠাকুরবাড়ির ভিতরমহলে রাজরাজেশ্বরের মন্দির রয়েছে। রাজরাজেশ্বর কষ্টি পাথরের নারায়ণ শিলা। শোনা যায় যে শিশুরাম নন্দীর স্ত্রী দ্রৌপদী দেবী এই বিগ্রহ কোনও এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

রাজরাজেশ্বর মন্দির দেখে ঠাকুরদালানে ফিরে এসে দেখলাম শুভায়ন আবার একটা প্যানোরামা শট তোলার চেষ্টা করছে আর সুব্রতবাবু ভুরু কুঁচকে কিছু একটা চিন্তা করছেন।

“কোনও সমস্যা?” জানতে চাইলাম।

“একটাই খটকা। দুজনেই যখন পরিবারের কুলদেবতা, তাহলে রাসমঞ্চটা কোন দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত?” জানতে চাইলেন সুব্রতবাবু।

“দুজনের জন্যেই। দোলের দিন দুজনকেই দোলমঞ্চে স্থাপন করা হয়।” আমি বললাম।

ঠাকুরবাড়ি দেখে বেরিয়ে আমরা আবার উত্তরদিকে হাঁটা দিলাম। একটু এগোতেই বাঁ দিকে দুটি ছোট মন্দির চোখে পড়ে। একটি আটচালা, অন্যটা নবরত্ন। নবরত্ন বলছি বটে কিন্তু তার অনেকগুলো রত্ন খসে পড়ে গেছে। অচিরেই হয়ত এই প্রত্ন সম্পদ কালের প্রকোপে নষ্ট হয়ে যাবে। দুটো মন্দিরেই প্রতিষ্ঠালিপি আছে। নবরত্ন মন্দিরটা ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে জয়দেব নন্দী তাঁর মায়ের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন। আটচালা মন্দিরটা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। আটচালা মন্দিরের নিচের দিকের কিছু টেরাকোটা প্যানেল এখনও বোঝা যায়।

শুভায়ন প্যানেলগুলো মন দিয়ে দেখছিল। একসময় সে বলে উঠল “আচ্ছা ওই যে জন্তুর উপরে দুটো লোক বসে আছে ওটা কি উট ? আর ওদিকে ঘোড়ার উপর দুজন যে বসে আছে, তাদের পোশাক দেখে তো বিদেশি মনে হচ্ছে।”

আমি বললাম, “ওটা উট এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর বিদেশী পোশাক দেখেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন বিদেশি শক্তি ভারতবর্ষে পুরোদস্তুর ঘাঁটি গেড়ে বসে গেছে। তার প্রভাব তো টেরাকোটা মন্দিরের প্যানেলে পড়বেই। এই মোটিফগুলো তো তখনকার সমাজচিত্র বোঝানোর একটা ভাল মাধ্যম। কিন্তু তার অনেকটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।“

শুভব্রত বলল “এগুলোতে নোনা ধরে গেছে। আর বেশিদিন টিঁকবে না। তার উপর সংরক্ষণের নামে যদি দু পোঁচ আধুনিক রং লাগিয়ে দেয় , তাহলে আরও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।”

মন্দিরগুলোর উল্টো দিকে একটা পুরোনো বাড়ি রয়েছে। সুন্দর থামওয়ালা বাড়ি, দেওয়ালে কিছু পঙ্কের কাজ রয়েছে। এটাও নন্দীদের একটি জমিদার বাড়ি। বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। তার পাশের গলিতে ঢুকে একটু এগোতেই সকলের চক্ষু চড়কগাছ। এই বাড়ির দেওয়ালে মাঝখানে একটা আটচালা মন্দির রয়েছে। এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, দেখলে মনে হয় বাড়ির দেওয়ালে মন্দিরটা গাঁথা রয়েছে। উপরের প্যানেলে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, কিন্তু একদম নিচের দুটো প্যানেলে কিছু টেরাকোটার কাজ এখনো অবশিষ্ট আছে। প্ৰথম প্যানেলে কৃষ্ণের জীবনের কিছু ঘটনা রয়েছে, যার মধ্যে মথুরা যাত্রার দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। তার পরের প্যানেলে বিদেশিদের ছড়াছড়ি। হাতে বন্দুক নিয়ে বিদেশি সৈন্য, হাতির পিঠে বিদেশি, শিকার দৃশ্য, সব মিলিয়ে এই প্যানেলগুলো দেখে সবার মন ভরে গেল। স্থানীয় একজন জানালেন যে এই বাড়ি আর বেশিদিন থাকবে না, হয়ত কোনো প্রোমোটারকে বেচে দেওয়া হবে।

এখান থেকে আমরা ফিরে চললাম আবার দক্ষিণ দিকে। নন্দীদের ঠাকুরবাড়ি পেরিয়ে পঞ্চরত্ন মন্দিরের পাশের রাস্তায় ঢুকলাম। পুবদিকে একটু হাঁটলেই প্রথমে বাঁ দিকে চোখে পড়ে নন্দীদের কাছারি বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালে কোনও পলেস্তারা নেই, ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। তারপরেই রাস্তার ডান দিকে কোরিন্থিয়ান পিলার সজ্জিত নন্দীদের বিশাল বৈঠকখানা। কাছারি বাড়ির ভিতরে একটা ঠাকুর দালান আর একটা শিব মন্দির আছে।

আমরা কাছারি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানার দিকে এগোলাম। দেখলাম একজন নিরীহ গোছের ভদ্রলোক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেবাংশু আলাপ করিয়ে দিল। ইনি যদিও নন্দীদের একজন বংশধর, কিন্তু পারিবারিক ইতিহাস প্রায় কিছুই জানেন না। এই বিরাট বাড়ি দেখাশোনা করা তাঁদের জন্য বেশ মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

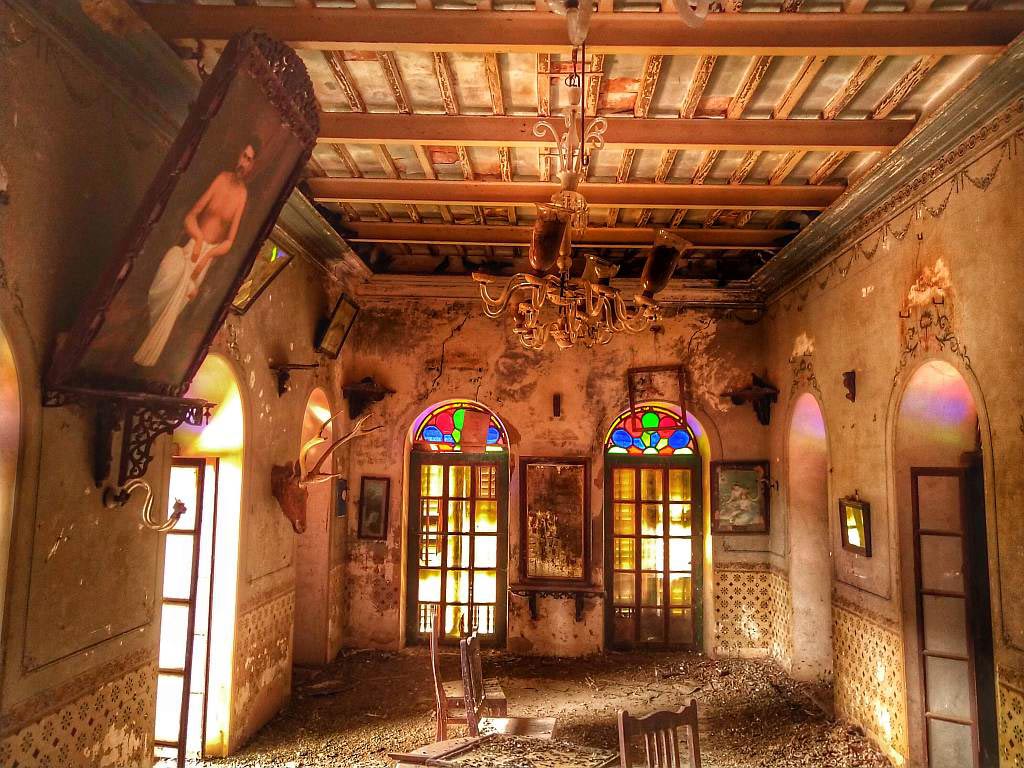

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। একটা বড় হল রয়েছে সেখানে। মেঝেতে পুরু ধুলো জমে আছে, তার উপরে জমে আছে পায়রার বিষ্ঠা। কয়েকটা ছোট ঝাড় লন্ঠন রয়েছে, দেওয়ালে কয়েকটা পেন্টিং। তার মধ্যে একটিতে আদুড় গায়ে ধুতি পরে এক ভদ্রলোক কে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। নন্দীদের বংশধর ভদ্রলোক এঁর নাম বলতে পারলেন না। ঘরের মধ্যে ছড়ানো ছিটনো কিছু চেয়ার টেবিল। একসময়ে দেওয়ালে বেশ কারুকাজও ছিল, দেখে বোঝা গেল। জানলার উপর রঙিন কাচ এখনও অনেকটাই অক্ষত রয়েছে ।

পুরনো জমিদার বাড়ির ভিতরে ঢোকার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে, তা সেখানে যতই ধুলো ময়লা থাকুক। কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। মাত্র দুশো বছরের কিছু বেশিদিন আগে এঁদের জমিদারির রমরমা অবস্থা ছিল। এই বৈঠকখানায় হয়ত অনেক গান বাজনা হত, জমিদারদারির আলাপ আলোচনা চলত। তাঁরা কি তখন ভেবেছিলেন যে একসময় জমিদারি প্রথা অবলুপ্ত হয়ে যাবে এবং বাৎসরিক অনুদিন বন্ধ হয়ে গিয়ে শুধু দেবোত্তর ট্রাস্টের সাহায্যে গৃহদেবতার নিত্যপূজা আর বাৎসরিক পুজোটুকু অবশিষ্ট থাকবে? এটা দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া খুব একটা কিছু করার নেই। কয়েকটি জমিদার বংশের উত্তরপুরুষ অবশ্য তাদের বাড়িগুলোকে হেরিটেজ হোমস্টে করে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছেন। কিন্তু তারা সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য। বৈদ্যপুরের জমিদার বংশের উত্তরপুরুষেরা কোন পথে হাঁটবেন সেটা সময় বলবে।

যাওয়া-আসা

ট্রেনে জেলে হাওড়া থেকে বর্ধমান মেন লাইনের লোকাল ট্রেনে ধরে বৈঁচি। সেখান থেকে বাসে বৈদ্যপুর। মন্দির আর জমিদারবাড়িগুলো দেখতে ঘন্টা দুই তিনেকের বেশি লাগা উচিৎ নয়। বৈদ্যপুর বা বৈঁচিতে খাওয়া দাওয়ার কোনও ভালো ব্যবস্থা নেই।

গাড়ি করে গেলে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে গুড়াপ থেকে উত্তর পূবে বৈঁচি রেলগেটের দিকে যেতে হবে। রেলগেট থেকে বৈদ্যপুর যেতে গাড়িতে মিনিট পনের লাগে। গাড়িতে গেলে এক্সপ্রেসওয়ের উপর আজাদ হিন্দ ধাবা বা হোটেল হিন্দুস্থানে খাওয়াদাওয়া সারতে পারেন।

ছিলেন নামী কোম্পানির দামী ব্র্যান্ড ম্যানেজার। নিশ্চিত চাকরির নিরাপত্তা ছেড়ে পথের টানেই একদিন বেরিয়ে পড়া। এখন ফুলটাইম ট্র্যাভেল ফোটোগ্রাফার ও ট্র্যাভেল রাইটার আর পার্টটাইম ব্র্য্যান্ড কনসাল্টেন্ট। পেশার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন নেশাকেও। নিয়মিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয় বেড়ানোর ছবি এবং রাইট আপ।

4 Responses

Jemon tathyasamriddho lekha temon upojogi chhobi.

khub sundar descriptions…. vision valo laglo… ai place er kachhakachhi r o kichhu dekhar jaiga thakle obosyi janaben……

bah darun lekha…..khub bhalo laglo…. for syamal roy,,, ei place er kache guptipara temple guli dekhe aste paren…bhalo lagbe…ambika kalna is also not far away….

bes valo bornona…also for shyamal roy, kachakachir modhye guptipara charao kalna bes valo dekhar jayga. okhane 108 Shiv mondir charao rajbari ache dekhar. sohor tao bes sundar gochano