ইতিমধ্যে আমি এই শিল্পটির (wooden block printing design) নাড়িনক্ষত্র কিছুটা আয়ত্ব করে ফেলেছি। এবার নানারকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করছি। আমার ওয়ার্কশপে অনেকেই কাজ করে তাদের পরিবার রক্ষা করছেন। সরকারি সংস্থা তন্তুজ আমার ছাপা সব শাড়ি নিয়ে নেয়। আর কোথাও পাঠাবার সুযোগ ঘটে না, কয়েক হাজার ব্লকের স্টক ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, সেগুলো বিশেষ যত্নে রাখতে হচ্ছে।

আমি নিজে ব্যস্ত সংবাদপত্রের চাকরি নিয়ে; এর মধ্যে নবীন কিশোরের সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটে শুধুমাত্র ডিজাইনের স্টুডিও করেছি, যেখানে শো বিজনেসের অনেক রথী মহারথীরা নিয়মিত আসা যাওয়া করে; সবই নবীনের জন্য। চা কোম্পানির এক বড় সংস্থা মেক্লোয়েড রাসেল তারা আমাদের দিয়ে তাদের নতুন চায়ের জন্য সমস্ত ডিজাইন করাতে চায়, এই ক্যাম্পেইনের জন্য এক ফরাসি মডেলকে তারা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল। আমি তাদের সব কিছুর জন্যই ডিজাইন করছি, কেউই আমাকে তাদের মতামত দিয়ে কখনওই কিছু বলত না ফলে কোনও চাপ না নিয়েই কাজটা করতে পারতাম। একটা সময় তারা আমার সব ডিজাইন অনুমোদন করল। এর মধ্যে ওই মডেলের জন্য কিছু সিল্কের শাড়ির ডিজাইন করে দিলাম ব্লক প্রিন্ট করে যেখানে ওদের জন্য করা মূল ডিজাইনকে কাঠের ব্লক করে ছাপলাম। ওরা ভাবতেই পারেনি এমন হতে পারে, ওই কোম্পানির মালিকানা বিদেশিদের হাতে, কোনও চা কোম্পানির জন্য যে এমন শাড়ি তৈরি করা যেতে পারে তারা ভাবতে পারেনি। এর জন্য প্রচুর শাড়ি আমায় করে দিতে হয়েছিল যা কোনওদিন বাইরের বিপণির জন্য ছিল না।

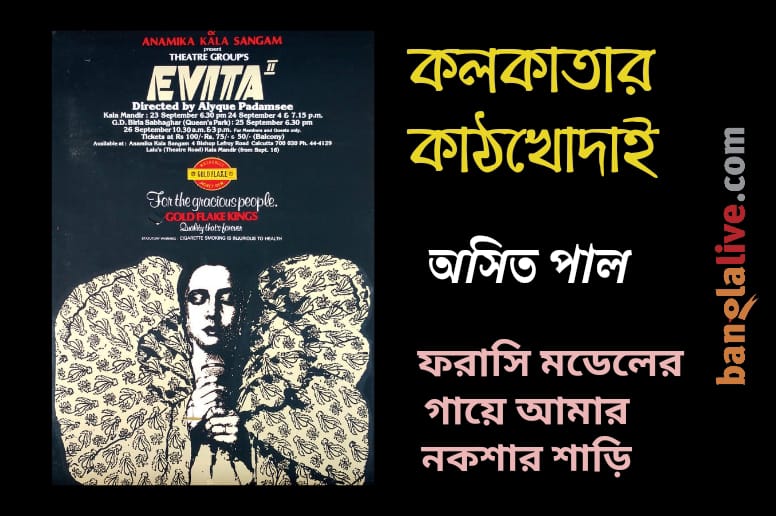

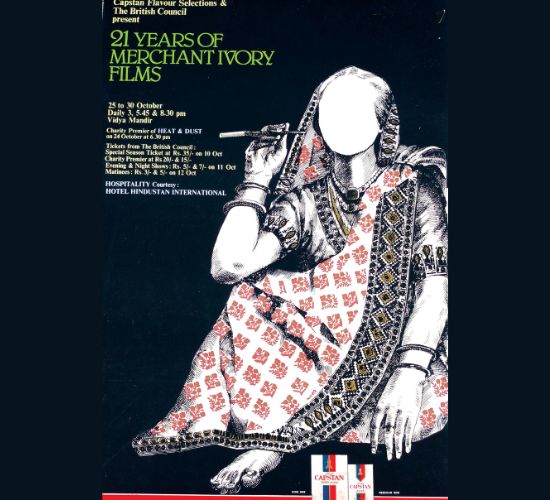

আমি নতুন ব্লক এলেই কাগজে ছাপ তুলে রাখতাম, এটা আমার একটা সংগ্রহের কারণে। ঘাম রক্ত ঝরানো কাঠের ব্লক; একদিন এর বিলুপ্তি ঘটবে। নবীনের ওখানে আমাকে দিয়ে ডিজাইন করবার জন্য এবার এল আইভরি মার্চেন্টসদের চলচ্চিত্রে একুশ বছর উপলক্ষে একটা উৎসবের। বেশ কয়েকটা ফিল্মের জন্য আলাদা আলাদা ডিজাইন বানালাম তার মধ্যে একটি ডিজাইন ছিল ধূমপানরত এক বেগমের, আমি আমার ব্লক প্রিন্টের ছাপা কাগজের কোলাজ করে দিলাম যা সকলের বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এই ফিল্মটি তে মধুর জাফরী (অভিনেতা সৈয়দ জাফরীর স্ত্রী) অভিনয় করেছিল, আমি তার মুখটাকে উড়িয়ে দিয়ে রাখলাম শুধু শরীরের অভিব্যক্তি। কাঠের ব্লকের এমন ব্যবহার সম্ভবত আগে কেউ করেনি। ঠিক এই ভাবে আরও একটি কাজ করে দিয়েছিলাম আমার কাঠের ব্লকের ছাপ দিয়ে। সেটা ছিল মুম্বইয়ের আলেক্স পদমসির নাট্য গোষ্ঠী যখন কলকাতায় অভিনয় করতে এসেছিল তখনকার। নাটকের নাম ছিল Evita– নাটকের নায়িকাকে ডানা সহ দেখালাম সেই ব্লক প্রিন্টের কোলাজসহ। মোটের উপর আমি বরাবর চেষ্টা করেছি কাঠের ব্লকের বহুমুখী ব্যবহার করার।

আগে কলকাতার এক বড় অংশ জুড়ে ছিল এই ব্লক প্রিন্টের কাপড়ের ছোট ছোট ঘাঁটি যাদের ইংরেজরা নানা সুবিধা ও উৎসাহ দিয়ে ভরণ পোষণ করে গেছেন। ইংরেজ গৃহিণীরা এদের নিয়মিত খদ্দের ছিলেন। ধীরে ধীরে এইসব ঘাঁটি কমতে কমতে প্রায় শেষ। কিন্তু ভারতের অন্য কিছু প্রদেশের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্লক প্রিন্টের কদর বিশ্বের বহু দেশে বেড়েছে। আমরা গর্ব করতাম শিল্প নিয়ে, আমাদের শিল্পের কদর সর্বত্র, কিন্তু সাবিরের মতো উচু মানের কারিগরের পরিণতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে ওরা কতটা অবহেলিত। আমাদের দুর্ভাগ্য, শাসকদের রুচিহীন দৃষ্টিভঙ্গি এই শিল্পটিকে ধীরে ধীরে রক্তহীন করে দিল।

কাঠের ব্লকের কাজ নিয়ে আমার অনুসন্ধান এবার অন্য অঙ্গনে নিয়ে এল। এতদিন যে কাঠের ব্লক নিয়ে কাজ করছিলাম সেটা মূলত কাপড়ে ছাপার। তার কাঠের আশ হয় সোজা ভার্টিক্যাল, কাটতে হয় ডিপ করে প্রায় হাফ সেন্টিমিটার আর এখন যে ব্লক নিয়ে আমার অনুসন্ধান শুরু হচ্ছে তা মূলত কাগজে ছাপার জন্য। এর ইতিহাস জানার সুযোগ খুব কম। এই কাঠের আশ হয় হরাইজেন্টাল। খুব গভীর না কাটলেও চলে। এর কাজ আরও সুক্ষ্ম। এর জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আসত। কলকাতার নিজস্ব শিল্পের এক ঘরানা গড়ে উঠেছে এর হাত ধরে। মূলত কলকাতার চিৎপুর জুড়ে ছিল এর বিস্তৃতি, আর ছিল শ্রীরামপুরে।

চিৎপুর এ আমার যাতায়াত আগের থেকে আরও বেড়ে উঠেছে। সময়টা ১৯৭০ সাল, কলকাতা কিছুটা এলোমেলো হয়ে পড়েছে। সেই ছন্দটা দেখা যাচ্ছে না। নকশাল আন্দোলনের রেশ চলছে সারা কলকাতা জুড়েই, বিশেষ করে উত্তর কলকাতায়। ওখানকার অলিগলি হঠাৎ হঠাৎ শুনশান হয়ে যায়। ঘরের জানালা বন্ধ হয়ে যায়। আমারই বয়সের বা তার থেকে ছোট ছেলেদের ছোটাছুটি, এসবে অভ্যাস হয়ে গেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই আমি যেতাম ওই চিৎপুর অঞ্চলে। সেখানে সারাদিন সব ধরনের মানুষের ব্যস্ততা লেগেই আছে। আমি ঘুরে ঘুরে খুঁজে সেইসব দোকান বা ওয়ার্কশপে হাজির হতাম। দেখতাম সবাই একমনে কাঠের উপর উল্টো করে বিভিন্ন ভাষার অক্ষর খোদাই করে চলেছে, কেউ কেউ নানা নকশা খোদাই করছে। অনেকে মিলে কাজ করছে একই ঘরে। আমি আমাদের বটতলার ছাপার সময়কার কিছু কাজ উদ্ধার করা যায় কিনা তার সন্ধানে এবার বেরিয়ে পড়লাম। শুরু হল এক নতুন অনুসন্ধানের পর্ব।

(চলবে)

ছবি সৌজন্য: লেখক

জন্ম কলকাতায় ১৯৫০ সালে। নিজে শিল্পী, বহু শিল্প বিষয়ক ইতিহাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দীর্ঘ বছর যাবত উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তার উল্লেখযোগ্য বই Woodcut prints of nineteenth century Calcutta (১৯৮২), উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই শিল্পী প্রিয় গোপাল দাস (২০১৩), আদি পঞ্জিকা দর্পণ (২০১৮, বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত), কলকাতার কাঠ খোদাই ( ২০২২) রাজ্য সরকারের বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার ২০২২।