মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী অস্তিত্ব ধরা থাকে জীবিত মানুষের স্মৃতির সংগ্রহশালায়। স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত এখন আমাদের কাছে স্মৃতি। কিন্তু অনেকসময় ওই পরলোকগত মানুষটি সম্পর্কে নানা স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে সেই মানুষটি আর একভাবে আবিষ্কৃত হন বা বেঁচে থাকেন। আবার কখনও সেই মানুষটির যাপন বা বৈশিষ্ট্য মৃত্যু-পরবর্তী শোক বা আবেগের আতিশয্যে ঢাকা পড়ে যায়। স্বাতীদির মতো এরকম বিরাট মাপের একজন শিল্পী, অভিনেতা এবং নাট্য-সংগঠক, যিনি দলকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যার জীবনচর্চার মধ্যে ‘আমি’ কখনও প্রাধান্য পায়নি, সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে ‘আমরা’, সেই মানুষটি সম্পর্কে নানাজনে নানা স্মৃতির কথা বলছেন, তাঁর শিল্পজীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করছেন, সেগুলোতে আমরা যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছি, তেমনই অভিনেতা বা শিল্পী হিসেবে স্বাতীলেখাদি বাংলা থিয়েটারে কতটা অপরিহার্য ছিলেন, এবং মূলত বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে তাঁর অবদান সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারছি।

কিন্তু আমার কাছে স্বাতীদির বিষয়টা আর একভাবে দেখা। আমি যেহেতু আর একটি নাট্যদলের সংগঠক, অভিনেতা, নির্দেশক, সেই কারণে সেদিক থেকে আমি স্বাতীলেখাদিকে দেখতে চেষ্টা করব। তার আগে বলে নিই, স্বাতীলেখাদিকে আমি প্রথম কোথায় দেখেছি, এখন আর স্পষ্ট মনে করতে পারছি না- চলচ্চিত্রে নাকি মঞ্চে, নাকি টেলিভিশনে! কারণ আমার মনে পড়ছে, নান্দীকার যখন প্রথম ‘আন্তিগোনে’ করেছিল, তখন শুনেছিলাম বাবারা দেখতেও গিয়েছিলেন। কেয়া চক্রবর্তী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রুদ্রবাবুরা মিলে ‘আন্তিগোনে’ নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নান্দীকারের ভাঙন, কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যু- সবকিছুই তখন ওই ছোটবেলায়, বেলঘরিয়ায় বসে শুনতাম। আর যেহেতু আমাদের পরিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক যে আবহাওয়া, সেটা থিয়েটার বা শিল্পচর্চা সম্পর্কিত তথ্যের ভাঁড়ারে পূর্ণ ছিল, সেই কারণেই এসব খবর আসত।

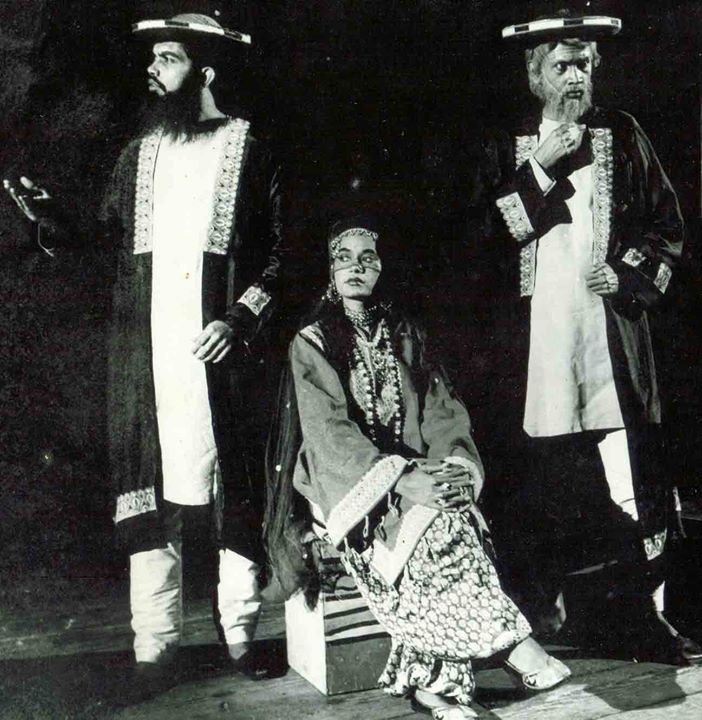

তারপর আবার নতুন করে ‘আন্তিগোনে’ শুরু হয় এবং তাতে তখন অভিনয় করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং কেয়া চক্রবর্তীর জায়গায় স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। সেইটি পরবর্তীকালে টেলিভিশনে দেখেছিলাম কিনা মনে করতে পারছি না। আমি দেখেছি, কিন্তু সেটাই স্বাতীলেখাদিকে প্রথম দেখা কিনা জানি না। তার মধ্যেই আবার ‘ঘরে-বাইরে’ও দেখেছি, সেখানে স্বাতীদি অভিনয় করেছেন। সত্যজিৎবাবুর ফিল্ম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস, ফলে সেই সময় সেটা আলাদা করে একটা চর্চার বিষয় হয়েছিল। প্রায় একই সময় দাঁড়িয়ে, আমার যতদূর মনে পড়ে, ‘শোয়াইক গেল যুদ্ধে’, বিভাসবাবুর নির্দেশনায় থিয়েটার ওয়ার্কশপের একটি প্রযোজনা, সেখানেও স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত অভিনয় করেছিলেন। সেটাও আমি ছোটবেলায় একবার বাবা-দাদার সঙ্গে দেখতে গিয়েছিলাম। ফলে এই তিনটি ঘটনার কোনটায় প্রথম স্বাতীদিকে দেখেছি, মানে দর্শক হিসেবে বা মানুষ হিসেবে তাঁকে প্রথম চাক্ষুষ করার অভিজ্ঞতা, সেটা আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে না।

তার পরবর্তীকালে আমি নান্দীকারের নাটক দেখেছি ‘শেষ সাক্ষাৎকার’, সেখানে আমাদের থেকে বয়সে একটু এগিয়ে থাকা, গৌতম হালদার এবং দেবশঙ্কর হালদার, তাঁদের প্রথম আবির্ভাব। সেখানে নিশ্চিতভাবেই স্বাতীদির ওই ভয়ঙ্কর চুপচাপ বসে থাকার যে অভিনয়, শিল্পগত দিক থেকে অনেক কঠিন এবং অনেক গভীর সে অভিনয়ের চর্চা। কিন্তু গৌতম এবং দেবশঙ্করের পারফরম্যান্স এবং ‘শেষ সাক্ষাৎকার’ প্রযোজনা হিসেবে এত উচ্চমানের, সেখানেও স্বাতীদি খুব একটা উচ্চারিত হননি। তারপরে ‘শঙ্খপুরের সুকন্যা’ দেখেছি। তখন থিয়েটার করতে শুরু করে দিয়েছি। এক এক করে নান্দীকারের নাটক, মূলত গৌতম, দেবশঙ্কর, সোহিনীর অভিনয় এবং নান্দীকারের যে সামগ্রিক প্রযোজনার মান, সেই কারণেই নান্দীকারের একজন একনিষ্ঠ দর্শক হিসেবে শেষদিন পর্যন্ত নান্দীকারের নাটক দেখেছি। যদিও ‘নাচনী’ আমি দেখে উঠতে পারিনি। এছাড়া স্বাতীদিকে প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই দেখার সুযোগ হয়েছে।

তার বাইরে অভিনেতা হিসেবে একবার যুগ্ম শো ‘সিরাজদ্দৌলা’- গিরিশবাবুর জন্মদিন উপলক্ষে গিরিশ মঞ্চে আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে অনেক অভিনেতার সঙ্গে আমিও সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে স্বাতীদি ঘসেটি বেগম করেছিলেন, এবং আমার তাঁর সঙ্গে অভিনয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বাতীদি ঘসেটি বেগম এবং আমি সম্ভবত মীরন, মীরজাফরের পুত্র হয়েছিলাম। সুরজিৎ সেখানে সিরাজদ্দৌলা হয়েছিল। আরও অনেক বড় বড় মানুষ সেখানে অভিনয় করেছিলেন। তখন আমি সদ্য আগত কলকাতা থিয়েটারে। তেমনভাবে উল্লেখযোগ্য কোনও কাজকর্ম তখনও করে উঠতে পারিনি বলে সেইসব মহারথীদের সঙ্গে তেমন সখ্য গড়ে ওঠেনি। কিন্তু স্বাতীদির ভদ্রতার যে আভিজাত্য, যে কৌলিন্য, সেই জায়গা থেকেই উনি পরম স্নেহে আমাদের মতো অনেককেই কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আমার এখনও সেটা মনে আছে এবং এর মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি নেই।

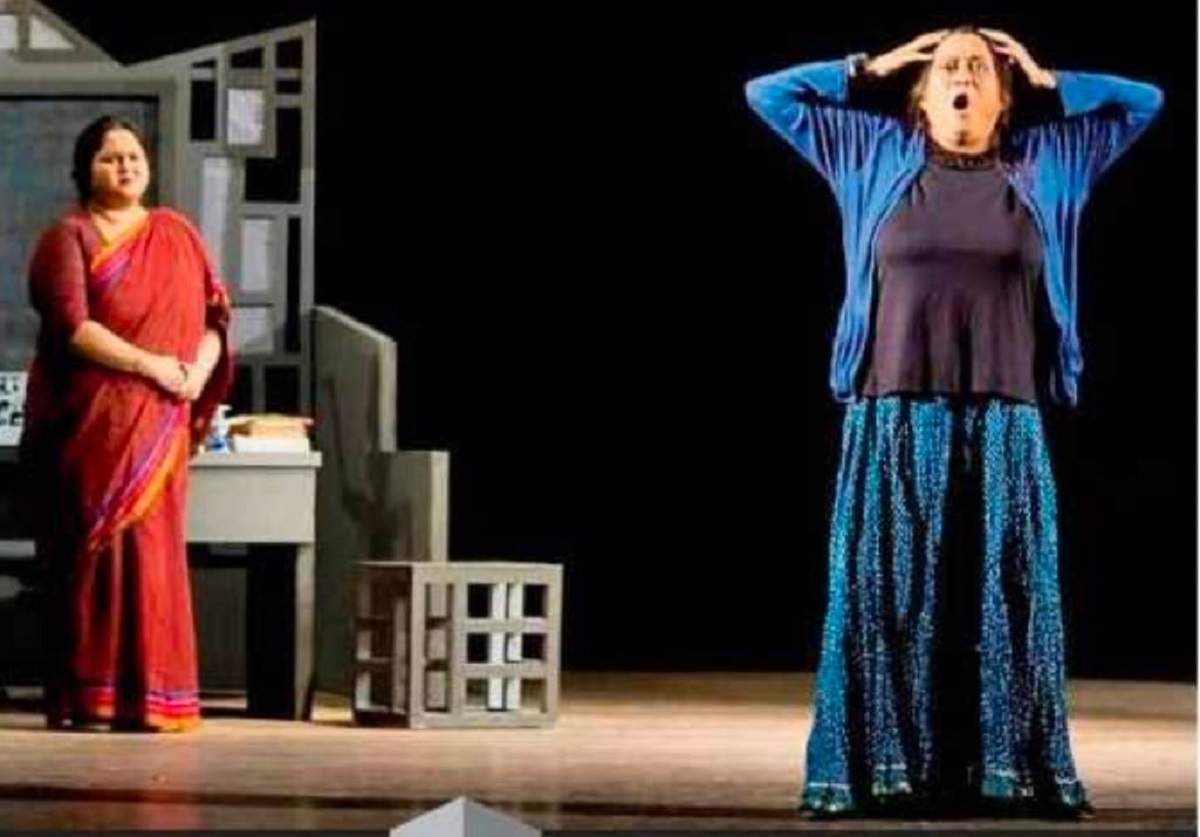

পরবর্তীকালে যখন আমরা ‘মেফিস্টো’ করলাম, সুমন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় চেতনার ব্যানারে, তখন আবার সবাই মিলে, মূলত আমাদের প্রজন্মের অভিনেতারা কাজ করেছিলেন। আগের প্রজন্মেরও কেউ কেউ ছিলেন। বিমলদা, সীমাদি, অশেষদা আর দেবশঙ্কর, গৌতম, কৌশিক, ব্রাত্য এঁরা তো ছিলেনই। সেই প্রযোজনা প্রসঙ্গে স্বাতীদি বলেছিলেন, উনি সবার জন্য খুব গর্ববোধ করছিলেন যে বাংলা থিয়েটার কতটা সমৃদ্ধ হচ্ছে, কত ঝকঝকে ছেলেমেয়েরা আসছে। তারপরে আবার পরবর্তীকালে ‘দৃশ্যপট’-এর প্রযোজনা ‘বাবলি’। ব্রাত্যর নাটক, অনির্বাণ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় অভিনয় করেছিলাম। সেখানে বাবুয়া মানে সোহিনী আমার সহ-অভিনেত্রী ছিলেন। সেই কারণে আবার স্বাতীদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। সকলেরই খুব প্রশংসা করেছিলেন। ওঁর খুব ভাল লেগেছিল নাটক। তখন আর একটু গভীরে পরিচয় হল। পরিসরটা একটু বাড়ল।

তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাটকে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। আমি যখন নাটক দেখতে গেছি, তখন দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে আমার সঙ্গে ওঁর সেরকম হৃদ্যতা ছিল না। বা স্বাতীদির খুব কাছের মানুষ ছিলাম আমি, এমনটা নয়। মূলত দর্শক হিসেবেই আমি স্বাতীদিকে দেখেছি, দূর থেকে। ‘স্পন্দন’ নামক একটা সিরিয়ালেও একদিন-দু’দিনের কাজ ছিল ওঁর সঙ্গে। সেখানে যেরকম হয়, শিল্পচর্চার বাইরে স্নেহময়ী একজন অভিনেত্রী হিসেবে সেই আলাপ পর্ব। ফলে নাট্য-সম্পর্কিত আলোচনা স্বাতীদির সঙ্গে আমার কোনওদিনই হয়নি। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে, তাঁর জীবনচর্চার মধ্যে, বিশেষ করে শিল্পচর্চার মধ্যে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে- ‘আমরা’ এই শব্দটাকে কঠোরভাবে পালন করা বা যাপন করার যে প্রথা উনি জারি রেখেছিলেন, সেটা ঈর্ষনীয়। আজকের এই ‘আমি’র রাজত্বে – আমার দেশ, আমার রাজ্য, আমার নাটক, আমার দল, এই যে ‘আমি’ ‘আমি’, এই আমিত্বের বাইরে গিয়ে একটি দলকে কেন্দ্র করে, দলের সকলকে নিয়ে বেঁচে থাকার যে আনন্দ, সেই সমগ্রতার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার যে আনন্দ, সেইটা উনি ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন এবং তাঁর যাপনের মধ্যেও সেটা ছিল।

আমি এই কারণে বলছি, ‘ঘরে-বাইরে’র পরে উনি নিশ্চয়ই পেশাদার শিল্পী হিসেবে টালিগঞ্জে জায়গা করে নিতে পারতেন। কিন্তু আমি জানি যে এরকম অনেক অফার উনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা উনি বারবার বলতেন, আমি শুনেছি অনেকের মুখে ‘আমার দলের কাজ আছে, আমার নান্দীকারের নাটক আছে, আমার ছোটদের ওয়ার্কশপ করানো আছে, আমার সময় নেই।’ স্বাতীদির নির্দেশনায় ‘মাধবী’ একটা ক্লাসিক প্রযোজনা। সেখানে মরাঠি থিয়েটারের মত সঙ্ঘবদ্ধ মিউজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। প্রায় শেষ দিকে এসে উনি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, দল তাঁকে দেওয়ার পর। আগেও কিন্তু ডিরেক্টর হয়ে যেতে পারতেন। হননি। কতটা কর্তব্যনিষ্ঠ ও দলের অনুশাসন বা শৃঙ্খলাকে কতটা মান্যতা দিতেন, সেটা বোঝা যায়।

নান্দীকারের সঙ্গে ওঁর যে একাত্মতা, তা কতটা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছিল বোঝা যায় একটা বিষয় থেকে– উনি যে নান্দীকারের বাইরেও আরও কিছু নাটক করেছেন, এবং সেগুলোও বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য, সে কথা কিন্তু খুব বেশি করে উঠে এল না ওঁর মৃত্যু-পরবর্তী আলোচনায়। তার মধ্যে একটি ‘শোয়াইক গেল যুদ্ধে’। আর একটি ‘গ্যালিলিও’, যাতে ফ্রিৎস বেনেভিৎস-এর পরিচালনায় শম্ভু মিত্র অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া ব্রাত্য বসুর নির্দেশনায়, বিজয় তেন্ডুলকরের ‘কন্যাদান’ নাটকে মায়ের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন। এই যে এত স্মৃতিচারণ হল, অনেকগুলোই দেখলাম, সেখানে এই নামগুলো কিন্তু কেউ উচ্চারণ করলেন না। ফলে নান্দীকারের বাইরেও যে ওঁর সুদৃঢ় অভিনয়গত বা শিল্পগত অবস্থান ছিল, সেটা জনমানসে খুব একটা দাগই কাটতে পারেনি। কারণ, সম্ভবত উনি সেটা চানওনি। ফলে উনি এবং নান্দীকার অবিচ্ছেদ্য হয়েই থেকে গেছেন।

সকলেই জানেন যে উনি সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। যেমন ইংরেজি সাহিত্যে পারঙ্গম ছিলেন, তেমনই পাশ্চাত্য ও দেশজ সঙ্গীত সম্পর্কেও ওঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এরকম মানুষ তো থিয়েটারে প্রায় নেই বললেই চলে, যে একইসঙ্গে বেঠোভেন, মোৎজার্ট এবং দেশজ রাগ-সঙ্গীত সম্পর্কে সমান ওয়াকিবহাল বা জ্ঞানী। এরকম মানুষ বাংলা থিয়েটারে এখনও পর্যন্ত বিরল। তার ফলে নান্দীকারের থিয়েটার প্রযোজনার (অবশ্যই অনেকের অবদান আছে) সামগ্রিক দিকটা যে স্বাতীদির নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিল, বিশেষত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, সেটা সবাই স্বীকার করেছে। দেখছিলাম গৌতম হালদারও তাঁর স্মৃতিচারণায় সেই কথা উল্লেখ করেছেন, দেবশঙ্কর উল্লেখ করেছেন। ফলে এ নিয়ে আমার নতুন করে কিছু বলার নেই।

এটাই কেবল লক্ষ করার যে, একজন অভিনেতা যিনি বিরাট মাপের পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করছেন, বা ‘শোয়াইক গেল যুদ্ধে’র মতো ঐতিহাসিক প্রযোজনার মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন, এর ফলে তাঁর ব্যক্তিগত শিল্পী-জীবনের পরিসর ব্যাপ্ত হলেও বা তার সম্ভাবনা দেখা দিলেও তিনি সেটাকে আমল দিতে চাননি। নিশ্চিতভাবেই সেটা হতে পারত, যদি উনি সেটা চাইতেন। কিন্তু এই সবকিছুকে দূরে ঠেলে দিয়ে, এই সমস্ত লোভগুলোকে সরিয়ে দিয়ে উনি নান্দীকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে অঙ্গীভূত একটা পথ বেছে নিয়েছিলেন। এই যে একসঙ্গে বাঁচা, গ্রুপ থিয়েটারের যে আদর্শ, এই যে সংগঠনকে ঘিরে অনেকগুলো মানুষকে নিয়ে শিল্পসৃষ্টির আনন্দ, সেইটার মধ্যেই উনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

এই ক্ষেত্রেই স্বাতীদিকে আমার খুব ব্যতিক্রম মনে হয় আজকের বাংলা থিয়েটারের জগতে। মনে হয়, সামগ্রিকভাবেই কলকাতার থিয়েটারের মূল চরিত্র থেকে উনি আলাদা ছিলেন। আমি তো ভাবতেই পারি না, যে দিনের পর দিন উনি নেপথ্যে নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছেন। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ দেখে মনে হয়েছিল এর আগে আমি বাংলা থিয়েটারে এরকম দেখিনি। এখনও দেখি না, যে একজন মহিলা শাড়ি পরে দরজার পাশে কখনও বসে, কখনও দাঁড়িয়ে ভায়োলিন বাজিয়ে যাচ্ছেন। ভায়োলিন বাজানো মহিলা- এই দৃশ্যেই বাঙালির চির-অভ্যস্ত চোখে একটু খটকা লাগে, সেখানে তো উনি ব্যতিক্রমই। তারপরে সিন্থেসাইজার বাজাচ্ছেন, পরবর্তী প্রযোজনাগুলোতে দেখেছি, গান গাইছেন। নিজে যখন অভিনয় করছেন, দলের প্রয়োজনেই করছেন।

‘শানু রায়চৌধুরী’ ওঁর একটি একক কাজ। বিদেশি একটি নাটক, রুদ্রবাবুর অনুবাদ, এবং গৌতমের নির্দেশনায় সম্ভবত করা হয়েছিল। সেখানে উনি যে কতটা উঁচু দরের একজন শিল্পী, অভিনেত্রী, সেটার প্রমাণ রেখেছেন। ‘শানু রায়চৌধুরী’ একক কর্মকাণ্ডের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর আগে অনেক একক বাংলা থিয়েটারে হয়েছে। তৃপ্তি মিত্রের ‘অপরাজিতা’ হয়েছে। ছোট ছিলাম বলেই দেখা হয়ে ওঠেনি, অডিও শুনেছি। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তামাকু সেবনের অপকারিতা’ও এরকম আর একটি উদাহরণ। পরবর্তীকালে গৌতম হালদার নিজে করেছেন, শাঁওলীদি করেছেন। কিন্তু টেক্সট-এর দিক থেকে এবং সময়-প্রেক্ষিতে ‘শানু রায়চৌধুরী’ অনেক বেশি আধুনিক। সেখানে যেভাবে একটা মঞ্চকে ব্যবহার করেছেন, অভিনেত্রী হিসেবে পুরো মঞ্চপরিসরকে যেভাবে দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন, এবং চরিত্রটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেটা অকল্পনীয়। এক নারীর মধ্যে একইসঙ্গে নিঃসঙ্গতা ও আধুনিকতা, নারী চরিত্রের যাবতীয় কষ্ট, তার মধ্যেও যে মহত্ব, যাপনের নিজস্বতা, তথাকথিত নারীবাদী সমাজ-সভ্যতার যে নতুন আন্দোলন, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ‘শানু রায়চৌধুরী’তে এক বিকল্প নারীত্বের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন স্বাতীদি। এটা ওঁর মতো আধুনিক মানুষের পক্ষেই সম্ভব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনচর্চার সঙ্গে নিজের শিল্পচর্চা মিলিয়ে নিয়েছেন, আর প্রত্যহ সেটা চর্চা করছেন।

এই সমস্তকিছুর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে ওঁর অভিনেত্রী সত্তা যে আরও পরিণতি লাভ করছে, সেটা বোঝা যায় পরবর্তীকালে ওঁর ছবিগুলো দেখলে। ওঁর স্নেহধন্য শিবপ্রসাদের ‘বেলাশেষে’ ছবিটি দেখেছি আমি। কিন্তু সব ছাপিয়ে আবারও সে কথাটাই বলতে চাইব যে এই সবকিছুর মধ্যে থেকেই ওঁর যে নিজস্ব ‘আমি’, যেটা সবাই হয়ে উঠতে চায়, যেটা উনি অক্লেশে হয়ে উঠতে পারতেন, তাকে উনি সেভাবে সামনে আনেননি। পেশাদার টেলিভিশন বা সিনেমার জগৎ বা থিয়েটারেও আপাতদৃষ্টিতে যে পেশাদারি কাঠামো আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে উনি অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারতেন, আরও সুযোগের সঙ্গে, আরও চরিত্রে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। ওঁর নিজের জন্য সুযোগের তো কোনও অভাব ছিল না! কিন্তু এই সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে উনি ‘নান্দীকার’ নামক একটি সংগঠনকে সন্তানের মতো, পরিবারের মতো, প্রেমিকার মতো ভালবেসেছেন, সেটাকে আগলে রেখেছেন। এবং সেখানে যারা থিয়েটার বা শিল্পচর্চা করেন, তাঁদের সাহায্য করেছেন, পাশে থেকেছেন, তাঁদের ইলিয়টও পড়িয়েছেন, বিথোভেনও শুনিয়েছেন, আবার রাগ-সঙ্গীতেরও তালিম দিয়েছেন।

ওরকম একজন জ্ঞানী মানুষ, যিনি শেক্সপিয়ার, বিথোভেন, ভারতীয় রাগ-সঙ্গীত ও সাহিত্যটা গুলে খেয়েছেন, যিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন, তিনি তো তাঁর মতো করে অন্যরকম একটা জীবন বেছে নিতেই পারতেন, যেরকম আমরা মধ্যবিত্তরা নিয়ে থাকি! যে সব দিকটা বজায় রেখে আমাদের শিল্পচর্চাও হবে। কিন্তু উনি নিজেকে, ওঁর দক্ষতাকে, ওঁর যাবতীয় যোগ্যতার সবটুকু ‘নান্দীকার’কে দিয়েছেন, ‘নান্দীকার’-এর ভালর জন্য, ‘নান্দীকার’ যাতে বড় হয়ে ওঠে, ‘নান্দীকার’-এর প্রযোজনা যাতে বাংলা থিয়েটারের সম্পদ হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা প্রযোজনার ক্ষেত্রেই ওঁর এই সুনির্দিষ্ট আত্মত্যাগ ‘নান্দীকার’কে নিশ্চিতভাবে ঋদ্ধ করেছে। যাঁরা নান্দীকারকে গড়ে তুলেছেন তাঁরা অনেকেই পরে আপনগুণে ‘আমি’ হয়ে উঠেছেন বাংলা থিয়েটারে বা বাংলা শিল্পজগতে। কিন্তু স্বাতীদি কখনওই ‘আমি’ হয়ে উঠলেন না, উনি ‘নান্দীকার’-এর স্বাতীদি-ই থাকলেন।

আমাদের এখনকার ব্যক্তিদর্শনের যে সংস্কৃতি, সেখানে উনি ব্যতিক্রম– বারবার এটাই আমার কাছে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠে স্বাতীদি সম্পর্কে। আর অভিনেত্রী হিসেবে আমি বলব, স্বাতীদির মধ্যে যেহেতু ওই ‘আমি’ ব্যাপারটা কম ছিল, ‘শানু রায়চৌধুরী’ ছাড়া, সেরকমভাবে খুব বড় চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ খুব একটা যে এসেছিল তা নয়। যদিও ‘শঙ্খপুরের সুকন্যা’তে উনি একটা বড় পার্ট করেছিলেন।

তবে যেহেতু আমি কেয়া চক্রবর্তীর ‘ভালোমানুষের গল্প’ বা ‘আন্তিগোনে’ দেখিনি, স্মৃতিচারণায় তুল্যমূল্য বিচার চলে আসার যে সম্ভাবনা থাকে, সেটা এক্ষেত্রে আমাকে প্রভাবিত করেনি। বাঙালির যে মৃত্যু-পরবর্তী উন্মাদনা থাকে মৃত মানুষটিকে নিয়ে, কেয়াদির ক্ষেত্রে সেটা প্রবল ছিল। এখন যেমন স্বাতীদিকে নিয়ে হচ্ছে। তাতে মানুষটার শিল্প-যোগ্যতা নিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা বা নান্দনিক বিষয়গুলো অধিকাংশ সময় ঢাকা পড়ে যায়। আমি কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয় দেখিনি। কিন্তু আমি আমার সময়ে ‘শঙ্খপুরের সুকন্যা’ বা ‘শানু রায়চৌধুরী’ বা ‘আন্তিগোনে’ টেলিভিশনে দেখেছি, রেকর্ডেড। বা ‘শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ ছোটবেলায় দেখেছি, আমার আবছা মনে পড়ে, স্বাতীদি মঞ্চে গান করছেন একটা স্কার্ট পরে। আমার মনে আছে ওঁকে অনেকটা পোলিশ মহিলাদের মতো লাগত। কারণ তখন পূর্ব-ইউরোপের বা সোভিয়েত দেশের অনেক ছবি পত্রপত্রিকার কল্যাণে আমরা পেতাম। তাই মঞ্চে ওঁকে সেরকম লাগত অনেকটাই।

কিন্তু সবকিছুর মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসেবে ওঁর যে নিজস্বতা ছিল, সেটা সবাই টের পেত। এই যে ‘আমরা’র মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেও নিজস্ব স্পার্ক, মনুষ্যত্বের আভিজাত্য, শিক্ষা, জ্ঞান, এইটা প্রকাশ পাওয়া—এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। এবং অদ্ভুতভাবে আমি কখনও দেখিনি উনি ‘আমি’ শব্দটা ব্যবহার করেছেন। আমাদের ‘নান্দীকার’- আমাদের দল- আমাদের প্রযোজনা। আমারও সৌভাগ্যবশত দু’একবার কথা হয়েছে, যেমন ‘শেষ সাক্ষাৎকার’ প্রসঙ্গে বলেছিলাম, ‘আপনি কী করে অতক্ষণ বসে থাকতেন? আর হঠাৎ করে ওই চিৎকার! আমি না কীরকম একটা… আমার মায়ের কথা মনে পড়েছিল!’ এটা আমি একবর্ণ বাড়িয়ে বলছি না। তখন গৌতমের সঙ্গে ‘নান্দীকার’-এর দূরত্ব হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমেই বললেন, ‘সেই গৌতম বল, দেবশঙ্কর বল, কী অসাধারণ সব অভিনয় করেছিল…! ও তুমি দেখেছিলে? তোমার তখন বয়স কত?’

আমি যখনই কোনও নাটক নিয়ে কথা বলতে গেছি, কোনও তো একটা সূত্র চাই, তখনই যেরকম হয়, সেই স্বাভাবিক প্রবণতায় প্রশংসা করতে গিয়ে প্রত্যেকবারই প্রতিহত হয়েছি। উনি নিজের জায়গাটাকে নিজে ছোট করে দিয়েছেন। ‘ফেরিওয়ালার মৃত্যু’তে আমার চেনা একটা চরিত্র কী অবলীলায় উনি অভিনয় করেছেন, অতগুলো স্তর চরিত্রটার মধ্যে। স্বামী-সন্তান-স্বামীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক সব মিলিয়ে নানারকম দোটানা। সেটাও যখন বলেছি, তখনও সবসময় অন্যদের কথা। কখনও নিজেকে জাহির করা নয় বা নিজে কী করেছি তাই নিয়ে কথা নয়। আমি কিন্তু অনেককেই দেখেছি, নিজের চরিত্র নিয়ে বলতে গিয়ে এমন একটা গল্প ফেঁদে বসেন যে একটা ভয়ংকর কাজ পৃথিবীতে করেছেন। অথচ স্বাতীদি যখন এরকম ভয়ংকর চরিত্র করেছেন, সেগুলোকে ‘আমি’র পাহাড়ে ঢেকে রাখেননি। আমিত্বটাকে ভেঙে তার মধ্যে আমরা-কে প্রতিস্থাপন করেছেন প্রত্যেকবার।

সত্যজিৎবাবুর ফিল্মে অভিনয় করা তো বাঙালি শিল্পী-মহলের কাছে বিরাট ব্যাপার। সেইটা ভাঙিয়েই কত লোক খান বা খেয়েছেন, সেটা আমরা সবাই জানি বা এখনও দেখি। কিন্তু স্বাতীদি একবারের জন্যও তাঁর থিয়েটার জীবন, তাঁর নান্দীকার-জীবন এসবের বাইরে যেগুলো সাধারনের কাছে অতি লোভনীয়, সেই ব্যাপারগুলো সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

একবার রুদ্রবাবু ও স্বাতীদি আমাদের ‘প্রাচ্য’র একটি নাটক দেখতে এসেছিলেন। ওঁদের পুরনো সদস্য অচিন্ত্যদা তখন আমাদের সঙ্গে থিয়েটার করতেন। শেক্সপিয়রের ‘রোমিও জুলিয়েট’-এর অ্যাডাপটেশন, ‘রোমি ও জুলি’ নামে একটি নাটক করেছিলাম আমরা, সেটা দেখতে এসেছিলেন। স্বাতীদি ইংরেজি সাহিত্যের ওরকম একজন জ্ঞানী মানুষ। আর এদিকে আমি নিজেই আমার প্রযোজনার মধ্যে কত খুঁত যে দেখতে পেয়েছি তার শেষ নেই। কেবল মনে হচ্ছে, যেটা ভাবছি সেটা মঞ্চে গড়ে তুলতে পারছি না। আমি যে অক্ষম, প্রত্যেক মুহূর্তে সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু ওঁরা কী যত্নের, কী স্নেহের মধ্যে দিয়ে ওঁদের ফিডব্যাকটা বললেন, এত উৎসাহ দিলেন, সে ভোলার নয়। সবচেয়ে বড় কথা, ভুলগুলোকে মার্জনীয় ভঙ্গিতে বলে, যেগুলো ভাল লেগেছে সেগুলোকে এত বড় করতে লাগলেন, যে সেটা থেকেই মানুষ হিসেবে অনেক কিছু শিখলাম। সেখানেও আবার সেই ‘আমরা’। বারবার বলছেন ‘তোমরা যেটা করলে, এতগুলো ইয়ং ছেলেমেয়ে গাইছ নাচছ, একটা এনার্জি যেন পুরো মঞ্চটা জুড়ে খেলা করছে…’ – সেখানেও বলছেন ‘তোমরা’। এই আমিত্ব বিসর্জন দেওয়ার শিক্ষাটাই স্বাতীদির থেকে আমার পাওয়া।

শিল্পী স্বাতীদি কত বড়, সেটা যাঁরা যোগ্যতর, তাঁরা বিচার করবেন। ইতিহাসে তিনি তাঁর আসন ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছেন, সত্যজিতের কারণে, নান্দীকারের কারণে, তাঁর নিজস্ব যোগ্যতায়। কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আজকের যে ভয়াবহ আমিত্বের রোগ, করোনাভাইরাস আতঙ্কের পাশাপাশি এই আমিত্বের ভাইরাসও যে আমাদের এই মধ্যবিত্ত যাপনে ছড়িয়ে পড়েছে, তার থেকে একেবারে ব্যতিক্রমী এক জীবনবোধের সন্ধান দিয়েছিলেন স্বাতীদি। ওঁর স্মৃতিচারণের মহাসড়কে এইটুকু ভূমিকার উল্লেখ থাক। কবির ভাষায় ধরা থাক শিল্পীর অপরাজেয় শিল্পসত্তা —

‘…কোনও সৌরভে আমি ভিড়লাম না,

কোনও কুয়াশা আমাকে স্তিমিত করতে পারল না,

কারণ আমার বিশ্বাস ন্যস্ত ছিল পাথরে,

এক অনমনীয় পাথরে।’

*ছবিসৌজন্য: Indiatimes, Nandikar, arealnews, thedailystar

বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, মূলত একজন নাট্যকর্মী, অভিনেতা ও পরিচালক। তাঁর প্রথম নাটক 'দখল', স্যাস নাট্য-পত্রিকায় ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। আরও দুটি নাটক- 'দ্য হাউস অফ বার্নার্ডা আলবা' অবলম্বনে খন্ডহর (বাংলা) মঞ্চস্থ হয়। ২০১৮ সালের নাট্যসৃজন শারদীয়ায় প্রকাশিত হয় সত্যজিৎ রায়ের গল্প অবলম্বনে 'সুজন হরবোলা' এবং আননায়ুধ নাট্য-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে নাটক বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, কৃত্তিবাস পত্রিকা, আননায়ুধ ও কলকাতা কথকতায়।

2 Responses

বেশ সুন্দর গোছানো লেখা। পড়ে ভালো লাগলো। সেই সাথে জানলামও অনেক কিছু….

খুব মূল্যবান মূল্যায়ন করলে বিপ্লব দা, সমৃদ্ধ হলাম পড়ে।