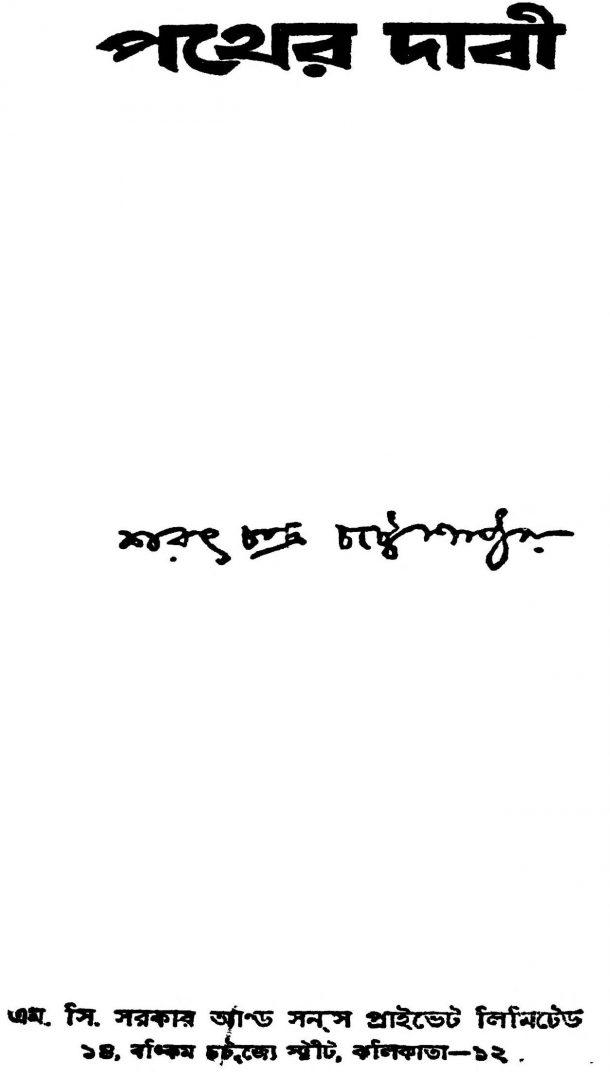

‘পথের দাবী’ বই হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। এই তীব্র জাতীয়তাবাদী উপন্যাসের লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। কংগ্রেসে থেকে কাজ করেছেন। মূলত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতি গভীর ভালবাসা ও সমর্থনই শরৎবাবুর রাজনীতিতে সরাসরি জড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন প্রয়াত হলে, শরৎচন্দ্র রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহ হারান। এই সময়েই ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ‘পথের দাবী’। উপন্যাসের মূল চরিত্র ‘সব্যসাচী মল্লিক’-কে এক ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন, অবিসংবাদিত নেতা ও বিপ্লবী হিসেবে চিত্রায়িত করেন লেখক। নিজে কংগ্রেসী রাজনীতি করলেও, শরৎবাবু নিপাট অহিংস মতে স্বদেশীয়ানার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর এ ব্যাপারে নিজস্ব ভাবনা ছিল। ‘পথের দাবী’ উপন্যাসের গড়ে ওঠার ধরনই তা বোঝায়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আলোড়ন ফেলে দেয় এই রচনা। তৈরি হয় নানা বিতর্ক। উপন্যাসকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের দু’টি চিঠি মনে রাখার মতো। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্র ১৯২৩ সালে ‘পথের দাবী’ লেখা শুরু করেছিলেন। একটু লিখে আর এগোননি। সেই সময় ভারতের রাজনীতিতে দেশবন্ধুর ‘স্বরাজ্য দল’ আলাদাভাবে তাদের অস্তিত্ব দেখাচ্ছে। কংগ্রেসের অহিংসপন্থী নেতাদের সঙ্গে দেশবন্ধুর সংঘাত যথেষ্ট স্পষ্ট। ১৯২৯ সালে দেশবন্ধুর প্রস্তাবিত ‘হিন্দু- মুসলিম চুক্তি’ বা ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ খারিজ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে যথেষ্ট ভালো ফলকরে স্বরাজ্য দল। ১৯২৪-এ ফাঁসি হয় তরুণ বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার। ওদিকে ১৯২২ সালে বার্লিন থেকে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের বিষয়ে কাজ করছেন এম এন রায়। এইরকম পরিস্থিতিতেই লেখা হয় ‘পথের দাবী’।

‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকা প্রকাশ করতেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রেরা। ১৯২৩ সালে একদিন আশুবাবুর বড় ছেলে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাড়ি এসে আবিষ্কার করেন ‘পথের দাবী’-র প্রথম অংশ। যথারীতি পত্রিকায় তা ছাপতে চান। কিন্তু শরৎবাবু বলেন, এই ‘ভয়ংকর’ লেখা তাঁদের পক্ষে ছাপা সম্ভব হবে না। কিন্তু রমাপ্রসাদ তা মানেন না। অতঃপর লেখা শুরু হয়। ‘বঙ্গবাণী’- তে প্রথম কিস্তি হিসেবে ‘পথের দাবী’-র ওই অংশ, যা রমাপ্রসাদ সেদিন শরৎবাবুর বাড়িতে পেয়েছিলেন, তা ছাপা হয়। তারপর ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। শরৎচন্দ্রকে দিয়ে কিছু লেখানো খুবই মুশকিল ছিল। কারণ, তিনি খুব গড়িমসি করতেন। ফলে, পত্রিকার ২৪টি সংখ্যায় ‘পথের দাবী’ প্রকাশের জন্য কতবার যে শ্যামাপ্রসাদ, রমাপ্রসাদ বা ব্যবস্থাপক কুসুমচন্দ্র (রায়চৌধুরী)-কে শরৎবাবুর বাড়ি ছুটতে হয়েছে, তার ঠিক নেই।

এদিকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশদের টনক নড়ায় এই উপন্যাস। ‘বঙ্গবাণী’-তে প্রত্যেক কিস্তি বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে তা ইংরেজি অনুবাদ করে সবকিছু নিয়মিতভাবে বুঝে নিচ্ছিল সরকার। রমাপ্রসাদ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, তথা পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধুর কাছ থেকে সরকারের রকমসকমের সব খবরই পেতেন। লেখা শেষ হওয়ার পর উপন্যাসটিকে বইয়ের আকার দেবার জন্য এগিয়ে আসেন এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স। প্রতিষ্ঠানের তখনকার মালিক সুধীরচন্দ্র সরকার ‘পথের দাবী’ পুরোটা পড়ার পর রাজরোষে পড়ার ভয়ে পিছিয়ে আসেন। তখন ‘বঙ্গবাণী’ নিজেই ছাপার দায়িত্ব নেয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে উমাপ্রসাদ প্রকাশক হিসেবে বইটি ছাপেন। ৩০০০ কপি ছাপা হয়। প্রকাশের প্রথম দিনই ১০০০ কপি বিক্রি হয়ে যায়। বাকি ২০০০ কপিও কয়েকদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। উপন্যাসকে ঘিরে সাধারণ মানুযের তীব্র উন্মাদনা দেখে, ব্রিটিশ সরকার এর বিরুদ্ধে মামলায় না গিয়ে বইটিকে বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ততদিনে ৩০০০ কপিই বিক্রি হয়ে নানা মানুষের হাতে তা ছড়িয়ে পড়েছে।

সরকার বইটিকে বাজেয়াপ্ত তো করল, কিন্তু তাদের হাতে তখন ‘পথের দাবী’-র কোনও কপি নেই। বাজেয়াপ্তকরণের জন্য অন্তত একটা কপি তো চাই। সেই কারণে ‘বঙ্গবাণী’ দফতরে পুলিশ এসে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে একটি কপি চাইল। ততদিনে ‘পথের দাবীর’-র ৩০০০ কপিই শেষ। প্রেসেও কোনও কপি নেই। পুলিশ বলে, নিয়ম অনুযায়ী সরকারি দফতরে যে কোনও নতুন প্রকাশিত বইয়ের তিনটি কপি দেওয়ার কথা, তা দেওয়া হয়নি কেন? রমাপ্রসাদের জবাব ছিল, তা দেওয়ার কথা প্রকাশের পরে ২০ দিনের মধ্যে। কিন্তু, তখন ২০ দিনও হয়নি। তার অনেক আগেই যদি সব বই বিক্রি হয়ে যায়, তাহলে, প্রকাশকের কী করার আছে? তখন পুলিশ প্রায় অনুরোধ করে একটা কপি জোগাড় করে দেবার জন্য। নাহলে, বইটিকে বাজেয়াপ্ত করা যাবে কী করে? অথচ, সরকার তখন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে।

আরও পড়ুন: শুভময় মৈত্রের কলমে: পথ হারাচ্ছেন বিজ্ঞানের ফেরিওয়ালারা

অতঃপর রমাপ্রসাদবাবু তার বোনের কাছে থাকা ‘পথের দাবী’-র কপিটি নিয়ে এসে পুলিশের হাতে তুলে দেন যাতে সেই বইটিকে ভিত্তি করে সরকার বাজেয়াপ্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। শোনা যায়, তখনকার দিনে বিভিন্ন বই বিক্রেতা তাদের কাছে থাকা ‘পথের দাবী’-র এক-একটা কপি ৫০ টাকায় বিক্রি করেছিলেন। পাঠকরা বইটি পাওয়ার জন্য সেইসময় নাকি ১০০/২০০ টাকাও দিতে রাজি ছিলেন। এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল সারা বাংলায়, ‘পথের দাবী’-কে কেন্দ্র করে।

এই বাজেয়াপ্তকরণ অবশ্য শরৎচন্দ্রকে খুবই আঘাত দিয়েছিল। শুধু ‘পথের দাবী’ নয়, একই সময়ে ডাঃ জে. টি. স্যান্ডারল্যান্ডের লেখা ‘ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ’ নামের বইটিকেও বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশ সরকার। বইটির প্রকাশক “মডার্ন রিভিউ’’-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই কারণে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং যথারীতি হেরে যান। শরৎচন্দ্র-ও ‘পথের দাবী’ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আইনের পথে হাঁটতে চেয়েছিলেন। এ কাজ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করেন ডাকসাইটে উকিল নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। তিনি শরৎবাবুকে বুঝিয়েছিলেন, এ সবে কোনও লাভ নেই। সরকাই জিতবে। রামানন্দবাবুর নিদর্শনই তার প্রমাণ।

তখন মামলায় না গিয়ে শরৎচন্দ্র ভাবেন, বইটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে এর স্বপক্ষে কবিগুরুর প্রতিক্রিয়া জানবেন এবং সেটা নির্ঘাত ইংরেজ সরকারকে দারুণ আঘাত করবে। সেইমতো, ‘পথের দাবী’ পাঠানো হয় রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু, বইটি পড়ে শরৎচন্দ্রকে যে চিঠি লেখেন কবি, তাতে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের প্রশংসা করলেও, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি সম্পর্কে একপ্রকার বিরূপ সমালোচনাই করেন, বলা যায়। আমরা জানি, স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারণা পোষণ করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনেক লেখায় তা দেখা গেছে, বিশেষ করে, ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে ‘সন্দীপ’ ও ‘নিখিলেশ’ চরিত্রদু’টির সৃষ্টি ও বৈপরীত্য বা শেষ বয়সে লেখা ‘চার অধ্যায়’-এর মধ্যে। ‘পথের দাবী’-র প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত চিঠিতে তারই একঝলক প্রতিফলন ঘটেছে বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে যারপরনাই হতাশা ও যন্ত্রণায় বিদ্ধ হন শরৎচন্দ্র। তাৎক্ষণিকভাবে বেশ ক্ষোভও তৈরি হয় তাঁর। এই আক্রোশেই শরৎবাবু এই চিঠির একটি উত্তর লিখে ফেলেন। যাতে কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের প্রতি এতটুকু অশ্রদ্ধাও তিনি সেই জবাবি চিঠিতে প্রকাশ করেননি। একরাশ যন্ত্রণাই যেন বেরিয়ে এসেছিল শরৎবাবুর পত্ৰমারফৎ। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চিঠিটা দেখে শরৎবাবুকে বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষকে এ চিঠি পাঠানো যায় না।’ একটু ধাতস্থ হলে, শরৎবাবুও একই জিনিস অনুভব করেন। তাই সে চিঠি রবীন্দ্রনাথকে পাঠাননি। রবীন্দ্রনাথের চিঠিটিও নিজের কাছে রেখে দেন। কোথাও ছাপা হয়নি। কারণ হিসেবে ঘনিষ্ঠমহলে শরৎবাবু বলেন, ‘পথের দাবী’ নিয়ে কবির এই প্রতিক্রিয়া সর্বসমক্ষে এলে, ইংরেজদের মদতপুষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলি এটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবে। স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তা খুব সুখকর হবে না।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশদের টনক নড়ায় এই উপন্যাস। ‘বঙ্গবাণী’-তে প্রত্যেক কিস্তি বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে তা ইংরেজি অনুবাদ করে সবকিছু নিয়মিতভাবে বুঝে নিচ্ছিল সরকার। রমাপ্রসাদ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, তথা পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধুর কাছ থেকে সরকারের রকমসকমের সব খবরই পেতেন। লেখা শেষ হওয়ার পর উপন্যাসটিকে বইয়ের আকার দেবার জন্য এগিয়ে আসেন এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স।

একটা কথা ঠিক, ‘পথের দাবী’ সে যুগে বিপ্লবীসমাজেও আলোড়ন ফেলেছিল। বইটি প্রকাশের কিছুদিন পরে ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনার শরৎচন্দ্রকে বলেন, ‘জানেন শরৎবাবু, ‘পথের দাবী’ লিখে আপনি আমাদের কত বড় ক্ষতি করেছেন। যেখানেই আমরা বিপ্লবীদের ধরতে যাই দেখি তাদের কাছে অন্তত দু’টি বই নিশ্চয়ই আছে। একটি ‘গীতা’ আর অপরটি ‘পথের দাবী’। এ বই বিপ্লবীদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে।’ তবে শুধু বিপ্লবীই নয়, সাধারণ মানুষকেও সেদিন পাগল করে তুলেছিল এই উপন্যাস। এর পাশাপাশি অবশ্য ‘পথের দাবী’-র সাহিত্যমূল্য নিয়ে চিন্তাশীল মহলের একাংশের মধ্যে সেদিন থেকে আজ অবধি অনেক প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু সব সমালোচনা-বিতর্ক মনে রেখেও এই উপন্যাসের বিপুল লোকপ্রিয়তা ও প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি কারও পক্ষেই।

এবার দেখা যাক ‘পথের দাবী’-র সাহিত্যমূল্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের চিঠি দু’টির বয়ানে কী ছিল—

‘পথের দাবী’ পড়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠি

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ‘পথের দাবী’ পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে- কারণ লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন, তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব, সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখলাম— একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু এই পরের সহিষ্ণুতার জোরে যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনামাত্র। তাতে ইংরেজরাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়।

রাজশক্তির আছে গায়ের জোর। তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে অপরপক্ষের থাকা উচিত চারিত্রিক জোর। অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছে দাবী করি, নিজের কাছে নয়; তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি, নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি— ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারদের ও রাজন্যদের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহ দেখতে পাই। কিন্তু এই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে— শক্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে-কোন দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে সেখানে এমনই ঘটবে— রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না, এ কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত— কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে— দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই— অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ না করে দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য— আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি-

২৭ শে মাঘ, ১৩৩৩

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আরও পড়ুন: প্রয়াত গৌতম বসুর কলমে: বিস্মৃত ভাবুক অন্নদাশঙ্কর

রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের উত্তর

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হইবার কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিৎ বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমান নেই, অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে যে কথা আছে সে সম্বন্ধে আমার দু’একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরেজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই-ই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে Politician-দের Propaganda হতো, কিন্তু বই হতো না। নানা কারণে বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ, নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং আগে পিছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে।

কিন্তু এ থাক। এ আমার ব্যাক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যের আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তিভোগ করতে হয় ত করতেই হবে— তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি। কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এর জন্যই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরে যে এ বই ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যেও হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দুই বছর না হয়ে তিন বছর হলো কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা মাখন পায় না বলে কিম্বা মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন, এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি। কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি Jail Authority ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

কিন্তু এই বইখানা আমার একার লেখা সুতরাং দায়িত্বও একার। যা বলা উচিৎ মনে করি, তা বলতে পেরেছি কি না এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই রকমের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তি কারও ইংরেজ গভর্নমেন্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরেজরাজশক্তির এই বই বাজেয়াপ্ত করবার Justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রটেস্ট করবার Justification-ও তেমনি আছে।

আমার মনে হয় আপনি আমার প্রতি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর-একখানি বই লিখে।

আপনি বহুদিন দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে, এই সব প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আপনি লিখেছেন ইংরেজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই-ই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে Politician-দের Propaganda হতো, কিন্তু বই হতো না। নানা কারণে বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করে যেতাম। আমি সত্যিকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থ সামর্থে সময় যে কত গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এল, এখন সত্যিকারের কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছা হয়।

উত্তেজনা অথবা অবজ্ঞাবশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে।

ইতি—

২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩

সেবক

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

*চিত্রঋণ: Wikimedia Commons

*গ্রন্থঋণ:

১) ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ – বিষ্ণু প্রভাকর (অনুবাদ-দেবলীনা ব্যানার্জি কেজরিওয়াল: ওরিয়েন্ট লংম্যান; মহালয়া ১৩৪৮)

২) শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন – শচীননন্দন চট্টোপাধ্যায় (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ; মাঘ১৩৮৩)

৩) শরৎচন্দ্র ও মানবতাবাদ – আবদুল হালিম (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা: ফাল্গুন ১৩৮৯)

৪) ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলা – কৃষ্ণ ধর (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৫) শরৎ ও স্মৃতি – বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত (সাহিত্যম; বৈশাখ ১৩৯৬)

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।