‘সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।

সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্।।’

-স্ত্রীপর্ব মহাভারত

অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়মের চাকায় মিলনের পর বিচ্ছেদ আর জীবনের পর মৃত্যু এক অমোঘ নিয়তি। এই নিয়তি ও নিয়মের চক্রে যা কিছু ঘটে চলেছে, অথবা অতীতে ঘটেছিল অথবা ভবিষ্যতে ঘটবে, তার প্রতিটি কার্যকারণ ও খুঁটিনাটি অনুষঙ্গ পূর্বনিধারিত। ঠিক যেন এক অতি শক্তিমান, দক্ষ কবির কল্পনা বুনে চলেছে তার রচনার স্তবক, পদ, পঙক্তি।

পুরাণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য সব যেন একই ঘটনার বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন ভাব বহু কথকের রচনায় প্রচারিত। আর এই যে নিয়তিবাদের কথা লিখলাম, তার স্বপক্ষে যুক্তি দিতেই এর পুনরাবৃত্তি যেন!

কশ্যপ-পত্নী কদ্রু ও বিনতার কাহিনি, কদ্রু কতৃক নাগজাতির অভিশাপ ও মাতৃক্রোড়ে আকাশপথে চলাকালীন এলাবত নাগের ব্রহ্মা ও কশ্যপের নাগজাতির অভিশাপ উদ্ধারের নিমিত্ত আস্তিক মুনির জন্ম নেওয়ার কথা, এসবই একটিমাত্র ঘটনাসূত্রে জড়িত। যে ঘটনায় সমুদ্র মন্থন থেকে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ সব একসূত্রে গাঁথা। সেই গাথামালায় একটি চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী ভূমিকা পালন করলেও তেমন আলোচিত হলেন না। আজ তাঁর কথাই আলোচনা করছি।

মহাভারত ও জরৎকারু মুনি

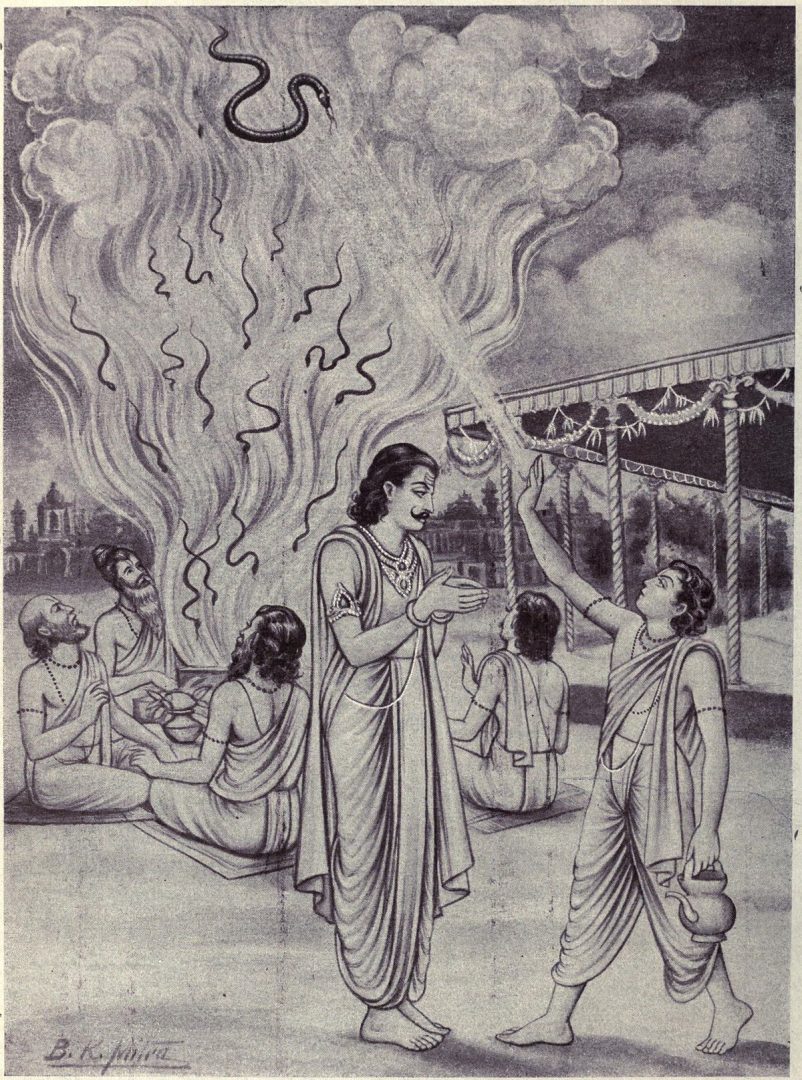

নৈমিষারণ্যে মহর্ষি শৌনক আয়োজিত দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে লোমহর্ষণের পুত্র পুরাণকথক সৌতি ব্যসপ্রোক্ত মহাভারতকথা শোনাচ্ছিলেন ঋষিদের। শৌনক ও অন্যান্য ঋষিরা রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের কথা শুনতে চাইলে সৌতি আস্তিক উপখ্যান বর্ণনা করেন।

পুরাকালে এক মহতপা ব্রহ্মচারী ঋষি ছিলেন। দীর্ঘদেহী সেই ঋষি পরিব্রাজকও ছিলেন। পুরাণকথায় ভারতের প্রথম পরিব্রাজক সেই ঋষি, যিনি পায়ে হেঁটে বহু দূরপথে যাত্রা করতেন। পথে আহার তেমন কিছুই করতেন না। আহারের পরিমাণ ক্রমশ কমতে কমতে ঋষি কেবল বায়ুভক্ষণ করেই দিনযাপন করছিলেন। দীর্ঘ সুঠাম দেহ ক্রমে ক্ষয়ের কবলে পড়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠল। সেই ঋষির নাম জরৎকারু। ব্রহ্মতেজ তাঁর প্রজাপতির সমান। তাই দুর্বল শরীরেও তাঁর ভ্রমণ ও উগ্র তপস্যা জারি রইল।

আরও পড়ুন: গোপা দত্ত ভৌমিকের কলমে: বামুনবাড়ির পুজোর ভোগ

ভ্রমণ করতে করতে ঋষি জরৎকারু একদিন এক বনে এসে দেখলেন সাতজন দীর্ঘদেহী পুরুষ এক অদ্ভুত অবস্থায় রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের মাথা একটি গর্তে ও পা উপরের দিকে রেখে উল্টোভাবে লম্বমান। এভাবে কোনও মানুষের দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর। ঋষি তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন ও প্রশ্ন করলেন, কেন তাঁরা এই দুঃসহ কষ্ট ভোগ করছেন? উগ্র তপস্যা করলেও পরিব্রাজকের মনে মায়া মমতার ঘাটতি নেই। কেবল তাঁদের প্রশ্নই করলেন না, কীভাবে তাঁরা এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন, সে বিষয়েও কোনও উপায় থাকলে সাহায্য করবেন।

সাতজন উল্টোমুখী মানুষ উত্তর দিলেন, এই দুর্গতি তাঁদের উত্তরপুরুষ জরৎকারুর জন্য। জরুৎকারু ব্রহ্মচর্য ও তপস্যায় কালাতিপাত করছে। এর ফলে সে সন্তান উৎপাদন করবে না এবং তাঁদের ‘যাযাবর’ ঋষি বংশ বিলোপ পেতে চলেছে। তাই জরৎকারুর সমস্ত উর্ধ্বতন পুরুষদেরই এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় জরৎকারু যদি বিবাহ করেন ও সন্তানের পিতা হন। একমাত্র তাহলেই এই নরকের দ্বার থেকে তাঁদের সকলের মুক্তি। সব শুনে জরৎকারু অধোবদন রইলেন। তারপর বেদনার্ত গলায় তাঁর পূর্বপুরুষদের বললেন, তিনিই সেই অধম উত্তরপুরুষ। কিন্তু এখন উগ্র তপস্যা ও অনাহারের কারণে তাঁর শরীরে যথেষ্ট বল নেই। তিনি বৃদ্ধপ্রায়। তার উপর তিনি উপার্জনহীন। এমন পুরুষের কাছে কে কন্যাকে সমর্পণ করবেন?

পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য তিনি দার পরিগ্রহ করতে রাজী হলেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ যদি তাঁকে বরণ করে ও সেই কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁকে না গ্রহণ করতে হয় তাহলেই তিনি পিতৃপুরুষ উদ্ধারের চেষ্টা করবেন। আরও একটি শর্ত তিনি দিলেন। কন্যা তাঁর স্বনামী হতে হবে। অর্থাৎ কন্যার নামও যেন জরৎকারু হয়। এরপর জরৎকারু বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে কন্যার সন্ধান করলেন। স্বনামী কন্যা তো পেলেনই না, কোনও ব্যক্তিই এরকম উপার্জনহীন, প্রায় বৃদ্ধ দুর্বল পাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে রাজি নন। জরৎকারু শেষপর্যন্ত একটি নিবিড় অরণ্যে গিয়ে চিৎকার করে তাঁর শর্তগুলো বলে বললেন, কেউ যদি এই শর্তে রাজি থাকে, তাহলে তিনি তাঁকে বিবাহ করবেন।

এই লেখার শুরুতেই যে নিয়তিবাদের কথা বলেছিলাম, সেই নিয়তির পথ ধরেই কিছু নাগ নাগরাজ বাসুকির নির্দেশে জরৎকারু মুনিকে অনুসরণ করত। সেইসব সরীসৃপেরা শীঘ্র বাসুকিকে এই খবর দিল। বাসুকি এই ক্ষণটুকুর অপেক্ষা করছিলেন। বাসুকির বোন মনসার আর এক নাম জরৎকারু। ঋষি জরৎকারুর সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ হলে তাঁদের সন্তান মহামুনি আস্তিক জন্মগ্রহণ করবেন। পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ সংস্কার ও মাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত নাগ সংস্কার আস্তিককে এতটাই প্রখর ধী শক্তি ও দুর্জয় সাহসের অধিকারী করবে, যে তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে নাগেদের আহূতি বন্ধ করে নাগকূলককে রক্ষা করবেন। তাই ঋষি জরৎকারু আর মনসার মিলনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল বাসুকি-সহ সমস্ত অহিকূল।

ঋষি অবশ্যই কোনও কপটতা করেননি। তিনি যে মনসার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে পারবেন না, তা বিবাহের আগেই বলে দিয়েছেন। বিবাহের পর মনসাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ‘অস্তি’। অর্থাৎ মনসার গর্ভে ঋষিপুত্র আস্তিক রয়েছেন। শীঘ্রই তাঁর জন্ম হবে এই নাগ মাতুলালয়ে। মহাভারতের কাহিনীতে জরৎকারুকে এরপর আর দেখা যায় না বিশেষ। মনসার বিবাহ ও স্বামীবিচ্ছেদ নিয়ে মহাভারত রচয়িতা এর বেশি আর এগোননি। বাংলার মঙ্গলকাব্যেও জরৎকারুর উপস্থিতি ওইটুকুই। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে বিষয় উপস্থাপনা কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরনের।

জৈন ধর্মেও মনসা ও তাঁর স্বামীর উল্লেখ রয়েছে। জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের যে প্রস্তর মূর্তি সর্বত্র দেখা যায়, তার মাথার উপরে সপ্তফণাবিশিষ্ট একটি নাগমূর্তি আছে। কথিত আছে, পার্শ্বনাথ যখন তপস্যা করছিলেন, তাঁর শত্রু কমঠ বিপুল ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত সৃষ্টি করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সর্পরাজ ধরনেন্দ্র ও তাঁর পত্নী পদ্মাবতী ছত্রাকারে ফণাবিস্তার করে পার্শ্বনাথকে রক্ষা করেছিলেন। মনসার আর এক নাম পদ্মাবতী। এই পদ্মাবতীকেই অনেক পণ্ডিত গবেষকরা মনসাদেবী বলে থাকেন। সেক্ষেত্রে মনসার স্বামী সর্পরাজ ধরনেন্দ্র কি জরৎকারু মুনি? ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যে ধামাইয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু ধামাই শিবের সন্তান, মনসার ভ্রাতা হিসাবেই পরিচিত।

মঙ্গলকাব্যে জরৎকারু

বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ‘মনসামঙ্গল’, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসামঙ্গল’ দ্বিজ বংশীদাসের ‘পদ্মাপুরাণ’ প্রমুখ রচনায় মনসা বিবাহের উল্লেখে জরৎকারুকে কখনও মনসার ভয়ে ভীত, কখনও মনসাকে পরিত্যাগ করার মধ্যে দিয়ে এক উদাসীন নির্লিপ্ত স্বামী হিসাবেই পাওয়া যায়।

পুরাণ অনুযায়ী, শিব তাঁর কন্যা মনসার বিবাহ দিতে চাইলেন জরৎকারু মুনির সঙ্গে। নারদকে ঘটকে হিসাবে পাঠালেন। জরৎকারু শিবদুহিতার জন্মপরিচয় ও জ্ঞাতিপরিচয়ে সন্তুষ্ট নন। তথাপি এই বিবাহ হয়। বিপ্রদাসের ‘মনসামঙ্গল’ অনুসরণে পাই, বিমাতা চণ্ডী, মনসাকে বিবাহের রাত্রে সাপের আভরণ দিয়ে সজ্জা সম্পূর্ণ করতে বলেন। বিমাতার কথা অনুযায়ী স্বামী খুশি হবেন ভেবে মনসাও সর্পকুণ্ডল কানে, গলায় সর্পহার ইত্যাদি পরিধান করে বাসররাত্রে স্বামীর সঙ্গে শয়ন করেন। মনসার সমস্ত শরীরে সাপের অলঙ্কার দেখে মুনি ভয় পেয়ে যান। চণ্ডী এই ভয়কে আরও জাগিয়ে তুলতে, মনসার বাসরঘরে ব্যাঙ ছেড়ে দেন। সমস্ত সাপেরা তখন ঘরময় হিসহিস শব্দ করতে করতে ঘুরে বেড়ায়। আর ঋষি জরৎকারু খুব ভয় পেয়ে যান। ভয় পেয়ে তিনি সমুদ্রের মধ্যে এক শঙ্খিনীর ভেতর আশ্রয় নেন।

পরদিন মনসার কান্নায় শিব সেই শঙ্খিনীর পেট থেকে ঋষি জরৎকারুকে বার করে নিয়ে আসলে ঋষি প্রথমে এই বিবাহ মেনে নিতে চাননি। এ প্রসঙ্গে বিজয়গুপ্ত লিখেছেন, জরৎকারু শিবকে বলছেন,

‘মনের কথা আমি কহিব তোমার স্থান।

তোমার তনয়া পদ্মা পূজে সর্ব্ব রাজ্যে।

পদ্মা হেন ঘরনি মুনিরে নাহি সাজে।।

বনবাসী মুনি আমি ফলমূল খাই।

পদ্মা হেন ঘরণীতে মুনির সাধ নাই।।

পদ্মার চরিত্রে আমার লাগে ভীত।

আজ হইতে পদ্মা আমার পরম গর্ব্বিত।।’

আমরা, এ যুগের মানুষরা কী পেলাম উপরের স্তবকটি থেকে? কেমন যেন ‘অতি বড় ঘরণী না পায় বর’ ধরনের একটা বার্তা নয় কি? এ যুগের ভাবনা আপাতত মুলতুবি রেখে জরৎকারু ও মনসার দাম্পত্যে আরও একটু আলোকপাত করা যাক। শিবের অনুরোধে জরৎকারু গেলেন মনসার সঙ্গে সংসার করতে। কিন্তু বলে দিলেন, যদি কখনও মনসা তাঁর অবমাননা করেন, সেই মুহূর্তেই তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে বনবাসে চলে আসবেন। অবশ্য তার আগেই শিবনিন্দা করার জন্য বিষহরি মনসার বিষদৃষ্টিতে প্রাণ হারানোর উপক্রম হয়েছিল ঋষির।

সন্তান উৎপাদন ছাড়া জরৎকারুর যেন আর কোনও প্রয়োজনই ছিল না কোনও আখ্যানেই। তাই রচয়িতা সুকৌশলে সমস্ত রচনাতেই জরৎকারুর উপস্থিতি ওই বিবাহ ও তার পরবর্তী স্ত্রী বিচ্ছেদটুকুতে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সেই বিচ্ছেদের অনিবার্য পরিণতিতেই একদিন স্ত্রীর ক্রোড়ে দুপুরে মুনি শয্যায় থাকাকালীন, সূর্যদেব অস্ত যাওয়ার উপক্রম করলেন। স্বামীর সন্ধ্যাকালীন পূজোয় বিলম্ব হতে পারে ভেবে মনসা স্বামীকে ডেকে তুললেন। ঘুম ভেঙে যাওয়াতে ঋষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, সূর্যের এত সাহস নেই, জরৎকারুর নিদ্রার সময় তিনি অস্ত যাবেন। প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে তিনি মনসাকে ত্যাগ করলেন।

মনসার কাতর অনুরোধে তিনি স্ত্রীর নাভিকুণ্ডলীতে হাত রেখে বললেন, ‘অস্তি’। অর্থাৎ তাঁদের পুত্র সন্তান এসে গেছে মনসার গর্ভে। উইলকিন্স তাঁর ‘হিন্দু মাইথোলজি বৈদিক এন্ড পুরাণিক’ গ্রন্থে লিখেছেন, জরৎকারু মনসাকে কখনও স্পর্শ করেননি। কেবল চলে আসার আগে তিনি স্ত্রীর নাভিকুণ্ডলী স্পর্শ করেন এবং সেই স্পর্শেই মনসার গর্ভে আস্তিকের জন্ম।

কথন যাই থাকুক, মনসা ও জরৎকারুর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেন পন্নগ জাতির ত্রাতা হিসাবে। স্বামী ত্যাগ করে চলে গেলে শোকার্ত মনসা ভ্রাতা বাসুকির কাছে গেলে, বাসুকি বলেন,

‘পন্নগানাং হিতার্থায় পুত্রস্তে স্যাৎ ততো যদি।

স সর্পসত্রাৎ কিল না মোক্ষয়িষ্যতি বীর্যবান।।’

পিপিলাই, বিজয় গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ ও দ্বিজদাসের মনসামঙ্গলেও জরৎকারু মুনি বিদায় নেওয়ায় কোথাও কোনও শোকের ছাপ অবিশিষ্ট থাকে না। মনসাও তাঁর দেবীত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা কার্যে ব্যপ্ত থাকেন। তপ যোগ করতে করতে এই দীর্ঘদেহী মুনি একদিন মর্ত্যলোকে দেহ রাখলেন। তার অনেক আগেই, জীবদ্দশাতেই তিনি আখ্যানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যটুকু সম্পন্ন করেই লোকচক্ষুর অন্তরালে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান।

রিমি দিল্লিনিবাসী, অর্থনীতির শিক্ষক। খবরের কাগজে ফ্রিলান্স সাংবাদিকতা ছাড়াও লেখেন গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। তাঁর প্রকাশিত বই দুটি। ‘মিথ্যে ছিল না সবটা নামে কবিতা সংকলন ও দময়ন্তীর জার্নাল নামে গল্প সংকলন। ভালবাসেন এরোপ্লেনের ডানায় ভেসে থাকা মেঘ আর সেই উথালপাতাল ঢেউ ও চাপচাপ কুয়াশায় খুঁজে পাওয়া নতুন কোনও ক্যানভাস।