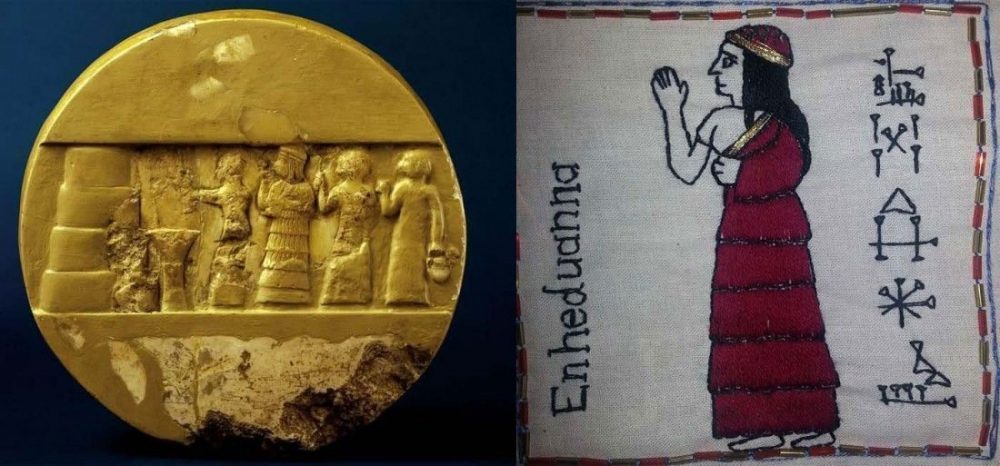

১৯২৭ সালে সুমেরীয় সভ্যতার প্রধান শহর ‘উর’-এ বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার লিওনার্ড উলের দল খননকার্যের ফলে চুনাপাথরের এক স্বচ্ছ চাকতি বা ডিস্ক আবিষ্কার করেন। এই চাকতিতেই প্রথম ‘এনহেদুয়ানা’ বলে জনৈক মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়। চাকতির একপিঠে তাঁর পরিচয় হিসেবে লেখা ছিল চন্দ্র দেবতা নান্নার স্ত্রী। আর অন্যপিঠে লেখা ছিল রাজা সারগনের কন্যা। এই চাকতিতে এনহেদুয়ানাকে শাস্ত্রীয় কর্মে রত অবস্থায় দেখা গেছে।

কিন্তু কে এই এনহেদুয়ানা? কী তাঁর পরিচয়? ঐতিহাসিকরা বলছেন, এনহেদুয়ানা হলেন প্রথম মহিলা কবি। এমনকি তাঁকে সমস্ত সাহিত্যকর্মে অগ্রণী প্রথম লেখক হিসেবেও ধরা হয়। আক্কাদের শাসক (খ্রিস্টপূর্ব ২৩৩৪ থেকে ২২৭৯), সুমেরীয় রাজা সারগনের কন্যা ছিলেন এনহেদুয়ানা। সুমেরীয় চন্দ্রদেবতা নান্নার প্রধান পুরোহিতের দায়িত্বও পেয়েছিলেন তিনি। নিজেকে স্বর্গীয় ক্ষমতার ধারক হিসেবে দেখতেন। এনহেদুয়ানা নান্নার কন্যা ইনান্নাকে নিজের পূজ্য দেবী ও রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে বেছে নেন।

এই ইনান্না হলেন যুদ্ধ, যৌনতা আর উর্বরতার দেবী। এনহেদুয়ানা তাঁর পিতার সাম্রাজ্য জুড়ে ইনান্নাকে ধর্মীয় স্বীকৃতি দান করার কাজ শুরু করেন এবং মানুষের মধ্যে ইনান্নার প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন। ইনান্নাকে নিয়ে অনেক স্তোত্র লিখেছিলেন এনহেদুয়ানা, যার মধ্যে ‘ইনান্নার মহিমান্বয়ন’ (The Exaltation of Inanna, বা ‘nin me šara’)-কে সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম কবিতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন ঐতিহাসিকরা। কবিতাটির অনুবাদ করলে অনেকটা এরকম দাঁড়ায়-

“তাঁর জন্য দিনটা ভালোই ছিল, মহার্ঘ পোশাকে সজ্জিত ছিলেন তিনি

তাঁর পোশাকে ছিল নারী সৌন্দর্যের সুষমা।

উদিত চন্দ্রের আলোর মতো,

কী চমৎকার ছিল তাঁর আভরণ।”

এদিকে আমরা, ভারতীয়রা এতদিন শুনে এসেছি বাল্মিকীই হলেন আদি কবি। তাঁর সৃষ্ট প্রথম শ্লোকটি এরকম-

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

যৎ ক্রোঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।

অর্থাৎ নিষাদ, তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করবি না, কারণ তুই কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করেছিস। এই পঙক্তিগুলিকে সংস্কৃত সাহিত্যধারার আদি কবিতা, আর বাল্মীকিকে আদি কবি বলা হয়ে এসেছে। মোটামুটিভাবে এই লেখার রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ শতক। সেদিক থেকে বিচার করলে এনহেদুয়ানার রচনাকাল তার চেয়ে বহু বহু প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ শতকের ঘটনা।

এনহেদুয়ানার জন্ম হয়েছিল ইরাকের মেসোপটেমিয়ায়, খ্রিস্টপূর্ব ২২৮৬ শতাব্দীতে। তাঁর মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ২২৫১-তে। ফলে বাল্মীকিকে সংস্কৃত সাহিত্যের আদিকবি বলা যায় ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ভাষাসাহিত্যের প্রথম ও আদিকবি বলতে গেলে এনহেদুয়ানার নাম যে আসবেই, এটুকু নিশ্চিত।

শুধু তাই নয়, এনহেদুয়ানা ছিলেন প্রথম ‘এন’ উপাধিপ্রাপ্ত নারী, যিনি ছিলেন রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র। তাঁর মায়ের নাম সম্ভবত তাশলুলতুম। যদিও এই মাতৃপরিচয় নিয়ে বহুবিধ রটনা রয়েছে। এনহেদুয়ানাকে তাঁর পিতা সারগন প্রধান পুরোহিতের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করেন। সারগনের সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে উর শহরের অবস্থান। এনহেদুয়ানার মাধ্যমে এই এলাকায় সারগন নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

একসময় সুমেরীয় মন্দিরগুলিতে যাঁরা বংশ পরম্পরায় পৌরোহিত্য করতেন, তাঁদের বলা হত এনলিল। যদিও এই এনলিলদের অবস্থান ছিল অস্থায়ী। সম্রাটের ইচ্ছানুসারে তাঁদের নিয়োগ করা হত। তবে তাঁদের নিজস্ব সংগঠন ও সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব ছিল মারাত্মক। ঠিক যেভাবে একসময় ব্রাহ্মণসমাজ ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়ি ঘোরাতেন। সারগন তাঁর ক্ষমতা কায়েম রাখার জন্য এই এনলিলদের উচ্ছেদ করেন। তারপরেই এনহেদুয়ানাকে প্রধান পুরোহিতের পদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু এনলিলরা খুব সহজে এটা মেনে নেননি। একে নিজেদের ক্ষমতা হ্রাস, অন্যদিকে একজন নারীকে প্রধান পুরোহিতের পদে বসানো— মেনে নেওয়া অত সহজও ছিল না সেই সময়ের নিরিখে। ফলে এনলিলরা বিদ্রোহ করে এনহেদুয়ানাকে উৎখাত করেন।

সেই সময়ে এনহেদুয়ানার ভাই রিমুশ রাজ্যপাট সামলাতেন আর তাঁর সরকারি দফতর সামলাতেন এনহেদুয়ানা। অবশ্য এই অবস্থা চিরস্থায়ী ছিল না। এনলিলরা সাময়িকভাবে ফিরে এসে সাধারণ মানুষের থেকে অতিরিক্ত কর, ভর্তুকি, উপঢৌকন আদায় করতে থাকেন। এরপর এনহেদুয়ানা এনলিলদের আবার তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। মানুষের আস্থা অর্জন করে নিজের যোগ্যতায় আবার প্রধান পুরোহিতের পদ ফিরে পান। ‘The Exaltation of Inanna’ or ‘nin me šara’ এবং ‘The Curse of Akkade’-এ এই সময়কার যন্ত্রণা ও লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন এনহেদুয়ানা।

খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ শতক, এনহেদুয়ানার জন্মকাল। সেই সময়ে মেসোপটেমিয়ায় (অধুনা ইরাক, টার্কি ও সিরিয়া) যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল হাজার হাজার বছরের পুরনো। স্থানীয় বাসিন্দারা খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ শতকের সময়কাল পর্যন্ত বেশিরভাগই ছিলেন বেদুইন সম্প্রদায়ের। প্রথম সভ্যতার জয়ধ্বজা ওড়ে আধুনিক ইরাকের দক্ষিণ অঞ্চলে, যাকে তখন সুমের বলা হত। ছোট ছোট শহর ও রাজ্য গড়ে ওঠে, চাষবাস শুরু হয়। যদিও এইসব ছোট রাজ্যের রাজারা নিজেদের মধ্যে অনবরত লড়াই করে শক্তি ক্ষয় করত। এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে তখনকার মাটির তৈরি ট্যাবলেটে।

অনেকগুলি ধাপ বা সিঁড়ি সমন্বিত মন্দির অঞ্চলগুলো ছিল খুব উঁচু। গড়ে দেড়শো ফিট উচ্চতার। এদের বলা হত জ়িগুরাট। প্রত্যেক জ়িগুরাট মেসোপটেমিয়ার এক একজন অথবা একদল দেবতা বা দেবীর নামে চিহ্নিত থাকত। প্রধান দেবতা ছিলেন আকাশের দেবতা আন, ঝড় ও পৃথিবীর দেবতা এনলিল, জলের দেবতা হলেন ইয়া, যাঁকে আবার জ্ঞানের দেবতাও বলা হত। এই তিনজনের পরেই গুরুত্ব পেতেন চন্দ্রদেব নান্না, সূর্যদেব উতু, এবং যুদ্ধ, যৌনতা ও উর্বরতার দেবী ইনান্না। উরের মন্দির নান্নার নামে সম্মানিত হয়েছিল। সুমেরীয় সময়ের সাংস্কৃতিক শহর উরুক ছিল ইনান্না ও আনের নামে। পুরোহিতরা এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে ছুটে ছুটে কার্যভার সামলাতেন। সাধারণ মানুষদের প্রবেশাধিকার ছিল না মন্দিরে।

আক্কাদীয়রা ছিল সেমিটিক দলের। তারা খ্রিস্টপূর্ব ২৩৩০ সালে সুমের জয় করে। সম্রাট সারগন সুমের আর আক্কাদকে একত্রিত করেন। সারগন ছিলেন মেসোপটেমিয়ার প্রথম সেমিটিক সম্রাট যিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হন। ভূমধ্যসাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল ছিল প্রায় ১৬০ বছর, যার মধ্যে সারগন একাই পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করেছিলেন। সারগনের প্রথম জীবনের ঘটনা অল্পই জানা গেছে। শোনা যায়, এক মহিলা পুরোহিত তাঁর অবৈধ সন্তানকে ঝুড়িতে রেখে ইউফ্রেটিসের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

আক্কি নামের এক মালি সেই ঝুড়ি থেকে সারগনকে উদ্ধার করেন। দেবী ইনান্নার আশীর্বাদ ও সুরক্ষায় সেই মালির পালকপুত্র সারগন একসময়ে উত্তর সুমেরের রাজ্য কিশ-এর রাজা হয়ে উঠলেন। পরবর্তী কালে আক্কাদ (অধুনা ইরাকের বাগদাদ শহর) শহরটি নির্মাণ করেন। সারগন তাঁর রাজত্বকালে প্রায় চৌত্রিশটির ওপর যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত সুমের জয় করে আক্কাদ ও সুমেরকে একত্রিত করেন।

সুমের জয়ের পর আক্কাদীয়রা অনেক নতুন দেবদেবীর পূজা প্রচলন করলেও প্রাচীন সুমেরের দেবতাদের পূজা বন্ধ করেননি। সেই সময়ের প্রধান অসামরিক এবং ধর্মীয় নেতাদের বলা হত এনসি। আর যুদ্ধের সময়ে অস্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত নেতাদের বলা হত লুগাল। সারগন এই লুগালদের এনসির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ‘এনসি’ নামেই একত্রিত করেন। এতে পুরোহিতদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিলীন করা গেলেও আক্কাদীয়রা নিজেদের ধর্মীয় অবস্থানের সঙ্গে সুমেরীয়দের অবস্থানকেও মেনে নিয়েছিল।

সারগন তাঁর প্রথম কন্যাসন্তানকে, যার জন্মের নাম জানা যায়নি, ‘এন’ উপাধি দিয়ে সুমেরীয় দেবতা নান্নার উপাসক চিহ্নিত করেন। এতে স্থানীয় সুমেরীয় মানুষদের মনে বিদেশি আক্কাদ রাজা সারগনের ওপর আস্থা জন্মেছিল। এনহেদুয়ানা নামের অর্থ হল ‘স্বর্গীয় অলঙ্কারের প্রধান পুরোহিত’। এনহেদুয়ানার পরবর্তী পাঁচশো বছর ধরে রাজকন্যারা প্রধান পুরোহিত নির্বাচিত হতেন। সেদিক থেকে দেখলে তিনি পথপ্রদর্শক তো বটেই।

প্রধান পুরোহিতদের কাজ ছিল দেবতাদের উদ্দেশ্য করে স্তোত্র, গান ও কবিতা লেখা। এনহেদুয়ানা যেভাবে ইনান্নাকে স্মরণ করে স্তোত্র লিখেছিলেন। এই স্তোত্রগুলি পরে মাটির ট্যাবলেটে ছুঁচলো দণ্ড দিয়ে লেখা হত। সুমেরীয় ভাষায় একশোর বেশি এরকম ট্যাবলেট পাওয়া গেছে যেগুলো এনহেদুয়ানারই লেখা। কারণ সারগন শুধুমাত্র আক্কাদীয় ভাষা লিখতে জানতেন। এনহেদুয়ানার অন্তত ছ’টি বিভিন্ন ধারার লেখা খুঁজে পাওয়া গেছে। যার মধ্যে ‘The Exaltation of Inanna’-ই সবথেকে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, যার পুরোটাই অনুদিত হয়েছে। ভূতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা এই স্তোত্রের প্রথম লাইন থেকে পুরো লিপির নামকরণ করেছেন।

এই স্তোত্রটিতে ১৫৩ লাইন রয়েছে, যার প্রথমার্ধে লেখা রয়েছে ইনান্নার বৈশিষ্ট্য ও গুণগান। আর দ্বিতীয়ার্ধে রয়েছে যুদ্ধের দেবতা ইনান্নার ক্ষমতা। তৃতীয় অংশে রয়েছে তাঁর নিজের যন্ত্রণার কথা। একসময়ে লুগালরা (তৃতীয় পদাধীকারী সেনা অফিসার) তাঁর বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সেই সময়ে এনহেদুয়ানাকে উর বা উরুক থেকে দূরে কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। আর সেই সব দিনের গ্লানি তাঁকে লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নিজের কথা লিখতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে নারী হিসেবে তাঁকে কী কী বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেসবও উল্লেখ করেন এই তৃতীয় অংশে।

আক্কাদীয় দেবী ইনান্নার ছবিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দেবী দুর্গার পরিচিত রূপের সঙ্গে ইনান্নার বিশেষ পার্থক্য নেই। এই ছবির দেবী কিভাবে যে রামের আরাধ্যা দুর্গা হয়ে বাংলায় এসে গেলেন, সে ইতিহাস জানার ইচ্ছা রইল আমারও। যাই হোক, The Exaltation of Inanna থেকে কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছি এখানে-

প্রিয় দেবী, তোমার যুদ্ধ-মুখরতায়, বিদেশের ভূমি নত হয়। যখন মানবিকতা নিঃশব্দ চরণে তোমার সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রবল তেজস্বিনী (ঝড়ের উত্থান) তুমি সমস্ত স্বর্গীয় ক্ষমতার প্রয়োগ কর। তোমারই কারণে অশ্রুর অভিমুখ (দরজা) খুলে যাবে, আর মানুষ বিলাপের পথে হেঁটে যাবে একা (কান্নায় বা দুঃখে)। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমারই সামনে সব থেমে যাবে। দেবী, তোমার ক্ষমতাবলে, দাঁতের জোরে অগ্নিপ্রস্তর ভাঙা সম্ভব। তুমি সামনে এগিয়ে যাবে উত্থিত ঝড়ের মতো। ঝড়ের সঙ্গে তুমি গর্জন করবে, লুকুরের (ঝড়ের দেবতা) সঙ্গে অবিরাম বজ্র হানবে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে শ্রান্তি ছড়িয়ে দেবে তুমি, যদিও তোমার নিজের পা থাকবে অক্লান্ত। বিলাপমান বালাজ ড্রামের সঙ্গে এক বিলাপ শুরু হবে।

আর একটি চমকপ্রদ তথ্য জানতে পারি শার্লট ডিংগেল-এর লেখা থেকে, যিনি এনহেদুয়ানাকে নিয়ে গবেষণা করছেন। শার্লট বলছেন, এতদিন প্রথম নারী সমপ্রেমী বা লেসবিয়ান কবি হিসেবে আমরা স্যাফোর নাম শুনে এসেছি। কিন্তু এই তথ্যও সঠিক নয়। শার্লটের মতে এনহেদুয়ানার লেখা পড়লে পাঠক নিজেই বুঝতে পারবেন সত্যটি কী! Inanna and Ebih, Lady of Largest Heart, এবং The Exaltation of Inanna — এই তিনটি কবিতা বা স্তোত্র পড়লেই ইনান্নার প্রতি এনহেদুয়ানার প্রেম স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এনহেদুয়ানা লিখছেন, “Bride of yours. I am a captive”। ইনান্নার প্রতি লিখিত তাঁর রোম্যান্টিক ইচ্ছাগুলিকে অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই। এমনকী নান্নার সেবিকা হয়েও তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, “I have not said this of Nanna, I have said this of YOU!” ইনান্না বাস্তব চরিত্র না হলেও তাঁর প্রতি এনহেদুয়ানার প্রেম ও যৌনতা ছিল গভীর।

এনহেদুয়ানা তাঁর লেখায় তাঁর মতো করে ছুঁয়ে গিয়েছেন রূপান্তরকামনা বা ট্রান্সজেন্ডার ডিজ়ায়ার-এর আদি তত্ত্বকেও। “To turn man into woman, woman into man, are yours Inanna,” Lady of Largest Heart-এ এই নিবেদন ছিল তাঁর ইনান্নার প্রতি। তিনি আরও বলছেন, “The women adorn their right side with men’s clothing,” এবং “The men adorn their left side with women’s clothing”। এ যেন সেই রাধাকৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গ লাগার কাহিনি, বা একই শরীরে অর্ধেক রাধা ও অর্ধেক কৃষ্ণের রূপ দেখা। সেই সময়ের সমাজে যে উভকামী ধারণার প্রচলন ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ এনহেদুয়ানার সময়কালে, সেই অঞ্চল থেকে ভূতাত্ত্বিকরা খননকার্যের ফলে অনিশ্চিত লিঙ্গধারী কিছু খোদাইকার্যও পেয়েছিলেন।

এনহেদুয়ানার সাহিত্যকর্মের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে, তাঁর আর একটি কবিতার নাম In-nin sa-gur-ra (Stouthearted Lady) বা পাষাণহৃদয় নারী। এখানেই রয়েছে ২৭৪ পঙক্তির দীর্ঘতম সৃষ্টি। এই স্তোত্রের মূল বক্তব্য হল মানবজীবনের ওপর ইন্নানার প্রভাব। এছাড়া E-u-nir (Temple Hymns) নামের একগুচ্ছ স্তোত্র লেখেন তিনি। এখানে ৪২টি কবিতার সমন্বয় রয়েছে। প্রত্যেক কবিতা সুমের বা আক্কাদের ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরের উদ্দেশ্যে লেখা।

In-nin me-hus-a (Inanna and Ebih) সংকলনে আরও কিছু স্ত্রোত্র লিখেছিলেন এনহেদুয়ানা। এছাড়াও E-u-gim e-a (Hymn of Praise to Ekishnugal and Nanna on Assumption of En-ship) এবং Hymn of Praise to Enheduanna এই দুটি ছোট কবিতা ও স্ত্রোত্র সংকলন লিখেছিলেন। এই সমস্ত সংকলনে এনহেদুয়ানা নান্নার প্রধানা পুরোহিত ও কবি হিসেবেও নিজস্ব স্টাইল ও ফর্ম বুনে দিয়েছেন যত্ন করে। তাঁর সমস্ত লেখালেখি পর্যালোচনা করে ঐতিহাসিকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, একই ধারার লিখনশৈলী, যেখানে বারেবারে একই বিষয় এসেছে— এ সবই একজনের দ্বারা লিখিত। ফলে প্রামাণ্য মাটির ট্যাবলেটগুলো যে এনহেদুয়ানারই লেখা, সে বিষয়ে সংশয় নেই।

একাধারে রাজকন্যা ও পুরোহিত, এই দুই ভূমিকাই এনহেদুয়ানা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সুমেরীয় দেবতাকে নিজের স্বামী হিসেবে স্বীকার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল তাঁর ও তাঁর পিতার। ইনান্না তাঁর পিতার আরাধ্যা দেবী, সেই ইনান্নাকে মেসোপটেমিয়ায় মূল দেবী হিসেবে প্রচারিত করেছিলেন। পিতার মন ও মান রেখেছিলেন এভাবে। আর নিজেকে মেলে ধরার জন্য নিজের ক্ষোভ, দুঃখ লিখেছিলেন উজাড় করে। যদিও তাঁর মৃত্যুর পরেই তাঁর মেধা, পরিশ্রমের স্বীকৃতি দিয়েছিল পৃথিবী। ফলস্বরূপ হাজার হাজার বছর ধরে পণ্ডিতরা এনহেদুয়ানাকে সুমেরীয় সাহিত্যের শেক্সপিয়র আখ্যা দিয়ে এসেছেন।

*আন্তর্জালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত। প্রকাশিত বক্তব্যের দায় লেখকের।

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Wikiwand, Twitter, haikudeck, soundcloud

*ভিডিও সৌজন্য: TedEd, Youtube

তুষ্টি হুগলি জেলার শেওড়াফুলির বাসিন্দা এবং বোটানিতে স্নাতক। গদ্য ও কবিতা লেখায় সমান আগ্রহ। প্রকাশিত কবিতার বইয়ের সংখ্যা তিন - ভিজে যাওয়া গাছ, ব্ল্যাক ফরেস্ট ও এরিসেডের আয়না। গদ্যের বইয়ের নাম পদাবলি।

5 Responses

পড়লাম। বেশ লাগল তুষ্টি।

আনন্দম!

ভাল লাগল

আনন্দম!

অনেক অজানা ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে এই প্রবন্ধ। লেখিকাকে ধন্যবাদ। মাধব চট্টোপাধ্যায়, হায়দ্রাবাদ