“খবরের কাগজে গোয়েন্দা রিপের কমিক্স ছিল আমার ফেভারিট। খুব মন দিয়ে স্টাডি করতাম। কী অ্যানাটমি! কী অসাধারণ ডিটেইলিং! আর টারজান তো আমার ভীষণ প্রিয় চরিত্র। সিনেমায় জনি ওয়াইসমুলারই সেরা টারজান। আমার ইলাস্ট্রেশনে টারজান ওঁকে ভেবেই আঁকা। জানো ডানপিটে খাঁদু কীভাবে শুরু হয়েছিল?”

মুগ্ধ হয়ে শুনছি সামনে বসা অশীতিপর বৃদ্ধের কথা। তিনি, বাংলা কমিক্সের অবিসংবাদী সম্রাট নারায়ণ দেবনাথ সেদিন আড্ডার মেজাজে, বলে চলেছেন তাঁর ভালোলাগার কথা, তাঁর কমিক্সের কথা।

২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাস। এক রবিবারের সকাল। বছরের শেষে কলকাতা একবার আসা আমার প্রায় বাঁধা। কিন্তু সেবারটা ছিল স্পেশাল। হঠাৎ করেই সুযোগ এসে গেল আমার এক কমিক্সপ্রেমী সহকর্মীর উৎসাহে। বন্ধু শান্তনু ঘোষ ব্যবস্থা করে দিলেন, যাঁকে নারায়ণ দেবনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত বা গবেষক বললেও অত্যুক্তি হয় না। বছরের পর বছর নিরলস সাধনায় জোগাড় করে বেড়িয়েছেন নারায়ণবাবুর দুষ্প্রাপ্য সব কাজ। একে একে সমগ্র আকারে বেরতে শুরু করেছে তখন। সেই বই সদ্য পেয়েছে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।

বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে সোজা মন্দিরতলা। সেখান থেকে শিবপুর রোডে নারায়ণবাবুর বাড়ি নিতান্তই হাঁটাপথ। হঠাৎই চোখ পড়ল ফুটপাথের পাশে খবরের কাগজের দোকানে। এক সংবাদপত্রের সঙ্গে বেরনো রবিবারের ক্রোড়পত্রে চোখ আটকে গেল। ‘বাঁটুল ৫০’! আরে তাই তো! বাঁটুল দি গ্রেট এ বছরই পঞ্চাশে পড়েছে ! আর আমি কিনা চলেছি তার স্রষ্টার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে! সত্যিই কী কাকতালীয়!

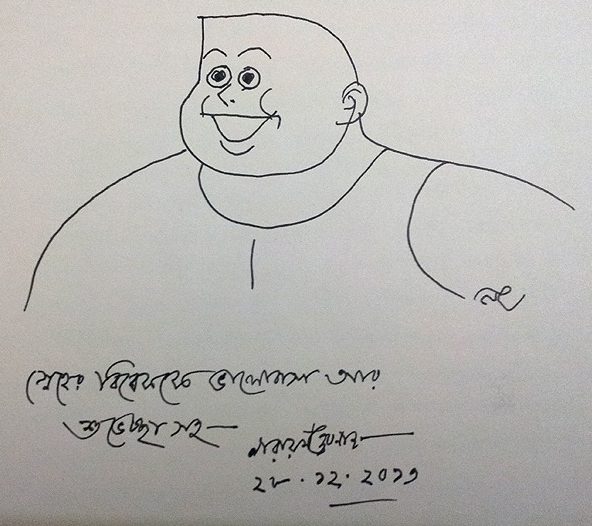

বাড়ি খুঁজে পাওয়া দুরূহ নয়, কারণ পাড়ায় কে না চেনে তাঁদের পড়শি জীবন্ত কিংবদন্তিকে? দেড়শো বছরের পুরনো পৈতৃক ভিটা। দরজা খুলে বসতে দিলেন তাঁর পুত্রবধূ। এই তাহলে ওঁর সেই কাজের ঘর! টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখা তুলি, পেন্সিল, রংয়ের প্যালেট। পাশে ইতস্তত ছড়ানো খবরের কাগজ। ভাবতেও অবাক লাগে এই টেবিল থেকেই জন্ম নিয়েছে বাঁটুল, হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে-ফন্টের মতো কালজয়ী চরিত্ররা! খানিক বসতেই তিনি ঢুকলেন পর্দা সরিয়ে। সাক্ষাৎকার নিতে যাইনি, গেছি শুধু মানুষটাকে দেখতে, জানতে। আলাপচারিতার পালা সেরে অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন সেদিন।

নারায়ণ দেবনাথের কথা বলতে গেলে তাঁর সব দিকটাতেই সমানভাবে আলোকপাত করা উচিত, এবং কাজটা যথেষ্ট দুঃসাধ্য। বহু গবেষক, প্রাবন্ধিক এবং একালের প্রথিতযশা শিল্পীরা নারায়ণবাবুর কাজ নিয়ে এতকিছু লিখেছেন, যে নতুন করে কিছু লেখার অবকাশই নেই। বরং তাঁর এই দীর্ঘ বর্ণময় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা মজাদার দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, যা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের কাণ্ডকারখানার থেকে কম ঘটনাবহুল নয় মোটেই।

নারায়ণবাবুর বাবা-মা পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিক্রমপুর থেকে এদেশে চলে আসেন। বাসা করেন হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে। শিবপুরেই ১৯২৫-এর ২১ নভেম্বর, নারায়ণ দেবনাথ জন্মগ্রহন করেন। আঁকাআঁকির শখ ছোটবেলা থেকেই। শিবপুরেই ছিল তাঁদের পারিবারিক গয়নার দোকান। সোনারুপোর গয়নার ওপর সূক্ষ নকশা আঁকা উদ্বুদ্ধ করেছিল বালক নারায়ণকে। পাশাপাশি নেশা ছিল ভালো কোনও ছবি দেখলেই কপি করতে বসে যাওয়ার। নিজের অজান্তেই শুরু হয়ে গেল অলঙ্করণে হাতেখড়ি। চল্লিশের দশকে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে ফাইন আর্টস পেইন্টিং নিয়ে প্রশিক্ষণ। সেটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কলকাতা জুড়ে চলছে ব্ল্যাক আউট। রেড রোডে ব্রিটিশ সামরিক বিমানের ওঠানামা।

বোমা পড়ার ভয়ে অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীরা দেশে চলে গেলেও তাঁরা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে নড়েননি। স্টিমারে করে নদী পার হয়ে বাবুঘাট, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মৌলালি। সেখানেই সেসময় ছিল আর্ট কলেজ। ফাইন আর্টসের ছাত্রদের অর্থকরী দিক তেমন জুতসই কখনওই ছিল না। তাই শুরুর দিকে হরফ শিল্পী হিসেবে তেল, পাউডার, সিঁদুর, আলতার লেবেল, সিনেমার মাঝে দেখানো ফিল্মস্লাইড লেখার কাজ করতে হয়েছে।

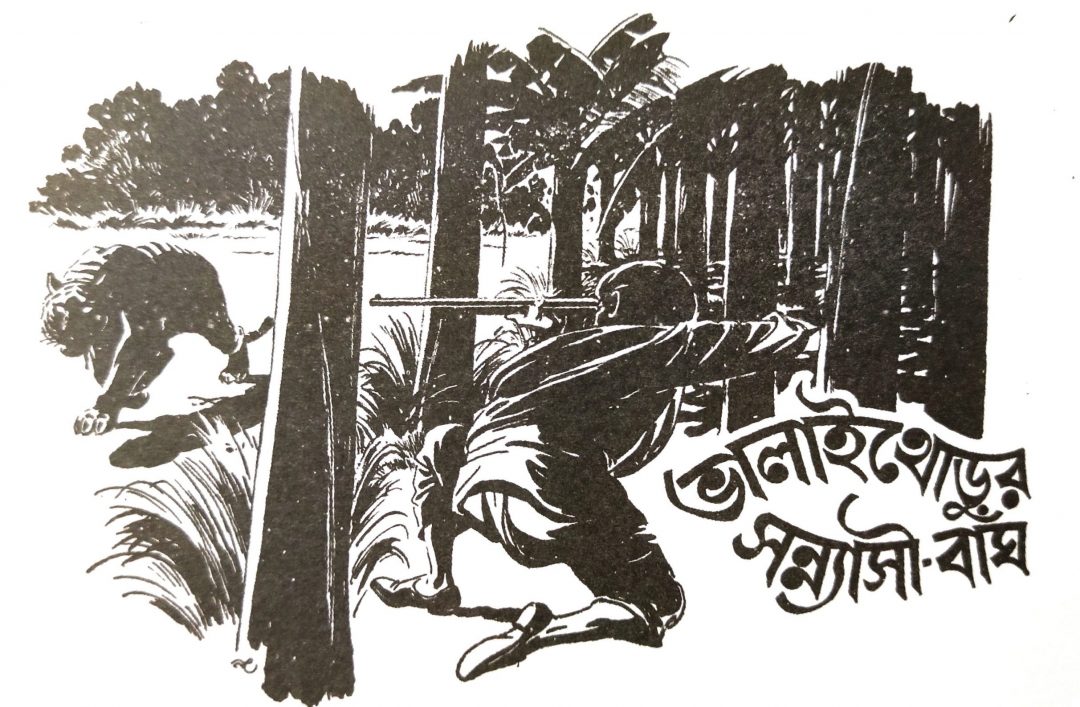

কমিক্স নয়, নারায়ণ দেবনাথের আত্মপ্রকাশ অলংকরণ শিল্পী হিসেবেই। বই-পত্রিকার পাতায়, প্রচ্ছদে, গল্প উপন্যাসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে করা তাঁর রিয়ালিস্টিক ইলাস্ট্রেশনে মজেনি, এমন বাঙালি পাঠক বিরল। তাঁর আঁকার গুণমুগ্ধ কিশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্করাও। কিন্তু কীভাবে যেন বাংলা কমিক্সের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে এই মহান শিল্পের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠায় ইলাস্ট্রেশনের দিকটা চলে গেল পিছনের সিটে।

নারায়ণবাবুর প্রথম কাজ প্রকাশ পায় ১৯৪৯-৫০ সালে। দেব সাহিত্য কুটিরের জনপ্রিয় শিশু পত্রিকা ‘শুকতারা’র জন্য করা তিনটি অলংকরণ। পারিশ্রমিক বাবদ প্রাপ্তি ন’টাকা। সেই শুরু। গল্প, উপন্যাস, ছড়ার সঙ্গে দীর্ঘদিন নানা ধরনের ইলাস্ট্রেশন করেছেন, সঙ্গে অসামান্য সব প্রচ্ছদ। নারায়ণবাবু বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বহুবার স্বীকার করেছেন, কমিক্স শিল্পী হিসেবে পরবর্তীকালে জনপ্রিয়তা পেলেও তাঁর বরাবরই পছন্দ ছিল সিরিয়াস ইলাস্ট্রেশন। তাই তো তাঁর হাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে অন্ধকার আফ্রিকার জঙ্গল, আঙ্কল টমস কেবিন থেকে গালিভার্স ট্রাভেলস-এর মতো বিশ্ব ক্লাসিক, এমনকী সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল, পাগলা দাশুও।

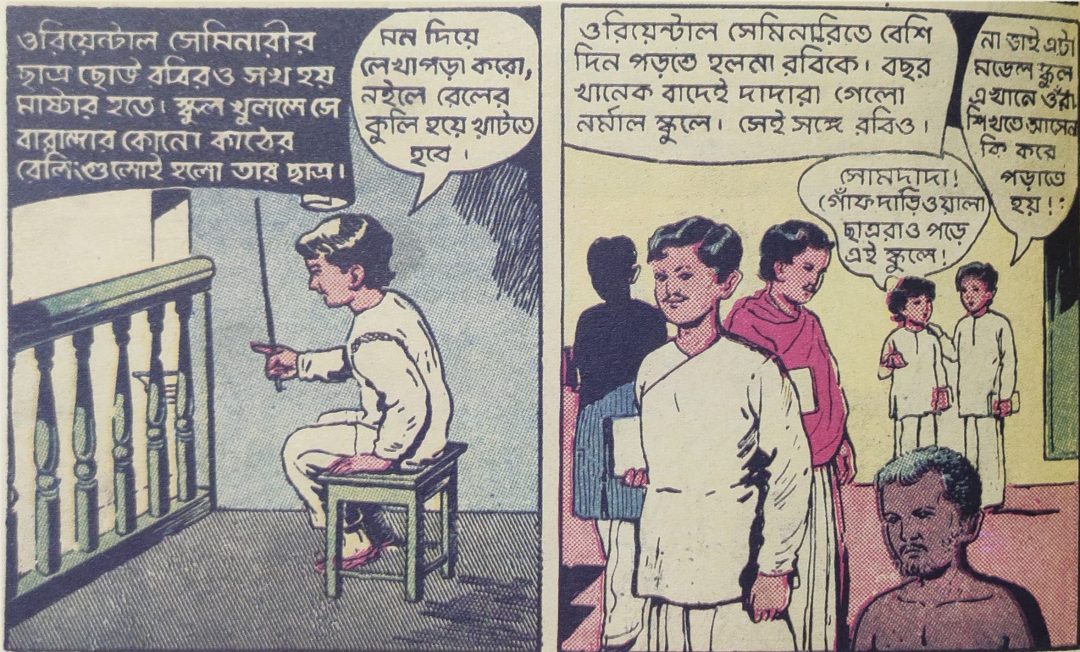

দেব সাহিত্য কুটির ও অন্যান্য প্রকাশনীর সঙ্গে এতবছর কাজ করলেও কোনওদিন কোথাও চাকরি করেননি। এখানেই তাঁর পরিচয় হয় প্রতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যিনি ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণা। শুরুর দিকে অনেকটা প্রতুলবাবুর আদলে কাজ করলেও ক্রমশ নারায়ণবাবু নিজের এক স্বতন্ত্র স্টাইল তৈরি করেন। তাঁর অলংকরণের গুণেই সেসব বই পৌঁছে গেছে ঘরে ঘরে। হয়তো বেশিরভাগ পাঠক জানতেও পারেননি শিল্পীর নাম। অনেকেই হয়তো আজও জানেন না, কমিক্সের জগতে নারায়ণবাবুর জয়যাত্রার শুরু কিন্তু ‘শুকতারা’ নয়, বরং সাপ্তাহিক ‘আনন্দমেলা’র পাতায়। ১৯৬১ র মে মাসে ‘মৌমাছি’ ছদ্মনামে সাহিত্যিক বিমল ঘোষের লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলা নিয়ে ধারাবাহিক কমিক্স ‘রবি ছবি’ আঁকেন নারায়ণ দেবনাথ।

পরের বছর বিবেকানন্দের জীবনী নিয়েও কমিক্স করেন এই জুটি। ‘রাজার রাজা’ নামে প্রকাশিত সেই কমিক্সও প্রকাশ পায় ‘আনন্দমেলা’য়। বছরটা বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ হবার দরুন ‘শুকতারা’ও একটি অনুরূপ কমিক্স শুরু করেছিল। মাঝপথে তাদের শিল্পীকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হল নারায়ণবাবুর ওপরই। সুতরাং একইসময় একই শিল্পীর হাতে চিত্রিত একই বিষয়ের উপর দুটি ভিন্ন কমিক্স প্রকাশিত হতে থাকে দুটি বিপুল জনপ্রিয় কিশোর পত্রিকায়, বাংলা কমিক্সের ইতিহাসে যা আক্ষরিক অর্থেই এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

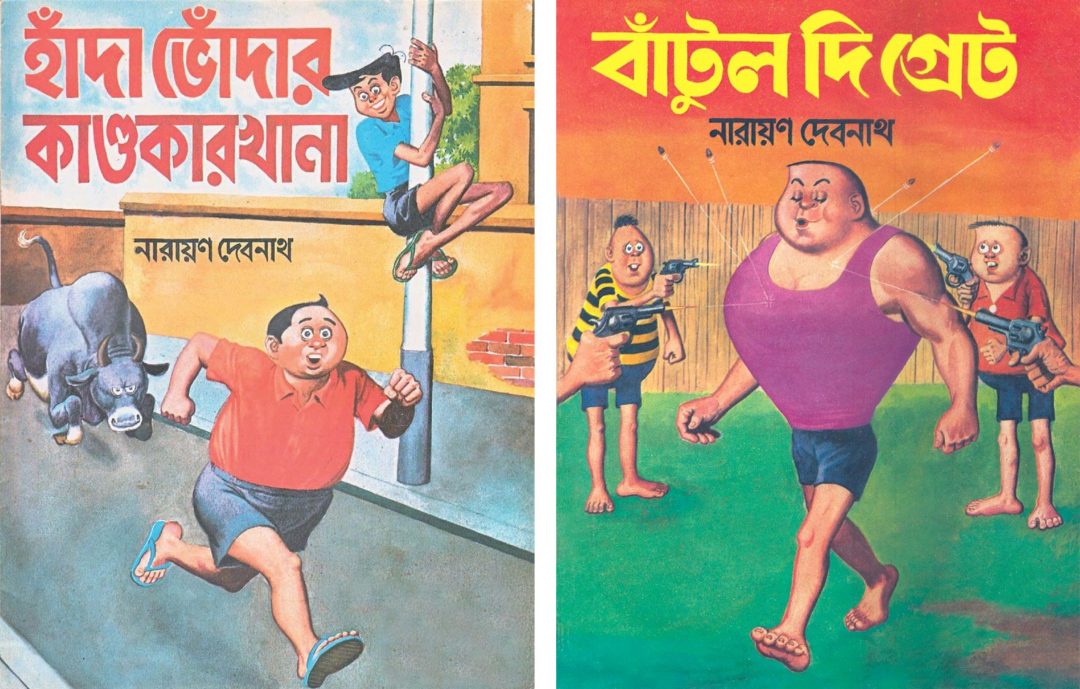

এই ১৯৬২ সালেই শুকতারার কর্ণধার সুবোধ মজুমদারের ভাই ক্ষীরোদ মজুমদার নারায়ণবাবুকে ছোটদের জন্য মজার কমিক্স বানানোর প্রস্তাব দেন। জন্ম হল বাংলা কমিক্সের অন্যতম জুটি হাঁদা-ভোঁদার। এ যেন লরেল-হার্ডির শিশু সংস্করণ। টিনটিনের স্রষ্টা আর্জেও একসময় Quick ও Flupke নামে দুই দস্যি ছেলের মজার কীর্তিকলাপ নিয়ে কমিক্স এঁকেছিলেন। কিন্তু নারায়ণবাবুর হাঁদা আর ভোঁদা যেন পাশের বাড়ির ছেলে।

বাড়ির সামনে পাড়ার ছেলেদের দুষ্টুমিগুলো তাঁর চোখ এড়াত না। সেরকমই নিত্যনতুন মজাদার কাণ্ডকারখানা নিয়ে প্রতিমাসে হাজির হতে থাকল হাঁদা-ভোঁদা। প্রথম গল্পের নাম ছিল ‘হাঁদা ভোঁদার জয়’। বিষয়বস্তু ছিল ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ফুটবল ম্যাচ। প্রসঙ্গতঃ একই নামে শুকতারা পঞ্চাশের দশকে নিয়ে এসেছিল সিরিয়াস কমিক্স, শিল্পী ‘বোলতা’ নামের আড়ালে প্রতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এঁকেছিলেন হাঁদা-ভোঁদা। কিন্তু সবদিক দিয়েই নারায়ণবাবুর চরিত্রেরা অচিরেই হয়ে উঠল পাঠকপ্রিয়।

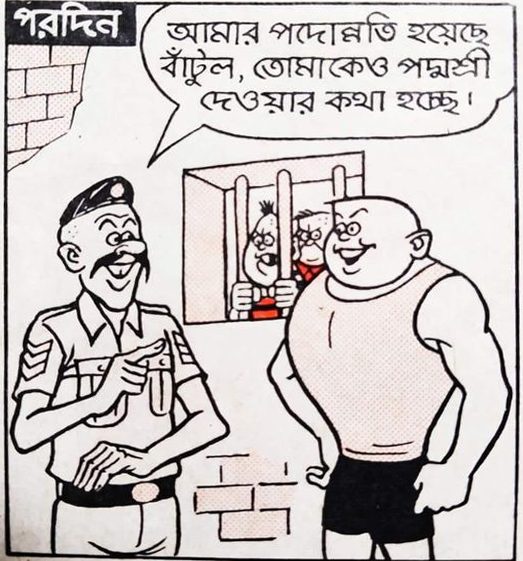

নারায়ণবাবুর সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র ও বাংলা কমিক্সের অন্যতম সুপারহিরো ‘বাঁটুল দি গ্রেট’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে (বাংলা ১৩৭২, জ্যেষ্ঠ মাসে) শুকতারার পাতায়। শুরুতেই যে বাজিমাত করেছিল, তা বলা যায় না। সে বছর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ লাগে। সেই পটভূমিকায় তৈরি (কার্তিক সংখ্যায়) বাঁটুলের কমিক্স বিপুল জনপ্রিয়তা পায়, যেখানে অসীম শক্তিধর বাঁটুল প্যাটন ট্যাঙ্ক নিয়ে তাড়া করেছে শত্রুপক্ষকে। খুদে মস্তান বাচ্চু-বিচ্ছুর পাশাপাশি পিসিমা, সাগরেদ লম্বকর্ণ, পোষা উট পাখি ‘উটো’-র উপস্থিতি গল্পে এনে দেয় এক অন্য মাত্রা। অমানুষিক বলশালী বাঁটুলের গা থেকে ছিটকে আসে বুলেট, ভোঁতা হয়ে যায় চাকু। এতবছর পেরিয়েও বাঁটুলের জনপ্রিয়তা অমলিন। তাঁর সৃষ্ট নারায়ণী সেনার মধ্যে বাঁটুলই যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, এ কথা নারায়ণবাবুও স্বীকার করেন।

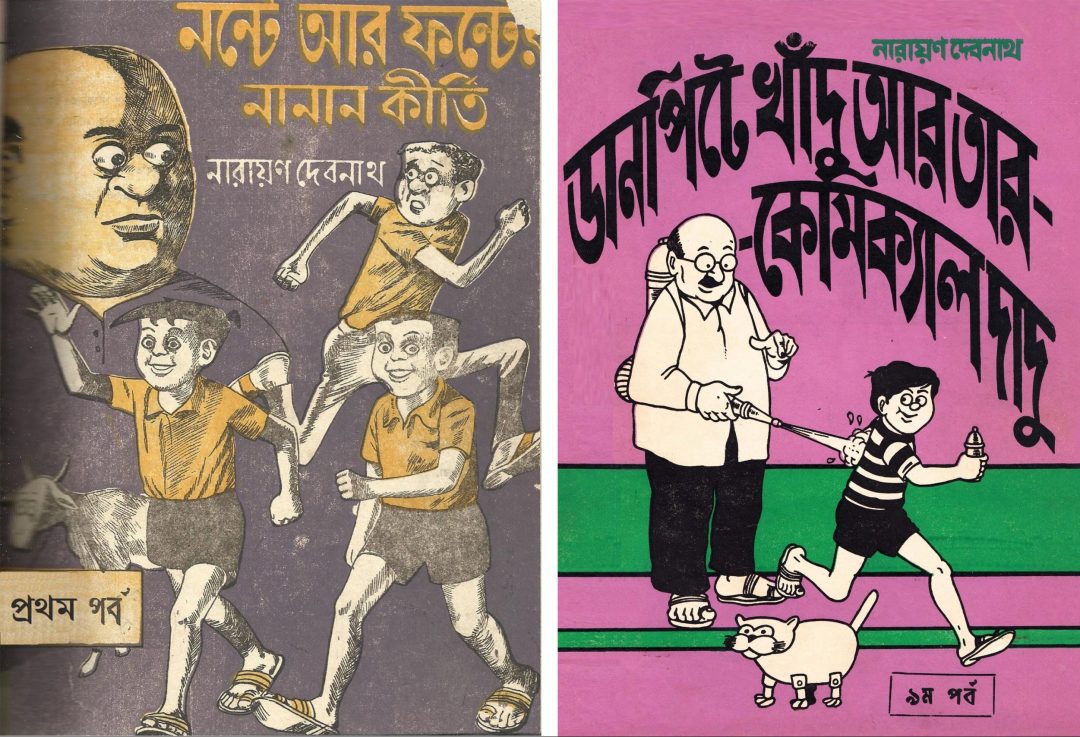

এরপর বছর চারেকের ব্যবধান। ১৯৬৯ সালে কিশোর ভারতীর পাতায় আবির্ভাব হল আরও এক মজাদার জুটির। নাম নন্টে আর ফন্টে। সাদা কালো কমিক্স। শুরুটা অনেকটা হাঁদা-ভোঁদার আদলে হলেও, একটা ছোট্ট ঘটনা এই সিরিজ়ের প্রেক্ষাপটই বদলে দেয়। ১৯৭২ সালে মনোরঞ্জন ঘোষের লেখা ‘পরিবর্তন’ বইটির জন্য অলংকরণ করেন নারায়ণবাবু। তার সঙ্গেই মাথায় খেলে যায় আইডিয়া। পরিবর্তন আসে নন্টে-ফন্টের গল্পের প্লটেও। পার্শ্বচরিত্র হিসেবে দেখা মেলে বিশালবপু সুপারিন্টেন্ডেন্ট পাতিরাম হাতির। সঙ্গে ধড়িবাজ সিনিয়র কেলটুদা। বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রজীবনকে কেন্দ্র করেই জমে উঠল ‘নন্টে ফন্টের নানান কীর্তি’।

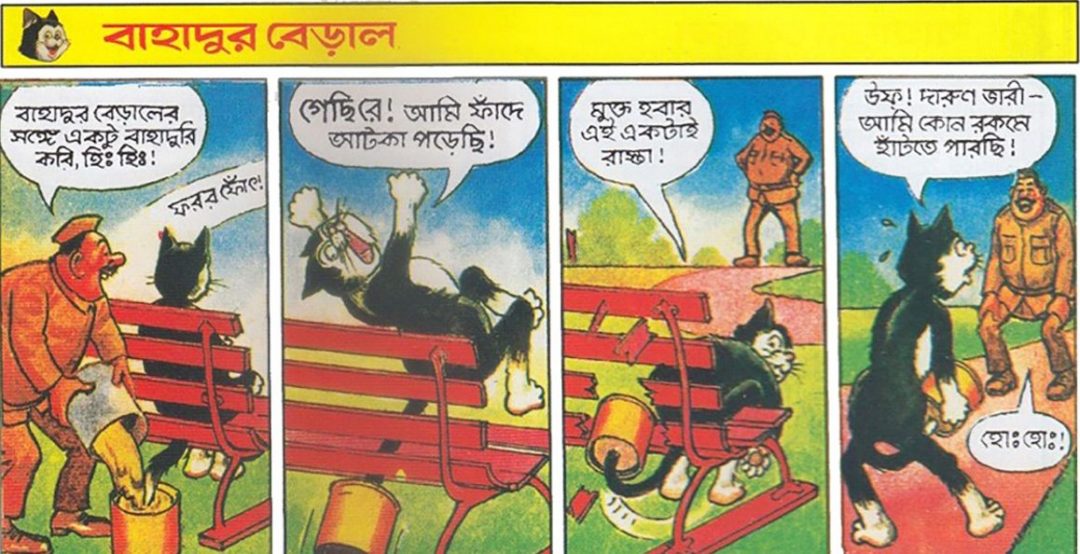

শুধুই যে দস্যি ছেলেদের কীর্তিকলাপ নিয়ে কমিক্স করেছেন, তা নয়। নারায়ণবাবু বেড়ালের মতো আহ্লাদি পুষ্যিকে কেন্দ্র করেও তৈরি করেছেন ‘বাহাদুর বেড়াল’। এর আবির্ভাবের পিছনেও রয়েছে এক গল্প। ১৯৮২ সালে লেবার স্ট্রাইকে বেশ কিছুকাল শুকতারা প্রকাশ বন্ধ থাকে। তখন দিল্লি থেকে ছাপিয়ে আনা হয় পত্রিকা। মলাটে দেখা মেলে এই আশ্চর্য চরিত্রটির। পরবর্তীকালে স্ট্রাইক মিটে গেলে নিয়মিত কমিক্স ফের চালু হয়। তবুও বাহাদুর বেড়ালের দেখা মিলতে থাকে মাঝেমাঝেই।

সেই একই বছর, ১৯৮৩ সালে শুভ্রা রায় ও বেবি মজুমদারের উদ্যোগে ‘ছোটদের আসর’ পত্রিকার জন্য নিয়ে এলেন ‘ডানপিটে খাঁদু আর কেমিক্যাল দাদু’। বৈজ্ঞানিক দাদুর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার মেকানিকাল বেড়াল, বাতাসে হেঁটে বেড়ানোর জুতো, চুল গজানোর স্প্রে নিয়ে সর্দারি করতে গিয়ে জেরবার খাঁদু– পাতায় পাতায় এমন আজব ঘটনা নিয়ে কমিক্স বানানো বোধহয় নারায়ণবাবুর পক্ষেই সম্ভব। পরে পত্রিকাটি উঠে গেলে ওই কমিক্স বইয়ের আকারে খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত হয়।

এ তো গেল তাঁর সৃষ্ট সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্রদের কথা। এ ছাড়াও সময় সময় তিনি হাজির করেছেন এমন বহু মজার ‘ফানি-স’। শুধু ছেলেরা কেন, মেয়েদের জুটিও তৈরি করেছিলেন ‘শুঁটকি ও মুটকি’কে নিয়ে। যদিও কিছুদিন চলার পর মহিলা মহলের আপত্তিতে বন্ধ হয়ে যায় এই কমিক্স। এছাড়া আছে ‘পটলচাঁদ দি ম্যাজিসিয়ান’, যা কিশোর ভারতীয় জন্য ১৯৬৯-এ শুরু করেও থেমে যায়। ফিরে আসে দশবছর পর নবরূপে দুই রঙে সজ্জিত হয়ে ‘পক্ষীরাজ’ পত্রিকার পাতায়। এ ছাড়াও বানিয়েছেন ‘নেপালের কপাল’, ‘ঝানু ছেলে কানু’, ‘বেচোর বরাত’, ‘কেলোর কীর্তি’-র মতো অজস্র ‘ফানি-স’ ও পাদপুরাণ, অর্থাৎ স্বল্প প্যানেলের স্ট্রিপ কমিক্স, যা কিনা ব্যবহার হত পাতার ফাঁকা অংশ ভরানোর জন্য, ফিলার হিসেবে।

তবে তিনি যে শুধুই মজার কমিক্স বানিয়ে গেছেন সারাজীবন, তা কিন্তু নয়। তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে একের পর এক অ্যাডভেঞ্চার বা গোয়েন্দা কমিক্সও। ব্ল্যাক ডায়মন্ড থেকে গোয়েন্দা কৌশিক- টানটান গল্পের বুনোট, তেমনই ঘটনাবহুল সব প্যানেল। একইভাবে সাবলীল তাঁর ঐতিহাসিক চিত্রকথার গল্প বলার ধরনও। সবমিলে নারায়ণ দেবনাথের কমিক্স মানে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্যাকেজ। গল্পের মজা, ডায়লগে লাইন মিলিয়ে মজার শব্দ প্রয়োগ, সর্বোপরি পাতার সীমিত প্যানেলের মধ্যে এঁকে সেই গল্প দাঁড় করানো… তিনি যে একাই একশো!

আজীবন কাজের স্বীকৃতি হিসেবে জীবন সায়াহ্নে এসে মিলেছে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, রবীন্দ্রভারতী থেকে ডি’লিট, পেয়েছেন বঙ্গবিভূষণ ও। তবে দেরিতে হলেও পদ্ম সম্মান যেন সেই বৃত্তকে সম্পূর্ণ করল। কমিক্সকে সাহিত্য বলা যায় কিনা, এক বহুচর্চিত বিষয়। যাক বা না যাক, তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা প্রজন্মের পর প্রজন্ম কিশোর পাঠকদের আনন্দ দিয়ে চলেছে, এও কম কথা কি?

নারায়ণ দেবনাথ নামটা কোথায় যেন বাংলা কমিক্সের সঙ্গে সমার্থক হয়ে উঠেছে। তাই তো আজ বুক ফুলিয়ে বলা যায়, ওদের অ্যাস্টেরিক্স থাকলে আমাদেরও বাঁটুল আছে। এক্কেবারে আমবাঙালির নিজস্ব সুপারহিরো। দূরদর্শীও বটে। অনেক আগেই কমিক্সের পাতায় ঘোষণা হয়েছিল সমাজসেবার জন্য বাঁটুলকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করার, কে জানত শিগগিরই সে দিন আসছে! না হয় সৃষ্টি বাঁটুলের বদলে পুরস্কার পেলেন স্বয়ং স্রষ্টাই।

নারায়ণ দেবনাথের ছবি ও ভিডিও: লেখক

কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা বিবেক পেশাগত ভাবে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী। কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কার্টুনিস্ট এবং পর্যটক। সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালিখির অভ্যাস ও সম্পাদনা। তাঁর লেখা তিনটি বইও ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। খেলাধুলোয় তাঁর উৎসাহের কথা বেরিয়ে এসেছে সেই বইয়ের মাধ্যমেই। দ্য আমেজিং অলিম্পিকস: ডাউন দ্য সেঞ্চুরিজ়, দ্য ওয়র্ল্ড চেজ়িং দ্য কাপ এবং ফুটবল ফান বুক পাঠকমহলে খুবই সমাদৃত হয়েছে। বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান কার্টুন গ্যালারিতে তাঁর কার্টুন নিয়ে একক প্রদর্শনীও হয়েছে।