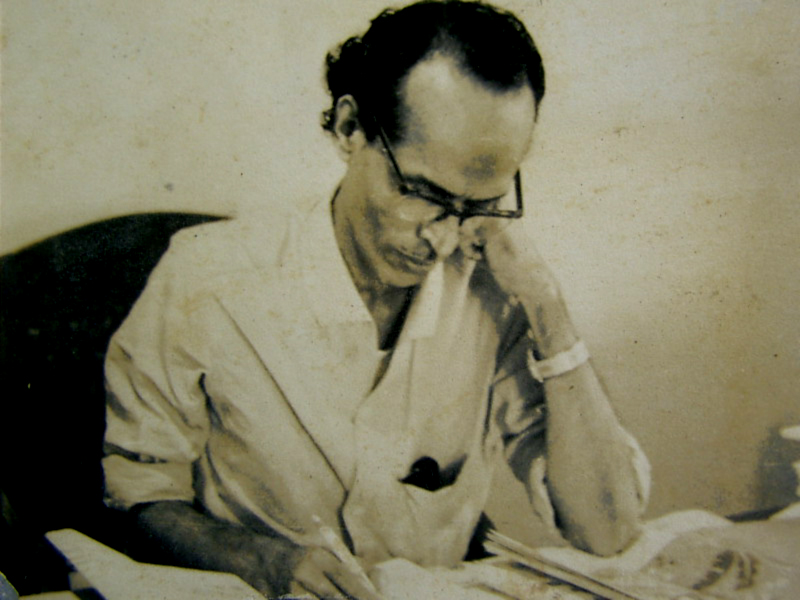

বাবার গল্প বলতে গিয়ে অন্য কথাও এল। জীবনী লেখা অবশ্য আমার উদ্দেশ্য নয়। ওঁর শৈশব ও কর্মজীবনের কথা অনেকটা ধরা আছে ‘উজান গাঙ বাইয়া’ বইতে। প্রণব বিশ্বাস এবং আরও অনেকে নানা জায়গায় লিখেছেন। ২০১২-তে শতবর্ষ উদযাপনের সময় পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও বাংলাদেশে নতুন করে লেখালেখি হয়েছে। আমার বোন রঙিলী বাবার জীবন নিয়ে নানা কাজ করছে। আমি ভাবছিলাম, টুকরো কিছু স্মৃতি কোথাও একটা লিখে রাখব। এরপর যদি ভুলে যাই! এই পত্রিকার আমন্ত্রণে সাহস পেলাম। এলোমেলো কথাও এঁরা ছাপবেন বলেছেন।

ভাবতে অবাক লাগে, আমিও আর পাঁচজনের মত বাবাকে অফিস যেতে দেখেছি! মা-বাবার যখন বিয়ে হয়, তখন মায়ের ইশকুলের চাকরিতে ওদের সংসার চলত। আমি জন্মাবার পরে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। মুজফফর আহমেদের চেষ্টায় বাবা কলকাতার ‘সোবিয়েত দেশ’ পত্রিকার দফতরে চাকরি পায়, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে। আমরা মায়ের গ্রামের ইশকুল অঞ্চল ছেড়ে কলকাতার গোবরা এলাকার এক বাসায় উঠে আসি। সেটা এক উঠোন ঘিরে বারো ঘরের মতো একটা জায়গা। একেবারে সাধারণ ব্যবস্থা। বাবা যে অফিস যায়, আর মা ইশকুলে, সেটা জ্ঞান হওয়া ইস্তক টের পেতাম। বাবার অফিসের ব্যাগটা ছিল চামড়ার। অনেকগুলো খোপ-অলা, ঢাকনা দেওয়া, মাথায় হাতল। ওরকম ব্যাগ তখন অনেকে ব্যবহার করত; কখন যে ওগুলো উঠে গেল কে জানে। বন্ধুদের বাবাদের থেকে আমার বাবা যে আলাদা সেটাও টের পেতাম। আমাদের বাড়িতে খুব গান হত। তাছাড়া, বাবার কাছে অনেকে আসত। বন্ধুদের বাড়িতে সে সব হত না। আমার বন্ধুরা ওই হিঙ্গন জমাদার লেনের গরিব ছেলে। তাদের কারও কারও বাড়িতে বোনেরা সন্ধ্যে হলে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করত বটে, কিন্তু আমাদের বাড়ির গানগুলো অন্যরকম ছিল। গণসঙ্গীত গাইত বাবার দলবল, আর নির্দল গাওয়া হত লোকসঙ্গীত। সে সব আকাশবাণীর লোকসঙ্গীত নয়, বা শহুরে সমাজের ‘মাঝি রে’ বলে টান মারা গান নয়। ওসব গান শুনলেই বাবা বেজায় চটে যেত। খুব ছোটবেলা থেকেই বাবার কাছে সুরে-কাব্যে এমন বিচিত্র ঐশ্বর্যময় সব গান শুনেছি, যে আমারও লোকসঙ্গীতের নামে মাজাগলা চাঁচাসুরে মাঝি বা বন্ধুকে ডাকাডাকি সহ্য হয় না।

রবীন্দ্রনাথের গানও গাওয়া হত। বাবাকে দেবব্রত বিশ্বাস বলেছিলেন, তুমার রবীন্দ্রসঙ্গীতটা হইব না, ছাইড়া দাও। সিলটি উচ্চারণে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়া কী করবা। কিন্তু আমাকে খুব উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। আমি পাঁচ-ছ’বছর বয়সে রাত্তিরবেলা ডাক ছেড়ে গাইতাম, “ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।” স্পষ্ট মনে আছে। আগুন জ্বালাতে বলা হচ্ছে বলেই বোধহয় মনে রয়ে গেছে। এও মনে আছে, বাবা বলত, জর্জ জেঠুর মতো করে গাইতে হবে। আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো – আমি বারো ঘরের এক উঠোনে দাঁড়িয়ে রাত্তিরে গাইতাম। ওখানে এক ঘরে থাকতেন অকৃতদার কমিউনিস্ট রাঙাদা, ভূপেন পালিত, রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে ছোট দোকান খুলে স্তালিনের বাণী ও কীর্তি প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, দেখ, তোমার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে তো কী হয়েছে? ক্লাসের অন্যেরা কি তোমার মতো জর্জ বিশ্বাসের গান গাইতে পারে? এর পরে আমার রেজাল্ট খারাপ হতেই থাকল এবং শিগগিরই গলা থেকে গান অন্তর্হিত হল। বাবার মনে নিশ্চয়ই এই নিয়ে খুব দুঃখ ছিল। আমি কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। একবার দেবব্রত বিশ্বাসকে গেয়ে শুনিয়েছিলাম “আমার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনাআআর হরিণ চাই।” তাতে উনি আমাকে থামিয়ে বলেছিলেন, বুঝছি কোত্থিক্যা শিখছ।

বাবা ওঁকে খুব সমীহ করত, ভালোবাসত। সকালে উঠে রেডিও চালিয়ে গান শুনতে শুনতে বাবা দাড়ি কামাত। রেডিওতে দেবব্রত, মহম্মদ রফি বা লতা মঙ্গেশকরের গান হলে ওকে প্রসন্ন দেখাত। লোকসঙ্গীত হলে তেমন দেখাত না। দেবব্রত যে ব্যতিক্রমী, সেটা আরও টের পেতাম কারণ উনি বাবাকে নাম ধরে ডাকতেন এবং তুমি সম্বোধন করতেন। এমনিতে বাবা ছিল সর্বজনীন হেমাঙ্গদা। সবাইকে বকুনি দিয়ে থাকে এমন একজন লোক, তাকে কিনা উনি ‘হেমাঙ্গ’ ডাকতেন! সবাই অকারণে বাবার কাছে বকুনি খাওয়াটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল। বাবার রাজনৈতিক জীবন মূলত অসমে কেটেছে। অসম গণনাট্য সংঘ ওর হাতে তৈরি। নিজেকে অহমিয়া বলে পরিচয় দিয়ে বাবা আনন্দ পেত। কাজেই অসমের লোকেদের জন্যে বকুনির বিশেষ ডোজ় বাঁধা ছিল। একবার অসম গণনাট্যের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মা জিগ্যেস করেছিল, আপনাদের ওপর উনি যে খামোখা চেঁচামেচি করেন, আপনারা মেনে নেন কেন? সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, বৌদি, অসমে আমরা আড়ালে ওকে হাঙ্গামাদা বলে ডাকি।

আমার অবশ্য খুব বেশি বকুনি খাওয়ার কথা মনে নেই। ছেলেমেয়েদের বেশি বকতে হয় না, আর গায়ে হাত একেবারেই তুলতে হয় না – এমন একটা ধারণা বাবা পোষণ করত। ওর অনেকটা বয়েসে আমাদের জন্ম, সেজন্যেও হয়তো প্রশ্রয় পেয়েছি বেশি। আমার বোন রঙিলী ওই বাড়িতে থাকতেই জন্মায়। বাবার বয়েস তখন প্রায় পঞ্চান্ন। ও বাবাকে মোটেই ভয় পেত না। আমি একটু পেতাম। কিন্তু ‘হেমাঙ্গদা’ বিষয়ে আমি শিশু বয়সেই আমার বক্তব্য জানিয়েছিলাম। আমাকে মানুষ করার ব্যাপারে একেবারে নজর দিচ্ছে না – মায়ের এমন অভিযোগ শুনে বাবা নাকি একবার আমাকে পড়াতে বসিয়েছিল। বানান লিখতে দিয়েছিল। বলেছিল, লেখ, প্রিয়ংবদা। তারপরে বলেছিল, চিত্রাঙ্গদা। তারপর আর কী বলা যায় ভাবছিল। এর মধ্যে আমি নাকি বলেছিলাম, কেন, বল না হেমাঙ্গদা!

*

ওই অনেক ঘর ঘেরা উঠোনের বাড়ি থেকে আমরা পাশের পাড়ায় একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে যাই। তার আগে পুরনো পাড়ার আবছা অনেক স্মৃতি রয়েছে। পার্ক সার্কাসের ন্যাশনাল মেডিকাল কলেজের পিছন দিকে অনেকখানি গিয়ে আড্ডিবাগান পেরিয়ে রেললাইন টপকে ওই পাড়ায় ঢুকতে হত। আড্ডিবাগানে ছিলো গোরুর খাটাল আর গরিব ইউরেশিয়ানদের বসবাস। লেভেল ক্রসিং না থাকায়, রেললাইন পেরিয়ে আসতে গিয়ে মাঝে মাঝে মানুষ কাটা পড়ত। পেরিয়ে এলে, এদিকটায় ছিল বিশাল গোরস্থান। আমাদের বাড়ির তিন দিকেই ছিল কবরখানা। আমাদের অঞ্চল থেকে মুসলমানদের মেরে তাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু বড় অঞ্চলটা ছিল পার্ক সার্কাস। তাই একটু দূরে মুসলমান বসতি থেকেই গিয়েছিল।

’৬৪ সালে কলকাতায় দাঙ্গা হয়। আমার বয়েস তিন পেরিয়েছে সবে, তাও আবছা মনে আছে। আমাদের উঠোনের এক প্রতিবেশি ছিলেন, গৃহস্থ মানুষ; একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল তাঁর। একটু দূরে যখন মুসলমানদের দোকানে-বাড়িতে হামলা লুটপাট চলছে, সেই ভদ্রলোক রেললাইন পেরিয়ে গিয়ে তেমন কোনও বাড়ি থেকে একটা পেরামবুলেটার নিয়ে এসেছিলেন, মেয়ের জন্য। বাবা অসম্ভব দুঃখ পেয়েছিল এই ঘটনায়। সহজে ওকে বিচলিত হতে দেখা যেত না। কিন্তু সেবার দেখেছিলাম লজ্জায়, যন্ত্রণায় ছটফট করতে। সেই জন্যেই বোধহয় ঘটনাটা আমার মনে রয়ে গিয়েছে।

পরে মনে হয়েছে, বসবাসের জন্যে বাবা-মা ওই অঞ্চলটা বেছে নিয়েছিল ওই নানা ভাষার, নানা ধর্মের মানুষ ওখানে থাকত বলে। আড্ডিবাগানে গা ঘেঁষে থাকত বিহারি গোয়ালা আর গরিব খ্রিস্টানরা। বেনিয়াপুকুর বা তিলজলার দিকে একটু এগোলেই মুসলমাল মহল্লা, ঘুড়ির দোকান, লাট্টুর দোকান, কাবাব-বিরিয়ানির পসরা, কারিগরদের ছোট ছোট কারখানা, মসজিদ। ওই পাড়াগুলোর রং আর গন্ধ ছিল আমাদের থেকে আলাদা, মনে হত যেন অন্য কোনও ঘড়ির সময়ে বাঁধা অঞ্চল। বাড়িতে আজানের সুর ভেসে আসত মাইক থেকে। শীতের রাতে এন্টালির দিক থেকে ভেসে আসত কাওয়ালি জলসার সুর। মাঝে মাঝে শবদেহ নিয়ে গোরস্থানে যেত ছোট ছোট দল। বাবা বলত, “কত শান্ত, মৃদুস্বরে ওরা প্রার্থনা করতে করতে যাচ্ছে দেখ। হরিধ্বনি শুনলে তোরা তো ভয়ে পালাস!”

বাবার একটা গভীর অনুরাগ ছিল আশপাশের মুসলমান মানুষের প্রতি, উর্দু ভাষার প্রতি। আমাদের গোটা বাঙালপাড়া ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গলা ফাটাত, বাবা ছিলো আগাগোড়া মহামেডান স্পোর্টিং-এর সমর্থক। হিন্দিভাষী মানুষদের সঙ্গেও, বিশেষ করে বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে, কথা বলতে, তাদের কথা শুনতে বাবা খুব উৎসাহ বোধ করত। এগুলো লোকদেখানো ব্যাপার ছিল না। ওর কাছাকাছি যারা থেকেছে তারা টের পেত, এটা ওর আত্মস্থ করা জীবনদর্শন। রাজনৈতিক অনুশীলন আর মনের জমিনের মধ্যে ওখানে যোগ ছিল। নিজের শ্রেণি, নিজের ভাষা-সংস্কৃতির বাইরে, কাছের যে-প্রতিবেশির সঙ্গে আমাদের যাতায়াত নেই, বাবা তাদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে আত্মীয়তা বোধ করত। নিজেকে অহমিয়া মনে করার মধ্যে দিয়ে বাবা একধরণের আত্ম-পরিচিতির শৃঙ্খলা ডিঙিয়ে বাস করতে শিখেছিল। আজ আবার চারদিকে আইডেন্টিটি পলিটিকসের রমরমা দেখে এই কথাগুলো ভাবি।

*

‘৬৮ সালে নতুন বাড়িতে উঠে গেলাম। আগের বছর নকশালবাড়ির ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সে বছরেরই শেষে, সেই অভ্যুত্থান নিয়ে উৎপল দত্ত ‘তীর’ নাটক মঞ্চস্থ করলেন। ছদ্মনামে বাবা তাতে সুর দিল। চাকরির কারণে ছদ্মনাম নেওয়া। সোবিয়েত কনসালেটের চাকরি, এদিকে নাটকে চিনপন্থী ব্যাপার স্যাপার! বছর দুয়েক পরে চারণদল-এর ‘লাল লন্ঠন’ নাটকেও সুরকার হিসেবে বাবা ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিল। সেও ছিল চিনের লাল পালার বাংলা সংস্করণ। উৎপল দত্তের ‘কল্লোল’ (১৯৬৫) নাটকে সুর করা বাবার জীবনে এই পর্বের একটা বড়ো ঘটনা ছিল। ওই নাটকের জন্যে লেখা, মারাঠি পোয়াডার সুরে বাঁধা ‘বাজে ক্ষুব্ধ ঈশানী ঝড়ে রুদ্র বিষাণ’ বাবা শেষদিন পর্যন্ত অনুষ্ঠানে গাইত। নাটকটা কলকাতায় ঝড় তুলেছিল। বাবার লেখায় আছে, ভারত-চিন যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে ভাঁটা পড়েছিল, ‘কল্লোল’ প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে তাতে একটা পরিবর্তন সূচিত হয় (‘গণনাট্য আন্দোলনে আমার গান’)। ভারত-চিন যুদ্ধ কমিউনিস্টদের মধ্যেকার বিবাদ প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিল। এর কিছুদিন পরেই, ‘৬৪ সালে, পার্টি ভাগ হয়ে যায়, সিপিআই(এম)-এর জন্ম হয়। ওর পরে বাবা আর কোনও পার্টির সদস্যপদ নেয়নি। নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের পরে আবার ভাঙন-পর্ব শুরু হল। কিছুদিন পরে সিপিআই (এম) আর নকশালপন্থীদের সংঘাত রক্তাক্ত হয়ে উঠল।

বাবার কাছে এ ছিল সংকটের সময়, নানা অর্থে। পার্টি না করলেও যিনি সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক জীবন যাপন করতে চান, যাঁর বিশ্বাস, শিল্পী একমাত্র গণ-আন্দোলনের মধ্যে থেকেই সৃষ্টি করতে পারে, তাঁর পক্ষে সময়টা সত্যি ছিল বিচ্ছিন্নতার, সংশয়ের। অন্য সমস্যাও ছিল। ওই চিন-সোবিয়েত বিরোধের যুগে বাবা ঘোর চিনপন্থী। সোবিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি যে উচ্ছন্নে গেছে, এ বিষয়ে ওর কোনও সন্দেহ ছিল না, এদিকে চাকরি করতে হচ্ছে সোবিয়েতের। রাশিয়ান বসেদের নামে বাবা বাড়িতে এসে গজগজ করত। এক বসের নাম ছিলো মাখোতিন। পরে আর একজনের নাম শুনতাম, গুর্গেনভ। আমরাও বেচারাদের গাল দিতাম। বাবা বলত, না না, মাখোতিন অত খারাপ না। আমারে ভালোবাসে। বাবার থেকেই শুনেছিলাম, ক্রুশ্চেভ নামে একটা মহা পাজি লোক এসে কমরেড স্তালিনের সাধের রাশিয়ার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

‘তীর’ নাটক খুব বেশি দিন অভিনীত হয়নি। শুধু যে সরকারের কুনজরে পড়েছিল তা-ই নয়, বামেদের প্রধান শরিকও বেশ বৈরী ছিল। উৎপল দত্ত নিজে পরে নাটকটিকে ত্যাজ্য করেন। ওঁর লেখাতে আছে, নাটকের মহড়া চলাকালীন অক্সিজেন সিলিন্ডার-সহ চারু মজুমদার গোপনে দেখতে এসেছিলেন। নাটক যখন চলছে তখন উৎপল আইভরি-মার্চেন্টের ‘দ্য গুরু’ ছবির শুটিং করতে গিয়ে গ্রেফতার হন; কিছুদিন পরে ছাড়া পান। ঘটনাটা বাবাকে খুব বিচলিত করেছিল, মনে আছে। ‘তীর’-এর সুর করার কাজটা বিশেষ যত্ন করে করা হয়েছিল। বাবার লেখায় আছে, উৎপল দত্ত, নির্মল গুহরায় প্রমুখ তরাই অঞ্চলে গিয়ে গান সংগ্রহ করে এনেছিলেন (‘বন্দী বিহঙ্গের কাকলি: ’৬৭-র পরের গণসঙ্গীত’)। শুকরা ওঁরাও-এর গাওয়া গান ‘সর সর সর সর হাওয়া আয়ি, লাল ঝাণ্ডা উড়ি’ ওদের রেকর্ডিং থেকে সরাসরি নাটকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ওই গান ওঁর মতো করে অন্য কেউ গাইতে পারেনি। আর একটা গান ছিল যেটা বাবা পরে গাইত – ‘বীর প্রধানো’। কালু সিং নামে এক নেপালি শিল্পীর সঙ্গে বাবা এই গান রচনা করেছিল, নিজে একটা নেপালি সুর লাগিয়েছিল। পাহাড়ি অঞ্চলের গায়কদের যেমন খুব সুরেলা, নরম গলা থাকে, কালু সিংয়েরও তেমন ছিল। ওঁর চেহারাও অনেকটা মনে পড়ে। এইসব সুর পাঁচ স্বরের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকসময় পাহাড়ি রাগ আর দুর্গা রাগের আবেশ পাওয়া যায়। বাবার খুব প্রিয় ছিল এইসব রাগ। ওর গানে এদের ছোঁয়া লেগে যেত প্রায়ই, ‘শঙ্খচিল’-এ যেমন লেগেছে। পাহাড়, পাহাড় ঘেরা শ্রীহট্ট, অসম, পাহাড় পেরিয়ে চিন – এইসব দেশে মন ঘুরে বেড়াত বলে? একটা কথা জানি, এই সবগুলো দেশকেই বাবা নিজের দেশ বলে ভাবত।

ছোটবেলা থেকেই দেখেছি বাবার শরীর দুর্বল। কারাবাস, চল্লিশ দশকের শেষে পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর কষ্টকর অজ্ঞাতবাস ইত্যাদির ফলে শরীরের বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল। এই সময়, ‘৬৯ সাল নাগাদ, বাবা পিজি হাসপাতালে ভর্তি হল, কিডনি স্টোন সার্জারির জন্যে। আমার দেখা বাড়িতে ওই প্রথম হাসপাতাল পর্ব। বাবা সেরে উঠে ফিরে আসাতে সবাই খুব আনন্দ করেছিলাম। ওই সময়ের একটা গল্প বলে এই দফা শেষ করি। সার্জারির পরে যখন কিছুটা জ্ঞান ফিরেছে, তখন বাবা নাকি গুনগুন করছিল। চারপাশে অন্য রুগীদের শয্যা। তাদের একজন বলেছিল, দেখেছিস, হাসপাতালেও গান গাইছে! তাতে অন্য এক রুগী বলে, ‘তীর’ করেছে, এবার বন্দুক করবে! (চলবে)

মৈনাক বিশ্বাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং মিডিয়া ল্যাব পরিচালনা করেন। চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ওঁর নানা প্রকাশনা রয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বই 'উজান গাঙ বাইয়া' (১৯৮৯, ২০১৮) ও 'গানের বাহিরানা' (১৯৯৮) সম্পাদনা করেছেন।

19 Responses

Waiting for the next part.

কী আর বলব! যিনি লিখছেন এবং যাঁকে নিয়ে লিখছেন, বলার অধিকার থাকা চাই। কোনো রদ্দি প্রশংসাসূচক শব্দের ব্যবহারে এখানে নিজেকে রাখতে চাই না। সচেষ্ট থাকব যোগ্য মন্তব্য করার।

ঝরঝরে, মুখোমুখি গল্প করার মত লেখা অথচ কী বিস্তার। বিখ্যাত বাবার ছেলেমেয়েরা বাবাকে বিখ্যাত হিসাবে যতটা সুচারুভাবে ফুটিয়ে তোলে, বাবা হিসাবে ততটা হয় না সব সময়। মৈনাক সেটা কত সহজে করেছে।

অসাধারণ। কত কিছু অজানা ছিল।

মন ভরে গেল। এ লেখা চলতে থাকুক। পড়ার অপেক্ষায় রইলাম।

অসাধারণ একটা দলিল হয়ে থাকছে এই লেখা। অপেক্ষায় রইলাম পরবর্তী পর্বের।

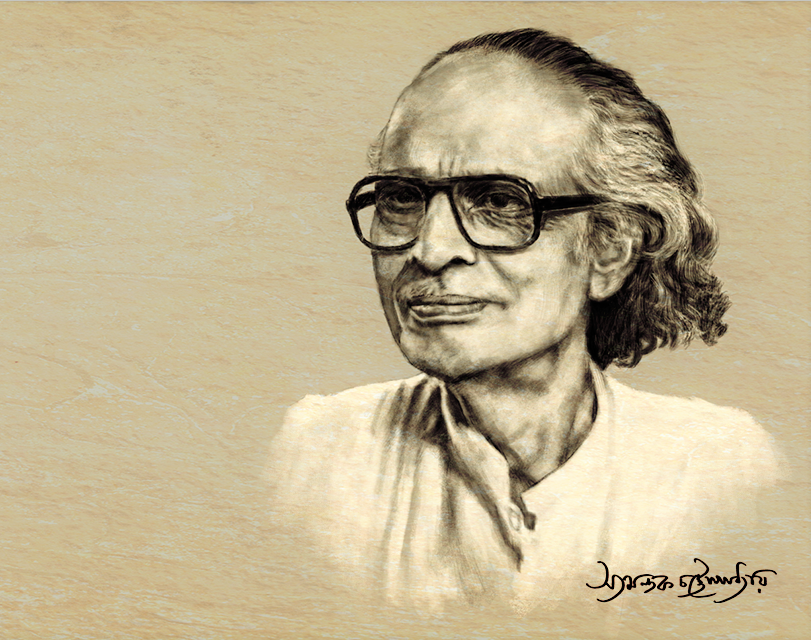

আপনার স্মৃতিচারণ সত্যিই মন ভরিয়ে দিলো। হেমাঙ্গদার সঙ্গে অল্প হলেও মেশার সুযোগ হয়েছে, পরিচয় অবশ্য সেই জর্জদার বাড়িতেই। পরবর্তীকালে আমার কোম্পানি সাউন্ড উইং থেকে একটা ক্যাসেটও আমি প্রকাশ করেছিলাম। তাতে আপনার উল্লিখিত কল্লোল গানটিও আছে। ভালো থাকবেন। আর একটা কথা সামন্তক বাবুর আঁকা ছবিটিও অসাধারণ, ওনাকেও আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন। ধন্যবাদ।

Amar priyo manusher kotha jibonto hoye fute uthechhe.Aro jante agrohi..

লেখাটা আবারো পড়লাম। অসাধারণ !! আসগর মিস্ত্রি লেন এর কথা মনে করিয়ে দিলো। চালিয়ে যা ভাই। অপেক্ষায় রইলাম পরের অংশের জন্য।

একটা প্রশ্ন পড়তে পড়তে মনে এলো, আচ্ছা হেমাঙ্গ বিশ্বাস কখনো চীন নিয়ে মোহভঙ্গের কথা বাড়িতে বলেছেন? খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

Asadharon. Porer porbo kobe pabo

https://banglalive.com/memoir-of-musician-and-author-hemango-biswas-by-his-son-2/

https://banglalive.com/memoir-of-musician-and-author-hemango-biswas-by-his-son-3/

এখনো এমন গুণীজনদের প্রতি প্রশংসা করার যোগ্যতা তৈরি হয় নি…. চলতে থাকুক… আমরা

তিনটি পর্ব পড়লাম।

বলবার গুণে বড়ই আকর্ষণীয়।

বাড়তি পাওনা গান

অনুষ্টুপে ধারাবাহিক ‘উজান গাঙ বাইয়া’ পড়ে ও ‘শঙ্খচিল’ সঙ্গীতের সেই অনন্য কন্ঠের জাদুতে মোহিত হয়ে যাই। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হই।

আপনার লেখা পড়ে মানুষ হেমাঙ্গ বিশ্বাস আরও আপন হলো।

আমি প্রথম এই গ্রুপে শ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস এর ওপর এই লেখা পেলাম।আমি 3 টি পর্বই পড়তে চাই।এ যাবৎ আমার সংগ্রহ তে কেবল anustup প্রকাশিত ‘উজনগাঙ বাইয়া’ আর ওঁর গাওয়া শঙ্খচিল আর কল্লোল নাটকের সেই বিখ্যাত গান-বাজে……..!আর 1983 যে বার্নপুর এ বঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদে ওঁর স্বকণ্ঠে গাওয়া গান।

খুব ভালো লাগছে এই স্মৃতি চারণ।নির্মেদ লেখা।

এরপরে আরও চারটি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। লিংক দিলাম।

https://banglalive.com/memoir-of-musician-and-author-hemango-biswas-by-his-son-2/ — পর্ব ২

https://banglalive.com/memoir-of-musician-and-author-hemango-biswas-by-his-son-3/ — পর্ব ৩

https://banglalive.com/memoir-of-musician-and-author-hemango-biswas-by-his-son-4/ — পর্ব ৪

https://banglalive.com/hemango-biswas/ — পর্ব ৫

তখন ১৯৬১-৬২ এর দামাল সময়। শ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ দা অসমের ডিবরুগড় শহরে । একজন প্রশ্ন করলেন ” আপনার চীন সমর্থন তো অনেকেই ভালো ভাবে নিচ্ছে না। গালমন্দ করছে”। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এর জবাব ” এতে প্রমাণিত হলো যে আমি সঠিক পথে আছি”। ভুলিনি ।