আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনেই বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী এবং সহপাঠী। সেই সুবাদে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতনের জীবন সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি। তবে সে বলা হবে একান্তই আমার অভিজ্ঞতার, আমার শোনার, আমার দেখার এবং আমার বোঝার স্মৃতি। সবাই জানেন, যে বিশ্বভারতীর শতবর্ষ উদযাপন চলছে। অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তবে এই শতবর্ষ কেবলই বিশ্বভারতীর, কারণ শান্তিনিকতন আশ্রম এবং ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের বয়স তার চেয়ে অন্তত কুড়ি বছর বেশি। এখন বলা উচিত, যে আমি কিন্তু মূলত সেই বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। কলাভবনের ছাত্র আমি কখনও ছিলাম না। অথচ আমার আগ্রহ এবং চর্চাটা বরাবর কলাভবনকে ঘিরেই। আমার স্ত্রী আবার ছিলেন সঙ্গীতভবনের ছাত্রী। ফলে তাঁর চর্চা এবং কাজকর্ম সবই সঙ্গীতভবনকেন্দ্রীক।

কলাভবনের কথায় আসা যাক এবার। কলাভবনের জন্ম বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার একবছর আগে। আর সঙ্গীতভবনের প্রতিষ্ঠা বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্তত পনেরো বছর পরে। অথচ এই দুই বিষয়, অর্থাৎ ছবি, ভাস্কর্যচর্চা, কারুশিল্প এবং সঙ্গীত যা নিয়ে কলাভবন ও সঙ্গীতভবনের কারবার, চর্চা, তার সঙ্গে কিন্তু শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সম্পর্ক একেবারে মূল থেকে, শুরুর দিন থেকে। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে নাচগান হত, ছোট বাচ্চারা শিখত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে, সেই পর্ব চলতে চলতেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে এই দু’রকমের গুরুমুখী বিদ্যাচর্চা যে কোনও মানুষের সারাজীবনের সম্পদ হতে পারে। ফলে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার আগেই এই ভাবনাটির সূত্রপাত হয়েছিল।

আসলে মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে ছবির প্রতি, রংয়ের প্রতি, রেখার প্রতি। সেটির চর্চা যদি বজায় থাকে, তাহলে জীবন সুন্দর হয়, জীবনযাপন সুন্দর হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই পরবর্তীকালে কলাভবন বা সঙ্গীতভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এ কথা বোঝাই যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহকর্মী শিক্ষক তথা চিন্তাবিদদের সেই বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা ছিল, যে এই কারুশিল্পচর্চা, সঙ্গীত-অভ্যাস কেবল ইস্কুলের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না-রেখে বিশেষভাবে শেখানোর ব্যবস্থা করলে ছাত্রছাত্রীদের উপকার হবে, নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে। সেই ভাবনা থেকেই ১৯১৯ সালে কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলাভবন ভারতে শিল্পচর্চার অন্যতম আদি শিক্ষাকেন্দ্র বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কলাভবন সে স্বীকৃতি পেয়েছে ইতিমধ্যেই, তবে তার আরও প্রসার হওয়া আবশ্যক। কারণ কলাভবনের শিক্ষাব্যবস্থা আসার আগে পর্যন্ত যে সব শিল্প-শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে শিক্ষার আদর্শ ছিল ইংল্যান্ডের শিল্প শিক্ষাব্যবস্থা। সেই ধরনটাই এখানে অনুকরণ করা হত মাত্র। যেমন ধরা যাক, ম্যাড্রাস আর্টস স্কুল, যার এখনকার নাম গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস, চেন্নাই, ভারতের প্রাচীনতম শিল্পশিক্ষায়তন, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫০ সালে। ১৮৫৪-তে গোড়াপত্তন হল কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের। ১৮৭৮ সালে মুম্বই স্কুল অফ আর্টসের। এই সব জায়গাতেই বিলিতি আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হত।

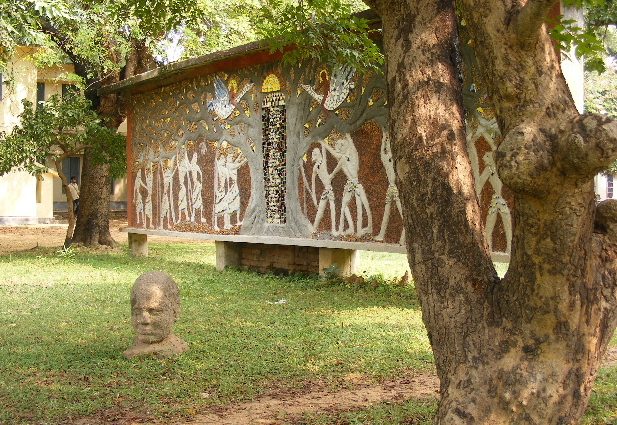

কলাভবনে তার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটল। সেখানে বলা হল, বিলিতি ধাঁচের শিল্পশিক্ষা আমাদের সমাজ বা জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত নয়। ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যের থেকেও তা বিযুক্ত। এর গোটাটাই আমাদের ওপর আরোপিত। ভারতের নিজস্ব কারুশিল্পের যে পরম্পরা এবং ঐতিহ্য রয়েছে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেও তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তবে জীবন যেমন যেমন আলাদা হয়েছে, জীবনযাপন বদলেছে, সেইভাবে আমাদের দেখার চোখও পাল্টে গিয়েছে। এই নতুন ধ্যানধারণাকে আমাদের শিক্ষার সীমানার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এই ভাবনা থেকেই কলাভবনের শিল্পশিক্ষা শুরু করলেন নন্দলাল বসু। তারপরে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেজ, যে ধারাটা শুরু করলেন, তার একটা অদ্ভুত সমান্তরালতা আছে। অর্থাৎ এই পর্বে ইউরোপেও যে শিল্পচেতনা, নতুন নতুন শিল্পচিন্তা আসছিল, তার সঙ্গে একটা সাযুজ্য রেখে কলাভবনের শিক্ষা চলতে লাগল।

এই ১৯১৯ সালে, নতুন শিল্পশিক্ষা উদ্ভবের ব্রত নিয়ে কলাভবন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয় শিল্পশিক্ষার প্রাঙ্গণে একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছিল। জার্মানিতে বাওহাউস বলে একটি আর্টস্কুল স্থাপিত হয়েছিল। পুরো নাম স্টাটলিশেস বাওহাউস। এই বাওহাউস আর্টস্কুলের বক্তব্য ছিল, এর আগে যেখানে যত শিল্পশিক্ষা হয়েছে, তা মূলত প্রকৃতির বা সমাজের প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি আঁকার জন্যে। কিন্তু শিল্পের কাজ তো সেটা নয়! শিল্পের কাজ নিজস্ব ভাবনাকে রূপ দেওয়া, চিন্তা, কল্পনাকে রূপ দেওয়া। এখন কল্পনায় যদি শিল্পের মুক্তি না ঘটে, কেবল সমাজভাবনা আর প্রকৃতিচেতনাকে প্রতিসরণ করতে থাকে শিল্প, তাহলে সে শিল্প কোথাও পৌঁছতে পারে না। সেটি আয়ত্ত করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাকে আদর্শ করার আর প্রয়োজন নেই। এই ভাবনার উন্মেষ ঘটে বাওহাউসে।

মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে ছবির প্রতি, রংয়ের প্রতি, রেখার প্রতি। সেটির চর্চা যদি বজায় থাকে, তাহলে জীবন সুন্দর হয়, জীবনযাপন সুন্দর হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই পরবর্তীকালে কলাভবন বা সঙ্গীতভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এ কথা বোঝাই যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহকর্মী শিক্ষক তথা চিন্তাবিদদের সেই বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা ছিল, যে এই কারুশিল্পচর্চা, সঙ্গীত-অভ্যাস কেবল ইস্কুলের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না-রেখে বিশেষভাবে শেখানোর ব্যবস্থা করলে ছাত্রছাত্রীদের উপকার হবে, নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে।

এক অর্থে দেখলে, কলাভবনের আদর্শও তাই। তার সঙ্গে একটু কলাভবনে যুক্ত হয়েছিল এক নতুন মাত্রা, তা হল ঐতিহ্যকে স্থান করে দেওয়া। ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য, পরম্পরার গরিমাকে জায়গা দেওয়া। এটি কলাভবনের তফাৎ। বাদবাকি ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শিল্প চিন্তাভাবনায়, শিক্ষা আদর্শে বাওহাউসের সঙ্গে কলাভবনের ভীষণ মিল ছিল। এবং এই ভাবনা থেকেই শান্তিনিকেতনে এক শিল্প আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। সেটা ‘আন্দোলন করব’ বলে আন্দোলন নয়, নতুন শিল্পাদর্শ বহন করার উপযুক্ত শিল্পভাষা তৈরির জন্য পদক্ষেপ। এবং এতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একটি অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তারপরেই যাঁর অত্যন্ত ইতিবাচক ভুমিকা ছিল, তিনি হলেন, নন্দলাল বসু। তারপরে আরও প্রাগ্রসর ভূমিকা নিয়েছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং রামকিঙ্কর বেজ। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন ব্যক্তির নিজস্ব প্রকাশক্ষমতার উপর। ব্যক্তি শুধু কোনও বাঁধাধরা গতের কর্মী থাকবেন কেন? ব্যক্তি যখন তাঁর নিজস্ব শিল্পজীবনের চর্চা করবেন, সেটি একটি নতুন ব্যক্তিত্ববাহী অভিজ্ঞতার স্মারক হিসেবে থাকবে। এই প্রচেষ্টার পথেই কিন্তু ভারতবর্ষের শিল্পে আধুনিকতার জন্ম হয়।

শিল্পভাবনার ভূমিকা শুধুমাত্র কর্মপ্রীতির পরিসরে বন্দি থাকবে না, সেই ভাবনাই ক্রমে জীবনচর্যা ও যাপনের বিষয় হয়ে উঠবে, এই ভাবনা নিয়েই কলাভবনের যাত্রা শুরু হয়। ক্রমে সে পথেই এগোতে থাকে বিশ্বভারতীর সামগ্রিক যাত্রা। যেমন, স্থাপত্যের বিষয়টা এখানে উল্লেখযোগ্য, কারণ এটি বিশ্বভারতীতেই শুরু হয়েছিল। টাকাপয়সার কিছুটা সুরাহা হবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকতনে এমন বাড়িঘরদোর তৈরি করা হল, যার চেহারা কিন্তু আগেকার বাড়িঘরের মতো নয়। এক নতুন স্থাপত্যরীতির জন্ম হল, যেটা দৈনন্দিনতার সঙ্গে জড়িত। তার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা চেতনা জন্মাল।

বাড়িতে তো আসবাবপত্রের দরকার। তারও রকমারি নকশা তৈরির মাধ্যমে ডিজাইনের একটা চেতনা এল। ফলে শুধু বাড়ির নকশা নয়, আসবাবপত্রের নকশা, আসবাবপত্র সাজানোর জন্যে কাপড়জামার দরকার, ফলে টেক্সটাইল ডিজাইনের শুরুও তখন থেকে হল। তো কলাভবন এই নতুন জীবনযাপনের উপযোগী নকশাচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই নতুনরকম জীবনচর্যায়, যাপনচিত্রে নাচগান মানসিক উৎকর্ষের জন্য খুব দরকার। ফলে সঙ্গীতভবনও এই চর্চার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। তারপরেই এল নাটক, যার সূত্রে আবার নকশার প্রয়োজন হল। মঞ্চসজ্জায় ডিজাইনিং প্রয়োজন, চর্চার প্রয়োজন, ফলে সেগুলি গুরুত্ব পেতে শুরু করল।

কলাভবনে বলা হল, বিলিতি ধাঁচের শিল্পশিক্ষা আমাদের সমাজ বা জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত নয়। ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যের থেকেও তা বিযুক্ত। এর গোটাটাই আমাদের ওপর আরোপিত। ভারতের নিজস্ব কারুশিল্পের যে পরম্পরা এবং ঐতিহ্য রয়েছে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেও তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তবে জীবন যেমন যেমন আলাদা হয়েছে, জীবনযাপন বদলেছে, সেইভাবে আমাদের দেখার চোখও পাল্টে গিয়েছে। এই নতুন ধ্যানধারণাকে আমাদের শিক্ষার সীমানার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এই ভাবনা থেকেই কলাভবনের শিল্পশিক্ষা শুরু করলেন নন্দলাল বসু।

এখন, কলাভবন বা সঙ্গীতভবন প্রতিষ্ঠার পূর্বে নাচগান, নাটক ইত্যাদি চর্চা কি হত না? অবশ্যই হত, কিন্তু কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে। কারণ শান্তিনিকেতন বরাবরই আবাসিক বিদ্যালয়। সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি এই সমস্ত বিষয়গুলি গোড়া থেকেই গুরুত্ব পেয়ে এসেছিল। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে চর্চার ক্ষেত্র ছিল না। সেটি শুরু হল, যখন নন্দলাল বসু কলাভবনের দায়িত্ব নিলেন। রবীন্দ্রনাথ যা খুঁজছিলেন, সেটা হল গোটা বিভাগের সামগ্রিক নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা। তেমন লোক প্রতিটি শিল্পক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। কলাভবন প্রতিষ্ঠারও দশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ পেলেন এমন একজন মানুষকে, যাঁকে আনা হয়েছিল রসায়নবিদ্যা পড়াবার জন্য। তিনি রসায়নের পাশাপাশি সঙ্গীত বোঝেন, জানেন, চর্চা করেন। তাঁর হাত ধরে গড়ে তুললেন সঙ্গীতভবন। তিনি শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

রবীন্দ্রনাথের সংগঠনপ্রতিভা নিয়ে অনেক লেখাপত্র রয়েছে। এখানেও তাঁর সংগঠকের ভূমিকা এবং দূরদৃষ্টির প্রমাণ পাই। আগেই বলেছি যে ১৯১৯-এর পূর্বেও শান্তিনিকেতনে বিচ্ছিন্নভাবে গানবাজনার চর্চা হত, ছবি আঁকা শেখানো হত, কিন্তু সংগঠিতভাবে বিভাগ তৈরি করে, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবার উপযুক্ত লোক পাচ্ছিলেন না তিনি। প্রথমে যাঁকে পেলেন তিনি অনাদিকুমার দস্তিদার। তিনি গান শেখাতেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চেয়েওছিলেন। কিন্তু তিনি চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, বিশ্বভারতী যে সাম্মানিক তাঁকে দিচ্ছে, অত কমে তাঁর চলবে না। ফলে তাঁকে নেওয়া আর সম্ভব হল না। অথচ সেই সময়ই কিন্তু শান্তিনিকতনে সঙ্গীতশিক্ষা দিচ্ছেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৎসত্ত্বেও নিজের আত্মীয়কে দায়িত্ব দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হলেন না, কারণ তিনি বুঝেছিলেন বড় বিভাগের নেতৃত্বের গুণ দিনেন্দ্রের ছিল না। তাই অনাদিকুমারকে ডাকলেন। পেলেন না। শৈলজারঞ্জন তখন ওখানেই পড়াতেন। তাঁকে বললেন, তুমি তো করতে পার, তুমি চলে এসো।

কলাভবনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। যথাযথ দায়িত্ব নেবার লোক পাচ্ছিলেন না। তখন স্থির করলেন যে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলাল, যিনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে ‘বিচিত্রা’তেই কাজ করেন, তাঁকে নিয়ে আসবেন। কিন্তু এই কাজ বাস্তবায়িত হতে রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র দীর্ঘ টানাপোড়েন চলল, কারণ অবনীন্দ্রনাথ সহজে নন্দলালকে ছেড়ে দিতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে ভাইপো অবনকে লিখলেন, নন্দকে আমি অনেক বেশি কাজে লাগাতে পারব। তোমরা ওকে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তিনি মানুষ চিনতেন, তাঁর যোগ্যতার পরিমাপ করতে পারতেন অনায়াসে। এমন মানুষকে দায়িত্ব দিতে চাইতেন যে শুধু বিষয়চর্চা করবে না, প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বও নেবে, সাংগঠনিক কাজও করবে।

অর্থাৎ বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে একটা সংগঠন গড়ে তুলছিলেন, সেটাও একটা দেখার বিষয়। তাঁর নিজের বিশাল কোনও আর্থিক সংগতি নেই, পিছনে কোনও সরকারি মদত নেই যে সাহায্য করবে। এক কবি সারাবিশ্ব জুড়ে ভিক্ষা মেগে নতুন আধুনিক আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছেন। এখন পিছনে তাকালে আমরা বুঝতে পারি নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর কী অসীম অবদান ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এও তো এক প্রামাণ্য দিক, যেখানে আমাদের নিজস্ব কুটিরশিল্প, কারিগরী, বয়নশিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার ভাবনা দানা বাঁধছিল। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুযোগ্য মানুষদের চিনে নিয়ে, তাঁদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করার দুরূহ কাজটি রবীন্দ্রনাথ করতেন প্রায় অনায়াসে।

পরবর্তীকালে জহরলাল নেহরুকে আমরা দেখেছি এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে তুলতে, জাতীয় কংগ্রেসে, যাকে বলে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রেও সেই পন্থার পূর্বসুরী ছিলেন। তবে অনেকেই হয়তো বলবেন এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে সর্বতোভাবে সফল হতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। সেকথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করাও হয়তো যায় না। তাঁর নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা ছিল, উত্তরসূরিও সেভাবে তৈরি করতে পারেননি তিনি। তাঁর যে দূরদৃষ্টি ছিল, তা তাঁর পরে আর কেউই বহন করে নিয়ে যেতে পারেননি। ফলে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ ব্যহত হয়েছে। কিন্তু তার জন্য বিশ্বভারতীর নেপথ্যের ভাবনাটাকে অস্বীকার করা কোনওমতেই সম্ভব নয়।

শেষাবধি আমি বলব, বিশ্বভারতীকে এখন নিছক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে না দেখে এক বৃহৎ সামগ্রিক ধ্যানধারণার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিসেবে দেখা উচিত। সেই কাজ একেবারে অঙ্কুরোদ্গম থেকে মহীরুহ পর্যন্ত গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবশ্যই তাঁর বহু সহযোগী ছিলেন এই কর্মকাণ্ডে। কিন্তু মূল ভাবনা ও ভিশন ওঁরই। আমার ধারণা, পরবর্তীকালে জহরলাল নেহরুর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সক্রিয়তায় এটি কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আমরা দেখেছি, নেহরু তাঁর ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নে একাধিক এমন প্রতিষ্ঠানকে শামিল করেছিলেন– টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউশন ইত্যাদি। বিশ্বভারতীও সেই আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে একাসনে বসার অধিকারী হয়েছিল, নেহরুর মনে হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে।

এখন, একটা সরকার পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরবর্তীকালে গতানুগতিকতা এবং ভাবনার স্থবিরতা এসে যাওয়া হয়তো স্বাভাবিক। ফলে বিশ্বভারতী যে লক্ষ্য, যে ভিশন নিয়ে শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে ক্রমে সরে এসেছে। কিন্তু সে দোষে তার প্রতিষ্টাতাদের দুষ্ট করা চলে না। তাঁরা বিশাল ভাবনার দূরদর্শিতা নিয়েই বীজ রোপণের কাজটি করেছিলেন, তাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের, সমকালের দায়িত্ব ছিল

সে ঐতিহ্য, সে শিক্ষাব্যবস্থা বহন করে সামনে নিয়ে যাবার। সে কাজে আমরা হয়তো এখনও খুব সফল হয়ে উঠতে পারিনি। বিশ্বভারতীর শতবর্ষে এটাই আমার বলার।

সহায়তা: অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধৃতি চট্টোপাধ্যায়

অনুলিখন: পল্লবী মজুমদার

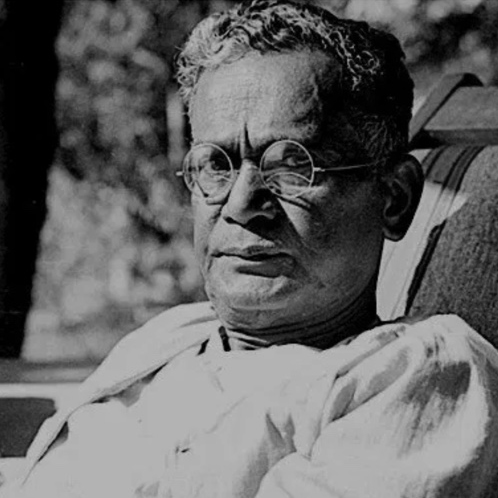

প্রণবরঞ্জন রায় বর্ষীয়ান বিশ্রুত চিত্র সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রণবরঞ্জন রাজ্য সরকারি কর্মচারি ছিলেন। সোসাইটি অফ কনটেমপোরারি আর্টিস্ট সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবরঞ্জন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পঁচিশ বছর ধরে। অধ্যাপনা করেছেন বরোদার এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলাভবন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ললিত কলা অকাদেমির এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্যও ছিলেন দীর্ঘদিন। বহু সংবাদপত্রে, সাময়িকীতে চিত্র সমালোচনা করেছেন, দেশ বিদেশের জার্নালে লিখেছেন অজস্র গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ। একাধিক তথ্যচিত্রের কাজও করেছেন।

One Response

দারুণ তথ্যসমৃদ্ধ । এক নিঃশ্বাসে পড়লাম এবং ঋদ্ধ হলাম।