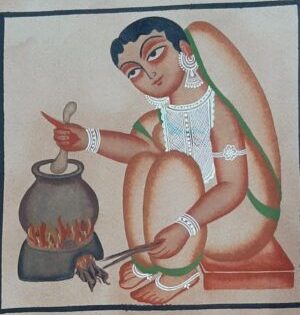

সৃষ্টির আদিতে আমিষ নিরামিষ সব খাদ্যই কাঁচা খেতেই অভ্যস্ত ছিল মানুষ। পরবর্তীতে যখন তারা আগুনের ব্যবহার শিখল, তখন ঝলসে খেতে শুরু করল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি পালটালো। ক্রমশ শিখে নিল নতুন নতুন পদ্ধতিতে ‘রান্না করে’ খাওয়ার রীতি। রসনাতৃপ্তির জন্য আর পাঁচটা জাতির মতো বাঙালিও রান্না নিয়ে শুরু করল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নানাবিধ মশলার ব্যবহার। দুধ থেকে ঘি, শস্যের বীজ থেকে তেল, নানাস্বাদের মশলা, লবণ, মরিচ ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে রান্নার পদ হয়ে উঠল স্বাদু, আকর্ষণীয় ও উপাদেয়।

বাঙালির খাদ্যাভাস নিয়ে আলোচনার আগে ছুঁয়ে যেতে চাই অন্য দেশবিদেশের ইতিহাসে তাদের খাদ্যকথা। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের খাদ্যভাবনা, রন্ধনপদ্ধতি, নানা প্রক্রিয়া নিয়ে ইতিহাস কিন্তু কম লেখা হয়নি। সবচাইতে পুরনো এবং খাবার সম্বন্ধে সব চাইতে ওয়াকিবহাল, বিখ্যাত গ্রিক কবি, লেখক অ্যার্কেস্ট্রাটুস খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কঠিন সব বিপদ-বাধা অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র নিজের ভোজন আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে নয়, নানাবিধ খাদ্যের পরিচয় পেতে, রকমারি স্বাদের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে নদনদী সমুদ্র পেরিয়ে অভিযানের পর অভিযান চালিয়েছিলেন। সেসব তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর গ্রন্থে।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমান লেখক এপিসিউসের লেখা সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম রান্নার বই ‘দ্য রোমান কুকারি’-তে রান্নায় বহুবিধ মশলা ও সস প্রয়োগের বর্ণনা আছে। সস ও মশলা প্রয়োগের এই আধিক্য নজর এড়িয়ে যায়নি আঠারো শতকের ফরাসি খাদ্যরসিক ব্রিলা সাভারাঁর। তিনি তাঁর ‘দ্য ফিজিওলজি অফ টেস্ট’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যে রোমানরা প্রকৃত রন্ধনশিল্পী ছিলেন না বলেই তাঁরা মাছ ও মাংস রান্নাতে এত কাঁড়ি কাঁড়ি মশলা ও সস ব্যবহার করতেন।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙালির ইতিহাস’ গ্রন্থে প্রাচীন বাঙালির খাদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে লিখেছেন যে ধান যেহেতু এদেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু, কাজেই সে দেশের প্রধান খাদ্য যে ভাত হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উচ্চকোটির বিয়ের ভোজে হোক বা প্রাকৃত বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্যের তালিকা, ঘি সহযোগে ধূমায়িত ভাত খাওয়া ছিল সাধারণ রীতি। দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে ভাতের সঙ্গে শাক ও নানাপ্রকার শাকসবজির তরকারি এবং চুনো মাছ খাওয়ার অভ্যেস ছিল। ডঃ রায় আরও জানিয়েছেন যে সেই আদিকালে বাঙালির খাদ্যসূচিতে তিনি কোথাও কিন্তু ডালের উল্লেখ পাননি। খাদ্যপ্রসঙ্গে ‘প্রাকৃত পৈঙ্গল’ গ্রন্থের একটি পদে বাঙালির দৈনন্দিন অতি সাধারণ আহারের একটি চমৎকার বর্ণনা মেলে।

ওগ্গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুক্তা।

মৌইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা (ই) পুনবন্তা

এর অর্থ হল: যে ব্যক্তি রোজ কলাপাতায় স্ত্রীয়ের পরিবেশন করা গাওয়া ঘি সহকারে সফেন গরম ভাত, মৌরলামাছ আর নালিতা (পাট) শাক খেতে পায়, সে-ই পুণ্যবান।

উচ্চকোটির বাঙালির ভোজে আবার এত রকমের নিরামিষ ও আমিষ পদ পরিবেশন করা হত যা গুণে শেষ করা যেত না। এর মধ্যে শুধু মাছ নয়, রকমারি মাংসের পদ খাওয়ার চল ছিল সেযুগে। এইরকম ভোজের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই শ্রীহর্ষ লিখিত ‘নৈষধ-চরিত’ গ্রন্থে নল-দময়ন্তীর বিবাহভোজের বর্ণনায়। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর ‘খাদ্যশিল্প’ নামক এক প্রবন্ধে বলেছেন, মহাকবি শ্রীহর্ষ তাঁর কাব্যে বিবাহ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত ভোজ্যবস্তু সম্বন্ধীয় এক শ্লোকে লিখেছিলেন, “নানাপ্রকার মৎস্য, হরিণ, ছাগ ও পক্ষীর মাংসের দ্বারা সূক্ষ্ম সুস্বাদু এবং সুগন্ধী এতরকমের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে, লোকে তাহা খাইয়া শেষ করা তো দূরের কথা, কেহ তাহার সংখ্যা করিতেও সমর্থ হয় নাই।”

সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের খাদ্যভাবনা, রন্ধনপদ্ধতি, নানা প্রক্রিয়া নিয়ে ইতিহাস কিন্তু কম লেখা হয়নি। সবচাইতে পুরনো এবং খাবার সম্বন্ধে সব চাইতে ওয়াকিবহাল, বিখ্যাত গ্রিক কবি, লেখক অ্যার্কেস্ট্রাটুস খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কঠিন সব বিপদ-বাধা অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র নিজের ভোজন আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে নয়, নানাবিধ খাদ্যের পরিচয় পেতে, রকমারি স্বাদের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে নদনদী সমুদ্র পেরিয়ে অভিযানের পর অভিযান চালিয়েছিলেন। সেসব তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর গ্রন্থে।

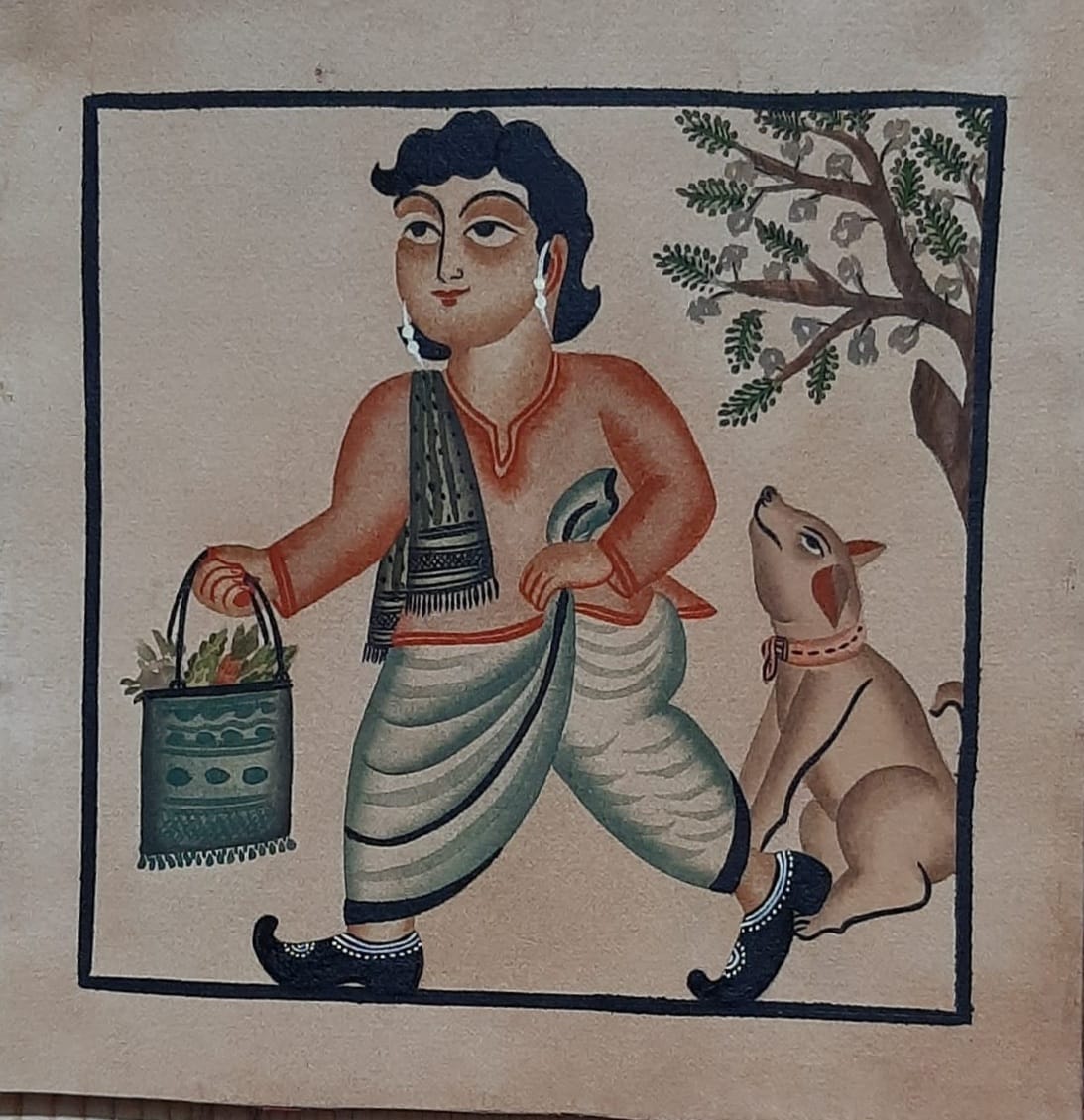

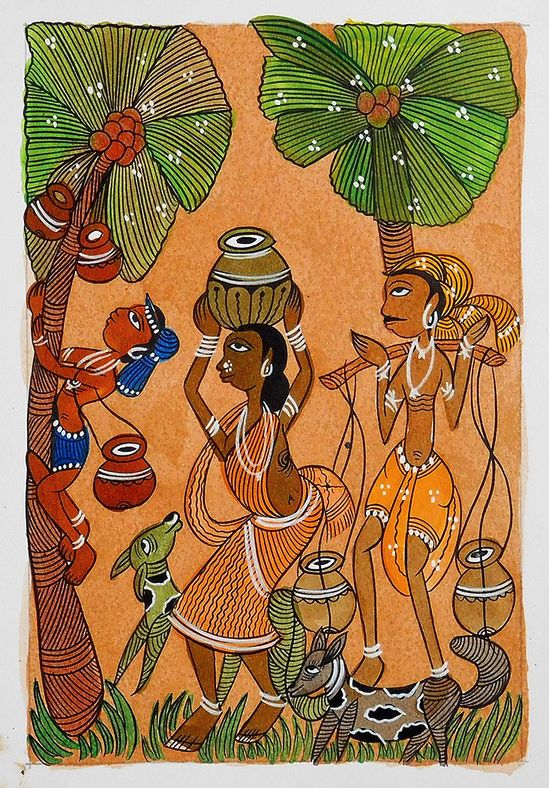

১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লিখিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’-কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য বলা হয়ে থাকে। কাব্যগুণের কথা বাদ দিলেও, প্রাবন্ধিক শ্রী রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় তো ‘চণ্ডীমঙ্গল’-কে সে সময়কার বাঙালির দৈনন্দিন জীবন শুধু নয়, তাদের খাওয়াদাওয়ার ‘খবরের ভাঁড়ার’ আখ্যা দিয়েছেন। এ বইতে খাবারের যা বর্ণনা মেলে, তাতে মনে হয়, বাঙালিরা সে সময়ে খাবারের বৈচিত্রে এবং রন্ধনশিল্পের মুনশিয়ানাতে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। নিরামিষ-আমিষ, নানাবিধ মিষ্টির সঙ্গে শাকের মতো দীনজনের খাদ্যও ‘চণ্ডীমঙ্গল’-এ নানারূপে সগৌরবে উপস্থিত! কবি তাঁর পরিচারিকার শাক সংগ্রহের বিস্তৃত বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখলেন –

নটে রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্গ নালিতা,

তিক্ত ফলতার শাক কলতা পলতা।

সাঁজতা বনতা বন পুঁই ভদ্র পলা,

হিজলি কলমী শাক জাঙ্গি ডাঁডি পলা।

নটুয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে,

মহুরী শুলকা ধন্যা ক্ষীর পাই বেতে।

এ বাদ দিয়ে আমিষপদের পাশাপাশি বাঙালি যে নিরামিষ রান্নাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল, তার প্রমাণ মেলে কাব্যের ছত্রে ছত্রে।

কবিকঙ্কণের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ আবার দেবখণ্ড ও নরখণ্ডে বিভক্ত। দেবখণ্ডে মহাদেব, দেবী পার্বতীর কাছে যে নানাবিধ নিরামিষ পদ খাবার ইচ্ছে করেছিলেন, তা যে কোনও সাধারণ মানুষের দাম্পত্যজীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলে।

আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত।

নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত।

সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।

কুমুড়া বার্তুকা দিয়া রান্ধিবে প্রচুর

ঐ সময়েরই ‘চৈতন্যচরিতামৃত’-তে আবার রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যদেব শিষ্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়িতে যে সব নিরামিষ পদ অন্নের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন।

কেয়াপাতের খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।

চারিদিকে ধরিয়াছে ব্যঞ্জন ভরি।

দশবিধ শাক নিম্ব তিক্ত শুক্তার ঝোল,

মরিচের ঝালে ছেড়াবড়ি বড়া ঘোল।

দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, বেশারী নাফরা,

মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা, বিবিধ শাকেরা…

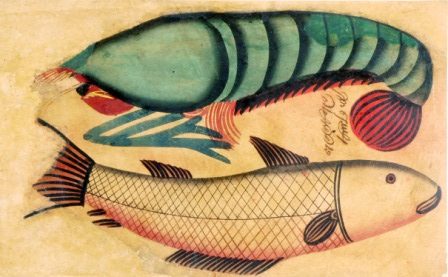

বাঙালির খাদ্যতালিকায় মাছ যুক্ত হওয়ার ইতিহাসও কিন্তু যথেষ্ট প্রাচীন। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত যাঁকে ‘পোয়েট অফ গ্যাস্ট্রোনমি’ আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বর গুপ্ত তো কবেই লিখে গেছেন,

ভাত-মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল।

ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল।

চন্দ্রকেতুগড়ে মাছের ছবি-সহ যে ফলক পাওয়া গিয়েছিল, সেটি সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, সেটি চতুর্থ শতকের আর এই ফলকগুলিতে বাঙালির মৎস্যপ্রীতির বেশকিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আরও লিখেছেন, “মাছ কোটা এবং ঝুড়িতে ভরিয়া মাছ লইয়া যাওয়ার দুটি অতি বাস্তব চিত্র কয়েকটি ফলকে উৎকীর্ণ”। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেনের অভিমত অনুযায়ী কিন্তু প্রাচীন বাঙালি সমাজে শুধুমাত্র অব্রাহ্মণদের মধ্যেই মাছ-মাংস খাওয়ার রীতি ছিল। তবে বিখ্যাত স্মৃতিকার শ্রীনাথাচার্য, বিষ্ণুপুরাণের দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে কয়েকটি বিশেষ পর্বদিন ছাড়া মাছ এমনকী মাংস খাওয়াও বারণ ছিল না।

বৃহদ্ধর্মপুরাণেও মাছের মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। এই পুরাণমতে রুই, পুঁটি, শোল, সাদা এবং আঁশওয়ালা মাছ ব্রাহ্মণরা খেতে পারেন। আর এক উদ্ভট শ্লোকে আবার ইলিশ, খলশে, ভেটকি, মাগুর এবং রুইয়ের মতো স্বাদু পাঁচটি মাছকে নিরামিষ পদভুক্ত করা হয়েছিল।

ইলিশ খলিশ্চৈব ভেটকি মদগুর এব চ।

রোহিতো মৎস্যরাজেন্দ্র পঞ্চমৎস্য নিরামিষাঃ

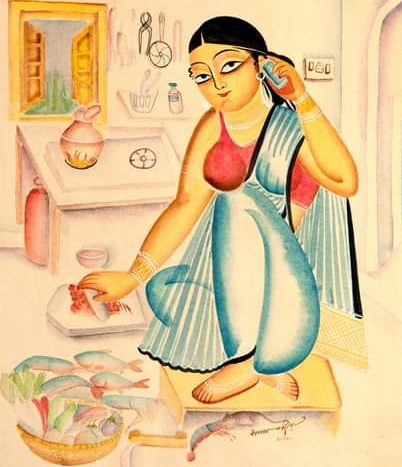

মঙ্গলকাব্যের যুগে বাঙালি যে রুই,কাতলা, পাবদা, খরসুল, চিতল ভেটকি, কই, চিংড়ি প্রভৃতি মাছের ভক্ত ছিলেন তার প্রমাণ মেলে কবিদের বর্ণনায়। দ্বিজ বংশীদাস ‘মনসামঙ্গল’-এ লিখলেন:

বড়ো বড়ো কই মৎস্য, ঘন ঘন আঞ্জি,

জিরা লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তৈলে ভাজি

এর পরে পাবদামাছ ও রুই মাছ রান্নার বর্ণনা-

পাবদা মৎস্য দিয়া রান্ধে নালিতার ঝোল।

পুরান কুমড়া দিয়া রান্ধে রোহিতের ঝোল।

‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের আর এক কবি বিজয় গুপ্তও পিছিয়ে নেই মাছ রান্নার বর্ণনায়। তিনি লিখলেন,

রান্ধি নিরামিষ হলো হরষিত।

মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে হয়ে সচকিত।

মৎস্য মাংস কুটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।

রোহিত মৎস্য রান্ধে কলতার আগ।

মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে থিমা গাচ গাচ।

ঝাঁঝ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ।

ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সূতা।

তৈলে পাক করি রান্ধে চিংড়ির মাথা।

রন্ধনপ্রক্রিয়া বর্ণনায় এখানেই ক্ষান্ত হননি কবি। রুই ও চিতল মাছের কোল ভাজা শেষে রান্না হল কৈ মাছের মরিচ ঝোল ও বারোমাসি বেগুন দিয়ে শোল মাছের মাথা। শুধু কী মাছ? ছাগ মাংস রান্না প্রসঙ্গে কবি লিখলেন

মাংসে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল।

ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসীর তেল।

ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম।

মাংসের মধ্যে প্রাচীন বাঙালির বিশেষ প্রিয় ছিল হরিণের মাংস। চর্যাপদের একটি শ্লোকের কথা ধরা যাক! “আপনা মাংসে হরিণা বৈরী”। অর্থাৎ হরিণের মাংস সুস্বাদু বলে সবাই বনে এসে আগে হরিণ মারত। তাই হরিণের নিজের মাংসই তার শত্রু হয়ে ওঠে। এই মাংস এতই প্রিয় ছিল সে যুগে, যে বর্ধিষ্ণু বাঙালির বিয়ের ভোজের তালিকাতে অতিথিদের জন্য হরিণের মাংসের একটি পদ ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। এরও অনেককাল আগে, সেই পুরাণের কালে অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতের সময়েও প্রচুর মাছমাংস খাবার চল ছিল। রামায়ণে অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে রাজা দশরথ যে বিশাল ভোজের আয়োজন করেছিলেন সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র নির্বিশেষে সকলকে নাকি ফলমূল, অশ্বমাংস, পানীয়, অন্নকূট পরিবেশন করা হয়েছিল।

বনবাসকালে রামচন্দ্রের প্রধান খাদ্য ছিল যেমন ছিল বনের ফলমূল, তেমনি ছিল মৎস্য এবং বন্য বরাহ ও মৃগমাংস। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের সময় তাঁর জন্য যেসব খাদ্য আনা হয়েছিল, তা হল- বিশাল পরিমাণে মৃগ, মহিষ এবং বরাহের মাংস। কোনও কোনও অসুররাজের আবার নরমাংসতেও যথেষ্ট প্রীতি ছিল। রাজশেখর বসু তাঁর ‘বাল্মীকি-রামায়ণ সারানুবাদ’ গ্রন্থে তার উল্লেখও করেছেন। তিনি লিখেছেন, “সীতাকে অশোকবনে রাবণ ভয় দেখিয়ে বলছেন, কথা না শুনলে কেটে মাংস করে খাব”।

এক সময়ে প্রধান খাবারের বাইরে বাঙালির অভ্যেস ছিল ‘ফলার’ খাওয়ার। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘ফলাহার’ হলেও, বাস্তবে কিন্তু ভাত ছাড়া অন্যান্য পদযুক্ত নিরামিষ আহারকেই ফলার বলা হত। গোড়ায় ফলার বলতে খুব সরু মিহি চিঁড়ে, মুড়কি, তার সঙ্গে দই, চিনি, ক্ষীর এবং নানাবিধ ফল যেমন আম, কাঁঠাল, কলা সহযোগে উৎসব উপলক্ষে যে খাবার পরিবেশিত হত, তাকেই বোঝাত। ফলার আবার দুই প্রকারের। লুচি মিষ্টির সঙ্গে ফলাহারকে বলে পাকা ফলার আর দই চিঁড়ে আর ফলমূল হল কাঁচা ফলার। মধ্যযুগীয় বাংলা সমাজে ফলার ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে নিদয়া তার ফলার খাবার বাসনা প্রকাশ করতে গিয়ে বলছে-

যদি ভাল পাই মহিষা দই।

চিনি ফেলি কিছু মিশায়ে খই।

পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়ো।

খাইতে মনের সাধ বড়।

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজ বংশীদাস রচিত ‘মনসামঙ্গল’-এ সনকা পিঠেপুলির সঙ্গে ফলারের ব্যবস্থাও করেছেন। যা দিয়ে সেদিন ফলার প্রস্তুত হয়েছিল তা হল

ফলারের দ্রব্য কৈল মুগের অঙ্কুর।

আদা চাকী চাকী আর ভুনা কলাই।

ঘৃতের দুভাজা চিড়া শর্করা মিশাই।

সুগন্ধী শালির চিড়া গন্ধে আমোদিত।

খন্ড খন্ড নারিকেল তাহাতে মিশ্রিত।

১২৬১ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকে আবার উত্তম, মধ্যম, অধম তিন প্রকারের ফলারের উল্লেখ আছে। উত্তম ফলারে থাকত ঘিয়ে ভাজা লুচি, ছক্কা, শাকভাজার সঙ্গে নিখুঁতি, জিলিপি, সুখো দই ইত্যাদি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃতেও ফলারের উল্লেখ মেলে। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের শেষে শ্রীচৈতন্য ক’দিন ভাবাবেগে বিহ্বল অবস্থায় অনাহারে কাটিয়ে গঙ্গা পার হয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আহার গ্রহণ করলেন। সেখানে শিষ্যরা মহাপ্রভুকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে আপ্যায়ন করেছিলেন। আর তার সঙ্গে শেষপাতে মিষ্টান্ন পদের সঙ্গে ছিল-

তিন পাত্রে ঘনাবর্ত দুগ্ধ রাখে ত ধরিয়া।

দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ লকলকি কুণ্ডি ভরি

চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙালির ইতিহাস’ গ্রন্থে প্রাচীন বাঙালির খাদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে লিখেছেন যে ধান যেহেতু এদেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু, কাজেই সে দেশের প্রধান খাদ্য যে ভাত হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উচ্চকোটির বিয়ের ভোজে হোক বা প্রাকৃত বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্যের তালিকা, ঘি সহযোগে ধূমায়িত ভাত খাওয়া ছিল সাধারণ রীতি। দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে ভাতের সঙ্গে শাক ও নানাপ্রকার শাকসবজির তরকারি এবং চুনো মাছ খাওয়ার অভ্যেস ছিল।

বাঙালির পিঠেপ্রীতির ইতিহাসও কিন্তু যথেষ্ট প্রাচীন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাজা জনক, কন্যা সীতার বিবাহে অতিথিদের জন্য যে বিশাল আহার্যের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার মধ্যে ‘পরমান্ন পিষ্টকাদি’র উল্লেখ মেলে। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে দ্বিজ বংশীদাস, সনকার পিঠে তৈরির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন:

কত যত ব্যঞ্জন যে নাহি লেখা জোখা।

পরমান্ন পিষ্টক যে রান্ধিছে সনকা।।

ঘৃত পোয়া চন্দ্রকাইট আর দুগ্ধপুলি

…জাতি পুলি ক্ষীর পুলি চিতলোটী আর।

মনোহরা রান্ধিলেক অনেক প্রকার।।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যেও পিঠের উল্লেখ পাই। ভবানন্দপত্নী পদ্মমুখী অন্নদাদেবীর পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনের যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে অম্বল রান্না শেষে পিঠা তৈরি শুরু করার কথা আছে। কী কী ছিল সেই তালিকায়? “বড়া হল আশিকা পিযুষী পুরি পুলি” আর কলাবড়া ইত্যাদির সঙ্গে অবশ্যই ছিল ‘ভাজা পুলি’এবং অবশেষে কবি লিখছেন- “পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিল” ইত্যাদি।

চৈতন্যদেব যে পিঠেভক্ত ছিলেন তা বোঝা যায় চৈতন্যভাগবত এবং চরিতামৃতে শিষ্যদের দ্বারা মহাপ্রভুর জন্য প্রস্তুত ব্যঞ্জনের তালিকা থেকে। নানাবিধ স্বাদু নিরামিষ পদ যেমন নিমাই তৃপ্তি করে খেতেন তেমনি খেতে পছন্দ করতেন ক্ষীরপুলি, নারকেল পুলি, চন্দ্রপুলি, মুগসামালি, অমৃতমণ্ডল, প্রভৃতি নানা প্রকারের পিঠে। এমনকী আসকে পিঠেও নাকি তাঁর অন্যতম পছন্দের পিঠে ছিল। বহু উদ্ধৃত চৈতন্যচরিতামৃতের এই পংক্তিগুলি মহাপ্রভুর সেই পিঠেপ্রীতির কথাই প্রমাণ করে:

মুদ্গ বড়া, মাস বড়া, কলা বড়া মিষ্ট

ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি আর পিষ্ট।

কাঞ্জী বড়া দুগ্ধ চিড়া দুগ্ধ লকলকি,

আর যত পিঠা কৈল কহিতে না সকি।

পিঠেপুলি ছাড়া আরও নানা রকমের মিষ্টান্নের প্রতি বাঙালির আসক্তি কিছু কম ছিল না সে যুগে, যদিও ইতিহাসের সূত্র অনুসারে সেই সময়ে মিষ্টান্নে রকমারিত্ব যদি বা কিছু ছিল, মিষ্টিতে ছানার ব্যবহার বাঙালি শিখেছিল অনেক পরে, সেই ১৬০০ শতকে পর্তুগিজদের সৌজন্যে। দুগ্ধজাত কিছু মিষ্টি, যেমন পায়েস, ক্ষীর ইত্যাদির চল থাকলেও দুধ কাটিয়ে ছানা ব্রাত্য ছিল ধর্মীয় কারণে। ছানা আবিষ্কারের আগে সন্দেশ বলে যা খেতেন বাঙালি, তা তৈরি হত বেসন, মুগের ডাল বা নারকেল ও গুড় সহযোগে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পিঠা, পায়েস, ক্ষীর বাদে যেসব মিষ্টির উল্লেখ মেলে তার মধ্যে ছিল মতিচুর, মোদক (মোয়া), মণ্ডা, খাজা, গজা, ফেনি (বাতাসা), কদমা, লড্ডুক (নাড়ু), খাঁড় (খণ্ড) প্রভৃতি মিষ্টির কথা।

১২৬১ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকে আবার উত্তম, মধ্যম, অধম তিন প্রকারের ফলারের উল্লেখ আছে। উত্তম ফলারে থাকত ঘিয়ে ভাজা লুচি, ছক্কা, শাকভাজার সঙ্গে নিখুঁতি, জিলিপি, সুখো দই ইত্যাদি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃতেও ফলারের উল্লেখ মেলে। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের শেষে শ্রীচৈতন্য ক’দিন ভাবাবেগে বিহ্বল অবস্থায় অনাহারে কাটিয়ে গঙ্গা পার হয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আহার গ্রহণ করলেন। সেখানে শিষ্যরা মহাপ্রভুকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে আপ্যায়ন করেছিলেন। আর তার সঙ্গে শেষপাতে মিষ্টান্ন

কৃত্তিবাসী রামায়ণে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মিষ্টান্নের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে সন্দেশের কথা মেলে। সীতার বিবাহের ভোজসভার আহার্যতালিকায় রয়েছে,

রাশি রাশি তণ্ডুল মিষ্টান্ন কাঁড়ি কাঁড়ি,

স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি।।

…ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ভারে কলা।

ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজলা।।

সন্দেশের ভার বয়ে গেল ভারীগণ।

অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ।।

ছানার ব্যবহারের উল্লেখ অতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে না পেলেও মধ্যযুগের সাহিত্যে ১৬০০খ্রিস্টাব্দে রচিত চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায়। এই কাব্যে দুর্বলা হাট থেকে যা যা কিনেছে তার মধ্যে আছে, “বিশা দরে ছেনা…”। তারও আগে রচিত চৈতন্য ভাগবত এবং চরিতামৃতে ছানা ও সন্দেশের উল্লেখ পেয়েছি আমরা। যেমন-

রসালো মথিত দধি সন্দেশ অপার,

গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার।

এই চৈতন্য চরিতামৃতেই “ছেনা বড়া’ ও ‘মনোহরা’র উল্লেখ দেখে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য অনুমান করেছিলেন ঐ ‘ছেনা বড়া’ই নাকি রসগোল্লা আর “মনোহরা’ বর্তমান যুগের সন্দেশের আদিরূপ।

কিন্তু বাঙালির মিষ্টি নিয়ে গল্প একবার শুরু করলে শেষ করা মুশকিল। অথচ লেখার শব্দসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাই পাঠকের কাছে মার্জনা চেয়ে অষ্টাদশ শতকের ভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেনের এক কবিতার কয়েকটি ছত্র দিয়ে পরিসমাপ্তি টানি এবার। সন্দেশের পাশাপাশি আর যে সব মিষ্টির উল্লেখ মেলে কবির কথায়, তার মধ্যে দু’একটি আজও বাঙালির পছন্দের মিষ্টির তালিকাভুক্ত। যেমন-

ভক্ষদ্রব্য নানা জাতি মণ্ডা মনোহরা।

সরভাজা নিখুঁতি বাতাসা রসকরা।।

অপূর্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা।

ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা।

*ছবি সৌজন্য: Pinterest, Facebook, TOI, Indianfolkart

পেশা শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতা দিয়ে। পরে নামী ইস্কুলের বাচ্চাদের দিদিমণি। কিন্তু লেখা চলল। তার সঙ্গে রাঁধা আর গাড়ি চালানো, এ দুটোই আমার ভালবাসা। প্রথম ভালবাসার ফসল তিনটি বই। নানা রাজ্যের অন্নব্যঞ্জন, মছলিশ আর ভোজনবিলাসে কলকাতা।

2 Responses

সমৃদ্ধ হলাম , স্যার ! আমাদের ধারনা গুলো পাল্টে যায় এই প্রতিবেদন গুলো পড়লে।

An exceedingly informative and well-written article. Many thanks to the author.