সাধন মাহাত

গ্রামবাংলার আনাচেকানাচে বেশ কয়েকটি লোকপুরাণ ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কিছু কিছু লোকপুরাণ স্থান-মাহাত্ম্যের গুণে জাতে উঠেছে। কিন্তু যে সব লোকপুরাণ একেবারেই প্রান্তিক সেগুলি আর সেভাবে ফুল-জল পায়নি। এমনই এক লোকপুরাণের উল্লেখ পাই আমরা ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল, পাহাড়ের অন্দরে লুকিয়ে থাকা জনমানসের উৎসব বাঁদনা পরবে। লোকপুরাণের নাম কপিলামঙ্গল। কিন্তু প্রান্তিক হিসেবেই এই লোকপুরাণের সবকিছু উপাদান থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা জাতে উঠতে পারেনি। দীর্ঘদিন পাহাড়-জঙ্গলের আড়ালে-আবডালেই রয়ে গেছে। তাছাড়াও যেহেতু এই মঙ্গলকাব্যের কোনো লিখিত ভাষ্য নেই তাই সেইভাবে বহির্জগতে প্রচারও হয়নি। এমনকি অঞ্চলভেদে এই লোকপুরাণ নানাভাবে প্রচলিত। ভৌগোলিক অবস্থানের গুণে, যেমন ধলভূমে আমরা একটি রূপ পাই: তেমনই মানভুঁইয়েও এর আরেক রূপ লক্ষ্য করি। সাধারণত মঙ্গলগীত হিসেবেই এইসমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলিকে জনমানসে বহুলভাবে প্রচারিত হতে দেখা গিয়েছে। কপিলামঙ্গলের সঙ্গে সেই একই ধরনের সম্পর্ক। গীত এবং জাগরণের নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে এই কপিলামঙ্গলে।

গ্রামবাংলার আনাচেকানাচে বেশ কয়েকটি লোকপুরাণ ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কিছু কিছু লোকপুরাণ স্থান-মাহাত্ম্যের গুণে জাতে উঠেছে। কিন্তু যে সব লোকপুরাণ একেবারেই প্রান্তিক সেগুলি আর সেভাবে ফুল-জল পায়নি। এমনই এক লোকপুরাণের উল্লেখ পাই আমরা ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল, পাহাড়ের অন্দরে লুকিয়ে থাকা জনমানসের উৎসব বাঁদনা পরবে। লোকপুরাণের নাম কপিলামঙ্গল। কিন্তু প্রান্তিক হিসেবেই এই লোকপুরাণের সবকিছু উপাদান থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা জাতে উঠতে পারেনি। দীর্ঘদিন পাহাড়-জঙ্গলের আড়ালে-আবডালেই রয়ে গেছে। তাছাড়াও যেহেতু এই মঙ্গলকাব্যের কোনো লিখিত ভাষ্য নেই তাই সেইভাবে বহির্জগতে প্রচারও হয়নি। এমনকি অঞ্চলভেদে এই লোকপুরাণ নানাভাবে প্রচলিত। ভৌগোলিক অবস্থানের গুণে, যেমন ধলভূমে আমরা একটি রূপ পাই: তেমনই মানভুঁইয়েও এর আরেক রূপ লক্ষ্য করি। সাধারণত মঙ্গলগীত হিসেবেই এইসমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলিকে জনমানসে বহুলভাবে প্রচারিত হতে দেখা গিয়েছে। কপিলামঙ্গলের সঙ্গে সেই একই ধরনের সম্পর্ক। গীত এবং জাগরণের নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে এই কপিলামঙ্গলে।

বাঁদনা পরবের জাগরণের রাত্রে দেখা যায় ধেঙ্গুয়ানের দল এইভাবে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে কপিলামঙ্গল গেয়ে গ্রামগঞ্জ জাগায়। সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে এই রীতের এতটাই গভীর সম্পর্ক যে এই গীত ছাড়া যেন বাঁদনা পরব সম্পূর্ণ হয় না। নানাভাবে এই গীতের প্রচার রয়েছে ঝাড়খণ্ডী সমাজজীবনে। এইসব পালা-পার্বণের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও অঙ্গাঅঙ্গী। বলা যায়, এই সব পরব-পা’ল থেকেই ঝাড়খণ্ডী সমাজদর্শন গড়ে উঠেছে। তাই দেখা যায় কপিলামঙ্গল গাইতে গিয়ে যে সিরিগাই উপাখ্যানের কথা উঠে আসে সেখানে ধেঙ্গুয়ানরা দরদ দিয়ে গেয়ে ওঠে—

“অহিরে এহঅ পারে গঁগগা অহ পারেঁ যবুনারে বাবুহো…

মইধঅ গঁগগাঞ চরই সিরি গাই।

সাতঅ দিনা সাতঅ রাতি পানি বরসতঅ হো

সিরি গেইআ রহলঅ টেকাই।।”

কৃষিজীবি ঝাড়খণ্ডী সমাজজীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে গো-মাহাত্ম্য। যার থেকে লোকজীবন উপকৃত হয়েছে। সেই কারণে তাদের গান-গীতে নানান সময়ে উঠে এসেছে গাই গরুর ভূমিকা। বাঁদনা পরবের অনেকটা জুড়ে আছে গাই গরু। সেখানে উৎসবের ক’টা দিন তাদের বাদ দিয়ে কোনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় না। এই কারণে সিরিগাই উপাখ্যান থেকে শুরু করে কপিলা কাহিনি উঠে এসেছে গানে গানে। সেখানে অহিরা গানের আকারেই এই গান গাওয়া হয়। অবশ্য পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোনো কোনো লোককবি কাব্যের আকারে এই লোকপুরাণ কপিলামঙ্গলকে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে একজন নিধু দাস। এছাড়া আরও কয়েকজনের লিখিত পুথি পাওয়া যায় ঝাড়খণ্ডের এখানেওখানে। তবে সবচেয়ে বড় বিষয় কপিলামঙ্গলের কাহিনি কিন্তু সাধারণভাবে ধেঙ্গুয়ানরাই বাঁদনার রাতে গেয়ে থাকে। এই গানের মাধ্যম মানুষকে গাই গরু সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়।

পাশাপাশি আরও বলা যায়, বাঁদনা পরবে যেমন কপিলার একটা বড় জায়গা রয়েছে, সেখানেই আবার কপিলার সাথে সাথে ঢুকে পড়েন মহাদেব। তার হাত ধরেই যেন মর্তভূমে কপিলার পদার্পণ। সৃজনের শুরু হয় এই ভূ-লোকে। যেখানে মহাদেবই সিরিগাইকে বলছেন—

“চল চল কপিলা মর্তভূমে যাব রে

তর লাদে দুধে শুদ্ধ যে হব রে।”

স্বয়ং ঈশ্বর ভগবান মহাদেব সৃজন করেছেন গাইধনি কপিলাকে। আর তিনিই মানুষের উপকারের জন্য কপিলাকে মর্তে নিয়ে আসছেন। যার জন্য বাঁদনা পরবে ঘরে ঘরে জাগরবাতি। গ্রামের রাস্তাঘাটে ধেঙ্গুয়ানরা গান গেয়ে গেয়ে জাগিয়ে তোলে চরাচর। সিরিগাই কপিলার এই মর্ত্যভূমে যেন আসতে কোনও অসুবিধে না হয়। তার আগমন সবরকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্মরণীয়। যাতে সন্তুষ্ট করা যায় সিরি ভগবান মহাদেবকে তার জন্যই এই বাজবাজনা। অহিরা গানে বলা আছে—

“শুদ্ধ লাগি গাইধনিকে সিরিজল রে

পালন লাগি আনল নামহায়

দুধা লাগি গাইধনিকে ঘরে ঘরে বাঁটল

মর্তভূমে দিল ছাপুল্যাঁয়।।”

মর্ত্যভূমে যেন প্রয়োজনও ছিল এই কপিলার। যার দহিদুধে পুষ্ট হয়েছে সমগ্র মানবজাতি। তার ঋণই বা কীভাবে শোধ করা যায়! অবশ্য কোনো এক কারণে কপিলাপুতার সঙ্গে মর্ত্যভূমে মানবজাতির ঝগড়া বাঁধে। কপিলাপুতা ফিরে যেতে চায় স্বর্গে। মানুষের অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে কপিলাপুতা বরদা এইরকম সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে। সৃষ্টি প্রায় রসাতলে যাওয়ার অবস্থা। কোনোভাবে সেই খবর মানুষজন জানতে পারে। তখন মহাদেব স্বয়ং খতিয়ে দেখার জন্য মর্ত্যধামে আসার দিনক্ষণ ঠিক করেন। সেখানে তার সৃষ্টি কেমন রয়েছে অথবা বরদার এই অভিযোগ কতটা সত্যি বা মিথ্যা জানার জন্যই মহাদেব মর্ত্যে আসেন। কিন্তু আগেই কানাঘুষোয় মানুষজন এই খবর জানতে পেরে ঘর-দুয়ার, গোয়াল, রাস্তাঘাট একেবারে পরিচ্ছন্ন করে আলোয় আলোময় করে রাখে। যেন কোনোভাবেই মনে না হয় এই মর্ত্যধামে বরদা এবং সিরিগাই কোনোরকম অযত্নে রয়েছে। মানুষের এই ধরনের চালাকিকে বুঝতে পারেনি বরদা। তবে মানুষ নিজের চালাকিতে নিজেই ফেঁসে যায়। সেখান থেকে আর নিস্তার পাওয়ার কোনো পথ নেই।

কৃষিজীবি ঝাড়খণ্ডী সমাজজীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে গো-মাহাত্ম্য। যার থেকে লোকজীবন উপকৃত হয়েছে। সেই কারণে তাদের গান-গীতে নানান সময়ে উঠে এসেছে গাই গরুর ভূমিকা। বাঁদনা পরবের অনেকটা জুড়ে আছে গাই গরু। সেখানে উৎসবের ক’টা দিন তাদের বাদ দিয়ে কোনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় না। এই কারণে সিরিগাই উপাখ্যান থেকে শুরু করে কপিলা কাহিনি উঠে এসেছে গানে গানে।

এইভাবেই শুরু হয় সিরিগাই কপিলামঙ্গলের কাহিনি। যার হাত ধরে রচিত হয় ঝাড়খণ্ডী সমাজজীবন। এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে রয়েছে সবরকম উপাদান। যেমনভাবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে জয় হয় নায়কের, এখানেও সেই একই ব্যাপার। কপিলা এবং তার পুত্রের মধ্যে এই কথোপকথনে রয়েছে সমাজজীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি, যেখান থেকে এই ঝাড়খণ্ডী সমাজদর্শন গড়ে উঠেছে বললেও খুব বেশি বলা হবে না। এখানে বনে চরতে গিয়ে কপিলা গাই বাঘের খপ্পরে পড়ে এবং বাঘকে কথা দেয় সন্তানকে দুধ খাইয়ে আবার বাঘের কাছেই আসবে কপিলা। এখানে যেমন কাজ করেছে বিশ্বাস, তেমনভাবেই বাৎসল্য প্রেম। অন্যদিকে যখন কপিলাপুতা জানতে পারে তার মা এইভাবে বাঘের কাছে কথা দিয়ে এসেছে, তখন কপিলাপুতা মাকে বাঁচাতে নিজে বাঘের মুখে যেতে রাজি হয়। অবশ্য শেষপর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেখানেই এই কাব্যের উত্তরণ ঘটেছে।

ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির মতোই তার জীবনচর্যা-জীবনদর্শনে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের প্রচলিত লোকসাহিত্য লোককথা লোকগীতও স্বকীয়তা দাবি করে। আর ঝাড়খণ্ডী লৌকিক পুরাণ স্বাভাবিক ছলেই তার স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে পেরেছে। যদিও লিখিত পুথিগুলিতে সেই বৈশিষ্ট্য রাখতে পারেননি পুথিকারেরা। কিন্তু যেখানে বাঁদনার রাতে ধেঙ্গুয়ানরা কপিলার গীত গেয়ে গৃহস্থ জাগায় সেখানে কপিলামঙ্গলের সবরকম ঝাড়খণ্ডী চরিত্র উপস্থিত। অবশ্য লিখিত আকারে কাব্যিক ছন্দে এই লোকপুরাণকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ঢঙেই আনতে চেয়েছেন লোককবি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লোককবি নিধু দাসের কপিলামঙ্গল গীত—

“আমি অধম জাতি জীব হিংসা মৎস্যঘাতী,

কৈবর্ত কুলেতে মম জন্ম।”

অবশ্য কোনো এক কারণে কপিলাপুতার সঙ্গে মর্ত্যভূমে মানবজাতির ঝগড়া বাঁধে। কপিলাপুতা ফিরে যেতে চায় স্বর্গে। মানুষের অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে কপিলাপুতা বরদা এইরকম সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে। সৃষ্টি প্রায় রসাতলে যাওয়ার অবস্থা। কোনোভাবে সেই খবর মানুষজন জানতে পারে। তখন মহাদেব স্বয়ং খতিয়ে দেখার জন্য মর্ত্যধামে আসার দিনক্ষণ ঠিক করেন। সেখানে তার সৃষ্টি কেমন রয়েছে অথবা বরদার এই অভিযোগ কতটা সত্যি বা মিথ্যা জানার জন্যই মহাদেব মর্ত্যে আসেন।

ঝাড়খণ্ডের লোককবি যেহেতু ঝাড়খণ্ডের সমাজজীবন থেকেই উঠে এসেছেন স্বাভাবিকভাবে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে কোনো ছল-চাতুরির আশ্রয় নেননি। তিনি তার আত্মপরিচয় স্বগর্বে জাহির করেছেন। লোককবিও লোকপুরাণের মতোই অধরা গবেষকদের কাছে। তারা এই লোকপুরাণের দিকে কোনোভাবেই নজর দেননি। এই লোকপুরাণও এতদিন প্রচারের আলোয় আসেনি। হারিয়ে গেছে মঙ্গলগীতিময় কাব্যগুলি। তবে আশ্চর্যজনকভাবে শ্রুতিনির্ভর মানুষজন বংশপরম্পরায় আজও এই গান বাঁদনা পরব এলেই গেয়ে ওঠে। মন উথালপাতাল হয় কপিলার জন্য। যে কপিলা দহি-দুধে ভরে দিয়েছে মানুষের পৃথিবী আর তার পুত্র বরদা একইভাবে পৃথিবীকে সুজলা-সুফলা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে তাদের না ভোলাই স্বাভাবিক। যে কপিলামঙ্গল গীতের মধ্য দিয়ে বাঁদনা পরবের মূল উপাখ্যান শুরু হয় সেখানে সিরি ভগবান মহাদেব নিজেই মর্তধামে ভালোমন্দ দেখার জন্য হাজির। মানুষকে তৎপর হতেই হয়। গোয়ালে জাগরবাতি, খড়, ঘাস প্রভৃতি দিয়ে গরুর অর্চনায় মেতে উঠে মানুষজন। কপিলার সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার যেন মানুষের হাতেই। আর তার পুত্র, যে মাটি চষে ফসল ফলানোর ভার নিয়েছে তারও দায়দায়িত্ব নিতে হয়। ফসল ফলানোর অর্ধেক ভাগ তারও । এই কারণেই মহাদেব এসে দেখতে পান মানুষ সিরিগাই কপিলা এবং তার পুত্র বরদাকে নিয়ে আনন্দগানে মেতে উঠেছে। দিকে দিকে তারই প্রস্তুতি। তবে কালের নিয়মে ধীরে ধীরে রীতি-রেওয়াজ উঠে যাচ্ছে। যন্ত্রের শাসনের কাছে মানুষকে হার মানতে হয়। এখন আর সেইভাবে লোকপুরাণ কপিলামঙ্গল গ্রামেগঞ্জে গীত হয় না। এই লোকপুরাণ কপিলামঙ্গলই বা কতদিন বেঁচে থাকবে তা নিয়ে একটা সন্দেহ থেকেই যায়।

আরও পড়ুন- অহিরা: দশক যায়, সংঘ বেঁচে থাকে

অগত্যা বলতেই হয়, কপিলার উত্থান-পতনের মতোই এই মানবজীবন। সুখ-দুঃখ যার চিরসাথী। আনন্দে-বিষাদে ঘেরা জীবনে এইসব উৎসব পালা-পার্বণগুলিই যেটুকু আন্দমূর্ছনা বয়ে নিয়ে আসে সেটাই বা কম কিসে। ঝাড়খণ্ডী সমাজদর্শনে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বাঁদনার গানে গানে—

“মানুষজনম ভালা ঝিঙা ফুলের কলিরে বাবু হো

সাঁঝে ফুটে বিহানে মলিন।”

এই মলিনতা নিয়ে বাঁদনার রাতে ক্রমশ ভাস্বর হয়ে ওঠে চরাচর। কুলহির পিড়হায় বেজে উঠে ধমসা-মাদল। আর এইভাবেই আসরে ঢুকে পড়ে কপিলা। সমস্ত কলুষতাকে পাশে সরিয়ে রেখে খেটে খাওয়া মানুষজন মেতে ওঠে উৎসবে আনন্দে। ধুলোয় ধুলোময় হয়ে উঠে ঘরদুয়ার। ত্রিভুবনে নিয়ে আসে আনন্দের বার্তা। চরম মুহূর্তে আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হাজির হন ধূলিধূসরিত মহাদেব। পূর্ণতা পায় বাঁদনা পরব। পূর্ণতা পায় মানবজীবন।

[অহিরা, দ্বিতীয় সংকলন, জানুয়ারি ২০১৩]

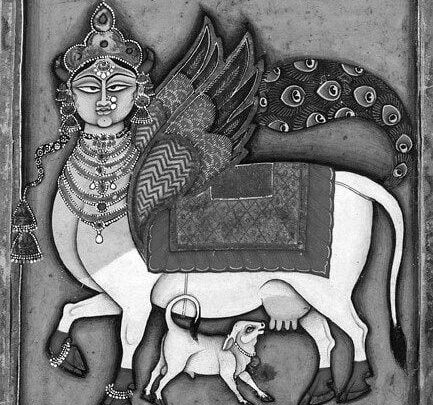

ছবি সৌজন্য: উজ্জ্বল মাজি

বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।