— ওই যে ভিউ পয়েন্ট।

হ্যাঁ তাই তো! গাইডের কথা শুনে, তার অঙ্গুলিনির্দেশ মান্য করে পাহাড়চূড়ার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। বয়স নিশ্চয়ই মধ্যপঞ্চাশ। পাহাড়ের শিয়রের দিকে তাকিয়ে মধ্যপঞ্চাশের জিজ্ঞাসা খতম হলেও ওঁর স্ত্রীর চোখে কৌতূহল। আচ্ছা, জন স্মিথ বাঘ শিকারে এসে কি ওই ভিউ পয়েন্ট থেকেই অজন্তার গুহা (Ajanta) দেখতে পান?

গাইড নির্বিবাদে ঘাড় নাড়ল। কারেক্ট, ওইখানে দাঁড়িয়ে স্মিথ সাহেব দেখলেন, বাঘটা দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ কখন মিলিয়ে গেল! সাহেব অবাক, কী আছে ওই কালো পাথরের গায়ে? কোনও অদৃশ্য দরজা?

লোকটা একটু থামল, তা দশ সেকেন্ড হবে। হাতে ধরা বোতল থেকে জল ঢালল গলায়। তারপর যেখানে শেষ হয়েছিল, সেইখান থেকেই শুরু করল আবার— দূরবীনে চোখ রাখলেন সাহেব; লতাগুল্মের আড়ালে যেন গুহামুখ! ভালো করে দেখে সাহেব নিশ্চিত, হ্যাঁ গুহাই তো। বামদিক থেকে ডানদিকে গুনতে শুরু করলেন স্মিথ সাহেব, এক-দুই-তিন-চার। সাহেব উত্তেজিত। এই গুহার খবর বিশ্বের কেউ জানে না। এমনকী যে আওরঙ্গজেব বহুকাল অজন্তার কাছে থেকেছেন, এই অঞ্চলেই মারা গেছেন, তিনিও না। এরপরেই লোকলস্কর এনে ঝোপ-জঙ্গল কাটবার কাজ শুরু। ক্রমে পাওয়া গেল ঊনত্রিশটা গুহামুখ।

এমনভাবে বলে যাচ্ছে চল্লিশ-ছোঁয়া গাইড, যেন ও স্বচক্ষে ১৮১৯ সালে সাহেবকে অজন্তা গুহার খোঁজ পেতে দেখেছে। যেন দু-জন্ম আগে লোকটি স্মিথ সাহেবের শিকার দলে ছিল! মজা করছি বটে, তবে যদি মিথ্যে না বলি, এ-বছর দুর্গাষ্টমীর মধ্যদুপুরে এক নম্বর গুহার মুখে দাঁড়িয়ে গাইডের সত্যি-মিথ্যে বিবরণ বড় উপাদেয় লাগছিল। যতই ঠাট্টা করি না কেন, ঠিকঠাক গাইড ছাড়া অজন্তা (Ajanta) দেখতে যাওয়া মানে লক্ষ্ণৌর টুণ্ডে কাবাবের গলির গলৌটি কাবাবে নুন কমের মতো দুর্ঘটনা। অবিশ্যি, আপনি যদি শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় মশায়ের মতো পড়াশুনো করে ঘুরতে যান, তাহলে গাইড নাও লাগতে পারে।

সেই ১৯৮৩ সালে, ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন বা ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তকমা পেয়েছিল অজন্তা। তারপর? আজ চল্লিশ বছর পরে কেমন আছে অজন্তা? না, যারা শিরোপা দিয়েছে, সেই ইউনেস্কো কোনও রিপোর্ট চায়নি আমার কাছে, জানতে চায়নি কোনও জনকল্যাণমূলক অসরকারি সংগঠনও। তবু দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। সব শুনে, যে-কোনও ভালো সম্পাদক যা করেন, আমাদের মৌসুমীও তাই করল। যথারীতি তাতিয়ে দিল, যান না অশোকদা, ঘুরেই আসুন, অক্টোবর টু মার্চ ভালো সময়। তারপর আমাদের জন্য…

আরও পড়ুন- ভ্রমণ: পৃথিবীর ছাদ পামিরে

অতএব, হুড়মুড় করে প্লেনের টিকিট কাটো রে! থাকবার জায়গা ঠিক করো রে! এবং ভদ্রভালো ড্রাইভার সহ গাড়ির ব্যবস্থা। সব হয়ে গেল। প্লেনে যেতে না চাইলে কী করতাম? হাওড়া থেকে হয় জলগাঁও কিংবা ভুসাওয়াল চলে যেতাম রেলগাড়ি চেপে। জলগাঁও থেকে অজন্তা ৫৯ কিলোমিটার, ভুসাওয়াল থেকে ৮০। চাইলে অজন্তার দোরগোড়ায় থাকা যেত। কিন্তু আমরা দমদমের নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঔরঙ্গাবাদ। মাঝখানে ঘণ্টাপাঁচেক থমকাতে হয়েছিল বেঙ্গালুরু হাওয়াই আড্ডায়। চার-পাঁচদিন থাকার ব্যবস্থা ঔরঙ্গাবাদেই।

ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা ১০৩ কিলোমিটার। পৌঁছতে লাগল দু-ঘণ্টার কিছু কম। গুহা-ভ্রমণ শুরু করবার আগেই জেনে গিয়েছিলাম, ঊনত্রিশটি গুহার মধ্যে পাঁচটি চৈত্য (৯, ১০, ১৯, ২৬ আর ২৯ নম্বর), বাকি চব্বিশটি বিহার। হয়তো সবাই জানেন, তবু আমার মতো অদীক্ষিতদের কথা ভেবে বলি, চৈত্য হল প্রার্থনার জায়গা আর বিহার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসস্থান। বিহারের মধ্যে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে (সেল বললে কি বুঝতে সুবিধে?) ওঁদের থাকা! ওই ছোট্ট ঘরের মধ্যেই একজনকে আঁটাবার মতো পাথরের খাট; তাতেই শয়ন। ঘরে ঢোকবার মুখটা ইচ্ছে করেই সরু রাখা, রাত্তিরে ঘুমনোর সময় ওই ক্ষুদ্র ঘরের প্রবেশপথ ধারালো বাঁশ দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দিতে হয়; হিংস্র বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে।

টিকিট কাউন্টার থেকে গাইড পাবার কথা। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। তাহলে? এক নম্বর গুহা অবধি সঙ্গে যাবে এমন এক অর্ধশিক্ষিত কিন্তু দীর্ঘদেহী সুঠাম চেহারার ভালোমানুষ গোছের লোক পাওয়া গেল, যার গাত্রবর্ণ তামাটে কিন্তু চক্ষুদুটি নীল। কপিশরঙাও হতে পারে, হয়তো সূর্যরশ্মির কোনও বেয়াড়া প্রতিফলনে নীল দেখাচ্ছে!

অজন্তা চত্বরে দাঁড়িয়ে তো অবাক! মনে মনে, সেই দু-আড়াই হাজার বছর আগের ছবি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখানে থাকতে শুরু করেছেন! গুহাগুলি পরপর এমনভাবে সাজানো, যা পাহাড়ের মাথায় চেপে দেখলে মনে হবে ঘোড়ার খুরের আকার। এমন হওয়ার ফলে, ভোরবেলার আলো ফুটতেই, সেই শিশু রোদ্দুর টলমল করতে করতে ঢুকে পড়ে গুহার অভ্যন্তরে। আলোর নির্ভরেই গুহাচিত্রের সৃষ্টি। যা ধারাবাহিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে ৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সপ্তম শতাব্দী, এই ছ-সাতশো বছর ধরে।

এক নম্বর গুহায় ঢুকেই আমরা স্তব্ধবাক। সারবন্দি ভাস্কর্য আর ফ্রেস্কো ছবি দুই-ই আছে। সামনের দেওয়ালে, বামদিকে সেই বহু পরিচিত ম্যুরাল। নীলপদ্ম হাতে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, ডানদিকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর। পদ্মপাণির দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলাম বহুক্ষণ। এই ছন্দ কী করে আয়ত্ত করেছিলেন সে-যুগের শিল্পী? এ বুঝতে গুপ্তযুগের সাহিত্য পড়তে হবে। এইটুকু বোঝা যায়, সেই যুগের ছবির শরীর-সংস্থান ডাক্তারি বইয়ের অ্যানাটমি নির্ভর নয়, এ উপমানির্ভর। এইসব ছবির মানব-মানবীতে পাওয়া যাবে প্রাকৃতিক ফুল, লতাপাতা, পশু, পাখির ছন্দ; সেকালের শিল্পীরা মানব আর প্রকৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাঁদের ছবিতে।

দেওয়ালে, মাথার ঠিক উপরে রঙিন ছবি। জাতকের আখ্যান সব। বুদ্ধের ধ্যান ভাঙাতে ষড়রিপুর প্রলোভন আর উসকানি, দেখতে দেখতে মুগ্ধ আমরা। যদিও এখনকার ক্রমের বিচারে এই বিহারধর্মী গুহা এক নম্বরে, কিন্তু সময়ের হিসাবে এ ৬০০ থেকে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের ব্যাপার। মহাযান গোষ্ঠীর বৌদ্ধদের দাপট তখন!

এক নম্বর গুহা থেকে বেরোবার মুখে আমাদের সঙ্গের লোকটি ছুটে এল। স্যার, গাইড মিল গিয়া, আংরেজি বোলতে হ্যায়। কিন্তু… কিন্তুটা হল, সে ইতিমধ্যেই এক সাদা চামড়ার মেক্সিকান দম্পতিকে অজন্তা চেনানোর ভার নিয়ে ফেলেছে; অতএব ওই সাহেবদের যদি আপত্তি না থাকে আমাদের দু’জনকে দলভুক্ত করতে, তাহলে ও রাজি। এইসব ক্ষেত্রে আমি সঙ্গিনী শোভনাকেই এগিয়ে দিই। দিলামও। অত ইংরেজি কে বলবে? লোরেটো হাউসের মেয়ে এবং নামী ইস্কুলের ইংরেজি বিভাগের সদ্যপ্রাক্তন প্রধান শোভনা কীসব বলে গেল। সাহেব দাঁত বের করে ঘাড় নাড়লেন। এই হাসি যে সম্মতির, তা পাড়ার হুব্বা গণেশও বোঝে।

এরপরে গাইড মশাইয়ের ইংরেজি ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে কখন যে পৌঁছে গেছি ২৬ নম্বর গুহার চাতালে! মেমসাহেব একটু পিছিয়ে পড়েছেন। হতেই পারে। লক্ষ করেছিলাম, ভদ্রমহিলার ডান পায়ের গোড়ালিতে বিরাট ফোস্কা। তাই চটি পরেই হাঁটতে হচ্ছে। ওঁরা বেরিয়েছেন ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের চিহ্ন যেখানে যেখানে, সব ঘুরে দেখতে। বুদ্ধগয়া, সারনাথ হয়ে এসেছেন অজন্তায়। আমরাও একটু দমছুট। অতএব, এই গুহায় ঢোকবার আগে একটু বিশ্রাম; ওই চাতালেই। বসে বসে ভাবছি, যা দেখলাম তা জন্মান্তরে ভুলে যাব কী না জানি না, তবে এ জন্মে ভোলার নয়। তবে, অনেক গুহাচিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। হঠাৎ কোনও রঙের ঝলক উঁকি মারে কোনও জায়গায়; বোঝা যায় এককালে এখানে ফ্রেস্কো কিংবা ম্যুরাল ছিল। আগামী কোনওদিন আমার পদ্মপাণি কিংবা অবলোকিতেশ্বরেরও কি এই অবস্থা হবে?

এ হয়েই চলেছে। ১৮৮৯ সালের হিসাবে দেখা যায়, অজন্তার ষোলোটি গুহায় ছবি আছে। কিন্তু ১৯১০ সালের রেকর্ড অনুযায়ী মোট দশটি গুহায় চিত্র। মাত্র ২০ বছরে যদি ছ’টি গুহার ফ্রেস্কো-ম্যুরাল ধ্বংস হয়, তবে দু-হাজার কি আড়াই হাজার বছরে আরও কত গুহাচিত্র শেষ, অনুমান করা যায়।

২ নম্বর গুহার আর সব ভুলতে পারি কিন্তু কী করে ভুলবো রাজা শুদ্ধোধন ও মায়াদেবীকে সভাপণ্ডিতের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করবার ছবিটি? কিংবা ৬ নম্বরের বিহারধর্মী দ্বিতল গুহা, যা খ্রিস্টপূর্ব ২ শতকে তৈরি? এর একতলার বুদ্ধমূর্তি অভয়মুদ্রায়, দোতলারটি ধর্মচক্রমুদ্রায়।

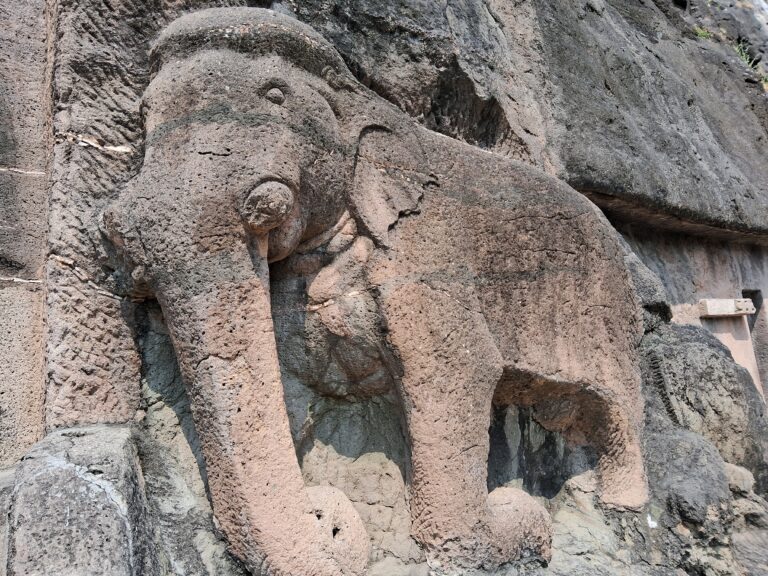

এককালে নাকি অজন্তার প্রবেশপথ ছিল ১৬ নম্বরের গুহার সামনে দিয়ে, খাদের নীচে যে ক্ষীণকায়া নদী দেখা যাচ্ছে, তার পাড় ধরে। ৪৭৫ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ, এই সময়কালে তৈরি ষোলো নম্বরের প্রধান আকর্ষণ অনবদ্য সব ফ্রেস্কো ছবি এবং ভাস্কর্য। প্রবেশপথের দুটি হাতি নজর কাড়ে। অভ্যন্তরের একটি ছবি, বুদ্ধের জীবন আলেখ্য— অপূর্ব। কী করে, কোন আলোয়, কেমন জাতের রঙে আঁকলেন শিল্পীরা? তাঁদের কারোরই তো নাম জানি না!

একইরকম শ্রদ্ধা জাগবে ১৭ নম্বরে ঢুকলেও। ১৭ নম্বর অজন্তার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। ৪৭০-৪৮০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি এই গুহার প্রতিটি চিত্রই বিস্ময়কর। তবে ওই যে, বুদ্ধকে হত্যার জন্য পাঠানো হিংস্র হাতিটি, যাকে তথাগত শিষ্ট করে তুললেন, সেই বিবরণী-চিত্র দেখে আমরা নির্বাক! হাতির শরীরী ভাষায় বোঝা যাচ্ছে সে উন্মত্ত, আবার পরবর্তীর চেহারা দেখে স্পষ্ট হচ্ছে তার স্বভাবের উগ্রতা নিশ্চিহ্ন!

২৬ নম্বর এখনকার অজন্তার একেবারে শেষ গুহা। সাত দশকে তৈরি চৈত্য। কারণ এর পরে ২৭ নম্বর অসম্পূর্ণ, ২৮-ও তাই। ২৯ নম্বর কিছুটা উপরে, এতটাই দুর্গম, যেতে দেওয়া হয় না।

২৬-এ ঢুকতেই আমরা চমৎকৃত। এখানেও নানান ভাবের বুদ্ধ; বোধিবৃক্ষের তলায় ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধ, মারের লাস্যময়ী কন্যারা— তন্থ, রতি আর রঙ্গ— বুদ্ধকে লোভ দেখিয়ে চ্যুতি ঘটাতে তৎপর। তবে যা দেখে আমরা মোহিত, তা হল ২৭ ফুট লম্বা, শায়িত বুদ্ধমূর্তি; মহাপরিনির্বাণ। কুশীনগরে হিরণ্যবতী নদীর তীরে দুটি শালগাছের মাঝে, ডান হাতে মাথা রেখে ডান পাশ ফিরে শুয়ে তথাগত। উত্তর দিকে মুখ। তাঁর মহাপরিনির্বাণ সমাসন্ন।

মনে পড়ল, এই সময়ে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এর পরের অবস্থা কী? আপনি এইবার কোন রূপে দেখা দেবেন?

বুদ্ধ বললেন, সম্পূর্ণ নাস্তি। এর পরে আর কিছু নেই। জীর্ণ বস্ত্র ছেড়ে নতুন পরিধান গ্রহণের কথা বললেন না, বললেন না নতুন কোনও অবতার-রূপের কথা; ভক্তদের ভালো না লাগলেও, যুক্তিবাদী মানুষটি স্পষ্ট জানিয়ে গেলেন, মৃত্যুতেই সব শেষ!

এইবার ফিরতে হবে। আচ্ছা, কেন অজন্তা একদিন লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেল? অনুমান করা হয়, সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশী সিংহাসনচ্যুত হয়ে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে নিহত হবার পর গুহার নির্মাণের কাজ আর হয়নি। চালুক্যরা ছিলেন বৌদ্ধ, তারা বৌদ্ধ শিল্পের প্রসারে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু তাঁদের পরে যারা ক্ষমতায় এলেন, সেই পল্লবেরা শৈব, বৌদ্ধ কীর্তি রক্ষায় তাঁদের কোনও আগ্রহ নেই। ফলত, গুহার সন্ন্যাসীদের, শিল্পীদের, ভরণ-পোষণের অর্থের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল। গুহা ছেড়ে একে-একে সবাই চলে গেলেন অন্যত্র। কেউ কেউ বলেন, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই জলেরও অভাব ঘটেছিল। যাইহোক, একদিন লতাগুল্ম-ঝোপঝাড় ঢেকে দিল সব পরিত্যক্ত গুহা। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ, এমনকী যে গ্রামের নামে এই গুহার নামকরণ, সেই অজন্তা গ্রামের মানুষও ভুলে গেল এর কথা। ফলে, আবার নতুন করে তাকে খুঁজে বের করতে হল ১৮১৯ সালে!

‘ওইটা কি পাহাড়ি নদী?’ বালকের গলা। ঘাড় ফেরাতে যে দুজনকে দেখলাম, সেই মা ও তার পুত্রকে আমরা ১৬ নম্বরের সামনে দেখেছি। ওদের দেড় কি দু-ফুট পিছনে এক মধ্যতিরিশের ভদ্রলোক। যেভাবে মা আর ছেলেকে নজরে রাখছেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না, বালকটির বাবা।

ছেলেটি আবার কণ্ঠ ছাড়ল, এইবার বেশ জোরে। ‘বল না-আ, পাহাড়ি নদী?’

মা’র উত্তর, ‘হ্যাঁ, চল চল, এইবার ছাব্বিশ নম্বর গুহা’…

বালকের প্রাণে অনন্ত জিজ্ঞাসা! ‘কী নাম নদীটার?’

—-’বললাম যে, বাঘোড়া…’

বালকপুত্র মাথা নাড়তে নাড়তে উচ্চারণ করল নদীর নাম। তারপরেই প্রশ্ন, ‘কেন? বাঘোড়া কেন?’

মা একটু থমকে যান। হাত বাড়িয়ে দেন, ‘তাড়াতাড়ি চলে এস, গুহার ভেতরে…’

—- ‘বল না, বাঘোড়া কেন?’

ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরে ঝুলে পড়ে, ‘বল না…!’

মা রণে ভঙ্গ দেন, ‘একদম অসভ্যতা কোরো না, সোজা হয়ে দাঁড়াও, তারপর…’ বালকটি কিন্তু যথেষ্ট সভ্য, একবার বলতেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তার চোখের জিজ্ঞাসা নির্বাপিত হয় না। সম্ভবত, তা লক্ষ করেই মা বলেন, যাও বাবাকে জিগগেস কর…

বাবার কাছে যেতেই ভদ্রলোক নির্বিকার মুখে বলে দেন, ‘এখানে অনেক বাঘ বেরোয় তো, সেইজন্য বাঘোড়া!’

বালক চোখ বড়বড় করে। ‘বাঘ ডাকে? হালুম…’

বিব্রত বাবা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে ছাব্বিশ নম্বর গুহায় ঢুকে পড়লেন।

এই বালক যখন ষাট ছোঁবে তখন কী ও তার মা-বাবার কথা ভেবে, আবার ফিরে আসবে অজন্তায়? যদি আসে?

অন্তত, ততদিন তুমি ভালো থেকো অজন্তা।

*ছবি সৌজন্য- লেখক, Wikipedia

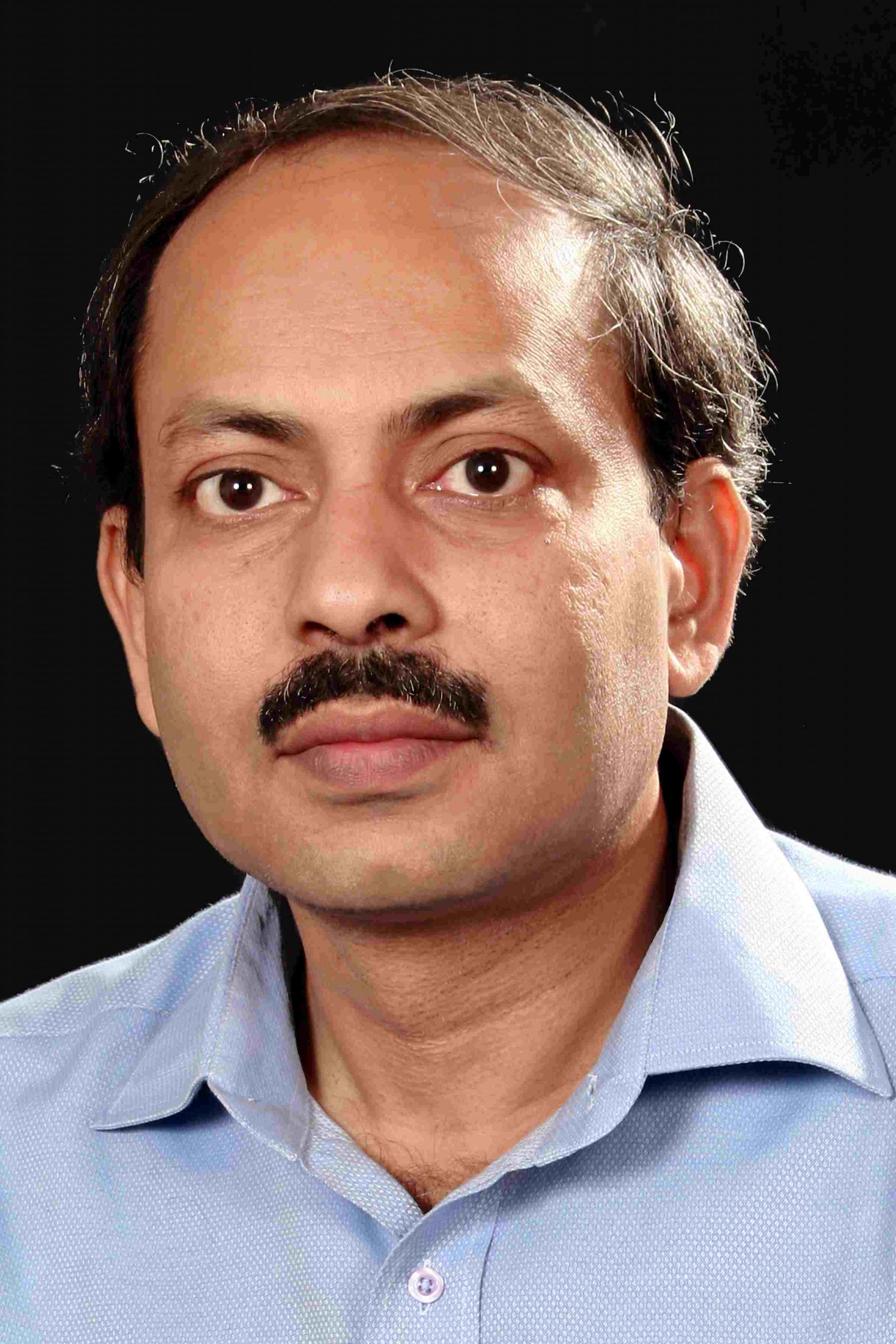

প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ঝোঁক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি। তাঁর তিনটি তথ্য-উপন্যাস-- অগ্নিপুরুষ, আটটা-ন’টার সূর্য এবং অবিরাম জ্বরের রূপকথা--তিনটি বিভিন্ন সময় নিয়ে। প্রবন্ধের জন্য দু’বার পেয়েছেন আনন্দ-স্নোসেম পুরস্কার। শেষোক্ত উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে নামী পুরস্কারের বিচার তালিকায় স্থান পেয়েছিল।