আরব্য রজনীর আলিবাবা গল্পে পড়েছিলাম ডাকাতরা এবাড়ি-ওবাড়ি দাগ কেটে কেটে চিনেছিল আলিবাবার বাড়ি। কিন্তু আমাদের হাতে ঘড়িও নেই, মোবাইলও নেই যে বাড়ি খুঁজে বের করব। এমনকি বাড়ির নম্বর মনে নেই, রাস্তায় কোনও লোক নেই, যেটুকু বা আছে তারা ইংরেজি বোঝে না। খালি মনে আছে বাড়ির সামনে এক সন্তর মূর্তি ছিল—নিঝুম, কনকনে শীতের রাতে গায়ে মোটা সোয়েটার আর তার নীচে থার্মাল পরেও ঘাম ছুটে গিয়েছিল সন্তর দর্শন পেতে। দু’‘বার রাস্তা ভুলে শেষমেশ যখন নিজেদের আস্তানা চিনতে পারলাম হাতের গরম কাপুচিনো হয়ে গেছে কোল্ড কফি। অতরাতে আর বাকি সবার সঙ্গে আলাপ হল না— কোনও রকমে একটা চিকেন প্যাটিস শেষ করে একেবারে লেপের তলায়— কারণ পরের দিন সকাল আটটায় আমাদের ওয়ার্কশপ শুরু। (Column)

আরও পড়ুন: হাততালি দিতেই ইতালি: প্রথম পর্ব

অ্যালার্ম দিয়ে সকালে উঠে ভোরের টাস্কানি দেখে চোখ ভরে গেল। পুরনো পাড়া— কমলা রঙের টেরাকোটা টালি ঢাকা বাড়ির মাথা, চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, কাছের কোনও বেকারি থেকে ভেসে আসছে বিস্কুটের গন্ধ। গতকালের নাগরদোলার পর সকালের আলো আর অন্যরকম পাড়া দেখে এবার সত্য মনে হল বিদেশে এসেছি। বাইরে প্রায় দু-ডিগ্রি টেম্পারেচার। ভাল করে নিজেকে ঢেকে দলের সঙ্গে রওনা হলাম। হাঁটার রাস্তায় আলাপও হয়ে গেল দু-চারজনের সঙ্গে। পুরনো পাড়া থেকে আমরা যাব নতুন পাড়ার দিকে। সামনে এক বিশাল পার্ক— তাতে গাঢ় সবুজ ঝাঁকড়া গাছ দেখতে পেলাম। খুব মোটা তার গুঁড়ি— মাটির থেকে অনেক ওপরে ঝাঁকড়া হয়ে আছে গাছের পাতা। অবাক হতে অবন্তী বলল ওটাই অলিভ গাছ। আমার কল্পনায় অলিভ ছিল এক পেলব নরম গাছ— এরকম মহীরুহ ভাবিনি। যাই হোক, প্রায় তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আমরা যেতেই শুরু হয়ে গেল আমাদের ওয়ার্কশপ। (Column)

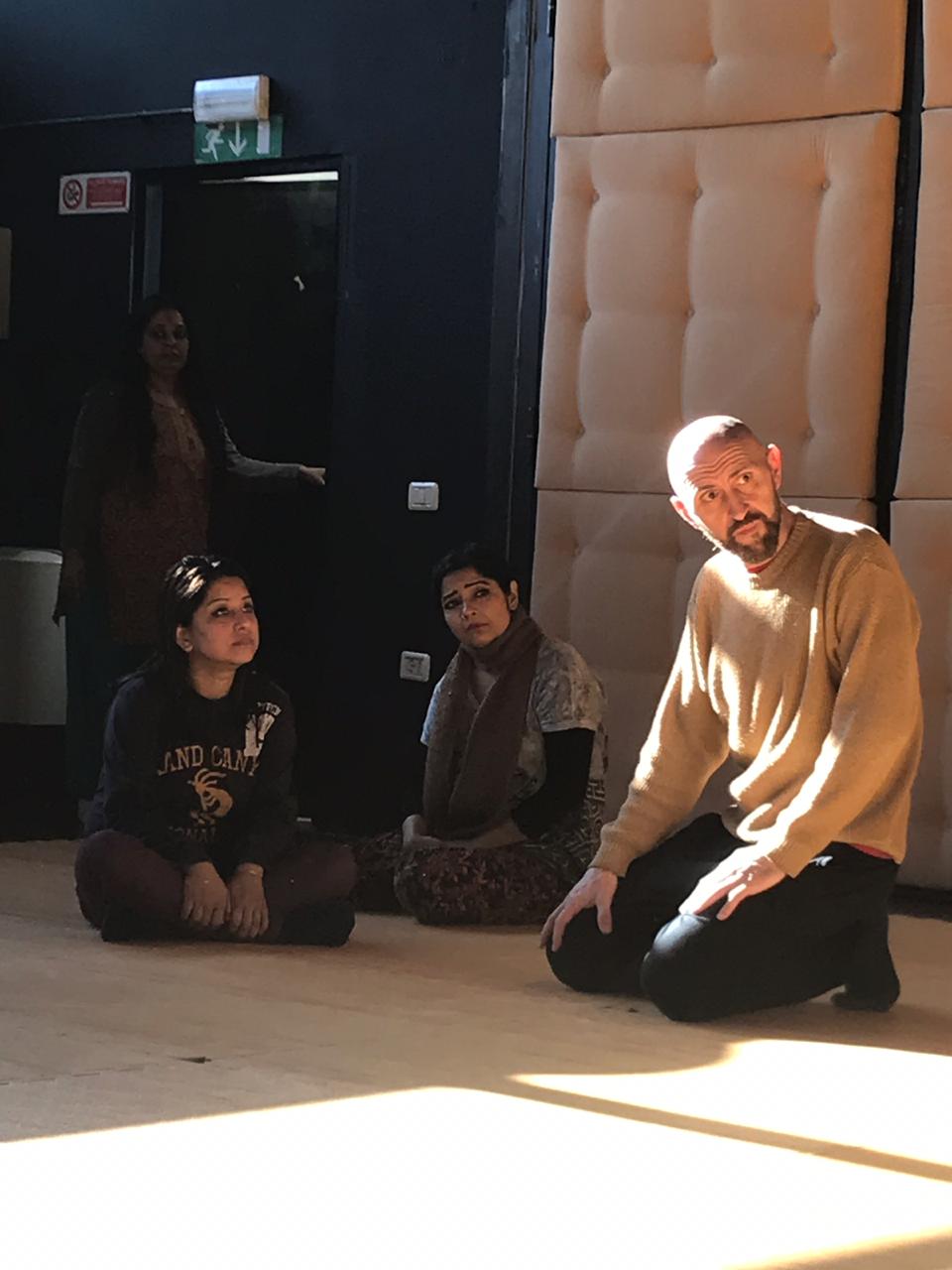

প্রথমেই জিয়ানি আমাদের গলা ছেড়ে জোরে বিভিন্ন সুরে গলা সাধালেন। মনে পড়ে যাচ্ছিল কথালয়ার কথা। জিয়ানির মস্ত স্টুডিওতে কাঠের মেঝে আর দেওয়ালের একটু ওপর থেকে বিশাল বিশাল কাচের জানলা। অপূর্ব নরম রোদ গায়ে এসে লাগছিল। আমাদের দলে যেহেতু বেশিরভাগই নাট্যকর্মী, তাই গলা ছেড়ে সুর তুলতে কোনও অসুবিধে হল না। কিন্তু যে বিষয়ে আড়ষ্টতা হল— তা হল এক এক জন এক এক স্কেলে গাইছে। কিছু জিয়ানি বললেন এভাবেও গান হয়— এভাবেই গানে হারমনি হয়। ভেবে দেখলাম ‘হারমনি’র মানেই তো মিলেমিশে ভালোবেসে থাকা। জিয়ানি নিজে চার্চের কয়্যার পরিচালনা করেন। (Column)

কথালয়া – কথার জন্ম হয় যেখানে : মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কথায় কথায় আমাদের বললেন পাশ্চাত্য গানে এই হারমনি এসেছে চার্চের গান থেকে। বিভিন্ন মানুষ যতই ভিন্ন গলার, ভিন্ন সামাজিক অবস্থার নারী-পুরুষ বা শিশু হোক না কেন— যাতে সবাই এক হতে পারে, মিলেমিশে থাকতে পারে তাই চার্চ-এ গানের শুরু হয়। পরে তার থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু হয় Western Classical Music— তাই সেখানে একসঙ্গে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর আর বাদ্যযন্ত্র সহাবস্থান করে— কোনও একটা সেখানে প্রাধান্য পায় না। কী অপূর্ব দর্শন! খাস ইতালিতে বসে চার্চের কয়্যারিস্টের থেকে এমন অপূর্ব গল্প শুনছি এক সোমবারে—নিজেই ভাবতে পারছি না। গানের পালা শেষ হতেই বাড়ির বানানো জ্যাম, মার্মালেড, পাঁউরুটি আর কেক এল ব্রেকফাস্টে। জিয়ানি বললেন ভাল করে খেয়ে নাও, এরপর নাচতে হবে— ট্যারান্টেলা! ট্যারান্টেলা! যেই নাচ Nora নেচেছিল Dolls House-এ। (Column)

দিদার কাছে শুনেছিলাম বাংলায় পুতুল খেলা নাটকে শম্ভু মিত্র আর তৃপ্তি মিত্রর এক অপূর্ব দৃশ্য ছিল সেই নাচের মুহূর্তের। নাটকের মুখ্য চরিত্র নোরার স্বামী ট্রোভাল্ড তাকে তার হাতের খেলার পুতুলের মতোই ভাবে। নোরার নিজের সত্ত্বাকে খোঁজার নাটক ‘The Dolls House’ বা পুতুল খেলা। নাটকে এক দৃশ্য আছে যেখানে এক ‘Faney Dress Party’তে নোরা নাচবে ট্যারেন্টলা। নরওয়ের নাট্যকার-এরকম এক ইতালিয় গ্রাম্য লোকনৃত্য বেছে নিলেন কেন— মনে প্রশ্ন জেগেছিল। জিয়ানির কাছে নাচটা শিখতে শিখতে বুঝলাম নাচে ক্রমাগত গতি বাড়তেই থাকে— মনে হয় কেউ যেন নাচতে নাচতে দৌড়চ্ছে— জানলাম এ নাচ আসলে বিষ ছাড়ানোর নাচ। ট্যারেন্টুলা মাকড়শা খেতে-খামারে লুকিয়ে থাকত। বিশ্বাস ছিল, তার বিষ কাটাতে এভাবে নেচে নেচে দৌড়লে ঘামের মধ্যে দিয়ে বিষ বেরিয়ে যাবে। মনে প্রশ্ন জাগে স্বামীর হাতের পুতুল নোরাকে কি নাট্যকার ইবসেন এভাবেই বিষাক্ত সম্পর্ক থেকে বের করতে চেয়েছিলেন? ঠিক জানা নেই তবে সেই নভেম্বর মাসের দু-ডিগ্রি টেম্পারেচারের দিনে আমাদের প্রচুর ঘাম ঝরেছিল সন্দেহ নেই। (Column)

আপনাকে এই জানা : শেকড়ের ডানা আর ডানার শেকড় : মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়

লাঞ্চ ব্রেক হতে না হতেই এক মহিলা বাড়িতে বানানো বেগুন ও বিন দিয়ে বানানো সবজি, রিসোটো আর কেক নিয়ে হাজির। আর এর আগে প্রচুর চিজ দেওয়া রিস্ত্রোতো দু-একবার খেয়েছি। ভাল লাগেনি। কিন্তু হাল্কা চিজ দিয়ে বাড়িতে বানানো রিস্ত্রোতো খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ইতালির গ্রামে বসে ইতালিয়ান মহিলার হাতের রান্না খেতে পারার সৌভাগ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলাম। (Column)

মনে পড়ে যাচ্ছিল কথালয়ার কথা। জিয়ানির মস্ত স্টুডিওতে কাঠের মেঝে আর দেওয়ালের একটু ওপর থেকে বিশাল বিশাল কাচের জানলা।

(Column) দুপুরের খাওয়ার পালা প্রথমদিন একটু বেশিক্ষণই চলল। তারপর শুরু হল গোল করে বসে একে একে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার পালা। আমাদের সঙ্গে বসল স্প্যাশিও সেমেতে যারা দীর্ঘদিনের জন্য নাটক শিখতে এসেছে তারাও। তাদের কেউ কেউ ইতালিয়ান, অনেকেই এসেছে অন্য দেশ থেকে। রুমানিয়া, পর্তুগাল, রাশিয়া থেকে। তাদের পরিচয় তাদের অভিজ্ঞতার পড়ন্ত বিকেলে কেমন এক বিশ্বগ্রাম হয়ে গেল স্প্যাশিও সেমের হলঘর। আমাদের সঙ্গেই বসেছিল মারিয়া, রাশিয়ার মেয়ে— কী নিষ্পাপ সুন্দর মুখ তার। আমাদের প্রত্যেককে বলতে বলা হয়েছিল নিজেদের সম্বন্ধে, নিজেদের দেশ তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে। আমার বরাবরই পুরাণ, কিংবদন্তী, ইতিহাস, আধ্যাত্ম ভাল লাগে— আমি বলেছিলাম আমি মনে করি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস— আলাদা করে তাকে খুঁজে পাওয়ার চেয়েও বেশি টানে আমার আত্মানুসন্ধান। অদ্বৈতবাদে আত্মা আর ব্রহ্মর আলোচনায় উঠে এসেছে যে ভাবনা ‘তত্ ত্বম অসি’ তার কথা। (Column)

(Column) আমাদের সবার পরিচয়পর্বের শেষে দেখি মারিয়া আমাদের সবার ছবি এঁকেছে আর আমাদের পরিচয়ের যে অংশ ওর মনে দাগ কেটেছে তার এক অংশ লিখে রেখেছে। পরিচয়ের শেষে সবাইকে তা একে একে উপহার দিল মারিয়া। দেখি আমার ছবির পাশে লেখা আছে, I am what I am. God is inside You! চমকে উঠলাম— আমার মনের ভাব কোন দূর দেশের এক অচেনা মেয়ের মন ছুঁয়ে গেছে দেখে। সে ছবি এখনও আমার খাতার মাঝে রাখা আছে। কিন্তু মারিয়া নেই। রাশিয়ার মেয়ে মারিয়া ছিল আর্টিস্ট। ইতালিতে এসে সারা সপ্তাহ ভেনিসে থাকত। ছবি আঁকত, ছবি বিক্রি করত। সপ্তাহ শেষে চলে আসত স্প্যাজিওতে। কোভিডের সময় গভীর একাকিত্ব থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিল মারিয়া। রাশিয়ায় ফিরে গিয়েছিল। ক’দিন তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। যখন পাওয়া গেল জানা গেল নিজেই নিজের প্রাণ শেষ করেছে ফুটফুটে সেই মেয়ে। মারিয়ার কথা ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। (Column)

(Column) আলাপ হয়েছিল ক্যারোলিনার সঙ্গে। সে এক ভারি মজার অনুসঙ্গ। আমি বাঙালি শুনে সে উত্তেজিত। বলল ক্লাস সেভেনে ওদের স্কুলে rapid reader-এ বাংলা নিয়ে এক বই পড়েছিল ‘লা নুই বেঙ্গলি’। আমি শুনে আঁতকে উঠলাম। বাবা! এ তো আমিও বাংলা অনুবাদে পড়েছিলাম। ক্লাস সেভেনে তবে লুকিয়ে, পড়ার বইয়ের নিচে লুকিয়ে। বিখ্যাত রুমানিয়ান পৌরাণিক, ধর্মতত্ত্ববিদ— যাঁর নামে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে চেয়ার আছে তাঁর অল্পবয়সে ভারত মূলত বাংলার ভ্রমণের গল্প যার মূল আকর্ষক বিষয় হল মির্চার সঙ্গে এক বাঙালি মেয়ে প্রবল প্রেমের আখ্যান। বইটি 1933 সালে প্রকাশিত— রুমানিয়ান ভাষায় যার নাম মৈত্রেয়ী। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এই বই। (Column)

সারা পৃথিবীতে বহুপাঠ্য এই বেস্টসেলার সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী জানতেন না। বিদেশে ভ্রমণকালে তিনি যখন জানতে পারেন ও বইটি পড়েন— তাঁর শরীরী আখ্যান তাঁকে খুব আহত ও বিব্রত করে।

(Column) ইতালিয়ান, জার্মান, স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ হলেও সবচেয়ে বিখ্যাত এর ফরাসি অনুবাদ ‘লা নুই বেঈলি’ যা ১৯৫০ সালের অনুবাদ। বইটি পড়লে খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে এটি রবীন্দ্র স্নেহধন্যা সুরেন দাশগুপ্তের কন্যা মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে সুরেন দাশগুপ্তের বিদেশী ছাত্র মির্চার প্রেমের গল্প। সারা পৃথিবীতে বহুপাঠ্য এই বেস্টসেলার সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী জানতেন না। বিদেশে ভ্রমণকালে তিনি যখন জানতে পারেন ও বইটি পড়েন— তাঁর শরীরী আখ্যান তাঁকে খুব আহত ও বিব্রত করে। অনেক পরে ১৯৭৪ সালে মৈত্রেয়ী তাঁর চোখ দিয়ে এই প্রেমকে বর্ণনা করেন— বইয়ের নাম ‘নহন্যতে’। আহত মৈত্রেয়ী অনেক বছর পর যখন মির্চার সঙ্গে দেখা করেন মির্চা মৈত্রেয়ীকে কথা দেন মৈত্রেয়ীর জীবনকালে ‘লা নুই বেঙ্গলী’র কোনও ইংরেজি অনুবাদ হবে না। ১৯৯৪ সালে মৈত্রেয়ীর মৃত্যুর পর শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বেরোয় Maitreyi, Bengal Nights. এমনকী ১৯৮৮ সালে La Nuit Bangali সিনেমায় হয় যাতে মির্চার ভূমিকায় ছিলেন হিউগ্রান্ট ও মৈত্রেয়ীর ভূমিকায় সুপ্রিয়া পাঠক। ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শাবানা আজমী। সে ছবি চলে গেছে বিস্মৃতির অতলে। এখনও Youtube-এ তা পাওয়া যাবে। ক্যারোলিনার সঙ্গে কথা বলে ফিরে গেলাম নিজের ছোটোবেলায়। ভাবলাম দুটো দেশের মধ্যে কী তফাৎ। একদেশে যে বই কিশোর পাঠ্য অন্য দেশে সেই একই বই নিষিদ্ধ উপন্যাস। (Column)

বহু বছর পর প্রবাসে, নিজের দেশ থেকে, সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে একটা দিন পেলাম। পুরোটাই কাটল ছবি, গান, বই, সিনেমার আলোচনায়। তবে ভাতের টানে দেখা হয়ে গেল একদল বাঙালির সঙ্গে। টাস্কানিতে এককাপ কফি তখন দু’ইউরো। দলের কিছু বাঙালি ছেলে খবর আনল এক বাংলাদেশীদের ডেরার। গিয়ে দেখি শুধু বাংলাদেশী কেন আরও বহু দেশের মানুষ মূলত অনুপ্রবেশ করেছেন জীবিকার খোঁজে তাঁদের ডেরা। ছোটো ছোটো ক্যাফে— এক ইউরোয় পাওয়া যায় একই স্বাদের ক্যাপুচিনো। আমরা বাঙালি শুনে খুবই খুশি তাঁরা। এঁরা মূলত এসেছিলেন অনুপ্রবেশকারী হয়ে। জেলও হয়। জেলে থাকার একটা সুবিধা ভাল খাবার পাওয়া যায়। জেলে ঢোকার উপায় লোকাল থানার সামনে ঘুরঘুর করো। সন্দেহজনক মনে হলেই শ্রীঘর বাস। (Column)

জেল হল সংশোধনাগার। খেতে দেওয়া হয়, কাজ শেখানো হয়, ভাষাও শেখানো হয়। জেলের সব নিয়ম মানলে কিছুদিন পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের ছোটোখাটো কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ঠিকমতো ট্যাক্স দিলে পাওয়া যায় নাগরিকত্বও। ইতালির মাটিতে বসে, বাংলা ভাষায় এরকম রোমহর্ষক গল্প শুনে গা শিউরে- উঠছিল। এঁদের মধ্যে একজন আবার প্যারিসের বাসিন্দা। প্যারিসের এক রেস্তোরাঁর রাঁধুনী। আমাদের দলের যারা রিসোটো খেয়ে কাহিল তাঁরা ঠিক করলেন— আর না, এঁদেরই কাছে ডাল, ভাত, মাছভাজা খাবেন নিয়মিত। কেমন ছিল সেই মহাভোজ? তার গল্প পরের দিন! (Column)

প্রচ্ছদ – মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রী ইতিহাসের আর চাকরি গণমাধ্যমে। তাতে কী! নেশা কিন্তু আঁকা এবং লেখা। বিশেষত নকশা। নোটবুক ভর্তি তার প্রতিটি ছবিই গল্প বলে চলে। গুছিয়ে বসে বা দফতরের মিটিংয়ের ফাঁকে - রং কাগজ এবং কলম সবসময় মজুত।