(Telescope)

(একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)

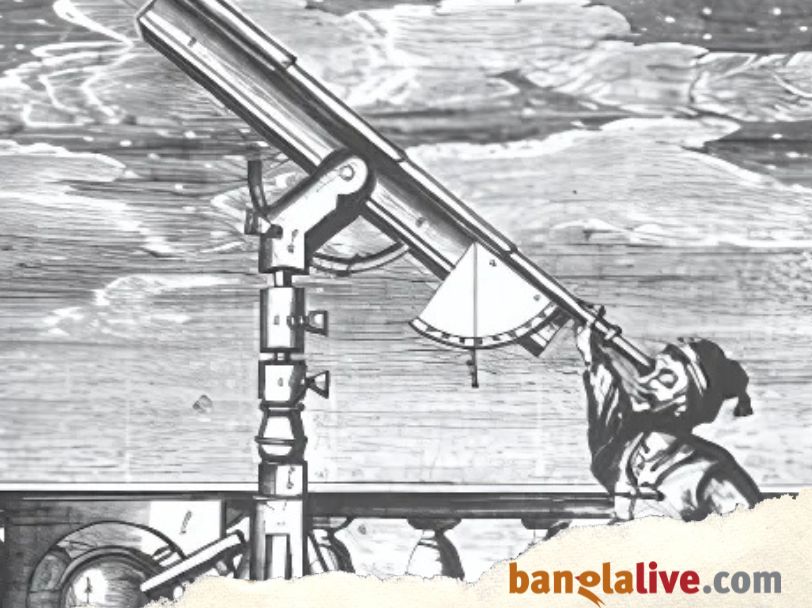

দূরবীনের আবিষ্কার ফ্রাউনহোফেরের জন্মের প্রায় দু’শো বছর আগে হয়েছিল। ১৬০৮ সালে এর পেটেন্ট একজন ওলন্দাজ দাখিল করেছেন জেনে গালিলেও গালিলেই(Galileo Galilei, ১৫৬৪-১৬৪২) নিজেই ১৬০৯ সালে দূরবীন বানানোর কৌশল আবিষ্কার করেন। একটি নলের দুদিকে দুটো লেন্স (বা চশমার কাচ) লাগিয়ে যে দূরের জিনিস বড় করে দেখা যায়, তা প্রথমে দেখিয়ে ক্রমে তিনগুণ, আটগুণ আর তারপর কুড়িগুণ বড় করে দেখানো দূরবীন বানিয়ে ফেলেন তিনি এবং এর ব্যবহারে তিনিই প্রথম দেখলেন যে চাঁদের গা মসৃণ নয়, তা খানা-খন্দ গহ্বরে ভরা। বৃহস্পতিকে ঘিরে ঘুরছে গোটা চারেক উপগ্রহ, শনির দু’পাশে আছে দুটো কান, আর খালি চোখে আমরা যা দেখতে পাই, তার চেয়ে অনেক বেশি তারা রয়েছে আকাশে। এইসব যুগান্তকারী আবিষ্কার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মানুষের ধারণাই পালটে দিল এক অর্থে। (Telescope)

লেন্স লাগানো দূরবীনে থাকে অন্তত দুটি লেন্স। চোখের কাছাকাছি যেটা থাকে, তার নাম নেত্রিকা (eye-piece)। আর চোখ থেকে দূরে যে লেন্সটা থাকে তার নাম বহির্মুখী (objective)।

চশমার লেন্স মোটামুটি দু’প্রকারের– কাছের জিনিস দেখতে যে চোখের অসুবিধা, তা ঠিক করতে লাগে প্লাস পাওয়ার লেন্স, আর উল্টোটা হলে, মানে দূরের জিনিস দেখতে যে চোখের অসুবিধা, তার জন্য লাগে মাইনাস পাওয়ার লেন্স। প্লাস পাওয়ারের উত্তল লেন্স ছোট জিনিসকে বড় করে দেখায়, আর মাইনাস পাওয়ারের অবতল লেন্সের কাজ তার উল্টো- সেটা বড় জিনিসকে ছোট করে দেখায়। (Telescope)

লেন্স লাগানো দূরবীনে থাকে অন্তত দুটি লেন্স। চোখের কাছাকাছি যেটা থাকে, তার নাম নেত্রিকা (eye-piece)। আর চোখ থেকে দূরে যে লেন্সটা থাকে তার নাম বহির্মুখী (objective)। বহির্মুখী লেন্সের কাজ হল যে জিনিস দেখানো হচ্ছে তার থেকে আলো সংগ্রহ করে নেত্রিকায় এনে পৌঁছানো। তাই ওই বহির্মুখী লেন্সটি ব্যাসে যত বড় হয় ততই সে দ্রষ্টব্য জিনিসটি স্পষ্ট হবে। আর সেই ব্যাসের তুলনায় নেত্রিকার ব্যাসও যত ছোট হবে, দ্রষ্টব্য জিনিসটি চোখে তত বেশি বড় দেখাবে। (Telescope)

গালিলেওর দূরবীনে বহির্মুখী লেন্সটি ছিল প্লাস পাওয়ারের, আর নেত্রিকাটি ছিল মাইনাস পাওয়ারের।

গালিলেওর দূরবীনে বহির্মুখী লেন্সটি ছিল প্লাস পাওয়ারের, আর নেত্রিকাটি ছিল মাইনাস পাওয়ারের। সেই দূরবীনের বর্ণনা গালিলেও নিজেই পাঠালেন তখনকার আর এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, ইয়োহানেস কেপলেরকে (Johannes Kepler, ১৫৭১–১৬৩০)। চোখে আমরা কীভাবে দেখি, আর চশমা কীভাবে কাজ করে তার সঠিক ব্যাখ্যা কেপলেরই প্রথম দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। দূরবীনও কীভাবে দূরের জিনিস বড় করে দেখায়, তা কেপলার অঙ্ক কষে বোঝালেন, এবং গালিলেওর দূরবীনের নকশাটা একটু বদলে দেখালেন যে চোখের কাছের নেত্রিকা লেন্সটাও যদি মাইনাস না হয়ে প্লাস পাওয়ারের হয়, তাহলে দূরের জিনিস আরও বড় করে দেখা যায়– যদিও তাতে দূরবীনটি লম্বায় আরও বাড়ে।

আরও পড়ুন: বিজ্ঞানে মিলায় বস্তু : জন্মদিনে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে

ইয়োরোপের আর এক সেরা বিজ্ঞানী, ওলন্দাজ খ্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স (Christiaan Huygens, ১৬২৯-১৬৯৫) দূরবীনের নকশা আরও একটু বদলালেন। তিনি দেখালেন যে নেত্রিকাটি, একটির বদলে দুটি প্লাস পাওয়ারের লেন্স হলে, এবং একটু হিসাব করে জায়গামতো লাগালে দূরবীনটি আরও ভাল হয়। হাইগেন্সেরর সেই উন্নত দূরবীনে দেখা গেল যে শনির দু’পাশে দুটো কান নেই, আসলে শনিকে ঘিরে আছে একটি বালা বা বলয়। (Telescope)

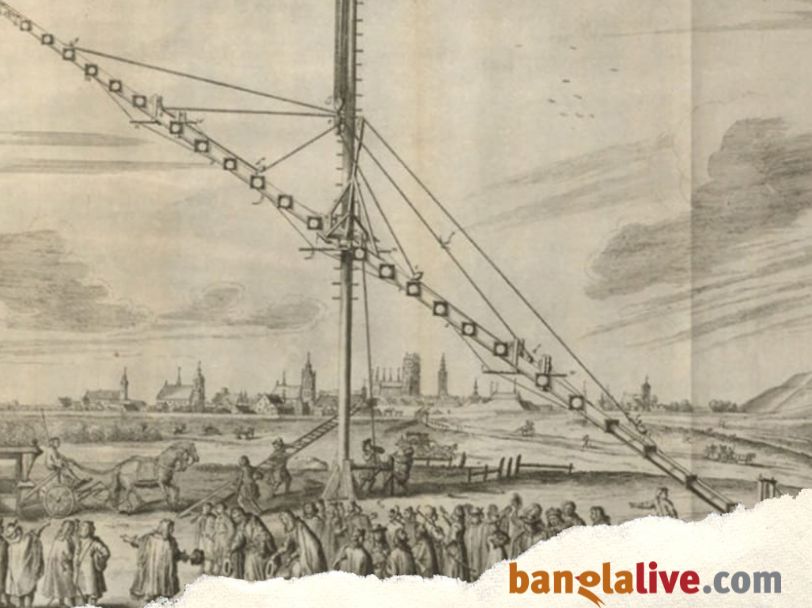

ইতালীয়-ফরাসী জ্যোতির্বিদ জোভান্নি দমেনিকো কাস্সিনি (Giovanni Domenico Cassini, ১৬২৫–১৭১২) প্যারিস শহরে লম্বা লম্বা, বারো ফুট, কুড়ি ফুট দূরবীন বানালেন। তাই দিয়ে তিনি আরও নানান আবিষ্কার করলেন, যেমন শনির চারটি উপগ্রহ, আর শনির বলয়ে থাকা একটি ফাঁক, যা এখন তার নামেই চিহ্নিত। সেখানেই না থেমে তিনি একশো আর একশো চল্লিশ ফুট লম্বা দূরবীনও বানিয়েছিলেন। তার আর একটি কীর্তি উল্লেখযোগ্য- প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি বই থাইল্যান্ড (বা তখনকার শ্যামদেশ) থেকে জোগাড় করে সেটির পাঠোদ্ধার করে তিনিই পশ্চিম জগতকে সে সম্বন্ধে প্রথম জানান। (Telescope)

ইয়োরোপের আর এক সেরা বিজ্ঞানী, ওলন্দাজ খ্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স (Christiaan Huygens, ১৬২৯-১৬৯৫) দূরবীনের নকশা আরও একটু বদলালেন।

কিন্তু এই দূরবীনগুলির একটি বড় সমস্যা ছিল রঙের বিকৃতি (chromatic aberration, আর বাংলা পরিভাষায় বর্ণ বিপথন)। সাদা আলোয় থাকা একেকটা রঙ কাচের লেন্সে এক এক পরিমাণে বেঁকে যায়, যার জন্য দূরবীনে দেখা প্রতিবিম্বগুলি ঝাপসা দেখাত, রাতের আকাশের অনেক আবছা তারাই এই বর্ণ-বিপথনের জন্য স্পষ্ট দেখা যেত না। (Telescope)

আইজাক নিউটন (Isaac Newton, ১৬৪৩ – ১৭২৭) তার আলোকবিজ্ঞানের বইতে লিখেছিলেন যে লেন্স দিয়ে বানানো কোনও দূরবীনই বর্ণ বিপথনহীন হতে পারবে না। তিনি নিজেই লেন্স না ব্যবহার করে তার বদলে কেবল বাঁকানো দর্পণে আলোর প্রতিফলন করা দূরবীন বানিয়ে দেখালেন, যাতে বর্ণবিপথন প্রায় ছিলই না। খুঁতহীন কাচের লেন্স লাগে না বলে সে দূরবীনের আলোক-সংগ্রহকারী বহির্মুখী দর্পণটি অনেক বড় মাপের হতে পারে। সে দূরবীন দিয়ে নিউটন বৃহস্পতির চারটে উপগ্রহ দেখেছিলেন, এবং সে দূরবীনের কারিকুরি ১৬৭২ সালে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় চার্লসকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সেই নিউটনীয় দূরবীন বহুল প্রচলিত হল না। একে তো দর্পণটার আকার প্যারাবলীয় হওয়া চাই, তখনকার দিনে যা বানানো ছিল খুব কঠিন। তার উপরে আবার দর্পণ তৈরি হত তামা ও টিন মেশানো আস্তরণে যেটা বেশিদিন ঝকঝকে রাখা যেত না, বাতাসের সংস্পর্শে তা ম্লান হয়ে যেত তাড়াতাড়ি। তাই গালিলেলীয় বা কেপলেরীয় দূরবীনেরই রমরমা চলল কয়েক’শো বছর ধরে। (Telescope)

আরও পড়ুন: দুটি ঐতিহাসিক মানহানির মামলা

(Telescope) জার্মান গণিতবিদ লেওনহার্ড অয়েলের (Leonhard Euler, ১৭০৭–১৭৮৩) নিউটনের মতের বিরোধিতা করে প্রস্তাব করলেন যে শুধুমাত্র কাচের না হয়ে যদি দুটি আলাদা স্বচ্ছ জিনিসের, যেমন ধরা যাক কাঁচ আর জল দিয়ে বানানো দুটি লেন্স জুড়ে তৈরি করা হয়, এবং তার একটা প্লাস এবং অন্যটা মাইনাস পাওয়ারের হয়, তাহলে সে লেন্স জুটি বর্ণবিপথনমুক্ত হতে পারে।

প্রথম বর্ণবিপথনহীন লেন্স এবং তা দিয়ে দূরবীন বানানোর কৃতিত্ব প্রাপ্য চেস্টার মুর হল (Chester Moor Hall ১৭০৩–১৭৭১) নামে এক ধনী ইংরেজ ব্যারিস্টার ও শখের আলোকবিজ্ঞানীর। চোখে আমরা কীভাবে দেখি, এবং রঙিন জিনিসও স্পষ্ট দেখতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না কেন, এই চিন্তাগুলি থেকে শুরু করে তিনি নানা রকম কাচ নিয়ে গবেষণা করেন। ১৭২৯ সালে তিনি বুঝতে পারেন যে সোডা লাইম সিলিকেট, বা চুনো ক্ষার দিয়ে বানানো ক্রাউন কাচ, যাতে রঙের বিচ্ছুরণ (dispersion) খুব কম হয়, তা দিয়ে তৈরি প্লাস পাওয়ারের লেন্স, আর সীসা অক্সাইড দেওয়া চকমকি (বা ফ্লিন্ট) কাচের মাইনাস পাওয়ারের লেন্স, এই দুটিকে একসাথে জুড়লে যে লেন্স পাওয়া যাবে তাতে বর্ণবিপথন প্রায় থাকবেই না। জর্জ ব্যাস (George Bass) নামে এক লেন্সনির্মাতাকে দিয়ে সেরকম একটি আড়াই ইঞ্চি (বা সোয়া ছয় সেন্টিমিটার মতো) ব্যাসের যুগ্ম-লেন্স বানিয়ে তিনি ১৭৩৩ সালে তা দিয়ে তৈরি করলেন প্রথম বর্ণবিপথনহীন দূরবীন। (Telescope)

প্রথম বর্ণবিপথনহীন লেন্স এবং তা দিয়ে দূরবীন বানানোর কৃতিত্ব প্রাপ্য চেস্টার মুর হল (Chester Moor Hall ১৭০৩–১৭৭১) নামে এক ধনী ইংরেজ ব্যারিস্টার ও শখের আলোকবিজ্ঞানীর।

জন ডোলন্ড (John Dollond, ১৭০৬-১৭৬১) ছিলেন ফরাসিদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ইংল্যান্ডে আসা এক রেশম তাঁতির ছেলে। অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়ে তার বিশেষ লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয়নি, পারিবারিক পেশাতেই তিনি ছোটবেলায় ঢুকেছিলেন। কিন্তু পড়াশোনা শেখার তীব্র ইচ্ছে থাকায় তিনি নিজে নিজেই লাতিন, গ্রিক ভাষা যেমন শিখলেন, তেমনই বিজ্ঞান ও গণিতেও পারদর্শী হয়ে উঠলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর আলোকবিজ্ঞান এবং সেগুলির সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। (Telescope)

১৭৫০এর দশকে জর্জ ব্যাসের কাছে চেস্টার হলের বের করা উপায় জেনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কারটির গুরুত্ব বুঝলেন, ও তারপর নানান ধরণের কাচ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে তিনিও একইরকম লেন্স তৈরি করলেন। ১৭৫৮ সালে একটি গবেষণাপত্রে এবিষয়ে বিশদ করে লিখে তিনি বিখ্যাত হলেন, এবং নোবেল পুরষ্কারের সমতুল্য রয়াল সোসাইটির কোপলি মেডেল পেলেন। নিজের নামে সে লেন্সটির পেটেন্টও তিনি দাখিল করলেন। তাঁর ছেলে পিটার ডোলন্ডও তিনটি লেন্স জুড়ে আরও উন্নত একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। বর্ণবিপথনহীন যুগ্ম-লেন্সকে ইংরিজিতে বলে অ্যাক্রোম্যাটিক। পিটার ডোলন্ডের উদ্ভাবিত লেন্স-ত্রয়ী সেটা ছাড়িয়ে হল অ্যাপোক্রোম্যাটিক– যাতে শুধু বর্ণবিপথন নয়, লেন্সের গোল আকৃতি থেকে আসা অন্য বিপথনও ঠিক করা গেল। ১৭৫০ সালে পিটার একটি লেন্স বানানোর ব্যবসা শুরু করেছিলেন, যেখানে তাঁর বাবা জন পরে যোগ দিয়েছিলেন। (Telescope)

ডোলন্ড অ্যান্ড অ্যাচিসন নামে তাঁদের সেই সংস্থাটি দূরবীন ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করল। জেসি র্যামসডেন (Jesse Ramsden, ১৭৩৫ – ১৮০০) নামে এক গণিতশাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিক-যন্ত্র নির্মাতা পিটার ডোলন্ডের বোনকে বিয়ে করেছিলেন ও তখন যৌতুক হিসাবে ডোলন্ডের পেটেন্টটারও অংশীদারী লাভ করেছিলেন। তিনিও ওই সংস্থাটিতে যোগ দিয়েছিলেন আর হাইগেন্সের নেত্রিকাটি একটু পাল্টে ছিলেন। তাঁর নকশায় গড়া দূরবীনে দেখা প্রতিবিম্ব আর একটু স্পষ্ট হল। ট্রাফালগার-যুদ্ধজয়ী বৃটিশ নৌসেনানায়ক হোরেশিও নেলসন, এবং অস্ট্রেলিয়া ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আবিষ্কারক জেমস কুক, এঁদের বিখ্যাত দূরবীনগুলোও ছিল ডোলন্ডের সংস্থাটির তৈরি। (Telescope)

শেখর গুহ পেশায় আলোকবিজ্ঞানী। তাঁর শখ কলকাতা ও বাংলার ইতিহাস ঘাঁটা।