(Tripura) বড়দিনের কলকাতার হুজুগের হাতছানি দূরে সরিয়ে রেখে আমাদের পৌষমাস আক্ষরিক অর্থেই পোষ মাসের খুশিতে ভরে উঠল। বিশেষত অনেকদিন বাদে যখন পুরনো বন্ধু দম্পতি সফরসঙ্গী হন, তখন এক লাগামছাড়া আনন্দে মন কানায় কানায় হয়ে ওঠে। ইন্ডিগোর ফ্লাইটে কলকাতা থেকে আগরতলা। অপেক্ষায় ছিলেন আমাদের ড্রাইভার।

ভারতের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য ত্রিপুরা। বাংলার সুলতানি আমলে ত্রিপুরা ছিল একটি করদ রাজ্য। ব্রিটিশ আমলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনতামূলক মিত্র রাজ্য। বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও ককবরক এখানকার স্বীকৃত সরকারি ভাষা। কিন্তু ত্রিপুরা নাম কেন? কোন তিনটি পুরের কারণে এই রাজ্য ত্রিপুরা? উথালপাথাল মন অবশেষে আলো ফেলে সেই নাম মাহাত্ম্যে। (Tripura)

পৌরাণিক কাহিনি খুঁড়ে যা বের করলাম তা এরূপ – ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। রাজমালাসহ সমসাময়িক গ্রন্থাদি মতে মহাভারত যুগে রাজা যযাতির অবাধ্য পুত্র দ্রুহ্য পিতার দ্বারা নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থল ‘সাগর দ্বীপে’ নির্বাসিত হন। রাজা দ্রুহ্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দৈত্যরাজ ত্রিপুর সিংহাসনে বসেন। ত্রিপুরের বিজিত আরও কিছু রাজ্যের সম্মিলিত নাম হয় ত্রিপুরা, যার প্রজাদের নাম ত্রিপুরী। (Tripura)

উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র এই জলমহলটি ত্রিপুরার রাজারাই বানিয়েছিলেন। বিশাল অগভীর রুদ্রসাগর সরোবরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব এই রাজপ্রাসাদ। রুদ্রসাগরের পাড় থেকে নিয়মিত মোটরবোট চলাচল করে নীরমহল পর্যন্ত। তেমনই একটিতে টিকিট কেটে উঠে পড়ি।

ঐতিহাসিকদের মতে অতীতে বর্মণক (আরাকান প্রদেশের), চট্টল (চট্টগ্রাম) ও কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) এই তিনটি প্রদেশ সমন্বয়ে ত্রিপুরা রাজ্য। উল্লিখিত তিনটি প্রদেশের বৃহৎ তিনটি পুর থেকেই ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি। আবার দেবী ভাগবত পুরাণে বর্ণিত কালীর দশমহাবিদ্যার অন্যতম রূপ ত্রিপুরাসুন্দরীর নামে যে এই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা, সে তথ্যও ফেলে দেবার নয়।

ত্রিপুরীগণের মাতৃভাষা ‘ককবরক’। ককবরক ভাষায় নদীকে বলা হয় ‘তৈ’ বা ‘তোয়’। আর নদীর মোহনাকে বলে ‘প্রা’ বা নিকটে। তোয় এবং প্রা মিলেই ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি। জলের কাছাকাছি স্থান থেকে তৈপ্রা > তুইপ্রা > তেপ্রা > তিপ্রা > ত্রিপুরা। (Tripura)

এখানকার রাজাদের আদিতে পদবী ছিল ফা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিপুরার রাজা রত্নফা গৌড়ের সুলতানকে একটি অতি মূল্যবান মানিক উপহার দেন। তাই তাঁর উপাধি হয় মাণিক্য। রাজা রত্নমাণিক্য ত্রিপুরায় প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। হাতের মুঠোয় সরকারি ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে করতেই পথের ধারে এক চায়ের ঠেকে থামলেন ড্রাইভার। সেখানে গলা ভিজিয়ে নিয়ে সেদিনই পা রাখলাম আগরতলার অনবদ্য হেরিটেজ পার্কে। (Tripura)

ত্রিপুরার রাজধানী শহর আগরতলার নাম মাহাত্ম্য আবিষ্কার প্রকান্ড সেই বটানিকাল পার্কে প্রবেশ করেই। থমকে গেলাম শালপ্রাংশু আগর গাছের গায়ে সাঁটানো প্ল্যাকার্ড দেখে। থিকথিক করছে লম্বা গুঁড়ির সে গাছের নাম আগর আর তা থেকেই আগরতলা। আমাদের পুজোয় যে চন্দনের সঙ্গে সুগন্ধি অগরু ব্যাবহৃত হয় সেই নির্যাস এই আগর গাছেরই। পূর্ব হিমালয়, ত্রিপুরার কৈলাশহর ও ধর্মনগরে এই আগর গাছের বাড়বাড়ন্তের কারণেই আগরতলা নাম। (Tripura)

একপাশে ত্রিপুরার তাবড় সব স্থাপত্যকীর্তি, ভাস্কর্য, রাজারাজড়ার প্রাসাদোপম অট্টালিকা সবুজ বনবীথির মধ্যে এক ছাদের নিচে সাজানো আছে মিনিয়েচার ফর্মে। চোখ জুড়িয়ে যায় সেই মডেল দেখলে। মানে সে রাজ্যে পা দিয়ে এই হেরিটেজ পার্কে এলেই বুঝে নিতে হবে কী কী দ্রষ্টব্য অপেক্ষমান ভ্রমণপিপাসুর জন্য। (Tripura)

সেই সিপাহিজলার অন্যতম সরকারি চিড়িয়াখানার টিকিট কেটে প্রকান্ড সেই জুওলজিকাল পার্কের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি তখন। দুপুর সূর্যের প্রখরতা তেমন নেই। তবে কিছুটা এগুতেই পশুরাজের তর্জন গর্জন কানে এল। দাঁড়িয়ে পড়লাম। আগত দর্শকদের উত্তেজনায় সে বড়ই বিব্রত আর তাই এহেন হুংকার। তবে সিংহমশাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দেখে বড়ই প্রীত হলাম। এখানকার চিড়িয়াখানায় যে দুটি বিশেষ এবং বিরল প্রজাতির পশু দেখা যায় তা হল চশমা বাঁদর (Spectacled Langur) বা Dusky Leaf Monkey আর মেঘলা চিতা (Clouded Leopard)।

গাছের ডাল, পাতার ফাঁক দিয়ে এই চশমা বাঁদর ক্যামেরায় ধরা পড়লেও অতি বিনয়ী স্বাভাবের, চোখেমুখে বেশ প্রজ্ঞার ছাপ। লাজুক চিতাটি কিছুতেই যেন নিজেকে ধরা দেয় না। ঘর থেকে বাইরে এলেই লোক দেখলেই ঢুকে পড়ে সে। গালভরা বৈজ্ঞানিক নাম নিওফেলিস নেবুলোসা বা লাম চিতা, যা ফুলেশ্বরী বাঘ বা বাংলায় গেছো বাঘ নামেও পরিচিত। গায়ের রং ধূসর থেকে মেটে বাদামি। শরীরে মেঘের মতো ছোপ ছোপ। তাই নাম ক্লাউডেড বা মেঘলা চিতা। আকারেও বড় বিড়ালের মত। ৩-৪ ফুটের মত। গাছে গাছেই কাটে তাদের। (Tripura)

অজস্র পশুপাখি দেখে অবশেষে দিনের শেষে সেই চিড়িয়াখানা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে সেদিনের মত আগরতলার হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া। প্রথম দিনে এভাবে গড়িমসি করেই কাটল।

জেলার নাম সিপাহীজলা। আর গ্রামটির নাম কসবা। শহর অপেক্ষা ছোট সমৃদ্ধ জনপদকে কসবা বলে। ত্রিপুরায় পা না দিলে জানা হতো না। আরবি থেকে আসা এই শব্দের মূল অর্থ উপশহর বা জনপদ। (Tripura)

মাঝে সবুজে ঘেরা কমলাসাগর। কাঁটাতারের এপারে কসবা, ওপারে কুমিল্লা। আর সেই ক এর অনুপ্রাস মিলিয়ে দেবী কসবেশ্বরী কালী এপারে বসে শুনছেন ওপারের চিৎকার, ঝিকঝিক করে ট্রেন চলে যাওয়া।

আমাদের কলকাতার দক্ষিণেও যেমন কসবা একটি সুপরিচিত জনপদ, তেমনি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত একটি শহর কসবা। আর তাই ত্রিপুরার কসবেশ্বরী মন্দিরে যখন পা দিলাম, তখনি বাংলাদেশের সীমানা সংলগ্ন কাঁটাতারের বেড়াও চোখ এড়ায় নি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অস্থির পরিস্থিতিতে ওপ্রান্তে তুমুল আন্দোলনকারী জনগণের সম্মিলিত প্রতিবাদও কানে এল এবং তা প্রায় দীর্ঘ সময় ধরে। (Tripura)

এপারে ত্রিপুরার কসবেশ্বরী কালীমাতার কাছে প্রার্থনা, আরাধনা, নিষ্ঠায় উপাসনার আর্জি যেন নিভৃতে কাঁদতে থাকে। মন ভারি হয়। তবুও এগিয়ে চলতেই হয় আমাদের। মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণামীর বাক্সে টাকা ফেলে উল্টোদিকের বিশাল কমলাসাগরে চোখ রাখি। লোমকূপে শিহরণ অনুভূত হয়, ওপ্রান্তে আমাদের বাংলাদেশের কথা ভেবে। নদীর জল কসবেশ্বরীর মতই সাক্ষী ওপারের অস্থিরতার। (Tripura)

কমলাসাগর কসবেশ্বরী কালী মন্দির আগরতলা থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে কসবা গ্রামে অবস্থিত। কমলাসাগর হ্রদ খনন করেছিলেন রাজা ধন্য মাণিক্য (১৪৯০-১৫২০)। তদানীন্তন ত্রিপুরার রাজধানী ছিল উদয়পুর এবং এখন এটি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বর্তমান সদর দফতর। উদয়পুর একটি ‘লেক-টাউন’ নামেও পরিচিত। কারণ, বিভিন্ন রাজকীয় শাসকদের দ্বারা খনন করা বৃহৎ হ্রদগুলি উপচে পড়েছিল। উদয়পুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত গোমতী নদীর সঙ্গে মিলিত এই হ্রদগুলি পর্যটকদের অন্যতম ট্যুরিস্ট স্পটও। (Tripura)

কালী মন্দিরটি পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে মহারাজা ধন্য মাণিক্য দ্বারা একটি পাহাড়ের চূড়ায় নির্মিত হয়েছিল। অপার সৌন্দর্য সে জলাশয়ের। কালী মন্দিরে বেলেপাথরের তৈরি মূর্তিটি মূলত দেবী দশভুজা দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনী। সাম্প্রতিক মন্দিরটি সপ্তদশ শতকে নির্মিত। মা দুর্গার মূর্তি কিন্তু কালী রূপে পূজিতা। মূর্তির পায়ের কাছে শিবলিঙ্গ।

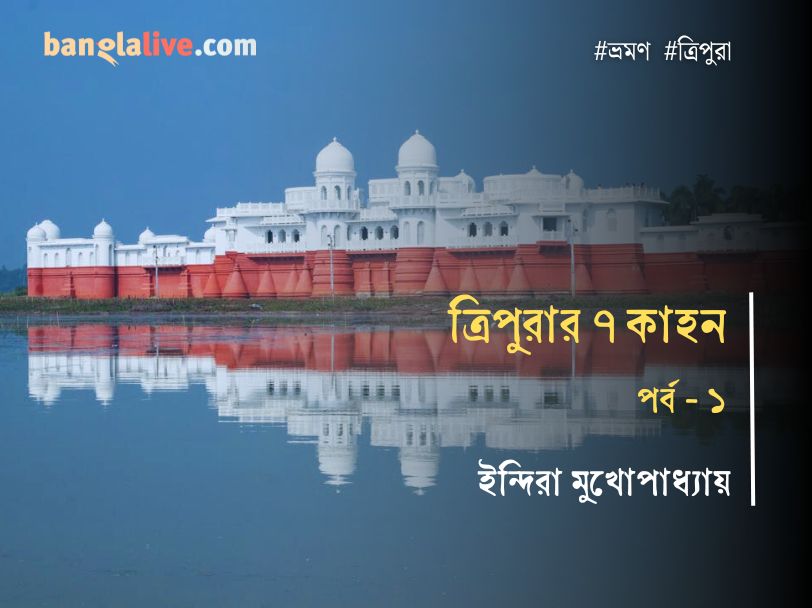

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য, সূর্যাস্তের কনে দেখা আলোয় বহু প্রতীক্ষিত নীরমহল। আগরতলা থেকে ৫১ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত জনপদটির নাম মেলাঘর। মেলাঘরের ২ কিলোমিটার দূরেই অবস্থান নীরমহলের। নামকরণেই বোঝা যায় জলের উপর দাঁড়ানো সে মহল। বিলাস ব্যসনে রত হয়ে গ্রীষ্ম বা শীত অবকাশের জন্য রাজারাজড়া যে জলের ধারে অমন প্রাসাদোপম এক রাজমহলটি বানিয়েছিল, সেটাই চোখের সামনে দেখে সুস্পষ্ট হল।

উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র এই জলমহলটি ত্রিপুরার রাজারাই বানিয়েছিলেন। বিশাল অগভীর রুদ্রসাগর সরোবরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব এই রাজপ্রাসাদ। রুদ্রসাগরের পাড় থেকে নিয়মিত মোটরবোট চলাচল করে নীরমহল পর্যন্ত। তেমনই একটিতে টিকিট কেটে উঠে পড়ি। জুলাই মাসে প্রতি বছর এক নৌকা প্রতিযোগিতার আসরও বসে রুদ্রসাগরের জলে।

নৌকাবিহারে এপার থেকে ওপারে গিয়ে সেই মহল সামনে থেকে দেখা হল। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ শুরু করেন। প্রায় আট বছর ধরে কাজ চলার পর আজকের এই সুদৃশ্য প্রাসাদটি ত্রিপুরার অন্যতম ট্যুরিষ্ট স্পট। প্রাসাদের স্থাপত্যে মুঘল শৈলীর প্রভাব রয়েছে।

১২২ মিটার লম্বা কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে দুধ-সাদা রঙের প্রাসাদে রয়েছে সর্বমোট ২৪ টি কক্ষ, যাকে ঘিরে আছে সুন্দর বাগান। প্রাসাদের গম্বুজ আকৃতির মিনার, ‘দরবার কক্ষ’, রাজা-রানির বিশ্রামকক্ষ, সুউচ্চ নজরমিনার সবই দেখবার মত।

৫.৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের রুদ্রসাগর সরোবর বিভিন্ন ধরনের পরিযায়ী পাখিদের জলকেলির এক নিরাপদ ঠাঁই। লেকের জলে নীরমহলের প্রতিবিম্ব। নীরমহলের প্রশস্ত ছাদ থেকেও রুদ্রসাগর বড় মনোরম।

(চলবে)

ছবি সৌজন্য: লেখক, Rexpixel, Pexels, Wikimedia Commons, Freerange

রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।