আগের পর্বের লিংক: সুরসংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর: প্রথম পর্ব

চল্লিশের দশক। দিল্লি

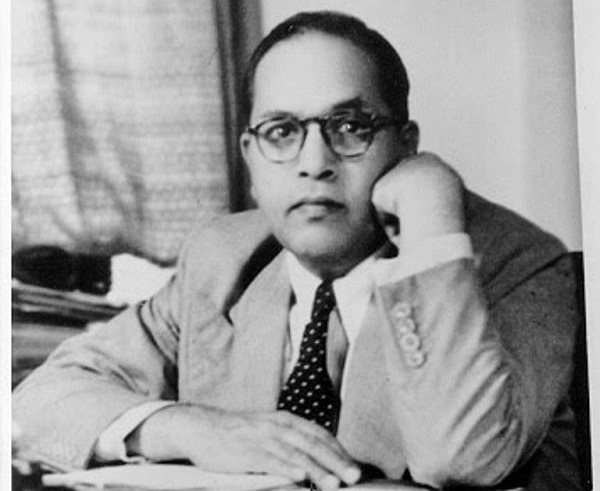

সাল ১৯৪২। দিল্লি এলেন বাবাসাহেব। ভাইসরয়ের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার হয়ে। উঠলেন পৃথ্বীরাজ রোডের বাড়িতে। সাথে তাঁর স্ত্রী ডাঃ সারদা কবীর৷ আম্বেদকরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী রমাবাঈয়ের প্রয়াণের (সাল ১৯৩৫) পর ভেঙে পড়েছিলেন আম্বেদকর। দীর্ঘ ২৯ বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক তাঁদের। ১৯০৬ সালে যখন রমাবাঈকে বিয়ে করেন ভীমরাও, তখন তাঁর বয়স ১৫, রমাবাঈ মাত্র ৯। পাঁচ সন্তানের জননী, আম্বেদকরের প্রিয় মানুষ ‘রামু’ আজীবন তাঁর স্বামীর পাশে ছিলেন। আম্বেদকর নিজে বলেছিলেন, “রমাবাঈ না থাকলে আম্বেদকর কখনই আম্বেদকর হয়ে উঠতে পারত না।”

দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন রমাবাঈ। তার উপর ছিল অকালে চার সন্তানকে হারানোর কষ্ট৷ তবু আম্বেদকরের উচ্চশিক্ষা, বিলেত যাত্রা, সবেতেই উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন রমা৷ যশবন্ত মনোহর রচিত তাঁর জীবনী ‘রামাই’ পড়ে জানা যায়, মরাঠি নাট্যগীতে পারঙ্গম ছিলেন রমাবাঈ। স্বামীকে সঙ্গীতানুরাগী করে তোলার পিছনে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। ‘রামু’র কণ্ঠে বাল গন্ধর্বের গান শোনারও অভিজ্ঞতা হয়েছিল বাবাসাহেবের। দু’জনের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল দারুণ। ১৯৩৫ সালের ২৭ মে দাদরের রাজগৃহে যখন দেহ রাখলেন রমাবাঈ, শিশুর মতো কেঁদেছিলেন ভীমরাও। ১৯৪১ সালে আম্বেদকর তাঁর বই ‘থটস অন পাকিস্তান’ উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পরম আদরের ‘রামু’কে।

রমাবাঈয়ের শোক ভুলতে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দেন আম্বেদকর। ফলে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় তাঁর। হাই ডায়বেটিস, হৃদরোগজনিত সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, ইত্যাদিতে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে থাকতেন ভীমরাও। এই সময় বম্বের ভিলে পার্লেতে ডাঃ এস এম রাও-এর কাছে চেক আপের জন্য যেতেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় সারদা কবীরের। সারদা নিজে দলিত পরিবারের মেয়ে, অত্যন্ত মেধাবী ও পেশায় চিকিৎসক। চেক আপের সময় তাঁরা কাছাকাছি আসেন।

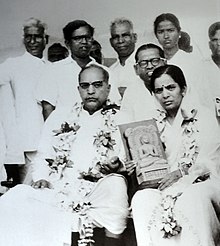

বাবাসাহেবের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন সারদা। সারদার মধ্যে রমাবাঈয়ের প্রচ্ছন্ন ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন আম্বেদকর। এর পর ধীরে ধীরে তাঁরা ঘনিষ্ঠ হন ও ১৯৪৮ এর ১৫ এপ্রিল বিবাহ করেন। তার একমাস আগে ১৬ মার্চ দাদাসাহেব গাইকোয়াড়কে লেখা চিঠিতে ভীমরাও বলেন, “রমার চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু সারদাকে দেখে সেই সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হলাম। সারদার মধ্যেই রমাকে খুঁজে পেলাম নতুন করে।”

নবজীবনের গান

বিয়ের পর মরাঠি রীতি মেনে সারদার নতুন নাম দেন সবিতা। অনুরাগীরা শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় নাম রেখেছিলেন ‘মাঈসাহেব’ বা ‘মাঈ’। সস্ত্রীক ভীমরাওকে দেখতে প্রতিদিনই দিল্লির পৃথ্বীরাজ রোডের বাড়িতে উপচে পড়ছিল ভিড়। আম্বেদকর ফেরাতেন না কাউকেই। যথাসাধ্য বাড়িয়ে দিতেন সাহায্যের, সহমর্মিতার হাত। একদিন দিল্লির পুরাতন বাসিন্দাদের প্রতিনিধিরা দেখা করতে এলেন তাঁর সঙ্গে৷ সাক্ষাৎ শেষে ভীমরাও জানতে চান, দিল্লির সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কথা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী চৌধুরী দেবীদাস, যিনি ঘনিষ্ঠ মহলে ‘তুলাদাসজি’ নামেও পরিচিত৷ তিনি জানালেন, দিল্লির আম জনতা ‘সৎসঙ্গ’ ভালোবাসেন। দিনের শেষে, কাজ থেকে ফিরে তারা ভগবতচর্চা, ভজন কীর্তন করে থাকেন।

সে সময় দিল্লি জুড়ে মহল্লায় মহল্লায় বসত সারা রাতব্যাপী সৎসঙ্গের আসর। দেবীদাস জানান, সেই ‘সৎসঙ্গে’ শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, সমাজ সংস্কারের গানও গাওয়া হয়৷ গাওয়া হয় নানক শাহ, তুলসীদাস, কবীর দাসজি, দাদু, মীরাবাঈ ও সন্ত তুকারামের দোঁহা। আম্বেদকরকে ‘সৎসঙ্গ’ শুনতে আসার জন্য সাদর আমন্ত্রণও জানান তাঁরা। বাবাসাহেব তখন ভাইসরয়ের কাউন্সিল সদস্য, শ্রমমন্ত্রী। পাহাড় প্রমাণ কাজ সামলাতে হয় তাঁকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন সময় বের করে সরাসরি পৌঁছে যান এক ‘সৎসঙ্গে’র আসর। সেখানে গিয়ে সটান আসরের মাটিতে বসে ‘ডফলি’ তুলে নেন হাতে। সৎসঙ্গীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গানও গেয়েছিলেন বাবাসাহেব। একজন সরকারী প্রতিনিধি হয়েও বাবাসাহেবের এমন দিলদরিয়া মেজাজের পরিচয়ে খুশি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

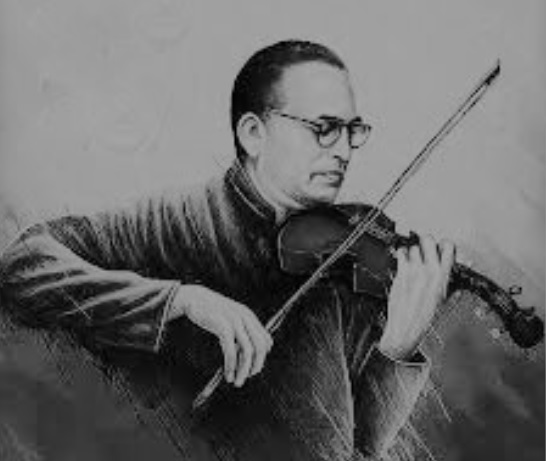

সেদিন ‘সৎসঙ্গ’ সাঙ্গ হলে কর্মকর্তাদের কাছে নিজের বাড়িতেও ভজন-কীর্তনের আসর বসানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন বাবাসাহেব। সৎসঙ্গীরা সানন্দে সম্মতি দেন। এরপর তাঁর পৃথ্বীরাজ রোডের বাংলোতে ঘনঘন বসতে থাকে সৎসঙ্গ। বাবাসাহেব নিজে তাতে অংশ নিতেন, সাধারণ মানুষের মতো হাঁটু মুড়ে, মাটিতে বসে ভজন কীর্তন গাইতেন। বাজাতেন ‘ডফলি’। আর একদিন সেখানেই তাঁর জীবনে এল বেহালার প্রসঙ্গ। ‘সৎসঙ্গে’ একদিন নাম না জানা, অপরিচিত এক শিল্পীকে বেহালা বাজাতে শোনেন বাবাসাহেব। অসামান্য সেই বাজনায় মুগ্ধ হন তিনি। মনঃস্থির করেন, বেহালা শিখতে হবে তাঁকে৷

শাঠে ভাইদের কথা

১৯৫০ সাল। ভীমরাও তখনও দিল্লিতে। রাজ্যসভার সদস্য। পৃথ্বীরাজ রোডের বাংলো ছেড়ে উঠে এসেছেন ২৬ আলিপুর রোডে। দীর্ঘদিনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে চলেছে এতদিনে। জোগাড় হয়েছে বেহালা। তা শিখবার জন্য সন্ধান চলছে ভালো ‘গুরু’র। উপায় বাতলে দিলেন স্ত্রী সবিতা-ই৷ বম্বের বিখ্যাত ‘শাঠে ব্রাদার্স’রা যদি শেখান, তাহলে তো কথাই নেই। স্ত্রীর পরামর্শ মনে ধরল আম্বেদকরের। সে সময় কোনও জরুরি কাজে গিয়েছিলেন বম্বে। খোঁজ মিলল ‘শাঠে’দের। ডেকে পাঠালেন আম্বেদকর। জানালেন তাঁর ইচ্ছার কথা। সেই প্রস্তাব শুনে রাজি হন শাঠে ভাইয়েরা। অবশেষে শুরু হল আম্বেদকরের বেহালার ক্লাস।

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বম্বেতে যন্ত্রসঙ্গীতে বিখ্যাত নাম ‘শাঠে ব্রাদার্স’। নানা শাঠে ও বাল শাঠে, দুই ভাই তখন বেহালাবাদনে সর্বত্র সাড়া ফেলেছেন। ভীষণ তাঁদের নামডাক। সিনেমায় বাজানো ছাড়াও বেহালায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ‘ট্রিটমেন্ট’-এ তাঁদের জুড়ি নেই। মজার ব্যাপার, তাঁদের দেখলে লোকে গুলিয়ে ফেলত কে বড়, আর কে ছোট। বোঝা ছিল এতটাই মুশকিল। বড় ভাই নানা শাঠে ছিলেন খর্বকায়, আর ছোটভাই বলবন্ত ছিলেন প্রায় ৬ ফুট লম্বা। কিন্তু দুই ভাই ছিলেন এক কথায় বেহালার জাদুকর। তাঁরাই আম্বেদকরের ‘প্রথম গুরু’।

আম্বেদকরের সঙ্গে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের কথা বাল শাঠে জানিয়েছেন এক সাক্ষাৎকারে। ২০০১ সালের ৯ জানুয়ারি ‘মহারাষ্ট্র টাইমসে’ প্রকাশিত সাংবাদিক রমাকান্ত যাদবকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে অশীতিপর বাল শাঠে জানান, “১৯৫০-এ বম্বের সিদ্ধার্থ কলেজের লাইব্রেরিয়ান মিস্টার রেজ়, ভীমরাওয়ের সঙ্গে আলাপ করান৷ আম্বেদকর আমাদের তাঁর বাড়িতে আসার অনুরোধ জানান। সেই মতো দুই ভাই উপস্থিত হয়েছিলাম একদিন। ভেবেছিলাম হয়তো আমাদের বাজনা শোনার জন্য উনি (আম্বেদকর) ডেকেছেন। কিন্তু তিনি সরাসরি চাইলেন শিষ্যত্ব। আমরা খুব অবাক হয়ে ছিলাম। অমন বিরাট মাপের মানুষ, তাও কিনা আমাদের কাছে শিখতে চান! এ এক অভাবনীয় প্রস্তাব।” শাঠে ব্রাদার্স-রা এর পর বাবাসাহেবকে তালিম দেওয়া শুরু করেন। প্রায় আড়াই তিন বছর বেহালার তালিম নেন ভীমরাও।

বাল শাঠে জানিয়েছেন, ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী, মনোযোগী ও বাধ্য ছিলেন বাবাসাহেব। বেহালা শেখার জন্য খুব পরিশ্রম করতেন। কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর স্বাস্থ্য৷ শাঠে জানিয়েছেন, নানা অসুখে তখন জর্জরিত ছিলেন বাবাসাহেব। কাঁধের ব্যাথার জন্য ‘বো’ ধরে রাখতে পারতেন না বেশিক্ষণ। প্রচণ্ড ব্যাথায় কাঁপতে থাকত শরীর। হাঁপিয়ে উঠতেন। কিন্তু হাল ছাড়তেন না। দু এক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবারও শুরু হত রেওয়াজ, এতটা প্রখর ছিল তাঁর ‘ডেডিকেশন’।

শাঠে এও জানান, ক্লাস চলাকালীন বকুনিও খেয়েছেন ভীমরাও। নতমুখে বাধ্য ছাত্রের মতো তবু আজ্ঞা পালন করেছেন। কখনো অবাধ্য হননি। দেখাননি উন্নাসিকতা৷ বাবাসাহেব কখনো বেহালার ক্লাস মিস করতেন না। শাঠে ব্রাদার্সদের দেওয়া নির্দেশ সযত্নে লিখে রাখতেন ডায়েরিতে। বম্বেতে থাকাকালীন বহু লোক আসত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। শাঠে ভাইদের কাছে তালিম নেওয়ার সময়েও উপস্থিত হতেন অনেকে। কিন্তু বাবাসাহেব ক্লাস শেষ না করে উঠতেন না। ফলে দর্শনার্থীদের অপেক্ষা করতে হত অনেকক্ষণ। বেহালার ক্লাস শেষ করে তবেই সাক্ষাৎ করতেন ভীমরাও।

বাল শাঠের মতে, বাবাসাহেব এক বিস্ময়কর ও বহুমুখী প্রতিভা। সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আত্মনিবেদন ছিল অসামান্য। শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় বহুবার। তবুও দৈনন্দিন রেওয়াজ কখনও ‘মিস’ করতেন না তিনি। ‘একটু বিশ্রাম, একটু রেওয়াজ’ – এই নীতি মেনেই তাঁকে তালিম দেওয়া হত। শাঠে জানান, যে সন্ধ্যায় বাবাসাহেব ইমন কল্যাণ শোনালেন বেহালায়, খুশিতে ফেটে পড়েছিলেন দুই ভাই। একটু একটু করে এগিয়ে চলে তালিম। বাবাসাহেব তাঁর পাহাড় প্রমান কাজের মধ্যে সুযোগ পেলেই বসে যেতেন বেহালা নিয়ে। সবিতা আম্বেদকর জানিয়েছেন, বেহালার ছড় হাতে তুলে নিলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতেন আম্বেদকর। শারীরিক কষ্টের জন্য বেশিক্ষণ বাজাতে পারতেন না। তখন ফিরে যেতেন আঁকায়। কষ্ট কম হলে আবার তুলে নিতেন বেহালা।

আম্বেদকরের বেহালা প্রীতির কথা জানিয়েছেন অশীতিপর বনস্পতি দুর্গত। হরিয়ানার ছোট্ট গ্রাম থেকে বম্বে আসেন বনস্পতির মা-বাবা। দাদরে আম্বেদকর নিবাস ‘রাজগৃহে’ কাজ করতেন যখন তার মা-বাবা, বনস্পতির বয়স তখন মাত্র ১২। মা বাবার সঙ্গেই ‘রাজগৃহে’ প্রথম আসেন বনস্পতি। বাড়ির টুকিটাকি কাজে মাকে সাহায্য করা আর পড়াশোনা– এই ছিল তার কাজ। আম্বেদকরকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বনস্পতি। আম্বেদকর খুব কম কথা বলতেন। কিন্তু ছোট্ট মেয়ে বনস্পতিকে দেখলেই গাল টিপে আদর করে জিজ্ঞেস করতেন, সে কেমন আছে। বনস্পতি জানিয়েছেন দিনে, রাতে নিয়ম করে একবার বেহালা নিয়ে বসতেন আম্বেদকর৷ তাঁর বেহালার সুরে সুর মিলিয়ে নেচে উঠতেন বনস্পতি। আম্বেদকরও খুব মজা পেতেন তাতে৷ বাড়ির অন্য চাকরবাকরেরাও কাজ ফেলে ভিড় করতেন বাবাসাহেবের বেহালা ও ছোট্ট বনস্পতির নাচ দেখবার জন্য। নাচের প্রাইজ হিসেবে ভীমরাও তাকে লজেন্স কিনে দিতেন, জানিয়েছেন বনস্পতি দুর্গত।

আম্বেদকরের বেহালার তালিম নিয়ে শোনা যায় আরও এক রোমাঞ্চকর তথ্য। বম্বে ছেড়ে দিল্লিতে ফিরে মুশকিলে পড়েন আম্বেদকর। সেখানে তাঁর গুরু ‘শাঠে ব্রাদার্স’রা ছিলেন না। নতুন শিক্ষকের খোঁজ শুরু করেন আম্বেদকর। সে সময় দিল্লিতে খুব কম মানুষই বেহালা বাজাতেন। অনেক খোঁজাখুঁজি চালিয়ে শেষমেশ একজন বাঙালি বেহালা শিল্পীর খোঁজ পান তিনি। “মিস্টার মুখার্জি” বলেই তাঁকে সম্বোধন করতেন বাবাসাহেব। তাঁর নাম জানা যায়নি। এই অজ্ঞাত বাঙালি বেহালাবাদকের কাছেই জীবনের বাকি দিনগুলিতে বেহালার তালিম নিয়েছিলেন আম্বেদকর। সেই বাঙালি বেহালাশিল্পীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আজও জানা যায়নি।

শেষের সেদিন

১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর। দিল্লির আলিপুর রোডের বাড়ি। দিন আগেই শেষ করেছেন “দ্য বুদ্ধা অ্যান্ড হিজ ধর্মা”র ফাইনাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, রক্তে শর্করার হার মারাত্মক, রয়েছে বিকল হয়ে আসা হৃদযন্ত্রের সমস্যা। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী তিনি। সবাই বুঝতে পেরেছিলেন শেষ সময় আগত৷ ৫ ডিসেম্বর রাতে সামান্য খেয়ে স্ত্রী সবিতাকে ইশারা করে কিছু বলেন। স্বামী কী চাইছেন, তা বুঝতে পেরেছিলেন সবিতা। প্রাণাধিক প্রিয় বেহালাটিকে বাবাসাহেবের পাশে রেখে দেন তিনি। বেহালাটি আলতো করে ছুঁয়ে ঘুমিয়ে পড়েন বাবাসাহেব। সেই ঘুম আর ভাঙেনি তাঁর।

১৯৯৬ সালের ২৬ নভেম্বর পুনের সেনাপতি বাপট রোডে সিম্বায়োসিস সোসাইটির পরিচালনায় চালু হয় ‘ডাঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর মেমোরিয়াল মিউজিয়াম’। ১৯৮২ সালে বাবাসাহেবের পছন্দের ব্যবহৃত সমস্ত সামগ্রী এই মিউজিয়ামে দান করেন তাঁর স্ত্রী সবিতা ভীমরাও আম্বেদকর। এই মিউজিয়ামে বাবাসাহেবের নিজস্ব কালেকশন থেকে প্রায় ৫০০ বই, ম্যানুস্ক্রিপ্ট, লেখার টেবিল, বসার চেয়ার, পোশাক পরিচ্ছেদ, কলম ইত্যাদির পাশাপাশি রয়েছে বাবাসাহেবের সেই বেহালাটিও।

সেই বেহালা, যা নিঃশব্দে আজও বহু অকথিত ইতিহাসের কথা বলে। বলার চেষ্টা করে ভীমরাও আম্বেদকরের সঙ্গীতপ্রিয়তা, সুরানুগত্যের অজানা কিসসার কথা, যা কেউ কোনওদিন জানতে পারেনি। কালের নিয়মে ইতিহাসও ভুলেছে সেই অধ্যায়। সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন ডাঃ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের চিরসঙ্গী সেই বেহালা জানিয়ে দেয়, ইতিহাস সততই সঙ্গীতমুখর। শুধু তা অনুধাবনের জন্য যথাযথ ‘অন্তর্দৃষ্টি’ ও ‘মনন’ থাকা প্রয়োজন।

*ছবিঋণ: Wikipedia, Wikimedia commons, Picuki, Forward Press, DailyO

*তথ্যঋণ:

- Annihilation of Cast, Dr. B R Ambedkar, Navayana.

- The Essential Writings of B R Ambedkar, Edt. by Valerian Rodrigues, Oxford UP.

- Ambedkar’s World: The Making of Baba Saheb and Dalit Movement, Eleanor Zelliot, Navayana

- Majhi Aatmakatha (Translated in Hindi), B R Ambedkar, Ambedkar Foundation, Pune

- Last Few Years of Dr. Ambedkar, Nanak Chand Rattu, Amrit Publishing House.

- Little Known Facets of Dr. Ambedkar, Nanak Chand Rattu, Amrit Publishing House

- Ramai: Biography of Ramabai, Yashwant Manohar, Pratima Publications

* কৃতজ্ঞতা:

Maharashtra Times, Times of India, The Hindu, Prabuddha Bharat, Lokmat Times & Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi.

পেশায় সাংবাদিক প্রসেনজিতের জন্ম ১৯৮১-তে। লেখালেখির শুরু কবিতা দিয়েই। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ফেলো, প্রসেনজিতের গবেষণার বিষয় রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও সঙ্গীততত্ত্ব। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে লেখা। অবসরে ভালোবাসেন সরোদ বাজাতে, পুরনো চিঠি ও বই পড়তে।