(Handwriting)

লেখার হাতের কদর তো অনেক কবিরই থাকে। কিন্তু যে বাঙালি কবির হাতের লেখার জন্য সারা পৃথিবী একদা আকুলিবিকুলি করেছে তিনি রবীন্দ্রনাথ। এক সময়ের বাঙালির হাতের লেখার ছাঁদে ছেয়ে ছিল তাঁর প্রভাব, তাঁর কাছে হাতের লেখায় দু’টো লাইন কবিতা পাওয়া ছিল স্বপ্ন। হাতের লেখার সে কাজটায় বেশ আনন্দ পেতেন রবীন্দ্রনাথ নিজেও। তাঁর হাতের লেখার ফ্যাকসিমিলি বা প্রতিলিপি করে যে-বই ছাপা হয়েছিল প্রায় একশো বছর আগে তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

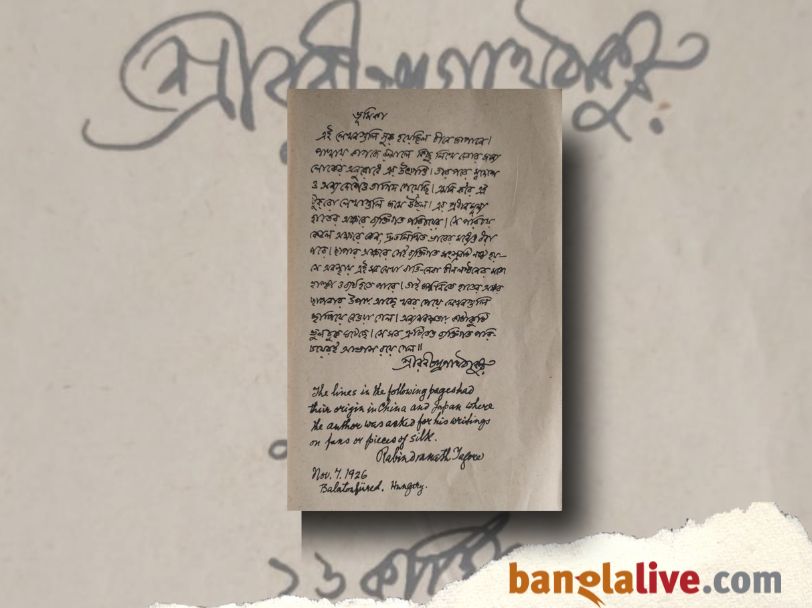

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে এক দিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে-একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। (Handwriting)

আরও পড়ুন: সন্জীদা খাতুন (১৯৩৩-২০২৫): সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে

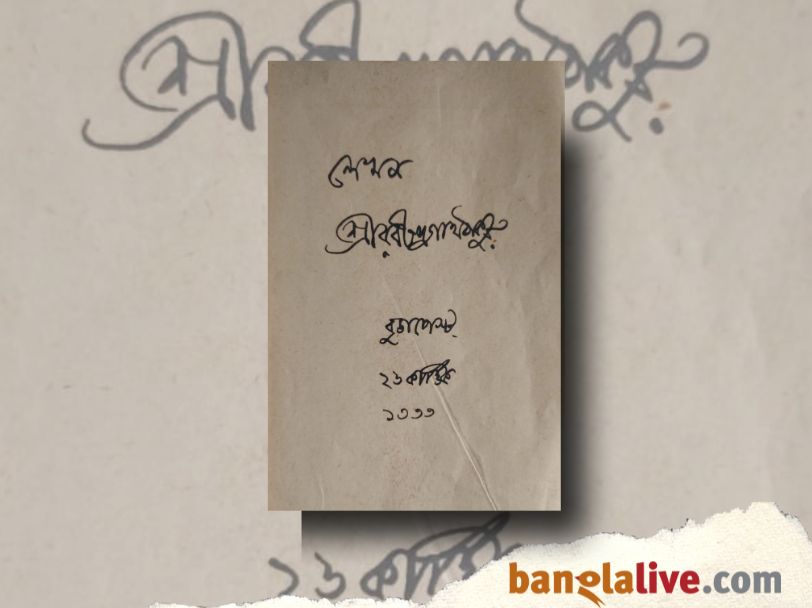

আজ ফ্যাকসিমিলি বা প্রতিলিপি-সংস্করণ মুদ্রণ যত সহজ ততটাই কঠিন ছিল শতবর্ষ আগে। সে সময় জার্মানিতে এই প্রযুক্তি সবে এসেছে। বিশেষ কালি দিয়ে অ্যালুমিনিয়াম পাতের উপর হাতের লেখার অক্ষর বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি ছাপা যায়। ইওরোপ ভ্রমণের সময় বুদাপেস্টে এই উপায়ে কবির লেখা দু-চার লাইনের বাংলা স্বাক্ষর-কবিতা এবং তার ইংরেজি অনুবাদের হস্তলিপি-সংকলন ‘লেখন‘ প্রথম প্রকাশিত হল ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বার্লিনে। বিশ্বভারতী থেকে তার প্রকাশ কার্তিক ১৩৩৪-এ। অর্থাৎ ১৯২৭-এ। বাংলা বইয়ের ইতিহাসে যুগান্তকারী এই বইটির কবিতাগুলি সবই ছোট কবিতা। বই আকারে প্রকাশের আগে ৪০টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রা পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যায়। (Handwriting)

লেখনের শেষাংশে, ‘একা একা শূন্যমাত্র নাহি অবলম্ব’ থেকে শেষ পর্যন্ত, অধিকাংশ কবিতা ১৯১২-১৩ সালে বিদেশভ্রমণের সময় জাহাজে, হাসপাতালে, নানা জায়গায় লেখা। এই কবিতাগুচ্ছ ‘দ্বিপদী’ নামে ১৩২০ সালের প্রবাসীতে ছাপা হয়।

অবশ্য চীনে জাপানে এই লেখনগুলি শুরু হয়নি। তার আগেও রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর স্বাক্ষরলিপির দাবি বহুবার এসেছে, তিনি সে দাবি মিটিয়েছেনও। সব কবিতা দাবি বা আবদারের উত্তরেও লেখা নয়। লেখনের শেষাংশে, ‘একা একা শূন্যমাত্র নাহি অবলম্ব’ থেকে শেষ পর্যন্ত, অধিকাংশ কবিতা ১৯১২-১৩ সালে বিদেশভ্রমণের সময় জাহাজে, হাসপাতালে, নানা জায়গায় লেখা। এই কবিতাগুচ্ছ ‘দ্বিপদী’ নামে ১৩২০ সালের প্রবাসীতে ছাপা হয়। ১৯২৭-এ লেখন প্রকাশিত হওয়ার পরেও তার অনেকগুলি খুচরা পৃষ্ঠা থেকে যায়। ১৩৫৮ সালের ৭ই পৌষে শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে অসম্পূর্ণ লেখনের কয়েকটি কপির পুনঃপ্রচার হয়। তারপরে রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির সময় কলকাতার স্কুল অব প্রিন্টিং টেকনোলজি বিনামূল্যে এ বই হাতের লেখাতেই ছেপে দেয় এবং বিশ্বভারতী থেকে তা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। (Handwriting)

আরও পড়ুন: ‘রায় বাহাদুর’ মিত্রমশাই

বাঙালির মুদ্রণ-উদ্যোগের ইতিহাসের একটা বড় অংশ রয়েছে এই লেখন-কে ঘিরে। আর একটা ভারি মজার ইতিহাসও আছে। মধুর বিস্মৃতির বশে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় অন্যের কবিতা তাঁরই বলে লেখন-এ ছাপা হয়ে যাওয়া। লেখন-এর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

আমার লিখন ফুটে পথধারে

ক্ষণিক কালের ফুলে,

চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে

চলিতে চলিতে ভুলে।।

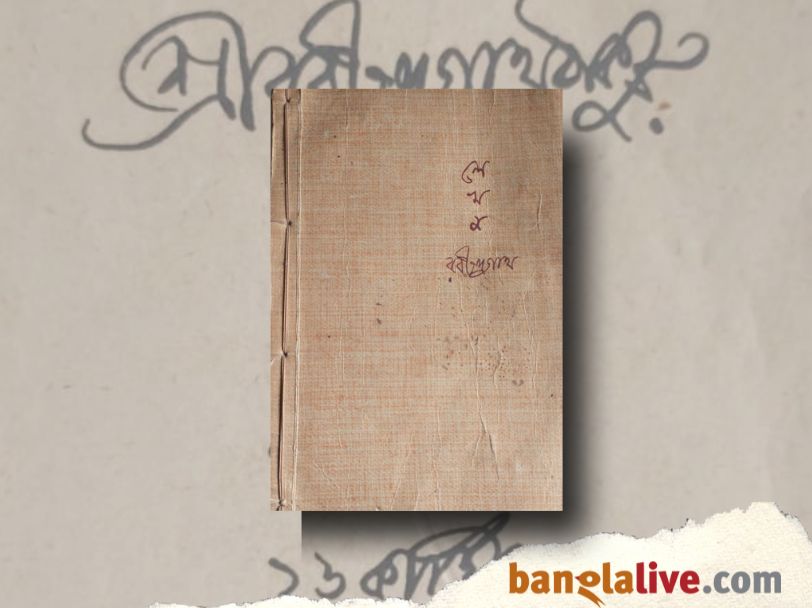

১৯২৭-এ হাতের লেখায় গ্রন্থাকারে তাদের যে আত্মপ্রকাশ, কবির জীবনকালে তার আর সংস্করণ হয়নি। কিন্তু নিজের কপিটিতে নিভৃতে তার বদল করেই চলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবত আমৃত্যু। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংরক্ষিত আছে সেই কপিটি, লাল চামড়ায় বাঁধানো, পুস্তানিতে রবীন্দ্রনাথের সিলমোহর। শুরুতে লেখা, ‘গুরুদেবের দপ্তর’। শুরুতেই বাঁদিকের একটি সাদা পৃষ্ঠায় আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছেন কবি, তার নীচে লিখেছেন তারিখ, ৭ পৌষ ১৩৪৫। প্রথমেই আত্মপ্রতিকৃতিটি এঁকে থাকলে ধরে নিতে হয় সংশোধনগুলি ওই তারিখের পরে করা। আর যদি ধরে নিই সংশোধনের পরে সাদা পৃষ্ঠায় ছবিটি এঁকেছেন, তবে সংশোধনের সময়, ওই তারিখের আগে হবে। আবার নতুন কবিতাগুলি বা সংশোধিত অংশগুলির হাতের লেখা অনেকটাই মিলে যায় রবীন্দ্রনাথের তিরিশের দশকের হাতের লেখার সঙ্গে। (Handwriting)

শুরুতে লেখা, ‘গুরুদেবের দপ্তর’। শুরুতেই বাঁদিকের একটি সাদা পৃষ্ঠায় আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছেন কবি, তার নীচে লিখেছেন তারিখ, ৭ পৌষ ১৩৪৫। প্রথমেই আত্মপ্রতিকৃতিটি এঁকে থাকলে ধরে নিতে হয় সংশোধনগুলি ওই তারিখের পরে করা।

এই কপিতে ‘তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি’ কবিতাটি কেটে দেওয়া নেই। কবিতাটি প্রিয়ম্বদা দেবীর, সামান্য সম্পাদিত রূপ। কবিতাটি আরও চারটি কবিতার সঙ্গে লেখন-এর পরবর্তী সব সংস্করণ থেকে বর্জিত। সেই চারটি মূলত প্রিয়ম্বদা দেবীর রচনা। এ সম্পর্কে প্রিয়ম্বদা দেবী রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, ‘লেখনে দেখলাম ২৩-এর পৃষ্ঠায় আমার চারটি কবিতা সম্পূর্ণ গেছে, আর একটির প্রথম দু’লাইন। যথা—

১. তোমারে ভুলিতে মোর হল নাকো মতি

২. ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা ঘন মেঘে

৩. আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন

৪. প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার

৫. শুধু এইটুকু সুখ অতি সুকুমার [প্রথম দু লাইন] (Handwriting)

সবগুলিই ‘পত্রলেখা’য় ছাপা হয়ে গিয়েছে ১৯০৮ সালে। তবে এ নিয়ে আর কাউকে যেন কিছু বলবেন না।’

রবীন্দ্রনাথ গোপনীয়তার অনুরোধ রক্ষা করেননি, নিজের প্রবন্ধে পুরো চিঠিটি তুলে দিয়ে লিখেছিলেন, ‘তখন আমার মনে পড়ল যখন ‘পত্রলেখা’র পাণ্ডুলিপি প্রথম আমি পড়ে দেখি তখন প্রিয়ম্বদার বিরলভূষণ বাহুল্যবর্জিত কবিতার আমি যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছি। বোধ করি, সেই কারণেই কবিতাগুলি যথোচিত সম্মানলাভ করেনি। অন্তত ‘পত্রলেখা’র কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তিকে নিজের হাতের অক্ষরে আমার আপন রচনার মধ্যে স্থান দিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি সমাদর প্রকাশ করতে পেরেছি বলে খুশি হলেম।’ (Handwriting)

ভুলে যাওয়া স্মৃতি, বিস্মৃত অক্ষর ভারি মধুর এক সম্পর্কে এভাবেই জড়িয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার ফ্যাকসিমিলির ইতিহাসে। (Handwriting)

ছবি সৌজন্যে: লেখক

আশিস পাঠক বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশনা ও বিপণন আধিকারিক।

আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতার পাশাপাশি নানা সময়ে যুক্ত থেকেছেন সাহিত্য অকাদেমি, বাংলা আকাদেমি, কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিভাগের নানা প্রকল্পে, নানা পুরস্কারের বিচারক হিসেবে। সংস্কৃতির নানা মহলে তাঁর আগ্রহ, বিশেষ আগ্রহ রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থবিদ্যায়।