(Raktakarabi)

‘প্রবাসী’ পত্রিকায় যে-মাসে ‘রক্তকরবী’ প্রকাশিত হচ্ছে— আশ্বিন ১৩৩১ (সেপ্টেম্বর ১৯২৪), ঠিক সেই মাসেই ‘Visva-Bharati Quarterly’ পত্রিকার বিশেষ শারদীয় সংখ্যায় (Vol-II, No-II—সেপ্টেম্বর ১৯২৪) প্রকাশিত হচ্ছে নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ ‘Red Oleanders’। একই মাসে প্রকাশিত হল ‘রক্তকরবী’ এবং তার ইংরেজি অনুবাদটিও। অথচ গ্রন্থাকারে ‘রক্তকরবী’-র প্রকাশের (ডিসেম্বর ১৯২৬) অনেক আগেই ১৯২৫-এ লন্ডনের ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে ‘Red Oleanders’। খুব স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, ‘রক্তকরবী’ সম্পর্কে তাঁর ইউরোপীয় পাঠকদের কী প্রতিক্রিয়া হবে, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কৌতূহলী ছিলেন এবং সম্ভবত খানিক আশঙ্কাগ্রস্তও ছিলেন। সেই আশঙ্কা খুব অমূলক ছিল না, কারণ, ‘Red Oleanders’ গ্রন্থ হয়ে প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপীয় পাঠকদের মধ্যে খানিক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল। অনেকেই বললেন, নাটকটি বোঝা যাচ্ছে না, টেগোর কী বলতে চাইছেন তা ধরা যাচ্ছে না। নাটকটির বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ এল। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: বর্ষামঙ্গল ও রবীন্দ্রনাথ

বিচলিত রবীন্দ্রনাথ তড়িঘড়ি ‘Red Oleanders: Author’s Interpretation’ শীর্ষক একটি দীর্ঘ ব্যাখ্যা লিখে লন্ডনের ‘The Manchester Guardian’ পত্রিকায় পাঠালেন। পরে এই লেখাটিই ‘Visva-Bharati Quarterly’ পত্রিকার অক্টোবর ১৯২৫ সংখ্যায় মুদ্রিত হল। Author’s Interpretation-এ রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে রামায়ণ অথবা পুরাণের প্রসঙ্গ লেশমাত্র নেই। এই আলোচনায় এমনকী যক্ষপুরী— ‘Red Oleanders’-এ যাকে ‘Yaksha Town’ বলা হয়েছে— সেই স্থানটির প্রসঙ্গও রবীন্দ্রনাথ তোলেননি। বরং সমগ্র আলোচনাটিই তিনি করেছেন শুধু পশ্চিমী সভ্যতাকে নিয়ে। সেই পশ্চিমীবিশ্বের সমস্যা দিয়েই ‘Red Oleanders’-কে বোঝাতে চেয়েছেন। আর সেই আলোচনার ভিতর থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমরা বুঝে নিতে পারি, ‘রক্তকরবী’-তে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বিশ্বের কোন সমস্যাকে ধরতে চেয়েছিলেন। (Raktakarabi)

লক্ষ করলে দেখা যাবে, Author’s Interpretation-এ রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন যক্ষপুরীর রাজা এবং তার গড়ে তোলা সিস্টেমটির উপর। এই রাজা তাঁর কাছে কোনও ব্যক্তি মানুষ নন— এক দানবীয় শক্তিমাত্র, আর তার সিস্টেমটি হল আধুনিক কালের ‘অর্গানাইজেশন’— অর্থাৎ দানবীয় যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— “Today another factor has made itself immensely evident in shaping and guiding human destiny. It is the spirit of organization, which is not social in character, but utilitarian.” (Raktakarabi)

“লিগ অব নেশনস্— রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই উদাহরণই রেখেছেন সেই অরগানাইজড্ পাওয়ার-এর উদাহরণ রাখতে গিয়ে।”

তাহলে বর্তমান বিশ্বের মানবভাগ্যের নিয়ন্ত্রক আর মানুষ নয়, আকবর বা ঔরঙ্গজেব-রা নন, সেই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় আছে এক পাওয়ার— যূথবদ্ধ সংঘশক্তি। এর চারিত্র্য কোনও সমাজকেন্দ্রিক নয়, বরং উপযোগিতাকেন্দ্রিক। সেই অর্গানাইজেশনই এখন বর্তমান বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা রূপে আবির্ভূত। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ এখন শান্তির জন্য চার্চে যায় না, যিশুর কাছে যায় না— যায় লিগ অব নেশনস্-এর কাছে। আধুনিক ইউরোপে ব্যক্তিমানুষ মাত্রেই কোনও না কোনওভাবে ওই পাওয়ারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি লিখছেন— “The world has become the world of Jack and Giant—the Giant who is not a gigantic man, but a multitude of men turned into a gigantic system.”। উপযোগবাদকেন্দ্রিক (utilitarian) শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ইভিল পাওয়ার হিসেবেই দেখছেন। আর সেই ইভিল পাওয়ার তৈরি করছে সাধারণ মানুষ, যূথবদ্ধ মানুষের সম্মিলিত আনুগত্যই তো আসলে প্রতিষ্ঠা দেয় সেই পাওয়ার-স্ট্রাকচারকে। (Raktakarabi)

লিগ অব নেশনস্— রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই উদাহরণই রেখেছেন সেই অরগানাইজড্ পাওয়ার-এর উদাহরণ রাখতে গিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্য জানুয়ারি ১৯২০-তে গঠিত হয়েছিল লিগ অব নেশনস্। বিশ্বরাজনীতিতে ব্যক্তিক্ষমতার অবসান অনেক আগেই ঘটেছিল, লিগ অব নেশনস্ গঠিত হওয়ার পর ‘নেশন’ বা ‘রাষ্ট্র’ ক্ষমতার চেয়েও ক্রমশ বড় হয়ে উঠল সংস্থা— অরগানাইজেশন। পশ্চিমীবিশ্বের এই অরগানাইজড্ পাওয়ার-এর কথাসূত্র ধরেই আমরা ‘রক্তকরবী’র রাজাকে, তার সাধের যক্ষপুরীকে আর একরকমভাবে চিনে নিতে পারি বই-কি! (Raktakarabi)

“রাজার এমন অবিশ্বাস্য শক্তির পিছনে আছে তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তি। যে জটিল জালের পিছনে রাজা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে, সেই জালও কি আধুনিক বিজ্ঞানের দান নয়?”

‘কবির অভিভাষণ’-এ রাবণের প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— রাজার একাধিক মুন্ডু আর হাত পা তিনি দিতেই পারতেন, কিন্তু আদিকবির মতো ভরসা পাননি। তবে এ কথাও জানাতে ভোলেননি— “বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা-যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে।” রাজা যে আসলে কোনও ব্যক্তিমানুষ মাত্র নয়, সে যে আসলে একটি অরগানাইজড্ পাওয়ার— যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিই যে রাজার সেই দানবীয় শক্তির উৎস তার ইঙ্গিত যেমন Author’s Interpretation-এ আছে, তেমনি অভিভাষণেও আছে। (Raktakarabi)

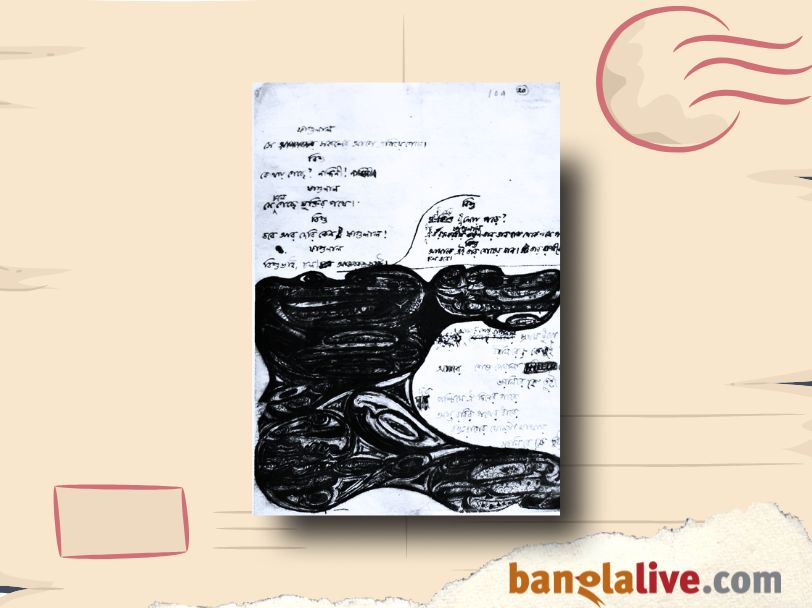

যক্ষপুরীর রাজা স্বয়ং কি বিজ্ঞানী নয়? নাটকে তেমন আভাস কি নেই? আছে বই কি, রাজা যখন নন্দিনীকে বলে— “আমি তোমাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই”— এই দেখাও তো বিজ্ঞানের দেখা— ভেঙে চুরে বিশ্লেষণ করে দেখা। সৃষ্টিকর্তার চাতুরি ভেঙে বিশ্বের মর্মস্থানে পৌঁছানো, তাকে আয়ত্তের মধ্যে ধরবার ইচ্ছে, সমস্তকিছুকে জানবার দ্বারা আত্মসাৎ করা— এসব তো বিজ্ঞানীরই লক্ষণ। এমনকী ‘রক্তকরবী’র প্রথম খসড়ায় খুব প্রত্যক্ষভাবে রাজার নিজস্ব ল্যাবরেটরির কথাও ছিল। অধ্যাপকের সংলাপে আছে— “এখন থেকে সমস্ত দিন ও থাক্বে ওর গোপন পরীক্ষাশালায়। সেখানকার খবর ও কাউকে জানতে দেয় না।” এই গোপন পরীক্ষাশালাতেই কি রাজা তার জানতে চাওয়া মন নিয়ে বস্তুবিশ্বকে বিশ্লেষণ করে। এখানেই কি গোপনে প্রস্তুত হয় না ভয়ানক সব মারণাস্ত্র? সে-সব মারণাস্ত্র দিয়েই তো রাজা যক্ষপুরীর বিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়। সেই মারণাস্ত্রের আঘাতেই গজ্জু পালোয়ানের ভিতরটা ফাঁপা হয়ে যায়। বাইরে থেকে চোট দেখা যায় না অথচ গজ্জুর গায়ের জোর শুধু নয়, ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয় রাজা। গজ্জুর ভাই ভজন স্পর্ধা করে রাজার সঙ্গে কুস্তি লড়তে গেলে তাকে রাজা এমন শাস্তি দেয়, যাতে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতোও কোথাও দেখা যায়নি। রাজাকে স্পর্ধা করে আক্রমণ করে কিশোর, সে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। এমন সব অস্ত্র তো বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতেই সম্ভব। (Raktakarabi)

“আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখনি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।”

রাজার এমন অবিশ্বাস্য শক্তির পিছনে আছে তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তি। যে জটিল জালের পিছনে রাজা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে, সেই জালও কি আধুনিক বিজ্ঞানের দান নয়? অধ্যাপকের ভাষায় সে হল ‘মানুষ ছাঁকা জাল’— মানুষের থেকে প্রয়োজনীয় সারবস্তুটুকু নিয়ে বাকিটাকে ছুঁড়ে ফেলা। আবার এই জাল শুধু যে রাজার ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা তো নয়, সমগ্র যক্ষপুরীই যেন সেই জালের ভিতরে। আজকের ভাষায় আমরা তাকেই তো বলি নেটওয়ার্ক— মুঠ্ঠি মে ভর লো দুনিয়া। রাজার জালও কি আধুনিক কোনও নেটওয়ার্ক? না হলে কেনই বা রবীন্দ্রনাথ ‘Red Oleanders’-এ রাজার জালকে ইংরেজিতে ‘network’ করবেন? নাটকটির শুরুতে রাজার প্রাসাদের জালের আবরণের কথাতেই শুধু নয়, নন্দিনী ও অধ্যাপকের প্রথম কথোপকথনেও এসেছে নেটওয়ার্কের প্রসঙ্গ— (Raktakarabi)

নন্দিনী: আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক: জান নন্দিনী? –আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখনি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত। (Raktakarabi)

“সর্দারের প্রহরীরা অথবা সরকারি খরচে চৌকিদারেরা চারদিকে নজর রাখছে বলেই নয়— গোটা যক্ষপুরীই যেন সি সি টিভি দিয়ে ঘেরা।”

এই অংশটির অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেছেন—

Nandini: I shall find my way through the net-work.

Professor: Do you know, Nandini, I too live behind a net-work of scholarship. I am an unmitigated scholar, just as our king is an unmitigated King. (Raktakarabi)

রাজার জালটিও এখানে খুব স্পষ্টত— ‘বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্র’ নামক একটি ‘জটিল নেটওয়ার্ক’। রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে রাজা এবং তার বিধি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এক অনাগত আধুনিক বিশ্বের সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে পারে, এমন এক ক্ষমতা-কাঠামোকেই ধরতে চেয়েছিলেন? পশ্চিমীবিশ্বের এই আধুনিক শক্তিমত্তার প্রধান লক্ষণ তার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতায়— যার পিছনে ছিল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। সেই মানবিক অনুভূতিশূন্য, সহমর্মিতাহীন এই শক্তিমত্তার চেহারাটি রবীন্দ্রনাথের চোখে ‘terrifying bigness’— বিরাটত্বের ভয়াল-ভয়ংকর চেহারা। ‘রক্তকরবী’র রাজা সেই বিজ্ঞান ও যন্ত্রের বলেই বলীয়ান এক যূথবদ্ধ ক্ষমতার দানবীয় মুখ— দ্য বিগ ব্রাদার, আর তার যক্ষপুরী হল একটি সুসংবদ্ধ যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা— রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অরগানাইজেশন। সুতরাং মানুষের চেহারায় সেই রাজাকে ধরা সম্ভব নয়, যেমন কারও পক্ষেই সম্ভব নয় যক্ষপুরীর অদৃশ্য প্রাচীর পেরিয়ে সিস্টেমের নজরের বাইরে যাওয়া। সর্দারের প্রহরীরা অথবা সরকারি খরচে চৌকিদারেরা চারদিকে নজর রাখছে বলেই নয়— গোটা যক্ষপুরীই যেন সি সি টিভি দিয়ে ঘেরা। সি সি টিভি? একশো বছর আগে? ‘রক্তকরবী’র প্রথম সাতটি খসড়ায় তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে রাজার চোখে চশমার প্রসঙ্গ ছিল— রাজার চোখে সর্বদাই থাকে সেই চশমা, এমনকী রাজা রাতেও না কি চশমা পরে ঘুমোয়। প্রথম খসড়া থেকে অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের সেই প্রাসঙ্গিক সংলাপ ছিল এরকম— (Raktakarabi)

“বিশ্বের যে-প্রান্তেই আপনি লুকোন না কেন— বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ।”

—ওকে আমরা বলি মকর।

—কেন বল তো?

—মকরের মত ওর চোখের উপর পর্দ্দা নেই, একটা চষমা আছে। শুনেচি, যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনো

খোলে না। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: রবীন্দ্রনাথের অনুভবে অশরীরী

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে এ তো সি সি টিভিই। সুতরাং জর্জ অরওয়েলের ‘নাইনটিন এইট্টি ফোর’-এর সর্বেসর্বা নেতার নেটওয়ার্কের মতোই— রাজার নজরের বাইরে আমরা কেউ নই। বিশ্বের যে-প্রান্তেই আপনি লুকোন না কেন— বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ। (Raktakarabi)

গ্রন্থসূত্র :

১. ‘রক্তকরবী’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৩৩

২. ‘রক্তকরবী: রূপে, রূপান্তরে’, মলয় রক্ষিত সংকলিত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বিভাগ, ২০০৯

৩. ‘Red Oleanders A Drama in One Act’, Rabindranath Tagore, Macmillan and Co. Limited, 1925

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মলয় রক্ষিত। গবেষক, প্রাবন্ধিক ও আখ্যানকার। পেশায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। নাটক থিয়েটার এবং উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে লেখালিখি করেন।

One Response

অদ্ভুত ভালো, তথ্যসমৃদ্ধ ‘রক্তকরবী’র মর্ম স্পর্শ করার মত লেখা। আজকের সময়ে সারা জগতই পাশ্চাত্যের এই ভাবনা আক্রান্ত। লেখক রক্তকরবীর সমসাময়িকতাকে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাসহ চমৎকার ভাবে তুলে এনেছেন।