ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রীড়াশিল্পী চুনী গোস্বামী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবকেন্দ্রিক উন্মাদনার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে, ভারতীয় ফুটবল দল নিয়ে ভাবা দরকার আমাদের। তবেই দেশ হিসেবে ভালো কিছু করে দেখানো সম্ভব। অত্যন্ত সঠিক মন্তব্য এবং এ কথা তাঁর মুখেই শোভা পায়। কারণ, তাঁদের আমলেই একটা সময় জুড়ে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে মাতামাতি হয়েছিল। এর কারণ, তখনকার ফুটবলারদের গৌরবময় পারফরম্যান্স। ‘চুনী-পিকে-বলরাম’ কথাটি একইসঙ্গে যে আজও উচ্চারিত হয়, তা তো ভারতীয় ফুটবলের নিরিখেই। কারণ, এঁরা তো বরাবর আলাদা ক্লাবে খেলেছেন। চুনী গোস্বামীর নেতৃত্বে ১৯৬২-তে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনা-জয় ভারতীয় ফুটবল নিয়ে উন্মাদনাকে তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছিল। যে দলে এই ত্রিরত্ন তো ছিলেনই, বাকিরাও প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ মানের খেলোয়াড়।

ভারতীয় ফুটবলে গর্ব করার মতো ঘটনা যে খুব বেশি ঘটেনি, এ কথা তো মানতেই হবে। তবে তারই মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির কথা বলা যেতে পারে। ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে টি.আও-এর নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দলের খেলা গোটা বিশ্বকে বেশ চমকেই দিয়েছিল। দুর্ধর্ষ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ভারতীয় ফুটবলার খালি পায়ে (দু-তিনজন খেলেছিলেন বুট পরে) অসাধারণ খেলে হেরেছিলেন ২–১ ব্যবধানে, যার মধ্যে দুটো পেনাল্টি মিস্ করে ভারত। এটা যেমন দুর্ভাগ্যজনক, তেমনি এ থেকে একইসঙ্গে বোঝা যায় ভারতের ফুটবল-দাপট সেদিন কতটা ছিল! স্বাধীন ভারতে সেই প্রথমবার কোনও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-আসরে ভারতীয় ফুটবল দলের অংশগ্রহণ। তখন (১৯৪৮) থেকে ধরলে, এ বছর ভারতীয় ফুটবল ৭৫ বছর পূর্ণ করল।

লন্ডন অলিম্পিকে অনবদ্য খেলার ফলেই ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ‘বিশ্বকাপ ফুটবল’-এ ভারত আমন্ত্রণ পায়। কিন্তু, শেষমেশ যাওয়া হয় না নানা কারণে, যা হয়তো ঠিক কাম্য ছিল না। কারণ, এই ঘটনাটি ঘটলে ভারতীয় ফুটবলের চেহারাটাই হয়তো অনেকটা পালটে যেতে পারত। এর পর, ১৯৫১-য় দিল্লি এশিয়ান গেমসে শৈলেন মান্নার অধিনায়কত্বে সোনা-জয়, মাঝে ১৯৫২-র হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যুগোস্লাভিয়ার কাছে ১–১০ গোলে পরাজয়ের লজ্জাজনক ঘটনা পেরিয়ে, ১৯৫৬-র মেলবোর্ন অলিম্পিকে বদ্রু (সমর) ব্যানার্জির নেতৃত্বে ফুটবলে চতুর্থ স্থান, ১৯৬০-এ রোম অলিম্পিকে পি.কে.ব্যানার্জির অধিনায়কত্বে প্রশংসনীয় প্রদর্শন এবং অবশেষে ১৯৬২-র এশিয়াডে সোনা। ভারতীয় ফুটবল, তার গৌরবের উচ্চতায় ধাপে ধাপে আরোহণ করেছিল এইভাবেই। এর মধ্যে অবশ্য মারডেকা বা হালের সাফ গেমস জাতীয় প্রতিযোগিতার কথা ধরা হচ্ছে না। প্রসঙ্গত, ১৯৬২-র পর, ১৯৭০ সালে ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে সৈয়দ নঈমুদ্দিনের অধিনায়কত্বে ফুটবলে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল। এই সাফল্যও ছিল অবশ্যই গৌরবের।

এতক্ষণ যা যা বলা হল, তা নিয়ে কমবেশি আলোচনা হয়। কিন্তু, ১৯৭০-এর পরেও ভারতীয় ফুটবল দল যে এশীয় স্তরে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছিল, সে ব্যাপারে ততটা আলাপ আলোচনা সেভাবে চোখে পড়ে না। অবশ্য সেটা বড়দের নয়, ছিল ছোটদের জয়।

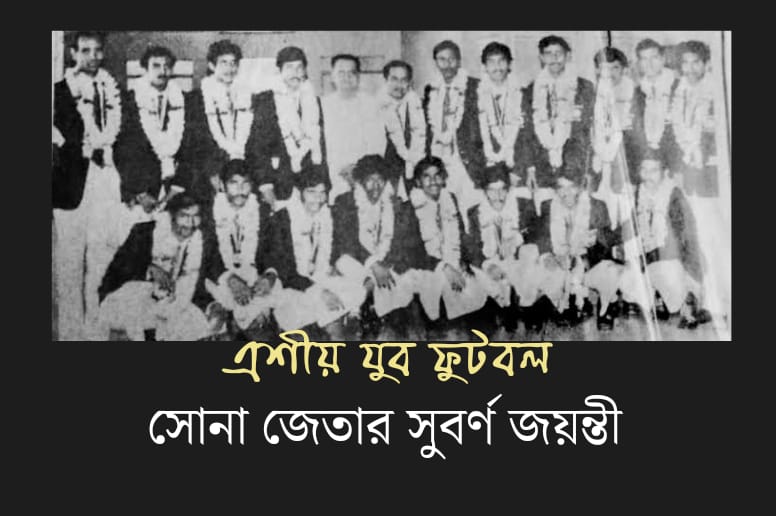

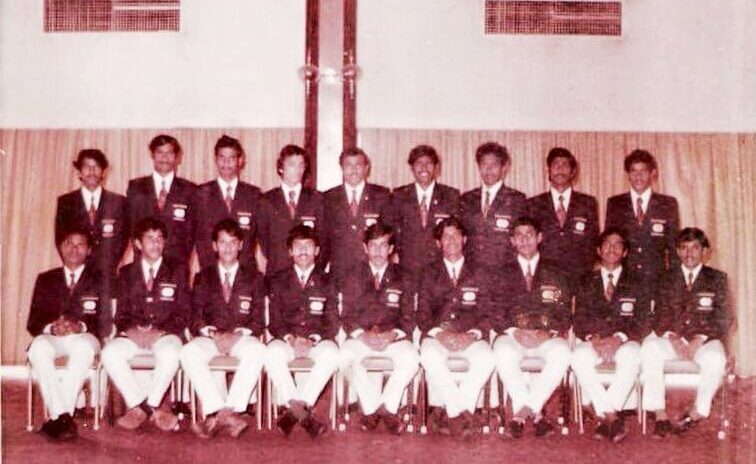

১৯৭৪ সালের এশীয় যুব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের (Asian youth football) (অনূর্ধ্ব ২০) আসর বসেছিল থাইল্যান্ডের ব্যাংককে। এতে অংশ নেবার জন্যে ভারতীয় যুব ফুটবল দলের ট্রায়াল ক্যাম্প বসে পাতিয়ালায়। সারা দেশ থেকে ডাকা হয় ৪৩ জন ফুটবলারকে। যাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বাংলার ফুটবলার ছিল বেশি। প্রসঙ্গত, এই দল পাঠানো নিয়ে ফুটবল ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কারণ, এর আগে অবধি গ্রুপ-স্তরই টপকাতে পারেনি ভারতীয় যুব ফুটবল দল। সুতরাং, সাফল্য নিয়ে সেভাবে কারও আস্থা ছিল না। তাই, নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান বা আহ্বায়ক (convenor), কেউই উপস্থিত ছিলেন না ক্যাম্পে। নির্বাচকদের মধ্যে শুধুমাত্র ছিলেন বদ্রু ব্যানার্জি ও এস.এস.হাকিম। ট্রায়াল চলছিল পি.কে.ব্যানার্জি, জে.এম্. এইচ বাসা, অরুণ ঘোষ, এস.এ.সালাম, নিখিল নন্দী ও জে.কিট্টু— এই ছয় প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। প্রসঙ্গত, জুনিয়রদের সঙ্গে ওই ক্যাম্পে সিনিয়র ভারতীয় ফুটবল দলেরও ট্রায়াল চলছিল। যাই হোক, অবশেষে যুব দলের জন্যে নির্বাচন করা হল ১৮ জনকে। ব্যাংককগামী অনূর্ধ্ব কুড়ির সেই ভারতীয় যুব ফুটবল দলটা দাঁড়ালো এইরকম―

গোলকিপার― প্রশান্ত মিত্র ও চন্দন চক্রবর্তী (বাংলা)

ডিফেন্স― চিন্ময় চ্যাটার্জি, দিলীপ পালিত (বাংলা), অমিত দাশগুপ্ত (মহারাষ্ট্র), সি.সি.জ্যাকব, বি. দয়ানন্দ (কেরালা), জোয়াকিম ব্যারেটো (গোয়া)

মিডফিল্ড― প্রসূন ব্যানার্জি (সহ অধিনায়ক, বাংলা), তপন বসু (বাংলা), পুষ্পরাজ কুমার, এ.দেবরাজ (কর্ণাটক)

ফরোয়ার্ড― সাবির আলি (অধিনায়ক, মহারাষ্ট্র), শিশির গুহ দস্তিদার, লতিফুদ্দিন, গোবিন্দ দাস (বাংলা), হরজিন্দার সিং (পঞ্জাব), মহম্মদ ইয়াকুব (কর্ণাটক)

কোচ― অরুণ ঘোষ ও এস.এ. সালাম

ম্যানেজার― দিলীপ ঘোষ

এশিয়ার মোট ১৬টি দেশ অংশ নিয়েছিল প্রতিযোগিতায়। চারটি গ্রুপের প্রত্যেকটিতে চারটি করে দল। ভারতের গ্রুপে বাকি তিনটি দেশ ছিল হংকং, মায়ানমার (তখন বর্মা) ও লাওস। মনে রাখতে হবে, বর্মার যুবদল তার আগে বিভিন্ন সময়ে চারবার এশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ফলে, এদের পাশে ভারতীয় ফুটবল দলের হারানোর কিছু ছিল না বলে, শুরু থেকেই তারা পূর্ণ উদ্যমে খেলা শুরু করল। ১৮ ও ১৯ এপ্রিল (১৯৭৪), পরপর দুদিন ভারতের কাছে এক গোলের ব্যবধানে পরাজিত হল যথাক্রমে লাওস ও বর্মা। দুবারই গোলদাতা অধিনায়ক সাবির আলি। বরাবর যিনি দারুণ সুযোগসন্ধানী স্ট্রাইকার এবং হেডিং-এ অদ্বিতীয়। কিন্তু তার জন্যে বলটাও তো ঠিকঠাক সাপ্লাই দরকার। সেই কাজটা মিডফিল্ডের খেলোয়াড়েরা খুব ভালোই করেছিলেন। বিশেষ করে, সহ অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জি শুরু থেকেই ছিলেন অনবদ্য। ফুটবল টিম-গেম। তাই, একথা বলতেই হবে, কিছু খেলোয়াড়কে আলাদা করে চোখে পড়লেও, গোটা দলটা গোড়া থেকেই ছিল দারুণ আত্মবিশ্বাসী। কারণ, আগেই যা বলেছি, তাঁদের হারানোর কিছু ছিল না। প্রত্যাশার বাইরে থাকার এটাই তো সুবিধে।

২১ এপ্রিল গ্রুপের শেষ খেলা পড়ল শক্ত প্রতিপক্ষ হংকং-এর সঙ্গে। দুটো খেলায় জিতে তখন ভারতের যুব ফুটবলারেরা যথেষ্ট চনমনে। একবুক উৎসাহ নিয়ে খেলতে নেমে, ২–২ গোলে ম্যাচ অমীমাংসিত রাখল ভারত। দুটি গোলই মহম্মদ ইয়াকুবের। এরই ফলে, ভারত হল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন।

এবার কোয়ার্টার ফাইনাল। সামনে সিঙ্গাপুর। শক্তিশালী দল। কঠিন লড়াই। এদিকে আবার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবার ফলে, ভারতকে নিয়ে অল্প অল্প প্রত্যাশা জন্ম নিয়েছে। তাই এতদিন অবধি, যা হচ্ছিল খোলা-মনে, এবার সেখানে একটু চাপ তৈরি হচ্ছে। নক আউট স্তরের খেলা। হারলেই বিদায়। এসব মাথায় নিয়ে, সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে নামল ভারত। ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয় তারা। তাই সিঙ্গাপুর প্রথমে গোল করলেও, একটুও ঘাবড়ায়নি ভারতীয় দল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁ পায়ের শিল্পী ফুটবলার হরজিন্দার সিং অসাধারণ গোল করে তা শোধ দিয়ে দিলেন। প্রসঙ্গত, দলের অধিনায়ক সাবির আলি, প্রত্যেকটি খেলায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে, নিজে ভালো খেলে, গোল করে, গোটা দলটাকে চাঙ্গা রাখছিলেন সবসময়। সঙ্গে ছিল দুই প্রশিক্ষক অরুণ ঘোষ ও সালামের মূল্যবান পরামর্শ। অবশেষে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ম্যাচ টাইব্রেকারে পৌঁছল। এবার জ্বলে উঠলেন গোলকিপার প্রশান্ত মিত্র। ফলে, ভারতের শট চারবার প্রতিপক্ষের গোলে ঢুকলেও, বিপক্ষ একবারের বেশি পারলো না। হেরে গেল সিঙ্গাপুর। প্রত্যাশার পারদ আরও চড়ল।

যাদের মাটিতে খেলা, এবার তারাই বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে ভারতের সামনে দুরন্ত থাইল্যান্ড। সঙ্গে ঘরের মাঠের সমর্থন। থাইল্যান্ড ধরেই নিয়েছিল তারা ফাইনালে প্রায় চলেই গেছে। কারণ, ভারত যতই খেলুক, তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু ভারতের খেলোয়াড়েরা মোটেই তা ভাবেনি। কোচ-খেলোয়াড় মিলে সুপরিকল্পিত স্ট্র্যাটেজি ছকে ৪–২–৪ সিস্টেমে খেলা শুরু করল তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঝমাঠ দখলে নিয়ে নিলেন প্রসূন ও দেবরাজ। ডিফেন্সেও এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নন স্টপার জেকব আর অমিত দাশগুপ্ত। পাশাপাশি দুই উইং-ব্যাক দয়ানন্দ আর দিলীপ পালিত মুহুর্মুহু ওভারল্যাপে গিয়ে প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে অতিষ্ঠ করে তুলছেন। এর সঙ্গে ফরোয়ার্ডে দুই উইঙ্গার ইয়াকুব আর লতিফুদ্দিনের দৌড়, সঙ্গে সাবির আলি, হরজিন্দারের ঘনঘন জায়গা বদল ইত্যাদি থাইল্যান্ডের খেলোয়াড়দের দিশেহারা করে তুলল। আর ডিফেন্সের শেষ প্রতিনিধি, গোলকিপার প্রশান্ত মিত্র তো সব ম্যাচেই দুর্ভেদ্য। থাইল্যান্ড ভাবতেই পারেনি প্রতিপক্ষ এরকম বুদ্ধিদীপ্ত ও লড়াকু ফুটবল খেলতে পারে। অবশেষে, মহম্মদ ইয়াকুব আর সাবির আলির গোলে থাইল্যান্ডকে ভারত হারালো ২–১ গোলে। একটা সময়ে ঝড়ের মতো থাইল্যান্ডের আক্রমণ আছড়ে পড়ছিল। কিন্তু ভারতের ডিফেন্স ছিল অনড়। এই ফলাফল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ছিল থাইল্যান্ডের কাছে। তায় আবার নিজেদের দেশের মাঠে! খেলার শেষে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তারা। প্রসঙ্গত, ভারতীয় দলে থাকা সব ফুটবলারকেই প্রত্যেকটি ম্যাচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলিয়েছিলেন ভারতীয় দলের কোচেরা এবং সবাই ভালো খেলেছিলেন।

এশীয় যুব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-এর ফাইনালে ভারত! বিপক্ষে ইরানের মতো এশিয়ার অন্যতম সেরা দল! যারা প্রত্যেকটা টিমকে একাধিক গোলে হারিয়ে এবং নিজেরা কোনও গোল না খেয়ে ফাইনালে উঠেছে। ভারতের কাছে এই আরোহণ স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল। যার এক কণাও শুরুতে তাঁদের ভাবনাচিন্তার মধ্যেই আসেনি। দলে থাকা অন্যতম ফুটবলার তপন বসু বলছিলেন, “আমরা কেন, কেউই ভাবেনি, ব্যাঙ্ককে আদৌ কিছু করতে পারব আমরা। একটা পরিবারের মতো গোটা দল হৈ হৈ করতে করতে খেলতে গিয়েছিলাম। খেলেছিলাম খোলামেলা মনে। আর তাতেই একটার পর একটা ম্যাচ জিতে বা ড্র করে, একসময়ে দেখলাম ফাইনালে পৌঁছে গেছি। সবাই ভালো খেলেছিল। অরুণদা আর সালাম সাহেব আমাদের দারুণ গাইড করেছিলেন। আর ক্যাপ্টেন সাবিরভাই তো প্রায় প্রত্যেকটা ম্যাচে গোল করে টিমটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হেডটা তো ভালো ছিল। তাই বাকিদের কাছ থেকে সাপ্লাই পেলে, আসল কাজটা ঠিকঠাক করে দিতো। আর গোলকিপার প্রশান্ত মিত্র যা খেলেছিল, ভাবা যায় না! সবসময় বাকিদের দারুণ ভরসা দিতো। আজ ও নেই, এটা ভাবতেই খুব খারাপ লাগে।”

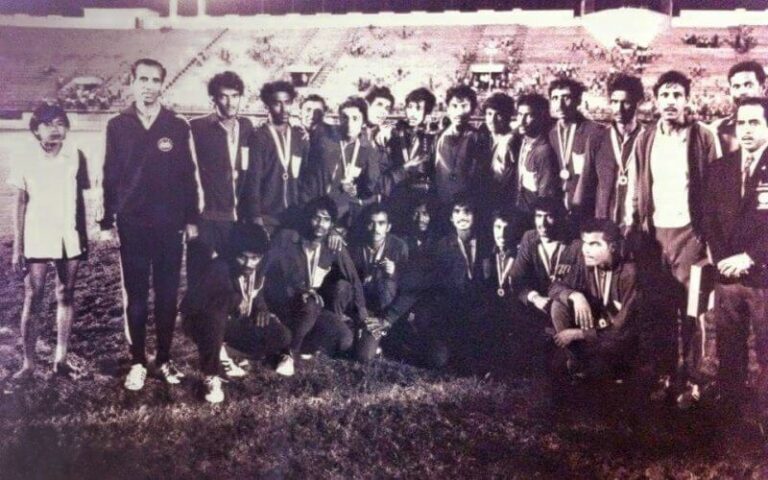

ফাইনালে অসম্ভব শক্তিশালী ইরানের বিরুদ্ধে এমন উচ্চতায় নিজেদের খেলাকে নিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় দল যে, প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ২–১ গোলে জিতছিল তারা। আরেকটু সময় কাটাতে পারলেই এককভাবে এশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত ভারত। কিন্তু খেলার নির্দিষ্ট সময়ের অন্তিম ক্ষণে গোল শোধ করে দেয় ইরান। অতিরিক্ত সময় অবধি খেলা গড়িয়েছিল। কিন্তু ফলাফল শেষ অবধি অমীমাংসিতই থাকে। ভারতের হয়ে গোলদুটি করেছিলেন লতিফুদ্দিন ও সাবির আলি। সেদিন যেন নিজের দক্ষতাকে এক অবিশ্বাস্য উচ্চতায় তুলে, ইরানের মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়েছিলেন গোলকিপার প্রশান্ত মিত্র। অবশেষে, দুটি দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ফাইনালে একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। যাদের বিরুদ্ধে ভারত এরকম মুনসিয়ানা দেখিয়েছিল, সেই ইরানি ফুটবলারদের চেহারা ছিল প্রত্যেক ভারতীয় খেলোয়াড়দের চেয়ে কয়েক গুণ বড়ো এবং তাদের ফুটবল নৈপুণ্যও তুলনামূলকভাবে ছিল অনেকটাই উন্নতমানের। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ অবধি ইরান একটানা এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু সেইসব না ভেবে, ভারতীয় দল মরীয়া হয়ে উঠেছিল সেদিন। লক্ষ্যের এত কাছে পৌঁছে, সফল না হয়ে ফেরা যায় না, এই জেদ চেপে বসেছিল সবার ভেতরে। কোচ অরুণ ঘোষ, এর ১২ বছর আগে, খেলোয়াড় হিসেবে ঠিক একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন জাকার্তায় সাউথ কোরিয়ার মতো মারকাটারি দলের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচে। সেখানেও তাঁরা ছিলেন প্রত্যাশার বাইরে থাকা একটা দল বা দেশ। সেই অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে উঠে সোনার মুখ দেখেছিলেন। ব্যাংককেও পরিস্থিতি একই জায়গায় এসেছে। তাই তিনি এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা হয়ে যেন দাঁড়িয়েছিলেন ভারতীয় যুব দলের কাছে। দলে থাকা অন্যতম ফুটবলার গোবিন্দ দাস বলছিলেন, “ফাইনালের পর অরুণদাকে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখেছিলাম। সালাম সাহেবের চোখেও জল ছিল। কিন্তু অরুণদা আনন্দে যেন শিশুর মতো কাঁদছিলেন। এমনিতে উনি ছিলেন খুবই চাপা স্বভাবের মানুষ। কোনও ব্যাপারে সেরকম বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ত না। তাই সেদিন ঐভাবে অরুণদাকে দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলাম।”

আমরা সবাই জানি ও মানি, খেলার জগৎ হল মানবমিলনের সেরা ক্ষেত্র। দেশ-জাতি-বর্ণ-ভাষা, সব একাকার হয়ে যায় ক্রীড়াঙ্গনে। গোবিন্দ দাস বলছিলেন, খেলতে আসা সব দেশের ফুটবলারদের সঙ্গে কতটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁদের। যেমন, ডিনার টেবিলে ভারতীয়দের টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে একসঙ্গে খেতেন জাপানি খেলোয়াড়েরা। কেউ কারও ভাষা বোঝেন না। অথচ, হাসি মজায় কোনও ঘাটতি নেই। আবার ইরানের ফুটবলারেরা তাঁদের দেশ থেকে আনা চকোলেট মুঠো মুঠো খাওয়াতেন ভারতের খেলোয়াড়দের। সব মিলিয়ে এক আন্তরিক পরিবেশ। এছাড়া, তপন বসু ও গোবিন্দ দাস, দুজনের কাছ থেকেই শোনা গেল মেডেল বা পদক সংক্রান্ত এক অভিনব ঘটনার কথা।

আরও পড়ুন: ময়দানের বড়ে মিঞা―মহম্মদ হাবিব

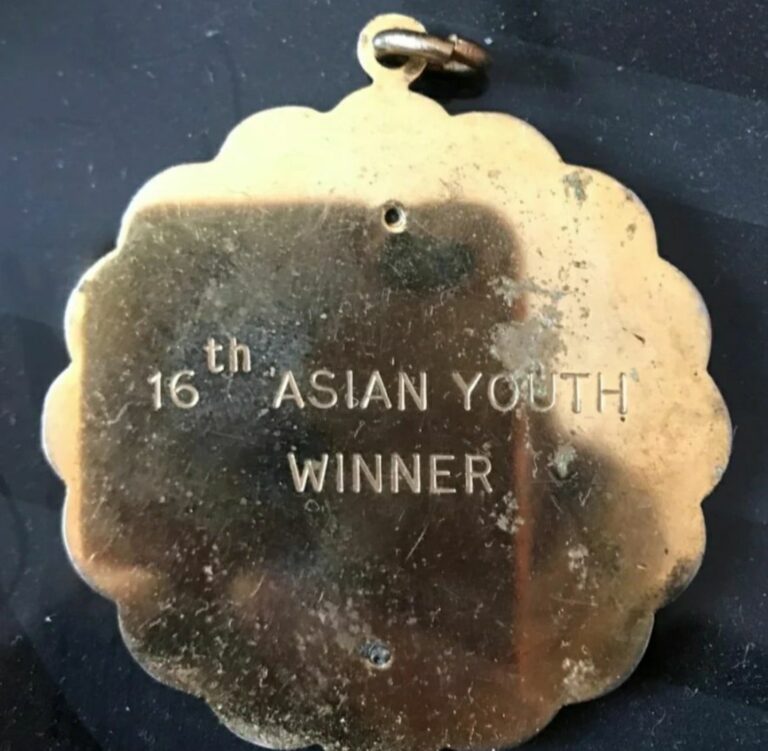

সবারই জানা, চ্যাম্পিয়ন দল পাবে সোনা আর রানার্স আপ রুপোর পদক। কিন্তু, যখন দুটো দল যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হল, পদক কম পড়ে গেল। তাই দুটো দলকে সোনা-রুপো মিলিয়ে পদক ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তার পর, নিজেদের মধ্যে লটারি করে প্রত্যেকে ঠিক করে নিয়েছিলেন কে কোনটা পাবেন। যেমন, গোবিন্দ দাসের ভাগ্যে এসেছিল সোনা, কিন্তু তপন বসুর কপালে জুটেছিল রুপো। বাকিদের ক্ষেত্রেও একইরকম হয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে কারও মনে কোনও ক্ষোভের লেশমাত্রও তৈরি হয়নি। এমনই আন্তরিকতা। প্রসঙ্গত, এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের কয়েকজনের খেলা এতটাই অসামান্য হয়েছিল যে, ঐ বছরই সিনিয়র ভারতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন প্রশান্ত মিত্র, সাবির আলি, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, লতিফুদ্দিন ও দিলীপ পালিত। আর কিছু পরে, দেবরাজ ও জ্যাকব।

আশ্চর্যজনক ভাবে এরকম একটা গৌরবজনক জয় নিয়ে, যতটা উচ্ছ্বাস বা সম্মান-প্রদর্শন প্রত্যাশিত ছিল, তার ধারেকাছেও কিছু চোখে পড়েনি সেইসময়। নিজেদের দেশে যে সমাদর এই যুব ফুটবলারদের প্রাপ্য ছিল, তার প্রায় কিছুই তাঁরা পাননি। এমনকি, গোবিন্দ দাস বলছিলেন, দল যখন ফিরল, প্রত্যেকে যেসব অল্পবিস্তর ছোটখাটো জিনিস কিনে এনেছিলেন ব্যাংকক থেকে, তার জন্যে তাঁদের duty চোকাতে হয়েছিল কলকাতা বিমানবন্দরের শুল্ক দপ্তরে। অথচ, যুগ্ম বিজয়ের খবর পেয়েই, তখন দিল্লি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুভাষ চোপড়া, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে বলেছিলেন, ব্যাংকক থেকে সোজা দিল্লিতে গোটা ভারতীয় দলকে আনতে। তিনি রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে সরকারি সংবর্ধনার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু, ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিরা তাতে আমলই দেননি। বলেছিলেন, কলকাতার বিমানের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। এখন আর পালটানো সম্ভব নয়। যেমন ঠিক আছে, সেইমতো দল কলকাতাতেই যাবে। কী অদ্ভুত ব্যাপার! কলকাতা বিমানবন্দরে ফুটবল কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র বেচু (মণীন্দ্র) দত্তরায় ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সংবাদমাধ্যমকেও সেইভাবে দেখা যায়নি। সবটাই ছিল কীরকম যেন আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন।

কেন্দ্র বা রাজ্য, কোনও সরকারের পক্ষ থেকেই সংবর্ধনা পাননি এশীয়-জয়ী দলটি। একমাত্র মোহনবাগান ক্লাব নিজেদের তাঁবুতে সম্মান জানিয়েছিল যুব ফুটবলারদের। প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল একটা করে চামড়ার সুটকেস। এছাড়া, গোবিন্দ দাসের কাছে জানা গেল, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি নাকি কলকাতার কোনও এক ক্লাবঘরে, এই দলের যারা সেইসময় কলকাতায় ছিলেন, তাঁদের ডেকে, প্রত্যেককে একটি করে স্মারক দিয়ে ছোট সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করেছিলেন।

সংবাদমাধ্যম যে এই জয়কে তখন একেবারেই সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি, তা তো আগেই বলা হয়েছে। খুবই দায়সারা গোছের খবর বেরিয়েছিল অধিকাংশ জায়গায়। অথচ এর পাশাপাশি ইরানের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে তাঁদের দেশের সরকার গাড়ি-বাড়ি দিয়েছিল। দলের অধিনায়ক সাবির আলির বক্তব্য, “ভারত ১৯৭৪-এর আগে কোনওদিন গ্রুপ-স্তরই পেরোতে পারেনি। তাই দল পাঠাতেই প্রথমে চাইছিল না সরকার। শেষে নিমরাজি হয়ে পাঠাল। ফলে, কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরব। কিন্তু প্রত্যেকটা প্লেয়ার এতটাই ভালো খেলেছিল, তার ফলে আমরা একটার পর একটা হার্ডল পেরিয়ে গেছি। কিন্তু দেশে ফিরে আমাদের নিয়ে কোনও রকম কিছু হয়নি সেইভাবে।”

অথচ, এই জয়ের প্রভাব কিন্তু দেখা গিয়েছিল কিছু ক্ষেত্রে। এ নিয়ে একটি মজাদার কাহিনি আছে। ভারতীয় যুবদের এশিয়া কাপ জয়ের কয়েকমাসের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ইরান সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে ইরানের শাহ্ নাকি মিসেস গান্ধীকে মজা করে বলেছিলেন, “আপনি আসছেন বলে, আমি আমাদের ছেলেদের বলে দিয়েছিলাম, তারা যেন ভারতকে না হারায়।” শুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তৎক্ষণাৎ জবাব ছিল, “তাই নাকি? আমি তো উলটো শুনেছি। আমি এখানে আসব জেনে, আমাদের দেশের খেলোয়াড়েরাই নাকি ইরানকে হারায়নি। ফলাফল অমীমাংসিত রেখেছে। যাতে, আমার সামনে আপনি লজ্জায় না পড়ে যান।”

এশীয় যুব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত-ইরানের ফাইনাল খেলাটি হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ৩০ এপ্রিল। সেই হিসেবে, এ বছর সেই জয় তার ৫০ বছরে পা রেখেছে। তখন তো সেভাবে কিছু হয়নি, কিন্তু এ’বছর কি আমরা সেই দলের জীবিত থাকা সদস্যদের একটা বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ভাবতে পারি না? মনে রাখা দরকার, এই বছরটা শুধু ঐ জয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ নয়, ভারতীয় ফুটবলেরও প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী।

তথ্যঋণ :

Box to Box : 75 years of The Indian Football Team― Edited by Jaydeep Basu(2022)

কৃতজ্ঞতা: জয়দীপ বসু, সায়ন মুখোপাধ্যায়, সাবির আলি, তপন বসু, গোবিন্দ দাস, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

ছবি সৌজন্য: লেখক, Wikipedia, Wikimedia Commons, Istock, All India Football Federation

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।