খাম্বাজকে পিছনে ফেলে এবার এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। পরের কোনও রাগে যাওয়ার আগে একটু প্রয়োজন আলোচনা করা, ধ্রুপদের প্রভাব কীভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে (Rabindrasangeet) আমরা পাই। আমি এর জন্য রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ শিক্ষা নিয়ে এই পর্বে লিখব না; একটি ভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষার কথা এবং রবীন্দ্র-গানে ধ্রুপদ তথা বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব, হয়ত পরের পর্বে।

এই পর্বে আমি রবীন্দ্র-গানে দুয়েকটি ধ্রুপদ বন্দিশের প্রতিগ্রহণ নিয়ে কিছু কথা বলব, এবং কয়েকটি বিশেষ রাগের ওপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

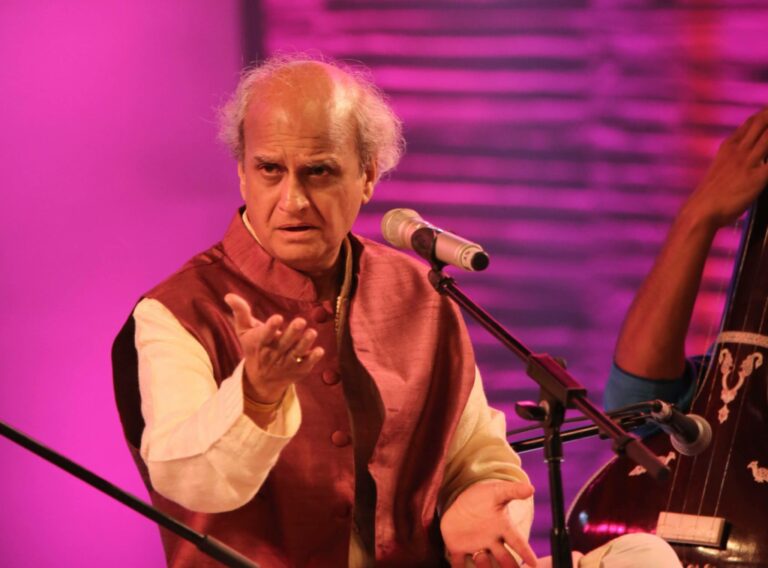

শুরু করি বর্ষার কথা দিয়ে। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, উদয় ভাওয়ালকারের কাছে শিখেছিলাম, মেঘ রাগে তানসেনের বিখ্যাত পদ—

প্রবল দল সাজ জগ, ঝুম যা ভূমি পর

উমন্ড ঘন ঘোর জল, ইন্দ্র লায়ো রে।।

মেঘ রাগের চলন কমবেশি আমরা সবাই জানি। তবুও, আমি একটু বলে দেব, কারণ, রবীন্দ্রনাথে এসে এই মেঘ রাগই বৃন্দাবনী সারঙের দিকে যায়। মেঘ মল্লার প্রজাতির রাগ; মল্লার থেকে সারং এবং সারং থেকে মল্লারে অনুপ্রবেশকারী স্বরবন্ধগুলি একটু খতিয়ে দেখা উচিৎ। স্বরবন্ধ আলাদা হলেও, স্বরসঙ্গতির ক্ষেত্রে তফাৎ করা শক্ত যাতে না হয়, সেটিই নিশ্চিত করার জন্য।

মেঘ রাগের স্বরবন্ধগুলি হল:

প্ নি্ রে, নি্ নি্ সা, নি্ সা রে সা প্নি্ প্

মারে মা নি পা মা রে, নি্ সা রে পা মা রে

মা পা র্সানি র্সানি র্সা, নি র্সা র্রে র্সা পানি পা

রে মা পা র্সানি পা মা রে, নি্ সা রে সা প্নি্ প্

একই স্বরের সারং গোষ্ঠীর রাগ মাধমাড সারং। সারং আর মল্লারে পূর্বাঙ্গে মিল বিস্তর; ‘রে নি সা’ বা ‘নি্ সা রে’ দুয়েই আছে। তফাৎ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ এই – মাধমাডে মেঘের মতন মধ্যম থেকে ঋষভ আসার বদলে গাওয়া হয় ‘নি্ সা রে পা মা, রে মা।’ মধ্যমের প্রয়োগ পঞ্চম ছুঁয়ে এসে, ঊর্ধ্বমুখী। এতে ধৈবত যুক্ত হয়ে হয় সামন্ত সারং, যদি রবিশঙ্করের বাজনা অনুসরণ করি; সেখানেও মধ্যম-কেন্দ্রিক স্বরবন্ধ ব্যবহৃত হয় মাধমাডের মতই। উল্লাস কশলকারের গায়নে আবার সামন্ত সারঙে শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহারও পাই। আমার বিচারে মল্লার এবং সারঙের মধ্যে তফাৎ করার সহজতম উপায় হল মধ্যম থেকে মীড়ের মাধ্যমে ঋষভে আসার সময় মধ্যমের স্থায়িত্বের ব্যাপ্তিকাল লক্ষ করা। সারঙে মধ্যমের স্থিতিকাল একটু বেশি মল্লারের চেয়ে। শুদ্ধ মল্লার, যা মেঘে বা অন্যান্য মল্লারে উপস্থিত, সেখানেও মধ্যম-কেন্দ্রিক স্বরবন্ধ রয়েছে, কিন্তু, তা নিম্নমুখী। সেখানে পঞ্চম ছুঁয়ে এসে মধ্যমে আসা নেই, ঋষভ থেকে সোজা মধ্যমে আরোহণ— ‘রে মা।’ এর পাশেই কানাড়া, কিন্তু সেখানে মধ্যম-ঋষভকেন্দ্রিক স্বরবন্ধ থাকলেও ঋষভে স্থায়িত্ব নেই, যা মল্লার এবং সারঙে আছে। কানাড়ায় ঋষভ থেকে ষড়জে প্রত্যাবর্তন রয়েছে।

মাধমাড সারঙে শুদ্ধ নিষাদ যোগ করে পাই বৃন্দাবনী সারং। মল্লারের ছায়া পাওয়া যাবে এই রাগেও, কিন্তু আবারও মধ্যম-ঋষভে মধ্যমের স্থায়িত্বের সময়কাল একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, রাগের সুরের ভাবে মিল থাকলেও, দুটি রাগ আলাদা।

তানসেনের উপরোক্ত পদটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করলেন— ‘তিমিরময় নিবিড় নিশা, নাহি রে নাহি দিশা’। যদি অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ বাদও দিই, তাহলেও গানের কথার ছন্দ এবং গানের কাঠামো মূল গান হিসেবে ‘প্রবল দল’-এর দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। গানটি অবশ্যই বৃন্দাবনীতে বাঁধা। ধৈবতের অনুপস্থিতি এবং শুদ্ধ নিষাদের আধিক্য তাই বলে। সঞ্চারীতে গান্ধার রয়েছে, কিন্তু তা নেহাৎই, যাকে পাশ্চাত্য সংগীতের ভাষায় বলে অ্যাকসিডেন্টাল, তাই। একই রাগ-ভাব সমন্বিত গান, ‘বাহির পথে বিবাগী হিয়া’তে অবশ্য দেখব, ধৈবত উপস্থিত; কানে শুনে গানটি বৃন্দাবনীই মনে হবে। কিন্তু দুটি গানেই যেন মল্লারের প্রভাব লক্ষ করি। প্রথম গানটিতে তো বটেই; হয়ত এই কারণেও, আমি জানি এটি মেঘ রাগের একটি বন্দিশ ভেঙে বানানো। ‘দারুণ অগ্নিবাণে রে’ গানটি নিয়ে দ্বন্দ্ব নেই, তা সম্পূর্ণত বৃন্দাবনী সারঙেই; শুদ্ধ ধৈবতের আকস্মিক ব্যবহার আবারও ওই অ্যাকসিডেন্টাল। এবার একটু দেখা যাক, শ্রবণ উপলব্ধি বা অউরাল পারসেপশনের ভিত্তিতে রবীন্দ্র-গান সারং বা মল্লারের ঠিক কোন বিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সারং এবং মল্লারের মধ্যে যাতায়াত রবীন্দ্র-গানে (Rabindrasangeet) প্রায়ই পাই। বলা যায়, পূর্বাঙ্গে মিল থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সারং এবং মল্লারকে মিলিয়েছিলেন এমনভাবে, যে মনে হয় যেন সারঙের ভাবে মল্লারের সুরের গঠন। রাগ যা-ই হোক, তার রূপে সমানভাবে বিদ্যমান— মাধমাড, সামন্ত সারং, বৃন্দাবনী, মেঘ; ‘নি্ সা রে’ স্বরবন্ধ, মধ্যম-কেন্দ্রিকতা এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবনার ফসল এই আবিষ্কার। এই প্রকারের স্বরসঙ্গতি যে রাগে অন্তত আশি শতাংশ পাওয়া যায়, তা সুরমল্লার— কারণ, তাতে ধৈবত, শুদ্ধ নিষাদ এবং মধ্যম-ঋষভ তিনই রয়েছে। সামন্ত সারংকে ধরছি না, কারণ তাতে শুদ্ধ ধৈবত বক্র।

রবীন্দ্রনাথের গানে (Rabindrasangeet) যদি মল্লার বা সারঙের রাগরূপ অনুসন্ধান করতে যাই, তাহলে ব্যর্থ হব, কারণ, রাগের ব্যাকরণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দায়বদ্ধতা ছিল না, আগেও বলেছি। মাধমাড সারং বা সামন্ত সারঙের অস্তিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জানা কতটা সম্ভব, আমি জানি না, কারণ খুব বেশি ঘরানায় এগুলি গাওয়া হয় না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই হয়ত মল্লার থেকে সারঙে প্রবেশের পথ বৃন্দাবনী সারং। গানগুলিতে শুদ্ধ নিষাদের আধিক্য অন্তত এই ভাবতেই বাধ্য করে। কিন্তু একথাও সত্য, সারঙে মধ্যম-কেন্দ্রিক স্বরবন্ধ ব্যবহার করা, যার সর্বাধিক প্রয়োগ মাধমাডে এবং সামন্ত সারঙে, তা রবীন্দ্রনাথের মল্লার-আঙ্গিক গানে পাওয়া যায়। সামন্ত সারঙে মাধমাডের সঙ্গে যেভাবে ধৈবত যুক্ত হয়, রবীন্দ্রনাথের সারং-অঙ্গের গানে সেই পথ ধরে ধৈবতও ব্যবহৃত হয়। ‘শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার’ গানটি যদি দেখি ‘ওই খোলা’র জায়গায় মধ্যমের প্রয়োগ আমাদের মাধমাড বা সামন্ত সারংকেই মনে করাবে। অন্তরায় তারার ষড়জে পৌঁছবার আগে আমরা দেখি মল্লারের ছায়া স্পষ্ট, কিন্তু শুদ্ধ নিষাদের অনাকস্মিক প্রয়োগ আবার আমাদের নিয়ে যায় সারঙের দিকে। শুদ্ধ নিষাদ মাধমাডে বা রবিশঙ্করের বাদন অনুযায়ী সামন্ত সারঙে নেই। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ওপর মাধমাড, সামন্ত সারং না বৃন্দাবনী— কোন সারঙের প্রভাব ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন; মাধমাড বা সামন্ত সারঙের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের অনিশ্চয়তা ধোঁয়াশা বাড়ায় বই কমায় না। রবীন্দ্রনাথের মূল অনুপ্রেরণা কি তবে সুরমল্লার? সামন্ত সারঙের সম্ভাবনার কথা যদি বাদও দিই, ধৈবত প্রয়োগের ভাবনা সুরমল্লার থেকে গৃহীত, এমন ভাবা যেতেই পারে।

ধ্রুপদ বন্দিশ ভেঙে রবীন্দ্রনাথ অনেক গান তৈরি করেছিলেন; সব ক্ষেত্রে যে মূল বন্দিশের রাগের বাইরে বেরিয়ে, এমন কিন্তু নয়। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে ‘বহে নিরন্তর’ গানটি।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বলেছিলেন, ‘বহে নিরন্তর’ লচ্ছাসাখ রাগে আধারিত, কিন্তু বন্ধু চিত্রায়ুধ জানালেন এই গানটির যে মূল বন্দিশ বা পদ, ‘দুসহ দোষ দুখ দলনি’, তা নিশাসাগ রাগে। আরও জানলাম- নট, খাম্বাজ এবং বিলাওয়ালের মিশ্রণে সৃষ্ট এই রাগ বিষ্ণুপুর ঘরানায় সর্বাগ্রগণ্য রাগগুলির একটি। আলাউদ্দিন খান সরোদ শিক্ষার আগে এই বন্দিশ শিখেছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানারই ধ্রুপদ শিল্পী গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কাছে। ‘দুসহ দোষ দুখ দলনি’ পদটি তুলসীদাস রচিত। এই পদ বা নিশাসাগ রাগ আমি কাউকে গাইতে বা বাজাতে শুনিনি; রাগের সামান্য পরিচয় পাওয়া যাবে হয়ত মোহন সিংহের গাওয়া একমাত্র রেকর্ডে।

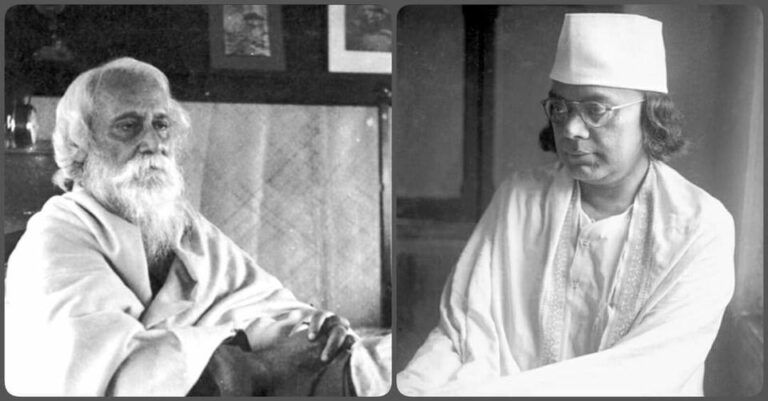

আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু এই প্রসঙ্গে এবং এর পরের কয়েকটি রাগের প্রসঙ্গেও নজরুল আসবেনই। অনেকেই হয়ত জানেন না, ‘দুসহ দোষ দুখ দলনি’ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছিলেন ‘বহে নিরন্তর’, তেমনই নজরুল লিখেছিলেন, ‘জয় নারায়ণ অনন্ত রূপধারী বিশাল’। সুরগত দিক থেকে মূল পদটির সঙ্গে রবীন্দ্র-গানটির খুব যে পার্থক্য আছে এমন নয়, তবে নজরুলের গানে পার্থক্য পাওয়া যায় দুয়েকটি জায়গায়। ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই গানটির একমাত্র রেকর্ড অন্তর্জালে শুনতে অনুরোধ করি সকলকে। রবীন্দ্র-মৌলবাদীরা বা স্বরলিপি-পাঠকেরা, দয়া করে ধরে নেবেন না, নজরুল রবীন্দ্রনাথের থেকে ‘টুকে’ দিয়েছেন। বেশ কিছু গানে তাঁদের চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটেছে। সেসব গানের ক্ষেত্রে নজরুলকে সমালোচনা করে ছোট করার প্রবণতা কলকাতায় লক্ষ করা যায়। নজরুল যদি টুকেও দিতেন, কেন তা সঙ্গত, তা নিয়ে পরের পর্বে উপযুক্ত প্রসঙ্গের আলোকে আলোচনা করব।

আরও একটি রাগের কথা বলি; তিলক কামোদ। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় নজরুলের এই রাগে গানের সংখ্যা বেশি; তবে একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ যে অঙ্গে গান বেঁধেছেন, নজরুল কিন্তু সেই অঙ্গে সবসময় নয়। বরং ধ্রুপদ অঙ্গে নজরুলের একটিই গান পাওয়া যায় তিলক কামোদে; ‘সৃজন ছন্দে আনন্দে’। এই রাগে রবীন্দ্রনাথের যে দুটি সবচেয়ে জনপ্রিয় গান তা হল, ‘মধুর রূপে বিরাজ’ এবং ‘শান্তি করো বরিষণ’। দুটি গানই আমায় শিখিয়েছিলেন আমার বন্ধু, দেয়াসিনী। শেখার পর আকস্মিকভাবে দুটি গানেরই মূল গানের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার; দেখলাম দুটিই ধ্রুপদ বন্দিশ ভেঙে সৃষ্ট। ‘মধুর রূপে বিরাজ’র মূল পদ ‘কৌন রূপ বনে হো’, এবং ‘শান্তি করো বরিশন’এর মূল পদ ‘শম্ভু হর পদযুগ’। একটু খতিয়ে দেখলে হয়ত নজরুলের ‘সৃজন ছন্দে আনন্দে’-ও ‘কৌন রূপ বনে হো’র প্রভাব পাওয়া যাবে। তিনটি গানেই ‘সা রে পা’ স্বরবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। পদ রচয়িতা হিসাবে দুক্ষেত্রেই যদুভট্ট; রঙ্গনাথের উল্লেখ পাওয়া যায় পদে— রঙ্গনাথ যদুভট্টের ছদ্মনাম। তিলক কামোদের আরও একটি গান, ‘মহানন্দে হেরো গো সবে’, শিখেছিলাম আমার দিদিমার কাছে। এই গানটি সেভাবে কোথাও কাউকে গাইতে শুনিনি। অন্তর্জালে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের একটি রেকর্ড আছে; স্বরলিপি পাঠ নয়, ভাব-আরোপণ নয়, নিখুঁত গাওয়া গান। এই গানটি কোনও ধ্রুপদ বন্দিশ ভেঙে লেখা কি না, জানা নেই।

তিলক কামোদের প্রসঙ্গে যে কথা অত্যন্ত আগ্রহ উদ্রেককারী, তা হল এই, রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি ধ্রুপদ ভেঙে হলেও, ‘মধুর রূপে বিরাজ’ বা ‘শান্তি করো বরিষণ’— দুটি গানেই কীভাবে যেন এসে পড়েন শুবার্ট; পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের রোম্যান্টিক যুগের সংগীতকার, বিঠোফেনের উত্তরাধিকারী— ফ্রানজ্ শুবার্ট। শুবার্টের একদম শেষের দিকের রচনা— পিয়ানো সোনাটা ইন বি ফ্ল্যাট মেজর, ডি. ৯৬০–এর প্রথম মুভমেন্টের প্রথম দিকের সুরের চলন যদি লক্ষ করি, তাহলে, যে স্বরবন্ধগুলি পাব, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান দুটিতে প্রাপ্ত স্বরবন্ধগুলির মিল অনেক।

আমি ভারতীয় স্বর অনুযায়ী শুবার্টের সোনাটায় প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় স্বরবন্ধগুলি তুলে ধরছি—

সা সা নি্ সা রে গা, রেসা রে রে রে সা নি্ সা

সা মা, গা রে গা নি্ সা, রে, সা

এই দ্বিতীয় স্বরবন্ধটির ‘সা নি্ গা নি্ সা’ অংশটি শুনলে মনে পড়তে বাধ্য ‘শান্তি করো বরিষণ’র ‘সুখে দুখে সব কাজে’ প্রাপ্ত স্বরবন্ধটি, যা এমন ‘সা সা রে রে, রে গা নি্ সা।’

সংগীতকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা হয়ত এখানেই; তাঁর গান কখনই শুধু বাংলা গান, বা ধ্রুপদের আঙ্গিনায় নয়, ভারতের সীমা অতিক্রম করে পাশ্চাত্যের সুরের দিগন্তে পর্যন্ত তা ডানা মেলে।

পরের পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করব, বিষ্ণুপুর ঘরানা এবং ধ্রুপদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের কথা।

সুভদ্রকল্যাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর। বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর করছেন। স্তরের ছাত্র। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই তাঁর লেখা সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। বহু বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন, সেগুলিও প্রকাশিত ও সমাদৃত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত ইংরাজি ভাষায় কবিতা লেখেন সুভদ্রকল্যাণ। তাঁর আরেকটি পরিচয় রাগসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে। সংগীতশিক্ষা করেছেন আচার্য শঙ্কর ঘোষ, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, পণ্ডিত উদয় ভাওয়ালকর, ডঃ রাজিব চক্রবর্তী প্রমুখ গুরুর কাছে। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা।