শিল্প সংগ্রাহক, গবেষক, আলোচক, কলকাতার ক্রনিকলার শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত ওরফে শাঁটুলবাবুর এই প্রবন্ধটি ‘দেশ’ পত্রিকার ১১ এপ্রিল, ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট আলোকচিত্রশিল্পী, লেখক-ঘনিষ্ঠ শ্রীসঞ্জিৎ চৌধুরীর সহায়তায় লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল। তাঁকে কৃতজ্ঞতা। লেখকের কন্যা শ্রীমতী গার্গী গুপ্ত পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ায় বাংলালাইভ কৃতজ্ঞ। বানান অপরিবর্তিত।

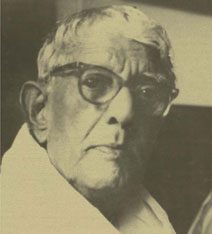

এই শতাব্দীতে ভারতীয় বড় বড় শিল্পীদের মধ্যে যামিনী রায় ছিলেন সেই একজন যিনি তাঁর আঁকার ঢং-এ, তাঁর চিত্রশিল্পে একটা নতুন ভঙ্গি, একটা নতুন ‘ইডিয়াম’ তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। ‘নতুন’ কথাটা একটু সামলে বলা দরকার। এর কারণ, মূলে গিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এই দুনিয়ায় কোনও কিছুই একেবারে নতুন নয়। শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি সব কিছু ক্রিয়াকাণ্ডের পেছনে ইতিহাস থাকে, ঐতিহ্য থাকে, যা ভিত্তি করে মানুষের সৃজনী প্রতিভা দিকে দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যামিনী রায়ের চিত্রকলা আলোচনা করতে গেলে তাই প্রথমেই তার উৎসের সন্ধান করতে হয়। জানতে হয় তার শেকড় কোথায় এবং কোন কোন দিকে সেই শেকড় তার শাখা-প্রশাখা মেলে দিয়ে শিল্পের রস সংগ্রহ করে তাকে পুষ্ট করেছে। হেরিডিটি বা বংশগতি ছাড়া মহান শিল্পীদের জীবনকে তাঁদের দেশের ঐতিহ্য আর তাঁদের বাল্য আর কৈশোরের পরিবেশ সুগভীরভাবে প্রভাবিত করে, আর তার গতিপথ নির্ধারিত করে। শিল্পী যামিনী রায়ের ব্যাপারে এই কথাটা যে কত সত্যি তা তাঁর প্রথম জীবনের কথা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

ঠিক একশো বছর আগে ১৪ এপ্রিল যামিনী রায় বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যান্ত্রিক সভ্যতার সর্বব্যপী ‘অগ্রগতি’ সত্ত্বেও আমাদের এই গরিব, অনগ্রসর ভারতের গ্রামে গ্রামে তখনও প্রাচীন সামাজিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েনি। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে, যামিনী রায়ের বাল্যকালে অর্থাৎ নব্বই বছর আগে অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মতন বাঁকুড়া আর বেলেতোড়ে পুরনো সামাজিক জীবন প্রায় অটুটভাবে চলে আসছিল। মাটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কৃষি-নির্ভর এই সমাজে সবরকমের ক্র্যাফটসম্যান বা কারুশিল্পীদের একটা অত্যন্ত দরকারি আর বড় জায়গা ছিল। কামার, কুমোর, মৃৎশিল্পী, মালাকার, কাঁসারি, শাঁখারি, ধামা-মাদুর-বুনিয়ে, স্যাকরা, ঢোকরা ধাতু-শিল্পী, এমন কি পাইয়ে-পোটো, সকলেই গ্রামের মানুষের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিলেন। হাঁড়িকুড়ি, খোন্তা-বেড়ি, কুলো-ধামা, চাটাই-মাদুর, কাপড়-চোপড়, ঘটি-বাটি, ছেলে-মেয়েদের খেলনা-পুতুল সব এঁরাই যোগাতেন। সেই যুগে গাঁয়ের লোকেদের হেঁশেলে সংসারে কাচ, চিনেমাটি বা এলুমিনিয়াম তখনও ঢোকেনি।

দৈনন্দিন জীবন ছাড়া কারুশিল্পীদের দরকার পড়ত বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক উৎসব আর অনুষ্ঠানে এবং সারা বছরব্যাপী অজস্র রকমের পালা-পার্বণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান আর দুর্গাপুজোর মতো বড় বড় উৎসবে। সমাজজীবনে তাঁরা এইভাবে অপরিহার্য ছিলেন বলে আর তাঁদের “শিল্প” সর্বসাধারণের চাহিদা মেটাত বলে কারুশিল্পীদের কারুর দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে হত না। আমি এখানে কারুশিল্পীদের কাজকে যে ‘শিল্প’ বললাম, তার একটা কারণ আছে। শিল্পসৃষ্টির কথা ভেবে নয়, কারুশিল্পীরা নিজস্ব নানা ধরনের জিনিস এমনভাবে তৈরি করতেন, যা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সম্পূর্ণভাবে উপযোগী হয়। এই উপযোগিতা থেকেই একটা কুলো বা চুমটি ঘটির যা রূপ বেরোয় তা শিল্পের দিক থেকে যে অনবদ্য তা প্রায় একশ বছর আগে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন। একথা এখনকার দেশ-বিদেশের মিউজিয়াম কিউরেটার থেকে শিল্পরসিক সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন। এই সব ছাড়া বাঁকুড়ার একটা বিশেষত্ব ছিল নানানরকম পোড়া মাটির পুতুল, জন্তু-জানোয়ার, যার মধ্যে পাঁচমোড়ার ঘোড়া আজকের অল ইন্ডিয়া কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সব খেলনায় মহেঞ্জোদারোর যুগের খেলনার মতন আকৃতিগত সরলতা ছিল। এই সরলতা সব লোকশিল্পের একটি প্রধান চরিত্র। তার সঙ্গে ছিল তাদের অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্য।

আরও পড়ুন: যামিনী রায়কে নিয়ে প্রণবরঞ্জন রায়ের নিবন্ধ

যামিনী রায় তাঁর ছেলেবেলায় আর কৈশোরে এইসব বিভিন্ন কারুশিল্পের রূপ দেখে আকৃষ্ট হতেন। তাছাড়াও তিনি দেখতেন কেমন করে তাঁতি তাঁত বোনে, কেমন করে কুমোর চাকে হাঁড়ি গড়ে, বেত আর বাঁশের কারিগররা কি করে ধামা বাঁধে, মাদুর বোনে, মৃৎশিল্পীরা কি করে খড়ের গোঁজা থেকে দুর্গার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি আর রঙিন পুতুল আর খেলনা তৈরি করেন, মেয়েরা কি করে গান গাইতে গাইতে ঢেঁকিতে পাড়া দেন, কি করে পালা-পার্বণে আল্পনা দেন, বসুধারা আঁকেন। এ ছাড়াও তিনি মা-মাসী, কথকঠাকুর ইত্যাদির কাছ থেকে আর যাত্রা আর পালা দেখে, পোটোদের জড়ানো পটের সঙ্গে গান শুনে ভারতের জীবনের আনন্দ আর শিক্ষার মূল উৎস রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-উপপুরাণ, রাধাকৃষ্ণ-লীলার মহত্ত্ব আর মাধুর্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। বাঁকুড়া জেলার আর একটা বিশেষত্ব ছিল, সেখানকার হিন্দু-মুসলমান ছাড়া সাঁওতাল আর আদিবাসী বাসিন্দারা। কিশোর যামিনী রায় তাঁদের সরল জীবন আর তাদের নাচ-গানও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এসব যে অলীক কল্পনা নয় তার জ্বলজ্বলে প্রমাণ তাঁর অজস্র ছবিতে ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের গ্রামের দৈনন্দিন জীবন, কর্মরত নরনারী, রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদির নানান ঘটনা অপরূপভাবে চিত্রিত হয়ে রয়েছে।

এই ধরনের পরিবেশে মানুষ হলে সবাই যে শিল্পী হবেন তার অবশ্যই কোন মানে নেই। তবে যামিনী রায়ের ব্যাপারে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের পরিবেশ এবং অভিজ্ঞতা তাঁর সুপ্ত শিল্প প্রতিভাকে উদ্দীপিত করে। তিনি নিজের হাতের অক্ষরে এক জায়গায় লিখেছিলেন যে, সব ছেলেরাই মূর্তি গড়ে, আমি একটু বেশি গড়তাম। কিশোর যামিনী রায়ের শিল্পী হওয়ার ইচ্ছে তখনকার দিনের আর পাঁচজন ‘ভদ্রলোক’ বাপের মতন তাঁর বাবা হেসে উড়িয়ে দেননি। ছেলের অভিপ্রায়ের ওপর গা-জোয়ারি না করে সেই উদার মানুষটি যামিনী রায়কে কলকাতায় পাঠিয়ে সেখানকার গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে ছবি আঁকা শিখতে পাঠান। এই ইস্কুলে যামিনী রায় ওরিয়েন্টাল আর্ট না শিখে ওয়েস্টার্ন অ্যাকাডেমিক আর্টস বিভাগে ভর্তি হন। ক্লাসে মডেল দেখে ফিগার ড্রইং করার রেওয়াজ তখন হয়েছে। তাঁদের শিক্ষক ছেলেদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের আঁকা দেখে তা শুধরে দিতেন। নানান কারণে যামিনী রায় এই যান্ত্রিক শিক্ষা-প্রণালী পছন্দ করেননি। তাই শেষ পর্যন্ত আর্ট স্কুলে লেখাপড়া পুরো হয়নি। এরপর যামিনী রায়-কে রুজি রোজগারের হেরফেরে নানান ঘাটা-আঘাটায় ভিড়ে নানান কাজে লাগতে হয়, যে অভিজ্ঞতা বলা বাহুল্য পরে তাঁর শিল্পের বিবর্তনে সাহায্য করেছে।

প্রথমে তিনি কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদে এক রঙিন ছবির ছাপাখানায় এক জার্মান বিশেষজ্ঞের অধীনে কাজ করেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে যুবক শিল্পী নিশ্চয়ই রং, বিশেষ করে রং মেশানোর ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তারপর কলকাতায় এসে তিনি একটি ছোট রঙিন লিথোগ্রাফিক প্রেসে কাজ করেন। এইখানেই তাঁর কলকাতার পুরনো লিথোগ্রাফ সম্বন্ধে একটা মমতা জন্মায়, যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর দুষ্প্রাপ্য লিথোগ্রাফের সংগ্রহে। এরপর তিনি এক ইহুদী ব্যবসাদারের জন্যে শ’ পিছু দশ থেকে বার আনা মজুরিতে রঙিন গ্রিটিংস কার্ডস আঁকার কাজ করেন। অভাবের তাড়নায় তাঁকে কাপড়ের দোকানেও কিছুদিন কাপড় বিক্রির কাজ নিতে হয়। যামিনী রায় এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-কে বলেছিলেন যে, এই কাজ করতে করতে তিনি লক্ষ করেন যে মানুষের জীবনধারার সঙ্গে তাঁদের কাপড়-চোপড়ের রং আর নকশার পছন্দ-অপছন্দের একটা সম্পর্ক আছে। এছাড়াও থিয়েটারের সিন-সিনারি এঁকে তিনি হাত পাকান। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর কলকাতার হরি পাল লেনের এক কাঠ-খোদাইয়ের ছাপাখানায় বটতলার রঙিন কাঠখোদাইয়ের কাজ করেন।

যামিনী রায়ের বাল্যকালে অর্থাৎ নব্বই বছর আগে অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মতন বাঁকুড়া আর বেলেতোড়ে পুরনো সামাজিক জীবন প্রায় অটুটভাবে চলে আসছিল। মাটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কৃষি-নির্ভর এই সমাজে সবরকমের ক্র্যাফটসম্যান বা কারুশিল্পীদের একটা অত্যন্ত দরকারি আর বড় জায়গা ছিল। কামার, কুমোর, মৃৎশিল্পী, মালাকার, কাঁসারি, শাঁখারি, ধামা-মাদুর-বুনিয়ে, স্যাকরা, ঢোকরা ধাতু-শিল্পী, এমন কি পাইয়ে-পোটো, সকলেই গ্রামের মানুষের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিলেন।

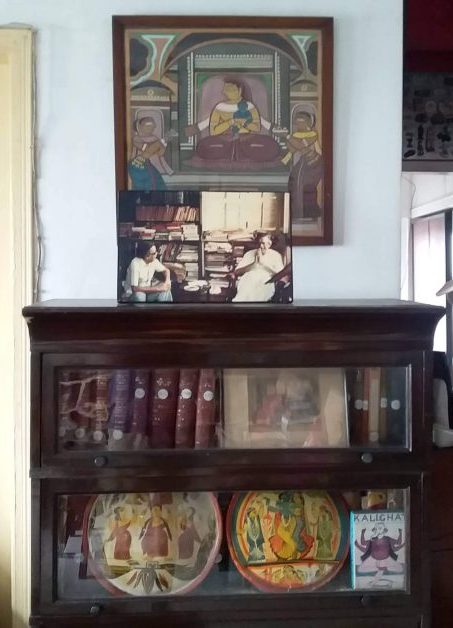

এখানে বলা দরকার যে, রঙিন লিথোগ্রামের মতন চিৎপুর বা বটতলার কাঠ খোদাইওয়ালারা তাঁদের ছবির বিষয়বস্তু আর আঁকার ঢং কালীঘাটের পটুয়াদের কাছ থেকে ধার করে এক জোরদার ‘শহুরে লোকশিল্প’ গড়ে তোলেন। বিলেতের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম আর অন্যান্য জায়গায় এই ধরনের বহু কাঠখোদাই সযত্নে সংরক্ষিত থাকলেও আমাদের দেশে লোকেদের অবহেলার ফলে এর অধিকাংশই কবে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি এই কথাটা পাড়লাম তার কারণ যে আজ এর যে কটা নমুনা আমাদের দেশে দু’একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে, সেগুলি সবই এককালে যামিনী রায় জোগাড় করেছিলেন। তিনি ছাড়া আর একজন মহান শিল্পী এই কাঠখোদাইগুলোর মাহাত্ম্য বুঝেছিলেন। তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথ। যুবক যামিনীর এই শিক্ষানবিশীর ব্যাপারে বলা দরকার যে, তিনি এ ছাড়াও কালীঘাট স্টাইলের উত্তর কলকাতায় আঁকা ক্যানভাসের ওপর টেম্পেরা ছবিও সংগ্রহ করেন।

যামিনী রায়ের শিল্পী জীবনের শুরুতে ফিরে এলে বলতে হয় এই সব নানান ধরনের বৃত্তি আর অভিজ্ঞতার পর তিনি আবার পুরোপুরি ছবি আঁকার দিকে মন দিলেন। এবার তিনি জীবিকার জন্যে তেল রঙে বড় লোকদের প্রতিকৃতি আর কিছু কিছু শৌখিন বাবুদের জন্যে নিরাবরণা মহিলাদের ছবি আঁকতে শুরু করেন। আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য টেকনিকে জলরঙে ছবি আঁকার পাঠ শেষ না করলে কি হবে, যামিনী রায়ের পশ্চিমী তেলরঙের আঙ্গিকে অসামান্য দক্ষতা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোতে লাগল। এর অনেক আগে অবনীন্দ্রনাথ পাকা জহুরির মতন তাঁকে চিনে, জোড়াসাঁকোয় যুবক যামিনীকে দিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটি পোর্ট্রেট আঁকতে বলেন। বিষ্ণু দে-র লেখা থেকে জানা যায় যে অবনীন্দ্রনাথের কথাতেই যামিনী রায় তেলরঙে তাঁর সেই বিখ্যাত ছবিটি আঁকেন, যাতে দেখা যায় যে, এক কৃষ্ণা যুবতী অগভীর জলে দাঁড়িয়ে একটি লাল ফুল তাঁর চুলে পরছেন। তেলরঙে আঁকা হলেও এই ছবিতেই ফর্মকে তিনি সরল করা আর রঙের মধ্যে একটা সমতা আনার চেষ্টা করেছেন। ছবিটি ১৯০৮ সনে একটি প্রদর্শনীতে প্রথম দেখানো হয়।

যামিনী রায় তাঁর ছেলেবেলায় আর কৈশোরে এইসব বিভিন্ন কারুশিল্পের রূপ দেখে আকৃষ্ট হতেন। তাছাড়াও তিনি দেখতেন কেমন করে তাঁতি তাঁত বোনে, কেমন করে কুমোর চাকে হাঁড়ি গড়ে, বেত আর বাঁশের কারিগররা কি করে ধামা বাঁধে, মাদুর বোনে, মৃৎশিল্পীরা কি করে খড়ের গোঁজা থেকে দুর্গার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি আর রঙিন পুতুল আর খেলনা তৈরি করেন, মেয়েরা কি করে গান গাইতে গাইতে ঢেঁকিতে পাড়া দেন, কি করে পালা-পার্বণে আল্পনা দেন, বসুধারা আঁকেন।

যামিনী রায়ের প্রতিকৃতি আঁকার ব্যাপারে তাঁর বন্ধু শিল্পী অতুল বসু বলেছিলেন যে, তিনি পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক ধরনে সবচেয়ে দক্ষ শিল্পী ছিলেন। তেলরঙে পাশ্চাত্য ধরনের আঁকায় তাঁর ক্ষমতার আমরা আরও পরিচয় পাই তাঁর করা রেমব্রানট্, ভ্যান গগ ইত্যাদি জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদের ছবির নকলগুলি দেখে। বলার দরকার নেই যে, এই ধরনের কাজকর্ম করেই যামিনী রায় ড্রইংয়ে তাঁর চরম দক্ষতা আয়ত্ত করেন।

যামিনী রায়ের তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনের একটা আমূল অদলবদলের সূচনা দেখা গেল। শহিদ সুরাবর্দী, উইলিয়াম আর্চার, জন আরউইন, বিষ্ণু দে প্রমুখ বহু পণ্ডিত আর সমালোচক লিখেছেন যে, যামিনী রায় ক্রমশই গভীরভাবে অনুভব করতে লাগলেন যে তিনি যেভাবে আঁকছেন, যে-পথে চলেছেন, সেটা ঠিক নয়। তাঁর হাত যে কাজ করছে, তাঁর হৃদয়-মন তাতে সায় দিচ্ছে না। বিষ্ণু দে লিখেছেন, যামিনী রায়ের বদ্ধমূল ধারণা হল যে তেলরঙে একমাত্রিক জমিতে শেডিং দিয়ে পাশ্চাত্য আঙ্গিকে ছবিকে ত্রিমাত্রিক করে ফলানোর চেষ্টাটা অবাস্তব। তেলরঙ ছবি আঁকায় তাঁর ক্ষমতা, তাঁর কেরদানি অসামান্য ছিল। তিনি লোকেদের বরাত মতো ছবি আঁকতে ও সেগুলিকে ফর্ম আর কম্পোজিশনের দিক দিয়ে নিখুঁত করতে এতটুকু অবহেলা করতেন না। কিন্তু তিনি উত্তরোত্তর গভীরভাবে বুঝতে পারলেন যে পাশ্চাত্য আঙ্গিকের তেলরঙা ছবি তাঁর নিজস্ব মাধ্যম নয়। বড় লোকদের প্রতিকৃতি আঁকার সঙ্গে তাঁর রুচি, শিল্পসত্তা আর বিবেককে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না।

ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে যামিনী রায়ের আগে, আর বিশেষ করে পরে এ ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এর মোকাবিলা করতে যামিনী রায় যে সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তা আর কেউ নেননি। সাধারণত শিল্পীরা চেষ্টা করেন যে তাঁরা তাঁদের শিল্পে নিজেদের ঐতিহ্য আর ব্যক্তিসত্ত্বাকে অটুট রেখে বিদেশের প্রভাবকে মিশিয়ে একটা সুষ্ঠু সমন্বয় করতে, যাতে তাঁদের সৃষ্টি জাত হারিয়ে দো-আঁশলা না হয়ে গিয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে মুঘল, রাজপুত শৈলীর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ঢং মিশিয়ে অভারতীয় ওয়াশ টেকনিকে ছবি আঁকলেন। যামিনী রায় কিন্তু তাঁর ‘হার্দ্য’ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিদেশী আঙ্গিক, বিদেশী শৈলী নাকচ করে দিলেন। বিষ্ণু দে ঠিকই লিখেছেন, আর্চারের কথায়, এই ভয়ানক সিদ্ধান্ত ‘সাডেন রেপুডিয়েসান’ নয়। এতে পৌঁছতে তাঁর অনেক মানসিক লড়াই, অনেক ভাবনা-চিন্তা, আর বেশ কিছু সময় লেগেছিল। বিদেশি প্রভাব এইভাবে বর্জন করে যামিনী রায়কে তাঁর নাম-যশ-অর্থ খেসারত দিয়ে দারিদ্র্য বরণ করতে হল। তখনকার দিনে এই ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অনেকে তাঁকে পাগল ভেবেছিলেন।

এ ছাড়াও যামিনী রায়কে অনেক কিছু আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতে হয়। যেমন ধরা যাক টিউবে-পোরা সবরকমের রাসায়নিক রঙের ব্যবহার। ফলে যামিনী রায়কে আগেকার যুগের শিল্পী আর পোটোদের মতন নিজেই নিজের ব্যবহারের জন্য রং তৈরি করা শিখতে হল। এর জন্যে তাঁকে মোটামুটি সাতটা রং ব্যবহারের মধ্যে আটকে থাকতে হয়— যা তিনি নানানরকম ধাতু, আর মাটির গুঁড়ো এবং উদ্ভিদ থেঁতো করে তৈরি করতেন। তারপরই ক্যানভাসে বা কাগজে সেই রংগুলোকে ধরে রাখার জন্যে শিরিষের আঠা মিশিয়ে নিতেন। তিনি ধূসর রঙের জন্যে ব্যবহার করতেন গঙ্গামাটি, টকটকে লাল, হলুদের জন্যে নানারকম ধাতু আর পাথর, নীল রঙের জন্যে ইনডিগো বা নীল আর সাদার জন্যে চুন। আর তেলের বাতির ভুষো দিয়ে করতেন কালো রং।

এরপর আসছে বিষয়বস্তুর বাছাইয়ের কথা। যামিনী রায় তাঁর তেল রঙের পর্বে ইউরোপিয়ান অনেকরকম বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন যার মধ্যে ন্যুড প্রতিকৃতি, ল্যান্ডস্কেপ আর স্টিল লাইফও ছিল, যা ১৯৩৫ সনে সমবায় ম্যানসনে তাঁর প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। তাঁর পাশ্চাত্য প্রভাব বর্জনের পর তিনি ল্যান্ডস্কেপ ছাড়া অন্য বিশেষ কোনও বিদেশি বিষয় নিয়ে বোধ হয় ছবি আঁকেননি। তিনি ফিরে গিয়েছিলেন সেই সব জিনিস আঁকতে, যা আমাদের প্রাচীন পটুয়ারা আঁকতেন এবং যা যা তিনি তাঁর বাল্য ও কিশোর বয়সে চোখে দেখেছিলেন আর যে সম্বন্ধে কানে শুনেছিলেন তাঁর জন্মস্থান বাঁকুড়ার বেলেতোড় গ্রামে। যেমন রাধাকৃষ্ণ লীলা আর রামায়ণের নানান প্রসঙ্গ, দেব-দেবীর ছবি, বৈষ্ণব আর নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের নর-নারী, সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ, গ্রামে কর্মরত লোকজন, তাদের আমোদ-প্রমোদ, নানানরকমের পশু-পাখি, পুতুল, খেলনা ইত্যাদি।

যামিনী রায়ের শিল্পী জীবনের শুরুতে ফিরে এলে বলতে হয় এই সব নানান ধরনের বৃত্তি আর অভিজ্ঞতার পর তিনি আবার পুরোপুরি ছবি আঁকার দিকে মন দিলেন। এবার তিনি জীবিকার জন্যে তেল রঙে বড় লোকদের প্রতিকৃতি আর কিছু কিছু শৌখিন বাবুদের জন্যে নিরাবরণা মহিলাদের ছবি আঁকতে শুরু করেন। আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য টেকনিকে জলরঙে ছবি আঁকার পাঠ শেষ না করলে কি হবে, যামিনী রায়ের পশ্চিমী তেলরঙের আঙ্গিকে অসামান্য দক্ষতা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোতে লাগল।

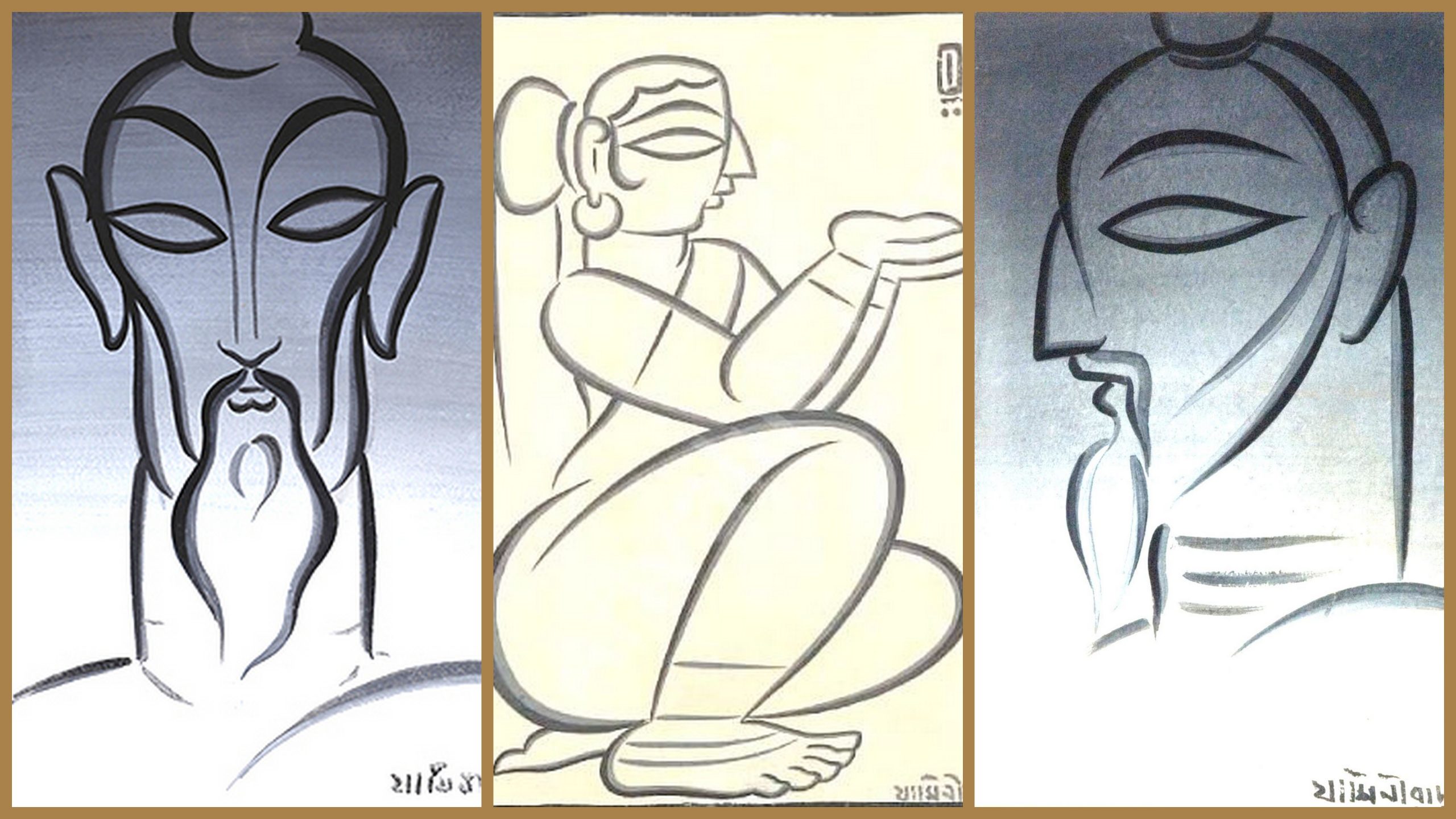

এরপর আসছে এই সব বিষয়বস্তু চিত্রায়ণের কথা। যামিনী রায় তাঁর নতুন পদ্ধতিতে আঁকার জন্যে যে সব ভাবনা-চিন্তা, নতুন রীতি, নতুন ঢং গ্রহণ করলেন, কোথা থেকে এল তার অনুপ্রেরণা? শহীদ সুরাবর্দী থেকে শুরু করে জন আরউইন, বিষ্ণু দে, উইলিয়াম আর্চার সবাই বলেছেন, এই সবের জন্যে যামিনী রায় বাংলার, বিশেষ করে বাঁকুড়া লোকশিল্পের দিকে ঝুঁকলেন। ডঃ মূলকরাজ আনন্দ ১৯৬৩-তে ‘ওয়ার্লড উইন্ডো’ কাগজে লিখেছিলেন যে, একজন শহুরে শিক্ষিত বাঙালি শিল্পীর ফ্যাশনেবল পশ্চিমী আর্ট থেকে লোকশিল্পের দিকে ফিরে তাকানো আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেন একজন আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীর আলটামিরা গুহাচিত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ার মতন। কিন্তু এটা তা নয়। বিষ্ণু দে আর জন আরউইনের মতের সঙ্গে সায় দিয়ে ডঃ আনন্দ বলেন যে, এটা হল ঘরের ছেলের ঘরে ফেরার মতন। ফলে তাঁর ছবিতে রং, কম্পোজিশান আর বিশেষ করে লাইনের টানে এমন একটা সরলতা এল, যার চরম প্রকাশ দেখা যায় বাঁকুড়ার আর কালীঘাটের শহুরে লোকশিল্পীদের পটে। তাছাড়া শহীদ সুরাবর্দী বলেছেন যে, যামিনী রায়কে আধুনিক কিছু কিছু পাশ্চাত্য শিল্পীদের কারভিলিনিয়ার লাইনও প্রভাবিত করেছিল।

কালীঘাটের পট যামিনী রায়কে কিভাবে বা কতখানি প্রভাবিত করেছিল, এ ব্যাপারে শহীদ সুরাবর্দী প্রমুখ পণ্ডিত সমালোচকরা বিশেষ কিছুই খুলে বলেননি। অন্যরা কে কী বলেছেন তার আগে বলি যে, শ্রীমতী শান্তা দেবী ১৯৩১-এর শেষের দিকে বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে যামিনী রায়ের নিজের বাড়িতে তাঁর একটি ছোট প্রদর্শনী দেখেছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি প্রবাসীতে লিখেছিলেন যে, সেই বাড়িতে দুটি ঘরে যামিনী রায়ের নতুন ঢং-এ আঁকা ছবি ছিল। তারপর বলেছিলেন যে, শিল্পী বাংলার নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে “কালীঘাট হইতে শুরু করিয়া মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম আর বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামে তিনি যে সকল পুরনো পট সংগ্রহ করেন তাহা একটি ঘরে সজ্জিত দেখিলাম।” তারপর লেখিকা যামিনী রায়ের নতুন ছবির লাইনের সঙ্গে পটচিত্রের সরল সহজ রেখার সাদৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান আর বলেন যে, যামিনী রায় বাংলার পটচিত্রের দিকে ফিরে তাকিয়ে ঠিক পথ নিয়েছেন। সকলেই জানেন, সেই আদিম যুগ থেকে রেখার জোর আর সাবলীলতা, ভারতীয় শিল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটা কথা আছে, কিষেণগড়ের চিত্রকররা এক সাপটা টানে মেয়েদের ‘প্রোফাইল’ আঁকতে পারতেন। জড়ানো পট আর বিশেষ করে কালীঘাট পটের রেখার স্বতঃস্ফূর্ততার কারণ ছিল পটুয়াদের ‘ধর তক্তা মার পেরেক’-এর মতন ঝটিতি আঁকার ফল। এঁরা ছবি আঁকতেন তড়িৎ গতিতে, তা না হলে এক পয়সা দু’পয়সায় বিক্রি করে মজুরি পোষাতো না।

এই ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ডঃ অশোক মিত্র মশাই বলেছেন যে, যামিনী রায়ের ছবির রেখা আর কালীঘাটের ছবির রেখা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। কালীঘাটের পটের রেখা ক্যালিগ্রাফিক লাইন, যা প্রথম চোটে হয় তাই চরম। অন্যদিকে যামিনী রায়ের লাইন ‘আর্কিটেকটনিক’ আর ডেলিবারেট, যা একান্ত চিন্তা, অনুশীলন আর প্রয়াসের ফল। কথাটা একটু ভেবে দেখলে মনে হয় পুরোপুরি ঠিক নয়। যামিনী রায় সারা জীবনে কত ছবি এঁকেছিলেন, দশ হাজার না বিশ হাজার, তার কোন হিসেব নেই। এই সব ছবিতে তিনি কেবল একরকম রেখাই আঁকেননি, কোথাও তিনি রেখা এঁকেছেন ভেবেচিন্তে ধরে ধরে, কোথাও কালীঘাটের পটের মতন চটপট একটানে, কোথাও ভাঙা ভাঙা ভাবে। অতএব যামিনী রায়ের সব ছবির রেখাই ডেলিবারেট, একথাটা ঠিক মনে হয় না। রেখার সঙ্গে সঙ্গে কালীঘাটের পটের ভলিয়্যুম-এর ব্যাপারটা যামিনী রায়কে প্রভাবিত করে।

রেখার পর আসছে ছবির পুনরাবৃত্তির কথা। যামিনী রায় একই ছবি কিছু অদল-বদল না করে বারবার একইভাবে আঁকতেন। এর ব্যাখ্যা করতে একজন সমালোচক বলেছেন যে, বৈষ্ণব যামিনী রায় বিশ্বাস করতেন বারবার একই বীজমন্ত্র উচ্চারণের মতন ছবি বার বার আঁকলে তার শক্তির ক্ষয় হয় না। কথাটার সত্যি মিথ্যে জানি না। তবে একথা বলা যায়, এর একটা সহজ কারণ আছে। যামিনী রায় এই পুনরাবৃত্তি নিয়েছিলেন জড়ানো পট আর বিশেষ করে কালীঘাটের পট আঁকিয়ে পটুয়াদের কাছ থেকে, যাঁরা একই ছবি হাজারবার আঁকতেন, যা সম্ভব হত তাঁদের ছবির সরলতার জন্যে। তাই যামিনী রায়কে কেউ যদি জিজ্ঞেস করত যে আপনি এই পুনরাবৃত্তি করেন কেন, তাঁর ছবি এত সস্তায় বেচেন কেন, তখন তিনি জবাব দিতেন, “আমি যে পোটো।”

যামিনী রায় তাঁর নতুন পদ্ধতিতে আঁকার জন্যে যে সব ভাবনা-চিন্তা, নতুন রীতি, নতুন ঢং গ্রহণ করলেন, কোথা থেকে এল তার অনুপ্রেরণা? শহীদ সুরাবর্দী থেকে শুরু করে জন আরউইন, বিষ্ণু দে, উইলিয়াম আর্চার সবাই বলেছেন, এই সবের জন্যে যামিনী রায় বাংলার, বিশেষ করে বাঁকুড়া লোকশিল্পের দিকে ঝুঁকলেন। …বিষ্ণু দে আর জন আরউইনের মতের সঙ্গে সায় দিয়ে ডঃ আনন্দ বলেন যে, এটা হল ঘরের ছেলের ঘরে ফেরার মতন। ফলে তাঁর ছবিতে রং, কম্পোজিশান আর বিশেষ করে লাইনের টানে এমন একটা সরলতা এল, যার চরম প্রকাশ দেখা যায় বাঁকুড়ার আর কালীঘাটের শহুরে লোকশিল্পীদের পটে।

বলা বাহুল্য এই উক্তি মহাজনোচিত বৈষ্ণব-বিনয়। যামিনী রায় যদি পোটোই হতেন তা হলে তাঁর ছবি গ্রামীণ বা শহুরে লোকশিল্পের ওপরে উঠত না। তিনি শিক্ষিত, চিন্তাশীল শিল্পী ছিলেন। তিনি যা কিছু উপাদান গ্রহণ করেছেন সেগুলোকে তাঁর হাড়-মাস-শাঁস করে নিজের শিল্প প্রতিভা দিয়ে এমন একটা শিল্পস্তরে তুলে দিয়েছিলেন যাতে তাঁর সই আর তাঁর ঢং সুস্পষ্ট ছিল।

অনেকে বলেন যে যামিনী রায় শেষ অবধি তাঁর শিল্পের পুনরাবৃত্তিতে বন্দী হয়ে তার বাইরে বেরোতে পারেননি। যামিনী রায় যে সব উৎস থেকে রস টেনে যে সব মালমশলা ব্যবহার করেছিলেন, তা নিয়ে আর কি কি করা যেত বা না-যেত, তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর শিল্প জীবনের শেষ পর্বে তাঁর স্বকীয় চক্র থেকে বের হয়ে একটা নতুন দিক নিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সনের পর আমি তাঁর যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধীয় ছবিগুলোর কথা বলছি, যা তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির পর্যায়ে পড়ে। ১৯৬২-র জানুয়ারির ‘আর্ট ট্রেন্ডস’ কাগজে সুনন্দ (sunanda) বলে একজন সমালোচক লেখেন যে, এই ছবিগুলিতে যামিনী রায় বাংলার লোকশিল্প আর রোমানেসক্ ফ্রান্স থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন, তা মূলত ভারতীয় হলেও তার আবেদন সার্বজনীন। সুনন্দর কথা: ‘ইট ইজ মডার্ন উইদাউট বিয়িং ইকোল দ্য প্যারি।’

আজীবন দেশের মাটিকে আঁকড়ে ধরে যামিনী রায়কে তাঁর পরিণত বয়সে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যে, বিষয়বস্তুর জন্যে পশ্চিমের দিকে আবার তাকাতে হয়েছিল। জানি না এর মধ্যে কেউ একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেখবেন কিনা যে আজকের সঙ্কুচিত দুনিয়ায় বিদেশী প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে একেবারে দেশি শিল্পী হওয়া সম্ভব নয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা একটু বদলে বলে শেষ করি— “যামিনী রায় শেষ খাঁটি বাঙালি শিল্পী। এমন শিল্পী আর হইবে না, আর হইয়াও কাজ নাই।” যামিনী রায়ের নিজের চিত্রকলা জ্বলজ্বলে হয়ে বেঁচে রয়েছে আর থাকবেও। কিন্তু আমরা কি আজও তাঁর প্রকৃত উত্তরসাধককে পেয়েছি?

*ছবি সৌজন্য: Priyolekha, Pratibedan, Pinterest

বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।