‘ভাগ্যিমানির ছবি ‘বলে একটি ছোটগল্প লিখেছিলাম, বছর পনেরো আগে, কলকাতায় বসেই। তাতে মাসি-মেসোর আশ্রিত ছোটমেয়ে ভাগ্যিমানি মনে করে, দু’রকমের পৃথিবী আছে। যারা পেট ভরা খাবার পায়, মা-বাবা পায়, তারা শোয় খাটের উপর। যেমন তার মাসির ছেলে। ভাগ্যিমানি আর তার দিদা খাটের নীচে। মা ছেড়ে গেছে ভাগ্যিমানিকে। খাটের তলার দুনিয়াটা তাই তাদের মতোদের জন্য।

ছোটবেলার হাজরা রোডের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দল ভাগ্যক্রমে খাটের ওপরের পৃথিবীতে উঠে গিয়েছিলাম। দেশভাগের কিছু আগে থেকেই বাবার একটা চাকরি ছিল। আর দশজন ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গীয়দের মতো ক্যাম্পে এসে উঠলে জীবনটা অন্যরকম হত।

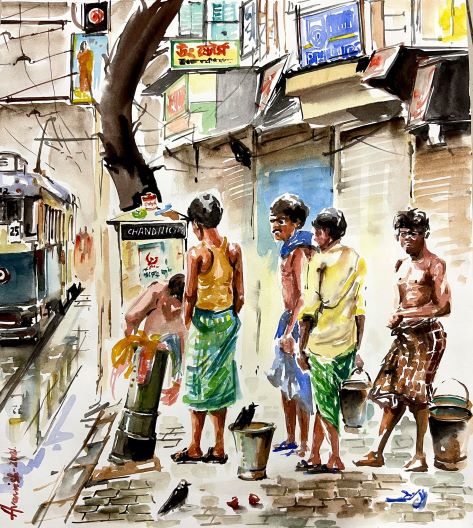

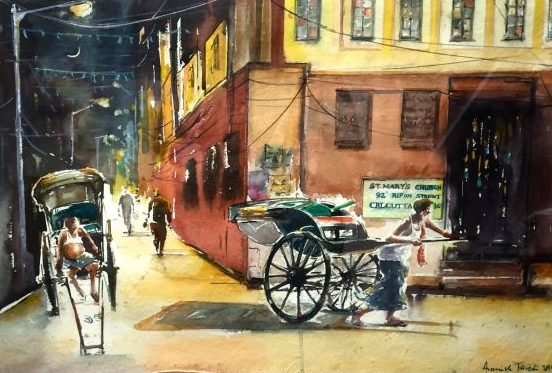

হাজরা রোডে ফাঁকা জায়গা বিশেষ ছিল না। কিছু পুরনো বনেদি, কিছু নতুন মিশিয়ে সারি সারি বাড়ির ওপরতলায় বাড়িওলা ও তাদের থেকে আরও নীচের সারিতে ভাড়াটেরা, নীচে দোকানঘর, বাজার। দোকানের মালিকরা সম্পন্ন হলেও কর্মীরা নিম্নমধ্যবিত্ত বা গরিব। এছাড়া মুটে, রিক্সাওলা, ঠেলাওলা, যাদের অধিকাংশই বহিরাগত, শহরে ছাতু আর জল খেয়ে জীবনধারণ করে। জমা টাকা পাঠিয়ে দেয় দেশের বাড়িতে। ছেঁড়া গেঞ্জি, উস্কোখুস্কো চুল, খৈনি ডলতে থাকা এদেরই আমরা আসাযাওয়ার পথে সর্বদা দেখেছি।

ষাটের দশকের কলকাতায় শ্রেণীবৈষম্য আর দারিদ্র্যের এই ছবি চোখে সয়ে গিয়েছিল। গরিবের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ‘সূর্যতোরণ’ সিনেমার উত্তমকুমারের গানে ধরা থাকবে। এটাও সত্যি যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের দু’দশকে মধ্য-নিম্নবিত্তের সঙ্গে গরিবের পার্থক্য এতটাই ক্ষীণ ছিল, যে জীবিকাগত সামান্য বিপর্যয়েই ফুটপাথে ফিরে যাবার ভয় থাকত।

সন্ধেবেলা বাবা ঠিক সময়ে অফিস থেকে ঘরে না ফিরলে মায়ের যে কান্নার শব্দ শোনা যেত, তার মূলে ছিল এই ফুটপাথে ফেরত যাবার ভয়। কাজেই আমাদের মতো উদ্বাস্তু পরিবার যে ধনীর চেয়ে দরিদ্রের সঙ্গে বেশি একাত্মবোধ করবে, তাতে আশ্চর্য কিছু ছিল না। বাংলা ছবিতে শ্রেণীচেতনা এল মৃণাল সেনের হাত ধরে। শহর, গ্রামের নড়েচড়ে জেগে ওঠা। ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১, কোরাস। ‘পথের পাঁচালী’র দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে শহর-দেশের স্বপ্নরহিত বাস্তবকে ধরা।

১৯৬৬-৬৭ সালে লেখা কবিতার খাতা খুলে দেখছি, আমি সর্বহারার ঐক্য, কাস্তে হাতুড়ি আঁকা লাল পতাকা ওড়ার স্বপ্ন, এইসব বিষয়ে আবেগপূর্ণ কবিতা লিখছি। ধনী ও ধনতন্ত্র বিষয়ে একটা স্বাভাবিক বিরাগ আমার মনে ক্রিয়াশীল ছিল। সেটা ক্রমাগত নিজেদের উদ্বাস্ত বলে বাবা-মায়ের উল্লেখ করা থেকে তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

ক্ষীরোদ ঘোষের বাজারটা ছিল এক অর্থনৈতিক মহাবিশ্ব। সবজি বাজার, মাছের দোকান, মুদিখানা, তেলের ঘানি, এসব ভিতর দিকে, বাজারের পেটের ভিতর। বড় রাস্তার উপর যে ফুটপাথ, তাতে মনোহারী দোকান, সরকারি সমবায়ের শাড়ির দোকান, চিনির আড়ত। তিনটে বড় গেট ছিল বাজারের, তার দু’ধারে আরও ছোট দোকান, রেশন দোকান, একজন টায়ার ডিলারও ছিল। এই দোকান ও আড়তদারদের অনেকেই আমাদের প্রতিবেশী। ওই একশোখানা ফ্ল্যাটবাড়ির গলিঘুঁজির মধ্যে কোথাও থাকত।

কিন্তু এছাড়াও একদল মানুষ থাকত আকাশের নীচে, বাড়ির পাশের লেনটা ছেড়ে ফুটপাথের ওপর। কুড়ি পঁচিশটি পরিবার। আশি থেকে একশোজন হবে। তবে দেশে কেউ চলে গেলে, দেশ থেকে কেউ এলে সংখ্যায় বাড়া-কমা হত। আমরা, বেড়াতে আসা আত্মীয়রা এদের উল্লেখ করতাম ‘ভিখারি’ বলে, কিন্তু ভিক্ষা এদের পেশা ছিল না। পুরুষরা মোট বইত, রিক্সা চালাত। মেয়েরা রান্নাবান্না, টিউবওয়েলের জলে স্নান কাপড় কাচা করে নিত। অবসরে এ ওর মাথার উকুন বাছত। আমাদের পিছনদিকের ছোট ঘরটির জানলা থেকে এদের ঘরকরনা দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যেত। পার্বনে এদের সম্মিলিত গান শোনা যেত। আবার কখনও নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় চিৎকার চলত অনেকক্ষণ। যে বাড়ির লাগোয়া ফুটপাথে এরা থাকত, তাদের জানলা থেকে বালতি বালতি জল ঢালা হত ঝগড়া থামানোর জন্য ন্যূনতম বলপ্রয়োগ হিসেবে। বিশেষ করে রাতের বেলা, সারা পাড়া যখন ঘুমিয়েছে।

আবার কখনও কোনও পরিবারে বিয়ের উৎসব হত। হলুদ শাড়ি ও কাপড়ে মেয়েপুরুষ, গান, ঢোল বাদন হত। আবার কখনও শিশুর জন্ম নিয়ে হত উৎসবের মতো, খাওয়া দাওয়া গান। শিশুরা কোথায় জন্মাত দেখিনি। সরকারি হাসপাতালেও সম্ভব, কারণ তখনও তো আধার কার্ড আসেনি। বিহারের কোনও দরিদ্র অঞ্চল থেকে এসে রুজি রোজগারের টানে এরা কলকাতায় থাকতে আরম্ভ করেছিল। এদের ভাষা ঠিক হিন্দিও নয়, হিন্দির কোনও গ্রামীণ অধ্যায়। কিন্তু মাথার উপর ছাদ ছাড়াও যে মানুষের চলে, এটাও একটা আশ্চর্য আবিষ্কার। কলকাতার আবহাওয়া দিল্লির মতো রুক্ষ, কঠোর নয়, এটাও একটা কারণ। গরমের দুপুরে, শীতের রাতে, বাজারের ভিতরে আশ্রয় নিত ওরা। অতর্কিত বর্ষা একটা সমস্যা তৈরি করত। বৃষ্টি হঠাৎ এসে গেলে চটে মোড়া সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে ছুট লাগাত বাজারের নীচে। কাগজপত্রহীন, নাগরিকত্ব প্রমাণবিহীন জীবন তারা কতদিন কাটিয়েছিল জানি না। তবে গত পনেরো কুড়ি বছর ওদের দেখিনি।

কলকাতা যে কাজ করতে আসা মানুষকে এবং পথবাসীকেও যথাসাধ্য আশ্রয় দেয়, তা শৈশবেই বুঝতাম। সীমান্ত-সন্নিহিত রাজ্য, মানুষের আসাযাওয়া লেগে আছে। জীবনযাপন এখানে সহজ ও শস্তা। কলকাতায় যারা আসে, তারা সহজে চলে যেতে চায় না। তবে কলকাতা থেকে বাঙালির বহির্গমন লেগেই আছে। আশ্রয়, একটু ভাল মজুরি, অথবা কাজের বড় সুযোগের জন্য। আমিই এক উদভ্রান্ত যে অভিমানে অকালে কলকাতা ছেড়েছিলাম। একটা বয়স পর্যন্ত, যেটা মায়ের হিসেবে ঠিকঠাক, রোজ হাজরা পার্কে খেলতে যেতাম।

ওখানে বেড়াতে বড়দের যে কতিপয় কথা কানে লেগে আছে, তার মধ্যে একটা, এই বাঙালগুলো এসে আমাদের দেশটার সর্বনাশ করল। মনে আছে ফিরে গিয়ে নালিশ করেছিলাম। বাবা-মা হেসেছিলেন। তাঁরা নিশ্চয়ই এমন কথা নানা দিক থেকেই শুনতে পেতেন। আরও একটা মজা, যে বাড়ি ও বাসার তফাৎ বুঝি ছ’বছর বয়সে। আমরা যখন খেলতাম, আমাদের ছেড়ে রাখা চটির ঢিপি পাহারা দিতেন এক অর্ধবেকার কাকা। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কোথায় থাকি। ক্ষীরোদ ঘোষ বাজারের দিকে আঙুল তুলে বলেছিলাম, ওখানে আমাদের বাড়ি। তোমরা কিনেছ না ভাড়া থাক? উত্তরে আমার বিমূঢ় মাথা নাড়া। তাহলে ওটা তোমাদের বাড়ি নয়, বাসা। বুঝলাম।

সন্ধেবেলা খেলা শেষ করে ফিরতে ফিরতে মনে হয়েছিল, পাখিরা যেমন কুলায় ফেরে, আমিও তেমন চলেছি আমার নীড়ে। অস্তসূর্যের আলো মেখে।

কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।