১৯৩৯ সালের ১৯ অগস্ট।

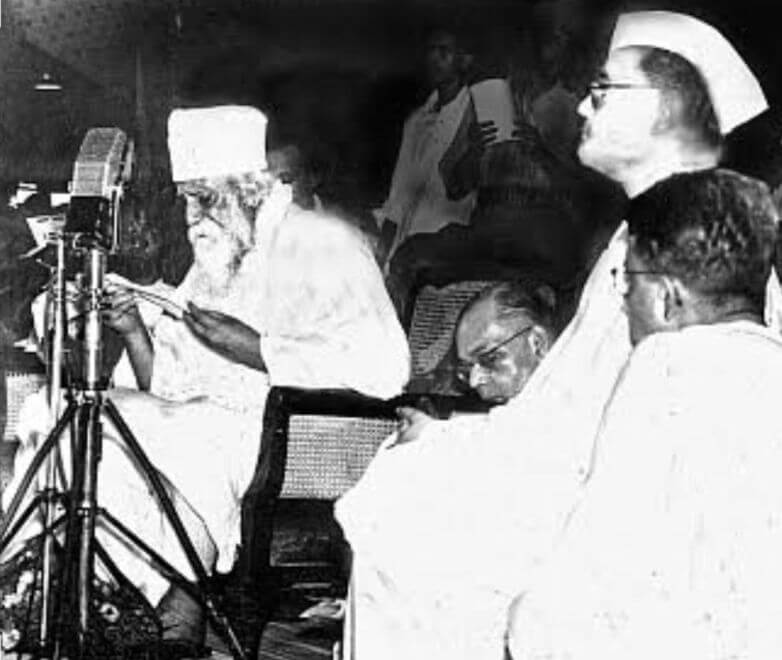

মধ্য কলকাতার তৎকালীন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এবং হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলের অদূরে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। বেলা যত বাড়ছে, ভিড়ও তত বেড়ে চলেছে। লোকমুখে খবর বাতাসের আগে পৌঁছে গিয়েছে নানা জায়গায়। ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছেন বাঙালির শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক আইকন, জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। এবং এসে পড়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়ও। এসেছেন সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু। এঁদের উপস্থিতিতে মঞ্চ উজ্জ্বল করে উপস্থিত হলেন নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি এসেছেন এই জায়গায় সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনায় একটি ঐতিহাসিক ভবন গড়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। সেই অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সদনটির নামকরণ করেন ‘মহাজাতি সদন’।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর তিনি বলেছিলেন:

‘আজ এই মহাজাতি সদনে আমরা বাঙালী জাতির যে শক্তি প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সংশয় কণ্টকিত। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি; যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করি। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান।’

[the_ad id=”266918″]

আসলে সুভাষচন্দ্র বসু যখন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে কলকাতার নাগরিকদের সভা-সমিতি করার কোনও উপযুক্ত বড় প্রেক্ষাগৃহ নেই। সেই সময় তিনি কলকাতা পুরসভার কাছে ৩৮ কাঠা জমির জন্য আবেদন জানান। কলকাতা পুরসভা এক টাকা লিজ়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এবং হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলের অদূরেই এই জমিটি দেয়। সেখানেই গড়ে ওঠে মহাজাতি সদন। এই সদনের নকশা এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন, শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর। ভিত্তিস্থাপন হবার পর রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গানটির শেষ দুটি স্তবক উচ্চারণ করে বলেছিলেন,

‘সেইসঙ্গে একথা যোগ করা হোক বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি সাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনও কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।’

রবীন্দ্রনাথ এসেছেন এই জায়গায় সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনায় একটি ঐতিহাসিক ভবন গড়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। তিনি সদনের নামকরণ করেন ‘মহাজাতি সদন’।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এবং দর্শন সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনে অন্যতম মূলমন্ত্র করেছিলেন। এবং সেই মূলমন্ত্রের বিষয়টি হল, তাঁর রাজনৈতিক জীবন জুড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রচেষ্টা। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ সবসময় যে ঐকমত্যে থাকত, তা নয়। তবু তাঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, স্নেহশীল ছিলেন। একবার রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের জীবনের ব্যবহারিক এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রশংসা করে এক তারবার্তায় লিখেছিলেন,

‘অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়াছ তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনো সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ভদ্রতাবোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে; তাহা হইলেই আপাতদৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই চিরন্তন জয় পরিণত হইবে।’

[the_ad id=”266919″]

রবীন্দ্রনাথ এইসময়ে পুরীতে ভ্রমণ করছিলেন। আসলে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে তখন সুভাষচন্দ্রকে একঘরে করার ষড়যন্ত্র চলছিল, যা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল এবং তিনি অস্থির হয়ে সুভাষচন্দ্রের পক্ষ নিয়েছিলেন। কবির মনে হয়েছিল, সুভাষ হয়তো সাময়িক মানসিক চাপ ও উত্তেজনার বশে পদত্যাগ করে ফেলতে পারেন। কবি এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ৩ এপ্রিল সুভাষচন্দ্রকে একটি পত্র লেখেন। সেটি এরকম:

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

কল্যাণীয়াসু,

কয়েকদিন কলকাতায় এসে দেশের লোকের মনের ভাব ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছি। সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে এমন অনুকূল অবসর যদি দ্বিধা করে হারাও তাহলে আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। বাংলাদেশ থেকে তুমি যে শক্তি পেতে পার তার থেকে বঞ্চিত হবে, অন্য পক্ষও চিরদিন তোমার শক্তি হরণ করতে থাকবে। এত বড় ভুল কিছুতেই কোরো না। তোমার জন্য বলছিনে, দেশের জন্য বলছি। মহাত্মাজী যাতে শীঘ্রই তাঁর শেষ বক্তব্য তোমাকে জানান দৃঢ়ভাবে সেই দাবী করবে। যদি তিনি গড়িমশি করেন তাহলে সেই কারণ দেখিয়ে তোমরা পদত্যাগ করতে পারবে। তাঁকে বোলো শীঘ্রই তোমাকে ভবিষ্যতের কর্তব্য স্থির করতে হবে, অতএব আর বিলম্ব সইবে না। আশাকরি তোমার শরীর সুস্থ হবার দিকে চলেছে। আজই শান্তিনিকেতনে ফিরছি…’

এই চিঠির সাড়ে তিন মাসের মাথায় অর্থাৎ আগস্টের বারো তারিখে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে লেখা হয়,

‘গুরুতর নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য তিনি কোন নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।’

[the_ad id=”270084″]

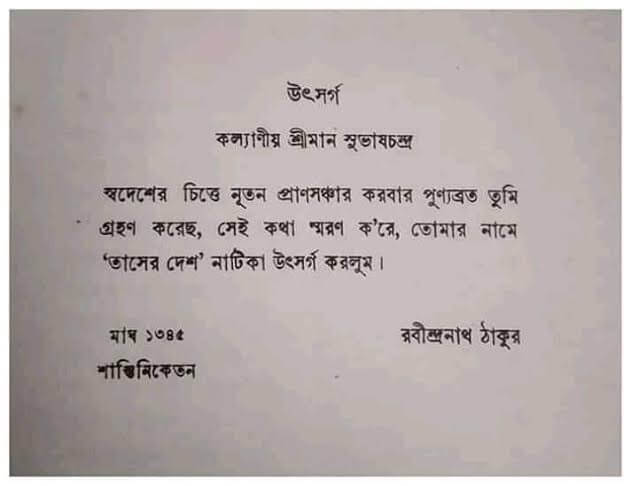

যদিও সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্ক যথেষ্টই ঘনিষ্ঠ ছিল, তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কখনওই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কোনও সুপারিশে অংশগ্রহণ করেননি। এদিকে সেই বছরই নিজের লেখা নাটক ‘তাসের দেশ’ নতুনভাবে পরিমার্জিত করেন কবি। দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণকালে দেখা গেল তিনি গ্রন্থটি সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গে লিখেছিলেন,

‘কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র,

চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে ‘তাসের দেশ’ নাটিকা উৎসর্গ করলুম।’

কবির সঙ্গে দেশনায়কের শেষ সাক্ষাৎকারটি হয়েছিল ১৯৪০ সালের ২ জুলাই, মঙ্গলবার। এগারোটার সময় সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোয় কবির সঙ্গে দেখা করতে। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারে কী কথা হয়েছিল বা কী বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছিল, তার কোনও নির্ভরযোগ্য দলিল নেই। যদিও ইউনাইটেড প্রেস জানায়, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ সবসময় যে ঐকমত্যে থাকত, তা নয়। তবু তাঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, স্নেহশীল ছিলেন।

এই সাক্ষাৎকারের ঠিক পরেই বেলা আড়াইটে নাগাদ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এলগিন রোডের বাড়ি গিয়ে সুভাষচন্দ্রকে ভারত রক্ষা আইনের ১২৯ ধারা মতে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি করেন। সন্ধ্যায় এই খবর পেয়ে কবি ভারাক্রান্ত মনে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

পরের দিন, অর্থাৎ ৩ জুলাই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে দেশনেতার প্রতি সস্নেহ শুভকামনা জ্ঞাপন করে একটি প্রেস বিবৃতি দেন। বলেন,

‘অল্প কয়েকদিন হোলো আমার কোনো ভাষণে আমি দেশের লোকের কাছে যে বেদনা জানিয়েছিলুম, সেটাতে বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ করা হয়েছে বলে একটা অনুমান সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সেটা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে ব্যক্তিবিশেষকে এরকম গঞ্জনা আমার স্বভাবসঙ্গত নয়।’

আরও বলেন,

‘আমি সুভাষকে কখনো ভর্ৎসনা করিনি তা নয়, করেছি তার কারণ তাকে স্নেহ করি।… ব্যক্তিগতভাবে সুভাষকে আমি স্নেহ করি।… তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসেন এবং দেশবিদেশের রাষ্ট্রনীতি তিনি চর্চা করেছেন সেইজন্যে তাঁর কাছে আমি আশা করি এবং দাবী করি তিনিও দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, তার সাংঘাতিক অনৈক্য গহ্বরের উপরের সেতু বন্ধন করবেন, তাঁর প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করবেন, তাঁর দেশ সেবা সার্থক হবে। চারিদিকে দলীয় আঘাতে অভিঘাতে তাঁর মনকে উদ্ভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই সস্নেহ শুভকামনা।’

এই বিবৃতি থেকে একথা স্পষ্ট যে অনুজ দেশনায়ককে কতটা ভালবেসেছিলেন কবি।

*

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯১৪ সাল নাগাদ। সুভাষ তখন ছাত্রনেতা। প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এ পড়েন। কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। অবশ্যই কবির কাছ থেকে দেশসেবার পরামর্শ পেয়েছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের পল্লি উন্নয়ন পরিকল্পনা বা বক্তব্য যুবক সুভাষের ভাল লাগেনি।

[the_ad id=”270085″]

পরে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ১৯৩৮ সালের ৮ ডিসেম্বর শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করতে গিয়ে নিজেই সে কথা স্বীকার করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। বলেছিলেন, ‘প্রথমটা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, বাংলার ভাবপ্রবণ যুবকদের কাছে কেন তিনি নীরস পল্লীগঠনের কথা বলিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি তখন আমরা কোন প্রেরণা বোধ করি নাই।’

এর আগে ১৯২৮ সালে ব্রাহ্ম-পরিচালিত সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পুজো ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে সুভাষচন্দ্রের কীর্তিকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভর্ৎসনা করেন। আসলে ব্রাহ্মদের এই কলেজে মূর্তিপুজো ছিল নিষিদ্ধ। কিছু ছাত্র এই নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে পুজোর ব্যবস্থা করলে পরিচালন সমিতি শাস্তিস্বরূপ ছাত্রদের জরিমানা করে। ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে সেদিন সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এতে অখুশি হন। এতটাই অখুশি হন, যে সে বছর ৯ আগস্ট রথীন্দ্রনাথকে এই মর্মে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

‘সুভাষ বোস অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে বসেছে।… ও লোকটার পরে একেবারে শ্রদ্ধা চলে গেছে।’

স্পষ্টতঃ সে সময় রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের প্রতি খুবই বিরূপ ছিলেন। কিন্তু এর বছর দুই পর আবার তাঁদের সম্পর্কে নতুন করে স্নেহ ও প্রীতির সঞ্চার ঘটে এবং নেতাজির অন্তর্ধান পর্যন্ত সেই সম্পর্ক অটুট ছিল।

*ছবি সৌজন্য: লেখক

গ্রন্থঋণ:

১। রবিজীবনী অষ্টম খণ্ড – প্রশান্তকুমার পাল

২। রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ড – কুমার মুখোপাধ্যায়

৩। দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল – সুভাষচন্দ্র বসু

৪। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

৫। চিঠিপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ – আনন্দবাজার পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড

৮। পশ্চিমবঙ্গ, নেতাজি সংখ্যা, ১৯৯৭

৯। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র – নেপাল মজুমদার

১০। রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড – পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।