প্রবাসের পটভূমিকায় লিখিত বলে উপন্যাসে ইংরিজি সংলাপ ও শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে।

আগের পর্ব পড়তে: [১]

ক্লাস সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল রোহিণী৷ এই সময় সাধারণত লাউঞ্জে বসে ও৷ সব ফ্যাকাল্টিই রিল্যাক্স করার জন্য লাউঞ্জে বসে কখনও কখনও৷ লাউঞ্জের ক্যাফেটেরিয়া থেকে কফি আর স্ন্যাক্স কিনে খায়৷ এটা শুধু মেয়েদের কলেজ৷ মেয়েরা বেশিরভাগই শ্বেতাঙ্গ এবং ক্যাথলিক৷ স্বভাবত তারা ভীষণ বাধ্য– বড্ড বেশি গৃহপালিত৷ কতই বা বয়সের তফাৎ রোহিণীর সঙ্গে? বছর নয়-দশ বড়জোর৷ ছাত্রীমহলে রোহিণী ইনস্ট্যান্ট হিট৷ ছাত্রীদের সঙ্গে সে বন্ধুর মতো মেশে৷ ক্লাসের বাইরে রাস্তায় দেখা হলে দাঁড়িয়ে কথা বলে৷ অফিস আওয়ারে পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনা করা তো আছেই৷ ওটা এখানকার সিসটেমেরই অংশ৷ কিন্তু রোহিণী প্রথম এদেশে পড়তে এসেই দেখেছিল মার্কিনিরা খুব খোলামেলা হয়৷ একটুতেই বন্ধুত্ব হয়ে যায়৷

সাধারণত রোহিণী লাউঞ্জে বসে না শুক্রবার ছাড়া৷ দুটো-দুটো কোর্স দেয় রোহিণী৷ অর্থাৎ ফল-এ দুটো, স্প্রিং-এ দুটো৷ সোম-বুধ-শুক্র ক্লাস থাকে ওর৷ মঙ্গল-বৃহস্পতিও আসতে হয়৷ অফিস আওয়ার্সে থাকতে হয় ডিপার্টমেন্টে৷ তবে ওই দিনগুলো নিজের কাজ করতেও বাধা নেই৷ নিজের কাজ মানে গবেষণার কাজ৷ রোহিণীর কাজের বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং৷ অন্ততঃ রোহিণীর নিজের তাই মনে হয়৷ ‘সিটিস্কেপ অ্যান্ড ইটস এফেক্ট অন দ্য মাইন্ড অফ পিপল’– অর্থাৎ বাঙালি সমাজে গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ কীভাবে অ্যাডজাস্ট করে, অ্যাকোমোডেট করে, কীভাবে তাকায় তাদের ফেলে আসা গ্রামের দিকে, তাই নিয়ে৷ এই এপ্রিলেই রোহিণী ডিসার্টেশন জমা দিয়েছে৷ এই চাকরিটা সে পেয়েছে ‘ফল’ থেকে৷ তার আগে শিকাগোতে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট ছিল৷ উনত্রিশ বছর বয়সেই পায়ের তলার জমিটা বেশ শক্ত করে নিয়েছে রোহিণী৷ বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো ছিল৷ আইএসসি-র পর দিল্লির পাট চুকিয়ে আমেরিকায় আসার সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণভাবে ওর নিজের৷ বাড়ি থেকে শুধু ঠিকভাবে শুরুটা করিয়ে দিয়েছে৷ কিন্তু তারপর যখন এসএটি পরীক্ষা দিয়ে আমেরিকার গোটা চারেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেল, তখন তার মধ্যে থেকে প্রিন্সটন বেছে নিল৷ এ সিদ্ধান্তটাও পুরোপুরিভাবে রোহিণীরই, যদিও ওর বাবার তাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না৷ বস্তুত তারপর থেকে কোনও সিদ্ধান্তেই বাবা বা মায়ের অমত ছিল না৷

ভাগ্যিস প্রিন্সটনে পড়তে এসেছিল ও! তাইতো রণোর সঙ্গে দেখা হল! তাও আজ নয় নয় করে এগারো বছর হয়ে গেল৷ এগারো বছর আগে রণোর সঙ্গে দেখা না হলে রোহিণীর জীবনটা যে এমন মসৃণ গতিতে এগতো না, বেশ বুঝতে পারে রোহিণী৷ এখন না হয় একটা ভাল কলেজে সে অধ্যাপক হিসাবে ঢুকে গেছে, ক্যারলের বেশ নেকনজরেও পড়েছে৷ ক্যারল স্মিথ এই কলেজের ডিন অব আর্টস, রোহিণীর একজন মেন্টরও বটে৷ কিন্তু যদি দৈবাৎ চাকরিটা না জুটত, তাহলে আমেরিকায় থাকা-খাওয়া, বিলাসবহুল জীবনে ঘুরে বেড়ানোয় কোনও অসুবিধে হত না ওর৷ রণোর সঙ্গে বিয়ের পর ও একজন মার্কিন নাগরিক৷ রণোর তো জন্মই আমেরিকায়৷ তার কতদিন আগে থেকে ওর গোটা পরিবারই এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত৷ রণোর দাদুকেও ও দেখেছে বিয়ের আগে৷ রণোর মা-বাবার সঙ্গেও দশ বছর ধরেই আলাপ রোহিণীর৷ রণোর মা-বাবা থাকেন লেক্সিংটনে আর দিদান ফিলাডেলফিয়ায়৷ রণো নিজে নিউ ইয়র্কে৷ রোহিণী ভাবছিল, তার শ্বশুরবাড়ির ছোট্ট পরিবারও ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদেশে, তবে প্রায় সবাই ইস্ট কোস্টে, পিসিমণি বাদে৷ তবু রক্ষে যে ওয়েস্ট কোস্ট নয়৷ এ দেশটার এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত বিশাল দূরত্ব৷ পিসিমণির ওখানে শুধু একবার গেছিল ওরা৷ তখনই ঘোরা হয়েছিল সান ডিয়েগো, সান ফ্রান্সিসকো, লস অ্যাঞ্জেলেস্ এসব শহর৷ পিসিমণি এদিকে আসেন না বেশি৷ রোহিণীদের সঙ্গে ফোনে কথা হয় মাঝে মাঝে৷ অনেকবার করে বলে যান যাবার জন্য৷ রোহিণী এখন প্রতি সপ্তাহে নিউ ইয়র্ক ছোটে৷ ফল বা স্প্রিং ব্রেকে যায় লেক্সিংটনে মাম্মা আর বাবাইয়ের কাছে৷ সামারে ক্বচিৎ কদাচিৎ দিল্লিতে৷

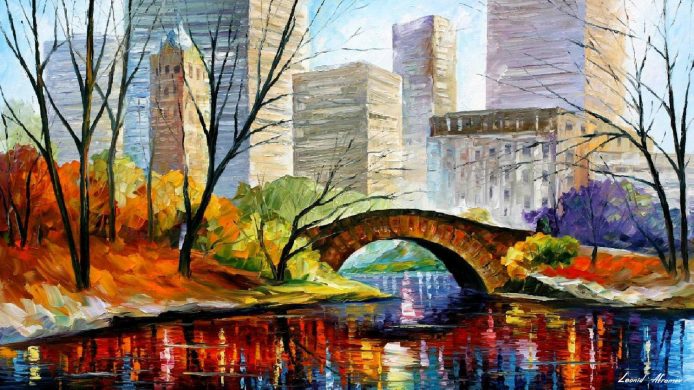

শুক্রবার হলেই ওর মনটা উড়ুউড়ু করতে থাকে৷ ক্লাস শেষ হলে লাউঞ্জে বসে কফি আর কুকিজ় খেয়ে আড়াইটে তিনটের মধ্যে রওনা দেয় নিউ ইয়র্কে৷ রণোর জন্য প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকে শরীর মন৷ দু’জনে মিলে চুটিয়ে মজা করে৷ সারা সপ্তাহ প্রচণ্ড ব্যস্ততার পর রণোও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রোহিণীর জন্য৷ কখনও কখনও ওরা মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট কিংবা মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে গিয়ে সারাদিন সময় কাটায়৷ কখনও পাব বা নাইটক্লাব৷ ইচ্ছে হলে ফেরি নিয়ে লিবার্টি আইল্যাণ্ড৷ প্রিন্সটনে পড়ার সময় থেকেই নিউ ইয়র্কে কারণে অকারণে আসতে অভ্যস্ত ছিল ওরা৷ আর এখন তো নিউ ইয়র্কেই থাকে রণো৷ রোহিণী ওর কাজের জায়গার কাছাকাছি একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছে৷ ওর কলেজের অনেক নতুন ফ্যাকাল্টি এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে৷ দশ মিনিটের দূরত্বে তিনতলার এই অ্যাপার্টমেন্ট৷ একটাই বড় ঘর, আর বাথরুম৷ একপাশে কিচেনেট৷ জানালার পাশে একটা ফুটন, যাকে দেশে থাকতে সোফা কাম বেড বলে জানত রোহিণী৷ এ বাড়িতে কখনওই কেউ আসে না৷ তাই শোওয়ার জন্যই ওটা ব্যবহৃত হয় মূলত৷ একপাশে একটা সিঙ্গল সোফা, ছোট সেন্টার টেবিল৷ অন্যদিকে একটা টেবিল আর দু’খানা চেয়ার৷ পড়ার টেবিল কাম খাবার টেবিল৷ টেবিলের উপর বাহারি ল্যাম্প৷ সবই আইকিয়া থেকে বেশ কম দামে কিনে নিতে পারত রোহিণী৷ কিন্তু তাকে কিছুই কিনতে হয়নি৷ বাবাই আর মাম্মা ওদের ভ্যানটায় করে সব জিনিস এনে গুছিয়ে দিয়ে গেছে৷

বাবাইদের তিনটে গাড়ি৷ তার মধ্যে একটা মিনিভ্যান, যেটা মূলত মাল আনা-নেওয়ার জন্যই ব্যবহার করা হয়৷ আজ রোহিণীর বিশেষ খুশির দিন৷ শুধু উইকেন্ড নয়, আজ হয়ে স্প্রিং ব্রেক শুরু৷ এক সপ্তাহের নির্ভেজাল ছুটি৷ প্রতি উইকেন্ডেই গাড়ি চালিয়ে যাতায়াত করে রোহিণী৷ গাড়িটা অবশ্য রণোর৷ নিউ ইয়র্কে গাড়ি রাখলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি৷ কোথাও গাড়ি নিয়ে যেতে হলে সস্তার পার্কিং খুঁজতে গিয়ে অনেক দূরে পার্ক করতে হয়৷ তার ফলে হাঁটাটাই বেশি হয়ে যায়৷ পোষায় না৷ সেইজন্য গাড়িটা কেনার পর থেকে রোহিণীই ওটা রেখেছে৷ দোকান, বাজার সবকিছুই সুবিধে হয় গাড়ি থাকলে৷ রোহিণীর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নিজস্ব পার্কিং স্পেস আছে৷ সেটা ভাড়ার মধ্যে ধরা৷ গাড়ি না থাকলেও ভাড়াটা যেত৷ তাই গাড়িটা রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় ওর৷ গাড়ি থাকা মানেই ফ্লেক্সিবিলিটি৷ সময়টা নিজের কন্ট্রোলে থাকা৷ অন্যদিন হলে রোহিণী একটু তাড়াহুড়ো করত৷ শুধু শনি-রবি মাত্র সময়৷ এবার স্প্রিং ব্রেক পড়ছে বলে রোহিণী অত তাড়াহুড়ো করছে না৷ বেশ ধীরেসুস্থে এক কাপ কফি আর কুকি নিয়ে লাউঞ্জের উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা সোফায় বসেছে৷ দূর থেকে দেখল পলা আসছে৷

পলা রিড এই কলেজে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা৷ ওর ভেতরে একটা নারীবাদী সত্তা আছে৷ রোহিণী প্রথম প্রথম জানত না৷ পরে আস্তে আস্তে বুঝেছে৷ কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলোর কালো মেয়ে পলা যেন সদ্য আগুন থেকে ছিটকে আসা একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার৷ পিচ ব্ল্যাক একটা ঢাউস গাড়ি চালায়৷ ওর সেমি-প্যারালাইজড্ মায়ের স্বয়ংক্রিয় হুইলচেয়ারে এই গাড়িতে নাকি উঠতে সুবিধে হয়৷ সেইজন্য এইরকম গাড়ি কিনেছে৷ রোহিণীকে বার দুয়েক খাওয়াতে নিয়ে গেছিল৷ একবার কলেজ চত্বরেই ফ্যাকাল্টি ক্লাবে৷ আর একবার বেশ মহার্ঘ্য একটা রেস্তোরাঁয়৷ সেবারই ওর ঢাউস গাড়িটায় বসে প্রাণ খুলে গল্প হয়েছিল৷ পলা বলেছিল, কোন্ শিশুকালে ওকে আর ওর মাকে ছেড়ে চলে গেছে ওর বাবা৷ অন্য সংসার পেতেছে৷ বেশ কয়েক বছর ইনকাম সাপোর্ট-এ থাকতে হয়েছিল ওদের মা-মেয়েকে৷ মা বেশি লেখাপড়া জানতেন না বলে একটা বাচ্চাদের স্কুলে বাথরুম সাফ করার কাজ পেয়েছিলেন৷ কিন্তু সেখানেও অচিরেই সাদা শিক্ষিকাদের একজন অভিযোগ করেছিলেন ওর মায়ের গায়ের গন্ধে নাকি বাচ্চাদের অসুবিধে হচ্ছে৷ যেন সৎপরামর্শ দিচ্ছেন এই ভঙ্গিতে স্কুলের ফ্যাকাসে সাদা প্রধান শিক্ষিকা ফিসফিস করে বলেছিলেন, ‘ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইউজিং সাম পারফিউম বিফোর কামিং টু ওয়ার্ক৷’ পলার মা প্রতিবাদ করেননি, কিন্তু পরদিন আর ফিরে যাননি কাজে৷

দামি রেস্তোরাঁয় মহার্ঘ্য স্টেক আর শ্যাম্পেন খেতে খেতে একটু চুপ করে থেকে পলা বলেছিল:

– পারফিউম কেনা দূরস্থান, আমাদের তখন সংসারে ভরপেট খেয়ে টিঁকে থাকাই একটা প্রাণান্তকর লড়াই৷ বুঝলে! সেদিন থেকে নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ভালো করে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াব৷ তখন মাকে আর ভিক্ষাবৃত্তি করতে হবে না, পদে পদে অপমানিত হতে হবে না৷ রোহিণী কী বলবে বুঝতে পারেনি৷ ক্লাস, রেস, জেন্ডারের সংমিশ্রণে ত্রিস্তরীয় প্রান্তিকতার উদাহরণ পলার মা– শুধু এই কথাটাই মাথায় এসেছিল৷

– এই পৃথিবীতে আমাদের মতো মেয়েরা সবাই বৈষম্যের শিকার, তা সে বর্ণ, শ্রেণি বা লিঙ্গ যে কারণেই হোক৷ তোমাকে এই বৈষম্যের কাঠামোর উপরই কাজ শুরু করতে হবে কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে এই চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপস করে করেই এগতে হবে৷

পলা ঠিক জননেত্রীর ভাষণের মতো বলছিল৷ ওর মধ্যে নেত্রী হবার সব গুণই আছে৷ ছাপোষা নিম্নবিত্ত ঘর থেকে নিজের যোগ্যতায় এই সমাজে সম্ভ্রম এবং জায়গা আদায় করে নিয়েছে ও৷ পলা আজ পরেছে একটা সবুজ রঙের স্কার্ট আর ফ্লোরাল টপ৷ ওর চুলগুলো মোরগের উদ্ধত ঝুঁটির মতো পিছনে চুড়ো করে পনিটেল করা৷ খুব খোশমেজাজে আছে আজ৷ রোহিণীকে দেখে হাত নাড়াল৷ আর একটা সোফা টেনে নিয়ে এসে বসেল রোহিণীর টেবিলে৷

– হে, ইট্স গুড টু সি ইউ টুডে৷৷ নয়তো স্প্রিং ব্রেক হয়ে যেত, জরুরি কথাটা আর বলাই হত না৷ তুমি জানো কিসের কথা বলছি?

বিলক্ষণ জানে রোহিণী কোন জরুরি বিষয়ের কথা উত্থাপিত হতে যাচ্ছে৷ ও ঢোকার পর থেকেই পলা ওকে মাঝে মাঝেই বলে চলেছে ওদের নারীবাদী গ্রুপে একটা ব্রাউন ব্যাগ সেমিনারে বলতে৷ ব্রাউন ব্যাগ সেমিনার খুব ইনফরমাল ধাঁচের সেমিনার৷ সবাই একটু করে স্যান্ডউইচ এনে খেতে খেতে বক্তার কথা শুনবে, মতের আদানপ্রদান করবে, এটাই আইডিয়া৷ পলা কলেজের একটা সংগঠনের সেক্রেটারি যার নাম ‘উই উইমেন৷’ বিভিন্ন দেশ, ধর্ম এবং ভাষার নানারকম ফ্যাকাল্টির মহিলারা এর সদস্য৷ পুরুষ ফ্যাকাল্টিরাও সদস্য হতে পারেন কোনও নারী ফ্যাকাল্টির গেস্ট হিসেবে৷ শর্ত একটাই– সদস্যপদ তাদেরই জন্য, যারা মেয়েদের বিরুদ্ধে যে কোনও রকম বৈষম্যের বিরোধী এবং নারীবাদী৷ সমস্যা অন্য জায়গায়৷ রোহিণী মেয়েদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিরোধী নিশ্চিতভাবে কিন্তু যতটা আন্তরিকতা এবং অ্যাক্টিভিস্ট মনোভাব থাকলে নারীবাদের মতো সোচ্চার প্রতিবাদী মানসিকতা তৈরি হয়, সেটা সে নিজের মধ্যে অনুভব করে না৷ সেইজন্য ব্রাউন ব্যাগ সেমিনারে আদৌ বলতে চায় কিনা, সেটাই ঠিক করে উঠতে পারেনি রোহিণী৷ কিন্তু পলা ছাড়ার পাত্র নয়। হাসি হাসি মুখে বলল,

– বলো তাহলে তুমি কোন ডেটটা প্রেফার করবে, ব্রেকের ঠিক পরের বুধবার, নাকি আরও একটু পরের দিকের বুধবার? টার্মের শেষ নাগাদ রাখি?

– হ্যাঁ, তাই ভালো৷ তখন পড়ানোর চাপটা একটু কমে আসবে।

রোহিণী একটু অনিশ্চিতভাবে বলল! পলা অট্টহাসি হাসছে,

– ওহ্, কাম অন রোহিণী৷ অ্যাকাডেমিক রিসার্চ টপিক নিয়ে তো বলছ না তুমি! তুমি কীভাবে বেড়ে উঠেছ, ইন্ডিয়া থেকে এখানে এসে কী কী ফেস করেছ, তোমার ভ্যালু সিসটেম কোনও আঘাত পেয়েছে কিনা– এইসবই গল্পের মতো বলবে। সবাই মতামত দেবে৷ আলোচনা হবে৷ এর সঙ্গে পড়ানোর চাপের কোনও সম্পর্ক নেই৷

পলা রিড এই কলেজে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা৷ ওর ভেতরে একটা নারীবাদী সত্তা আছে৷ রোহিণী প্রথম প্রথম জানত না৷ পরে আস্তে আস্তে বুঝেছে৷ কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলোর কালো মেয়ে পলা যেন সদ্য আগুন থেকে ছিটকে আসা একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার৷ পিচ ব্ল্যাক একটা ঢাউস গাড়ি চালায়৷ ওর সেমি-প্যারালাইজড্ মায়ের স্বয়ংক্রিয় হুইলচেয়ারে এই গাড়িতে নাকি উঠতে সুবিধে হয়৷ সেইজন্য এইরকম গাড়ি কিনেছে৷ রোহিণীকে বার দুয়েক খাওয়াতে নিয়ে গেছিল৷ একবার কলেজ চত্বরেই ফ্যাকাল্টি ক্লাবে৷ আর একবার বেশ মহার্ঘ্য একটা রেস্তোরাঁয়৷ সেবারই ওর ঢাউস গাড়িটায় বসে প্রাণ খুলে গল্প হয়েছিল৷

আরও দু-চারটে কথার পর বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল রোহিণী৷ পার্কিং লটে গিয়ে গাড়ি বের করে সোজা হাইওয়েমুখো হল৷ হাইওয়েতে আজকে বেশ ভিড়৷ স্প্রিং ব্রেকে সবাই বেড়াতে যাচ্ছে কিম্বা বাড়ি৷ তিনঘণ্টার পথ আজ যেতে চার ঘণ্টার উপর লেগে যাবে বোধহয়৷ একদম প্রথমে একবার প্লেন ধরেও নিউ ইয়র্ক গেছে রোহিণী৷ কিন্তু তাতে গাড়ির চেয়ে বেশি সময় লেগে যায়৷ প্রথমত এয়ারপোর্টে গিয়ে অনেক আগে প্লেন ধরা, তারপর জেএফকে-তে নেমে ম্যানহাটনের অ্যাপার্টমেন্ট অনেকটা পথ৷ সেটা আবার সাবওয়ে ধরে যেতে হয়৷ তার চেয়ে গাড়িতেই অনেক বেশি সুবিধে৷ বিশেষ করে রোহিণী গাড়ি চালানো ব্যাপারটা এনজয় করে খুব৷ একটু ফাঁকা হাইওয়ে হলেই ও ক্রুজ কন্ট্রোলে দিয়ে বসে থাকে৷ বাবাই অবশ্য ওকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছে ক্রুজ কন্ট্রোলে দিতে৷ গাড়ির স্বয়ংক্রিয় গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতেই নাকি সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে৷ বাবাই খুব সাবধানী এসব ব্যাপারে৷ রণো উপযুক্ত ছেলে বাবাইয়ের৷ মাথা ঠান্ডা, পাঁচবার ভেবে ভালোমন্দ বিচার করে তারপরই সিদ্ধান্ত নেয়৷ তুলনায় মাম্মা একটু বেশি ডেয়ারডেভিল৷ মাথা গরম, ঝটিতি সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে বুদ্ধি বিবেচনার চেয়ে হৃদয়াবেগ বেশি কাজ করে৷

মাম্মার বিয়ে হয়ে গেছিল এমএ পড়তে পড়তেই৷ তারপর এদেশে এসে মাম্মা টিচার্স ট্রেনিং কোর্স করে বেশ কিছুদিন বাচ্চাদের স্কুলে পড়িয়েছিল৷ সেই চাকরি অবশ্য ছেড়েছুড়ে দিয়েছে বহুদিন৷ মাম্মার মতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মহিলা কেন যে নিজের কেরিয়ারটাকে সিরিয়াসলি নিল না, ভেবে পায় না রোহিণী৷ আজ হাইওয়েতে খুব ট্রাফিক৷ এত ট্রাফিক থাকলে ক্রুজ কন্ট্রোলে দেওয়া দূরস্থান, খুব সাবধানী এবং সতর্ক হয়ে চালাতে হয়৷ রোহিণী এখানে এসে ড্রাইভিং শিখেছে৷ যখন ও পিএইচডি করতে আরম্ভ করল, তখন দায়ে পড়ে শেখা৷ না হলে ছোটখাটো বাজার দোকান করাও অসুবিধা হয়ে পড়ছিল৷ সেই সময়ই রণো নিউ ইয়র্কে এই চাকরিটা পায়৷ তখনই গাড়িটা কেনা৷ রোহিণীর কাছে থাকত গাড়িটা৷ তবে প্রথম দিকে হাইওয়ে ড্রাইভিং করতে আদপেই অভ্যস্ত ছিল না ও৷ নিউ ইয়র্ক প্রতি উইকেন্ডে আসার প্রশ্নই ছিল না৷ কলেজে পড়াবার কাজ পাবার পর একবছরও হয়নি, হাইওয়ে ড্রাইভিংয়ে রীতিমতো অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও৷ গাড়ি মাঝপথে৷ জিপিএস সিস্টেমে দেখাচ্ছে আর দু’ঘণ্টা লাগবে৷ তিনঘণ্টার পথ আজ সাড়ে চারঘণ্টা লাগবে৷ রণোর ফোন এল বার দুয়েক৷ ‘কোথায়? আই-নাইন্টিফাইভে হেভি ট্র্যাফিক দেখছি৷’ সাধারণত রোহিণী একবার কফিব্রেক নেয় হাত-পা ছাড়াবার জন্য৷ আজ আর থামল না৷ একটানে যতটা পারা যায় চলে যাওয়াই ভালো৷

***

রোহিণী যখন নিউ ইয়র্কে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে৷ এখন দিন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে৷ তবু পুরোদস্তুর সামার আসতে এখনও ঢের বাকি৷ রণো আজ রোহিণী আসবে বলে একটু আগেই ফিরেছে৷ সাধারণত ওর ফিরতে আটটা-সাড়ে আটটা হয়ে যায়৷ সেই দেরিটা স্বেচ্ছাকৃতও বটে৷ একা বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না বলে অফিসে সময় কাটানোটাই প্রেফার করে৷ ওর অফিসে আরামদায়ক লাউঞ্জ, ক্যাফেটেরিয়া কোনও কিছুরই অভাব নেই৷ কেউ ব্যায়াম করতে চাইলে জিমও আছে৷ রণো অবশ্য জিম করতে ভালোবাসে না৷ সপ্তাহান্তে রোহিণী এলে রিল্যাক্সড মুডে দু’জনে এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়া, কি বাড়িতেই কোনও ভালো সিনেমা দেখা খুব পছন্দের ওর৷

উঃ, রণো আবার সব স্তূপ করে রেখে দিয়েছে৷ প্রথম প্রথম যখন শিকাগো থেকে বেশ কিছু দিন পর পর নিউ ইয়র্ক আসত, তখন এই অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে কান্না পেত রোহিণীর৷ টেবিলে স্তূপাকার কাগজপত্র, কিচেনে মশলাপাতির শিশিগুলো বন্ধ অবধি করত না রণো৷ ডাঁই করে থাকা জামাকাপড় কাচতে তিন-চারটে সাইকল্ লাগত ওয়াশিং মেশিনে৷ এখন অবশ্য অতটা ছড়িয়ে থাকে না জিনিসপত্র৷ সপ্তাহান্তে একবার করে ঘরগেরস্থালিতে হাত পড়ে রোহিণীর৷ নিউ ইয়র্কের এই অ্যাপার্টমেন্টটাকে এই ক’বছরে নিজের সংসার বলে ভাবতে শিখেছে ও৷ আর ওর নিজের কর্মস্থলের বাসস্থানকে শুধুই মাথা গোঁজার জায়গা৷ অবশ্য এ দেশেই এখন ওর আরও দুটো বাড়ি আছে৷ রণো সবসময় ওর বাবা-মার বাড়িকে ‘মামাস্ প্লেস’ আর ফিলাডেলফিয়ার বাড়িকে ‘দিদান’স্ ডেন’ বলে রেফার করে৷ রোহিণী ভারতে বড় হয়েছে বলেই হয়তো, অত সূক্ষ্মভাবে তফাত করতে পারে না৷ বিশেষ করে বিয়ের আগে থেকেই মাম্মা আর বাবাই এত আপন করে নিয়েছে ওকে৷ এমনকী ওদের বাড়ির একটা স্পেয়ার চাবি অবধি বিয়ের পর দিয়ে দিয়েছে ওকে৷

– আমরা যদি কলকাতায় থাকি শীতের সময়, তখন তোর যদি দরকার হয়, সেজন্য এটা রাখা দরকার৷

রোহিণীর মধ্যে একটু দ্বিধা ছিল চাবি নেবে কিনা, তাই বলেছিল,

– রণোর কাছে দিয়ে রাখ না?

– পাগল! ও যা ভুলো, কোথায় চাবি হারিয়ে ফেলে দেবে৷ ওকে ভরসা করি না একটুও৷

এমন সিরিয়াসলি বলেছিল মাম্মা, যে হেসে ফেলেছিল রোহিণী৷ এখন কিচেনের লাগোয়া ওয়াশিং মেশিনে জামাকাপড়গুলো দিয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে এইসব কথাই ভাবছিল ও৷ রণো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অধৈর্য হয়ে চলে এসেছে৷

– কী হল? হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর?

– ফর দ্য ওয়াশিং৷

রোহিণীর মুখে একটা আলগা হাসি লেগে আছে।

– হোয়াই আর ইউ স্ট্যান্ডিং হিয়ার? কাপড় তো অটোমেটিকালি ওয়াশ হবে৷ তুমি দাঁড়াবে কেন?

রণোর মুখে বাংলা শুনতে খুব মজা লাগে রোহিণীর৷ রণো প্রায় ছ’ফুট লম্বা৷ একদম ক্লিন শেভন। ওর চোখের তারায় একটা ঝকঝকে ব্যাপার আছে৷ দিল্লিতে ওদের বিয়ের সময় ওকে দেখে খুব পুলকিত হয়েছিল রোহিণীর পরিবার পরিজন৷ সাহেব না হয়েও সাহেব সাহেব একটা ব্যাপার৷ তবে রণোর চেয়েও বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বাবাই৷ সল্ট অ্যান্ড পেপার চুল আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে বাবাই এখনও অনেক মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে৷ রোহিণীর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কথাও হয়েছিল তা নিয়ে৷ রণোর দিকে একটা বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে তাকাল রোহিণী৷ ফিচেল হেসে বলল,

– আই অ্যাম স্টান্ডিং হিয়ার, বিকজ় আই লাইক দিস পোজিশন।

– অ্যান্ড আই লাইক ইউ টু বি ইন দ্য লিভিং রুম৷ এতটা হেভি ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে আমার বউটা এসেছে ড্রাইভ করে৷ ইউ নিড কমপ্লিট রিল্যাক্সেশন নাউ৷

বলতে বলতে একটা আলগা চুমু খেয়ে ওকে টপ করে কোলে তুলে নিয়েছে রণো৷ ওর আলিঙ্গনের দৌরাত্ম্যে হাত পা ছুঁড়ছে রোহিণী৷

– ছাড়ো, ছাড়ো, পড়ে যাব, পড়ে যাব৷

বলতে বলতে রণো ওকে লিভিং রুমের সোফায় এনে ফেলেছে৷

– এখানে চুপ করে শুয়ে থাক৷ উই উইল হ্যাভ ওয়াইন টুগেদার৷ নাকি হুইস্কি খাবে?

– না, ওসব খাব না৷ তুমিও খেও না৷ রণো, ইউ আর গেইনিং ওয়েট৷

– খাব না? কেন? আজ তো সবে ছুটির শুরু!

রণোর গলায় অভিমান ঝরে পড়ল৷ ছুটি শব্দটাকে রণো উচ্চারণ করল ‘চুটি’৷ তাও শিখিয়ে শিখিয়ে রণোর ভোকাবুলারিটা অনেক ভালো হয়েছে৷ তবে উচ্চারণটা এখনও হাস্যকর৷ রোহিণী রণোর বাংলার নাম দিয়েছে ‘পোকায় খাওয়া বাংলা’৷ প্রথম যখন প্রিন্সটনে দেখা হয়েছিল, তখন বাংলা প্রায় জানতই না রণো৷ না হয় ছোট থেকেই আমেরিকায় বড় হয়েছে, কিন্তু মাম্মা যে কেন বাংলাটা ঠিক করে শেখাতে চেষ্টা করেনি রণোকে, কে জানে!

– রেখে দিয়েছিলাম, তুই এসে শেখাবি বলে।

গম্ভীরভাবে মাম্মা বলে রোহিণী জিজ্ঞেস করায়৷ মাম্মা বেশি কথা বলে না৷ কিন্তু রোহিণীর সঙ্গে তার শ্বশুর শাশুড়ির বিশেষ ভাব৷ ওরা অনেকটাই বন্ধুর মতো৷ বিয়ের পর কলকাতায় ওরা সবাই মিলে কিছুদিন ছিল৷ তখন বিভিন্ন হলে যত বাংলা সিনেমা চলছিল, সবকটা রোহিণীকে বগলদাবা করে দেখিয়েছিল মাম্মা৷ কী ঝুল সব সিনেমা, কোনও মাথামুণ্ডু নেই৷ রোহিণী হলে বসে আড়চোখে দেখেছে মাম্মা সেগুলো গিলছে মহা উৎসাহে৷

– এতদিন আমার সঙ্গে বাংলা সিনেমা দেখার কেউ ছিল না কলকাতায়৷ একা একাই দেখতাম৷

মাম্মা বলেছিল কথায় কথায়৷

রণো গেছে ড্রিঙ্কস্ আনতে৷ দুটো নতুন শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে এল৷ সঙ্গে শ্যাম্পেনের লম্বা বোতল৷ ক্যাভিয়ারের টিন খুলে নিয়ে এসেছে ক্র্যাকার্স দিয়ে খাবার জন্য৷ পপ শব্দে কর্ক স্ক্রু দিয়ে খুলে যাচ্ছে শ্যাম্পেন৷ ফেনায়িত তরল চলকে উঠছে ট্রে-তে৷ টিস্যু দিয়ে পরিপাটি করে মুছে নিচ্ছে রোহিণী৷ দুটো গ্লাসে ঢেলে রোহিণীকে একটা বাড়িয়ে দিল রণো৷ গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে বলল চিয়ার্স৷

– শ্যাম্পেনটা কিনলি? না পেলি?

রণোকে অনেকে অনেক জিনিস উপহার দেয়। ওর পুরোনো বন্ধুরা, কোম্পানির লোকেরা৷ তবে সাধারণত থ্যাঙ্কসগিভিং আর বড়দিনে৷

– না, এটা কিনেছি তুই দশদিন একসঙ্গে থাকবি বলে৷

রণো খুব ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বসে আছে সোফায়৷ ওদের দুজনেরই পরনে শর্টস্ আর টি শার্ট৷ ছুটি আরম্ভের এই সন্ধ্যেটা নির্ভেজাল উপভোগ করছে দুজনেই৷ রণোর অ্যাপার্টমেন্টটা আটত্রিশ তলার উপর৷ অ্যাপ্লায়েড ম্যাথস-গ্র্যাজুয়েট রণো৷ গ্র্যাজুয়েশনের এক বছরের মধ্যেই গুগলে চাকরি পেয়েছে৷ গুগলে যারা একবার চাকরি পায়, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও অভাব কোম্পানি রাখে না৷ ওর অফিস ক্যাফেটেরিয়ায় সব খাবার ফ্রি৷ রণো অবশ্য খুব একটা খাদ্যরসিক নয়৷ ও কাজপাগল৷ ওয়ার্কোহলিক৷ রণো ডেটা অ্যানালিস্ট হিসাবে যা মাইনে পায়, তাতে রোহিণী চাকরি না করলেও কিছু আসে যায় না৷ কিন্তু ও চাকরি করে শখে৷ ছোট থেকে শিখেছে নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত৷ ওর পরিবারে, ওর মধ্যবিত্ত বেড়ে ওঠায় পড়াবার চাকরিই সম্মানজনক পেশা হিসেবে মনে করা হত৷ উচ্চশিক্ষা নিয়ে পিএইডি করে পড়াবার বাইরে যে কেউ কিছু করতে পারে, রোহিণীরা কেউ ভাবতে পারত না৷ আইএসসি পাশ করে এদেশে আসার পর ধীরে ধীরে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে ওর৷ কলেজে পড়ানোর চাকরিটা পেয়ে গেছে বলে করছে৷ সবে তো শুরু৷ টেনিওর পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই কোনও৷ টেনিওর পেয়ে গেলে একরকম৷ স্থায়ী, পাকা চাকরি৷ কিন্তু তাহলে কি সারা জীবনই ওই কলেজেই থেকে যাবে! সপ্তাহান্তে রণোর কাছে আসা, ফল আর স্প্রিং ব্রেকে শ্বশুর-শাশুড়ির বাড়ি আর সামারের বড় ছুটিতে দিল্লি?

পলা ওকে মাঝে মাঝেই বলে চলেছে ওদের নারীবাদী গ্রুপে একটা ব্রাউন ব্যাগ সেমিনারে বলতে৷ ব্রাউন ব্যাগ সেমিনার খুব ইনফরমাল ধাঁচের সেমিনার৷ সবাই একটু করে স্যান্ডউইচ এনে খেতে খেতে বক্তার কথা শুনবে, মতের আদানপ্রদান করবে, এটাই আইডিয়া৷ পলা কলেজের একটা সংগঠনের সেক্রেটারি যার নাম ‘উই উইমেন৷’ বিভিন্ন দেশ, ধর্ম এবং ভাষার নানারকম ফ্যাকাল্টির মহিলারা এর সদস্য৷ পুরুষ ফ্যাকাল্টিরাও সদস্য হতে পারেন কোনও নারী ফ্যাকাল্টির গেস্ট হিসেবে৷ শর্ত একটাই– সদস্যপদ তাদেরই জন্য, যারা মেয়েদের বিরুদ্ধে যে কোনও রকম বৈষম্যের বিরোধী এবং নারীবাদী৷

সারা জীবনের কথা এখনই ভাবতে চায় না৷ সারা জীবন এখনও অনেক লম্বা পথ৷ রণোর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয় মাঝে মাঝে। রণোও চায় না এমন জীবনযাপন৷ লং ডিস্ট্যান্স রিলেশনশিপ৷ মাঝে মাঝে সপ্তাহান্তিক খেলা খেলা সংসার৷ কিন্তু রোহিণী যে চাকরি এবং সংসার নিয়ে একটা দোটানায় আছে সেটা ও জানে ৷ কোনও সিদ্ধান্ত ও রোহিণীর উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবে না, সেটা ভালোভাবেই জানে দু’জনে৷ রণোও বোধহয় এইসবই ভাবছিল৷ দু’জনেই বাইরের দিকে তাকিয়ে৷ লিভিং রুমের বিশাল বে উইন্ডো দিয়ে সামনে আলোকোজ্জ্বল ম্যানহাটান৷ এই শহর, এই জীবন প্রবল আকর্ষণে টানে রোহিণীকে৷ এই আকাশছোঁয়া বাড়ি আর অগুন্তি মানুষের চলাচল থেকে যেন অনেক দূরের কোনও জীবনে বাঁচতে বাধ্য হয় ও যেখানে শান্ত, নিস্তরঙ্গ যাপনে এই ক’মাসে একটু একটু হাঁপ ধরছে ইদানিং৷ সেই কথারই প্রতিধ্বনি করল রণো যেন —৷

– হ্যাভ ইউ ডিসাইডেড এনিথিং?

– অ্যাবাউট হোয়াট?

রোহিণী বুঝেও না বোঝার ভান করে৷

– অ্যাবাউট ইয়োর জব? অ্যাবাউট আস?

রণো শব্দ হাতড়াচ্ছে৷ রোহিণী চুপ করে আছে৷

– আর ইউ হ্যাপি দেয়ার?

রণো স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বলছে৷

– আই ডোন্ট নো ইয়েট৷ বাট হোয়াট এলস ক্যান আই ডু?

রোহিণীর গলায় দ্বিধা৷

– ইউ ক্যান ডু মেনি থিংস ৷ তুমি যদি কোনও পাবলিশিং হাউস জয়েন করতে চাও, ইউ ক্যান এক্সপ্লোর দ্যা পসিবিলিটিজ়…

রণো বলছে৷ এবার ওর নিজের গলাতেও দ্বিধা৷

– আসলে আমিও জানি না এখানে কতদিন থাকতে পারব৷ দেয়ার ইজ আ প্রেশার ফ্রম দ্য কোম্পানি টু মেক টু দ্য হেড অফিস৷

ক্যালিফোর্নিয়ায় ওদের হেড অফিস৷ এ কথাটাও রোহিণীর আগে জানা৷ সত্যি রণোকে চলে যেতে হবে ক্যালিফোর্নিয়ায়৷ নিউ ইয়র্কে থাকতে খুব পছন্দ করে রণো৷ বরাবরই ইস্ট কোস্টে ওর পরিবার৷ এদিকটা ও যত ভালো চেনে, ওয়েস্ট কোস্ট তেমনটা নয়৷ রণোকে যদি ওদিকে চলে যেতেই হয়, তাহলে রোহিণী কী করবে? কলেজের চাকরিতে ইস্তফা? ওদিকে গেলে অন্য কোনও চাকরি পাবে না সে? পাবলিশিং হাউস মন্দ নয়৷ অনেকে বাড়ি বসেও কাজ করতে দেয়৷ রোহিণীর শিকাগোর বন্ধু নিকিতাই তো এখন সপ্তাহে চারদিন বাড়ি থেকে কাজ করে একটা ছোটোখাটো পাবলিশিং হাউসে৷ রোহিণীর হঠাৎ খুব ক্লান্ত লাগে৷ সোফায় বসে বসেই চোখটা বুজে আসে ওর৷ রণো নিঃশব্দে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয় ওকে৷ ঘুমোক বেচারা, খুব টায়ার্ড৷ শি নিডস আ গুড নাইটস্ স্লিপ৷

৪

অরুণলেখাকে এবার আনতে গেছিল সীমন্তিনী৷ সাধারণত শীতের সময়টা প্রতিবারই অরুণলেখা ছেলের কাছে চলে আসতেন৷ এবার একটু আগেই আসতে বাধ্য হয়েছেন ৷ চোখটায় বেশ একটু সমস্যা হচ্ছিল৷ প্রতিবারই নিজে ড্রাইভ করে চলে আসতেন৷ কিন্তু এবার সাহসে কুলোয়নি৷ এবার সীমন্তিনীই ড্রাইভ করছে৷ সীমন্তিনীও তিরিশ বছর ধরে গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত৷ কিন্তু ওর নিজের গাড়ি এবার নিয়ে আসেনি৷ সীমন্তিনী এবার এসেছে ট্রেনে৷ বস্টন থেকে ফিলাডেলফিয়া অ্যামট্র্যাকের ট্রেনে আসাই সুবিধে৷ ফেরার সময় অরুণলেখার গাড়ি নিয়ে ফিরছে সীমন্তিনী৷ এবার গাড়ি ভর্তি করে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে চলেছেন অরুণলেখা৷ বাবাইদের ওখানে এখন মাস ছয়েকের বেশি থাকতে হবে৷ শীত একটু কমার আগে সীমন্তিনীরা ছেড়ে দেবে না৷ প্রতিবারই তাই হয়৷ তবে অন্যান্যবার সাধারণত অক্টোবরের শেষ কি নভেম্বরে অরুণলেখা রওনা দিতেন ছেলের বাড়ি৷ এবার আর তা হচ্ছে না৷ চোখটা খারাপ হল বলে সীমন্তিনীরা তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়াই ঠিক করল৷ এমনিতে অরুণলেখাই যেতেন গাড়ি চালিয়ে৷ জ্যোতির্ময় থাকতে স্বামী-স্ত্রী দুজনে যেতেন পুজোর আগ দিয়ে৷ অক্টোবরটা সাধারণত কাটাতেন অরুণাভদের কাছে৷ এই নাইন্টি-ফাইভ ধরে ডেলাওয়্যারের পাশ দিয়ে দিয়ে তিনশো মাইলের উপর রাস্তা৷ বেশ ধীরেসুস্থে উপভোগ করতে করতে যেতেন স্বামী-স্ত্রী মিলে৷

জ্যোতির্ময় রিটায়ারমেন্টের পর বেশ উপভোগ করতেন অবসরজীবন৷ এদেশে অনেক দিন অবধি কাজ করা যায়৷ সত্তর বছর পর্যন্ত কাজ করেছেন জ্যোতির্ময়৷ সেই সময়ে শখ করে মার্সিডিজটা কেনা৷ খুব যত্ন করে নিজের হাতে গাড়িটা ধুতেন জ্যোতির্ময়৷ বলতেন– যন্ত্রেরও নিজস্ব আয়ু থাকে৷ যত্ন করে মেনটেন করলে কলকবজা বিগড়োয় কম, আয়ুবৃদ্ধি হয়৷ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কার ওয়াশে দিতেন না পারতপক্ষে৷ বাড়ির আসবাবপত্র থেকে গাড়ি এবং অন্যান্য গ্যাজেট, সব কিছুর সঙ্গেই একধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল তাঁর৷ এবারে সীমন্তিনী ড্রাইভ করছে, আর অরুণলেখা পাশে বসে আছেন বলেই যেন পুরনো স্মৃতি উথালপাথাল করছিল অরুণলেখার৷ একটি জিপিএস যন্ত্র কিনেছিলেন জ্যোতির্ময় ন্যাভিগেট করার সুবিধের জন্য৷ তখন এত গুগল্ ম্যাপট্যাপের চল হয়নি৷ এখন সীমন্তিনীর সামনে ড্যাশবোর্ডে ফোনটা রাখা আছে৷ তাতে গুগল্ ম্যাপ খোলা৷ সীমন্তিনী বাংলা গান চালাচ্ছে৷ পুরনো আমলের হেমন্ত, মান্না দে, শচীনকর্তার গান৷ তিরিশ বছর ধরে দেখে দেখে কোন গান জ্যোতির্ময় ভালোবাসতেন, কোন্ গান অরুণলেখার প্রিয় এসব ওর নখদর্পণে৷ ড্রাইভ করতে করতে ও বলল:

– মামণি, কিছু খেলে বোলো৷ আমরা তাহলে প্লাজায় থামব৷

অরুণলেখার মনে পড়ল জ্যোতির্ময় ঠিক এরকম ড্রাইভ করতে করতে বলতেন:

– অরুণ, খিদে পেলে বোলো৷ প্লাজায় থামব তাহলে৷

খিদের জন্য নয়, নিছক থামার আনন্দেই তাঁরা প্লাজায় ঢুকতেন৷ কফি আর বার্গার, কেক বা ডোনাট খেয়ে আবার যাত্রা৷ লং ড্রাইভে, হাইওয়ে ড্রাইভিংয়ে বিশেষ করে, জ্যোতির্ময় প্রথম দিকে অরুণলেখাকে গাড়ি চালাতে দিতেন না৷ যতদিন সুস্থ ছিলেন, জ্যোতিই স্টিয়ারিং হুইলে বসতেন৷ অরুণলেখার কাজ ছিল জিপিএস দেখে ন্যাভিগেট করা৷ পরের দিকে জ্যোতির্ময় একটু নড়বড়ে হয়ে গেছিলেন৷ তখন অরুণলেখাকেই ভরসা করে স্টিয়ারিং ধরতে দিতেন। না হলে গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে বেরনোই বন্ধ হয়ে যেত৷ সেই সময় থেকে আজ একটানা পনেরো বছর ধরেই বাবাইদের ওখানে যাচ্ছেন অরুণলেখা৷ আই-নাইন্টিফাইভের রুট গিয়ে গিয়ে মুখস্থ হয়ে গেছে তাঁর৷ সীমন্তিনীর কথার জবাবে মুচকি হাসলেন অরুণলেখা৷ বললেন

– চলো মামণি, আমরা একটা পান্ডা এক্সপ্রেসে গিয়ে জমিয়ে চাইনিজ খাই৷

পান্ডা এক্সপ্রেস চেনটার চাইনিজ খুব ভালোবাসেন অরুণলেখা৷ কিন্তু একা একা আজকাল প্লাজায় নেমে কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না৷ আজ অনেকদিন পরে সীমন্তিনীর সঙ্গে হাইওয়ে ড্রাইভিংয়ে পুরনো জীবনের স্বাদ কিছুটা হলেও যেন ফিরে পাচ্ছিলেন অরুণলেখা৷ সীমন্তিনীর সঙ্গে চিরকালই বড় মধুর সম্পর্ক তাঁর৷ আশার অতিরিক্ত পেয়েছেন তিনি পুত্রবধূর কাছ থেকে৷ সীমন্তিনী বাল্যকাল থেকেই মা-হারা৷ বাবা ওকে দু’বছর বয়স থেকে নিজের হাতে বড় করেছেন৷ সীমন্তিনীর বাবা অম্বিকার সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি জ্যোতির্ময় আর অরুণলেখার৷ কলকাতায় গিয়ে সীমন্তিনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অরুণাভর৷ তারপর চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিয়ে৷ অরুণাভ যখন ফোনে কলকাতা থেকে বলল কলকাতায় একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং তাকে বিয়ে করে তারপর আমেরিকায় ফিরবে, সেই আকস্মিক সিদ্ধান্তে বেশ বিচলিত হয়েছিলেন অরুণলেখা ও জ্যোতির্ময়, যদিও সে কথা বুঝতে দেননি৷ জ্যোতির্ময় বলেছিলেন:

– ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে৷ ইচ্ছে করলে সে অ্যামেরিকান কোনও মেয়েকেই বিয়ে করতে পারত৷ তা না করে সে যে দেশে গিয়ে একটি বাঙালি মেয়েকে পাত্রী হিসেবে মনোনীত করেছে, সেটা বরং আমাদের সৌভাগ্য হিসেবে নাও৷

জ্যোতির্ময়ের কথার মধ্যে যুক্তি আছে মনে হয়েছিল অরুণলেখার৷ তাও একটু অস্বস্তি ছিল৷ যতই হোক্, তাঁরা সীমন্তিনীকে আগে দেখেননি৷ দু’দিন ফোনে কথা হয়েছিল ঠিকই৷ সীমন্তিনী বেশি কথা বলত না৷ দু’দিনের সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় মেয়েটিকে বেশ রিজার্ভড বলে মনে হয়েছিল৷ কথা হয়েছিল সীমন্তিনীর বাবা অম্বিকার সঙ্গেও৷ অম্বিকাকে খুব সহজ সরল চমৎকার মানুষ বলে মনে হয়েছিল ওঁদের৷

– আপনাদের হয়তো একটু দ্বিধা আছে, কখনও যাকে দেখেননি সেরকম একটি মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে৷ সেটা খুব স্বাভাবিক৷ মেয়ের বাবা হিসেবে আমি এটুকুই বলতে পারি, যতটা পারি ওকে সৎভাবে মানুষ করার চেষ্টা করেছি৷ নিশ্চয়ই ও নিখুঁত নয়৷ অনেক ত্রুটি আছে৷ শিশু বয়েসে মাকে না হারালে, হয়তো আরেকটু ভালো ট্রেনিং পেত৷ আসলে আমার মেয়ে খুব একটা ওয়ার্ল্ডলি-ওয়াইজ় নয়৷ তবে শেখবার ইচ্ছে আছে৷ ওর বাইশ বছর অবধি আমি ছিলাম৷ ওর সামনে ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে৷ এবার ওকে গড়েপিটে আপনাদের মনের মতো করে নেওয়ার ভার আপনাদের৷ আপনারাই এবার থেকে ওর নতুন বাবা মা৷

বলার সময় কি গলা একটু কেঁপে গিয়েছিল অম্বিকা রায়ের? ফোনে ঠিক বুঝতে পারেননি অরুণলেখা৷ ফোন স্পিকারে দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী শুনছিলেন৷ তখন ওঁদেরই বা কত বয়স? জ্যোতির্ময়ের পঞ্চান্ন পেরিয়েছে, আর অরুণলেখার বাহান্ন৷ তবে অম্বিকার সঙ্গে কথা বলে ওঁদের দু’জনেরই ভালো লেগেছিল৷ মনে হয়েছিল ওঁদেরই সম-মানসিকতার, সুশিক্ষিত একজন মানুষ৷ ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্টে অরুণাভ আর তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী সীমন্তিনীকে রিসিভ করতে শুধু জ্যোতির্ময় আর অরুণলেখাই যাননি, গেছিল জিনিয়াও৷ সে বছর ও হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েশনের পর কলেজে যাচ্ছিল৷ ফিলাডেলফিয়ার বাড়িতে পৌঁছে সীমন্তিনীকে আদর করে বরণ করে নিয়েছিলেন অরুণলেখা৷ বরণডালা সাজানোই ছিল৷ পান, সুপুরি, সিঁদুর, কড়ি, দুর্বা, ধান, সবকিছুই ছিল সেই ডালায়৷ তিরিশ বছর আগে বিয়ে হয়ে দমদমের বাড়িতে এসে যে পিঁড়ি দুটোয় দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা স্বামী স্ত্রী, সেই পিঁড়ি দুটোই আবার বার করেছিলেন অ্যাটিক থেকে৷ তিরিশ বছর আগে করা অ্যাক্রিলিক পেন্টিংয়ের খুব রঙিন ফুল লতাপাতার আল্পনা – একই রকম জ্বলজ্বলে৷

সারা জীবনের কথা এখনই ভাবতে চায় না৷ সারা জীবন এখনও অনেক লম্বা পথ৷ রণোর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয় মাঝে মাঝে। রণোও চায় না এমন জীবনযাপন৷ লং ডিস্ট্যান্স রিলেশনশিপ৷ মাঝে মাঝে সপ্তাহান্তিক খেলা খেলা সংসার৷ কিন্তু রোহিণী যে চাকরি এবং সংসার নিয়ে একটা দোটানায় আছে সেটা ও জানে ৷ কোনও সিদ্ধান্ত ও রোহিণীর উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবে না, সেটা ভালোভাবেই জানে দু’জনে৷ রণোও বোধহয় এইসবই ভাবছিল৷ দু’জনেই বাইরের দিকে তাকিয়ে৷ লিভিং রুমের বিশাল বে উইন্ডো দিয়ে সামনে আলোকোজ্জ্বল ম্যানহাটান৷ এই শহর, এই জীবন প্রবল আকর্ষণে টানে রোহিণীকে৷ এই আকাশছোঁয়া বাড়ি আর অগুন্তি মানুষের চলাচল থেকে যেন অনেক দূরের কোনও জীবনে বাঁচতে বাধ্য হয় ও যেখানে শান্ত, নিস্তরঙ্গ যাপনে এই ক’মাসে একটু একটু হাঁপ ধরছে ইদানিং৷

পিঁড়িদুটো, শ্বশুরের মৃত্যুর পর যেবার দমদমের বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল, গুছিয়ে প্যাক করে প্লেনের হোল্ডে নিয়ে আসেন অরুণলেখা৷ ভাগ্যিস এনেছিলেন! তাই তো তাঁর ছেলের বৌ আবার ওই পিঁড়িতে বসে সব করণীয় কর্মগুলো করতে পেরেছিল৷ ওই পিঁড়িতে পুরোদস্তুর ছবি এঁকে আল্পনা দিয়েছিল অরুণলেখার ছোট ননদ খুশি৷ ও তখন শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্রী৷ ওই পিঁড়িগুলো বোধহয় এখনও ফিলাডেলফিয়ার বাড়ির অ্যাটিকেই তোলা আছে৷ চট করে কিছু ফেলে দেওয়া অরুণলেখার স্বভাববিরুদ্ধ৷

– কী ভাবছ মামণি? বাড়ি ছেড়ে অনেকদিনের জন্য বেরিয়ে এলে বলে মন খারাপ?

সীমন্তিনী জিজ্ঞেস করছে শাশুড়িকে চুপচাপ থাকতে দেখে৷ অরুণলেখা একটু বিষণ্ণভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে৷ এই অংশটায় ডেলাওয়্যার নদীটা বেশ কাছে চলে আসে৷ একঘেয়ে একটানা জার্নিতে একটু নতুনত্বের ছোঁয়া আসে৷ নদীটার দিকে তাকিয়ে খুব মৃদুস্বরে কথা বলছেন অরুণলেখা৷

– নাঃ, হঠাৎ ওই পিঁড়ি দুটোর কথা মনে পড়ে গেল৷ ভাবছিলাম ও দুটো কোথায় আছে কে জানে?

– পিঁড়ি? কোন্ পিঁড়ি?

সীমন্তিনী রাস্তা থেকে একবার দ্রুত আড়চোখে দেখে নিচ্ছে অরুণলেখাকে৷

– ঐ যে সেই বিয়ের পিঁড়ি দুটো৷ তোমার বিয়ের পরে বাড়ি এলে যখন, তখন তুমি আর বাবাই দাঁড়িয়েছিলে, মনে আছে? হঠাৎ মনে হল ও-দুটোকে অনেকদিন দেখি না৷ আমার যত খাপছাড়া ভাবনা, বাদ দাও ওসব৷

অরুণলেখা একটু যেন অপ্রস্তুত৷ ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল সীমন্তিনী।

– হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে৷ রণোদের বিয়ের সময় তো খুঁজেই পাওয়া গেল না৷ ঠিক সময়ে মনে ছিল না তোমার৷

অরুণলেখারই দোষ৷ এমন সময় মনে পড়ল, যখন তিনি ফিলাডেলফিয়ার বাড়ি থেকে লেক্সিংটনে অলরেডি চলে এসেছেন৷ তখন আর ফিলাডেলফিয়া ফিরে অ্যাটিক থেকে পিঁড়ি খুঁজে বার করে নিয়ে যাওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়৷

– কী যে সুন্দর ছিল পিঁড়ি দুটো দেখতে৷ আমার ননদের করা৷ নন্দলাল বসুর ছাত্রী, হাতের কাজ দেখলেই বোঝা যায়, ট্রেনিংটাই আলাদা!

সীমন্তিনী জানে শান্তিনিকেতনের মেয়ে বলে অরুণলেখার বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে জায়গাটার উপর৷ শান্তিনিকেতনের মানুষজন, জল, মাটি, আকাশ, কোনও কিছুই তাঁর কাছে খারাপ নয়৷

– মামণি, তুমি শেষ কবে গেছ শান্তিনিকেতন?

সীমন্তিনী পিঁড়ির দিক থেকে কথা ঘোরাতে চেষ্টা করছে৷

– শান্তিনিকেতন?

হিসেব করার চেষ্টা করছেন অরুণলেখা।

– আমার শ্বশুর মারা গেলেন পঁচাত্তর, না না ছিয়াত্তরে৷ এতকাল বাদে মনেও থাকে না৷ আটাত্তরে বোধহয় শেষ গেলাম কলকাতা৷ আমার শাশুড়ি যতদিন ছিলেন, ততদিন একবার দুবার তোমার শ্বশুরের সঙ্গে যাওয়া হত৷ দিল্লিতে আমার বড় ননদের কাছে থাকতেন উনি৷ ওখানেই যেতাম৷ কলকাতায় তখন আর কেউ ছিল না৷ দমদমের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার পরে থাকার জায়গাও ছিল না আর…

অরুণলেখা হঠাৎ চুপ করে যান৷

– কেন, শান্তিনিকেতনে তো যেতে পারতে? বাবাইয়ের ছোটপিসি থাকতেন না ওখানে? তোমার দাদাও তো থাকতেন৷ তাই না?

– পারতাম হয়তো৷ তবে জানো তো, ভাই বোন তো আর সবাই সমান হয় না৷ আমার বড় ননদ হাসি ছিল খুব ঘরোয়া, সংসারী৷ সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসত৷ খুব হৈ হৈ করতে পারত৷ ছোটজন আবার একটু অন্যরকম৷ সংসার করেনি৷ নিজের প্রফেশন, ছবি আঁকা, শান্তিনিকেতনে মাস্টারি করা, ওইসব নিয়েই থাকত৷ খুব কম কথা বলত৷ ওর সঙ্গে সেইভাবে সম্পর্কও নেই অনেক বছর ধরে৷

অরুণলেখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন৷

– আর তোমার দাদা?

– দাদা তো কতবছরই ঘর ছাড়া৷ সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছিল অল্প বয়সে৷ শান্তিনিকেতনেও তো আশ্রম ছিল৷ রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম৷ সেই আশ্রমের জল হাওয়ায় বড় হয়েও শান্তিনিকেতনের মাটি দাদাকে ধরে রাখতে পারল না৷ ওইসবের জন্যই পরের দিকে আর শান্তিনিকেতন যেতে ইচ্ছে হত না৷ মনে হত ওখানে আর স্বজন নেই কোনও৷

– চলো মামণি, আমরা একবার শান্তিনিকেতন যাই৷

সীমন্তিনীর মুখ দিয়ে হঠাৎই বেরিয়ে যায় কথাটা৷ অরুণলেখা হাসেন৷ বাচ্চা মেয়ের হঠাৎ বায়না শোনার মতো প্রশ্রয়ের হাসি৷ অরুণলেখা জানেন সীমন্তিনীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কোনও যোগ নেই৷ হঠাৎ মনে হয়েছে, তাই বলছে৷ দু’ঘণ্টা বাদে লেক্সিংটনে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ওর আর এই কথাটা মনে থাকবে না অরুণলেখা জানেন তাঁর পুত্রবধূটির মনে কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই৷ সীমন্তিনীর মনটা অনেকটা জলের মতো৷ অতি অল্প জিনিসই সীমন্তিনী মনে রাখে৷ বরং এই তিরিশ বছরে অরুণলেখা জানেন, তাঁর বৌমাটি একটু ভুলো মনের হলেও সবার জন্য চিন্তা করা ওর স্বভাব৷ আস্তে আস্তে সংসারের কাজকর্মে ওর মন বসে গেছে৷ এখন সংসারের আসল কর্ত্রী সীমন্তিনীই৷ বস্তুত, সীমন্তিনী যে সংসারের হাল ধরে নিয়েছে, সে ব্যাপারটা মনে মনে বেশ উপভোগ করেন অরুণলেখা৷

হাইওয়েতে আজকে বেশ ভিড়৷ স্প্রিং ব্রেকে সবাই বেড়াতে যাচ্ছে কিম্বা বাড়ি৷ তিনঘণ্টার পথ আজ যেতে চার ঘণ্টার উপর লেগে যাবে বোধহয়৷ একদম প্রথমে একবার প্লেন ধরেও নিউইয়র্ক গেছে রোহিণী৷ কিন্তু তাতে গাড়ির চেয়ে বেশি সময় লেগে যায়৷ প্রথমত এয়ারপোর্টে গিয়ে অনেক আগে প্লেন ধরা, তারপর জেএফকে-তে নেমে ম্যানহাটনের অ্যাপার্টমেন্ট অনেকটা পথ৷ সেটা আবার সাবওয়ে ধরে যেতে হয়৷ তার চেয়ে গাড়িতেই অনেক বেশি সুবিধে৷ বিশেষ করে রোহিণী গাড়ি চালানো ব্যাপারটা এনজয় করে খুব৷ একটু ফাঁকা হাইওয়ে হলেই ও ক্রুজ কন্ট্রোলে দিয়ে বসে থাকে৷ বাবাই অবশ্য ওকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছে ক্রুজ কন্ট্রোলে দিতে৷ গাড়ির স্বয়ংক্রিয় গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতেই নাকি সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে৷

একটা প্লাজায় থেমে একটু কুকিজ় আর কাপুচিনো নিয়েছেন ওঁরা৷ পাঁচঘণ্টার জার্নিতে একবার অন্তত থামতেই হয়।

– মামণি, এবার আমাকে ওই বাটার কুকিগুলো করাটা শিখিয়ে দিও তো!

সীমন্তিনী রেস্ট এরিয়ায় বসে কফি খেতে খেতে বলল৷

– কোনটা বলছ?

– ওই যে, যেটা তুমি ডরোথির কাছ থেকে শিখেছ৷

ডরোথি অরুণলেখার প্রতিবেশী৷ তাঁর চেয়েও একটু ছোট হবে বয়সে৷ ডরোথির কাছে চাবির একটা সেট রাখা থাকে৷ ও মাঝে মাঝে এসে দেখে যায় সব ঠিকঠাক আছে কিনা, যখন অরুণলেখা থাকেন না৷ যে প্লাজায় ওরা বসেছে, সেটার পাশেই একটা ছোট টিলা৷ এখনও ওদের মতো অনেকেই বাইরে বসে খাচ্ছে৷ বিকেল প্রায় পড়ে এসেছে৷ অল্প অল্প হাওয়ায় একটু শীত শীত ভাব৷ বাইরে পাতা কতগুলো কাঠের বেঞ্চ৷ সামনের খাবার রাখার একটা হাইবেঞ্চের দুদিকে পাতা বেঞ্চগুলো৷ কফি খেতে খেতে অরুণলেখা বললেন

– বাকি রাস্তাটুকু তুমি চাইলে আমি চালাতে পারি৷

– থ্যাঙ্ক ইউ মামণি, কিন্তু কোনও দরকার নেই৷ আমি অনেকদিন বাদে হাইওয়ে ড্রাইভিং বেশ এনজয় করছি৷

– কিন্তু এই গাড়িটায় তো তুমি অভ্যস্ত নও৷

– ঠিক আছে৷ খুব স্মুদ গাড়িটা এখনও৷ দশ বছর হয়ে গেল, তাই না?

– এবার তেরো হবে৷ তোমার শ্বশুর রিটায়ার করে লং ড্রাইভে ঘুরতে যাবেন বলে গাড়িটা কিনেছিলেন৷ প্রথম তো তোমাদের কাছেই গেছিলাম, মনে নেই?

সীমন্তিনীর মনে পড়ল তখন জ্যোতির্ময়রা গাড়ি চালিয়ে প্রায় প্রত্যেক উইকেন্ডেই চলে আসতেন ওদের কাছে৷ রণো তখন প্রিন্সটনে৷ জ্যোতির্ময় তখন অসুস্থ হননি৷ জ্যোতির্ময় লেক্সিংটনে আসতে খুব ভালোবাসতেন৷ এসেই বলতেন, মামণি, আজ ডিনারে কি খাওয়াবে বলো? সীমন্তিনী নিজের বাবাকে পেয়েছিল জীবনের প্রথম বাইশটা বছর৷ সীমন্তিনী যখন সাত মাসের সন্তানসম্ভবা, তখন আচম্বিতে একদিন অম্বিকার মৃত্যুসংবাদ এসেছিল৷ অরুণাভও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছিল৷ জ্যোতির্ময় আর অরুণলেখা সীমন্তিনীকে সুরক্ষিত করে ঢেকে রেখেছিলেন পক্ষিমাতা যেমন শাবককে যত্ন করে রক্ষা করে৷ ঘুমের ওষুধ খেয়েও সীমন্তিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল৷ তার স্বপ্ন ছিল অম্বিকাকে নিয়ে আসবে৷ নবজাতককে কোলে নিয়ে বাবার হাসি হাসি মুখটা চোখের সামনে দেখতে পেত সে৷ অম্বিকা বিনা নোটিশে চলে গেছিলেন৷ মেয়ের বিবাহিত জীবনের সুখ সমৃদ্ধি কিছুই দেখে যাননি৷ পরের বছরগুলোতে সীমন্তিনীর জীবনের সঙ্গে অনেক নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে অরুণলেখা আর জ্যোতির্ময়ের জীবন৷ জ্যোতির্ময়কে খুব মিস করে ও৷ সেই কথারই যেন প্রতিধ্বনি করলেন অরুণলেখাও৷ বললেন

– উনি না থাকায় কেমন যেন অসম্পূর্ণ লাগে নিজেকে৷ মনে হয় আমাদের ফ্যামিলি ইউনিটের স্টেবল বোর্ডটার হঠাৎ যেন একটা পা নেই৷

৫

আজ মিলিদির বাড়িতে মিটিং আছে৷ তিরিশ বছর হল সীমন্তিনীর আমেরিকায়৷ বস্তুত বিয়ের আগে যত বছর সে কলকাতায় কাটিয়েছে তার চেয়ে বেশ কয়েক বছর বেশি কাটিয়েছে এদেশে৷ এদেশে পুজোয় সক্রিয় অংশগ্রহণও করছে অনেককাল হয়ে গেল৷ তবু এখানে পুজো সে যে খুব এনজয় করে, এমন নয়৷ আজকের মিটিংটাও পুজো নিয়েই৷ পুজোতে কী কী প্রোগ্রাম হবে, কোন কোন আর্টিস্টকে আনা যেতে পারে, কার ভাগে পুজোর কোন কাজটা বরাদ্দ, এসব নিয়ে উদ্দীপ্ত আলোচনা হয়৷ খানিকটা উত্তপ্ত বাদানুবাদ৷ কে কোন কাজে ফাঁকি মেরেছে, আগের পুজোয় কার রেকমেন্ডেশনে আনা আর্টিস্ট একবারে ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেছে – এসব নিয়ে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়৷ সীমন্তিনী মনে করে মেঘে মেঘে প্রচুর বেলা হল৷ এই বয়সে এসব থেকে সরে থাকাই ভালো৷ কিন্তু আজকের মিটিংটায় না গেলেই নয়৷ এবার শীতে সীমন্তিনী যখন দেশে গেছিল, তখন তার উপর বেশ কিছু পুজোর জিনিস কিনে আনার দায়িত্ব পড়েছিল৷ সে যথেষ্ট মন দিয়েই কেনাকাটি করে নিয়ে এসেছে৷ কালীঘাটের কালিকা স্টোর্সে গিয়ে ফরমাস মাফিক পঞ্চপ্রদীপ আর পিলসুজ কিনেছে৷ আর গোটা দুই কাঠের বারকোশ৷ এসবের হিসেব চুকিয়ে দিয়ে যথাস্থানে জমা করে দিলেই শান্তি৷ কেনাকাটির বিলগুলো এই ক’মাস ধরে সযত্নে রক্ষা করে চলেছে সীমন্তিনী৷ আগেই দিতে চেয়েছিল মিলিদিকে৷ উনি হাত নেড়ে বলেছেন,

– রক্ষে করো৷ ওই হিসেব তুমি পুজোর মিটিংয়ে সকলের সামনে দেবে৷ আমাকে দিলে, আর পরে লোক বলল হিসেব মিলছে না, আমি ওর মধ্যে নেই ভাই৷

এক হিসেবে ঠিকই বলেছেন মিলিদি৷ এই অঞ্চলে আগে একটা পুজো হত৷ এখন দলাদলি হয়ে দুটো হচ্ছে৷ বাঙালিরা কোন্দল করতে ওস্তাদ, মাঝে মাঝে কথাটা খুব সত্যি বলে মনে হয় সীমন্তিনীর৷

সীমন্তিনীরা যখন রওনা হল তখন সন্ধ্যে নেমে গেছে৷ সেপ্টেম্বরেই বেশ তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়৷ এদেশের গ্রীষ্ম আর শীতের ঋতুচক্রে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও৷ বিয়ের পর প্রথম প্রথম এদেশে থাকতে বেশ কসরৎ করতে হত সীমন্তিনীকে৷ বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদী শীতকালটা অসহনীয় ঠেকত৷ তিনটে বাজতে না বাজতেই অন্ধকার৷ বাইরে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াবার কোনও উপায় নেই৷ কাজ শেষ হলেই গাড়িতে ঢুকে হিটিং অন করে সোজা বাড়ি৷ তখন ওরা বস্টনের কাছাকাছি থাকত৷ অরুণাভ তখন বাল্টিমোরে জনস্ হপকিন্স্ থেকে ডাক্তারি পাশ করে ওখানে হার্ভার্ড মেডিক্যাল সেন্টার হসপিটালে ডাক্তার হিসেবে যোগ দিয়েছে৷ ওদের সেই অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকগুলোর অল্প কয়েকটা গ্যারাজ ছিল৷ বাসিন্দাদের থেকে গ্যারাজ অনেক কম৷ বেশিরভাগ লোকই বাইরে উন্মুক্ত চত্বরে গাড়ি রাখত৷ ওদের অবশ্য একটা গ্যারাজ জুটেছিল৷ কিন্তু গ্যারাজে গিয়ে গাড়ি বার করার সময় বা দিনের শেষে গাড়ি গ্যারাজ করে চল্লিশ ফুট দূরে অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সময় তীব্র শনশনে হাওয়া মুখের খোলা অংশে ছুরির মতো বিঁধত৷ ওয়েলিংটন বুটের দুর্ভেদ্য আস্তরণের মধ্যে দিয়ে বরফের শৈত্য ঢুকে পড়ত পায়ের আঙুলের ফাঁকে৷ গাড়ি ঢুকিয়ে চার তলায় উঠে চাবি দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট খুলে ঢুকে তবে শান্তি৷ তখন সীমন্তিনী একটা পাবলিক লাইব্রেরিতে সপ্তাহে চারদিন করে কাজ করত৷ শেলভিং, ডেস্ক জব, রিডারদের জন্য বই খুঁজে আনা, যখন যেমন দরকার সব করতে হত৷ কিন্তু শীতকালে প্রতিদিন বেরনোর সময় ওর কান্না পেত৷

সত্তর বছর পর্যন্ত কাজ করেছেন জ্যোতির্ময়৷ সেই সময়ে শখ করে মার্সিডিজটা কেনা৷ খুব যত্ন করে নিজের হাতে গাড়িটা ধুতেন জ্যোতির্ময়৷ বলতেন– যন্ত্রেরও নিজস্ব আয়ু থাকে৷ যত্ন করে মেনটেন করলে কলকবজা বিগড়োয় কম, আয়ুবৃদ্ধি হয়৷ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কার ওয়াশে দিতেন না পারতপক্ষে৷ বাড়ির আসবাবপত্র থেকে গাড়ি এবং অন্যান্য গ্যাজেট, সব কিছুর সঙ্গেই একধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল তাঁর৷ এবারে সীমন্তিনী ড্রাইভ করছে, আর অরুণলেখা পাশে বসে আছেন বলেই যেন পুরনো স্মৃতি উথালপাথাল করছিল অরুণলেখার৷ একটি জিপিএস যন্ত্র কিনেছিলেন জ্যোতির্ময় ন্যাভিগেট করার সুবিধের জন্য৷ তখন এত গুগল্ ম্যাপট্যাপের চল হয়নি৷

অরুণাভ বুঝতেই পারত না ও এত কাতর হয়ে পড়ছে কেন৷ অরুণাভ ছোট থেকেই ইংল্যান্ড তারপর আমেরিকার শীতে অভ্যস্ত৷ ফলে শীত-গ্রীষ্মে কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করত না৷ শীতের সময় কীভাবে প্রোটেকশন নেওয়া উচিত বাইরে বেরবার সময়, সে নিয়ে বেশি কথাও খরচ করত না৷ একবার গ্লাভস পরতে ভুলে গিয়েছিল বলে সীমন্তিনীর হাতে প্রায় ফ্রস্টবাইট হবার জোগাড়৷ এখন অবশ্য অরুণাভ খুব সাবধানী৷ একটু বেশি মাত্রায় সাবধানী, সতর্কও। বিশেষ করে রণো আর রোহিণীর ব্যাপারে৷ রোহিণী তো বটেই, রণো যে অরুণাভর মতোই এ দেশেই বড় হয়েছে, তাকেও সব সময় উপদেশ দিতে থাকে৷ কীভাবে ড্রাইভ করবে, কোন চাকরিতে অ্যাপ্লাই করবে, কীভাবে হিসেব করে স্টক লাগাবে, সব কিছুতে অযাচিতভাবে মতামত দিতে থাকে, যেন রণো এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু৷ রোহিণী এত সাবধানবাণী শুনেও কিছু মনে করে না৷ কিন্তু রণোর তো ধরনধারণ থেকে মানসিকতা, সবই এদেশের মতো৷ শুধু নাগরিকত্বের নিরিখে নয়, ও মনে মনে মার্কিনী৷ অরুণাভর উপদেশ শুনে ও বিরক্ত হয়, ইরিটেটেড বোধ করে৷ ‘বাবাই, আই অ্যাম নট এ চাইল্ড এনিমোর৷ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?’ প্রায়ই অরুণাভকে মনে করিয়ে দেয়৷

আজ অরুণাভই গাড়ি চালাচ্ছে৷ উইকেন্ডে এরকম মিটিংগুলো ফেলা হয়, যাতে মিটিংয়ের পর খেয়ে দেয়ে বেশ রাত করে ফেরার অপশন্ থাকে৷ পরেরদিন কোনও তাড়া থাকে না৷ আগের দিন আকণ্ঠ মদ্যপান করে পরের দিন যত ইচ্ছে দেরি করে ওঠো৷ মদ্যপানটা এখানে এই ধরনের গ্যাদারিংয়ে অবশ্যকর্তব্য৷ আজও মিলিদিদের বাড়িতে ডিনার করে ফেরার কথা৷ মিলিদিদের ড্রাইভওয়েটা ভর্তি৷ ইতিমধ্যেই গোটা চারেক গাড়ি দাঁড়িয়ে৷ অরুণাভ পাশে রাস্তা ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল৷ ভীষণ নিস্তব্ধ রেসিডেনশিয়াল পাড়ায় মিলিদিদের বাড়ি৷ ওদেরটা চল্লিশ নম্বর৷ কিন্তু আগের এবং পরের বাড়িগুলো সব একইরকম৷ বাড়ির চারপাশটা একটু উঁচু৷ দু’পাশে ঘাসজমির উপর কিছু গাছ৷ গাড়ি গ্যারাজে ঢোকার রাস্তা মাঝখান দিয়ে৷ বেল টিপতে নাতাশা এসে দরজা খুলে দিল৷ নাতাশা মিলিদির বোনের মেয়ে৷ বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই৷ মাসির খুব আদরের বলে প্রায়ই আসে এখানে৷ ভিতর থেকে ভারী শরীরে থপ থপ করে এগিয়ে এলেন মিলি৷ ওঁর কথায় একটা অতিনাটকীয় ব্যাপার আছে৷ যেন উনি সবসময়ই স্টেজে নাটকের মহড়া দিচ্ছেন৷

– হাউ নটি অরুণাভ? এতক্ষণে আসার সময় হল? কি সীমন্তিনী? পইপই করে বলে দিইনি ইউ হ্যাভ টু কাম আর্লি? অরুণাভ ছাড়া নীচে ওরা শুকনো মুখে বসে আছে৷ গো স্ট্রেইট টু দ্য বেসমেন্ট অরুণাভ৷ ইউ আর দ্য লাস্ট টু অ্যারাইভ৷

অরুণাভ পৌঁছেই বেসমেন্টে নেমে গেছে৷ অনেক বাড়ির বেসমেন্ট শুধু বাড়তি মাল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়, বিশাল একটা স্টোররুমের মতো৷ মিলিদিদের বেসমেন্ট সেরকম নয়৷ কমলেন্দু বোস আর মিলি বোসের বাড়ির উপরের দুটি তলার মতো বেসমেন্টখানাও দেখার মতো৷ এখানে অতিথিদের বসার জন্য আর এক সেট মহার্ঘ্য সোফাসেট৷ তার পাশে ছোট কিচেনেট৷ যদি এই তলায় আলাদা করে কেউ অতিথি আপ্যায়ণ করতে চায় তার জন্য আয়োজনের কমতি নেই৷ টি-সেট, ডিনার সেট, কুকটপ, দেওয়ালে লাগানো কাচের আলমারিতে প্রচুর রান্নার সরঞ্জাম৷ সবচেয়ে দর্শনীয় হল কমলেন্দু বোসের বার কাউন্টার৷ অতি যত্ন করে, অনেক চিন্তা করে বারটা তৈরি৷ মহার্ঘ্য পাথরের হাল্কা নীল রঙের অর্ধচন্দ্রাকার কাউন্টার৷ তার ওপাশে দেওয়ালে ছোট ছোট আয়না আর স্ফটিকের মাঝে মাঝে হরেক রকমের মদের বোতল৷ কোনওটা উল্টো করে ঝোলানো, কোনওটা সোজা করে রাখা৷ আয়নাগুলোর মধ্যে দিয়ে বহুবর্ণ বোতলগুলোর অবয়ব দ্বিগুণিত হয়ে বিচ্ছুরিত হয়৷ হঠাৎ করে দেখলে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যেতে বাধ্য৷ বার কাউন্টারের এপাশে গোটা চারেক হাই স্টুল, কাউন্টারে গ্লাস রেখেই যদি কেউ মদ্যপান করতে চায়, তার জন্য৷ যদিও এখন স্টুলগুলোতে কেউ বসে নেই৷ আগত সব পুরুষরাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে সোফাগুলোতে বসে৷ বেসমেন্টটিকেও ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার দিয়ে বাড়ির অন্যান্য অংশের মতো বিশেষভাবে সাজিয়েছেন কমলেন্দু৷ আপাতত তিনি ঘরে কেন্দ্রীয় একটি স্থানে একটি বিলাসবহুল আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত৷ অরুণাভকে দেখেই কমলেন্দু ওঁর মেদবহুল মুখ থেকে কুতকুতে চোখদুটিকে যথাসম্ভব হাসি হাসি করে বললেন,

– আরে! এসো ব্রাদার৷ তোমাকে ছাড়া এখানে কেউ ঠিকমতো বার টেন্ডারিং করতে পারছে না৷ দাও তো ভাই সবাইকে কে কী চায় দেখ! নিজেও নাও কিছু৷ আজ উৎসবের দিন বলে কথা!

অরুণাভ বিনা বাক্যব্যয়ে কাউন্টারে ঢুকে গেলেন মদ পরিবেশনের জন্য৷ তিনি নিজে অ্যালকোহল স্পর্শ করেন না৷ সুবীর হুইস্কির গ্লাস আবার পূর্ণ করে নিলেন৷ অমলের রেড ওয়াইন ছাড়া চলে না৷ ইতিমধ্যে মিলির নেতৃত্বে আগত মহিলারাও হৈ হৈ করতে করতে নেমে এসেছেন৷ সব মিলিয়ে বাইশ-তেইশ জনের মিটিং৷ এর মধ্যে গোটা আষ্টেক দম্পতি, অর্থাৎ সংখ্যায় ষোলো৷ ছ’সাত জন নারী পুরুষের স্টেটাস সিঙ্গল– হয় ডিভোর্সড, বা সঙ্গীর মৃত্যুর কারণেও৷ বেশিরভাগই বাঙালি৷ দু’ একজন অবাঙালিও বাঙালির সঙ্গে বিবাহসূত্রে আজকের মিটিংয়ে এসেছেন৷ সীমন্তিনী বেসমেন্টে আসামাত্রই কমলেন্দু বোস হাতদুটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন:

– ও! মাই ডার্লিং! ইউ আর লুকিং সো গর্জাস! গিভ মি এ হাগ ডিয়ার৷

আদিখ্যেতা৷ যত বয়স হচ্ছে, ততই মহিলাদের প্রতি ছোঁকছোঁকানি বাড়ছে– না ভেবে পারল না সীমন্তিনী৷ মুখে প্রকাশ না করে, হেসে আলতো করে হাত দুটো জড়িয়ে নিল একবার৷ কমলেন্দু আলিঙ্গন করে খুব একটা সুবিধে পেলেন না৷ ওঁর বিশাল ভুঁড়ি এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করল৷ মিলি বললেন,

– আর দেরি না করে কাজের কথা শুরু করে দেওয়া যাক৷

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে সকলে৷ মেয়েরা বেশিরভাগই ওয়াইন নিয়েছে৷ মেখলা ভদকা লেবু-লঙ্কা দিয়ে৷ নাতাশা হুইস্কি৷ অরুণাভর হাতে কিছুই নেই দেখে নাতাশা বলল,

– অরুণাভদা, ইউ আর নট হ্যাভিং এনিথিং?

নাতাশার সঙ্গে দু’ একবার দেখা হয়েছে, তাই ও জানে না। এখানে উপস্থিত বাকি সকলেই জানে অরুনাভ টিটোটলার৷ অরুণাভ জবাব দেবার আগেই শুভ্রাংশু ওদিক থেকে সবেগে মাথা নেড়ে বলল,

– না না অরুণাভদা ও রসে বঞ্চিত৷

সীমন্তিনী জানে কথাটা পুরো ঠিক নয়৷ ছাত্রজীবনে বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকবার হুইস্কি ওয়াইন সব চেখে দেখেছে৷ কিন্তু কোনওটাই ভালো লাগেনি বলে খাওয়ার অভ্যেস হয়নি ওর৷ আজ অন্তত বছর পঁচিশ হল অরুণাভ মদ স্পর্শ করেনি৷ চৈতালিদি খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন,

– ঠিক আছে ও না হয় অ্যালকোহল না খেল। কিন্তু ফলের রসে তো আপত্তি থাকার কথা নয়৷ কমলেন্দুদা, আপনার স্টকে কোনও জুস নেই?

– আঃ, কথায় কথায় সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে৷ অরুণাভ কি এ বাড়িতে নতুন নাকি যে ওকে বলে দিতে হবে জুস্ কোথায় আছে? অ্যাই! গতবারের হিসেব জমা দেবার কথা সমীরের৷ বের করো৷ এবারের আর্টিস্ট কে আসছে ফাইনালি? ট্রাই-স্টেটের রূপকদের সাথে কথা বলেছ শ্রীলা?

শ্রীলা হাত-পা নেড়ে ব্যক্ত করছে ওর কথা৷ অনুপম রায়কে একবার ঘুরিয়ে দেবে ট্রাই-স্টেটের উদ্যোক্তারা৷ এখানে যেহেতু ছোট পুজো, বাজেটও কম, তাই আলাদা করে কলকাতা থেকে উড়িয়ে পুজোর আর্টিস্ট আনতে পারে না ওরা৷ আশেপাশের পুজো কমিটিগুলোর থেকে আর্টিস্ট ধার করে নিয়ে কাজ চালায়৷ অনেকেরই সে ব্যাপারে বিরুদ্ধমত৷ সুবীর বেশ বিরক্তভাবে বলছে,

– এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে না৷ দু’একটা স্পনশরশিপ্ জোগাড় করতে পারলেই আমরা চন্দ্রবিন্দুকে আনতে পারি৷ আমার ভায়রার সঙ্গে ওদের বেশ ভালো র্যাপো আছে৷ ওকে দিয়ে বলালে ওরা রাজি হয়ে যাবে৷ এ ব্যাপারটা একটু এ বছর থেকে চিন্তাভাবনা করলে ভালো হত৷

আলোচনা উত্তপ্ত হচ্ছে৷ চন্দ্রবিন্দু না ভূমি, নাকি নতুন প্রজন্মের ফসিলস্, এসব নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে আলোচনা৷ তার মধ্যেই মিলি প্রচণ্ড উত্তেজিতভাবে বলছেন,

– গতবার পুজোর মুখে হেমবৌদি বললেন, মায়ের পিলসুজ আর পঞ্চপ্রদীপ ওঁর কাছে নেই৷ অথচ আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি তার আগেরবারে পুজোর বাসন গুছিয়ে তোলার সময় ওঁর কাছেই ও দুটো জিনিস তুলে দিয়েছি৷ লোকে যদি একটু রেসপন্সিবল না হয়, তাহলে আমার একার পক্ষে এত বড় কাজ সামলানো মুশকিল হয়ে যায়৷

অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিতে সীমন্তিনী বলল,

– আমি এবার সব কিনে এনেছি মিলিদি, তুমি যেমন বলেছিলে৷ এই যে সঙ্গেই আছে৷

– রাখো রাখো ওসব পরে হবে৷ আগে হিসেবটা পেশ হোক৷

চৈতালির গলা শোনা গেল৷ শমীক পামটপে হিসেব দাখিল করে চলেছে৷ ফিসফিস করে অনেকেই নিজেদের মধ্যে কথা বলছে৷ বিশেষ করে মেয়েরা৷ অনুপমা সীমন্তিনীর পাশেই বসে৷ সীমন্তিনীকে কনুইয়ের একটা খোঁচা দিয়ে নিচু গলায় বলল

– এই জানো তো এই নাতাশা বলে মেয়েটার এবারের বিয়েটাও টিঁকল না৷ এবারে তো সাহেব বিয়ে করেছিল৷ ছ’মাসের মধ্যে সে নাকি অন্য কার সঙ্গে ভেগে গেছে৷ মিলিদি দুঃখ করছিল আমার কাছে৷ আমি তো আজ প্রথম এসেছি৷ কিচেনে খাবার করতে করতে কথা হচ্ছিল৷

সীমন্তিনী একটু বিরক্ত বোধ করছে৷ ও তো এসব কিছু জিজ্ঞেস করেনি৷ গায়ে পড়ে অন্য একটি মেয়ের হাঁড়ির খবর দেওয়াটা আর যাই হোক, খুব উন্নত রুচির পরিচয় নয়৷ অনুপমাকে যতদিন দেখছে, এই একই স্বভাব৷ ভীষণ ঔৎসুক্য অন্যদের হাঁড়ির খবরে৷ সীমন্তিনী হ্যাঁ হুঁ-র বেশি কিছু বলছে না৷ তাও ওর উৎসাহ কমে না৷ একটু বাদে, আবার উশখুশ করে অনুপমা আবার চাপা গলায় বলল,

– তোমার ননদও সাহেব বিয়ে করেছে না? সব ঠিকঠাক আছে? অনেকদিন শুনি না ওদের কথা৷

এবার সীমন্তিনী সত্যিই অস্বস্তিতে৷ জিনির সঙ্গে মাইকের বিয়েটা সত্যিই বেশ কিছুদিন হল ভেঙে গেছে৷ কিন্তু সেটার কারণ সম্পূর্ণ অন্য৷ সেটা ওরা ছাড়া আর কেউই জানে না৷ সীমন্তিনী। ‘ওরা ভালোই আছে’ গোছের উত্তর দিয়ে ফোন ধরার অছিলায় উঠে যাবে ভাবছিল, কিন্তু তার আগেই আরেকটা যুৎসই অজুহাত ওর মনে পড়ে গেছে৷ ও উঠে দাঁড়াল৷

– কী হল?

মিলিদি শুধোলেন৷

– এক মিনিট দাঁড়াও৷ গাড়ি থেকে একটা জিনিস নিয়ে আসি৷

বাইরে এসে চাবি খুলে সীমন্তিনী ক্যাসারোলটা বের করল গাড়ির একটা খোপ থেকে৷ বেসমেন্টে এসে মিলিদির হাতে দিয়েছে ক্যাসারোলটা৷

– এই নাও৷ এতে টুনার চপ আছে৷ মামণি পাঠিয়েছেন৷

– কী অন্যায় কথা!

মিলিদি আবার অতিনাটকীয় হয়ে গেছেন৷

– প্রথমত এতক্ষণ চপগুলোর কথা তোমার মনে পড়েনি৷ তাহলে প্রথমেই সার্ভ করা যেত৷ যাক গে৷ ডিনারের সঙ্গেই আভেনে গরম করে দেব৷ কিন্তু আরও বড় অন্যায়, মাসিমা এখন তোমাদের কাছে আছেন৷ অথচ তুমি মাসিমাকে নিয়ে আসনি৷ এজন্য তোমার কোনও ক্ষমা নেই৷

প্রায় রায় দেবার ভঙ্গীতে মিলিদি ঘোষণা করলেন৷ সত্যিই অরুণলেখা সপ্তাহখানেক হল ওদের ওখানে এসেছেন৷ কবে ফিরবেন, নাকি ফিরবেন না, এসব কিছুই ঠিক নেই ৷ কিন্তু অরুণলেখাকে এখানে নিয়ে এলে তিনি একটু বোর ফিল করতেন৷ আর এখানেও সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে যেত৷ মিলিদি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে অবশ্য খুব ভালোই আলাপ রয়েছে অরুণলেখার৷ মিলির এই নাটকীয় ‘ক্ষমা নেই’ শুনে সবাই খুব হাসছে৷ আবহাওয়াটা তরল হয়েছে খানিক৷ আলোচনা শেষ হলে সবাইকে খেতে ডাকলেন মিলিদি৷

উপরের ঘরে বিরাট বড় ডিম্বাকৃতি ডাইনিং টেবিলে থরে থরে খাদ্যবস্তু সাজানো৷

– আজ পুজোর মিটিং, তাই সব বাঙালি খাবার৷ হাত দিয়ে ভাত মেখে খাবে সব৷ ওইরকম কাঁটা চামচ দিয়ে ইলিশ মাছ কায়দা করতে যাবে না কেউ৷

– মিলিদি! তুমি তো জানো আমি হাত দিয়ে খেতে পারি না৷ ফর্কটা অ্যালাও করো প্লিজ৷

শমীক আহ্লাদী স্বরে বলল৷ মুখে যাই বলুন পাশে কাঁটা ছুরিও সাজানো রয়েছে৷ ন্যাপকিনও৷

– এতজনের টেবিলে হবে না৷ একটু কষ্ট করে হাতে হাতে নিয়ে নাও ভাই৷

সবাই এই ফ্লোরের প্রধান ড্রইংরুমে বসে সদ্ব্যবহার করছে খাবারের৷ মিলিদি যতই একনায়কের মতো পুজো কমিটির কাজ করুন না কেন, এই একটা ব্যাপারে মিলিদির জুড়ি মেলা ভার৷ বড্ড ভালো রাঁধেন মহিলা আর অতিথি আপ্যায়নও তুলনাহীন। ওঁর স্বামী কর্পোরেট কর্তা ছিলেন একদা৷ সে সময়ই এসব আদবকায়দা রপ্ত করেছেন নাকি মিলি বোস? সংসারে কমলেন্দুদার কন্ট্রিবিউশনটা ঠিক কী, বুঝতে পারে না সীমন্তিনী৷ তবে ভদ্রলোক একসময়ে প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এদেশে আছেন, সেটা উনি বারবার শোনাতে ভালোবাসেন৷ খাওয়ার পর কনিয়াক পান করা হচ্ছে৷ আর কমলার পায়েস৷

– বুঝলে অরুণাভ! তুমি এখানে তো এসেছ ছোট বয়সে৷ কত, পাঁচ?

সপ্রশ্ন দৃষ্টি কমলেন্দু বোসের৷

– না, ইংল্যান্ডে এসেছিলাম ওই অ্যারাউন্ড সাত৷

অরুণাভ সবিনয়ে বলে৷

– আর আমি এসেছি যখন তেইশও হয়নি৷ তোমার পিছনে তোমার বাপ-মায়ের ব্যাকিং ছিল৷ আর আমার কেউ ছিল না৷ বুঝলে? টোটালি সেল্ফ মেড ম্যান৷ স্ট্রাগল কাকে বলে, আমার প্রতিটি ডিএনএ জানে৷ ওই যে অনুপমের কি একটা গান আছে না ‘আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ’– আমার তেমনি রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্ট্রাগল্৷ হাঃ হাঃ হাঃ৷

মদ্যপ লম্পট জমিদারদের স্টাইলে হাসছেন কমলেন্দু বোস৷

– আর মিলিদি কবে এলেন এখানে?

পাশ থেকে সুবীর জানতে চাইছে৷

– ও বাবা! সে তো অনেক পরে৷ কবে যেন?

এবার খেই হারিয়ে যাচ্ছে কমলেন্দুদার৷ মিলিদি স্নেহমাখা ঝঙ্কার দেন,

– অনেক পরে মানে কী? দেখেছ সুবীর, তোমাদের দাদার সময়ের সেন্সটা কেমন গুলিয়ে গেছে? ও এখানে আসার পাঁচ বছর পরেই বিয়ে হল আমাদের৷ একাত্তরে তখন আমিই বা কতটুকু? কুড়ি বছরেই তোমাদের দাদার সংসারের ঘানিতে জুতে গেলাম৷ এখনও সেই ঘানি ঠেলছি৷

– হ্যাঁ, আরাম করে বাড়িতে বসে আছ৷ মার্সিডিজ চড়ে ঘুরছ ইচ্ছেমতো৷ যখন ইচ্ছে বোনের কাছে যাচ্ছ৷ দেশে সংসার করলে বুঝতে ঘানি কাকে বলে৷

কমলেন্দুদা প্রসন্ন হাসেন৷

– বোনের কাছে যাব না? একটা মাত্র বোন আমার৷ বুঝলে শ্রীলা৷ আমরা যমজ বলে বাবা আদর করে নাম দিয়েছিলেন মিলি আর জুলি৷ দেড় ঘণ্টার তফাৎ৷ মিলি জুলি থাকবে দুবোন, বাবা বলতেন৷ তাই তো আছি বল! এই বুড়ো বয়সে আত্মীয়স্বজন বিবর্জিত দেশে ওই বোনটাই ভরসা৷ তাও তো সেই ওয়েস্ট কোস্টে৷ যেতেই কত সময় লেগে যায়৷

সত্যিই অরুণলেখা সপ্তাহখানেক হল ওদের ওখানে এসেছেন৷ কবে ফিরবেন, নাকি ফিরবেন না, এসব কিছুই ঠিক নেই ৷ কিন্তু অরুণলেখাকে এখানে নিয়ে এলে তিনি একটু বোর ফিল করতেন৷ আর এখানেও সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে যেত৷ মিলিদি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে অবশ্য খুব ভালোই আলাপ রয়েছে অরুণলেখার৷ মিলির এই নাটকীয় ‘ক্ষমা নেই’ শুনে সবাই খুব হাসছে৷ আবহাওয়াটা তরল হয়েছে খানিক৷ আলোচনা শেষ হলে সবাইকে খেতে ডাকলেন মিলিদি৷

সীমন্তিনীরা বাড়ি ফিরছে, ঘন অন্ধকার রাস্তায় হেডলাইট জ্বালিয়ে৷ অরুণাভই চালায় বেশিরভাগ সময়৷ যেহেতু ও মদ খায় না, সেজন্য গভীর রাতে পার্টি বা কারো বাড়ি থেকে ফিরতে অসুবিধে নেই৷ মদ্যপ অবস্থায় ড্রাইভিংয়ের শাস্তি খুব কড়া এদেশে৷ সীমন্তিনী পাশের সিটে বসে ভাবছে আজকের সন্ধ্যের কথা৷ বিশেষ করে মিলিদির কথাগুলো ওর মনে ছাপ ফেলেছে৷ সত্যিই তো৷ আত্মীয়পরিজন বিবর্জিত এই দেশে, এই জায়গায় মিলিদি তো থেকে গেলেন জীবনের এতগুলো বছর৷ ওঁর বোন জুলি, বোনঝি নাতাশা ওঁদের একমাত্র আত্মীয়৷ ছেলেমেয়েও তো নেই কোনও৷ সীমন্তিনীর হঠাৎ মনে হল এত বড় বাড়ি, গাড়ি এসব নিয়ে কী করবেন ওঁরা? এরপর দুজনের আরও বয়স হবে, শরীর ভাঙবে৷ আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু নামক অমোঘ সত্যের দিকে এগিয়ে যাবেন ওঁরা৷ কমলেন্দুদা কয়েক বছরের মধ্যেই হয়তো আর থাকবেন না৷ মিলিদি কি তখন কোনও সাহায্য নেবেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের যেমন থাকে? অরুণলেখার শেষ সময়ে তারা আছে৷ তাদের শেষ দিনগুলোতেও রণো আর রোহিণী হয়তো থাকবে সাহায্যের জন্য৷ থাকবে কি? রোহিণী আর রণোর তিরিশের দিকে বয়স যাচ্ছে৷ ওদের সন্তানের কোনও তাগিদ আছে কিনা ঠিক বুঝতে পারে না সীমন্তিনী৷ এসব নিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করাও ঠিক সঙ্গত নয়৷ কিন্তু সন্তান থাকাটা খুব জরুরি বলে মনে হয় সীমন্তিনীর৷ সন্তান সম্পর্কে আঠা তৈরি করে৷ শেষ বয়সের জন্য ইনভেস্টমেন্ট– কোথায় কে যেন বলেছিল৷ ইনভেস্টমেন্টে লাভ হল, না লোকসান, একমাত্র সময়ই তার জবাব জানে৷ এসব আলগা ভাবতে ভাবতে নিঃশব্দে পথ পেরোচ্ছে সীমন্তিনী৷ মিলিদির বাড়ি থেকে তাদের বাড়ি ভিতরের স্টেট রোড ধরে চল্লিশ মিনিটের ড্রাইভ৷ অরুণাভ এমনিতে আড্ডাবাজ, খোলামেলা৷ কিন্তু ইদানিং কিছুটা গুটিয়ে গেছে৷ তিরিশ বছরের চেনা অরুণাভ কী ভাবে, অনেক সময়ই তা বুঝতে পারে না সীমন্তিনী৷ আজও ড্রাইভ করতে করতে কী ভাবনা ওর মাথায় খেলা করছে স্পষ্ট নয়৷ হু হু করে অন্ধকার রাস্তার বুক চিরে গাড়ি যাচ্ছে৷ উইন্ডস্ক্রিনে পোকার ঝাঁক এসে সেঁটে যাচ্ছে৷ যেন এক অনন্ত যাত্রাপথের শেষ পথটুকু এক নীরবতাকে ছুঁয়ে অতিক্রম করছে ওরা৷ অবশেষে লোকালয়ের ওদের চেনা পাড়ার, চেনা বাসার আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে দূরে৷

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ১৭ অগস্ট ২০২২

*ভেতরের ছবি সৌজন্য: Istock, Pinterest

অপরাজিতা দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। আগে ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট মেরিজ কলেজে ইতিহাস ও মানবীচর্চা বিভাগের ফুলব্রাইট ভিজিটিং অধ্যাপকও ছিলেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্রী অপরাজিতার গবেষণা ও লেখালিখির বিষয় উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের চিন্তাচেতনায় এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী। অধ্যাপনা, গবেষণা, ও পেশা সামলে অপরাজিতা সোৎসাহে সাহিত্যচর্চাও করেন। তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থ - সুরের স্মৃতি, স্মৃতির সুর, ইচ্ছের গাছ ও অন্যান্য, ছায়াপথ। নিয়মিত লেখালিখি করেন আনন্দবাজার-সহ নানা প্রথম সারির পত্রপত্রিকায়।

8 Responses

এতগুলো চরিত্র একসাথে handle kora কম কথা নয়।তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নগর পারে রূপনগর এর কথা মনে পড়ে গেলো এই প্রেক্ষিতে। প্রতিটি অনু ঘটনার চারধারে সুন্দরভাবে আবর্তিত চরিত্রগুলি।simontini,রোহিণী, Pola এদের তো এর মাঝেই ভালোবেসে ফেলেছি।তবে আমার মনে হচ্ছে কিস্টিগুলো Gmail এ নিয়ে ডাউনলোড করে একটা ফোল্ডারে রেখে পড়লে বারবার পড়তেও পারবো আর এনজয় ও করতে পারবো বেশী।

থ্যাংক ইউ। এখনও ক্রমে ক্রমে বেশ কিছু চরিত্র আসবে, যদিও একই পরিবারের মধ্যে। আশা করি ভাল লাগবে। তারাশঙ্করের মতো প্রণম্য লেখকের কথা উঠে এল বলে খুবই কুণ্ঠা এবং উৎসাহ, দুইই হল।

Duto kisti i daruuun laglo…Adheer agrohe apeksha korchhi parobortee kistigulor.

অনেক অনেক ধন্যবাদ! তোমার মতামত সবসময় আমাকে উৎসাহ জোগায়।

খুব ই ভাল লাগছে পড়তে। একবার শুরু করলে ছাড়া যাচ্ছে না। America তে থাকা তিনপ্রজন্মের immigrants দের জীবন চর্যার কাহিনী ও অন্যান্য বাঙালি দের জীবন যাপন যাপনের গল্প খুব নিখুঁত লাগছে। পরের কিস্তির জন্যে অপেক্ষায় রইলাম।

অনেক ধন্যবাদ অনুরাধা! পাঠকদের এ রকম প্রতিক্রিয়া সব সময়েই আমার পাথেয়।

Khub valo lagchhe porte. Adeshe thaki bolei choritro gulo relate korte parchhi . Mone hochhe khub chena. Sunder

থ্যাংক ইউ! জেনে খুব ভাল লাগল।