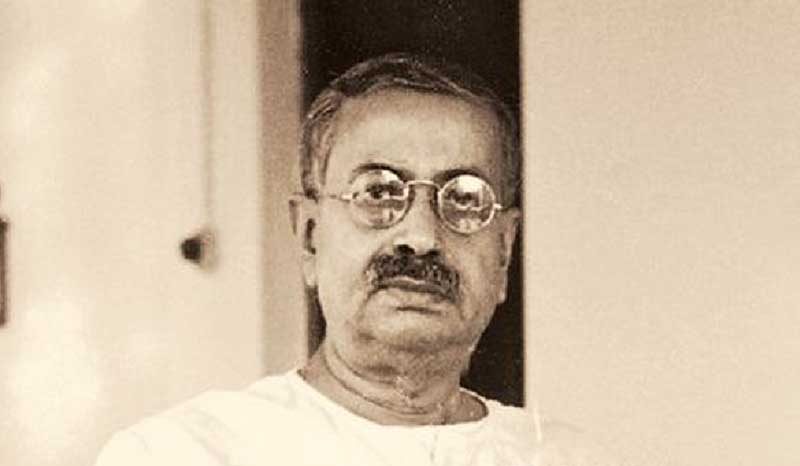

রাজশেখর বসুকে কী হিসেবে পরিচয় দেওয়া হবে? রসায়নবিদ? সাহিত্যিক? অভিধান প্রণেতা? সফল অনুবাদক? যতীন সেনের যুগলবন্দিতে কিছু স্মৃতিধার্য বিজ্ঞাপন স্রষ্টা? বানান সংস্কারক? চিত্রী? (নিজের সব বইয়ের প্রচ্ছদ রাজশেখর নিজেই এঁকেছেন। ‘প্রেমচক্র’ গল্পের অদ্ভুত সব ‘জ্যামিতিক’ চিত্র তো তাঁরই আঁকা)।

তাঁর জীবনপঞ্জির দিকে তাকালে দেখা যাবে ওই একটি মানুষের অন্দরে বসবাস করছে এমনই একাধিক, বিচিত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ! যিনি তাঁর যুগের মানদণ্ডে অতীব আধুনিক, বিজ্ঞান-চেতনায় ঋদ্ধ আদ্যন্ত বাঙালি। এতগুলি পরিচয়ের যে-কোনও একটিতেই তিনি অমরত্ব দাবি করতে পারেন।

জন্মদিন (১৬ মার্চ ১৮৮০) আর মৃত্যুদিন (২৭ এপ্রিল ১৯৬০) এই দু’মলাটের মধ্যে ধরা তাঁর সেই প্রচলিত জীবনকথাটি আর একবার শুনে নেওয়া যাক–

জন্ম নদীয়া জেলার বীরনগরে (সুশীল রায় মশাই লিখেছেন ওঁর জন্ম বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়ায়, মাতুলালয়ে)। বাবা চন্দ্রশেখর বসু দ্বারভাঙা রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার, দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত। ১৮৯৫ সালে দ্বারভাঙা রাজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৭ সালে পটনা কলেজ থেকে এফ এ, ১৮৯৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করেন।

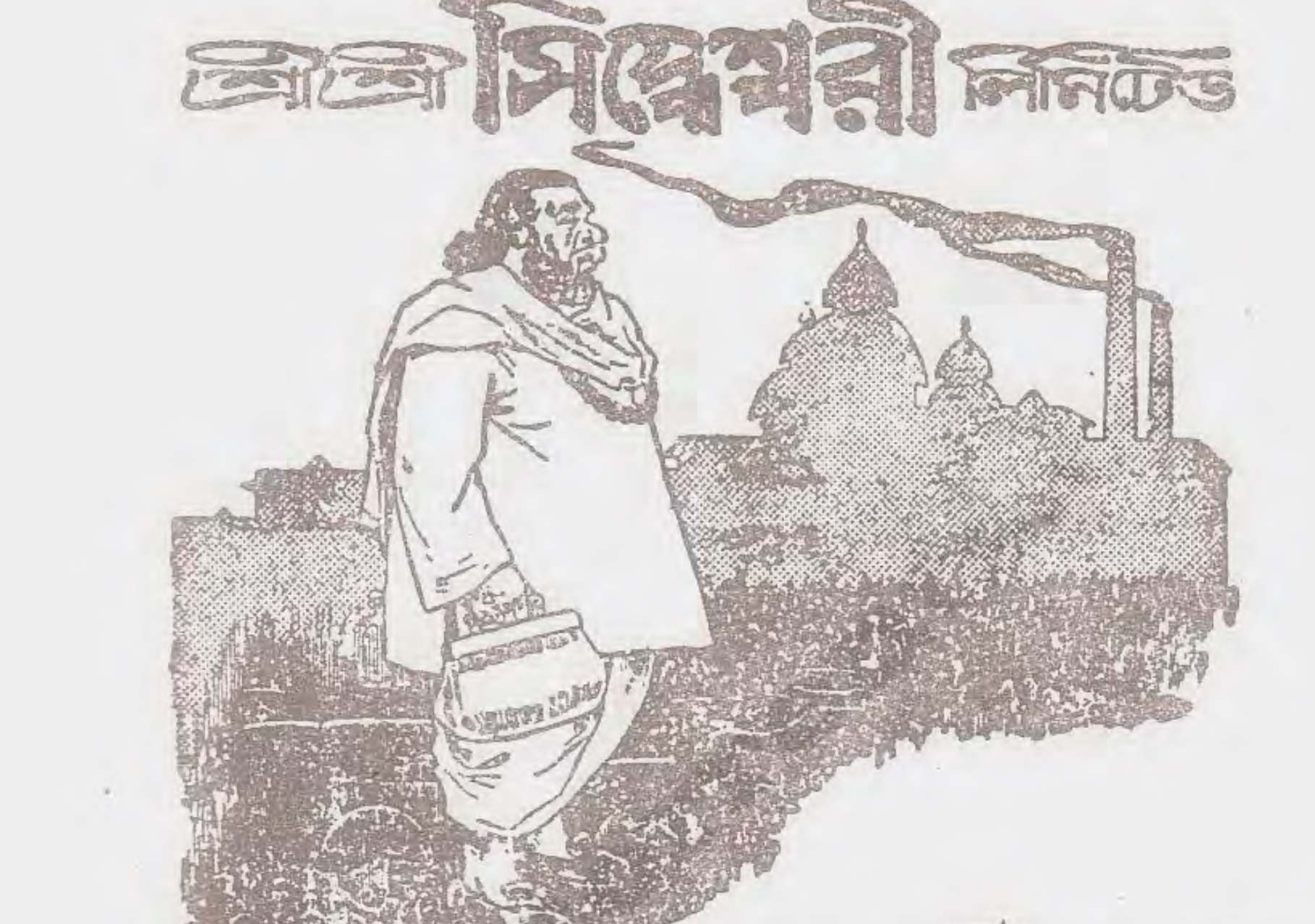

১৯০০ সালে রসায়নে এম এ পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯০২ সালে রিপন কলেজ থেকে বি এল পাশ করে কিছুদিন আইন ব্যবসায় যুক্ত থাকলেও, দীর্ঘদিন তা চালিয়ে যাবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু এই আইন পাঠ তাঁর কাজে লেগেছিল বিয়াল্লিশ বছর বয়সে (১৯২২) প্রথম গল্প শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড লেখার সময়। লেখাটি পড়ে অনেকের ধারণা হয়েছিল, এইটি কোনও উকিলের লেখা।

১৯০৩ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এ সামান্য বেতনের কর্মচারি (কেমিস্ট) হিসেবে নিযুক্ত হলেন। কিছুকালের মধ্যেই নিজের দক্ষতায় তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর সে-সময়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কার্তিক বসুর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে এই কোম্পানির পরিচালক পদে উন্নীত হন। ব্যবসা পরিচালনার বোধবুদ্ধির সঙ্গে গবেষণার ধৈর্য ও শৃঙ্খলাকে অশেষ দক্ষতায় মেলাতে পেরেছিলেন তিনি। দু’টি ক্ষেত্রেই যে পরিমাণ নিয়মানুবর্তিতা এবং সুশৃঙ্খল অভ্যাসের প্রয়োজন, তার কিঞ্চিৎ বেশিই তাঁর ছিল। এই সব কারণেই অবসর নেবার পরও আমৃত্যু তিনি এই কোম্পানির উপদেষ্টা এবং ডিরেক্টর পদে ছিলেন।

এরই পাশাপাশি চলেছে পরশুরাম ছদ্মনামে সাহিত্য-সৃষ্টি। ‘গড্ডলিকা’, ‘কজ্জলী’, ‘হনুমানের স্বপ্ন’ সাহিত্য-রসিকদের আকৃষ্ট করেছিল। বাংলা ভাষার ওপর তাঁর আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত দেখা যায় এই কোম্পানির কাজেও– হিসেব রাখার নিয়ম চালু হয় বাংলায়, বিভিন্ন বিভাগের নাম বাংলায়, ওষুধপত্রের নামও হয় সংস্কৃত ইংরেজি মিশিয়ে। রাজশেখরের ভাষ্য অনুযায়ী–

‘বাল্যের কবিতা রচনার শখের কথা বাদ দিলে এই প্রতিষ্ঠানেই আমার সাহিত্যচর্চার আরম্ভ। এখানেই তার হাতে-খড়ি বলতে পারা যায়। অবশ্য মূল্যতালিকা তৈরি করা বা বিজ্ঞাপন লেখাকে যদি কেউ সাহিত্য বলে গ্রাহ্য করে। কেন না শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের আগে আমার যা-কিছু বাংলা রচনা, তা এ ছাড়া কিছু না।’

এই গল্পটি রাজশেখর লিখেছিলেন কয়েকজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ীকে ব্যঙ্গ করবার জন্য। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আর হয়তো লিখতেন না, কিন্তু জলধর সেনের চাপে তাঁকে আরও লিখতে হয়। রচিত হয় চিকিৎসা-সংকট, মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ, ভূশণ্ডীর মাঠে এবং আরও নানান গল্প। তিনি রচনা করেন দু’টি নামে। গল্প রচনা পরশুরাম নামে অন্যান্য রচনা স্বনামে।

কেন পরশুরাম? কোন পরশুরাম? রাজশেখর জানিয়েছেন, ‘এ একটি স্যাকরা। পৌরাণিক পরশুরামের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নেই।’

যখন প্রথম গল্পটি তাঁদের পার্শিবাগানের বাড়িতে উৎকেন্দ্র সমিতিতে পাঠ করা হয়েছে, ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ছাপার উদ্যোগ নিয়েছেন জলধর সেন, ছদ্মনামের প্রসঙ্গ এল, কারণ স্বনামে ছাপায় রাজশেখরের সংকোচ। তিনি জানাচ্ছেন,

‘দৈবক্রমে সেই সময় তারাচাঁদ পরশুরাম নামে এক কর্মকার কোম্পানির অন্যতম পার্টনার পরশুরাম সেখানে উপস্থিত হয়। হাতের কাছে তাকে পেয়ে তার নামটা নিয়ে নেওয়া হল। এই নামের পেছনে অন্য কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখব জানলে ও-নাম দিতাম না।’

‘লঘুগুরু’, ‘বিচিন্তা’, ‘ভারতের খনিজ’, ‘কুটির শিল্প’ নামের বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থাদি লিখেছেন নিজের নামে। ১৯৩৭ সালে তাঁর অসামান্য কীর্তি বাংলা অভিধান ‘চলন্তিকা’ প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থগুলি– বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, হিতোপদেশের গল্প– খুবই সমাদৃত হয়েছিল। কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন।

এই কথাগুলি কমবেশি আমাদের জানা। যা তত বেশি পরিচিত নয় তা হল রাজশেখরের ‘স্বদেশী’ যোগাযোগের কথা। এ-কথা খুব বেশি বলেননি তিনি।

১৯০৬ সালে সুবোধ মল্লিক, ভগিনী নিবেদিতা, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হলে রাজশেখর তাতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যাঁরা ছিলেন, প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল কিছু পরিমাণে ‘স্বদেশী’ ভাবধারা। রাজশেখরের মধ্যেও তা ছিল, যা আমরা জেনেছি তিনি মারা যাবার অনেক পরে।

তাঁর দৌহিত্রী আশার ছেলে শ্রীযুক্ত দীপংকর বসু আমাকে যে লিখিত বিবৃতি (১৮ ডিসেম্বর ২০২০) দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করা যাক:

‘ভারত স্বাধীনতার পর রাজশেখর বসু কেবল তাঁর দৌহিত্রী ‘আশা’র (আমার মা) কাছে প্রকাশ করেন মাণিকতলা বোমার ব্যাপারে অরবিন্দ–বারীন ঘোষ ইত্যাদিকে বোমা তৈরির ফর্মুলা, মায় যাবতীয় মশলা তিনিই গোপনে সরবরাহ করেছিলেন। আর একটি কথা না বললেও, দাদুর ‘কমজোরি স্বাস্থ্যের’ জন্য মায়ের গভীর ‘অনুমান’ ছিল যে ব্রিটিশ আমলে এই অতি বিপজ্জনক কাজের জন্য তিনি সর্বদাই সঙ্গে ‘সায়ানাইড ক্যাপসুল’ রাখতেন। কারণ তিনি জানতেন যে ধরা পড়লে এর অবধারিত শাস্তি ও যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর কোনও কালে ছিল না। তবে আবার বলছি, এটা অতি যুক্তিসঙ্গত হলেও আমার মায়ের সম্পূর্ণ অনুমান মাত্র।

মায়ের কাছে আরও শুনেছি – রাজশেখর-কনিষ্ঠ-অনুজ, ভারতে মনোবিশ্লেষণের ‘ভগীরথ’ গিরীন্দ্রশেখরের কাজ ছিল বিভিন্ন বিপ্লবী দলের গোপন বার্তা আদান-প্রদানের জন্য ‘কোডিং-ডিকোডিং’ করে দেওয়া।তিনিও একথা প্রথম প্রকাশ করেন স্বাধীনতার পর কেবল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, পরবর্তীকালের অতি প্রসিদ্ধ মনোবিশ্লেষক ডাঃ বিজয়কেতু বসুর কাছে॥’

এর বেশ কিছু বছর আগে দীপংকর বসু ‘অপরিচিত রাজশেখর’ নামে যে বই প্রকাশ করেন তাতেও এই ঘটনার উল্লেখ ছিল। তিনি লিখেছিলেন–

‘তাঁর জীবনের একটি গোপনতম খবর তিনি একমাত্র আমার মা শ্রীমতী আশাকেই (রাজশেখরের দৌহিত্রী) বলেছিলেন, খবরটি প্রকাশের যখন সময় হয়– ১৯৪৭ এর ১৫ই অগস্টের পর– তখন আমি নিতান্তই শিশু। খবরটি মা গত বছর রাজশেখর শতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতা দূরদর্শন প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে প্রথম সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। সুবিখ্যাত মানিকতলা বোমার ঘটনা–যার হোতা অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, তার সমস্ত বোমার শুধু ফরমুলাই নয়, যাবতীয় মালমশলা দাদুই সরবরাহ করতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর এই নীরব যোগদান কেউ কোনোদিন জানে নি। ধরা পড়লে অবধারিত সেলুলার জেল–(তবু) এই ভয়ঙ্কর ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন।’

রাজশেখর বসু যেমন নিজের পরিচয় গুপ্ত রেখে পরশুরাম ছদ্মনামে একের পর এক গল্প লিখে গেছেন, রসরচনার ছদ্মবেশে সমাজ-সংস্কারকদের হাতে তুলে দিয়েছেন ধারাল অস্ত্র, তেমনই নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গুপ্ত রেখে ১৯০৬-১৯০৭ সালের অগ্নিপুরুষদের হাতেও জুগিয়েছেন শত্রু সংহারের আয়ুধ। উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাসের মতো তিনিও ছিলেন সে-যুগের বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার সমৃদ্ধ করবার দায়িত্বে থাকা এক নিষ্ঠাবান কর্মী।

আর কে না জানে ১৯০৬ সাল তো বোমা-বন্দুকেরই যুগ!

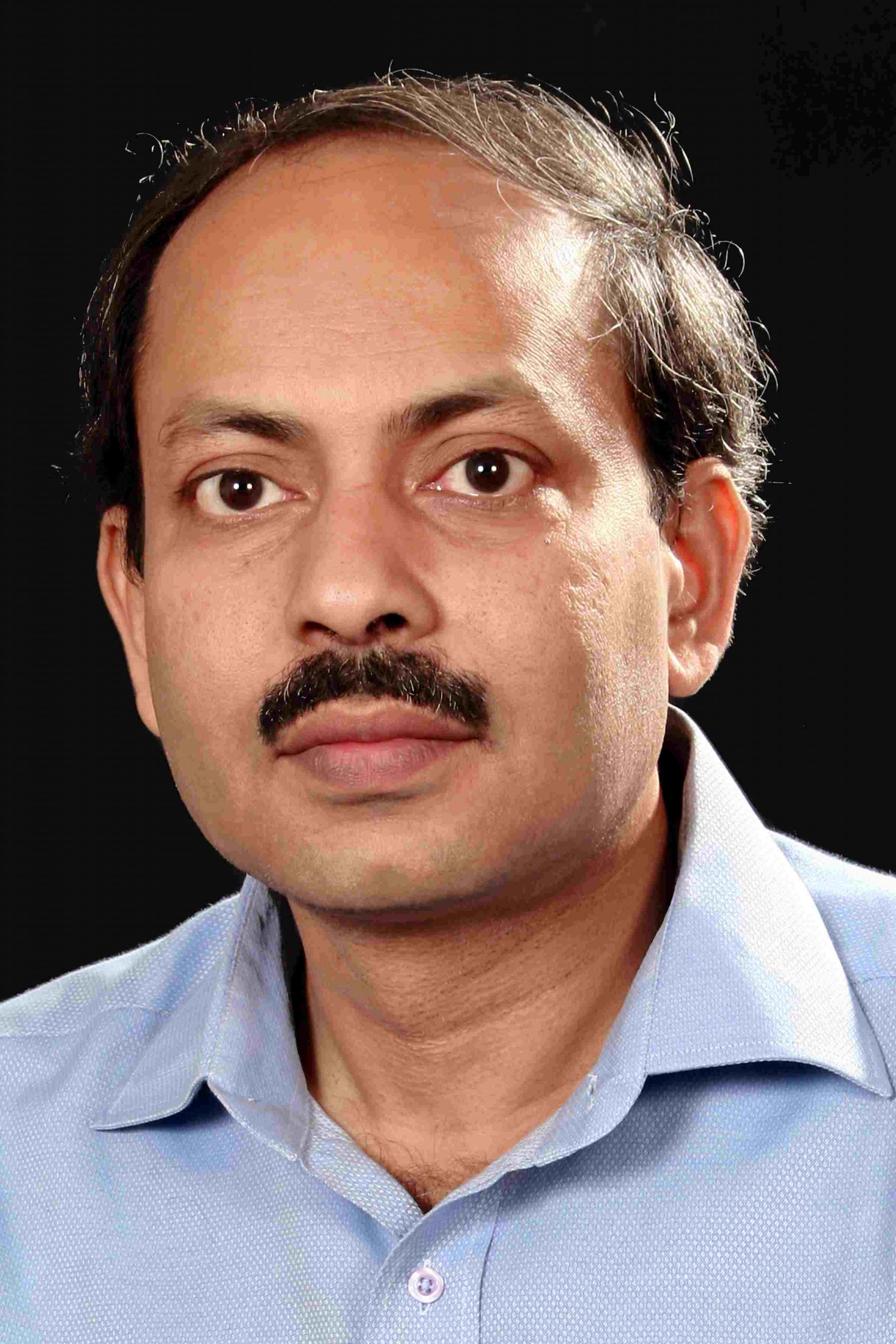

প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ঝোঁক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি। তাঁর তিনটি তথ্য-উপন্যাস-- অগ্নিপুরুষ, আটটা-ন’টার সূর্য এবং অবিরাম জ্বরের রূপকথা--তিনটি বিভিন্ন সময় নিয়ে। প্রবন্ধের জন্য দু’বার পেয়েছেন আনন্দ-স্নোসেম পুরস্কার। শেষোক্ত উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে নামী পুরস্কারের বিচার তালিকায় স্থান পেয়েছিল।