সাদাকালো একটি ফোটোগ্রাফ। ছবিটি যেন বইয়ের মলাটের সঙ্গে কর্নার হিঞ্জ দিয়ে লাগানো, ছবিতে স্পট ল্যামিনেশনের এমনই ব্যবহার। বইটির আকৃতিও পুরনো দিনের অ্যালবামের মতো– চৌকো আকারের বই। ভ্রামণিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বই “অ্যালবাম সমগ্র”, তাঁরই পূর্বপ্রকাশিত দুটি বই ‘অ্যালবাম’ ও ‘অ্যালবাম পুনশ্চ’ নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রকাশিত হয়েছে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে, আগের একক বইগুলিও তাঁদের প্রকাশনার, বহুদিন অলভ্য থাকায় এই পুনঃপ্রকাশ নবকলেবরে।

এই লেখাগুলি একসময় প্রকাশ পেয়েছিল ‘দেশ’ পত্রিকায়, ধারাবাহিকভাবে। একটি পর্যায়ের লেখা শেষ করার পর, জনৈকা পাঠিকার পত্রাঘাতে শুরু হয় পুনশ্চ পর্যায়টি। দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ পাঠিকার সেই বিক্ষুব্ধ চিঠির ওপর লাল কালিতে লিখেছিলেন তাঁর মন্তব্য — “অ্যালবাম বন্ধ করা চলবে না, চলবে না।” সমগ্র আকারে প্রকাশিত বইটির পরিশিষ্ট অংশে আছে একটি মূল্যবান সংযোজন— একটি ভ্রমণপঞ্জি, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে লেখকের জীবিতকালে এই গ্রন্থের সম্পাদক অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত। ১৯১৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত উমাপ্রসাদের ভ্রমণের একটি সূচি পাওয়া যায় এখান থেকে। পরবর্তী পাঁচ বছর তিনি ছিলেন গৃহবন্দি, বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতার কারণে। ১৯৮৬ সালে শেষবারের মতো গিয়েছেন হিমালয়ের কোলে। হিমালয়প্রেমিক এই ভ্রামণিকের যাত্রাপথের অধিকাংশ জুড়েই আছে হিমালয়ের নানা চেনা–অজানা, সুগম–দুর্গম স্থান। বইটির পরিশিষ্ট অংশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা।

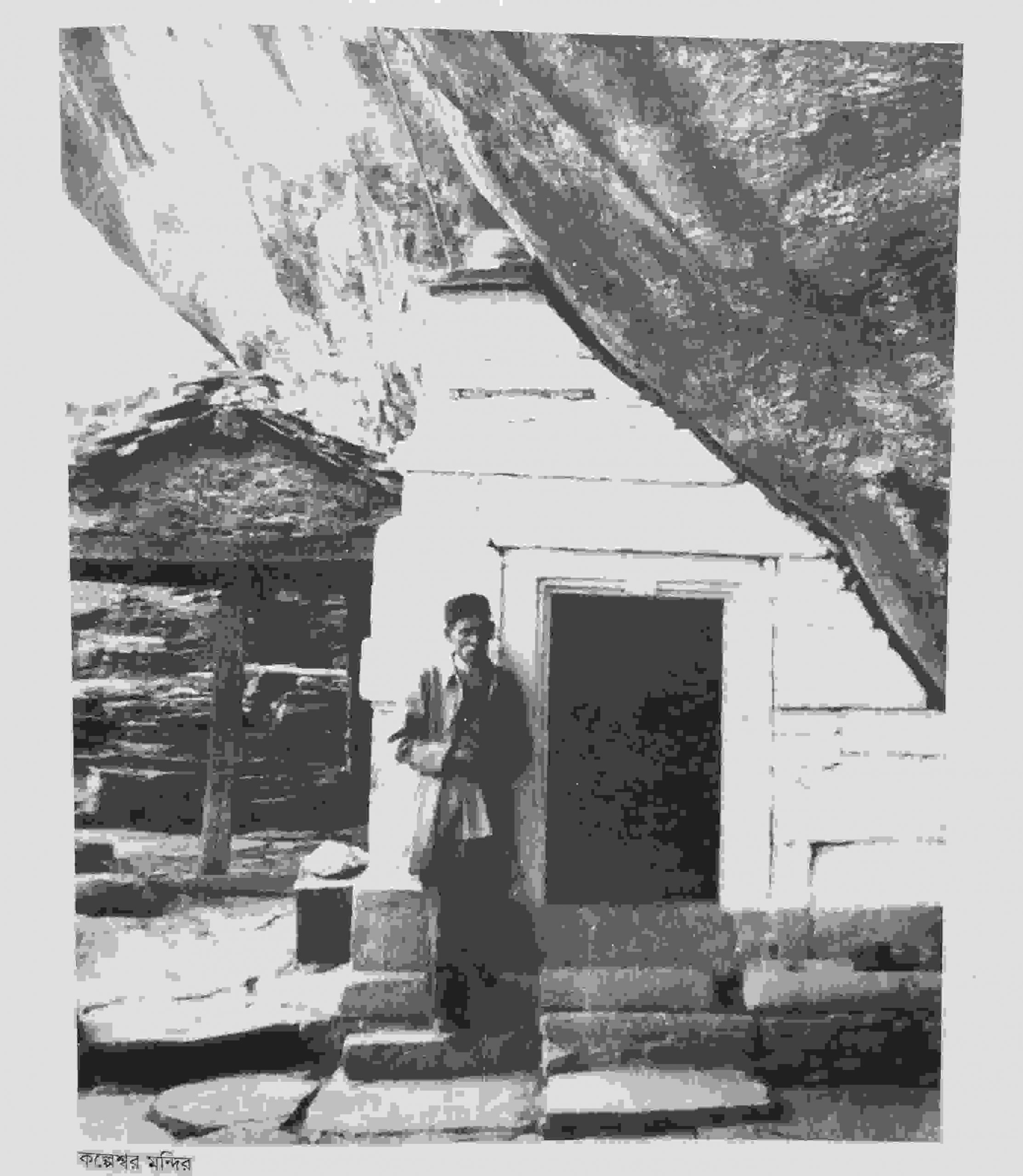

উমাপ্রসাদের জন্ম ১২ অক্টোবর ১৯০২ সালে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও যোগমায়া দেবীর সন্তান ছিলেন তিনি, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর মেজদা। তিনি ছিলেন অক্লান্ত পর্বতপ্রেমিক, কী এক অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে বারবার ছুটে গেছেন হিমালয়ের উপান্তে। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনিগুলি সুপরিচিত ও পাঠকপ্রিয়। কিন্তু এই বইয়ে তাঁর পরিব্রাজনের লেখা সংকলিত হয়নি। ভ্রমণকালে যত মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন উমাপ্রসাদ, তারই অন্তরঙ্গ স্কেচ ধরা পড়েছে ‘অ্যালবাম’ অংশে। ছোট ছোট জার্নালধর্মী লেখায় তাঁর দৃষ্টির বিশেষত্ব নিপুণ ভঙ্গিতে প্রকাশিত। আদ্য়ন্ত এক জীবনরসিকের অ্যালবামে যেন ধরা পড়েছে ভ্রমণকালীন দেখা-পাওয়া মানুষজনের পোর্ট্রেট। সেই ছবি সাদাকালো হলেও, তার বিচ্ছুরণ রঙিন। যেমন প্রচ্ছদের ছবিটি। এই ছবিতে স্থির হয়ে আছে একটি মুহূর্ত, যার আখ্যানভাগ খুঁজে পাওয়া যায় ‘গোপালের প্রসাদী’ ও ‘অনন্ত সান্ত্বনা’ লেখাতে।

[the_ad id=”270086″]

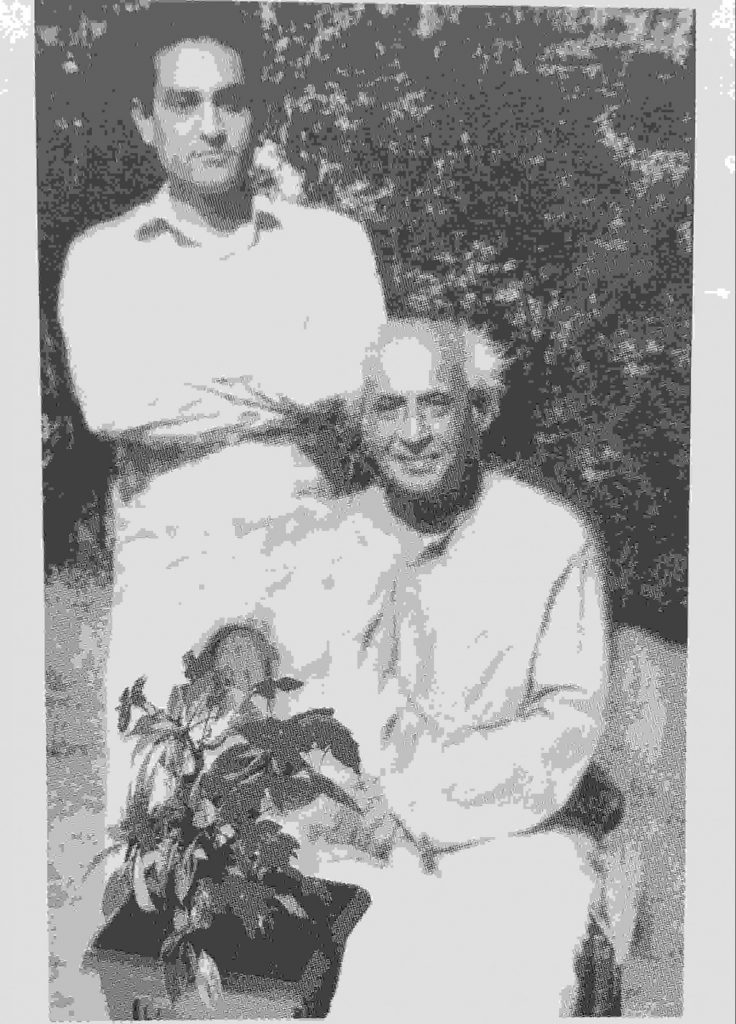

কৈলাসের মানস সরোবর যাত্রাকালে আলমোড়ায় লেখকের দেখা হয় অনুভবানন্দজির সঙ্গে, ১৯৩৪ সালে। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে লেখকের আবার দেখা হয় মুসৌরির শৈল শহরের উপকণ্ঠে বার্লোগঞ্জের আশ্রমে। সম্ভবত ছবিটি সেই সময়েরই, লেখকের সঙ্গে অনুভবানন্দজির। অনুভবানন্দজি তখন বার্লোগঞ্জে বৃদ্ধ গুরুদাস মহারাজের সেবারত, গুরুদাস মহারাজজির দুই চোখের মধ্যখানে নাসিকার ঊর্ধ্বদেশে ক্যান্সারক্ষত দেখা দিয়েছে, তাঁরই পরিচর্যা করতেন অনুভবানন্দ। ‘গোপালের প্রসাদী’ লেখাতে বার্লোগঞ্জের এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও প্রবীণ বাঙালি মুখার্জিবাবুর সঙ্গে আশ্চর্য মোলাকাতের ঘটনা ও তাঁর সজীব–রঙিন ব্যতিক্রমী চরিত্রের উল্লেখ আছে, গোপালের প্রসাদী বলে যিনি এগিয়ে দিতেন একমুঠো লজেন্স। এই কাহিনি যে কোনও ছোটগল্পের চেয়েও স্বাদু, বর্ণনাভঙ্গি ও সাসপেন্স উন্মোচনে হয়ে উঠেছে সার্থক। আগ্রহী পাঠক বইটি থেকে সেই কাহিনি পড়ে নেবেন সেই আশা রাখি। দু”টি কাহিনিই করুণরসে সিক্ত, জীবনের প্রতি ভালবাসায় সমৃদ্ধ।

‘কোন নিরালায় রব আপন মনে’ লেখাটি বইয়ের প্রথম স্মৃতিলেখ, দিঘাতে থাকাকালীন লেখকের কিছু অনুপম স্মৃতি ধরা পড়েছে এখানে, বাৎসল্যরস থেকে করুণরস নানা স্বরের ওঠানামা ধরা পড়েছে লেখকের সঙ্গে নানা মানুষের আলাপ–পরিচয়ে। আলমোড়ার আশ্রম রামকৃষ্ণধামের স্বামী পরমব্রহ্মানন্দজির মৌমাছি পালনের ইতিবৃত্ত থেকে নানা স্বাদ–গন্ধের মধুর উল্লেখ খুঁজে পাই ‘সংসার ও আশ্রম’ লেখাটিতে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও এসেছিলেন এই আশ্রমে, নির্ধারিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি অতিক্রম করে প্রায় দেড় ঘণ্টা ছিলেন তিনি, খুঁটিয়ে দেখেন, প্রশ্ন করে জেনে নেন সেখানকার ক্রিয়াকর্ম। কাহিনি শেষ হয় সংসারত্যাগী এক মানুষের কথায়, স্বামী পরমব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলে যিনি বন সরিয়ে নৈনিতালের কাছে নন্দপুরে গড়ে তুলেছেন মধুসংগ্রহের ক্ষেত্র, এও যে আর এক আশ্রম।

[the_ad id=”270085″]

‘রবীন্দ্রনাথের ফেরারি চিঠি’ লেখায় ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি অজ্ঞাত অথচ গুরুত্বপূর্ণ চিঠির কথা, যা ভিনভাষী সংগ্রাহক রেখেছিলেন সযতনে। ‘ছাত্রহিতৈষী আশুতোষ’ ও ‘আশুতোষের লাইব্রেরি’ লেখাদুটি আপন ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল। ভারী মজা লাগে একটি লেখায় শ্যামাপ্রসাদকে লেখা চিঠিতে নিরুপায় কবির উল্লেখ “মাঝে মাঝে নিতান্ত দায়ে পড়ে তোমাকে উপরোধপত্র দিতে হয়। তুমি তার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র করো না। যদি বিশেষ কারণে কর্তব্যবোধে তোমাকে কারও জন্য বা কিছুর জন্য অনুরোধ করা আবশ্যক হয়ে ওঠে তবে সে চিঠি কোনো আবেদনকারীর হাত দিয়ে পাঠাব না — সে আমি নিজেই তোমার হাতে পৌঁছিয়ে দেব।”

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও এসেছিলেন এই আশ্রমে, নির্ধারিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি অতিক্রম করে প্রায় দেড় ঘণ্টা ছিলেন তিনি, খুঁটিয়ে দেখেন, প্রশ্ন করে জেনে নেন সেখানকার ক্রিয়াকর্ম। কাহিনি শেষ হয় সংসারত্যাগী এক মানুষের কথায়, স্বামী পরমব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলে যিনি বন সরিয়ে নৈনিতালের কাছে নন্দপুরে গড়ে তুলেছেন মধুসংগ্রহের ক্ষেত্র, এও যে আর এক আশ্রম।

‘একটি কুকুরের কাহিনি’র মতো করুণ আখ্যান পড়িনি আগে, লেখকের বর্ণনায় তা হয়ে উঠেছে আরও আকর্ষণীয়। রাঁচির উন্মাদাশ্রমে লেখক গিয়েছিলেন কয়েকজনের সমভিব্যাহারে, সেই অভিজ্ঞতা, তার পরিণতি অন্য এক বোধের জগতে নিয়ে যায়। এমনই নানা স্মৃতির কণিকা উঠে এসেছে বইটির নানা আখ্যানে, তার স্বতন্ত্র উল্লেখ দাবি রাখে প্রতিটি লেখাই। আর লেখাগুলিতে নানা মানুষের মুখচ্ছবি যেমন ভেসে ওঠে তেমনই খুঁজে পাওয়া যায় অনন্ত বহমান জীবনকে।

লেখক তাঁর ভ্রমণতৃষ্ণার কথা খুবই সুন্দরভাবে লিখেছেন একটি লেখার শুরুতে,

“সদ্যোজাত শিশু। জড়পিণ্ডের মতো। কাপড়ের কাঁথায় ঢাকা কচি–কোমল দেহ। তারই অন্তরালে জীবন–দেবতা জাগেন। খুদে চোখের পাতা খোলে। মিটমিট করে দেখে। আকাশে যেন তারা ফোটে। এধার ওধার তাকায়। কী দেখে, কী বোঝে, কী–ই খোঁজে — কেউ কি জানে? চিত হয়ে শোয়। কচি কচি তুলতুলে পা দু‘খানি শূন্যে তোলে। নাচায়, দোলায়, ছোড়ে। খেলা? না, শুয়ে শুয়েই পায়ের প্রথম চলন? হঠাৎ একদিন উপুড় হয়। তারপর? হামা টেনে এঘর ওঘর। ক‘দিন পরেই পায়ে ভর দিয়ে ওঠা। টলমল চলা। চৌকাঠ ডিঙিয়ে আপন ঘর ছেড়ে বারান্দায় যাওয়া। কীসের খোঁজে? কীসের টানে? রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। অবাক হয়ে দেখতেই থাকে। রাস্তা দিয়ে মানুষ চলে, শব্দ তুলে গাড়ি ছোটে। আকাশেতে পাখি ওড়ে। বাগানেতে ফুল ফোটে।

শুরু হয় তার ভ্রমণ পালা। ঘর ছেড়ে দালান। এঘর–ওঘর। সারাবাড়ি তোলপাড়। তারপর, কবে কোন একদিন বাড়ি ছেড়ে বাইরে। হাত ধরে টানাটানি — এছো — বেয়াতে চয়ো — চয়ো!

বাইরের ডাক শুনেছে সে কানে। মন মেতেছে পথের টানে।”

কী অসামান্য এই অভিব্যক্তি। লেখকের উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়া যায় অনায়াসেই।

‘অ্যালবাম পুনশ্চ’ বইটি অন্যমাত্রার, ভ্রামণিক জীবনের লোকচরিত্র নয়, এই বইয়ের লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় লেখকের পরিবারের স্মৃতিচিত্রণ। প্রথম দীর্ঘ লেখা ‘আমার ছেলেবেলা’ তাঁর শৈশবের কাহিনি, পরিবার–পরিজন নিয়ে তাঁর জীবন, সেকালের কলকাতার চলচ্ছবি, এক কিশোরের বড় হয়ে ওঠার নানা উপাদান ধরা পড়েছে। প্রৌঢ় বয়সের এই লেখা স্মৃতির তারুণ্যে উজ্জ্বল। লেখকের পরিবারের কথা, তাঁর পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় পদ্যাকারে বাল্মীকি রামায়ণের প্রকাশ, দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে মান–অভিমানের মুহূর্তের উল্লেখ, পিতা আশুতোষের শিক্ষক রাসবিহারী ঘোষের কথা, আশুতোষের কন্যার বিধবাবিবাহ কেন্দ্র করে সেকালে আলোড়ন তোলা ঘটনাবলি, শান্তিনিকেতনে লেখকের রবীন্দ্রনাথ দর্শনের স্বর্ণ–স্মৃতি ও নন্দলালের শৈলীতে নির্মিত শতরঞ্চির উল্লেখ — যা কবি ছাড়া একমাত্র লেখকের সংগ্রহেই স্থান পেয়েছিল। এমন নানা আখ্যান, কখনও তা কৌতুকে ভরপুর, কখনো করুণরসে আর্দ্র। বইটির শেষে আছে হেমন্তবালা দেবীর একটি মূল্যবান চিঠি ও লেখকের তাঁর সঙ্গে কাটানো কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত, রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের পত্রবিনিময়, রবীন্দ্রনাথ–আশুতোষ–শ্যামাপ্রসাদের কিছু চিঠি। চিঠিগুলির সঙ্গে আছে প্রাসঙ্গিক টীকা ও বিস্তৃত আলোচনা, যা লেখকের স্বকৃত। এই অংশটি খুবই আকর্ষণীয়।

একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছেন, “বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই “লীডার” বা জনসংঘের চালক নহি — আমি ভাট মাত্র — যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাঁহার আদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত আছি। যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকার্য্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব — কিন্তু “নেতা” হইবার দুরাশা আমার মনে নাই — যাঁহারা “নেতা” বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি — ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।” এই চিঠি ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১২ সনে (ইং ১৯০৫) লিখেছিলেন কবি। অনুমিত হয় সমকালীন রাজনীতির ধ্বংসপন্থায় বীতশ্রদ্ধ কবির এই উচ্চারণ, কবির এই স্বর আমরা পরে খুঁজে পাব ‘ঘরে বাইরে‘র নিখিলের মধ্যে। এই চিঠি, এই স্বীকারোক্তি কি সমকালেও গুরুত্বপূর্ণ নয়!

আলোচিত বই:

অ্যালবাম সমগ্র, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৬

বিনিময় মূল্য: ৭৫০ টাকা

আলোচক সায়ন কুমার দে নিজেকে শুধুমাত্র পাঠক বলতে চান। বই সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা বলেন শুধুমাত্র অন্য গ্রন্থরসিকের সঙ্গে ভাববিনিময় হবে বলে। শিবপুর বি. ই কলেজের প্রাক্তনী। গ্রন্থসংগ্রাহক, গ্রন্থকীটও বটে। সঙ্গীত ও চিত্রপ্রেমী। বইয়ের ব্যাপারে সর্বভুক, এবং আদৌ স্বল্পাহারী নন।

সায়নের ছবি: বিল্টু দে

6 Responses

I have read some writings of Uma Prasad Mukhopadhya . it is really fantastic

অনেক ধন্যবাদ

যেহেতু উমাপ্রসাদের ভ্রমণকাহিনী আমার অসম্ভব প্রিয়, তাই আরো পড়লাম এই আলোচনা। ওঁর লেখার মধ্যে সবসময় একটা প্রশান্ত ভাব থাকে। আর অদম্য একটা পজিটিভ এনার্জি। আপনার আলোচনা সুন্দর হয়েছে।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে 😊 পড়লেন বলে খুবই ভালো লাগলো

Wonderful review. Feeling inspired to collect the books.

শুক্তিদি, আপনার উৎসাহেই এসব সামান্য লেখা, পড়লেন বলে আনন্দ হলো খুবই 😊