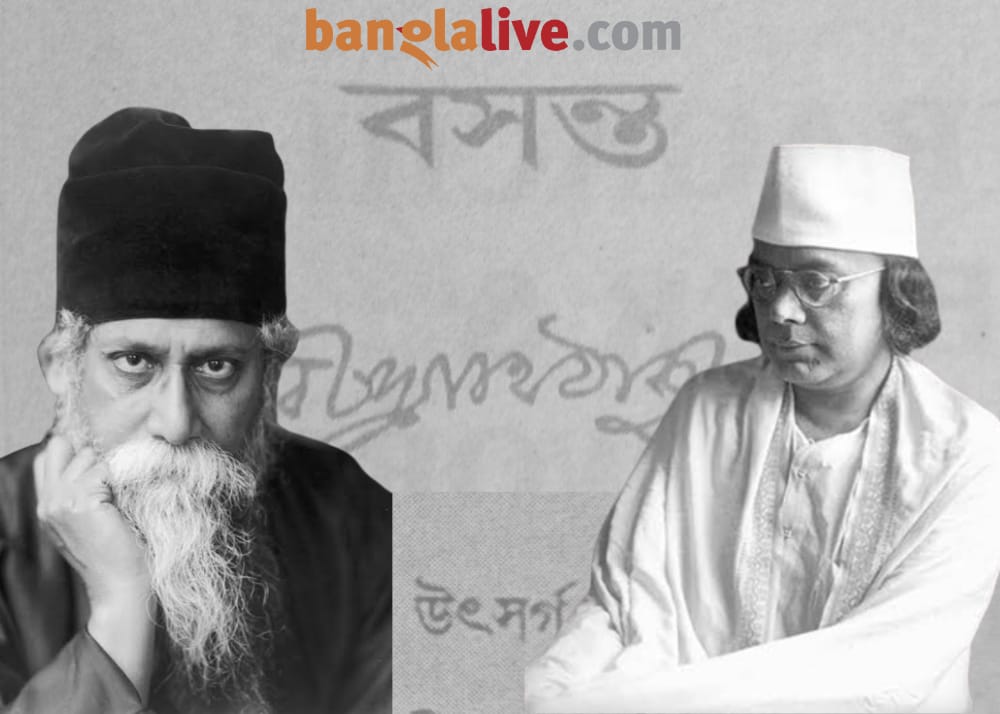

গ্রীষ্মের প্রবল গরমের মধ্যে বসন্ত নিয়ে ভাবাটা বোধহয় একটু অদ্ভুত। কিন্তু ভাবনাটা আসার কারণ হল, এই গ্রীষ্মেই জন্মেছিলেন এমন দুই জ্যোতিষ্ক, যাঁদের মধ্যে এক অপরূপ সংযোগে রয়েছে বসন্তের ভূমিকা। এঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম। কীভাবে ও কোন পথে এই সংযোগ? দেখা যাক।

ঋতুরাজ বসন্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অশোক, পলাশ, পিকরবের মতোই একাত্ম হয়ে আছে। বসন্ত সৃষ্টির ভাণ্ডার। আর কবিও তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে, এই সৃষ্টিশীল কালকে স্বীকৃতি দিয়েছেন হৃদয় উজাড় করে। যে দুটি ঋতু রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল, সেই বর্ষা ও বসন্ত, দুটিই সৃষ্টির সময়। প্রথমটি ফসল ফলায় আর অন্যজন সেজে ওঠে পুষ্পশোভিত ও পত্রমুখরিত হয়ে। দুটি কালেই যেন চারপাশ ‘পাওয়া’-র তৃপ্তিতে পূর্ণতা পায়। বসন্ত নিয়ে রবীন্দ্র-সৃষ্টির অফুরন্ত সম্ভারের মধ্যে ‘বসন্ত’ গীতিনাট্য অন্যতম, যার আবেদনে বসন্ত এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। কবি এটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর স্নেহভাজন কাজী নজরুল ইসলামকে। এই উৎসর্গীকরণকে এক অর্থে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ঠেকে।

আরও পড়ুন: মানবমিলনের প্রতীক কাজী নজরুল ইসলাম

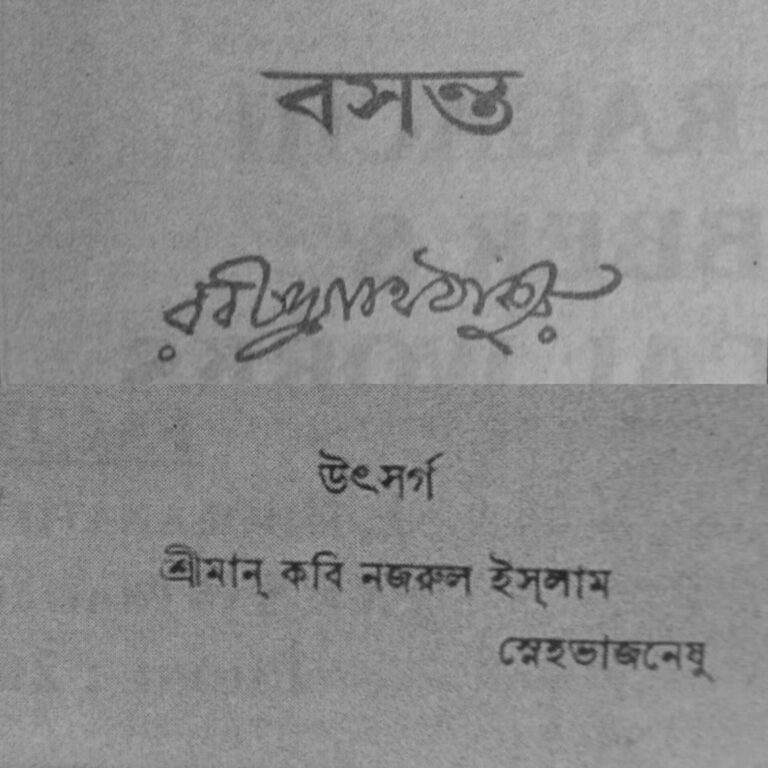

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বইতে রবীন্দ্রসাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে ১৯২৩ সালটিকে বলেছেন “বন্ধ্যা বৎসর”। অর্থাৎ এই গোটা বছরে কবির লেখালেখির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম ছিল। এই সময়েই লেখা হয় ‘বসন্ত’, যা প্রকাশ পায় ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩। বইয়ের উৎসর্গপত্রে লেখা আছে―

উৎসর্গ

শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম

স্নেহভাজনেষু

১০ ফাল্গুন, ১৩২৯

১৯২৩-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধেবেলা কলকাতার ‘অ্যালফ্রেড থিয়েটার’-এ (পরে ‘গ্রেস’ সিনেমা) ‘বসন্ত’ অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হয়েছিল সেবারের বসন্ত উৎসব। ওইদিনই সকালে নজরুল-ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে ‘বসন্ত’-র দুটো কপি দিয়ে নজরুলকে দিয়ে আসতে বলেন রবীন্দ্রনাথ। কাজীসাহেবের তখন কারাবাস চলছে। নিজের সম্পাদিত ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় তীব্র শাসকবিরোধী কবিতা লেখার জন্যে, ১৯২২-এর নভেম্বরে নজরুলকে কারারুদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার। সেইসময় নজরুল ছিলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সেখানে গিয়ে তাঁকে দিলেন বইয়ের একটি কপি। বই বুকে নিয়ে তো আনন্দে নাচতে লাগলেন নজরুল। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা জেল-সুপার এসব দেখে, পবিত্রবাবুর কাছে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কী? পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বললেন যে, ‘পোয়েট টেগোর’ নজরুলকে এই বইটি ‘ডেডিকেট’ করেছেন। সুপার জিজ্ঞেস করলেন, “ইউ মিন প্রেজেন্টেড?” পবিত্রবাবু বললেন, “নো ডেডিকেটেড”। এবার অবাক হয়ে সুপার জানতে চাইলেন, কয়েদি কি খুব ‘ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন’? যাকে ‘টেগোর’ বই ‘ডেডিকেট’ করেছেন! এ কথায় পবিত্রবাবু যখন নজরুলের কবিখ্যাতির কথা বললেন, তক্ষুনি গরাদের তালা খুলে তাঁকে ভেতরে তো যেতে দিলেনই, উপরন্তু পবিত্রবাবুর হাতে থাকা বইয়ের অন্য যে কপিটি ছিল, সেটি নিয়ে নিলেন সুপার। ‘বসন্ত’-বাতাস যেন কারাগারে প্রবেশ করে, বিদেশি শাসকের এক প্রতিনিধিকে নিমেষে রোম্যান্টিক করে তুললো। এই গীতিনাট্যেই আছে, অর্থসচিবের অলক্ষ্যে প্রথমে ‘রাজা’ মন্ত্রণাকক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসছেন ‘কবি’-র নাচগানের টানে এবং কিছুক্ষণ পরে অর্থসচিবও এসে গানের তালে তালে নাচে যোগ দিচ্ছেন। জেলের ভেতরে সুপারের কার্যকলাপে যেন তারই প্রতিফলন ঘটল।

বইদুটি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,”…তাকে বোলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বোলো কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জাগাবার কবিও তো চাই”। কবির বলা এই শেষের কথাগুলো থেকে নজরুলের প্রতি তাঁর যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে, সেই ছবিই তো আমরা দেখি ‘বসন্ত’-র ‘কবি’ চরিত্রের মধ্যে, যাঁর সজীব, সবুজ মুক্তমনের আহ্বানে রাষ্ট্রক্ষমতাধারী রাজা, অর্থসচিবেরা ক্ষমতার দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসে নাচগানে ভরা মিলনোৎসবে সামিল হয়ে যাচ্ছেন।

নজরুল তখন সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে ‘বসন্ত’ উৎসর্গ করার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথাই বোধহয় বলতে চাইলেন যে, এই জগৎ নজরুলের আসল জায়গা নয়। এখান থেকে সরে এসে, নিজের সৃষ্টিশীল সত্তাকে জাগিয়ে তোলাই তাঁর প্রধান কাজ এবং এই কারণেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মারফত কবি নজরুলকে বলে পাঠিয়েছিলেন কবিতা লেখা অব্যাহত রাখার কথা। এ সম্পর্কে পবিত্রবাবু লিখছেন, “গুরুর আদেশ শিরোধার্য বলে সেদিন আমাকে বিদায় করেছিল নজরুল। নজরুলের কবিত্বে প্রত্যয় ছিল বলেই কবি তাঁকে ঐ নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। অসি ঘোরাতে বলেননি। কবিতায় অসির ঝনঝনা প্রকাশের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামী চেতনা উদ্বোধনের গান গাইতে।”

‘বসন্ত’ উৎসর্গ করার ব্যাপারে কেন নজরুলকে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের, সেই বিষয়ে আরও কিছু অনুমান করা যায়। গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখি, রাজা ক্ষমতার অলিন্দ ছেড়ে বেরিয়ে যেন মুক্তবাতাসের স্নিগ্ধতা পেলেন কবি-র কাছে এসে। কবি বললেন রাজাকে, “রাজার অর্থ যখন শূন্যে এসে ঠেকে, প্রজা তখন নিজের অর্থ খুঁজে বার করে।” রাজা বুঝতে পারেন না। তাঁর বক্তব্য, কবিকেও কি তাহলে ছাড়তে হবে? এবার কবি বলেন―

“না তার দরকার হবে না। আপনি যখন পলাতক, তখন তো আমাদেরই দলে এসে পড়েছেন।

রাজা― তোমার দলে?

কবি― হ্যাঁ মহারাজ, আমি জন্মপলাতক।”― স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার আগে অবধি নজরুলের বর্ণময় জীবনধারা দেখলে কি মনে হয় না, ‘জন্মপলাতক’ কথাটি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কতটা মিলে যায়?

‘বসন্ত’-র এক জায়গায় কবি গাইছেন, “আমরা বাস্তুহারার দল…”। রাজা এসব দেখেশুনে যখন বলছেন, কবি-র দলে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন কবি বলেন―

“শুধু আমাকে দেখে ভয় পাবেন না, এ দলে আপনি রাজসঙ্গীও পাবেন।

রাজা― রাজসঙ্গী? কে বলো তো?

কবি― ঋতুরাজ।

রাজা― ঋতুরাজ? বসন্ত?

কবি― হ্যাঁ মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি… পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।” গীতিনাট্যের শেষে কবি-র টানে যেখানে মন্ত্রণাকক্ষ ছেড়ে সমস্ত মন্ত্রীরা বেরিয়ে এসে বসন্তোৎসবে মেতে উঠেছেন, সেখানে গান রয়েছে―”ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক/বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন পূর্ণ হবে/আয় রে সবে প্রলয়গানের মহোৎসবে…”।

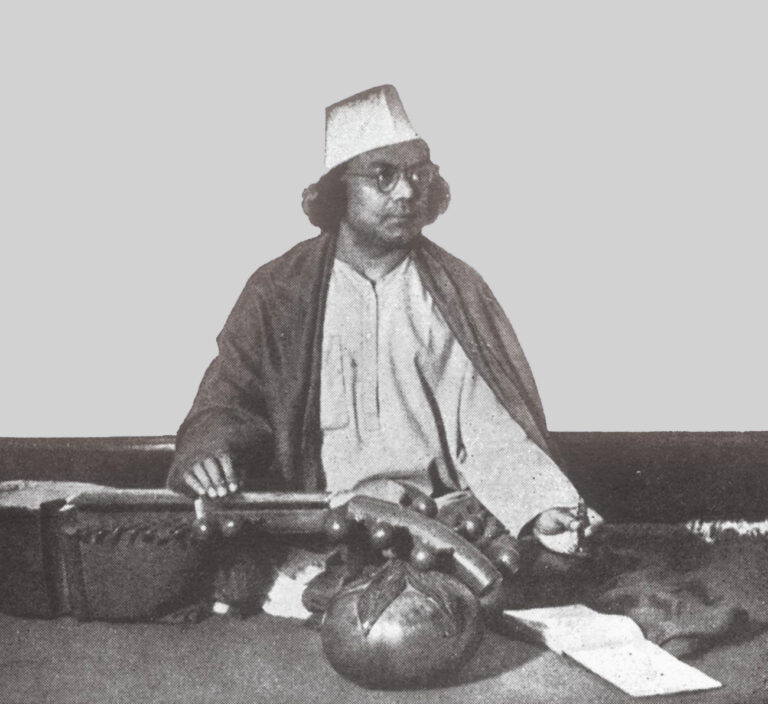

এই “প্রলয়গানের মহোৎসবে” কথাটি থেকে বোঝা যায়, এই ‘প্রলয়’ ধ্বংসের কথা কথা বলে না। সৃষ্টির আনন্দে জগতে উৎসব রচনা করে। নজরুলের একটি লেখায় দেখা গেল এরই আভাস। ‘দৈনিক নবযুগ’ পত্রিকার ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ সংখ্যায় নজরুল লিখলেন ‘আমার সুন্দর’ নামে একটি প্রবন্ধ। এখানে তিনি তাঁর মনোলোকে ‘সুন্দর’-কে দেখতে চেয়েছেন বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। এই মানসলোকে ভ্রমণ করতে করতে তিনি খুঁজে পেলেন একটি শব্দ― ‘প্রলয়সুন্দর’। এর সঙ্গে কি ‘প্রলয়গানের মহোৎসব’-এর একটি সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না? প্রবন্ধের শুরুতেই নজরুল লিখছেন, “…সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশন-ব্রত পালন করি রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচারের জন্য।… এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি সর্ব জ্বালা-যন্ত্রণা, অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মত নগণ্য তরুণ কবিতা লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমি কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেননি। আজ এই প্রথম মনে হল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার ‘সুন্দরের’ আশীর্বাদ এসেছিল জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু একথা মনে হয়নি।”

এর পর দেখা যাচ্ছে, ক্রমশ তিনি ‘সুন্দর’-কে অনুভূতির এক স্তর থেকে আরেক স্তরে নিয়ে বুঝতে চাইছেন। এরই মধ্যে পেয়েছেন পুত্রশোক। তাঁর শোকাহত হৃদয় নরম সুরে আকুতি জানাচ্ছে এক সর্বব্যাপী সৌন্দর্যচেতনাকে। যেখানে সর্বদাই চলতে থাকে এক ধরনের ‘খেলা ভাঙার খেলা’ (গীতিনাট্যে কবির গলায় ছিল “আজ খেলা ভাঙার খেলা”)। এ এমন এক ‘সুন্দর’, যেখানে সুখ-দুঃখ একাকার হয়ে যায়― “হাসি কাঁদন পায়ে/ঠেলবি আয় আয় আয়/আজ খেলা ভাঙার খেলা…”। অন্তরে টালমাটাল করা সৌন্দর্যচেতনার এরকম দোলাচলে অস্থির হয়ে নজরুল বলে ওঠেন, “কোথায়, কোন পথে পাব সেই প্রলয়সুন্দরের, সংহার-সুন্দরের দেখা?” এই আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জরিত হতে হতে তিনি বলেন, “তুমি কে―কে? মধুর সহজ কণ্ঠে উত্তর এল, তোমার প্রলয়সুন্দর বন্ধু।” এতক্ষণে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গীলাভ হল যেন। ‘বসন্ত’ গীতিনাট্যে ‘কবি’ যখন ‘রাজা’-কে বলছেন, ‘রাজসঙ্গী’ আর কেউ নয়, সে হল ‘ঋতুরাজ বসন্ত’। ঠিক সেইভাবেই যেন ‘প্রলয়সুন্দর’-কে অন্তরের সঙ্গী হিসেবে পাচ্ছেন নজরুল।

আমার সুন্দর’ প্রবন্ধের এক জায়গায় নজরুল ঝরাফুলকে বলছেন, “কেন তুমি ঝরলে?” তখন ফুলের উত্তর,”আমার মা লতাকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি যে এই পৃথিবীর সুন্দর মানুষ, তোমার মাঝে আমার সুন্দর আছেন, সেই সুন্দরের আনন্দে আমি ঝরে পড়লাম।” ঝরে পড়া তো এক অর্থে প্রলয়ের রূপ। কিন্তু তা যখন হয় ‘সুন্দরের আনন্দে’, তখন তা ‘প্রলয়সুন্দর’ হয়ে ওঠে। এ তো বসন্তেরই রূপ। বসন্ত তো সর্বদাই বাতাসে পরিপূর্ণ। কিন্তু তা মৃদুমন্দ― সর্বগ্রাসী ঝড় নয়। প্রবন্ধটির শেষের দিকে নজরুল আকুল হয়ে অনেককিছুর জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, তাঁর প্রলয়সুন্দর বন্ধুর কাছে, যার প্রত্যেকটির সঙ্গে রয়েছে সুন্দরের যোগ। এর উত্তরে বন্ধু বললেন, “সব পাবে, তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নেই। আর কিছুদিন দেরী আছে। তুমি অভিমান করে বিদ্রোহ করে নিজের কী ক্ষতি করেছ, নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ? তুমি অরণ্য-কণ্টক-কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত শক্তিহীন করে ফেলেছ। তোমার এইসব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয়সুন্দর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুন্দরকে তুমি লতার মতো জড়িয়ে ধরবে, তাঁর না-শোনা বাণী তোমার লেখায় ফুলের মতো ঝরে পড়বে।”― রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’-র মধ্যে দিয়ে এই বার্তাই কি দিতে চাননি নজরুলের উদ্দেশ্যে?

কাজী নজরুলের জীবনধারার দিকে তাকালে আমরা দেখি, ১৯২৮ সালের পর থেকে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির দুনিয়া থেকে সরে এসে, পুরোপুরিভাবে মেতে উঠলেন “সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে”। এর আগের জীবনে তিনি বহু গান কবিতা লিখেছেন অবশ্যই। কিন্তু এই সময় থেকে তিনি অনেক বেশি মগ্ন হলেন সৃষ্টিক্ষেত্রে। প্রত্যক্ষভাবে জড়ালেন সংগীত, রেকর্ড, নাটক, বেতারের সঙ্গে। এভাবেই নিজের অফুরন্ত সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রলয়সুন্দরের সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেন তিনি। ‘বসন্ত’-গীতিনাটকের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে যে “প্রলয়গানের মহোৎসবে” মেতে ওঠার মন্ত্র দিয়েছিলেন, তাই যেন নজরুলের চেতনায় ধরা দিল ‘প্রলয়সুন্দর’ রূপে। বসন্তের যে সৃষ্টিক্ষমতা, তা থেকেই যেন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হল নজরুলের প্রকৃত সৃষ্টিসত্তা। রবীন্দ্রনাথের ‘বসন্ত’-ই কি তাহলে নজরুলের মধ্যে এই পরিবর্তনের বীজটি রোপণ করেছিল? নজরুলের উপলব্ধি থেকে জেগে ওঠা ‘আমার সুন্দর’ প্রবন্ধটিই তো এই অনুমানের স্বপক্ষে অনেককিছু বলে দিচ্ছে। তাই না?

তথ্যঋণ :

১) রবীন্দ্র রচনাবলী : জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ ৫ম খণ্ড (প.ব. সরকার, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮)

২) নজরুল বীথিকা― কাজী নজরুল ইসলাম (সাহিত্যম, শ্রাবণ ১৩৮২)

৩) রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল (নিবন্ধ)– বিশ্বনাথ রায় (কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নজরুল সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল, ১৯৯৯)

৪) নজরুল স্মৃতি: বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত (সাহিত্যম, ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১)

৫) চলমান জীবন― পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্, মে ১৯৯৪)

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।