আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। ১৯২২ সাল। মে মাসের ২১ তারিখ। শান্তিনিকেতন থেকে একটি চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ…

‘কল্যাণীয়াষু,

আমি শান্তিনিকেতনেই আছি — এখানেই থাকবো। তুমি তোমার আমের ঝুড়ি-হাতে নিশ্চয়ই এই ঠিকানায় আসবে।’

ভাবা যায় রবীন্দ্রনাথ আমের ঝুড়ি-হাতে দেখা করতে বলছেন তাঁর কোনো সুহৃদকে! হ্যাঁ, বলছেন তো বটেই, সঙ্গে এও দাবি করছেন,

‘..আমের ঝুড়ি যদি নেহাৎ দুর্লভ হয় তবে বিনা-আমেই আসতে হবে।’

কথাগুলো পড়ে স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে কোনো এক স্নেহাস্পদের কাছে এতটাই দাবি ছিল তাঁর। পরের বাক্যে লিখলেন,

‘তোমাকে অনেকদিন দেখিনি, তোমার গান অনেকদিন শুনিনি, তোমাকে অনেকদিন গান শোনাই নি —’ তাঁর গান শোনার এবং তাঁকে গান শোনানোর আকুলতা নিয়ে তিনি অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। রসিকতাও করেছেন,

‘—আমার মতো ব্রাক্ষণের মনের এই সমস্ত খেদ যদি না মেটাও, তবে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে আমার দ্বারে তোমাকে অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হবে।’

আসলে কতটা স্নেহের সম্পর্ক থাকলে এমনভাবে বলা যায়?

‘কাজের কথা বিস্তর আছে — তোমার সঙ্গে মোকাবিলার পরামর্শ করতে পারলে আমার অনেকটা মন খোলা হবে।’ ফলে পত্রের শেষে জোর খাটিয়ে দাবি করেছেন এমন,

‘পুনর্বার উপসংহার কালে জানাচ্ছি, তোমাকে আমার নিতান্তই চাই।’

বলাবাহুল্য কবির থেকে বয়সে দশ বছরের ছোট এই গুণীজন মাসখানেক পর জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমের ঝুড়িসমেত সশরীরে শান্তিনিকেতনে হাজির হয়েছিলেন। যদিও এর আগে থেকেই তিনি গুরুদেবের স্নেহ পেয়ে এসেছেন। ১৮৯৬ সালে ইংল্যান্ড-ফেরত এই অনুজ নব্য ব্যারিস্টারকে রবীন্দ্রনাথ নিজে জোড়াসাঁকোর ‘খামখেয়ালি সভা’র সভ্যপদ দেন। তখনই তাঁর সুকন্ঠ এবং কবিখ্যাতির কথা জনমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। কুমায়ুনের রামগড় পাহাড়ে এবং লখনউতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মজলিশি সাক্ষাৎ-এবং গানবাজনার কাহিনির কথা আজ সর্বজনপরিচিত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অনুজপ্রতিম এই কবিকে তাঁর ‘পরিশোধ’গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন।

লখনউতে জাঁদরেল বাঙালি ব্যারিস্টারটি থাকতেন কায়জারবাগে। ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন কুড়ি বছর বয়সে। সেটি ১৮৯০ সালের কথা। জাহাজ ইতালির ভেনিস হয়ে যাচ্ছে। ভেনিসে থাকলেন দিনকয়েক। সে কাহিনির কথা নিজেই লিখলেন,’এক সন্ধ্যায় গান্ডোলায় করে বেড়াচ্ছি। চারদিকে বাড়ির আলো। আকাশের তারা। জলের ঝিকিমিকি। আর এ ধারে ও ধারে গান্ডোলার ছপ ছপ শব্দ। চুপ করে দেখছি, শুনছি। হঠাৎ একটা গান্ডোলা থেকে সুর ভেসে এল। মনে লাগল বেহালায় বাজানো সুরটা। গান্ডোলা দূরে চলে গেলেও সুরটা মনে বাজতে লাগল। ফিরে এসে লিখে ফেললাম ওই গান,

‘উঠ গো ভারতলক্ষ্মী উঠ আদি জগৎজনপূজ্যা

দুঃখ-দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারতলজ্জা..।’

১৯০১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সরলাদেবী এই গানটি স্বয়ং রচয়িতার উপস্থিতিতে গেয়েওছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে খবরের কথা খুব ভালো করেই জানতেন। এমন বিবিধ পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি আরও গান লিখেছেন।

সেবার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লাগল লখনউ শহরে। খবর পেয়েই ছুটে গেলেন তিনি। গলিতে রাজপথে তখন মানুষ উন্মত্ত। একে অপরকে মাতালের মতো, উন্মাদের মত আঘাত করছে। তিনি উন্মত্ত জনতার মাঝে ছুটে গিয়ে বোঝাচ্ছেন। বলছেন, ‘তোমাদের কোথাও ভুল হচ্ছে, এ একেবারেই ঠিক নয়।’ রণক্ষেত্র থেকে রাতে ঘরে ফিরে তিনি অস্থির, বসে থাকতে পারছেন না চুপটি করে। শেষে কলম তুলে নিলেন হাতে, খস খস করে পাতায় লিখে ফেললেন,

‘পরের শিকল ভাঙিস পরে,

নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই…

সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই!

তাই মন্দির মসজিদে লড়াই।

প্রবেশ করে দেখ রে দু’ভাই—

অন্দরে যে একজনাই।’

তখন লখনউ শহরে দু’টি বাড়ির একটিতে তিনি থাকতেন বিজনে এবং তাঁর প্রেমাস্পদ প্রণয়ীরও অদূরে অপর বাড়িতে ছিল নির্জনবাস।

সারাজীবন রবীন্দ্র-অনুজ এই কবি ২০৮টি গান লিখেছিলেন। দুঃখাবহ ব্যক্তিগত জীবনের জন্যই তাঁর গানে সন্তাপ এবং কারুণ্য চোখে পড়ে। বিরহের করুণ সন্তাপে আত্মবেদনায় দীর্ণ তাঁর গান আজও বাঙালির মুখে মুখে ফেরে…

‘নিদ্ নাহি আঁখিপাতে

আমিও একাকী তুমিও একাকী

আজি এ বাদলরাতে।’

তাঁর বহু গানেরই স্বরলিপি আজ অজ্ঞাত। সাহানা দেবী ৭১টি গানের স্বরলিপি রচনা করে গিয়েছিলেন। পরে তাঁর মৃত্যুর পর সন্তোষ সেনগুপ্ত ১২টি গানের সুর করেন। আজও অনেকেই সেই সুরকরা গানগুলি না জেনে শুধু গেয়েই যাচ্ছেন না, রেকর্ডও করে চলেছেন। এই অমোঘদিনের কথা ভেবেই কি প্রিয়বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে লখনউতে একবার হাসতে হাসতে বলেছিলেন,

‘আমি কি প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে জানো? শ্মশানে যেদিন আমাকে নিয়ে যাবে সেদিন চিতায় শুয়ে হঠাৎ যেন সকলের দিকে চেয়ে একবার হেসে তবে চোখ মুদি।’

২৫ অগস্ট ১৯৩৪-এর গভীর রাতে যখন তিনি চলে গেলেন, পরের দিন সকালে গোটা লখনউ শহর শোকে বিহ্বল। শ্রাদ্ধবাসরের শোকসভায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন এবং বলেওছিলেন,

‘তাঁর দয়া, দান, দাক্ষিণ্য জানাবার লোক এ-সভায় নেই। তাঁরা অত্যন্ত গরিব— অখ্যাত অজ্ঞাত অজানা লোক। তাঁরা যদি আসতে পারতেন, তাহলে বলতেন কত বিপদের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে তিনি দিয়েছেন।’

কারণ হরিজন মানুষের মধ্যে কিছু হলেই তিনি হাজির থাকতেন। কাশীতে বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা হবে, সেখানেও আছেন তিনি। গোমতীর বন্যায় দুর্গতদের জন্য পথে পথে ঘুরে গান গেয়ে অর্থসংগ্রহ করতে হচ্ছে, তাঁকে দেখে লোকে এগিয়ে আসেন অর্থসাহায্যের জন্য। জাঁদরেল ব্যারিস্টার হলেও তিনি এমনই ছিলেন। তাই শ্রাদ্ধবাসরের স্মরণসভার অলক্ষ্যে বুঝি সেদিন বেজেছিল:

‘সবারে বাস্ রে ভালো,

নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে…’

তিনি অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ!

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশীর্বাদ করে কবিতায় লিখেছিলেন,

‘দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ

তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।’

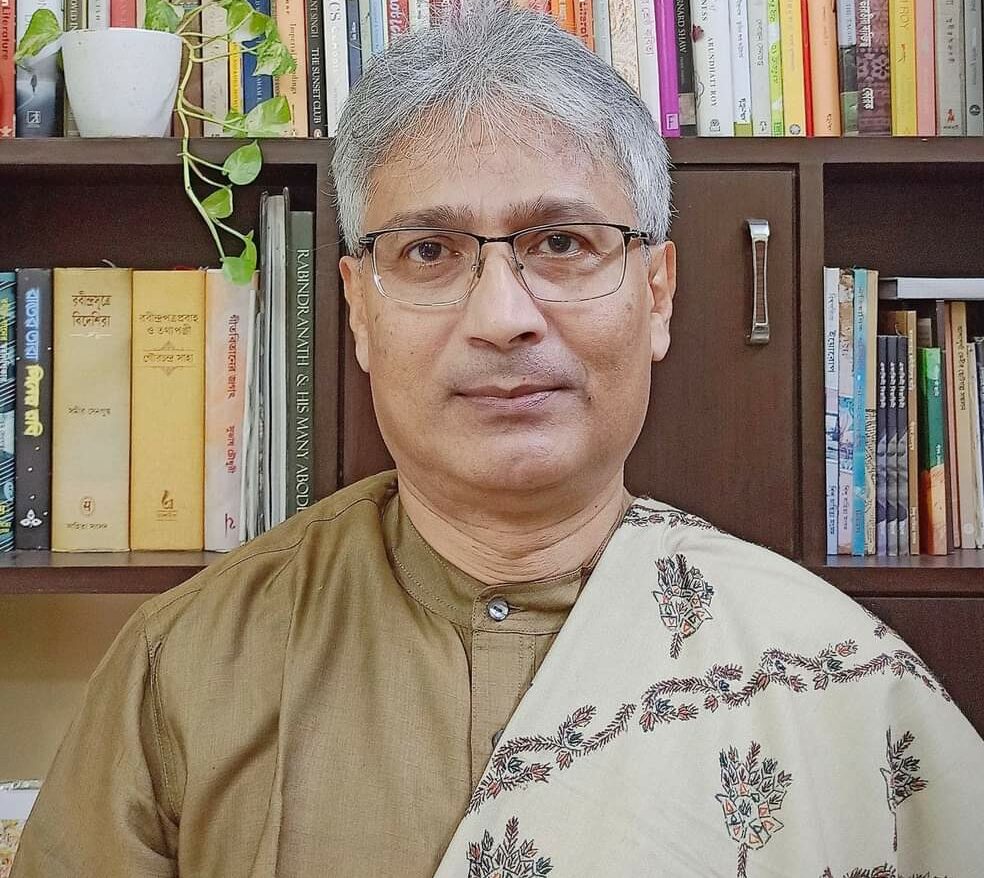

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।

One Response

ভালো লাগল