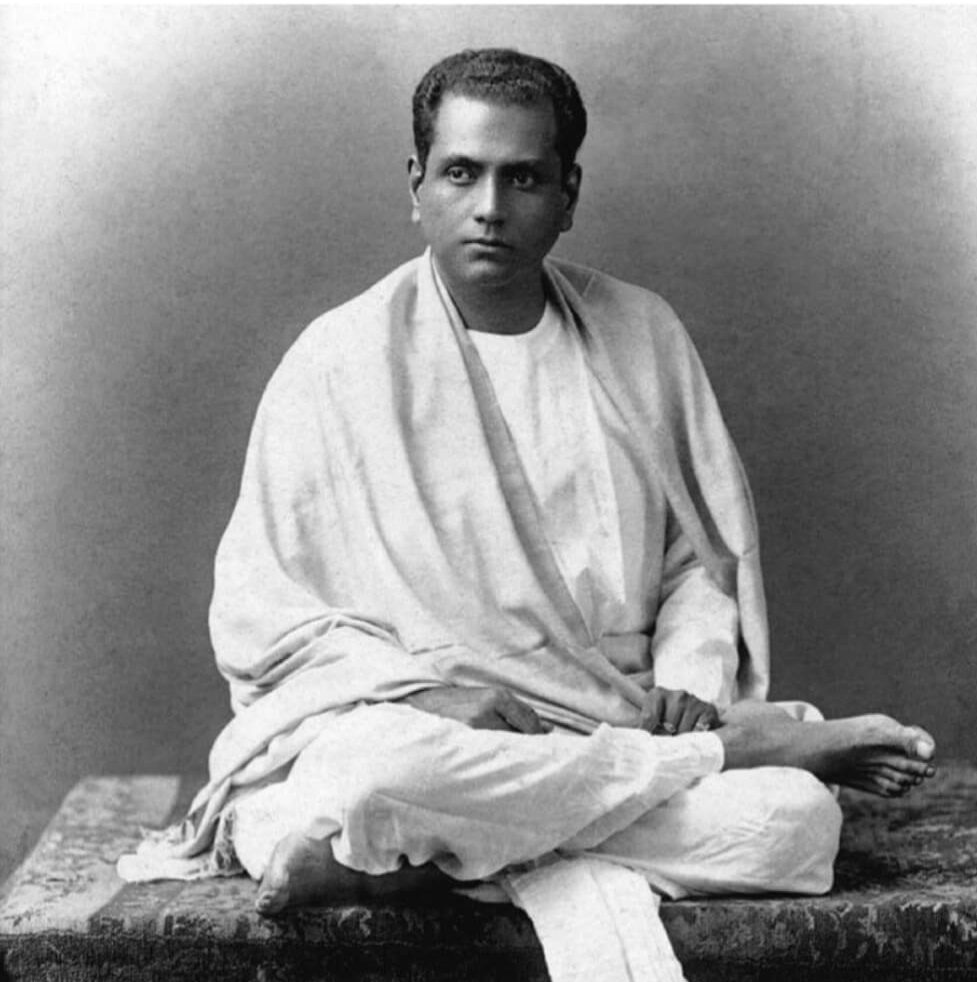

রবীন্দ্রনাথই তাঁর জীবনে অনন্য অনুপ্রেরণা। তিনি তখন চিত্রাঙ্গদা লিখছিলেন। প্রিয় ভাইপোকে নির্দেশ দিলেন ছবি এঁকে দেওয়ার জন্য। পরে ভাইপো লিখেছিলেন সে কথা, ‘…এই হল রবিকাকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ। তার পর থেকে এত কাল রবিকার সঙ্গে বহু বার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে, প্রেরণা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। আজ মনে হচ্ছে আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তাঁর প্রেরণা।’

এছাড়াও আরও কতভাবে যে কাকা-ভাইপো এককাট্টা হয়ে কাজে নেমেছিলেন, যেমন রাখিবন্ধন ও স্বদেশী অন্দোলনে কাকার অন্যতম সঙ্গী এবং উদ্যোক্তা ছিলেন ভাইপোটি। আবার রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই তাঁর লেখালেখির চর্চা। প্রথম তো ‘শকুন্তলা’ লিখে ফেললেন। এবং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়ে তার পরে আরো লিখেছিলেন ‘ক্ষীরের পুতুল’, ‘রাজকাহিনী’, ‘বুড়ো আংলা’ ইত্যাদি।

‘জোড়াসাঁকোর ধারে’-তে ভাইপো স্বীকার করলেন, “রবিকা বলতেন ‘অবন একটা পাগলা’ সে কথা সত্যি। আমিও এক এক সময় ভাবি, কী জানি কোন্ দিন হয়তো সত্যি খেপে যাব।… চির কালের খ্যাপা আমি। সেই খ্যাপামি আমার গেল না কোনো কালেই।’

কেমন ছিলেন ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’ ‘দক্ষিণের বারান্দা’র একাধিপতি ‘ঘরোয়া’ মানুষটি? একেবারেই ‘ঘরোয়া’ মানুষটির অন্দরমহলের খোঁজ নিতে গেলে যাওয়া যাক ফেলে সেই দিনগুলিতে…

কলকাতায় তখন প্লেগ মহামারী থাবা বসিয়েছে। চারদিকে সেই আতঙ্কে নগরবাসীর রাত কাটত না। এমতাবস্থায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অনেকেই চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুললেন। কিন্তু সেই প্লেগই কিনা চুপিচুপি ঢুকে গেল ঠাকুরঘরে! ‘ঘরোয়া’ মানুষটির ছোট্ট মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিল।

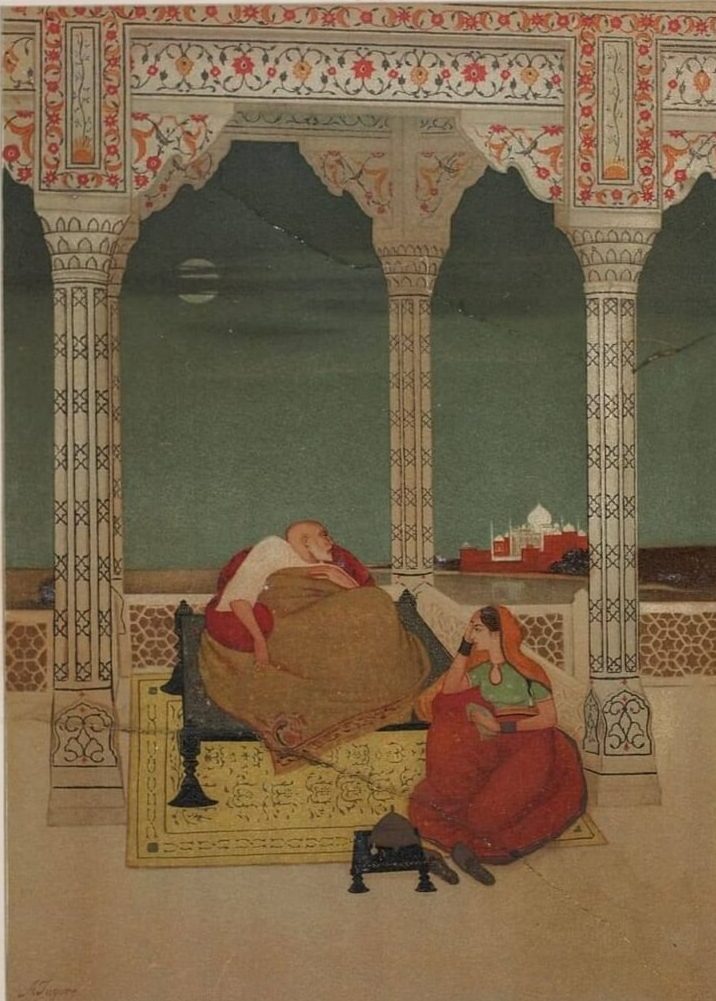

এরপর? ‘ঘরোয়া’ মানুষটি কেমন করে সামলালেন সেই অসহনীয় শোক? সেই কথাটিই বলছেন ওই বইটিতে। ‘তখন আমার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। শোকে তাপে আমি জর্জরিত। হ্যাভেল সাহেব বললেন, করনেশন উপলক্ষ্যে দিল্লীতে একজিবিশন হচ্ছে। তুমি একটা কিছু পাঠাও। আমি কি করব, মনও ভালো না। রং তুলি নিয়ে আঁকতে আরম্ভ করলাম। আমার মেয়ের মৃত্যুজনিত সমস্ত শোক আমার তুলিতে রঙীন হয়ে উঠলো। শাহজাহানের মৃত্যুর ছবি আঁকতে আরম্ভ করলাম। আঁকতে আঁকতে মনে হয় সম্রাটের চোখে-মুখে, তার পিছনের দেওয়ালের গায়ে আমার সেই দুঃসহ শোক যেন আমি রঙীন তুলিতে করে ভরে দিচ্ছি। ছবির পিছনের মর্মর দেওয়াল আমার কাছে জীবন্ত বলে মনে হয়। যেন একটা আঘাত করলেই তার থেকে রক্ত বের হবে। দিল্লীতে সেই ছবি প্রথম পুরস্কার পেল।’

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর ধার থেকে কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গীতে একটি ভাড়া বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। সেখানে স্ত্রীর শোক ভোলানোর জন্য অনেক পাখি কিনেছিলেন। সন্তানসন্ততি-পরিবার-আত্মীয় পরিজনদের জন্য তাঁর মন সবসময় আকুল হত, কতটা কোমল ছিলেন সে কথা শোনা যাক তাঁর বড় মেয়ে উমা দেবীকে বলা একটি কথায়। উমাকে বলেছিলেন,

‘‘জানিস, কোথা থেকে না আমন্ত্রণ পেয়েছি। দিল্লী, লাহোর, জয়পুর, বম্বে, মাদ্রাজ, মহীশূর, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, চীন সব জায়গা থেকে আমায় ডেকেছে। কেন যাইনি জানিস?” শুনলে অবাক হতে হয় তাঁর না যাওয়ার কারণটি। এত যশ খ্যাতি ঐশ্বর্যকে হেলায় দূরে সরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন সেদিন, “তোর মাকে একলা রেখে যেতে হবে বলে। বড়ো ভীতু ছিল সে।’’

সেই ‘জোড়াসাঁকোর ধারে‘ ‘দক্ষিণের বারান্দা’র ‘ঘরোয়া’ মানুষটিই একদিন চুপিচুপি সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে।

শুধু কি চিত্রাঙ্কন? না। তিনি গল্পও বলেছেন। বয়স তখন তাঁর প্রায় সত্তর। কথার মধ্যে কবুলও করছেন যে অনেক কথা ভুলে গেছেন। তবু তিনি যখন গল্প বলতে থাকেন তখন সে গল্পের সঙ্গে সঙ্গে একটি ছবি যেন ফুটে ওঠে। গল্প ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায়। তাঁকে নিয়ে তাই তাঁর কাকা বলেছিলেন,

‘অনেকবারই ভেবেছি আমি আজন্ম নির্বাসিত — এ আমি বার বার মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছি। আজ তুমি যে ছবি খাড়া করেছ সে অত্যন্ত সত্য, অত্যন্ত সজীব। দীর্ঘকালের অবমাননা যে দূর করে দিয়েছে — সে নিরন্তর লাঞ্ছনা ও গ্লানির মধ্যে আজ যেন তুমি তার চারদিকে তোমার প্রতিভার মন্ত্রবলে এক দ্বীপ খাড়া করে দিয়েছ। তার মধ্যে শেষ আশ্রয় পেলুম।’ একথা ১৯৪১ সালের ২৯ জুন লিখেছিলেন তাঁর ভুবনবিখ্যাত কাকা। স্বীকার করেছেন অকপটে অনেককিছুই!

আর ভাইপো বলেছেন, ‘আবার সে যুগে ফিরে গিয়ে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। ঐখানেই পরিপূর্ণ আমি। পরিপূর্ণ আমাকে লোকেরা চেনে না–তারা আমাকে নানাদিক থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে।’

শুধু তো তাই নয়। বয়সে দশ বছরের বড় কাকার থেকে এমন প্রশংসা আরো পেয়েছেন। কাকা অকুণ্ঠভাবে বলেছেন, ‘যখন আমি ভাবি বাঙ্গলায় শ্রদ্ধালাভের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি কে তখন প্রথমেই আমার যে নামটির কথা মনে আসে, তাহা হইতেছে অবনীন্দ্রনাথের। দেশকে তিনি আত্মগ্লানির পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অপমানের পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিয়া দেশকে তিনি উহার ন্যায্য সম্মানজনক স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শিল্পচেতনার পুনরুন্মেষণার মধ্য দিয়া ভারতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং তাঁহার নিকট হইতে সমগ্র ভারত নূতন করিয়া তাহার পাঠ গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে তাঁহার সাফল্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গলা গৌরবময় আসন লাভ করিয়াছে।’

সেই মানুষটিই গল্প করতে বসেছেন ‘ঘরোয়া’য়…

‘দেখো, শিল্প জিনিসটি কী, তা বুঝিয়ে বলা বড়ো শক্ত। শিল্প হচ্ছে শখ! যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক লিখতে– যা’ই বলো।’ শ্রোতার শুধু তখন অপলক তন্ময় হয়ে শোনার পালা। বৃদ্ধ অবনীন্দ্র বলে চলেন, ‘একালে যেন শখ নেই, শখ বলে কোনো পদার্থই নেই!! একালে সব-কিছুকেই বলে ‘শিক্ষা’! সব জিনিসের সঙ্গে শিক্ষা জুড়ে দিয়েছে। ছেলেদের জন্য গল্প লিখবে তাতেও থাকবে শিক্ষার গন্ধ। আমাদের কালে ছিল ছেলেবুড়োর শখ বলে একটা জিনিস, সবাই ছিল শৌখিন সেকালে, মেয়েরা পর্যন্ত– তাদেরও শখ ছিল।… আরো বলে চলেন, ‘শখের আবার ঠিক রাস্তা বা ভুল রাস্তা কী! এর কি আর নিয়মকানুন আছে। এ হচ্ছে ভিতরকার জিনিস, আপনিই সে বেরিয়ে আসে, পথ করে নেয়। তার জন্য ভাবতে হয় না। যার ভিতরে শখ নেই, তাকে এ কথা বুঝিয়ে বলা যায় না।’

এসব কথায় আজও শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হন। ‘ছবিও তাই — টেকনিক, স্টাইল, ও-সব কিছু নয়, আসল হচ্ছে এই ভিতরের শখ।’

কী অমোঘ কথাটি কী অনায়াসেই না গড়গড় করে বলে ফেলেছেন চিত্রকলায় সর্বকালের সেরা এই অমৃতপুত্র। তাঁর কাকা তো বলেইছেন, ‘আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশে খ্যাতিমানদের জয় ঘোষণায় আত্মাবসান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালি ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।’

রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চারণ তাঁর মৃত্যুর ক’দিন পূর্বের। জোড়াসাঁকোর পাঁচ নং ঠাকুরবাড়ির গুণেন্দ্রনাথ এবং সৌদামিনীর তৃতীয় পুত্র অবন, যাঁর পোশাকি নামটি অবনীন্দ্রনাথ! আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে ঠাকুরপরিবারে রবিঠাকুরের পরেই তাঁর স্থান। ৫ ডিসেম্বর ছিল অবন ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী। প্রয়াণ দিবসে তাই এই দুই অমিতপ্রতিভাধরকে নিয়ে আলোচনায় আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।