কীভাবে একটি কবিতা জন্ম নেয়? মনের মধ্যে এই প্রশ্ন নানা সময়ে ফিরে এসেছে। সৃজনশীল মনের মধ্যে কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংরক্ত হয় স্মৃতি, বেদনা, উল্লাস এবং পারিপার্শ্বিক থেকে উঠে আসা নানা মানবীয় ছবির উত্তাপ? আর আছে কবির নিজস্ব জীবন দর্শন। এই বিচিত্র প্রক্রিয়া কেবল কবিই অনুভব করতে পারেন, যদিও সে অনুভবের অবয়বও স্পষ্ট নয়। আর মানুষ মানে কি কেবল মানুষই? মানবিক অস্তিত্ব আরোপ করা যায় কত বস্তু , প্রাণি, পরাজাগতিক সত্তাতেও। সন্দেশ পত্রিকায় আমার প্রথম মুদ্রিত কবিতাটি ছিল কোনও রেলগাড়িকে নিয়ে। দীর্ঘ যাত্রায় রেলপথে সারি সারি গতিহীন ট্রেন দেখে আমার মানুষের অসহায়তার কথাই মনে হয়েছিল। সচল ট্রেন মনে এ অনুভূতি জাগায় না। গতির মধ্যে জীবনীশক্তি, এবং শৃংঙ্খল ও বাধ্যতামূলক স্থিতির মধ্যে নিরুপায়তা, এইরকম কিছু ভাবনা মনের মধ্যে জমে উঠেছিল সেই অল্পবয়সে। কবিতাটি আশ্চর্য রকমভাবেই সে সময়কার লেখার তুলনায় নিরাবেগ ও কৃশ।

আমার প্রথম মুদ্রিত লেখা (স্কুল ম্যাগাজিনের বাইরে) হিসেবে সাহিত্যজীবনের সেই সূচনার চিহ্ন ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি কোনও সময়ে। বারো পেরিয়ে তখন তেরোর দিকে চলেছি। তার কিছুটা উদ্ধৃত করলাম।

ট্রেন চলে ঝমঝম রাত্রি গভীর,

ছুঁয়ে যায় মাঠ বন, গ্রাম, নদীতীর।

উপরে আকাশ তার কালো কালিমাখা।

তারি কোণে নিশাচর পাখি মেলে পাখা।

শন্ শন্ রব ওঠে তালের পাতায়।

চাঁদের মলিন মুখ বনের মাথায়।… ইত্যাদি।

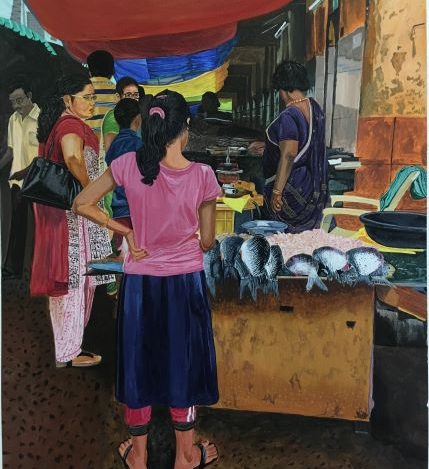

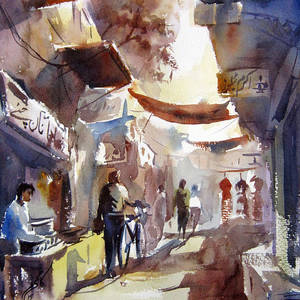

হাজরা রোডের পরিসর তা যতই প্রিয় হোক, আমার মনের মুক্তি সেখানে ছিল না।তবে জীবন দেখার হাতেখড়ি ওখানেই হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেমন ছিল সেইসব খণ্ড ছিন্ন ছবির শহর, যার ভিতর থেকে কবিতা চেষ্টা করছিল উঠে দাঁড়াতে, আকাশের দিকে মুখ তুলে? বাড়ির নীচে ক্ষীরোদ ঘোষের বাজার। জনশ্রুতি বলে, এখানে দাম কালীঘাট বাজারের থেকে বেশি, আবার লেক-এর মতো আহ্লাদী বড়লোকদের বাজারের থেকে কম। কারণ,বাবা যেমন রবিবার একটু সস্তায় বাজার করতে কালীঘাট বাজারে যেতেন, অন্য পাড়ার লোকজনও এখানে আসত।

বাজারের দু’টি ভাগ, ঢাকা আর খোলা। দীর্ঘ (যাকে শৈশবে মনে হত, অন্তহীন) খোলা অংশটিতে দুই মুখোমুখি সারিতে সবজি বিক্রেতারা। তাদের নানা চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং সমানুপাতিক বৈচিত্র্য সবজির পসরায়। মা ছিলেন বাজার সামগ্রির অডিটর জেনারেল। নীচে তিনি কখনও নামেননি, কিন্তু কেবল মুখে প্রশ্ন করে বুঝে যেতেন, কে কেমন। যেমন ঢ্যাঁড়স, পটল, লালশাক, উচ্ছে ইত্যাদি সবুজরঙা তরকারি কিনতে হবে রতন এবং কেবল রতনের কাছ থেকে। কলমি শাক, পুঁই, কালীপুজোর চোদ্দো শাক নিতে হবে মলিন থান পরা সেই নারীর কাছ থেকে, প্রৌঢ়া হবার আগেই যার নাম শাকঅলি বুড়ি। কুমড়ো দিয়ে পুঁইশাক রাঁধা হয়, তাই বলে দুটো এক জায়গা থেকে কিনলে নাকচ। কুমড়োঅলা বুড়োর থেকে কেনা হবে পাকা কুমড়ো। তার দোকান কেবল কুমড়োর। অন্য কিছু সেখানে ঠাঁই পাবে না। নানা আকারের গোল ও লম্বা, ছোট ও বড় কুমড়ো সেখানে ডাঁই করে রাখা। তার মাঝখানে উপর থেকে নেমে এসেছে একটি শঙ্কু আকারের ঢাকা পরানো হলুদ বাতি, যার ছায়ার দোলন আলোর চেয়ে বেশি চোখ টানে।

বুড়োর পাশে মাঝে মাঝেই বসে থাকে সাদা নরুণপাড় শাড়ি এক বুড়ি। (না, আমরা পলিটিকাল কারেক্টনেসের ধার ধারি না। বুড়ো, বুড়ি, কানা, খোঁড়া, মেথর, ধোপা ইত্যাদি বিষেশণাত্মক বিশেষ্য অক্লেশে ব্যবহার করি।) সেই বুড়ি মাঝে মাঝে রান্নাও করে বাঁধানো চাতালের ফাঁকা জায়গাটায়। তাদের ভাত ফুটছে হাঁড়িতে, কতবার দেখেছি। ঢাকা মাছের বাজারের সামনে একজন বসে। সে কলাপাতা বিক্রি করে। সরস্বতী পুজোর আগে তার কাছ থেকে কলাপাতা কিনি আমরা ছোটরা। হ্যাঁ, কয়েকটা তরকারি ছোটবেলায় মনে হত অখাদ্য। একটা চালকুমড়ো। অন্যটা শালগম। যতই তরিবত করে যথাক্রমে নারকোল কিংবা কড়াইশুঁটি দিয়ে রাঁধা হোক, শেষ পর্যন্ত পাতে ফেলে রাখা ভাতের নীচে এদের লুকিয়ে উঠে পড়া ছাড়া কোনও উপায় থাকত না। এ দুটিও উৎকৃষ্ট পাওয়া যেত রতনের কাছে।

রতন কিন্তু এক দুর্দান্ত চরিত্র। তার উস্কোখুস্কো চুল, বোতাম খোলা ছেঁড়া হাফশার্ট, এবং অন্যমনস্ক ক্লান্ত ভঙ্গি দেখে আমার মনে হত, সে নিজে ভোরে উঠে খেত থেকে এইসব তাজা শাকসবজি আহরণ করে আনে। আসলে তো তা নয়, রতন আনে পাইকারদের কাছ থেকেই। কিন্তু নিজের তরকারির প্রতি রতনের একটা আলাদা মুগ্ধতা ছিল। সেইজন্যই তার কাছ থেকে বাজার করা খুব কঠিন ছিল। এক সঙ্গে ছ’সাতজন খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলত রতন, কারণ কেউ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, এ তার সহ্য হত না। সবাইকে একটা করে সবজি তোলার ঝুড়ি ধরিয়ে দিয়ে কাঁচকলা, লাউ, কড়াইশুঁটির গুণ ব্যাখ্যানে রতন এত ব্যস্ত হয়ে পড়ত, যে কারও হিসেবই শেষ করে উঠতে পারত না।

তার কাছে একা যেতে আমার ভয় করত। কী খুকু, তুমি একা, বাবা আসেননি? বলে আমাকে ঝুড়ি এগিয়ে সে বড়দের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। আর একপোয়া পটল কিংবা একটা মোচা কিনতে এসে আধঘণ্টা আটকে পড়তাম আমি। মোচা চোখ বুজে কেনা যেত রতনের কাছ থেকে। কারণ, মায়ের মতে, সে কখনও কাঁচকলার মোচা গছাবে না, যা রেঁধে তিতো বলে ফেলে দিতে হয়।

আলু ও পেঁয়াজ কিনতে হবে ঢাকা বাজারের ভিতরে আলুর দোকান থেকে। বস্তার ভিতরে ঠেলাঠেলি করছে অসংখ্য আলু। একইভাবে মুক্তিপ্রত্যাশী পেঁয়াজেরা। এছাড়া ডালাতেও ঢালা আছে আলু ও পেঁয়াজ। আদা এবং রসুনও ওখানেই পাওয়া যাবে। ঢাকা জায়গায় আছে মাছের দোকান, তাও অসংখ্য। সবার সামনেই বৃহদাকার বঁটি। কেউ বড় রুই কাতলা সাজিয়ে রেখেছে, কেউ ছোট মাছ। বেলে, বাটা, পুঁটি, সরপুঁটি, তোপসে, ট্যাংরা। জীয়ন্ত মাছ মানে কই, মাগুর, সিঙ্গির দোকান আলাদা। তাদের হাঁড়ির গহন অন্ধকারে খলবল করে শিং মাছ, অথবা গোল পাত্রে অল্প আবিল জলে মাগুর বা কই।

আমাদের শিং মাছ চলবে না, চলবে না ভোলা বা গুর্জাওলি, ট্যাংরা আধজ্যান্ত হলে বাতিল। এর কোনও লজিক নেই। কেবল গৃহকর্ত্রীর মর্জি। বলাই মাছঅলার বড় ভুঁড়ি, টেনে টুনে গেঞ্জিটা নামে। হাসিখুশি মানুষ, দেখলেই ডাকে। কিন্তু তার কাছে যাওয়া মানা। নাকি ওজনে ঠকায়। বাবার সঙ্গে বা একা গিয়ে দাঁড়াই বাজারের যুধিষ্ঠিরপ্রতীম ‘পূর্ণ’ নামক মৎস্য বিক্রেতার কাছে। মাছ নরম হলে সে বেচে না, ওজনে কম দেয় না। গম্ভীর কিন্তু সুভদ্র। আমার মতন শিশুকেও তার কাছে পাঠানো যায় অগাধ ভরসায়। ঠিক হিসেব করে খুচরো কাগজে মুড়ে হাতে দেবে পূর্ণ। কয়েকবছর পর সে যে অকালে পৃথিবী ছেড়ে যাবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

আমাদের বাড়িতে বাজার হত বেশ কয়েকবার। কারণও ছিল। কেবল মাছ তরকারি লেবু কাঁচালঙ্কা অফিসের আগে নামিয়ে দিলে চলবে না। মাসে দু’দিন রেশন আনতে হবে। একটা মোটা সুতোয় বাঁধা পাঁচটা রেশন কার্ড। তার ওপর স্লিপ আঁটা। নির্দিষ্ট তারিখে পেনের টিক চিহ্ন পড়ে তাতে। রেশন নেওয়াটা একটা বাধ্যতামূলক উদ্বেগ বাড়িতে। না নিলে নাকি শহরে আমাদের অস্তিত্বের উপর প্রশ্নচিহ্ন পড়ে যাবে। দুর্গন্ধময়, কাঁকর-মেশানো আতপ চাল। চাল আমরা নিই না, তবে চিনি নিই আর গম। গম এনে ভাঙাতে দিতে হয়। বারবার যেতে হয় রেশন দোকানে মাল এল কিনা দেখতে। লাইন দিতে হয়। বাবা সময় না পেলে দাদারা যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গে আমিও। বাড়িতে এসে গম বাছার কাজে বিকেলবেলা লেগে যাই আমি আর ছোড়দা। গমের মধ্যে কতকিছু অদরকারি জিনিস থাকে, যা গমভাঙা মেশিনে ঢোকা ঠিক না। কাঠিকুটি সাদা পাথর একধরনের। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুট্টার হলুদ দানা হাতে এলে আমরা খুশি হয়ে উঠি। যেন কোনও অচিন দেশের শস্য।

বাজারের একেবারে পিছন দিকে ছিল সর্ষের তেলের ঘানি, যার ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস ভরে থাকত। তারও পিছনে ছিল বাজারের আস্তাঁকুড় আর আমাদের মাসের সর্ষের তেল আসত দমকলের মাঠ অনেকটা ছাড়িয়ে কালীঘাট বাজারের কাছের তেলকল থেকে। কাজেই খুব গরজ না পড়লে ঘানির দিকে আমরা যেতাম না। কিন্তু দুটি বড় মুদিখানা ছিল বাজারের ভিতর। লোকজনে ভরে থাকত। লম্বা লম্বা ফর্দ লিখে দাম হিসেব করতেন দোকানিরা, সেই হিসেবে যে চার আনা, আট আনা, বারো আনা ইত্যাদি বাংলা গণিতচিহ্ন দিয়ে লেখা হত, তা পড়তে বেশ অসুবিধে হত।

চটের বস্তায় খোলা চাল ডাল চিনি থাকত, লোহার খোঁচ দিয়ে তুলে ওজন হত। চটের থলেতে বাজার আসত। আমি স্কুল পেরনোর আগে পর্যন্ত প্লাস্টিকের প্যাকেট দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। এই বাজার, তার সদাব্যস্ত মানুষজন, তরকারি বিক্রেতা, মাছের দোকানদার… এরাই ছিল আমাদের কাছের পৃথিবীর একটা দিক। গদ্য লিখতে আরম্ভ করে এদের কথায় ফিরে এসেছি পরে। কিন্তু আরম্ভের দিনে কবিতা ছিল ঈষৎ রহস্যময়, অপার্থিব।

একদিন কী একটা কিনতে বাজারে গিয়ে শুনি, কুমড়ো বুড়ো মারা গেছে। যেমন তেমন মরা নয়, গলায় দড়ি দিয়েছে। কেবল কুমড়োর মত একটা জিনিস বেচে কারও সংসার চলে না, আগেই বোঝা উচিত ছিল বুড়োর। বাজারে বলাবলি শুনলাম, বুড়িকেও দেখা যাচ্ছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে গিয়ে মাকে খবরটা দিলাম। কুমড়ো বুড়োর আত্মহত্যা। বৌও নিখোঁজ। মা উলকাঁটায় কিছু একটা বুনছিলেন। আমার দিকে খর চোখে তাকিয়ে বললেন, ও বুড়োর বউ নয়। নিস্তব্ধতা। মায়ের মুখ ফসকাতে এই প্রথম শুনলাম। কুমড়োর দোকানের মিটমিটে হলুদ আলোটা তার ছায়ার বৃত্ত নিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের দু’জনের মাঝখানে।

*চিত্রঋণ: Indian Art Ideas, Pinterest, Fineart America

কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।