লেখকের প্রয়াণের পর পাঠকেরা তাঁর বইগুলির কাছে আবার ফিরে যেতে চান। সে বইগুলি যে চেহারায় কিনেছিলেন তাঁরা, অনেক সময় আর সেই চেহারায় নতুন করে পাওয়ার উপায় থাকে না তাঁদের। টুকরো বইগুলি ঢুকে পড়ে সমগ্রের শরীরে। তাদের একান্ত তন্বী রূপ তখন পাঠকের অধরা। পুরনো বইয়ের মাঝে যদি তারা হারিয়ে গিয়ে না থাকে, যদি না লুকোয় মুখ নিজস্ব কৌতুকে, তাহলে অবশ্য ছোঁয়া সম্ভব। না-হলে সমগ্রের কাছেই হাত পাততে হয়।

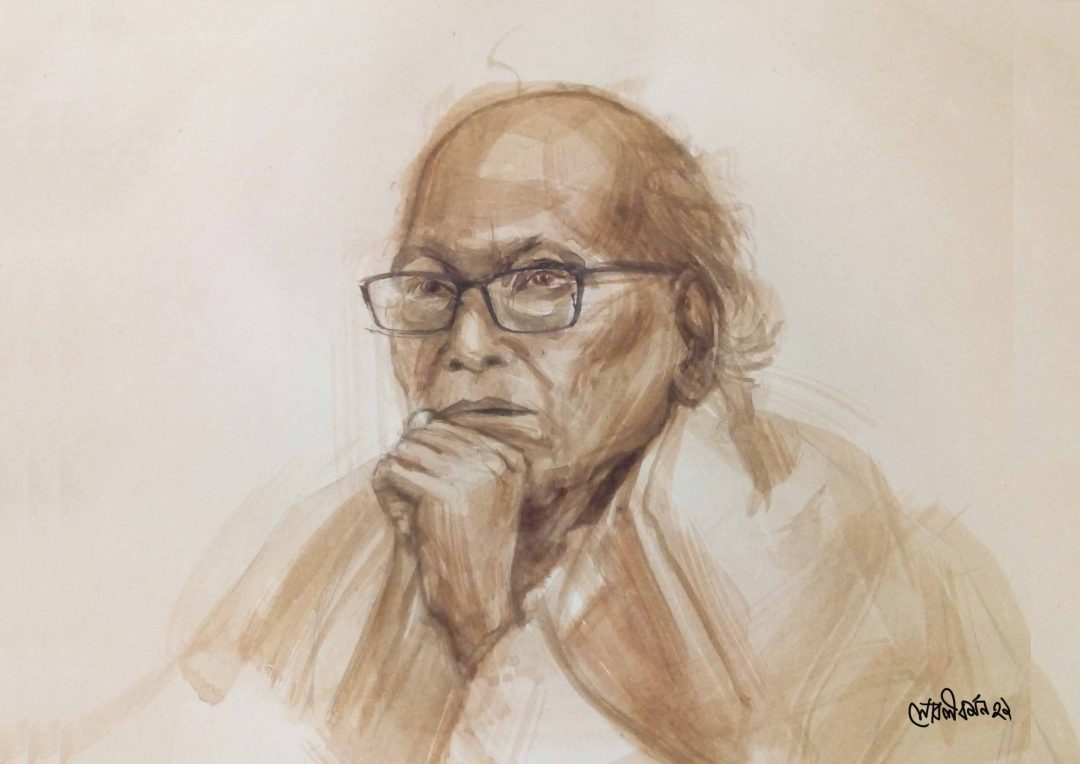

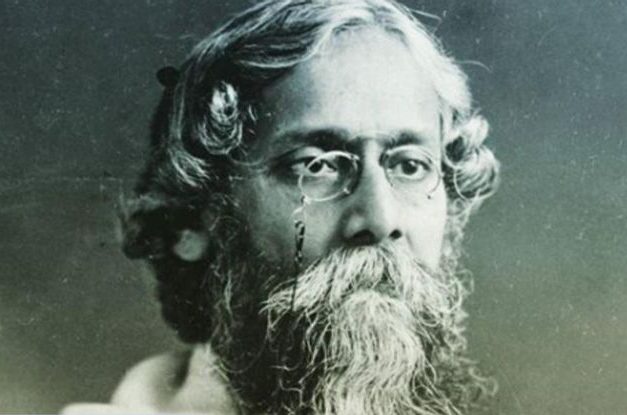

শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেছেন দে’জ। এই দুঃসময়ে মারি-কবলিত বইপাড়ায় পাঠকের হাজির হওয়ার উপায় নেই বলে সামাজিক-মাধ্যমে বিজ্ঞাপনই বড় ভরসা, ঘরে বসে বই-পাওয়াই উপায়। শঙ্খ ঘোষের প্রয়াণের পর এখন পর্যন্ত প্রকাশিত এগারো খণ্ড গদ্যসংগ্রহের বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দে’জ সামাজিক মাধ্যমেই। সে বিজ্ঞাপনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, গদ্য সংগ্রহের পঞ্চম খণ্ড ও ষষ্ঠ খণ্ডের বিষয় পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথ। এই দুই খণ্ডে যথাক্রমে ঠাঁই পেয়েছে ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক’, ‘উর্বশীর হাসি’, ‘ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ’, ‘কবির অভিপ্রায়’, ‘এ আমির আবরণ’, ‘নির্মাণ আর সৃষ্টি’।

সপ্তম খণ্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে ‘রবীন্দ্রনাথ/ অন্যান্য’ হিসেবে। সেখানে আছে ‘ছন্দোময় জীবন’, ‘দামিনীর গান’, ‘কল্পনার হিস্টিরিয়া’। নবম খণ্ড ‘রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ/ নাট্যপ্রসঙ্গ’ হিসেবে নির্দেশিত। সেখানে পাওয়া যাবে ‘দেখার দৃষ্টি’, ‘হওয়ার দুঃখ’, ভিন্ন রুচির অধিকার,’ এবং ‘আরোপ ও উদ্ভাবন’। এই বিভাজিত ও বিন্যস্ত গদ্যসংগ্রহের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল অন্যান্য খণ্ডেও ছড়িয়ে আছে এমন অনেক স্মৃতিময় লেখা যেগুলিতে উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের লেখার ও জীবনের প্রসঙ্গ। এসেছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন সংস্কৃতির কথা।

গদ্য সংগ্রহের খণ্ডগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জয় গোস্বামী আমাদের খেয়াল করিয়ে দিয়েছিলেন সে-কথা। উদ্ধার করেছিলেন শঙ্খেরই একটি বাক্য, যা ধরা ছিল তাঁর ‘জার্নাল’ বইতে; ‘যে কোনও কথা থেকেই এইভাবে রবীন্দ্রনাথে গড়িয়ে আসার অভ্যাসটা ভালো নয়।’ (“শিল্প ও জীবনের ছন্দসম্পর্ক”/ ‘জয়ের শঙ্খ’) শঙ্খের এই গদ্য সংগ্রহের খণ্ডগুলিতে বইগুলি যেভাবে বিন্যস্ত তাতে সময়ের ক্রমিকতা রক্ষা করা হয়নি সর্বদা। তাঁর রবীন্দ্র-বিষয়ক লেখাগুলি কেবল সময়ের পরম্পরায় সাজিয়ে পড়লেই অবশ্য হবে না, রবীন্দ্র-বিষয়ক লেখার আগে পরে কিম্বা সমসময়ে আর কী কী লিখছেন তিনি তাও দেখে নেওয়া চাই। আসলে শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্র-সমালোচনা কেবল রবীন্দ্রনাথকে বোঝার জন্য লেখা তা তো নয়; বিশেষ কালপর্বে রবীন্দ্রনাথকে কেন, কাদের কাছে, কীভাবে তুলে ধরতে চাইছেন এই প্রসঙ্গগুলিও ভেবে দেখা প্রয়োজন – শুধু শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে কেন, যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্র-আলোচকের ক্ষেত্রেই কথাগুলি খাটে। এ লেখাতে অবশ্য শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা করতে চাইছি না, বিশেষ একটি দিককেই বুঝে নিতে চাইছি।

যদি সময়ের নিরিখে সাজিয়ে ফেলা যায় শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রবিষয়ক বই তাহলে দেখা যাবে ১৯৬৯ সালে ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক’ দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। দীর্ঘ যাত্রাপথে ক্রমশই তিনি গণপরিসরে রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব-গ্রহণেও দ্বিধা করেননি। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক দায়-দায়িত্বের খবর গণপরিসরে এসেছে। ফলে বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে তিনি ক্রমশ কেবল রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ নন, গুরুত্বপূর্ণ একজন ‘পাবলিক ইন্টালেকচুয়াল’ যিনি রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে নানা-সময়ে নানা বিষয়ে সরব হন। ‘কালের মাত্রা’ প্রকাশের সময় অবশ্য তিনি ‘পাবলিক ইন্টালেকচুয়াল’-এর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেননি।

‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক’ প্রকাশের আগেই ‘দিনগুলি রাতগুলি’ (১৯৫৬), ‘এখন সময় নয়’ (১৯৬৭) আর ‘নিহিত পাতাল ছায়া’ (১৯৬৭) এই কবিতা-বই তিনটি প্রকাশিত। ‘কালের মাত্রা’-র আগেই বঙ্গবাসী, বহরমপুর গার্লস কলেজ ও সিটি কলেজ ছুঁয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন ১৯৬৫-তে। তারপর আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে আমন্ত্রিত হয়ে বিদেশযাত্রা, ১৯৬৮-তে দেশে ফেরা আর ’৬৯-এ ‘কালের মাত্রা’-র প্রকাশ। এ শুধু একজন অধ্যাপকের লেখা রবীন্দ্র-বিষয়ক বই নয়, একজন কবি-অধ্যাপকের রবীন্দ্র-বিষয়ক বই। অধ্যাপনার শর্তানুসারে যে-ধাঁচের বই লিখতে হয় ঠিক সে-ধাঁচের বই এটিকে বলা যাবে না। তবে পরবর্তীকালে যেভাবে গণপরিসরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য রবীন্দ্র-বিষয়ক গদ্য লিখবেন শঙ্খ এ-বইয়ের লিখনরীতি তার থেকে আলাদা, ততটাও সংযোগমুখী নয়।

এমনিতে অধ্যাপকের লক্ষ্য আর কবির লক্ষ্য সব-সময় এক হয় না, অধ্যাপকের ভাষার সঙ্গে কবির ভাষাও সব-সময় মেলেও না। তবে ভাষা যাই হোক না কেন, ক্রিটিকাল মাইন্ডের দাবি কিন্তু উঠে পড়েছিল সুনীলের ‘কৃত্তিবাস’ পত্রে। ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলনে (হেমন্ত ১৩৬০) প্রকাশিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনের কবি-অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সরকারের নিবন্ধ “বাংলা কবিতার অগ্রসৃতি”। লিখেছিলেন তিনি, ‘আমাদের critic কই? একটি শ্রেষ্ঠ critical mind-এর এখন আমাদের দরকার। আমরা কতগুলি দেশি ও বিদেশি, দলীয় ও আংশিক মতামত ও কলাকৌশলের দ্বারা কেবলই চমৎকৃত হচ্ছি।’

ওই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল শঙ্খের শান্তিনিকেতন-স্পর্শী একটি কবিতা ‘কবিনিকেতন’। লিখেছিলেন, ‘আমার প্রিয়ার মুখে আমার কবির গান শুনি-’ সেই গান শেষ অবধি হয়ে উঠল প্রণয়-সংযোগের উপায়। ‘গানে গানে যে-আকাশ প্রাণে প্রাণে যে সুর পাঠায়/ নির্জন খোয়াইপ্রান্তে চোখ তারই স্বগত প্রলাপে/ প্রথম প্রেমের তাপে অবয়বহীন গন্ধে কাঁপে!!’ কৃত্তিবাসে তরুণ কবি শঙ্খ অনায়াসে ‘কবির গানকে’ প্রেমের আয়োজনে প্রয়োগ করতে পারছেন, কোনও দ্বিধা নেই তাঁর। কল্লোলযুগের তরুণ কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে দ্বন্দ্ব, সে দ্বন্দ্ব তখন পূর্ব ইতিহাস। সে ইতিহাস অনেকটাই উঠে আসবে শঙ্খের পরে লেখা বই ‘নির্মাণ আর সৃষ্টি’ (১৯৮২)-তে। কবিতায় তরুণ শঙ্খ কিন্তু রবীন্দ্রগানকে গ্রহণ করতে কোনও দ্বিধা করেননি।

খেয়াল করলে দেখা যাবে কল্লোলযুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গল্প-উপন্যাস নিয়েই তরুণ লেখকদের আপত্তি। রবীন্দ্রনাথের গানের পদকেও কখনো কখনো অন্যভাবে ধাক্কা দিচ্ছেন তাঁরা। যেমন ‘প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে’ রবীন্দ্রনাথের এই সাংগীতিক পদটির সঙ্গে ‘কল্লোল’ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল একটি কার্টুন। টানটান এক রমণীয় সুবেশ তরুণীর আকর্ষণীয় মুখমণ্ডল মাকড়শার জালের উপর– রবীন্দ্রনাথের প্রেমের পদকে নিয়ে সে দেহজ-আধুনিকতার টিপ্পনী যেন। ‘কৃত্তিবাস’-এর পাতায় রবীন্দ্রগান যে-কবিতার উদ্দীপন ও যাঁর কণ্ঠে সেই গান তিনি যে কবিতার আলম্বন সে কবিতাটি কিন্তু গাঢ় প্রণয়ের। গল্প-উপন্যাস-কবিতার রবীন্দ্রনাথ ততটা না হলেও গান ও নাটকের রবীন্দ্রনাথ তরুণদের, বাঙালি তরুণদের তখন নতুন করে টানছে তখন। শম্ভু মিত্র ‘চার অধ্যায়’ করছেন ১৯৫১ সালে, ‘রক্তকরবী’ ১৯৫৪ সালে। যে ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসের চায়ের দোকানের অবাস্তবতা সম্বন্ধে সরব বুদ্ধদেব বসু, সেই ‘চার অধ্যায়’ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় আর অভিনয়ে স্পর্শ করেছে বাস্তবতার নানা অভিমুখ।

শম্ভু মিত্রের করা রবীন্দ্রনাটক দেখতে গিয়ে আর মনে হচ্ছে না এ রূপক কিম্বা বড্ড দার্শনিক– জীবন থেকে দূরে। ১৯৬০-এ ঋত্বিকের ছবি ‘মেঘে ঢাকা তারা’ মুক্তি পেল। সে-ছবিতে দেশভাগ, দারিদ্র, পারিবারিক বঞ্চনা ও ঈর্ষা সুকঠোর বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন– সেই বাস্তবতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের বিরোধ নেই কোনও। নীতা আর গীতা দুই বোনের সূত্রেই ব্যবহৃত হয় রবীন্দ্রনাথের গান। এ-সবই শঙ্খের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় সজীব ছিল। আর রবীন্দ্রনাথের গান শোনার সূত্রপাত তো শঙ্খের জীবনে অনেক আগেই। সুধীর চক্রবর্তীকে কথায় কথায় জানিয়েছিলেন তিনি, গানের তোড়ে ভেসে গেলেন তিনি পদ্মাপাড়ের পাকশী শহরে। ‘পঙ্কজ মল্লিক শচীন দেববর্মণ সায়গল কাননবালা কনক দাস হেমন্ত জগন্ময় সন্তোষ সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের গানে দীক্ষা হলো তখন …।’ (‘কথার পিঠে কথা)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণের নতুনভাবে সংযোগ ঘটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের পারফর্মেটিভ টেক্সট বা অভিকরণযোগ্য রচনাগুলিকেই যে ব্যবহার করা উচিত, বিশ্লেষণ করা উচিত প্রথমে– তাঁর সময়ের এই নির্দেশ ও পূর্বজদের শিল্পিত নির্মাণধৃত ইঙ্গিত মেনে নিলেন শঙ্খ। রবীন্দ্রনাটক তাঁর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রথম বইয়ের বিশ্লেষ্য বিষয়, কবির অনুভবের সঙ্গে বিশ্লেষণী মেজাজ মিশেছিল তাতে। ক্রিটিকাল মাইন্ড যে শঙ্খের আছে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। কোনও কোনও কৃত্তিবাসনিষ্ঠ সহযোগীর মতো বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলটপকা আলগা মন্তব্য করেন না তিনি।

তাঁর শিক্ষক ও সমালোচক জীবনে রবীন্দ্রগান ও রবীন্দ্রনাটক থেকে কখনও তুলে নেননি মন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ সময়ের আগেই ছেড়ে দিতে হল তাঁকে। স্বরযন্ত্রের অসুবিধে সামলে আর নিতে পারছিলেন না ক্লাস। ছাত্র-ছাত্রীদের দিক থেকে প্রতিবাদ আসবে জেনেই তাঁদের কাছে বলেননি চলে যাওয়ার কথা। তারা অবশ্য জানতে পেরেছিল, আর তাই তাদের প্রিয় শিক্ষককে ফাঁকা এক ক্লাস ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল ‘রক্তকরবী’র ভাষায়। নিজেরা সেদিন অভিমানে অভিনয় করছিল নামহীন সংখ্যাচিহ্নিত মানুষের ভূমিকায়। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে পড়ুয়াদের যে সহজ-সম্পর্ক, তা কি যোগাযোগহীনতায় পর্যবসিত হল না এই চলে যাওয়ার মুহূর্তে! যদি যোগাযোগের কথা মনে রাখতেন প্রিয় শঙ্খবাবু, স্যার, তাহলে তো ছাত্র-ছাত্রীদের জানাতেন তাঁর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা।

‘ঢুকে গেলাম একটা ঘরে। চেয়ারে বসে দেখি নানা ক্লাসের ছেলেমেয়ের ভিড়, কিন্তু একসঙ্গে কেন এরা? কেন যে ডেকেছে কিছুই বলে না তারা। ভালো করে তখন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখি প্রত্যেকের বুকে বড়ো বড়ো কাগজে এক-একটা সংখ্যা লাগানো আছে। … আর তখনই হঠাৎ ধ্বক করে তাদের নিঃশব্দ প্রতিবাদের ভাষাটা বুকে এসে লাগে, বুঝতে পারি তাদের এই অভিমান যে আমার কাছে যেন তারা নামহীন হয়ে গেছে, যেন মানুষ নয় তারা, সংখ্যামাত্র, যেন তাদের কথা কিছুমাত্র না ভেবে কলেজছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।’ (“ছেড়ে যাবার আগে”)

‘এখন সব অলীক’ বইয়ে এই ঘটনার বিবরণ পড়তে পড়তে মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে সমকালীন করে নেওয়ার, রবীন্দ্রনাথের অভিনেয় রচনাকে সাম্প্রতিক করে তোলার যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা কেবল লেখাতেই সমাপন করেননি, শিক্ষকতাতেও সমাপন করেছিলেন।

২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ‘এক বক্তার বৈঠক’। ১৯৭৩-এ শম্ভু মিত্রের একটি ঘণ্টা ছয়েকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন শঙ্খ। সেদিন একটু বেশিই মেজাজ ভালো ছিল শম্ভু মিত্রের। কিন্তু ঘটনার এমনই পরিহাস সেই ঘণ্টা-ছয়েকের কথা নানা-কারণে মুদ্রিত হরফের মুখ দেখেনি। শেষ অবধি যখন তরুণদের সহায়তায় স্পুল থেকে কথা আনা সম্ভব হল সিডিতে তখন প্রকাশিত হল বই। ২০০৮-এ বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার ভিন্নতর এক অভিমুখ তৈরি হয়েছে সমাজবিজ্ঞানীদের কল্যাণে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের রচনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের ঘাতসহত্ব ও প্রায়োগিকতা, প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কথা বলা শুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের ঘাতসহত্ব ও প্রায়োগিকতা বোঝার জন্য তাঁর প্রবন্ধ ছাড়া অপরাপর রচনা ব্যবহার করার তাত্ত্বিক ঔচিত্য নিয়েও কথা উঠছে। সেই সময়ে ‘এক বক্তার বৈঠক’ বইটি ধরা দেয় নতুন তাৎপর্যে। বিদেশে শম্ভু মিত্রের কাছে ভারতীয় নাটকের খোঁজ নিচ্ছিলেন একজন। ‘এক বক্তার বৈঠক’-এ শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, “বললাম, ‘টেগোর করো।’ বলল, ‘Tagore is very philosophical, না?’… [হ্যাঁ, মানে রবীন্দ্রনাথের নাম] না বলে ‘রক্তকরবীর’ গপ্পোটা বললাম। … বললে, ‘মারভেলাস! এইটা তো খুব ভালো প্লে। এ-ইটা তো করা যেতে পারে।’

এর আগেই ১৯৯১ সালে এইচএমভি থেকে মুক্তি পেয়েছিল ‘জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ: হে মহাজীবন’। ‘A chronological compendium of Tagore’s Songs, Poems, Plays, Novels and Prose of six decades (1881-1941) by various artists.’ সংকলন ও বিন্যাস শঙ্খ ঘোষের। ‘রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রকমের লেখা থেকে কিছু কিছু টুকরো নিয়ে’ শঙ্খ সাজিয়ে দিলেন কানে শোনার এই রবীন্দ্র-আলেখ্য। শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্র-নির্বাচনে আমরা শুনি রবীন্দ্রগদ্য, ‘পৃথিবীর যেসব দুর্বল জাতি শক্তিমান নেশনের নিষ্ঠুর শোষণে লাঞ্ছিত এবং বসুন্ধরার স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত, আমি তাদের সকলের বেদনাই গভীরভাবে অনুভব করি, সে তারা পূর্বেরই হোক আর পশ্চিমেরই হোক।’ ১৯৯১ সালেই মুক্তি পেয়েছিল আগন্তুক। সত্যজিতের ভাবকণ্ঠ মনোমোহন মিত্র তাঁর ভাগ্নির কলকাতার বৈঠকখানায় আধুনিক নেশনকেন্দ্রিক সভ্যতার বিরোধিতা করছিলেন, বুঝতে চাইছিলেন জনজাতির জীবন-দর্শন। বসুন্ধরার স্বাচ্ছন্দ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে আধুনিক সভ্যতা।

১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙা পড়ল, ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রশক্তির ক্রম-উত্থান। সেই শক্তির চেহারা যে কী প্রাণঘাতী হতে পারে, তা এখন ভারত টের পাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’-এর জন্য সরস্বতী সম্মানে ভূষিত শঙ্খ ঘোষ তা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর হাত থেকে নিতে অস্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের পাঠ্যকে ব্যবহার করে গণপরিসরে যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করতে চান তিনি, সেই চেতনার বিপরীতে থাকা মানুষের কাছ থেকে সম্মানগ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই যে রবীন্দ্র-রচনাকে ক্রমেই সংযোগের কাজে লাগাচ্ছিলেন তিনি এতে কি কোথাও খর্ব হচ্ছিল তাঁর রবীন্দ্র-বিষয়ক অ্যাকাডেমিক কাজ? অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থলেখার যে রীতি, তা তিনি অনুসরণ করেন না। ছোট-ছোট সুখপাঠ্য রবীন্দ্র-বিষয়ক গদ্য পাঠক-সাধারণকে আগ্রহী করে তোলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি। সে একরকম গুরুতর কাজ সন্দেহ নেই। কখনো আবার প্রবন্ধের বদলে লেখেন সংলাপিকা। যেমন ‘দামিনীর গান’ বইতে আছে “সোনালি রেখার চিহ্ন”। সে চারজনের সংলাপ। অধ্যাপক, পাঠক, রবীন্দ্রবিশারদ আর কবি এই চারজনকে নিয়ে ‘অ পা র ক’-এর বৈঠক। ‘অ পা র ক’-এর বৈঠক নানা সময়ে বসে। কিন্তু তাহলে কি অধ্যাপক ও রবীন্দ্রবিশারদের অ্যাকাডেমিক ভূমিকা কোনওদিন লেখায় পালন করবেন না তিনি? রবীন্দ্রনাথের বিপুল লেখাপত্রে তাঁর অধিকার গভীর, সেই গভীরতা কি প্রকাশিত হবে না নিখাদ ‘অ্যাকাডেমিক’ রচনায়?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণের নতুনভাবে সংযোগ ঘটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের পারফর্মেটিভ টেক্সট বা অভিকরণযোগ্য রচনাগুলিকেই যে ব্যবহার করা উচিত, বিশ্লেষণ করা উচিত প্রথমে– তাঁর সময়ের এই নির্দেশ ও পূর্বজদের শিল্পিত নির্মাণধৃত ইঙ্গিত মেনে নিলেন শঙ্খ। রবীন্দ্রনাটক তাঁর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রথম বইয়ের বিশ্লেষ্য বিষয়, কবির অনুভবের সঙ্গে বিশ্লেষণী মেজাজ মিশেছিল তাতে।

আইয়ুবের সঙ্গে রবীন্দ্র-কবিতা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল তাঁর। তিনিই তো প্রায় একক শ্রমে নির্মাণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্ররচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় খণ্ডটি। এভাবে এত তথ্যের একত্র সমাহার আগে হয়নি। তথ্যে খাদহীন থেকে কীভাবে পরাস্ত করতে হয় প্রতিপক্ষকে তার সেরা নিদর্শন অবশ্য প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’কে প্রতাপনারায়ণ স্টিন্ডবার্গের ড্রিম প্লে থেকে চুরি করা নাটক বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সেই চুরি ঢাকার জন্য কী কী কৌশলের সাহায্য নিয়েছিলেন চতুর রবীন্দ্রনাথ, তাও প্রতাপনারায়ণ নির্দেশ করেছিলেন। শঙ্খ পূর্বপক্ষ প্রতাপনারায়ণের অভিযোগকে দু’ভাবে খণ্ডিত করলেন। রবীন্দ্রনাথের চতুর অভিপ্রায় বলে যে কথাগুলি লিখেছিলেন প্রতাপনারায়ণ, তা খণ্ডিত হল তথ্যে আর ‘রক্তকরবী’ যেভাবে পড়াতে চাইছিলেন প্রতাপনারায়ণ সেই বিশ্লেষণ খর্ব করা হল সাহিত্য বিশ্লেষণের যোগ্যতর পদ্ধতিতে। আইয়ুবের সঙ্গে বিতর্কের সময় যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন শঙ্খ, প্রতাপনারায়ণের ক্ষেত্রে সে ভাষা আরও শাণিত। তবে কোথাও ব্যক্তিগত আক্রমণ নেই।

‘শনিবারের চিঠি’তে সজনীকান্ত সাহিত্যতর্কের ক্ষেত্রে যে ভাষাশৈলী প্রয়োগ করতেন, তা কোথাও কোথাও ‘ভদ্রতা’র সীমা অতিক্রম করত। অনেক সময় মূলযুক্তি হারিয়ে যেত রসিকতার দাপটে। অ্যাকাডেমিক তর্কে সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠির ভাষা ব্যবহার করলে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ নাও হতে পারে।

‘বলাহক নন্দী’ ছদ্মনামে নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমথ চৌধুরীর সংস্কৃত সাহিত্যবিচার সম্বন্ধীয় নানা ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে হুল ফুটিয়েছিলেন। সে লেখা গণপরিসরে পাঠককে আমোদ দেয় সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের কলকাতার বাবু-কালচারে এই পারস্পরিক হুল ফোটাবার রসরীতি সুপ্রচলিত ছিল। সজনীকান্ত তাই আর একভাবে ‘চিঠি’তে অনুসরণ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে অতটা না-হলেও নীরদচন্দ্র মোটের উপর সে অস্ত্রই প্রয়োগ করেন। স্মৃতিনির্ভর নীরদচন্দ্রেরও অবশ্য ভুল হয়। রবীন্দ্রনাথের যে গান তিনি যে সময়ে তাঁর মায়ের গলায় শুনেছেন বলে তিনি দাবি করেন, সে-সময়ে সে গান যে লেখা হয়নি, সতথ্য তা জানিয়ে দিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘আত্মঘাতী মনীষা’ রচনায়। কাজেই চাইলে যে তিনি গণপরিসরের তর্কাতর্কির ভাষা ছেড়ে অ্যাকাডেমিক গাম্ভীর্যে বাণ নিক্ষেপ করতে পারেন তা বোঝা যায়। ‘ছন্দের বারান্দা’ বইটি পড়লে দেখা যাবে কবিদের, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-ভাঙাগড়ার দর্শন কী নিবিষ্টতায় লক্ষ করতে পারেন তিনি। কিন্তু তিরন্দাজির সেই পথ তিনি আর তেমন অনুসরণ করলেন কোথায়?

গণপরিসরের রবীন্দ্রনাথকে নানা সময়ে নানাভাবে ছড়িয়ে দেওয়াই হয়ে উঠল তাঁর লক্ষ্য। ছোট ছোট লেখা। কোনো একটি ভাবনা, সেই ভাবনাকে ছুঁয়ে সাহিত্য-প্রসঙ্গ, অন্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা, এইভাবে সাহিত্য আস্বাদনের একটা রকম তৈরি করতে চাইলেন তিনি। শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের আত্মনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যপাঠকে সজীব-সচল রাখার জন্যই এই জাতীয় লেখা। সুমন্ত মুখোপাধ্যায়কে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, বিশেষ কোনো অভিমুখ নিয়ে রবীন্দ্রভাবনা শুরু করেননি তিনি। ‘তবে গোড়ার দিকে ঝোঁক ছিল আঙ্গিকটা লক্ষ করবার। নাটক গান আর সৃষ্টিশীলতার শেষ দশ বছর, বারেবারেই নজর গেছে সেখানে।’ (‘কথার পিঠে কথা’) কেন নাটক আর গান তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সে-কথাই ভাবার চেষ্টা করলাম আমরা। ভাবতে চাইলাম রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে গণপরিসরের করতলগত করতে চাইছিলেন তিনি।

শেষে একটি প্রসঙ্গ ছুঁয়ে যাওয়া উচিত। গণপরিসরের শিক্ষিত-সেকুলার অংশটির প্রতিই তাঁর অভিনিবেশ, যত বেশি সংখ্যক মানুষ রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে শিক্ষিত ও সেকুলার হয়ে উঠবেন ততই শ্রম সার্থক হল বলে মনে হত তাঁর। কিন্তু গণপরিসরটি তো কেবল শিক্ষিত-সেকুলার মানুষেই সম্পূর্ণ নয়, তার নানা অভিমুখ। উৎপল দত্ত তাঁর ‘গিরিশ মানস’ বইটিতে ভক্তির সামাজিকতাকে বুঝতে চেয়েছিলেন, বিচার করতে চেয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেবের ভক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য। উৎপল দত্তের এই গিরিশচন্দ্র বিচার শঙ্খ ঘোষের সমালোচনার বিষয়। সেকুলার যুক্তির মানদণ্ড থেকে কিন্তু বঙ্গজ গণপরিসরটিকে পুরোপুরি বোঝা যাবে না, বাদ পড়ে যাবেন অনেকানেক মানুষ। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁদেরও। সে অবশ্য আর এক আলোচনার বিষয়।

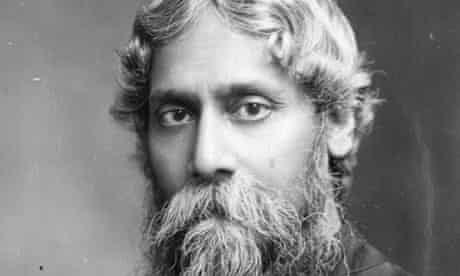

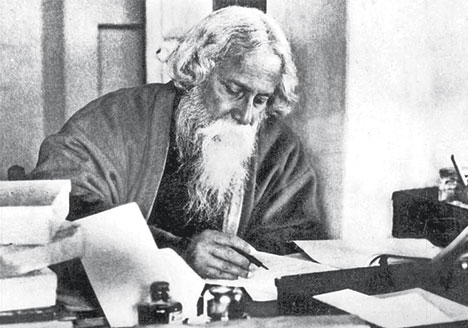

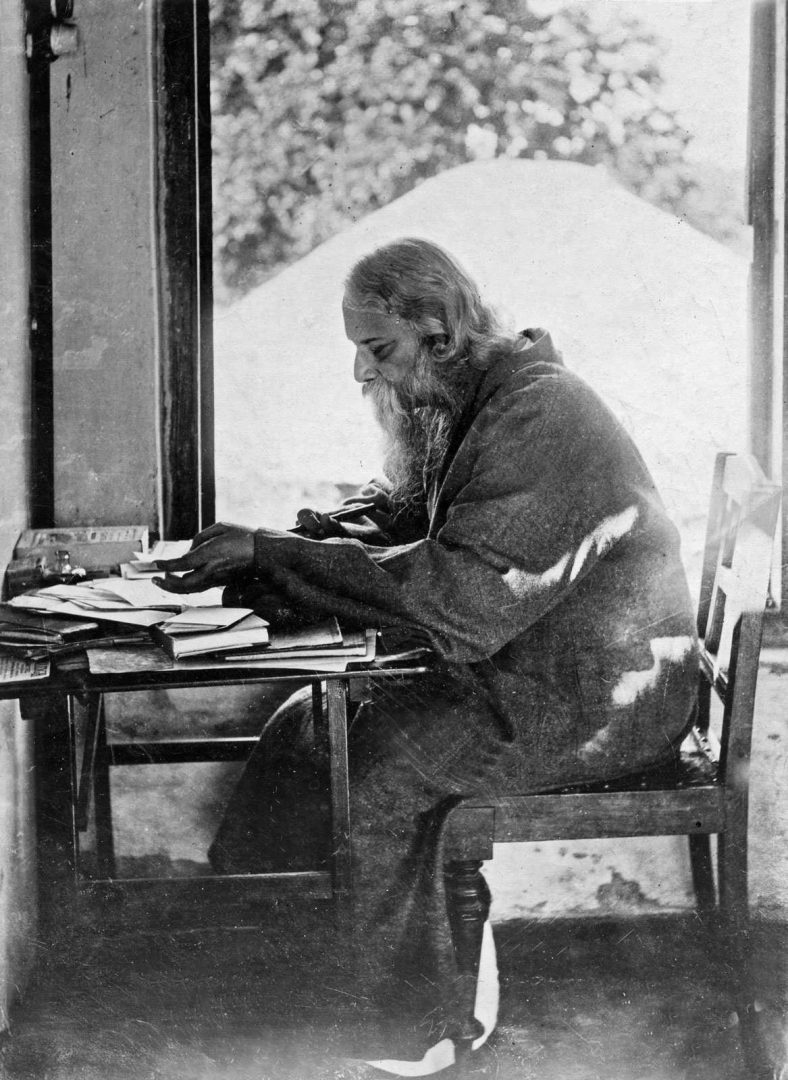

*ছবি সৌজন্য: britannica, Wikipedia, NDTV, Freepressjournal

বিশ্বজিৎ রায়ের জন্ম ১৯৭৮-এ, কলকাতায়। রামকৃষ্ণ মিশন পুরুলিয়ায় স্কুলজীবন কাটিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াশুনো। উভয় পর্যায়েই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। বর্তমানে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ: স্বদেশে সমকালে’, ‘সচলতার গান’, ‘সব প্রবন্ধ রাজনৈতিক’। এর বাইরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মুক্তগদ্যের বই ‘ঘটিপুরুষ’, ‘অন্দরবেলা’ ও ‘ইস্কুলগাথা’ এবং পদ্যের বই ‘বিচ্ছেদ প্রস্তাব’ ও ‘গেরস্থালির পদ্য’। ‘ঘটিপুরুষ’ গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন নীলাঞ্জনা সেন স্মৃতি পুরস্কার।