ছত্রপতি সাহুর সঙ্গে বেশ চেনাজানা হয়েছে আমাদের। বেশ কয়েক পক্ষকাল অতিবাহিত, আমাদের এই পরিচিতির। যতটুকু তাঁকে চিনেছি আমরা, তিনি কি শুধুমাত্র অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন করেই থেমে থাকবেন? এই আইন আর তার প্রেক্ষাপটের কথা আমরা জেনেছি আগের পর্বেই। এবার সেই আইনকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর আন্দোলনের কথা ভাবতে চলেছেন ছত্রপতি।

অস্পৃশ্যতা বিরোধী কনভেনশন, জাতীয়স্তরে প্রথম অস্পৃশ্যতাবিরোধী সংগঠন ছত্রপতি সাহুর নেতৃত্বে পথ চলা শুরু করে ১৯২০ সালে। প্রথম সভাপতি হন সাহু স্বয়ং। এই অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যকলাপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন ছাড়াও, দলিতদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতদিন পর্যন্ত দলিতদের সম্মান, দলিতদের উন্নতির জন্য কত পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছেন, তা আমরা দেখেছি। এবার তিনি মনস্থ করলেন, দলিতদের নিজস্ব শিল্প, তাঁদের সাহিত্যকে সামনে আনতে হবে। যে সাবঅল্টার্ন সাহিত্যের আজ এত কদর, ছত্রপতি তারই গঠন শুরু করলেন। সময়টা ১৯২১।

এই সূত্রেই পরিচয় হল দুই চিত্রকর দত্তবা পওয়ার ও দিত্তবা দলভির সঙ্গে। কোলাপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে তাঁদের রাজপ্রসাদে তুলে আনেন ছত্রপতি। পওয়ার ও দলভির ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন ভীমরাও। ভীমরাও আম্বেদকর। আম্বেদকর একটি ব্রাহ্মণ পদবী দৃশ্যতই, তাঁর পারিবারিক পদবী নয়। স্কুলে ভর্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভীমরাওয়ের দলিত পদবী ‘শকপাল’। সাতারা স্কুলের প্রধানশিক্ষক বড় স্নেহ করতেন ভীমকে। করবেন নাই বা কেন? বয়স কম হলেও, মেধা, ব্যক্তিত্ব কোনটাই তো কম ছিল না ভীমরাওয়ের। তাই নিজের পদবী আম্বেদকর যুক্ত করেই বম্বের এলফিনস্টোন স্কুলে ভর্তি করেন ভীমরাওকে। ভীমরাও আম্বেদকর নামটা ইতিহাসের পাতায় সবার অলক্ষ্যে লেখা হয়ে যায় তখনই।

পওয়ার ও দলবির কাছে সেই ভীমরাওয়ের কথা শুনে তাঁকে ডেকে পাঠালেন ছত্রপতি। তবে কোনও রাজপ্রাসাদে পা রাখতেন না ভীমরাও। রাজা ডাকলেই চলে যাবেন তেমন মানুষ মোটেই ছিলেন না, যদিও বয়স তখন তার মাত্র ২৬। তবু তখনই শুধু ছাত্রদের মধ্যে নয়, সমগ্র দলিত যুবসমাজের মধ্যেই জনপ্রিয় ভীমরাও। কোনও নরমপন্থার কথা নেই তাঁর মুখে। জলের ইঁদারা, পুকুরে দলিতদের প্রতি অত্যাচারের কলঙ্কজনক অধ্যায় জীবিত ছিল তখনও। সব রাজা, সব জমিদার তো ছত্রপতি সাহু নন। তাই সেই অবমাননা, অপমান থেকে বাঁচার পথও ছিল সঙ্কীর্ণ।

ভীমরাওয়ের পথ ছিল ছিনিয়ে নেওয়ার পথ। কোন রাজা কখন জলের ব্যবস্থা করে দেবেন বা দলিতরা কখন উচ্চবর্ণের মানুষদের হেনস্থার হাত থেকে বাঁচবে, তার জন্য অপেক্ষা বা নির্ভর করায় বিশ্বাস করতেন না ভীমরাও। প্রথমে নিজের গ্রাম সাতারার স্কুলে, তারপর বম্বের এলফিনস্টোন হাইস্কুলের একমাত্র দলিত ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন আম্বেদকর। তারপর এলফিনস্টোন কলেজ ও বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন। বরোদার রাজা গায়কোয়াডের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে বৃত্তিও পান অর্থনীতি শিক্ষার। একাধারে প্রশ্নাতীত মেধা ও নেতৃত্বের ক্ষমতা নিয়ে ভীমরাও প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন দলিত যুবসমাজের প্রতিবাদের। সেই ভীমরাও কি দেখা করতে যেতে পাবেন রাজা ছত্রপতির সঙ্গে?

কিন্তু দেখা হল। ছত্রপতি সাহু তাঁর রাজপ্রসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন ছাত্রনেতা ভীমরাও আম্বেদকরের সঙ্গে দেখা করতে। আমরা আগেও আভাস দিয়েছি, দুই মহারথীর এই সাক্ষাৎ ইতিহাসের পালাবদলের সূচনা। প্রৌঢ ছত্রপতির সঙ্গে দেখা হচ্ছে যুবক আম্বেদকরের, দলিত আন্দোলনের ধারার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হচ্ছে অলক্ষ্যে।

মনে রাখা ভাল, রাজা ছত্রপতি সাহুর জাতি বা বর্ণগত অবস্থান কিন্তু দলিত নয়। যেভাবে জ্যোতিবা বা সাবিত্রীবাঈ জন্মসূত্রে দলিত শ্রেণিভুক্ত, ছত্রপতি তা নন। যদিও তিনি এক মৎসজীবির সন্তান, কিন্তু তাঁর সে পরিচয় মুছে যায় রানির দত্তক সন্তান হওয়ায়। জ্যোতিবা সাবিত্রীর দলিত আন্দোলনের পতাকা কীভাবে অজান্তে বহন করেছিলেন ছত্রপতি, তা বলা হয়েছে আগেই। তবু সম্ভবত দলিত পরিচয় না থাকার কারণেই ছত্রপতি সাহু কখনো দলিত আইকন হয়ে ওঠেন না। যেভাবে হয়ে ওঠেন জ্যোতিবা-সাবিত্রী, যেভাবে হয়ে উঠবেন আম্বেদকর।

এই ইতিহাস বোধহয় দেখতে পেয়েছিলেন ছত্রপতি। তাই প্রায় স্বহস্তে রাজ্যাভিষেক ঘটান ভীমরাওয়ের। অস্পৃশ্যতা বিরোধী যে অধিবেশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন ছত্রপতি, তারই দ্বিতীয় অধিবেশনের দায়িত্বে আসেন ভীমরাও আম্বেদকর। আর তাঁকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত করেন ছত্রপতি নিজে। কিন্তু যে ভীমরাও একান্তই অনুৎসাহিত ছিলেন ছত্রপতির সঙ্গে দেখা করতে, তিনি কীভাবে সম্মত হলেন একসঙ্গে কাজ করতে? বা তাঁর দেওয়া দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে?

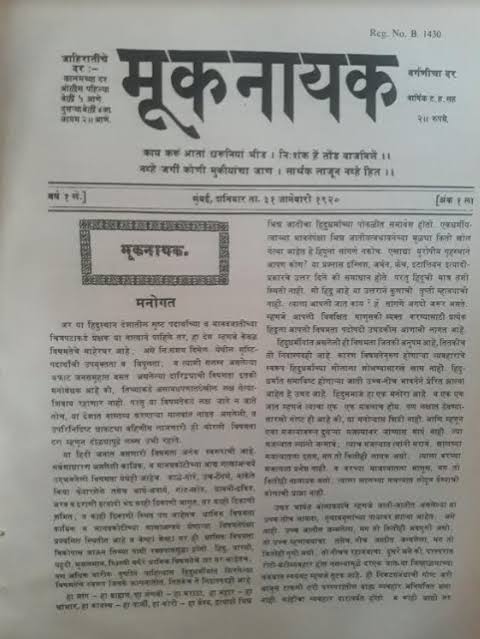

আর শুধু তো এই অস্পৃশ্যতাবিরোধী অধিবেশনের দায়িত্ব নয়, ভীমরাও ও তাঁর ছাত্রসংগঠনের সংবাদ মুখপত্রেরই বা কি হবে? এই সংবাদপত্র, যার নাম ‘মূকনায়ক’, প্রকাশিত হবে এই সময়েই। দলিত ক্ষমতায়ণ, অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মসূচী ও তার প্রচার, ছিল এই সংবাদপত্রের আধার। এই সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠার কারণও ছিল এই সমগ্র কার্যাবলীকে আরও বেশি করে প্রচারের আলোতে আনা। দেশে, বিদেশে এই খবর যেন ছড়িয়ে পড়ে, যে ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্রে, কোলাপুর রাজ্যে ছত্রপতি, ভীমরাও আম্বেদকর, তাঁদের সহযোগীরা চেষ্টা করছেন আপ্রাণ, যাতে মানুষ মানুষের সম্মানটুকু পায়।

কিন্তু এ প্রচেষ্টা তো সহজ নয়। বিপুল অর্থের প্রয়োজন। ভীমরাও আর তাঁদের সহযোগীদের কাছে সেই অর্থ আসবে কোথা থেকে? এগিয়ে এলেন সেই মানুষটি, যিনি সবসময় ছিলেন সময়ের থেকে এগিয়ে। দান করলেন আড়াই হাজার টাকা নগদ। সময়টা ১৯২২। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এর অর্থমূল্যের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। এখানেই থেমে থাকলেন না। ভীমরাওকে উৎসাহ দিলেন আইনশিক্ষায়।

এমনিতে মেধাবী, বৃত্তি পাওয়া ছাত্র ছিলেন ভীমরাও। তবুও সাত সাগর তেরো নদী পারের আইন শিক্ষায় প্রয়োজনীয় সংস্থানে যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, তার ব্যবস্থা করলেন ছত্রপতি। লন্ডনে আইনশিক্ষার পাশাপাশি লন্ডন স্কুল অফ ইকনোমিক্স্ -এ অর্থনীতিতে ডক্টরেটের পড়াশোনাতেও উৎসাহ দিলেন ভীমরাওকে।

১৯২৩ সালে লন্ডনে পড়তে গেলেন ভীমরাও। তার আগে ১৯২২ সালে অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে অভিষিক্ত হয়েছেন তিনি। আর ১৯২২ বছরটাই চিহ্নিত হয়ে রইল ছত্রপতি সাহুর মৃত্যুর বছর হয়ে। ইতিহাসের চালকের আসনে তার আগেই নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর উত্তরসুরি। জ্যোতিবা-সাবিত্রী, ছত্রপতি হয়ে ভীমরাও আম্বেদকর, আর তারও অনেক বছর পরে ভীম আর্মি, চন্দ্রশেখর ‘রাবণ’ আজাদ।

অলক্ষ্যে আবারও কি হাসলেন ছত্রপতি?

*চিত্রঋণ: aissd.org, Twitter, Pinterest, Indiaart

*তথ্যঋণ:

‘রাজর্ষি সাহু ছত্রপতি অফ কোলাপুর – আ রিফর্মার আহেড অফ হিস্ টাইমস’ – অভিরাম গাধ্যাপটিল

‘নন ব্রাহ্মণ মুভমেন্ট ইন সাদার্ন ইন্ডিয়া’ – কাশীনাথ কাভালকার

‘ছত্রপতি সাহু – লাইফ এন্ড প্রোফাইল’ – কালচারাল ইন্ডিয়া

‘ছত্রপতি সাহু – পিলার অফ সোশ্যাল ডেমোক্রেসি’ – এম জি মালি, পি বি সালুনকে

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।