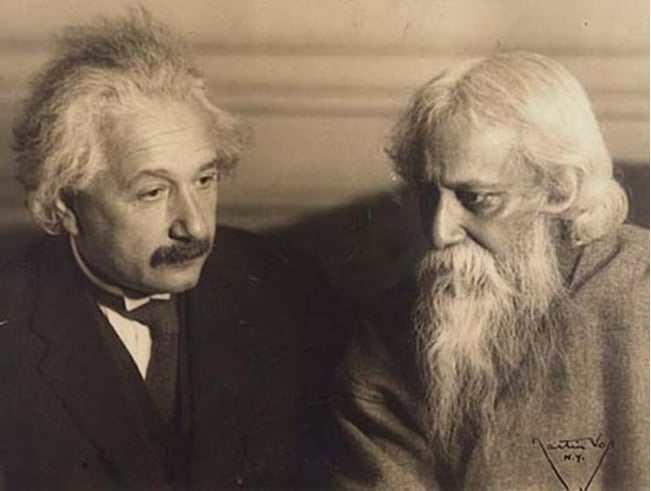

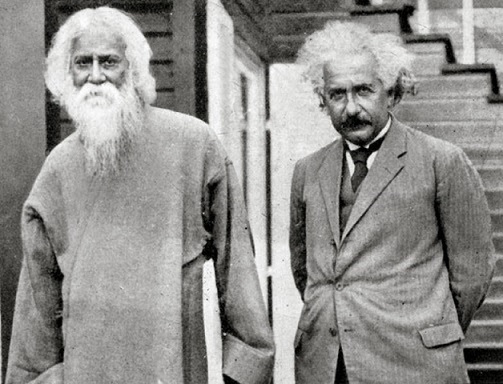

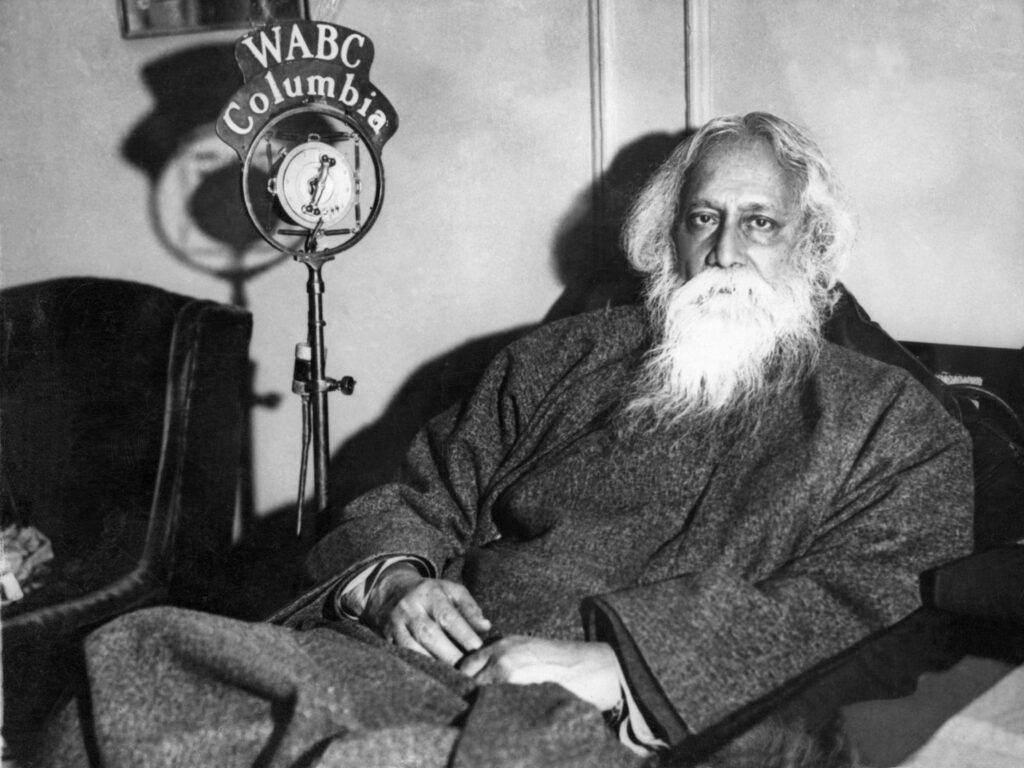

১৯৩০ সালে ১৪ জুলাই আইনস্টাইনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ (Rabindranath Tagore) ও আইনস্টাইন বাস্তবতার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। অনেকেই সেই সাক্ষাৎকারটি পড়েছেন। এই প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গে কিছু কথা আমরা শুনব। সাক্ষাৎকারের দুটি পৃথক বয়ান প্রকাশিত হয়েছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ন রিভিউ পত্রিকাতে, বিশ্বভারতীও প্রকাশ করেছিল একটি বয়ান। অন্যত্রও এই বয়ানগুলি পাওয়া যায়, এবং তাদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। বিশেষ করে আইনস্টাইন (Albert Einstein) কথোপকথনের রেকর্ডের কিছু অংশ বর্জন করেছিলেন; সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছিল ভাষার সমস্যার কারণে তাঁর বক্তব্য ঠিকঠাক প্রতিফলিত হয়নি। সেই সময় আইনস্টাইন ইংরাজি ভাষাতে খুব স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। এই সাক্ষাৎকার নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন: এক অমীমাংসিত সংলাপ’ সংকলনটি দেখে নিতে পারেন। এই প্রবন্ধের শিরোনামে সেই সংকলনের ছাপ পড়েছে; এই লেখার অনেক তথ্যও সেই বই থেকে নেওয়া। এখানেই বলে রাখি, এই প্রবন্ধের অনেক বক্তব্য একান্তই আমার ধারণাপ্রসূত, পাঠকের সেগুলিকে ভুল বা কষ্টকল্পনা মনে হতেই পারে।

এই লেখার জন্য আমি আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ কথোপকথনের একটি বিশেষ অনুবাদ বেছে নিয়েছি, সেটি করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত ‘সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন’-এ সেই অনুবাদটি পাওয়া যাবে। মূল ইংরাজিটি আছে ‘Religion of Man’ বইতে, সেখানে শিরোনাম দেওয়া আছে ‘Note on the Nature of Reality’, সত্যেন্দ্রনাথ তার অনুবাদ করেছেন ‘সত্যের স্বরূপ’।

আরও পড়ুন: প্রবন্ধ: নিজের রবীন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদটিকেই বেছে নেওয়ার কারণ, তাঁর ও আইনস্টাইনের মধ্যেও কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ হয়েছিল, এবং আমার কাছে অন্তত রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের আলোচনার মধ্যে তার ইঙ্গিত ধরা পড়ে। ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনার শতবর্ষ আমরা এই বছর পালন করছি। ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে তাঁর সেই যুগান্তকারী গবেষণাপত্র দু’টি পরপর পাঠিয়েছিলেন। প্রথমটি পড়ে আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে নিজেই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সেটি ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। সেই বিষয়ে তিনি নিজেই কাজ শুরু করেন এবং বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের জন্ম হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে বার্লিনে, তার পরে বেশ কয়েক মাস সত্যেন্দ্রনাথ বার্লিনে ছিলেন, অনেকবার দুজনের বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।

আইনস্টাইনকে পাঠানো সত্যেন্দ্রনাথের দুটি গবেষণাপত্রের মধ্যে দ্বিতীয়টির কথা সাধারণত আলোচনাতে আসে না। যদিও সত্যেন্দ্রনাথ মনে করতেন সেটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। আইনস্টাইন এটিও অনুবাদ করে প্রকাশের জন্য পাঠান, কিন্তু তার সঙ্গে তিনি কিছু সমালোচনামূলক মন্তব্য জুড়ে দেন। সত্যেন্দ্রনাথ কয়েক মাস পরে সেই প্রবন্ধটি প্রকাশের খবর পান, তখন তিনি ফ্রান্সে। তিনি আইনস্টাইনের সমালোচনার উত্তরে একটি তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন, তার কয়েক মাস পরে যখন তিনি বার্লিনে যান, তখন দুজনের সেই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। আইনস্টাইন প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে একমত না হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ সেটি আর ছাপাননি, তার কোনো কপিও রাখেননি। একমাত্র আইনস্টাইনকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি ও পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যায়। আমরা দেখব যে অবস্থান থেকে আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পর্কে আপত্তি করেছিলেন, চার বছর পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার সময়েও তিনি সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনার শতবর্ষ আমরা এই বছর পালন করছি। ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে তাঁর সেই যুগান্তকারী গবেষণাপত্র দু’টি পরপর পাঠিয়েছিলেন। প্রথমটি পড়ে আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে নিজেই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সেটি ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। সেই বিষয়ে তিনি নিজেই কাজ শুরু করেন এবং বোস-আইনস্টাইন পরিসংখানের জন্ম হয়।

একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার সময় আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের সেই তৃতীয় প্রবন্ধের কথা ভেবেছিলেন। একথাও মোটামুটি নিশ্চিত যে এই সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে দেখলেও আলাদা করে চিনতেন না। কিন্তু আইনস্টাইন যা বিশ্বাস করতেন, তার সঙ্গেই বিরোধ ছিল সত্যেন্দ্রনাথের চিন্তার, এবং কিছুটা আশ্চর্য মনে হলেও, রবীন্দ্রনাথেরও। শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের এক প্রধান মতের সঙ্গে আইনস্টাইন নয়, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার কিছুটা হলেও মিল পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের এই অসাধারণ স্বজ্ঞা বা Intuition-এর কথা বলেছেন দুই নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী, ইলিয়া প্রিগোজিন এবং ব্রায়ান জোসেফসন। আমরা অতদূর যদি নাও যাই, রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়।

আইনস্টাইনের চিন্তার সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্যকে জার্মান ভাষায় বলে ‘Gedanken Experiment’ বা চিন্তনপরীক্ষা। যাঁরা তাঁর বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন কত সফলভাবে আইনস্টাইন এই অস্ত্রকে ব্যবহার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের তৃতীয় গবেষণা প্রবন্ধের বিষয়কে এইভাবে লিখতে পারি: কোনও পরমাণুকে যদি উত্তেজিত করে উপরের শক্তিস্তরে নিয়ে যাওয়া হয়, সে অবিলম্বে ফোটন বিকিরণ করে নিচের শক্তিস্তরে নেমে আসে। সত্যেন্দ্রনাথের মতে এর জন্য বাইরে থেকে ফোটনের প্রয়োজন, কারণ পরমাণুর মধ্যের যে কোনও পরিবর্তন সব সময়েই বাইরের প্রভাবের জন্য হয়। এই মত আইনস্টাইনের এক তত্ত্বের বিরোধিতা করে। আইনস্টাইন তখন চিন্তনপরীক্ষাতে এমন এক মহাবিশ্বের কল্পনা করেছিলেন, যেখানে একটিমাত্র পরমাণু উত্তেজিত অবস্থায় আছে। আইনস্টাইনের বক্তব্য ছিল, সেই মহাবিশ্বে পরমাণুকে প্রভাবিত করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু পরমাণুটি নিশ্চয় একসময় নিচের শক্তিস্তরেও নামবে, সুতরাং পরমাণুর মধ্যে কখনও কখনও স্বতঃপরিবর্তনও হয়। সত্যেন্দ্রনাথ তখন কোনও প্রতিবাদ করেননি। পরে সেই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘এখন হলে বলতাম, সাহেব, সেখানে তুমিও থাকবে না, আমিও থাকব না।’ সেক্ষেত্রে পরমাণুর স্বতঃপরিবর্তন হল কিনা তা বলার কোনো অর্থ নেই।

আইনস্টাইনের দেওয়া আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্যতম স্তম্ভ। সেই ব্যাখ্যাই তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিরোধী ছিলেন আইনস্টাইন। তার একটা বড় কারণ সেই বলবিদ্যার সব থেকে প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ না করলে অণু-পরমাণুর সম্পর্কে কোনও কথা বলা অর্থহীন। বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ নির্ভর বলে মেনে নিতে হবে। সত্যেন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের আলোচনার পরের বছর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার এই ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন নিল্স বোর ও ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ; ‘কোপেনহাগেন ব্যাখ্যা’ নামে সেটি পরিচিত। ১৯২৯ সালে হাইজেনবার্গ যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা হয়েছিল। যদিও তার কোনও বিবরণ পাওয়া যায়নি। সম্ভবত, আলোচনাতে এই প্রসঙ্গ এসেছিল, পরবর্তীকালে হাইজেনবার্গের কিছু মন্তব্য সেই ইঙ্গিত দেয়। উপরে উদ্ধৃত সত্যেন্দ্রনাথের উক্তিটি পর্যবেক্ষক-নির্ভর বাস্তবতাকেই সমর্থন করে।

আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অমিতাভ দত্ত এক প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, Reality-র আক্ষরিক অনুবাদ হল বাস্তবতা, কেন তার জায়গায় সত্য শব্দটি ব্যবহার হল? মডার্ন রিভিউ প্রকাশিত বয়ানে Reality শব্দটি এসেছে ছ’বার, সেখানে Truth ব্যবহার হয়েছে সাতাশবার। রিলিজিয়ন অফ ম্যান প্রকাশিত বয়ানে Truth উল্লেখিত হয়েছে একত্রিশ বার, Reality এসেছে এগারো বার। নিউ ইয়র্ক টাইমস কাগজের শিরোনামেও Truth শব্দটিই ছিল। সেই কারণেই হয়তো সত্যেন্দ্রনাথ সত্য কথাটি ব্যবহার করেছেন। তবে সাক্ষাৎকারের বয়ান পড়ে মনে হয় যে অধিকাংশ সময়েই কবি ও বিজ্ঞানী দুজনেই সত্য বলতে হয়তো বাস্তবতাকেই বুঝিয়েছেন, যে কারণে মডার্ন রিভিউ কাগজে প্রকাশের সময় কবি অনুমোদিত বয়ানে বা রিলিজিয়ন অফ ম্যান-এ প্রকাশিত বয়ানে Reality ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সব সময় বাস্তবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রসঙ্গত প্রথম আলোচনার কয়েকদিন পরে ১৯ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের আবার কথা হয়েছিল, এবং তার বিবরণী গার্ট্রুড এমার্সন সম্পাদিত ‘এশিয়া পত্রিকা’য় প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই লেখাতে আমরা সেই আলোচনাতে যাব না।

সত্যেন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যাক:

আ(ইনস্টাইন): সত্য ও সুন্দর, এই দুই’ই তবে মানব নিরপেক্ষ নয়?

র(বীন্দ্রনাথ): না!

আ: মানুষ যদি না থাকে, তো বেলভিডিয়ারের আপোলোও সুন্দর থাকিবে না?

(বেলভিডিয়ারের আপোলো হল ভ্যাটিকান মিউজিয়ামে রক্ষিত বিখ্যাত এক মূর্তি।)

র: না!

আ: সুন্দরের বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত, কিন্তু সত্যের বিষয়ে নয়।

র: কেন? সত্যকে তো মানুষই উপলব্ধি করিতেছে?

আ: আমার মত যে অভ্রান্ত, তার প্রমাণ দিতে পারি না, কিন্তু এই বিশ্বাসই আমার ধর্ম।

র: সুন্দর, সে তো বিশ্বমানবের নিখুঁত আদর্শের মধ্যে; সত্য, সেও বিশ্বচেতনার অভ্রান্ত উপলব্ধিতে প্রকাশিত। ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া আমরা প্রত্যেকে সেই উপলব্ধিতে পৌঁছিতে চাই, আমাদের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের উদ্ভাসিত চেতনার মধ্যে তাহাকেই খুঁজি, তা ছাড়া অন্যভাবে কী করে সত্যকে জানিব?

আ: সত্য যে মানুষের অস্তিত্বের অপেক্ষা না রাখিয়াও সত্য ইহা আমি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণ করিতে পারিব না, তবু তাই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। …

র: সত্য বিশ্বসত্তা হইতে অভিন্ন, তবু সারতঃ উহা মানবধর্মী। অন্যথা, ব্যক্তি বিশেষের যাহা উপলব্ধি হয় তাহা ‘সত্য’ নামে ভূষিত করিব কিরূপে? অন্ততঃ যাহাকে বিজ্ঞানে সত্য বলিয়া বর্ণনা করি, বিচার মার্গেই তো তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। অর্থাৎ মানুষের মনরূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তাহার জ্ঞান সম্ভব। …

আ: আমাদের চেতনার অতীত সত্যের অস্তিত্ব আছে কী না, বস্তুতঃ সেইখানেই সমস্যার আরম্ভ।

বেলভিডিয়ারের আপোলোর উল্লেখ আইনস্টাইনের চিন্তনপরীক্ষার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের আরো এক উদাহরণ। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সব থেকে বড় দিক হল যে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মেলে না, ফলে আইনস্টাইনের চিন্তন পরীক্ষা সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। হয়তো সেই কারণেই আইনস্টাইনের মতো ধীশক্তিও কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু পরীক্ষার সাহায্যে বারবার কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আইনস্টাইনের মত অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ-নিরপেক্ষ এক বাস্তবতার অস্তিত্ব আছে। তিনি যখন রবীন্দ্রনাথকে বলেন যে ‘সত্যের অন্য নিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক, তাহা যুক্তিপথে প্রমাণিত হয় না; … (সত্যের) অস্তিত্ব মানব অভিজ্ঞতা, মন ও তাহার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না…’, কিংবা যখন বললেন, এ বাড়িতে কেহ না থাকিলেও ওই টেবিলটি, ওইখানেই থাকিবে’, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি সেই বাস্তবতার কথাই বলছেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাতে ফিরে গিয়ে বলতে পারি দেখার জন্য কেউ না থাকলেও পরমাণুর স্বতঃপরিবর্তন ঘটবে, সেই কথাই অন্য আকারে আইনস্টাইন প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বলছেন, মানুষের মনরূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব, তখন তিনি কোপেনহাগেন ব্যাখ্যার খুব কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। আইনস্টাইনের কথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিলেন যে টেবিল কতগুলি পরমাণুর সমষ্টি, তাই ‘টেবিল অর্থে যে কঠিন পদার্থের অনুভূতি আমাদের মনে জাগে, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়ের ভাবচ্ছায়া, তাহা সত্যস্বরূপ নয় বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করিতেছে।’ তবে রবীন্দ্রনাথের মতকে পুরোপুরি কোপেনহাগেন ব্যাখ্যা অনুসারী তা বলা যাবে না। তিনি কবি, বিজ্ঞানী নন। তাই আইনস্টাইন যখন বলেন বিশ্বের স্বরূপ সম্পর্কে দুটি মত আছে, একটি সে মানব নিরপেক্ষ, অন্যটিতে সে চিন্তার অধীন; রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেন, ‘বিশ্বকে যখন চিরন্তন মানুষের সঙ্গে একসুরে বাঁধা বলিয়া অনুভব করি, তখনই তাহা আমাদের জ্ঞানচক্ষে সত্য ও অনুভূতিতে সুন্দর।’ এখানে স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে অতিক্রম করা সত্যের কথা বলছেন যা কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অধীন নয়; তাঁর ‘চিরন্তন মানুষ’ বোর হাইজেনবার্গ ব্যাখ্যার পর্যবেক্ষকের থেকে পৃথক।

আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা রবীন্দ্রনাথের মনে দাগ কেটেছিল। তার প্রমাণ হল কয়েকবছরের পরের কবিতা ‘আমি’:

আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,

চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

আমি চোখ মেললুম আকাশে,

জ্বলে উঠল আলো

পূবে পশ্চিমে।

গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর,

সুন্দর হল সে।

আইনস্টাইনের দেওয়া আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্যতম স্তম্ভ। সেই ব্যাখ্যাই তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিরোধী ছিলেন আইনস্টাইন। তার একটা বড় কারণ সেই বলবিদ্যার সব থেকে প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ না করলে অণু-পরমাণুর সম্পর্কে কোনও কথা বলা অর্থহীন।

দর্শক না থাকলে পান্না চুনির রঙ নেই, নেই আলো। রঙ দর্শকের উপর নির্ভর করে বলতে আইনস্টাইন হয়তো আপত্তি করতেন না, কিন্তু আলোর অস্তিত্বও পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভর করে একথা তিনি কোনওদিন মেনে নিতেন না। পরের পংক্তিগুলিতে কবি বলেই দিচ্ছেন যে তিনি বিজ্ঞানের সত্যকেই প্রকাশ করছেন।

তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,

এ কবির বাণী নয়।

আমি বলব, এ সত্য;

তাই এ কাব্য।

আধুনিক পদার্থবিদ্যাতে বোর ও হাইজেনবার্গের পর্যবেক্ষণবাদী মতই কোয়ান্টাম তত্ত্বের একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। তার পর্যবেক্ষক-নিরপেক্ষ বাস্তববাদী ব্যাখ্যাও সম্ভব, তবে তার জন্য আইনস্টাইনের কিছু ধারণাকে ত্যাগ করতে হবে। সেই আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে তাঁর তৃতীয় গবেষণাপত্রটি যখন পাঠিয়েছিলেন, তখনো বোর ও হাইজেনবার্গ তাঁদের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেননি, যদিও বিজ্ঞানীমহলে অনেকের অনুরূপ ধারণা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কথা থেকে বোঝা যায় যে তিনিও একই রকম মত পোষণ করতেন।

সব শেষে বলি, পরমাণুর স্বতঃপরিবর্তন প্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান সত্যেন্দ্রনাথকেই সমর্থন করে। আইনস্টাইনের সঙ্গে মতের মিল না হওয়াতে তিনি প্রবন্ধটি প্রকাশ করলেন না, ভারতীয় বিজ্ঞানের পক্ষে এ ইতিহাস বড় বেদনার।

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। তিনি বর্তমানে সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব। বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতে ভালোবাসেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে সত্যেন্দ্রনাথের একটি ছোট জীবনী।