“ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা।”

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শ্যামলী’।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে রথ-প্রসঙ্গ : উৎসব চৌধুরী

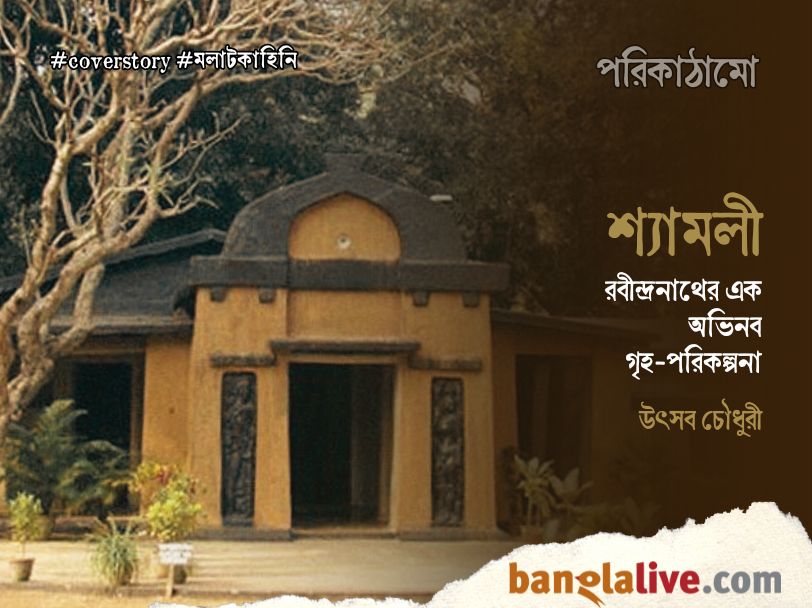

সময়টা ১৯৩৫ সাল। আগের বছর নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে যে মৃন্ময় মঞ্চ বানিয়েছিলেন, সেই উপকরণ দিয়েই নতুন মাটির ঘর তৈরির কাজ শুরু হল কবির ইচ্ছায়। অনেক আগে, বোলপুরের দিগন্তবিস্তৃত ফাঁকা জমিতে কয়েকটি খোড়ো চালের মাটির ঘর নিয়েই রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে, শান্তিনিকেতনের মাটিতেই গড়ে উঠেছে বহু প্রাসাদোপম বাসগৃহ। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কবির ইচ্ছে হল, আবার গড়া হবে একখানি মাটির ঘর। সুরেন্দ্রনাথ, নন্দলালের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন কবি। ভাবা হল, মাটির বাড়িতে গড়া হবে মাটির ছাদ, থাকবে মাটির মেঝে। অভিনব পরিকল্পনা করলেন রবীন্দ্রনাথ, বললেন, “এবারে যে বাড়ি করব তাতে মেঝে থাকবে সব সমান। ঘরে চৌকাঠ বলেও কিছু থাকবে না। সিঁড়িও নয়। পথ আর ঘরের তফাতই বোঝা যাবে না। পথ আপনি এসে ঢুকবে ঘরে।” অর্থাৎ ‘ঘর ও বাহির’-এর যে দ্বন্দ্ব, যে পরস্পর-বিরোধিতা নিতান্ত শৈশব থেকে কবির অপছন্দ, এবার সেই বেড়াকে খানিক ভেঙে ফেলতে চাইলেন তিনি। এমন এক গৃহ চাইলেন, যেখানে পথ আর ঘর একে অপরের সঙ্গে গলাগলি। (Rabindranath Tagore)

রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা শুধু যে কবিসুলভ খেয়াল, তা একেবারেই নয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নতির জন্য তিনি ভেবে চলেছেন সেই যৌবনবেলার পূর্ববঙ্গ-বাসের সময় থেকে, এখনও ভাবছেন। সেই ভাবনারই ফসল, তাঁর মাটির বাড়িতে অভিনব ‘মাটির ছাদ’-এর পরিকল্পনা। শিমুলতলায় বসে নতুন বাড়ির কাজ দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথ রাণী চন্দকে বলেন, “… ছাদই বা মাটির হতে পারবে না কেন? একটু ঢালু করলেই তো হল, জলটা গড়িয়ে যাবে, ভয়ের কিছু থাকবে না। সুরেন বলেছে, সেই রকমটিই সে চেষ্টা করবে এতে। এ যদি সফল হয়, তবে কত লোকের উপকার হবে। গ্রামের লোকেরা কত সহজে বাড়ি তুলতে পারবে, বাঁশ-খড়ের জন্য ভাবতে হবে না।” সেইমতো বার্তা রটে গেল, ক্রমে আশেপাশের গ্রামের মানুষেরা কাজের ফাঁকে ভিড় জমাল মাটির ছাদ তৈরির কাজ দেখতে৷ কবি ভিড় দেখেন, তাদের চোখে-মুখে নতুন উৎসাহ দেখেন, আর খুশি হয়ে ওঠেন।

কখনও পরামর্শ দেন, মাটিতে গোবর, কাঁকর, তুষ… দরকার হলে আলকাতরা মিশিয়ে ছাদ মজবুত করে তোলা হোক। বোলপুর অঞ্চলের মাটিতে বালির ভাগ বেশি, বেশি বড় ছাদ বানালে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই নিজেই সমাধান দেন… ছোট ছোট ঘরের মাথায় ছোট ছোট, টুকরো টুকরো ছাদ তৈরি হোক।

কখনও পরামর্শ দেন, মাটিতে গোবর, কাঁকর, তুষ… দরকার হলে আলকাতরা মিশিয়ে ছাদ মজবুত করে তোলা হোক। বোলপুর অঞ্চলের মাটিতে বালির ভাগ বেশি, বেশি বড় ছাদ বানালে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই নিজেই সমাধান দেন… ছোট ছোট ঘরের মাথায় ছোট ছোট, টুকরো টুকরো ছাদ তৈরি হোক। কথামতো কাজ আরম্ভ হল। সেইসঙ্গে গৃহসজ্জার জন্য শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ছাত্রদের নিয়ে লেগে পড়লেন মাটির মূর্তি বানাতে। আনন্দিত কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখলেন, “মাটির বাড়িটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। নন্দলালের দল দেওয়ালে মূর্তি করবার জন্যে কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করেছে৷… গ্রামের লোকদের ঔৎসুক্য সবচেয়ে বেশি। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই ওদের উৎসাহ। পাড়াগাঁয়ে খড়ের চাল উঠে গেলে সবদিক দিয়ে ওদের সুবিধে।” বারবার কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর এই অভিনব ভাবনা কেবল আর্টিস্টের বিলাসিতা নয়, ব্যবহারিক সাফল্যের পরিকল্পনাও এতে জড়িয়ে।

কেবল মাটির ছাদই নয়, এই বাড়ির একটি ঘরে প্রয়োগ করা হল অভিনব উপায়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কৌশল। রবীন্দ্রনাথ এর আগে বহুবার বহুজনকে বুঝিয়েছেন, “গ্রীষ্মকালে ঘর গরম হয়ে যায় বলো তোমরা, একটা কাজ করলেই তো পারো; অতি সহজ উপায়। ঘরের চার দিকে মাটির হাঁড়ি সাজিয়ে তার উপর চুনবালির পলস্তারা দিয়ে দাও। দেয়ালের মাঝখানে হাওয়া থাকার দরুণ ঘরের ভিতরটা আর গরম হতে পারবে না।” এ পর্যন্ত অন্য কেউ এই পরীক্ষায় রাজি হননি, অবশেষে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এগিয়ে গেলেন। মাটির বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে সারি সারি মাটির হাঁড়ি সাজিয়ে গড়া হল দেওয়াল, গড়া হল ছাদ। বিদ্যুৎ খরচ ছাড়াই, এ এক অভিনব শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা! কী ভাবছেন, খেয়ালি কবির খেয়াল? নাহ একেবারেই না!

নিতান্ত হাল আমলে, বেঙ্গালুরুর বিশিষ্ট স্থপতি অবিনাশ আঙ্কালাগে একটি সুবিশাল ভবনের দক্ষিণদিকে এভাবেই টেরাকোটা-পাত্রের আবরণ দিয়েছেন গ্রীষ্মের তাপ আটকাতে।

নিতান্ত হাল আমলে, বেঙ্গালুরুর বিশিষ্ট স্থপতি অবিনাশ আঙ্কালাগে একটি সুবিশাল ভবনের দক্ষিণদিকে এভাবেই টেরাকোটা-পাত্রের আবরণ দিয়েছেন গ্রীষ্মের তাপ আটকাতে। প্রযুক্তিবিদেরা লক্ষ্য করেছেন, টেরাকোটার পাত্র সাজিয়ে গড়া মৌচাক-প্রতিম দেওয়ালে জলসিঞ্চনের মাধ্যমে ভবনের তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমিয়ে আনা সম্ভব! বিশ্ব উষ্ণায়ন আর বিদ্যুতের বিল দুইই যখন একে অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে, তখন এই অভিনব শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই ভবিষ্যতের নগরসভ্যতার ভবিতব্য।

যাই হোক, মাটির বাড়ি প্রায় শেষ হয়ে এল। জন্মদিনে কবি গৃহপ্রবেশ করলেন, নতুন গৃহের নাম রাখলেন ‘শ্যামলী’। কবি, স্থপতি ও ভাস্করের মিলিত প্রয়াসে যে গৃহ রচিত হল; তার প্রধান উদ্যোক্তা সুরেন্দ্রনাথ করের উদ্দেশে কবিতা-সম্মান ‘শ্যামলী’ রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ…

“… হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি।

তোমারে আদেশ দিল ধ্যানে তব মোর মাতৃভূমি–

অপরূপ রূপ দিতে শ্যামস্নিগ্ধ তাঁর মমতারে

অপূর্ব নৈপুণ্যবলে। আজ্ঞা তাঁর মোর জন্মবারে

সম্পূর্ণ করেছ তুমি আজি।

তাঁর বাহুর আহ্বান

নি:শব্দ সৌন্দর্যে রচি আমারে করিলে তুমি দান

ধরণীর দূত হয়ে।”

মহা উৎসাহে শ্যামলীকে সাজিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বসবার ঘরে মাটির বেদীর ওপর পাতা হল খেজুরপাতার তালাই। বাঁশের মোড়া, শরকাঠির চেয়ার দিয়ে গৃহসজ্জা হল। চারিদিকে রোপণ করা হল বেল, বাতাবিলেবু, পাতিলেবুর গাছ। বর্ষার জল পেয়ে বাড়ির চারদিকে যেসব চারাগাছ উঠল, কবি তাদেরও সরাতে দিলেন না। বললেন, “ওরা ঠিক জায়গা বেছেই উঠেছে, ও আর নড়িও না।”

রাণী চন্দ সস্নেহ সুরে বলেন, “শ্যামলীর চারদিক ঘিরে সে যেন এক ছোট ছেলের খেলা।” কখনও রাণী দেখেন, গুরুদেবের শ্বেতশুভ্র মাথার ওপর আমের বোল ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে, তল্লাট জুড়ে জমেছে হাজার মৌমাছির মেলা।

এক পাশে দেখা দিল জাম, বেল, মাদার, কুরচি; অন্যপাশে তেঁতুল, আতা, শিরীষ, ইউক্যালিপটাস। পিছনের আঙিনায় আম, কাঁঠাল; সামনের আঙিনায় দেখা দিল ফুলে ভরা গোলঞ্চের বাহার। গোবর-মাটিতে নিকনো সেই আঙিনা। কোনওদিন কবি আমগাছতলায় বসে লেখেন, কোনওদিন মাদার-কুরচি তলায় চা খান, কোনওদিন আবার গোলঞ্চের তলায় ছড়িয়ে পড়া সাদা ফুলের রাশির মাঝে বসে বই পড়েন। রাণী চন্দ সস্নেহ সুরে বলেন, “শ্যামলীর চারদিক ঘিরে সে যেন এক ছোট ছেলের খেলা।” কখনও রাণী দেখেন, গুরুদেবের শ্বেতশুভ্র মাথার ওপর আমের বোল ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে, তল্লাট জুড়ে জমেছে হাজার মৌমাছির মেলা।

শ্যামলীর এই অভিনব গৃহ-পরিকল্পনা নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথকে একেবারেই ভুগতে হয়নি, তা নয়৷ বর্ষার জল পেয়ে একবার শ্যামলীর ছাদ ধসে গেছে, তেরপল দিয়ে ঢেকে আড়াল করতে হয়েছে মাটির দেওয়াল। তারপর আবার মাটির ওপর তেরপল বিছিয়ে, তার ওপর মাটি-আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে শ্যামলীর জীর্ণোদ্ধার করতে হয়েছে৷ তবে, বহু রোদ-জল সহ্য করেও শ্যামলী কিন্তু মাথা তুলে আছে চিরদিন। কবির প্রয়াণের পর মহাত্মা গান্ধী যতবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন, তিনি আতিথ্য স্বীকার করেছেন এই শ্যামলীতেই।

‘শেষ সপ্তক’ বইতে চুয়াল্লিশ নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আমার শেষবেলাকার ঘরখানি/ বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,/ তার নাম দেব শ্যামলী।/ ও যখন পড়বে ভেঙে/ সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,/ মাটির কোলে মিশবে মাটি;/ ভাঙা থামে নালিশ উঁচু ক’রে/ বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে;/ ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক’রে/

তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না/ মৃতদিনের প্রেতের বাসা।” এই কথাগুলোও কেবল কবিসুলভ নন্দনতত্ত্ব নয়, সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা পরিবেশ-সচেতন ভাবনা। এ গৃহ নির্মাণের সিংহভাগ উপকরণ এমন যে, কালের নিয়মে ধ্বংস হওয়ার পর এ গৃহের বৃহদংশ অতি সহজে মিশে যাবে প্রকৃতির বুকে, তার জন্য আলাদা করে মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে না।

গৃহ নির্মাণের সিংহভাগ উপকরণ এমন যে, কালের নিয়মে ধ্বংস হওয়ার পর এ গৃহের বৃহদংশ অতি সহজে মিশে যাবে প্রকৃতির বুকে, তার জন্য আলাদা করে মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে না।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মাটির ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবী মায়ের উদ্দেশে কবি বলেছিলেন, “আজ আমি তোমার ডাকে

ধরা দিয়েছি শেষ বেলায়।/ এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,/ যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে/ নবদূর্বাশ্যামলের/

করুণ পদস্পর্শে/ চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়,/

নব জীবনের বিস্মিত প্রভাতে।”

এই প্রকৃতিবান্ধব কবির প্রদর্শিত পথেই বর্তমান ও আগামী যুগের ভারতের মুক্তি-জাগরণ সম্ভাবনা।

তথ্যসূত্র:

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ (চতুর্থ খণ্ড)।

রাণী চন্দ, ‘গুরুদেব’।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘চিঠিপত্র’ (২)।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সাম্মানিক বাংলা সহ স্নাতক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও এম ফিল, বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতায় পিএইচডি গবেষণারত।