(Rabindranath Tagore)

‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ গ্রন্থের ‘বসন্ত ও বর্ষা’ প্রবন্ধে বসন্ত আর বর্ষার বিরহের তফাত বোঝাতে গিয়ে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘বসন্তকালে আমরা বর্হিজগৎ উপভোগ করি; উপভোগের সমস্ত উপাদান আছে, কেবল… উপভোগের একটা মহা অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি।… জ্যোৎস্না, বাতাস, সুগন্ধে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া বিরহীর যে-সুখকে জাগিয়ে তোলে সেটাই বসন্তের বিরহ।’ আর বর্ষাকাল? বর্ষাকাল ঠিক তার উল্টো। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বর্ষাকালে “…সমস্ত ‘আমি’ একত্র হয়, সমস্ত ‘আমি’ জাগিয়া উঠে; দেখে যে বিচ্ছিন্ন ‘আমি’ একক ‘আমি’ অসম্পূর্ণ।” সে ‘কেবল বসিয়া বসিয়া অন্তর্দেশের অন্ধকারবাসী একটি অসম্পূর্ণ, সঙ্গীহীন ‘আমি’র পানে চাহিয়া কাঁদিতে থাকে।’ রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দেন আমাদের, ‘বসন্তকালে বিরহিনীর জগৎ অসম্পূর্ণ, বর্ষাকালে বিরহিনীর ‘স্বয়ং’ অসম্পূর্ণ। বর্ষাকালে আমি আত্মা চাই, বসন্তকালে আমি সুখ চাই।’ অর্থাৎ বসন্তের প্রতিবেশ জাগরূক করে তোলে প্রবৃত্তিকে, কিন্তু বর্ষাকালে, ‘আমি’ ডুব দেয় নিজের মধ্যেই। (Rabindranath Tagore)

আরও পড়ুন: অমলা: এক অনন্য শিল্পযাত্রা

সে বোঝে অন্য আরেকজন ভিন্ন নিজের ‘অন্তর্দেশের অন্ধকারবাসী’কে লাভ করবার আর উপায় নেই কোনও। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সংযোগ রবীন্দ্রনাথের কাছে নিছক বর্হিবিশ্বের বিষয়মাত্র নয়, তা যুক্ত হয়ে আছে মানবমনের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গেও। বর্ষার কবি, বর্ষার গীতিকার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আর শিল্পে যেমন বর্ষণ-মুখরিত, তেমনই তাঁর জীবনচর্যা আর শিক্ষাচিন্তার সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে তাঁর প্রিয় এই ঋতু। (Rabindranath Tagore)

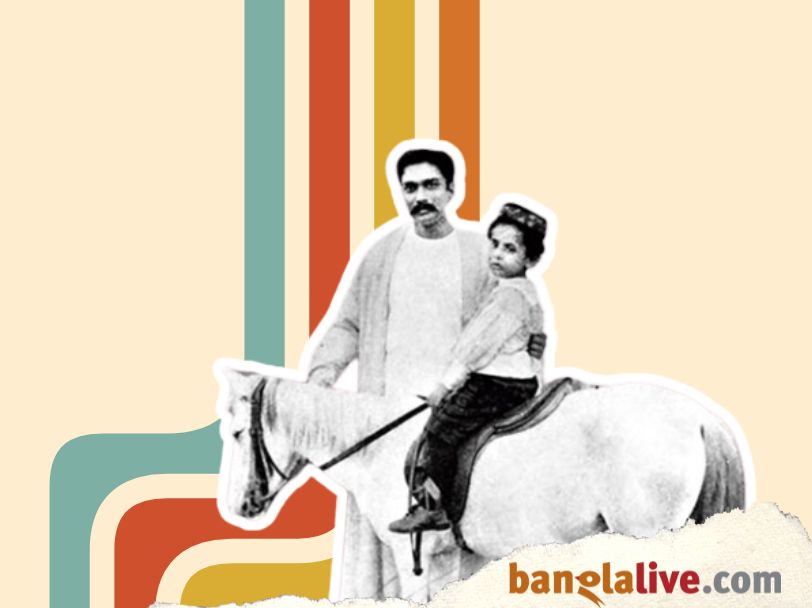

শুনতে বা ভাবতে অবাক লাগে আমাদের, শান্তিনিকেতনে ঋতু-উৎসব কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে নয়, বরং শুরু হয়েছিল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বালক শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। বাংলা ১৩১৩ সন, মানে ১৯০৭ সালে শ্রীপঞ্চমীর দিন ছোট্ট শমী সেজেছিলেন বসন্ত, বসন্তের সাজে ছিল আরও দু’জন। একজন সেজেছিল বর্ষা আর তিনজন শরৎ। সাজানো হয়েছিল স্টেজ। আশ্রমের ছাত্ররা ইংরেজি আর বাংলা দুটি ভাষাতেই আবৃত্তি করে ঋতুস্তব। (Rabindranath Tagore)

সেদিন শমীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন ‘এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে’। তারপর হঠাৎ নিভে গেল দুঃখরাতের সমস্ত তারা। উৎসবের ঠিক ন’মাস পরে মাত্র দশ বছর বয়সে কলেরায় চলে গেলেন শমীন্দ্রনাথ। প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশকে শমী-প্রসঙ্গে একবার জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ‘ওর স্বভাব ছিল ঠিক আমার মতো।’ বলেছিলেন, ‘ওর মা যখন মারা যায় তখন ও খুব ছোটো। তখন থেকে ওকে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলাম।… আমার মতোই গান করতে পারত আর কবিতা ভালোবাসত।’ একবার বাবামশায়কে লেখা চিঠিতে ছোট্ট শমী প্রথমেই দিয়েছিলেন বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের খবর। তারপর বুঝি বাবাকে জানালেন তাঁর একান্ত পছন্দের সংবাদগুলি। লিখলেন, ‘দিদিমার বাগানে এখন কিচ্ছু তরকারি হয়নি। গোলাপ গাছে গোলাপফুল এখনও ফোটেনি। কদম ফুলও ফোটেনি। খালি বকুল ফুল ফুটেছে।’ শমী বুঝেছিলেন এ চিঠির প্রাপক সমঝদার, পৃথিবীতে এইসব গূঢ়তর খবরের মূল্য তিনি বুঝবেন। (Rabindranath Tagore)

“তবে শহরে এসে শান্তিনিকেতনে বাঁধা বর্ষার গান সম্পর্কে অদ্ভুত একটি কথা বললেন তিনি। লিখলেন ‘যে-গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে-গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে।’”

শমীর সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য যোগটিকে অনুধাবন করেই বুঝি ১৯০৮-এ রবীন্দ্রনাথ পুনরায় সূচনা করলেন বর্ষা-উৎসব তথা ঋতু-উৎসবের। সেই সময় শান্তিনিকেতন আশ্রমে অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়েছেন প্রাজ্ঞ ক্ষিতিমোহন সেন। উৎসবের দায়িত্বভার রবীন্দ্রনাথ দিলেন ক্ষিতিমোহনকে। শমী যে-উৎসবের নান্দীমুখ করেছিলেন, তা ছিল প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আনন্দের যোগ। কিন্তু এইবার সেই উৎসব গ্রন্থিত হল সংস্কৃতির বিশেষ রূপটির সঙ্গে। ক্ষিতিমোহন সেন এবং বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী মহাশয়েরা বেদ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন উৎসব-উপযোগী শ্লোক আর স্তোত্র। ছাত্ররা আবৃত্তি করতেন সেগুলি। বৈদিক রীতিতেই নির্মিত হল দেবতার বেদি। (Rabindranath Tagore)

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় চমৎকার একটি তথ্য সংযুক্ত করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে। জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রচলিত ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজীয় ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থ-আশ্রিত রীতিপদ্ধতি। ওই সমাজের উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় যজ্ঞহীন বৈদিক মতেই সম্পন্ন হত এতদিন। কিন্তু ‘এইবার শান্তিনিকেতনের উৎসবাদির ক্ষেত্রে সেই বৈদিকতা নতুন রূপে প্রবেশ করিল— তার প্রবেশ হইল আর্টরূপে।’ প্রাচীনতায় যা কিছু সুগভীর আর সুন্দর রবীন্দ্রনাথ তাকে গ্রহণ করেছেন অকৃপণভাবে, কিন্তু আচারসর্বস্বতাকে বুঝি গ্রহণ করেনি তাঁর মন। এই বছরের বর্ষামঙ্গলের সময় রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন গ্রামসংস্কারের কাজে শিলাইদহে। সেইখানেই খবর এল শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গলের। প্রভাতকুমার অনুমান করেছেন, সেই সূত্রেই কি কবির মধ্যে জেগে উঠল আসন্ন শরতের কথা? শারদোৎসবের আয়োজনের জন্যই রীতিমতো বর্ষায় কবি বাঁধলেন সব শরতের গান? ‘আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়া’, ‘আনন্দেরই সাগর হতে’ প্রভৃতি গানে শরৎকে জানানো হল সম্ভাষণ। ঋতু-উপযোগী নাটকও পর্যায়ক্রমে রচনা করেছেন তিনি, রাজা, ফাল্গুনী, অচলায়তন ইত্যাদি। (Rabindranath Tagore)

“রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রকরণের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা বুঝবেন বিচ্ছেদ-শোক আর ভালোবাসা-স্বীকৃতিকে কী অমলিন পারম্পর্যে ইতিহাস করে রাখলেন তিনি।”

পরে ১৯২১-এ একই বছরে দু’বার অনুষ্ঠিত হল এই উৎসব। একবার শান্তিনিকেতনে বর্ষায় আর একবার জোড়াসাঁকোতে ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে শিল্পমণ্ডিত ‘বর্ষামঙ্গল’-গান। সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু বর্ষার গানই লেখেননি, লিখেছেন সমস্ত ঋতুর গীতমালা। তার পরের বছরে প্রথমে বর্ষামঙ্গলের গান বেঁধেও সে অনুষ্ঠান আর তখন করা গেল না, কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথকে উত্তরবঙ্গে চলে যেতে হল বলে। তবে শহরে এসে শান্তিনিকেতনে বাঁধা বর্ষার গান সম্পর্কে অদ্ভুত একটি কথা বললেন তিনি। লিখলেন ‘যে-গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে-গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে।’ পরে অবশ্য শ্রাবণে অনুষ্ঠিত হল সেই গীতমালা শান্তিনিকেতনে। কবি তাতে গান গাইলেন, শোনালেন আবৃত্তিও। নতুন-নতুন গানের সৃজন আর আয়োজনে এই অনুষ্ঠান যেমন ভরে উঠেছে, তেমনই কখনও অন্য বিশিষ্ট শিল্পী-সমাগমেও সমৃদ্ধ হয়েছে শান্তিনিকেতনের বর্ষা-উৎসব। (Rabindranath Tagore)

১৯৩৩-এর ‘বর্ষামঙ্গল’-এ শান্তিনিকেতন এসেছিলেন নৃত্যশিল্পে নবীন-ধারার প্রবর্তক উদয়শঙ্কর। ১৯৩৫-এ এসেছিলেন সংগীতাচার্য আলাউদ্দিন খাঁ। যখন উদয়শঙ্কর আসেন, অতিথির প্রতি নিজের স্নেহ আর সৌজন্য-প্রকাশে ত্রুটি রাখেননি রবীন্দ্রনাথ। প্রশংসা করেছিলেন উদয়শঙ্করের প্রতিভা-পরিশ্রম আর কৃচ্ছ্রসাধনার ইচ্ছাকে। কিন্তু নৃত্য-মুদ্রায় উদয়শঙ্করের শিল্পরুচি বুঝি ব্যথিত করেছিল তাঁকে। সেই সূত্রেই লেখা চিঠিপত্রে পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের নৃত্যকলার নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক দুর্লভ ভাবনাকে। চিঠিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নৃত্যকলা, ‘মন ভোলাবার’ বিষয় নয়, ‘মন জাগাবার’ শিল্পরূপ। বললেন, শিল্প মনোরঞ্জনের বিষয় নয়, শিল্পের কাজ চিত্ত-উদ্বোধনের। (Rabindranath Tagore)

“রবীন্দ্রনাথ বললেন, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃহত্তর সমস্যা।”

এইরকমই আরেক বর্ষায় ৫ শ্রাবণ ১৩৪২, মানে ১৯৩৫-এ মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র, তাঁর সকল ‘গানের ভাণ্ডারী’ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ততদিনে দিনেন্দ্রনাথ ত্যাগ করেছেন আশ্রমের সঙ্গে সমস্ত বৈষয়িক সম্বন্ধ। কিন্তু তাঁর স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করলেন, আশ্রমের প্রকৃতিতে লীন হয়ে থাকা সংগীতের সঙ্গে দিনেন্দ্রর চিরস্থায়ী সম্পর্কটিকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রকরণের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা বুঝবেন বিচ্ছেদ-শোক আর ভালোবাসা-স্বীকৃতিকে কী অমলিন পারম্পর্যে ইতিহাস করে রাখলেন তিনি। সেখান থেকে কোথায় যাবেন দিনেন্দ্রনাথ? কিন্তু সেইবারও ৩০ শ্রাবণ অনুষ্ঠিত হল ‘বর্ষামঙ্গল’। নির্মিত হল অসামান্য সেই সব গান, প্রভাতকুমার লক্ষ্য করলেন নিঃসঙ্গতার বেদনা এসে মিশে থাকল এই সৃষ্টিতে, ‘আজি বরিষণ-মুখরিত শ্রাবণ-রাতি’, ‘মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ’, ‘জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে’, ‘কী বেদনা মোর জান সে কী তুমি’। (Rabindranath Tagore)

যদিও সেবারের বর্ষামঙ্গলে তিনি ভারী অসুস্থ। উৎসব চলছে, অনুপস্থিত রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু জলসার মধ্যে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সকলকে একেবারে চমকে দিয়েছিলেন সেদিন, যেদিন ছিল মাইহার ঘরানার জনক, সংগীতাচার্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বাজনা। ভুবন-জুড়োনো এক আবেশ সেদিন ছড়িয়ে গেল তাঁর পরিবেশনে। আলাউদ্দিন খাঁর জবানিতে এ বিষয়ে রয়েছে একখানা গল্প। আলাউদ্দিনকে দেখিয়ে শিল্পাচার্য নন্দলালকে কবি বলেছিলেন, নন্দলাল, আলাউদ্দিনের মাথাটা রেখে দাও। আশ্রমগুরুর সেই কথামতো রূপদক্ষ ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ গড়ে দিয়েছিলেন বহুপ্রশংসিত ওস্তাদজির সেই আকণ্ঠ-মূর্তিখানি। আলাউদ্দিনের স্বর্ণময় সংগীত যাত্রাটিকে সেই তখনই অনুমান করতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর মতো জহুরি ভূ-ভারতে কই? (Rabindranath Tagore)

“সাংস্কৃতিক আবহ থেকে মানুষের মাঝখানে নেমে এল উৎসব। গ্রামবাসীদের জলাভাব থেকে মুক্ত করাই ছিল সেদিনের উৎসবের লক্ষ্য। শেষে জলাশয়ের ধারে রবীন্দ্রনাথ রোপণ করলেন একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ।”

এবছরই অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পর ‘ভরসা-মঙ্গল’ নামে এক আনন্দ কোলাহলের আয়োজন করেন আশ্রমিকরা। উদ্দেশ্য ছিল বর্ধমানের দামোদর নদীর বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্যদান। আর ১৯৩৬-এর ‘বর্ষামঙ্গল’ হয়েছিল প্রচলিত ধরনকে একেবারে বদলে দিয়ে, ভুবনডাঙা গ্রামে। প্রকল্প নেওয়া হল, পাঁক আর কাদায় ভরা একটি বিরাট জলাশয়কে নির্মল করার। এক নতুন অর্থ বুঝি অর্জন করল এই উৎসব। সাংস্কৃতিক আবহ থেকে মানুষের মাঝখানে নেমে এল উৎসব। গ্রামবাসীদের জলাভাব থেকে মুক্ত করাই ছিল সেদিনের উৎসবের লক্ষ্য। শেষে জলাশয়ের ধারে রবীন্দ্রনাথ রোপণ করলেন একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। সংগঠিত হল ‘বৃক্ষরোপণ’ অনুষ্ঠান। (Rabindranath Tagore)

এই নতুনতর ধারাতেই ১৯৩৭–এ শান্তিনিকেতনের সাঁওতালি গ্রামে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রজীবনীকার আমাদের খেয়াল করিয়ে দেন, পরিবর্তিত সময়ে ‘Community Project’-এর সূত্রে যে ‘Mass Contact’ বা গণসংযোগ, সেই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের জন্য নির্মাণ করলেন শিক্ষাশিবির। কোন অতীতে দাঁড়িয়ে এইসব আসন্ন সুদূরকে দেখতে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। (Rabindranath Tagore)

বর্ষামঙ্গল আর মৃত্যুর ছায়া যেন অভিন্ন হয়ে দাঁড়াল কখনও-কখনও। ১৯৩৭–এ চলে গেলেন নবীন আশ্রমিক কবি’র প্রিয় বীরেশ্বর গোস্বামী। মাতৃহীন বীরেশ্বরকে তাঁর পিতা বড় করে তোলেন এই আশ্রমেই। স্থগিত অনুষ্ঠানটি হল কলকাতার ‘ছায়া’ প্রেক্ষাগৃহে। তবে এইবার গানরচনায় তাঁর মনের আধার জুড়ে শুধু বর্ষা নয়, রইল প্রেম-বিরহ আর প্রতীক্ষাও। ১৯৩৯-এর বর্ষামঙ্গল-এ ছিল এক অভিনবত্ব, কবির ভাষণের নাম ছিল ‘অরণ্যদেবতা’। রবীন্দ্রনাথ বললেন, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃহত্তর সমস্যা। ভূমির ক্ষয় বোলপুর ডাঙাকে করে তুলেছে কঙ্কাল, সেই বাস্তব উপমায় বিষয়ের গুরুত্বটি শ্রোতার কাছে মূর্ত করে তার প্রতিবিধানে আহ্বান করলেন বনলক্ষ্মীর মূর্তিটিকে।(Rabindranath Tagore)

“বলা বাহুল্য, জমিদারের জন্য ভেলভেট মোড়া সিংহাসন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করলেন এ সজ্জাবিন্যাসকে। জানালেন, পুণ্যাহ মিলনের আয়োজন, বিভেদ ভোলার দিন।”

ঋতু উৎসবের সূত্রে রবীন্দ্র-জীবনের একটি পুরোনো গল্প যদি জুড়ে না নিই এখানে তবে সে ভারী অন্যায় হবে। রবীন্দ্রনাথের কাছে উৎসব এক মিলনক্ষেত্র। সব ধর্মের, সব শ্রেণির মানুষ একটিই অবস্থানে মিলিত হবে আনন্দ-আয়োজনে, তাঁর কাছে এই হল উৎসব। খেয়াল করব, দেশীয় ধারা হোক বা ঋতু উদযাপনের মতো স্বকীয় ভাবনা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় আমরা উৎসবকে দেখতে পাই শ্রেণিসংস্কারশূন্য এক উদার ধর্মনিরপেক্ষতায়। ১৮৯১ থেকে দশ বছর জমিদারি পরিচালনার কাজে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিলাইদহ তথা সমীপবর্তী গ্রামগুলিতে। গ্রামের দায়িত্বভার নেওয়ার পর সেদিন পুণ্যাহ। কী সুন্দর করে এই দিনটিকে, আমাদের মনের ভেতর এঁকে দিয়েছিলেন সাংবাদিক-লেখক অমিতাভ চৌধুরী। রোশনচৌকিতে হুলুধ্বনি, কাছারি মুখর শঙ্খধ্বনিতে। উঠছে বন্দুকের শব্দরাশি। সৌম্য মূর্তি নতুন জমিদার পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, পা রাখলেন কাছারি-বাড়িতে। শোনা গেল, দস্তুর প্রথমে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের প্রার্থনা তারপরে হিন্দুমতে পূজা ও কিছু আচারবিধি। তারপর প্রজাদের করদানের অনুষ্ঠান। কিন্তু কী হল! হঠাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। চিরদিন স্থৈর্যময়, শান্ত-সমাহিত এ মানুষের ক্রোধও যে ধারণ করতে পারে কী আশ্চর্য সৌন্দর্যরূপ, এ আখ্যানে লুকিয়ে আছে সেই অনুপম কথা-কাহিনি। (Rabindranath Tagore)

প্রপিতামহ দ্বারকানাথের আমল থেকেই এই বন্দোবস্ত। পুণ্যাহে প্রজাদের বসবার আসন নির্ধারিত তাদের মান ও জাতিবর্ণ পরিচয় সাপেক্ষে। হিন্দুরা বসবে চাদর-ঢাকা শতরঞ্চিতে, তারই আরেকপ্রান্ত সুনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণদের জন্য। আর চাদর ছাড়া শতরঞ্চিতে স্থানচিহ্নিত মুসলমান প্রজাদের। সদর ও কাছারির কর্মচারীরাও আসন গ্রহণ করবেন যে-যার পদমর্যাদা অনুযায়ী। বলা বাহুল্য, জমিদারের জন্য ভেলভেট মোড়া সিংহাসন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করলেন এ সজ্জাবিন্যাসকে। জানালেন, পুণ্যাহ মিলনের আয়োজন, বিভেদ ভোলার দিন। এর পুনর্বিন্যাস না ঘটালে তিনি যুক্ত হবেন না এই অনুষ্ঠানে। বরণের পর সিংহাসনে বসবার কথা জমিদারের। কিন্তু ‘রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান প্রজারা প্রকাণ্ড হলঘরের সব চাদর সব চেয়ার নিজেরাই সরিয়ে দিয়ে ঢালা ফরাশের উপর বসে পড়ল। মাঝখানে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। সে এক অপরূপ দিব্যমূর্তি।’ অপমানবোধে নায়েব-গোমস্তার দল দাঁড়িয়ে রইলে তফাতে, আর এমন নতুনতর বিচিত্রবুদ্ধি জমিদার লাভ করে একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠলে প্রজারা। (Rabindranath Tagore)

আরও পড়ুন: রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনা

কত বৈপরীত্যেই না সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের এই বর্ষা-যাপন। তা কখনও তত্ত্বপ্রকাশের ভাষারূপ, কখনও বেদনাঘন স্মৃতিতে আবার কখনও সংগীত-মুখরিত আয়োজনে, আবার কখনও বৃহত্তর মানব-জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাতে বা অরণ্যসৃজন আর ভূমিলুণ্ঠনের প্রতিবাদে বহুমাত্রিক এক ঋতুর সঙ্গে কবির অন্তর্লোকের গূঢ় কথোপকথন। (Rabindranath Tagore)

গ্রন্থঋণ

১। বিবিধ প্রসঙ্গ, অচলিত সংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী

৩। রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ

৪। কবিপুত্র শমী, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ

৫। জমিদার রবীন্দ্রনাথ, অমিতাভ চৌধুরী, বিশ্বভারতী

৬। আমার কথা, আলাউদ্দিন খাঁ, আনন্দ

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। দীর্ঘ তেইশ বছর অধ্যাপক হিসেবে রয়েছেন গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস' কলেজের বাংলা বিভাগে। গবেষণার বিষয় ছিল: রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ছোটোগল্প, সিনেমা আর শিশুসাহিত্য বিষয়ে লিখেছেন অজস্র প্রবন্ধ। উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্করের জীবনীনির্ভর তাঁর লেখা বই: 'শঙ্করসরণি'।