(Raktakarabi)

রবীন্দ্রনাটক ‘রক্তকরবী’ সম্বন্ধে লেখার কত বিচিত্র দিক ও বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার সম্ভাবনা আছে তা আজ শতবর্ষ পরে আমরা সকলেই উপলব্ধি করি। বর্তমান রচনায় স্বল্প পরিসরে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা গেল। (Raktakarabi)

অন্ধকূপ ও পাতালপুরী

১৯২০-২১-এ নিউইয়র্ক থেকে রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথকে একটি Picture Post-Card পাঠিয়েছিলেন (‘Flowing Oil Well, Shreveport La-II’)। রবীন্দ্রনাথ সেই চিত্রবর্ণন করেছিলেন নানান শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে। যেমন: ‘অন্ধকূপ’, ‘মাথায় উঠচে ধোঁয়া’, ‘ধোঁয়ায় এরা বিলুপ্ত’, ‘সূর্যের আলো এদের মানসচক্ষে পৌঁছয় না’। কখনও ‘পাতালপুরী’ বা ‘বলহরণ’ বলেও বিবৃত হয়েছে ছবির অন্তরের ছবিটি। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: রক্তকরবী: নব্যপুরাণ রক্তকরবী ও কিছু মেয়েলি ভাবনা

প্রেরক রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-বিষ্ণু ছোট হয়ে বড়কে অভিভূত করেন। সময় এসেছে। যারা এতকাল ছোট ছিল, তারাই এবার বড়র ধন হরণ করবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। (Raktakarabi)

রচনা

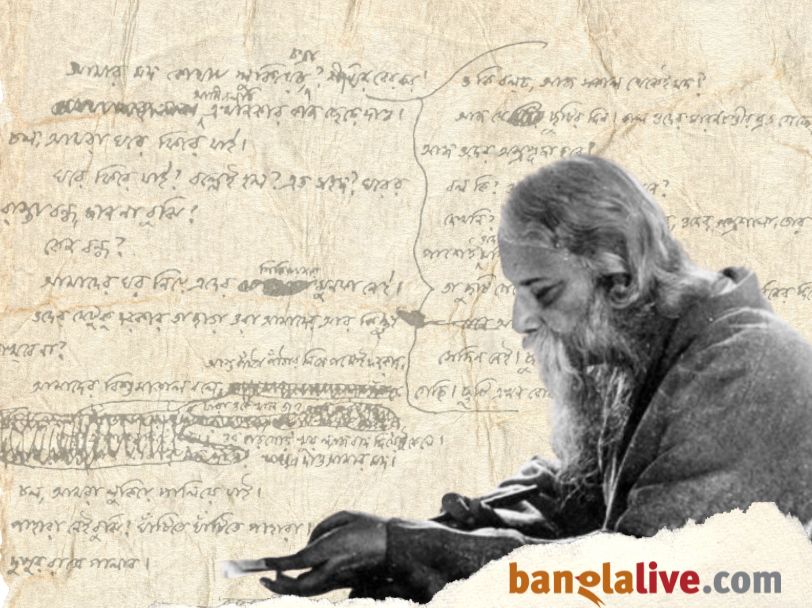

১৯২৩-এর ১১মে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে, ‘নাটক গোচের একটা কিছু লিখবার ইচ্ছে’ প্রথম প্রকাশ করেন-সেই রবীন্দ্রনাটক ‘যক্ষপুরী’। ‘যক্ষপুরী’ ও ‘নন্দিনী’ নামান্তরের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ‘রক্তকরবী’ নামে নাটকটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯২৪/১৩৩১ ‘প্রবাসী’র আশ্বিন-সংখ্যায়। (Raktakarabi)

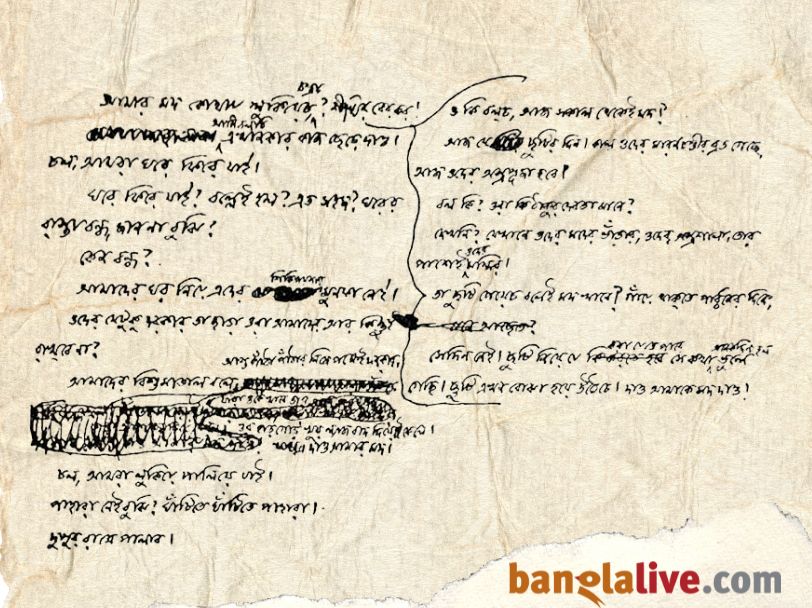

যদিও উল্লেখ্য, এ নাটকের প্রকাশ ঘটেছে ১০টি খসড়ার মাধ্যমে (প্রণয়কুমার কুণ্ডুর মতে ১১টি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে); সর্বশেষ খসড়ার সঙ্গেও বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে বর্তমান প্রচলিত পাঠের। (Raktakarabi)

প্রকাশ

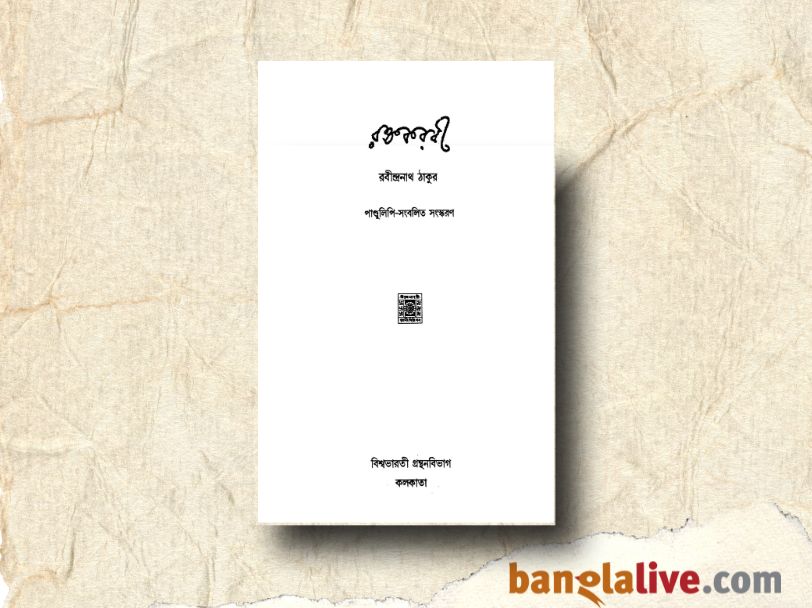

১৯২৪এ ‘প্রবাসী’র ‘রক্তকরবী’, ১৯২৫এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ইংরেজি ‘Red Oleanders’ এবং ডিসেম্বর ১৯২৬এ ‘প্রবাসী’র (১৯২৪) পাঠ-অনুসারে গ্রন্থরূপ পেয়েছিল। গ্রন্থপ্রকাশের নূতন সংস্করণ হয়েছিল ১৯৬০এ, রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। (Raktakarabi)

“এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও গ্রন্থমধ্যে যে চিত্রগুলি রয়েছে সেগুলি বিশেষ এক চিত্রকলার শিল্প-রীতিতে অঙ্কিত। তাই গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান চিত্রশিল্পী হিসেবে এক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।“

বর্তমান গ্রন্থে ‘নাট্যপরিচয়’ অংশ যুক্ত হয়েছে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পান্ডুলিপি থেকে। প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থের ‘প্রস্তাবনা’ ও কবির লিখিত ‘অভিভাষণ’ও এতে যুক্ত রয়েছে। (Raktakarabi)

বক্তব্য

‘যাত্রী’-গ্রন্থে অর্থাৎ ২৮সেপ্টেম্বর ১৯২৪-এ /’পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি’-তে রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ প্রসঙ্গে আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে প্রচলিত সংস্করণে রয়েছে। যেখানে আমরা নাটকের মর্মকথা অতি সংক্ষেপে পেতে পারি স্বয়ং নাটককারের ভাষায়:

‘নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়— তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।’ (Raktakarabi)

অথবা- ‘সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি’।

‘প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা’। (Raktakarabi)

“নাটকের নন্দিনীও চঞ্চল, বুদ্ধিদীপ্ত, ছোটদের প্রতিনিধি বড়র সঙ্গে তার লড়াই। সেও গান শুনতে, শিখতে, গাইতে ভালবাসে।”

চিত্র

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও গ্রন্থমধ্যে যে চিত্রগুলি রয়েছে সেগুলি বিশেষ এক চিত্রকলার শিল্প-রীতিতে অঙ্কিত। তাই গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান চিত্রশিল্পী হিসেবে এক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। (Raktakarabi)

শিলং-এ পুপে

১৯২৩ এপ্রিলের শেষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশে শিলং-এ গিয়েছিলেন। সঙ্গীসাথী কম ছিল না সেবার। রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, পালিতা পৌত্রী নন্দিনী (পুপে), মীরা দেবী, নন্দিতা দেবী, রাণু ও গ্রেচেন গ্রিন। (Raktakarabi)

মীরা দেবীর চিঠিতে নন্দিনীর(পুপে) একটি বিবরণ পাওয়া যায়। ‘পুপে এখনও ছোট্টখাট্টই আছে, তার বয়সী ছেলেদের কাছে তাকে খুবই ছোট দেখায়, তবে বুদ্ধিতে সে কারোরি থেকে ছোট নয়।… গান শুনতে খুব ভালবাসে…।’ (Raktakarabi)

“এই ছোটর, বড় হওয়ার তত্ত্ব আসলে নির্ভর করে সমবেত/সমষ্টিগত কাজের উপর সাম্য ও মেলবন্ধনে। রবীন্দ্রনাথ এই সমবেত-সংবেদনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির জাদুর কথা বলেছেন।”

নাটকের নন্দিনীও চঞ্চল, বুদ্ধিদীপ্ত, ছোটদের প্রতিনিধি বড়র সঙ্গে তার লড়াই। সেও গান শুনতে, শিখতে, গাইতে ভালবাসে। যদিও প্রথম খসড়ায় কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম ছিল খঞ্জন বা খঞ্জনী তখনও ‘নন্দিনী’ নামকরণ হয়নি। (Raktakarabi)

জোর ও জাদু

এই ছোটর, বড় হওয়ার তত্ত্ব আসলে নির্ভর করে সমবেত/সমষ্টিগত কাজের উপর সাম্য ও মেলবন্ধনে। রবীন্দ্রনাথ এই সমবেত-সংবেদনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির জাদুর কথা বলেছেন। এতকাল আমরা একসঙ্গে থাকার মধ্যে জোর দেখেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন জাদু। এই জাদু ছোটকে বড় করে। তুমি-আমি তাই আর ব্যক্তিসীমার মধ্যে উদার আকাশে আপনাকে প্রকাশের জন্য উন্মুখ থাকে না, বৃহৎ আকাশ হয়ে ওঠে। (Raktakarabi)

স্পর্ধা ও সন্ত্রাস

সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত এই চরিত্রেরা আত্মপ্রকাশে আকুল, তারা প্রচলিত রীতির কাজের সময় থেকে চুরি করা এক চিলতে অবসরে, জীবনে বেঁচে থাকার অস্তিত্বকে প্রথম প্রকাশ করে নন্দিনীর সাপেক্ষে। (Raktakarabi)

তাই কিশোর বলে ‘নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী’! বলে ‘রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব’। তখনও সে জানে না, সে নন্দিনীর ফুল নিয়ে যখন রঞ্জনের কাছে যাবে— রাজার তাকে মনে হবে পুরুষের উদ্ধত প্রতিনিধি। কিশোর, রাজার যন্ত্রে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গিয়েছিল। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: পারস্যে রবীন্দ্রনাথ, জন্মদিনে

এরপর অধ্যাপক এসে সরলভাবে বলে মনটাকে যখন নাড়া দিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে, একটু দাঁড়াও দুটো কথা বলি।

গোকুল ডাকে সন্দেহ করে। ‘সর্বনাশী’ আবিশ্বাসী বলে। ‘রাঙা আলোর মশাল’ বলে।

এই তিনজনের কিছু সংলাপে নাটক বেঁধে যায়। কিশোরের প্রত্যয় আর গোকুলের সংশয়- এর মাঝে তথ্য ও তত্ত্ব এসে যায় অধ্যাপকের কথায়। যাকে বস্তুবাদী থেকে ভাববাদী হতে দেখি। সে বুঝিয়ে দেয় ‘যক্ষপুরী’ নামের এই জায়গাটিকে। (Raktakarabi)

রক্তকরবীর গান

রবীন্দ্রনাটকে সংলাপ যখন সুরের স্পর্শ পায় আবেগের আধিক্যে, তখন তা সংগীত হয়ে ওঠে। এ নিছক Dramatic Relief হয়ে থেমে থাকে না। ‘রক্তকরবী’র মতো নাটকে তো কখনওই নয়। (Raktakarabi)

“বিশুর গানে যে অতীতের অন্তর্বেদনার সুর মূর্ছিত হয়ে পড়ে-সে তো কোনও বিশেষ প্রেমের নয়, প্রত্যাখ্যানেরও নয়।”

এ নাটকে বিশু গীতপ্রধান চরিত্র। তার ভাব-ভাবনা প্রকাশ পায় গানে।

১। মোর স্বপ্ন-তরীর কে তুই নেয়ে

২। তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল

৩। তোমায় গান শোনাব

৪। ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার

৫। যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে (Raktakarabi)

বিশু ও নন্দিনী গেয়ে ওঠে

- ভালোবাসি ভালোবাসি… জলে স্থলে বাজায় বাঁশি

ফসল কাটার গান। শেষে বিশু নন্দিনীর রক্তকরবীর কঙ্কন ধুলো থেকে তুলে গেয়ে ওঠে আরেক বেদনার ভাষ্যে

- পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে… ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে মরি হায় হায় হায়। (Raktakarabi)

“হায়” শব্দটি আনন্দ আর বিষাদের অনুরণন জাগায় দর্শকহৃদয়ে।

“এমনই মানুষ সে, যার আত্মগোপন আছে, আত্মীয়ের থেকে প্রতারণা-প্রাপ্তি আছে, আবার গানে গানে আত্মগহনকে আত্মপ্রকাশের আত্মসুখ বা আনন্দ আছে, আছে আত্মত্যাগ।”

বিশুর গানে যে অতীতের অন্তর্বেদনার সুর মূর্ছিত হয়ে পড়ে-সে তো কোনও বিশেষ প্রেমের নয়, প্রত্যাখ্যানেরও নয়।

নন্দিনী বিশুর গানে অবিরত প্রতীক্ষার পর প্রত্যক্ষ করে সেই মানুষকে, যে মানুষের আশায় কোনও সর্বনাশ নেই, চঞ্চলতা নেই, জোর নেই, নেই জাদু। (Raktakarabi)

আছে সুর-তাল-ছন্দ-সংযম-সত্য-মঙ্গলের প্রেম।

‘ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে

তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ

দুখজ্বালা সেই পাশরে’। (Raktakarabi)

এমনই মানুষ সে, যার আত্মগোপন আছে, আত্মীয়ের থেকে প্রতারণা-প্রাপ্তি আছে, আবার গানে গানে আত্মগহনকে আত্মপ্রকাশের আত্মসুখ বা আনন্দ আছে, আছে আত্মত্যাগ। (Raktakarabi)

“রাজা বলে- ‘ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারই রক্ত- আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে’।”

রক্তকরবীর বরণমালা: বিষের সর্বনাশ

Red Oleanders বা রক্তকরবী ফুলে বিষ থাকে। রঙিন ফুল আকর্ষণীয়, তবু ক্ষতিকারক।

রঞ্জন নন্দিনীকে আদর করে বলে রক্তকরবী। নন্দিনী তাই এই ফুল গলায়, বুকে, হাতে পরে। রঞ্জন রক্তকরবী দিয়ে সকলকে শান্ত করে। দলে টানে। ঐ যে কিশোর বলে অনেক কষ্টে খুঁজে পেতে সে একটি গাছ দেখতে পেয়েছে। – ঐ ফুলের মঞ্জরী রঞ্জনকে দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। রঞ্জনও আজ মৃত পড়ে আছে-রক্তাক্ত হয়ে। (Raktakarabi)

নন্দিনীর হাত থেকে কখন রক্তকরবী খসে পড়ে ধুলার আঁচল ভরে উঠেছে। আর বিশু এসে ফাগুলালের সঙ্গে ধুলোয় লুটনো ঐ রক্তকরবী হাতে তুলে নিয়ে কান্নাধারার দোলায় গুন গুন করে মরি হায় হায় হায় করছে। (Raktakarabi)

সর্দার বলে ‘বরণমালা রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান।’

“রক্তকরবী সত্যিই যেন সকলের সর্বনাশে যুক্ত হয়ে গেল। যুক্ত হল নন্দিনী- প্রতিবাদী লড়াই শুরু হল, সে লড়াই আজও চলছে প্রতিমুহূর্তেই।”

রাজা বলে- ‘ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারই রক্ত- আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে’।

আবার আধ্যাপক ফুলের কয়েকটি পাপড়ি নিয়ে তত্ত্ব-গবেষণা করতে চায়।|

গোকুল বলে সিঁথির ফুল দেখে নন্দিনীকে সর্বনাশী।

চন্দ্রা বিশুকে বলে-ঐ মেয়ে ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।

রক্তকরবী সত্যিই যেন সকলের সর্বনাশে যুক্ত হয়ে গেল। যুক্ত হল নন্দিনী- প্রতিবাদী লড়াই শুরু হল, সে লড়াই আজও চলছে প্রতিমুহূর্তেই। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: রক্তকরবী’: বিগ ব্রাদার— The ‘Terrifying Bigness’

‘রক্তকরবী’-তে কত আদরের আয়োজন; অথচ নন্দিনীর প্রেম রঞ্জন, আর আত্মপ্রকাশ রক্তকরবী এক হয়ে ধুলায় লুটিয়ে পড়ল যেন অকালেই। (Raktakarabi)

‘যে ফুল না ফুটিতে

ঝরেছে ধরণীতে

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা

জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।’ (Raktakarabi)

তথ্যসূত্র:

১। রক্তকরবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২৬

২। রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল, কলকাতা: আনন্দ, ২০০৮

৩। শম্ভু মিত্র/বিচিত্র জীবন পরিক্রমা, শাঁওলী মিত্র, নয়াদিল্লী: এন.বি.টি, ২০১০

৪। রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ/সমকালীন প্রতিক্রিয়া, কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৫

৫। বহুরূপী ১০২ (‘বিশেষ রক্তকরবী’ প্রযোজনা সংখ্যা), সম্পাদনা-কুমার রায়, কলকাতা: বহুরূপী ২০০৪

৬। শতবর্ষে রবীন্দ্রনাটক রক্তকরবী, অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সত্যজিৎ চর্চা, বিচিত্রপত্র গ্রন্থনবিভাগ, ২০২৪।

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রবীন্দ্রনাট্য গবেষক। নাট্য-নির্দেশক।

শান্তিনিকেতন।