তেরাত্তির কাটতে-না-কাটতে বুড়ো মেজর ঘুমের মধ্যে মারা গেলেন। ফার্মের ফলবাগানে তাঁর দেহ সমাহিত হল। এটা মার্চের প্রথম দিকের ঘটনা। এরপরের তিনটে মাস ধরে প্রচুর চোরাগোপ্তা কর্মকাণ্ড চলল। সেদিন মেজরের দেওয়া সেই বক্তৃতা ফার্মের অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান পশুদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে দিয়েছে। তারা যেন নতুন করে ভাবতে শিখেছে। ওরা জানে না, মেজরের বলে যাওয়া সেই ‘বিপ্লব’ কবে হবে বা আদৌ তাদের জীবদ্দশায় হবে কি না। তবে বিপ্লবের জন্য তৈরি হয়ে থাকাটা যে তাদের কর্তব্য সেটা তারা স্পষ্ট বুঝে গেছে।

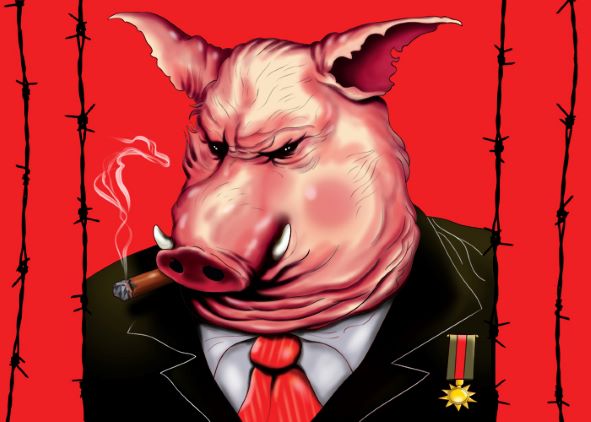

অন্যান্য প্রাণীদের শিক্ষিত আর ঐকবদ্ধ করার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই পড়ল শুয়োরদের উপর। কারণ, মনে করা হয় যে শুয়োরই পশুদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। এখন, এই শুয়োর সমাজে দু’টি নেতাগোছের শুয়োর আছে— স্নোবল আর নেপোলিয়ন। এই শুয়োর-দুটোকে জোন্স সাহেব খুব যত্ন করে বড় করছিলেন বিক্রি করবেন বলে। নেপোলিয়ন বড়সড় চেহারার হিংস্র দেখতে বার্কশায়ার শুয়োর। বলতে গেলে গোটা ফার্মের মধ্যে সে-ই একমাত্র বার্কশায়ার শুয়োর। নেপোলিয়ন খুব একটা কথাবার্তার ধার ধারে না, নিজের মর্জি-মাফিক চলে। স্নোবল নেপোলিয়নের তুলনায় স্বভাবে প্রাণচঞ্চল, বাকপটু। নতুন-নতুন ফন্দি-ফিকিরও তার মগজে ভালই আসে। কিন্তু সবাই মনে করে নেপোলিয়নের মতো গভীরতা তার চরিত্রে নেই।

অন্যান্য শুয়োরগুলোকে অবশ্য মাংসের জন্য পালন করা হচ্ছে। এদের মধ্যে ছোটখাটো গোলগাল চেহারার ফুলো-ফুলো গালওয়ালা মিটমিটে চোখের শুয়োর স্কুইলার হচ্ছে সবার সেরা। সে চলাফেরায় চটপটে, তার গলার স্বরটা একটু কর্কশ হলেও সে চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে। স্কুইলারের একটা অদ্ভুত বাতিক আছে— সে যখন কোনও কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তখন সে ঘনঘন এপাশ-ওপাশ দোলে আর নিজের লেজটাকে ঝাঁটার মতো নাড়ায়। এতে বাকিদের মনে ওর কথার উপর বেশ একটা বিশ্বাস জন্মায়। তবে অনেকে আবার এটাও বলে, যে স্কুইলার নাকি কথায়-কথায় দিনকে রাত বানাতেও ভা-রী ওস্তাদ।

এই তিনজনে মিলে বুড়ো মেজর যা-যা বলে গিয়েছিলেন, সেই কথাগুলোকে বাড়িয়ে-ফাঁপিয়ে একটা তত্ত্বের চেহারা দিল। তার নাম দেওয়া হল ‘পশুবাদ’। প্রতি সপ্তাহের একাধিক রাতে, জোন্স সাহেব ঘুমিয়ে পড়ার পর, তারা গোলাবাড়িতে সবাইকে জড়ো করে পশুবাদের মূল নীতি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে শুরু করল।

শুরুর দিকে বাকি জানোয়াররা যে খুব উৎসাহী হল তা নয়, বরং তারা মাঝেসাঝে বেশ বোকা-বোকা প্রশ্নই করছিল। যেমন কেউ বলল,

– মনিবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাটাও তো আমাদের কর্তব্য, নাকি?

কেউ-কেউ আবার আর এক কাঠি উপরে উঠে প্রশ্ন করল,

– জোন্স সাহেব আমাদের খাওয়াচ্ছেন-দাওয়াচ্ছেন। তিনিই যদি চলে যান তাহলে আমরা খাব কী? আমাদের যে তখন অনাহারে মরতে হবে!

কেউ জিজ্ঞেস করল,

– আমরা যদি মরেই যাই তাহলে আমাদের মৃত্যুর পর কী হল বা না হল, তা নিয়ে বেকার-বেকার মাথা ঘামিয়ে লাভটাই বা কী?

আবার এমন প্রশ্নও উঠল,

– তোমরা বলছ একদিন-না-একদিন বিপ্লব হবেই। তা… বিপ্লব যদি এমন অনির্বার্যই হয় তাহলে খামোকা তার জন্য খেটে মরি কেন বাপু? আমরা কিছু করি বা না করি, বিপ্লব তো হবেই, তাই না?

আরও পড়ুন: মন্দার মুখোপাধ্যায়ের কলমে: খলিল জিব্রানের প্রফেট

তা এইসব বুদ্ধু জানোয়ারকে পশুবাদের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে শুয়োরদের একেবারে কালঘাম ছুটে গেল। সবচেয়ে বুদ্ধুর মতো প্রশ্নগুলো করল সাদারঙের মাদি ঘোড়া মলি। প্রথমেই সে স্নোবলকে জিজ্ঞেস করল,

– আচ্ছা… বিপ্লবের পরেও চিনি পাওয়া যাবে তো?

– না। স্নোবল দৃঢ়ভাবে জানাল।

– আমাদের খামারে চিনি তৈরির কোনও ব্যবস্থা বা যন্ত্রপাতি নেই। আর তাছাড়া তোমার চিনির দরকারটাই বা কী? যব থাকবে, খড় থাকবে— যত ইচ্ছে খাবে।

– আর… কেশরে লাল ফিতে বাঁধতে পারব তো? মলি আবার প্রশ্ন করল।

– কমরেড, যে ফিতের প্রতি তোমার এত অনুরাগ তা আসলে দাসত্বের নিদর্শন। কয়েকটা ফালতু ফিতের চেয়ে স্বাধীনতার মূল্য যে ঢের বেশি সেটা বুঝতে পারছ না? উত্তরে স্নোবল বলল। মলি সহমত হল বটে, কিন্তু খুব একটা সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হল না।

তবে শুয়োররা সবচেয়ে ঝামেলায় পড়ল দাঁড়কাক মোজেসকে নিয়ে। মোজেস জোন্স সাহেবের প্রিয় পোষ্য এবং যথেষ্ট চালাক-চতুর। অনেকে অবশ্য ওকে গুপ্তচর বলেও সন্দেহ করে। মোজেস মাঝে-মধ্যে আজব-আজব সব গুলগল্প শোনায়। যেমন, একবার সে দাবি করল, আকাশে মেঘের ওপারে এক রহস্যময় দেশ আছে তার নাম ‘চিনি-মিছরি পাহাড়’। এই পৃথিবীর জীবজন্তুরা মারা যাওয়ার পর সোজা সেই দেশেই গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে সপ্তাহের সাত-সাতটা দিনই রবিবার। সারাবছর ক্লোভার গাছে সেখানকার মাঠ-ঘাট ছেয়ে রয়েছে। এমনকি ঝোপেঝাড়ে পর্যন্ত চিনি আর তিসির খোল ফলে থাকে হরদম। মোজেস সর্বক্ষণ গল্প বানায়, কিন্তু কোনও কাজ করে না। সেজন্য অনেকেই ওকে অত্যন্ত অপছন্দ করে। তবে কেউ-কেউ আবার চিনি-মিছরির পাহাড়ের গল্পগুলো বিশ্বাসও করেছে। প্রচুর যুক্তির জাল বুনে, তর্ক করে, তবে গিয়ে শুয়োররা ওইসব জানোয়ারদের বোঝাতে পারল যে চিনি-মিছরির পাহাড় বলে আসলে কোনও জায়গা নেই।

শুয়োরদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত শিষ্য হল দুই গাড়ি-টানা ঘোড়া বক্সার আর ক্লোভার। এদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বলে কিছু নেই। তাই একবার যখন ওরা শুয়োরদের শিক্ষক বলে মেনে নিল, তখন শুয়োরদের সব কথাই নিবিষ্টমনে গ্রহণ করল। শুধু তাই নয়, অন্যান্য জন্তুদের সে-সব বোঝাতেও শুরু করল তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে। গোলাঘরের গোপন জমায়েতে তারা কখনও অনুপস্থিত হয় না। এমনকি ‘ইংল্যান্ডের পশুরা’ গেয়ে যখন সভা শেষ করা হয়, তখন ওই দুই ঘোড়াই গায়ক হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

বিপ্লবের সুযোগটাও যেন এসে পড়ল আচমকাই। এবং সেই বিপ্লবে যে এত সহজে এত তাড়াতাড়ি জয়লাভ হবে, তা পশুরা ভাবতেই পারেনি।

স্কুইলারের একটা অদ্ভুত বাতিক আছে— সে যখন কোনও কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তখন সে ঘনঘন এপাশ-ওপাশ দোলে আর নিজের লেজটাকে ঝাঁটার মতো নাড়ায়। এতে বাকিদের মনে ওর কথার উপর বেশ একটা বিশ্বাস জন্মায়। তবে অনেকে আবার এটাও বলে, যে স্কুইলার নাকি কথায়-কথায় দিনকে রাত বানাতেও ভা-রী ওস্তাদ।

একসময় জোন্স সাহেব মনিব হিসেবে বেশ কড়া ছিলেন। চাষি হিসেবেও ছিলেন দক্ষ। কিন্তু সে-সব সোনালি দিন আজ অতীত। কিছু মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে গিয়ে জোন্স সাহেবের প্রচুর টাকা নষ্ট হয়েছে। সেই দুঃখে তাঁর মদ খাওয়াও অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। আজকাল সারাটা দিনই বলতে গেলে তিনি রান্নাঘরের আরাম কেদারায় বসে-বসে খবরের কাগজ পড়েন আর মদ খান। কখনও সখনও দাঁড়ে বসা মোজেসকে দু’এক টুকরো বিয়ারে চুবোনো পাউরুটি খাওয়ান। কর্মচারীরাও হয়েছে তেমনি ফাঁকিবাজ আর অসৎ। চাষের খেত আগাছায় ভরে গেছে। খামারবাড়ির বেশ কিছু জায়গায় ছাদের মেরামতি প্রয়োজন। বেড়াগুলোর অবস্থাও তথৈবচ, এখানে সেখানে ভেঙে পড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা জন্তু-জানোয়াররা ভরপেট খাবারও পাচ্ছে না।

জুন মাস পড়তেই খেতের ঘাস কাটার সময় হয়ে এল। গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে এক শনিবার জোন্স সাহেব গেলেন উইলিংডন শহরে। সেখানকার ‘রেড লায়ন’ পাবে গিয়ে তিনি এত মদ খেলেন, যে রবিবার দুপুরের আগে তাঁর আর খামারে ফেরার অবস্থা রইল না। এদিকে তাঁর কাজের লোকগুলো সেই কোন সকালে গরুর দুধ দুইয়ে রেখে খরগোস শিকার করতে বেরিয়েছে। জন্তু-জানোয়ারদের খাওয়াবার ব্যাপারে তাদের কোনও হুঁশই নেই। আর জোন্স সাহেব খামারে ফিরেই তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানার সোফায় শুয়ে মুখে ‘বিশ্ব সংবাদ’ খবরের কাগজ চাপা দিয়ে আরামসে ঘুমিয়ে পড়লেন। সুতরাং সন্ধে পর্যন্ত জন্তু-জানোয়ারগুলো উপোস করে রইল। একটা সময় ওদের ধৈর্যের সীমা গেল ছাড়িয়ে। একটা গরু শিঙয়ের গুঁতো মেরে ভাঁড়ারঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল ভেতরে। পিছু-পিছু বাকি জানোয়াররাও সেখানে গিয়ে জুটল। তারপর শস্য রাখার পাত্রে যা পেল তা-ই গপগপ করে খেতে লাগল।

ঠিক তখনই জোন্স সাহেবের ঘুম গেল ভেঙে। পরমুহূর্তেই তিনি তাঁর কর্মচারী-সমেত চাবুক হাতে গিয়ে পৌঁছলেন ভাঁড়ারঘরে। তারপর শুরু হল জন্তুদের চাবুকপেটা। ব্যাস! ক্ষুধার্ত পশুদের রাগিয়ে তুলতে এটুকুই ছিল যথেষ্ট। যদিও তারা আগে থেকে কোনও পরিকল্পনা করে রাখেনি— কিন্তু চাবুকের বাড়ি গায়ে পড়তেই তারা ফুঁসে উঠে অত্যাচারী মনিবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জোন্স আর তাঁর লোকেরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারদিক থেকে অবিরাম গুঁতো আর লাথি এসে পড়তে লাগল ওদের ওপর। পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল হাতের বাইরে। আশ্চর্য! জানোয়ারগুলো তো এমন আচরণ কখনও করে না! চিরকালই তাঁরা জন্তুগুলোকে ইচ্ছেমতো মারধর করে এসেছেন। ওদের হল কী!

জোন্স আর তাঁর দলবল কিছুক্ষণ আত্মরক্ষা করার বৃথা চেষ্টা করল। তারপর রণে ভঙ্গ দিয়ে লাগাল দৌড়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল এক আজব দৃশ্য— জোন্স আর তাঁর দলবল খামারের রাস্তা ধরে প্রাণপণে ছুটছে বড় রাস্তার দিকে, পেছন পেছন বীরদর্পে তাড়া করে চলেছে জন্তু-জানোয়ারের দল। শোবার ঘরের জানলা দিয়ে ব্যাপার-স্যাপার দেখে জোন্স গিন্নির তো চক্ষু চড়কগাছ। তিনি তড়িঘড়ি হাতের কাছে যা-যা পেলেন সব জিনিসপত্র একটা পশমের থলের মধ্যে পুরে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে ফার্ম ছেড়ে চম্পট দিলেন। অমনি মোজেসও দাঁড় ছেড়ে কা-কা করতে করতে জোন্স গিন্নির পিছুপিছু উড়ে চলল।

ইতোমধ্যে পশুরা জোন্স আর তার শাগরেদদের বড়-রাস্তা পর্যন্ত খেদিয়ে দিয়ে এসে খামারের পাঁচটা শিকওয়ালা বড় দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল। সুতরাং কী ঘটছে তা কেউ ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই বিপ্লব সফল হয়ে গেল। জোন্সকে তাড়ানোর পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। ম্যানর ফার্ম এখন সম্পূর্ণরূপে পশুদের দখলে।

অর্ক পৈতণ্ডীর জন্ম ১৯৮৫-তে বীরভূমের সিউড়িতে। পড়াশোনা, বেড়ে ওঠা বোলপুর, শান্তিনিকেতনে। বিজ্ঞানের স্নাতক। পেশাদার শিল্পী। 'মায়াকানন' পত্রিকা ও প্রকাশনার প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। অবসরে লেখালিখি করেন। অলঙ্করণ শুরু ষোলো বছর বয়সে শুকতারা পত্রিকায়। পরবর্তীকালে আনন্দমেলা, সন্দেশ, এবেলা, এই সময়, উনিশ-কুড়ির মতো একাধিক পত্রপত্রিকার জন্য ছবি এঁকেছেন। কমিক্স আঁকার জন্য ২০১৪ সালে নারায়ণ দেবনাথ পুরস্কার পেয়েছেন।