প্রবাসের পটভূমিকায় লিখিত বলে উপন্যাসে ইংরিজি সংলাপ ও শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে।

আগের পর্ব পড়তে: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১]

এই যে আমরা নিতান্ত সাধারণ এলেবেলে মানুষরা, আজ সবাই এক একটা গাছের মতো৷ কেউ পরজীবী হয়ে লতিয়ে বেড়ায় সারাজীবন, কেউ হয়তো আগাছা হয়ে বুনো ঝোপ জঙ্গলে ভরিয়ে দেয় মাটি, এক একজন ধূ ধূ মরুভূমির ক্যাকটাসের মতো সহস্র প্রতিকূলতা পার হয়েও ভিতরের স্পর্ধায় মাথা চাড়া দেয়, কেউ নর্দমার পাশে, আস্তাকুঁড়ের জমা জলে ফনফনিয়ে বাড়ে কলমিলতা বা কচুপাতার মতো, হয়তো কেউ কেউ পাখির মুখে করে আনা বীজ, যারা উড়াল দেয়, ছড়িয়ে যায় দেশদেশান্তরে, অনেকে অনাদরে অবহেলায় সন্ধ্যামণি, নয়নতারার মতো পরিচর্যা ছাড়াই বেড়ে ওঠে গৃহস্থের ছাদের কার্নিশে, বাড়ির উঠোনে, কেউ পর্ণমোচী, শীতের বেলায় পাতা ঝরিয়ে অপেক্ষা করে থাকে বসন্তে নতুন পাতায় নিজেদের সাজিয়ে নেওয়ার জন্য৷ এর পাশাপাশি থাকে সেইসব মহীরুহরা, বটানিক্যাল গার্ডেনের সেই বৃদ্ধ বটবৃক্ষের মতো যার তলায় ছায়া খুঁজে পায় ক্লান্ত পথিকরা, কিংবা ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভাদা পর্বতের ঢালে সেই বিশাল রেডউড ট্রি, যারা উচ্চতায় আকাশ ছুঁতে চায়৷ তেমন বৃক্ষজন্ম তো সকলের জন্য নয়৷

এই কথাগুলো আমার নয়, রঙিনের৷ রঙিন৷ রঙিন আমাকে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছিল৷ শিখিয়েছিল উত্তাল নদীর প্রবাহে কী করে ভেসে থাকতে হয়৷ আমার এই ব্লগে আমি আমার নিজের কথা বলব৷ বলব আমার পরিবারের কথা, একথা জীবনে যারা স্বতঃসিদ্ধ এবং অপরিহার্য ছিল৷ বলব আমার চারপাশে দেখা নরনারীর কথা, যারা আমার বেঁচে থাকার স্বাদ একটু একটু করে পাল্টে দিয়েছে। বলব রঙিনের কথাও, যে আমার এই হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় আজও অলক্ষে প্রণোদনা দেয়৷ এইসব নিয়েই তো পথচলা, ভ্রমণ, এক আয়ুষ্কাল ধরে যে পথের নেশা এখনও আমায় বুঁদ করে রাখে৷

আজকাল নিজের কৌতূহলেই বেছে বেছে কিছু ব্লগ পড়তে শুরু করেছে রোহিণী৷ ইন্টারনেটে খুঁজলে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার অনেকরকম ব্লগের সন্ধান মেলে৷ প্রচুর ব্লগার ব্লগ লেখে৷ থাকে ব্যক্তিগত স্মৃতিচাণের ব্লগ, রান্নার ব্লগ৷ কেউ কেউ লেখে ওরাল হিস্ট্রি অর্থাৎ মুখের কথায় যে ইতিহাস ধরা থাকে, তাদের একত্র করে ব্লগ, কেউ ব্লগের মাধ্যমে পুরনো হারিয়ে যাওয়া যুগের ছবি আঁকে৷ যে ধরনের ব্লগে ইতিহাস, ছবি আর ব্যক্তিগত স্মৃতি স্কেচ একসঙ্গে পায়, সেরকম ব্লগ পড়তে ভালোবাসে রোহিণী৷ সেভাবেই ঘাঁটতে ঘাঁটতে এই ব্লগটাও পেয়েছিল৷ আলোলিকা সেনের প্রথম ব্লগটা পড়ে খুব অবাক হয়ে গেছিল রোহিণী৷ ভদ্রমহিলার ভাষাটা খুব তরতরে, একটু হয়তো বেশি রোম্যান্টিক, স্বপ্নমেদুর, কিন্তু লেখাটায় একটা টান আছে, সেটা রোহিণী অস্বীকার করতে পারেনি৷ ব্লগের নামটাও বেশ রাবীন্দ্রিক ‘আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল’৷ আলোলিকা নামটাও চেনা চেনা৷ কোথায় শুনেছে তখন মনে করতে পারেনি রোহিণী৷ একসঙ্গে বেশি লেখেন না মহিলা৷ লেখাগুলো বেশ ছোট ছোট৷ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজের ভাবনা৷ সেই সূত্রে নিজের চেনা মানুষেরা, সমাজ, পরিজনরা ফুটে উঠছে লেখার মধ্যে৷ বেশ একটা ব্রিদিং স্পেস আছে লেখার মধ্যে৷ লেখার স্টাইলটা ঠিক সরলরৈখিক নয়৷ পরের ঘটনা আগে লেখা৷ আগের ঘটনা পরে৷ আরেকটা ব্লগ এন্ট্রিতে মন দিয়েছিল রোহিণী৷

আমাদের বাড়ি ছিল পুব-দক্ষিণ খোলা৷ পুবের দিকে বৈঠকখানায় বসার জন্য বেতের চেয়ার, টেবিল, একপাশে গোল ছোট্ট টেবিলে মাটির ফুলদানি৷ চেয়ারে বসে বাবা রাতে বহুক্ষণ পড়তেন৷ সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও শুধু বাংলা সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না তাঁর পড়া৷ বৌদ্ধ দর্শনের বই পড়তেন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বইও৷ কলেজের লাইব্রেরি ছাড়াও পাড়ার লাইব্রেরি থেকেও বই আনতেন৷ দেশভাগের সময় আমরা সপরিবার চলে আসতে বাধ্য হই৷ বাংলা জুড়ে উদ্বাস্তুদের ঢেউ তখন আছড়ে পড়ছিল৷ কারওর ঠাঁই হচ্ছিল স্টেশনের কাছে গজিয়ে ওঠা শরণার্থী শিবিরে৷ আস্তে আস্তে কলকাতার উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে শিকড় ওপড়ানো মানুষগুলো নতুন করে বাঁচার রসদ খুঁজে নিচ্ছিল৷ আমাদের ঠাঁই হল উত্তরের শহরতলিতে৷ প্রথমে ভাড়াবাড়ি, তারপর একটুখানি জমির উপর বাড়ি করলেন বাবা৷ আক্ষরিক অর্থেই বাড়ি করা, কেননা সেই বাড়ির মধ্যে বাবার স্পর্শ মিশে ছিল, কায়িক শ্রম ছিল৷ ভিত হবার পর বাবা সকাল বিকালে বালতি নিয়ে ভিতে জল দিতেন ভিত মজবুত হবার জন্য৷ ভিত মজবুত করার জন্য বাবার চেষ্টার অন্ত ছিলনা৷ পারলেন কি? এত সাধের সংসারের ভিতটা ধসে পড়ল তাসের ঘরের মতো৷ কিন্তু মানতেই হবে বাবার মধ্যে একটা শৃঙ্খলাবোধ ছিল৷ নিজের পরিবারের প্রতি এক ঐকান্তিক একনিষ্ঠতা ছিল, যে একনিষ্ঠতা পরবর্তীকালে আমার দাদার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস৷ বাবার ব্যক্তিজীবনেও একটা সহজ অথচ সুশৃঙ্খল রুটিন ছিল৷ যখন কলেজে পড়াতেন, তখন তো বটেই, অবসর নেবার পরও জীবনের এই রুটিনের ছেদ পড়তে দেননি৷ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চণ্ডীপাঠ করে বাবার দিন শুরু হত৷ তারপর থেকে দিনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাতেন৷ বাজারে যাওয়া, বাড়িতে ছাত্র পড়ানো, নিজের পরনের ধুতিটি কাচা, বৈকালিক ভ্রমণ, সন্ধ্যায় অজস্র মশার কামড় খেতে খেতে লোডশেডিংয়ে অন্ধকারে বসে ছোট্ট ট্রানজিস্টারে খবর শোনা, এইসব কিছু মিলিয়েই বাবার জীবন ছন্দে বাজত সর্বদা৷ যতদিন পর্যন্ত না এক তীব্র দুঃসময়ের তীক্ষ্ণ নখে ফালাফালা হয়ে যায় বাবার এই সযত্ন নির্মিত জীবনশৈলী৷

আলোলিকা সেনের ব্লগটা একবার শুরু করলে থামা যায় না৷ অন্ততঃ রোহিণীর তাই মনে হচ্ছে৷ রণো ছ’মাসের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাবার পর রোহিণীর এখন নিজের জন্য অনেক সময়৷ এখন আর ওর ছুটে ছুটে নিউইয়র্ক যেতে হচ্ছে না৷ নিউইয়র্ক যেতে অবশ্য রোহিণীর খুবই ভাল লাগে৷ ভাল লাগে টাইম আউট মার্কেটে গিয়ে রকমারি দোকানের খাবারের স্বাদ নিতে৷ বইয়ের দোকানে গিয়ে এক কোণায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই পড়তে৷ নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য টাইমস্ স্কোয়ারের চেয়ে এসব একটু অপরিচিত জায়গা। ট্যুরিস্টরা যেখানে দলে দলে ভিড় করে না, সেইসব জায়গাতেই ও সময় কাটাতে ভালোবাসে৷ এখনও ও ইচ্ছে করলেই নিউ ইয়র্কে যেতে পারে৷ রণোর অ্যাপার্টমেন্টটা ওর অফিসের এক কলিগকে সাবলেট করা আছে। কিন্তু নিউইয়র্কে রোহিণীর বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই৷ ওদের কলেজজীবনের বন্ধু নূর এখন নিউ ইয়র্ক টাইম্সের সাংবাদিক৷ প্রিন্সটনে থাকতে রণোর আর রোহিণীর মতো হামজা আর নূরও ছিল পরস্পরের পার্টনার৷ বন্ধুরা সকলেই ভাবত ওরা ভবিষ্যতে একসঙ্গে থাকবে, সংসার করবে৷ হামজাও রণোর মতোই ব্যাচেলর্স করেই চাকরি নিয়ে চলে গেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়৷ নূরের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ভেঙে গেছে তিন বছর হয়ে গেল৷ নূর জার্নালিজমে মাস্টার্স করেছে কলম্বিয়া থেকে৷ তারপর নিউইয়র্ক টাইমসে যোগ দিয়েছে সাংবাদিক হিসেবে৷ ওর ডেস্ক জব৷ কোনও জায়গায় খবরের সন্ধানে ছুটতে হয় না৷ সংগ্রহ করা খবরগুলো ঝাড়াই বাছাই করে কপি তৈরি করে অ্যাসিস্টেন্ট চিফ এডিটরদের পৌঁছে দেওয়া ওর কাজ৷ নূরের পরিবার বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছে কুড়ি বছর আগে৷ প্রিন্সটনে থাকতে যত না বন্ধুত্ব ছিল, এখন নূরের সঙ্গে রোহিণীর তার চেয়ে অনেক বেশি বন্ধুত্ব৷ বিশেষ করে রণো ক্যালিফোর্নিয়ায় মুভ করার পর এখন মাঝে মধ্যেই নিউইয়র্ক যেতে ইচ্ছে হলে নূরের সঙ্গেই থাকে ও৷ সীমন্তিনী এখন মাঝে মাঝেই রোহিণীকে বলছে ওদের সঙ্গে লেক্সিংটনে এসে বেশি সময় থাকার জন্য৷ রোহিণীর মধ্যে এ নিয়ে একটু দোটানা আছে৷ এমনিতে লেক্সিংটনের বাড়িটা ওর খুব পছন্দের৷ বাবাই নিজের কাজেই থাকে সবসময়, মাম্মাও ওকে খাবার জন্য ছাড়া সংসারের কাজে কর্মে একেবারেই ডাকে না৷ বরং ও হাত লাগালে বলে তোর এসব কাজে সময় নষ্ট করতে হবে না৷ আমি করে নিচ্ছি৷ তবু এটা ওর শ্বশুরবাড়ি৷ এ বাড়ির কিছু অলিখিত নিয়ম আছে যা সীমন্তিনীর সেট করা৷ যেমন, পারিবারিক কথাবার্তা হবে দোতলার ঘেরা ব্যালকনিতে বসে, নীচে লিভিংরুমে বাইরের অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা, সামারে লেকের পাড়ে বার-বি-কিউ করা, থ্যাঙ্কসগিভিং-এর প্রচুর চেনা পরিচিতকে ডেকে থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনার, যেখানে টার্কিরোস্ট মাস্ট৷ এসব নিখুঁতভাবে করতে ভালোবাসে সীমন্তিনী৷ একটু বেশি নিখুঁতভাবে৷ বাড়ির একটা জিনিসও এদিক থেকে ওদিকে রাখা হলে, সীমন্তিনীর মনে হয় পৃথিবী রসাতলে গেল৷ সোফার প্রতিটি কুশন ঠিক জায়গায় থাকবে, খাবার টেবিলে কাঁটা-চামচ, ছুরি, ন্যাপকিন পরিপাটি সাজানো থাকবে৷ বেডরুমের লিনেন, বিশেষতঃ অরুণলেখার ঘরের, নির্দিষ্ট দিন পাল্টানো এবং কাচা হবে৷ ওয়ার্ডরোবে সব পোশাক ছিমছাম পরিপাটি গোছানো থাকবে৷ বাথরুমগুলোয় তোয়ালে, হরেকরকমের প্রসাধনী সাজানো থাকবে, সন্ধ্যেয় ধূপ জ্বালানো হবে, সকালে পর্দা সরিয়ে বাইরের আলো আসবে, রাতে ঠিক সময়ে টানা হবে পর্দা, একটা সুশৃঙ্খল রেজিমেন্টেশনে বিশ্বাসী সীমন্তিনী৷ এত নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় রোহিণীর মাঝে মাঝে একটু হাঁফ ধরে৷ রোহিণী নিজে খুব একটা গোছানো, সংসারি নয়৷ নিজের ঘরে একটু আগোছালোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে ভালবাসে রোহিণী৷ কিন্তু মাম্মার জ্বালায় তা হবার উপায় নেই৷ সাধ্যমতো ও সীমন্তিনীর বিরাগভাজন না হওয়ার চেষ্টা করে৷ কিন্তু সীমন্তিনী ছাড়লে তো! সপ্তাহান্তে ইদানীং সাধারণতঃ লেক্সিংটনেই ফেরে ও৷ শুক্রবার বিকেলে এসে সোমবার যায়৷ তার মধ্যে ওর ঘরে এসে মাঝে মাঝেই মাম্মা বলতে থাকে,

– ইস্, ঘরটা কি মেসি করে করে রেখে দিয়েছিস৷ রণোর যোগ্য বউ হয়েছিস তুই৷

– আঃ, মাম্মা! আমি গুছিয়ে নেব৷ কাজ করতে দাও৷

– তোকে গোছাতে হবে না৷ আমি গুছিয়ে দিচ্ছি৷ ইস! স্নানের পর তোয়ালেটা মেলে দিস্নি কেন?

– তুমি দেবে বলে৷

রোহিণীর কথার প্রচ্ছন্ন ঝাঁজ ধরতেই পারে না মাম্মা৷

– এমন আহ্লাদে মেয়ে হয়েছিস, এখানে মাম্মা আর দিল্লিতে নিজের মা-র উপর সম্পূর্ণ ডিপেন্ডন্ট৷ কবে আর দায়িত্ব নিতে শিখবি?

রোহিণী হাতের বইটা বন্ধ করে শূন্যে হাত তুলে বিচিত্র ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙে৷ তারপর মাম্মাকে চুপ করাবার সহজতম উপায়টা প্রয়োগ করে।

– মাম্মা, তোমার এখন সময় আছে৷ সেদিনের সেই ইনকমপ্লিট ইন্টারভিউটা দিয়ে ফেল তাহলে? রেকর্ডারটা নিয়ে আসি?

– রক্ষে কর৷ আমার অনেক কাজ পড়ে আছে৷

রণো ক্যালিফোর্নিয়ায় মুভ করার পর এখন মাঝে মধ্যেই নিউইয়র্ক যেতে ইচ্ছে হলে নূরের সঙ্গেই থাকে ও৷ সীমন্তিনী এখন মাঝে মাঝেই রোহিণীকে বলছে ওদের সঙ্গে লেক্সিংটনে এসে বেশি সময় থাকার জন্য৷ রোহিণীর মধ্যে এ নিয়ে একটু দোটানা আছে৷ এমনিতে লেক্সিংটনের বাড়িটা ওর খুব পছন্দের৷ বাবাই নিজের কাজেই থাকে সবসময়, মাম্মাও ওকে খাবার জন্য ছাড়া সংসারের কাজে কর্মে একেবারেই ডাকে না৷ বরং ও হাত লাগালে বলে তোর এসব কাজে সময় নষ্ট করতে হবে না৷ আমি করে নিচ্ছি৷

বলে দ্রুতগতিতে চলে যায় মাম্মা৷ রোহিণী লক্ষ্য করে দেখেছে নিজের ছোটবেলার কথা বলতে একটা ভয়ঙ্কর অনীহা রয়েছে সীমন্তিনীর৷ পারলে যেন নিজের অতীতটা সবলে মুছে ফেলতে চায়৷ অতীত না, ভবিষ্যৎও নয়, বর্তমানের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে, নিমজ্জিত রাখতে স্বস্তি বোধ করে৷ কেন, কে জানে?

এই বাড়িতে এত কমফর্টেবল জীবনে থেকে এবং বৈভবের মধ্যে সময় কাটিয়েও ইদানিং কেমন যেন হাঁপ ধরে রোহিণীর৷ রণো ক্যালিফোর্ণিয়ায় গিয়ে অবধি কথা বলার লোক, গল্প করার লোক পায়না ও৷ দিদান আগে অনেক কথা বলত৷ আজকাল কিছু জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেয় না দিদান৷ চুপ করে তাকিয়ে থাকে৷ প্রশ্নটা মাথায় নিতে পেরেছে কিনা, তাও মাঝে মাঝে বোঝা যায় না৷ দশটা কথা বললে একটা কথা বলে দিদান৷ তাও খুব সংলগ্ন উত্তর নয়৷ বাবাই তো সবসময়ই কাজে ব্যস্ত৷ খাবার টেবিলে ডিনারের সময় দেখা হয় বাবাই-এর সঙ্গে৷ তখন বাবাই সাধারণতঃ খুব ক্লান্ত থাকে৷ আর মাম্মা যেন সবসময়ই এক পাষাণ প্রতিমা! সীমন্তিনীকে দেখে মাঝে মাঝে পাথরের খোদাই করা এক বিষণ্ণ দেবী প্রতিমা মনে হয় ওর৷

এবার থ্যাঙ্কস্গিভিং-এ কোথাও যাওয়া চলবে না৷ রণো সেই সময়ে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসবে৷ ও মাঝে একবার করে দু’একদিনের জন্য আসার চেষ্টা করে৷ বেশি থাকা হয় না৷ যদিও স্কাইপ, আর চ্যাটে কথা হয় সবসময়ই, তবু সত্যিকারের দেখা হওয়ার ব্যাপারটা আলাদা৷ আগে থেকে অনেক প্ল্যান হয়ে রয়েছে ওই সময়টার জন্য৷ তাই থ্যাঙ্কস্ গিভিং-এর দু সপ্তাহ আগের উইকেন্ড-টা এবার নিউইয়র্ক এসেছে রোহিণী ৷ প্রধানতঃ নূরের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটানোর জন্য৷ নূর থাকে কুইন্স অঞ্চলে৷ আরেকটি মেয়ের সঙ্গে একটা অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করে৷ নূরের বাবা মা থাকেন ওয়াশিংটনে৷ ভয়েস অব আমেরিকায় উঁচুপদের চাকরি করেন উনি৷ বাংলাদেশ থেকে উনি প্রথম কয়েকবছর ছিলেন সিঙ্গাপুরে৷ তারপর ঠিক কবে থেকে ওঁরা এদেশে ঠিক জানে না রোহিণী৷

একবার ও মিট করেছে নূরের মা-বাবাকে৷ দেখে মনে হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি এমন নিবেদিতপ্রাণ দম্পতি খুব বেশি এখানে দেখেনি রোহিণী৷ মাম্মাদের ওখানে পুজোর সময় অনেক বাঙালির সঙ্গে আলাপ হয়েছে রোহিণীর৷ কিন্তু তাঁদের দেখে রোহিণীর প্রাথমিক ধারণা হয়েছে দেশের প্রতি তাঁদের টান অনেক উপরিস্তরের৷ তাঁরা প্রতি বছর না হলেও দু-তিন বছর অন্তর দেশে যান, অনেকে সাউথ সিটি বা ওইরকম কোনও উচ্চবিত্তর কমপ্লেক্সে ফ্ল্যাটও কিনে সাজিয়ে রেখেছেন অবসর নেবার পর পুরো শীতকালটা দেশে উপভোগ করবেন বলে৷ কেউ দেশ থেকে গেলেই আর কটা মল হল, রাস্তাঘাটে আর কোনও উন্নতি হল কিন্তু এসব সবিস্তারে খোঁজ নেন৷ দেশের সবকটা প্রমোদের চ্যানেল ওঁরা নিয়মিত দেখেন৷ যার ফলে বাংলা সব সিরিয়ালের সমস্ত চরিত্রদের বিবরণ ওঁদের মুখস্থ৷ বাংলা সাহিত্য খুব বেশি না পড়লেও বঙ্গ সম্মেলনে সাহিত্যিক এবং রুপোলি পর্দার মানুষদের হোস্ট করার জন্য ওঁদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়৷ মাম্মাদের ওখানে এসব বাঙালিদের দেখে খুব মজা পায় রোহিণী৷ নূরের বাবা-মা এঁদের থেকে অনেক অন্যরকম৷ খুব মৃদুভাষী – বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত আর সংস্কৃতির প্রতি ওঁদের অনুরাগ একেবারেই উচ্চকিত নয়, কিন্তু খুব আন্তরিক বলে মনে হয়েছিল রোহিণীর৷ নূরের জন্ম বাংলাদেশে৷ জীবনের প্রথম কয়েক বছর সিঙ্গাপুর আর ঢাকা যাতায়াত করলেও – দশ বছর বয়স থেকে ও ওয়াশিংটনে৷ রোহিণীর মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে নূরকে দেখে৷ বাংলাদেশের মাটিতে ওর শিকড় সেকথা ভুলে না গিয়েও, পশ্চিমী সংস্কৃতি ও মানসিকতাকে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত আত্তীকরণ করা যায়, তা নূরকে না দেখলে ও বুঝত না৷

নূরের ঘরে একটা দু’জন শুতে পারে এমন ফুটন পাতা রয়েছে৷ বিছানায় শুয়ে ইস্ট রিভারের একটা অংশ দেখা যায়৷ নদীর ওপারে বাড়িগুলোর আলো সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠছে৷ নূরই কথা বলছে৷ রোহিণী মুগ্ধ শ্রোতা৷ বহুদিন ওর সঙ্গে মুখোমুখি বসে গল্প করেনি কেউ৷

— ‘এখানে বড় হয়েও কি সুন্দর বাংলা বলিস্ তুই৷’ রোহিণী নতুন করে অবাক হয়৷

নূরের একমাথা কালো চুল ঝুপসি হয়ে ঘিরে থাকে ওর পানপাতা আকৃতির মুখখানাকে৷ নূরের কানে দুটো হীরের টপ৷ নাকে একটা ছোট্ট নাকছাবি, সেটাও হীরের৷ রোহিণীর কথা শুনে নূর মুচকি হাসে৷

– ‘হ্যাঁ রে! তোর খুব আফশোস হয় না, যে রণো আমার মতো বাংলা বলতে পারে না?’

– ‘না, তা নয়৷ ওর বাবাও তো ঠিক পরিষ্কার করে বাংলা বলে না৷ বাবাই তো প্রায় তোর মতো বয়সেই দেশ ছেড়েছিল৷ তাহলে তোর বাংলায় একটুও টান নেই কেন?’

– ‘তুই একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছিস৷ আমি প্রত্যেক বছর দেশে যেতাম৷ এখনও মা-বাবা টেনে নিয়ে যায়৷ ছোটবেলায় তো কখনও কখনও দু’বার করে৷ আমার আব্বু একবার টানা দু’বছরের জন্য আমাকে ঢাকায় দাদির কাছে রেখে গেছিল৷ আমি ভাল করে বাংলা শিখব বলে৷’

– ‘সত্যি? ঢাকায় দুবছর ? কেমন লাগত তোর?’

– ‘সত্যি কথা বলব? দিব্যি ছিলাম৷ দাদির আদরে বাঁদর হয়ে যাচ্ছিলাম৷ ওখানে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে যেতাম৷ স্কুল আওয়ারস্ বাদে বাকি সময় তো ছাড়া গরু৷ আর আম্মা-আব্বা তো আসত নিয়মিত৷ একবার এসে বুঝল নাঃ, একে মানুষ করতে হলে এইভাবে আর চলবে না৷ সো ব্যাক টু দ্যা ইউনাইটেড স্টেট্স্৷ শেষ বাক্যটা বিশুদ্ধ মার্কিনী উচ্চারণে বলল ও৷

– ‘তোর ভাল লাগত প্রথম প্রথম এখানে এসে? মন খারাপ লাগত না?’

নূর একটু ভেবে বলে, ‘আসলে জানিস তো, তখন ছোট বয়স৷ এক জায়গা থেকে আপরুটেড হয়ে অন্য জায়গায় এলাম – আই ডিড নট থিংক অব ইট দ্যাট ওয়ে৷ তাছাড়া আসা যাওয়া তো চলত সবসময়ই৷ ওয়াশিংটনের বড় বড় চওড়া রাস্তা, পটোম্যাক নদী, সবকিছুই খুব ভাল লাগত৷ মনে হত পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এখানে৷ মাঝে মাঝে আবার সার্কিটের লোকজনদের দেখতাম৷ পার্টি হত, ওদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে সোশ্যাল গ্যাদারিং-এ দেখা হত৷ ওদের পোশাক পরিচ্ছদ, ব্যবহার সমস্ত দেখেই বলে দেওয়া যেত, এরা ভীষণ পাওয়ারফুল ৷ আবার ঢাকাতে গেলেও আমি একটা প্রোটেকটেড বাবলের মধ্যেই থাকতাম৷ তবে ঢাকাতে স্কুল থাকত না, মজা করে ছুটি কাটাতাম এটাই তফাৎ৷’

বাংলা সাহিত্য খুব বেশি না পড়লেও বঙ্গ সম্মেলনে সাহিত্যিক এবং রুপোলি পর্দার মানুষদের হোস্ট করার জন্য ওঁদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়৷ মাম্মাদের ওখানে এসব বাঙালিদের দেখে খুব মজা পায় রোহিণী৷ নূরের বাবা-মা এঁদের থেকে অনেক অন্যরকম৷ খুব মৃদুভাষী – বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত আর সংস্কৃতির প্রতি ওঁদের অনুরাগ একেবারেই উচ্চকিত নয়, কিন্তু খুব আন্তরিক বলে মনে হয়েছিল রোহিণীর৷

ফুটনের উপর কোলবালিশে হেলান দিয়ে আরাম করছে ওরা৷ রোহিণী কতদিন বাদে এমন মন খুলে গল্প করছে কারোর সঙ্গে৷ দেশভাগ নিয়ে ওর গবেষণার মূল ফাইন্ডিংস তো কিছু লোককে ইন্টারভিউ এবং ওরাল হিস্ট্রি-র চর্চা করে রোহিণীর এ পর্যন্ত যা বুঝেছে সেসব কথাই আলোচনায় উঠে আসছিল৷ উদ্বাস্তু হয়ে যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে আসছিলেন, তাঁরা শুধু মাথা গোঁজার পরিসরটুকু পেয়েই থেমে যাননি৷ ও বাংলা থেকে সব হারিয়ে তাঁরা তাঁদের সাধের যে ঘরটি ফেলে গেছেন, যে বাগানটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হয়তো শুকিয়ে গেছে, সেই ঘর, সেই বাগানটির প্রতিরূপ গড়তে চাইছিলেন৷ নতুন পাওয়া বসতিতে৷ নতুন তৈরী হওয়া উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে পুরনো ভিটেমাটি সদৃশ ঘর উঠছিল৷ ঘরের দাওয়ায় পোঁতা হচ্ছিল ফেলে আসা গ্রামের উঠোনের সেই গুলঞ্চ কি মাধবীলতার ঝাড়৷ চেনা ফলের গাছটি, ফুলটির মধ্যে দিয়ে মানুষ পেতে চাইছিলেন হারানো শেকড়ের সন্ধান৷

‘ঠিক ঠিক’ হঠাৎ নূরেরও মনে পড়ে গেছে৷ ‘আমার দাদাও বোধহয় সেই ফিরে পাওয়ার তাগিদ থেকেই আমার আম্মারে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠান৷’

এবার রোহিণীর অবাক হবার পালা৷ ‘তোর আম্মা শান্তিনিকেতনে পড়েছিলেন? আমাদের ওখানে?’ কথাটা অতর্কিতে রোহিণীর মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়৷

নূর কিন্তু গায়ে মাখেনি কথাটা৷ ‘হ্যাঁ, তোর শান্তিনিকেতন আবার কি? তুই তো দিল্লির বাঙালি, ক’বার গেছিস শান্তিনিকেতনে?’ মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করছে ও৷

সত্যি রোহিণী নিজের মাত্র দু’বার গেছিল শান্তিনিকেতনে৷ একবার খুব ছোটবেলায়৷ আরেকবার স্কুলে পড়ার সময়৷ দু’বারই মাসীদের বিশাল গ্রুপের সঙ্গে৷ কলকাতায় কারওর বিয়েতে এসে হুজুগের বশে একদিনের জন্য শান্তিনিকেতন চলে যাওয়া৷ প্রায় কিছুই মনে নেই দু-একদিনের দেখা শান্তিনিকেতন৷ এই যে ও জ্যোতির্ময়ের খাতা নিয়ে ভাবছে সিরিয়াসলি কিছু একটা করবে, অরুণলেখাকেও ইন্টারভিউ করেছে দীর্ঘক্ষণ ধরে, কিন্তু এই মানুষগুলোর গল্পটাকে ধরতে গেলে, পাঠক কিংবা দর্শকদের কাছে ফোটাতে গেলে তো তার নিজের এই জায়গাগুলোকে চিনতে হবে, যেতে হবে যাত্রাপথের আদি-বিন্দুটির দিকে৷ নয়তো তার গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য হবে কী করে?

ঠিক সেই ভাবনারই প্রতিধ্বনি করলো নূর, ‘বলিস তো আমি তোর গাইড হতে পারি৷ তোর দাদাশ্বশুরের কী যেন শান্তিনিকেতন কানেকশন আছে না?’

‘না, রণোর দিদান মানে ঠাকুমার শান্তিনিকেতনের বাড়ি ছিল৷ দাদু তো খুলনা থেকে পার্টিশনের সময় কলকাতা আসেন৷ হ্যাঁরে, খুলনা শান্তিনিকেতন এসব আমার খুব দেখা দরকার৷’

‘খুলনায় আমি গেছি দু-তিনবার৷ আমার দাদির বাপের বাড়িতে৷ কিন্তু হ্যাঁ, শান্তিনিকেতন আমি হাতের তালুর মতো চিনি৷ আমি তোর আইডিয়াল গাইড হতে পারব৷ যদি যাওয়া ঠিক করিস৷

নূরের আম্মার বাবা বীরভূমের ভূমিপুত্র৷ ওঁরা বেশ সম্পন্ন মানুষ, জমি-জমা-প্রপার্টিও ছিল বীরভূমের গ্রামে৷ আবু হাসনাৎ চৌধুরীর বিত্তের উৎস ছিল পাটের ব্যবসা৷ চৌধুরীদের আদিবাস ছিল বীরভূমের বোলপুর সাঁইথিয়া অঞ্চলে৷ কিন্তু পূর্ববঙ্গের জমিজমার প্রায় সব অংশেই ব্যাপকভাবে পাট চাষ হত৷ সেই পাট নারায়ণগঞ্জের স্টীমার ঘাট থেকে গাঁটরি বেঁধে আসত হাওড়ার চটকলগুলিতে৷ পাটের তৈরি জিনিস রপ্তানি হতো ইউরোপে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়৷ পাটের কারবারি জমিদার আবু চৌধুরীর বেশ কয়েকঘর প্রজা ছিল৷ দেশভাগের পরে আবু চৌধুরী ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেন৷ তাঁদের পরিবারের দু’ভাই বীরভূমে রয়ে গেলেও আবু পরিবার নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাওয়াই স্থির করেন৷

‘তোর জানা আছে কবে তোর দাদু বাংলাদেশে মানে তখনকার পাকিস্তানেই স্থায়ীভাবে থেকে যাবার কথা ভাবলেন?’

‘এই রে! নূর ভাবার চেষ্টা করছে, যতদূর মনে হয় ইন দ্যা ফি্ফটিস্৷ ফি্ফটি টুতে তো আম্মার জন্ম৷ আম্মার জন্ম ঢাকায়৷ তাহলে খুব সম্ভব তার আগেই৷ তবে তুই যেমন ভাবছিস এরপর সব যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল, তেমন নয় কিন্তু৷ যাওয়া আসা ছিল বলেই তো আম্মাকে বিশ্বভারতীতে পড়তে পাঠানো হ’ল বাড়ি থেকে৷ এর চেয়ে বেশি জানতে হলে তোকে আমার আম্মা কি আব্বার সাথে কথা বলতে হবে৷’ নূর সারেন্ডার করার ভঙ্গীতেই দুই হাত মাথার উপরে তোলে৷

রোহিণীর সামনে বিরাট তথ্যভাণ্ডার৷ নূরের মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার৷ খুব তাড়াতাড়ি৷ আবার এই ব্লগ লেখিকা আলো সেনের সঙ্গে যোগাযোগ না করলেই নয়৷ ষাট, সত্তর, আশির দশকের ঘটনাগুলো, শান্তিনিকেতনের জীবনের উপাদান পাওয়ার জন্য এঁরা দারুণ সোর্স৷ জ্যোতির্ময় আর অরুণলেখার জীবনের প্রথমাংশের গল্পটা যেহেতু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জড়িত, তাই অরুণলেখাকে হয়তো চিনতে পারবেন ওঁরা৷ শিগগিরই দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার একটা তাগিদ বোধ করছে রোহিণী ভিতর থেকে৷ আলো সেন নামে ভদ্রমহিলাকে ব্লগের তলায় মন্তব্য লিখতে পারা যায়৷ নাকি রোহিণী কেন, কোন ইতিহাসের প্রতি দায় থেকে এঁদের সবার গল্প জড়িয়ে একটা বড় গল্প খোঁজার চেষ্টা করছে সেটা লিখে একটা বড় ই-মেল করে দেখবে ওকে? ফেসবুকে উনি রয়েছেন কিনা দেখে মেসেজও করা যেতে পারে৷ যোগাযোগের এতরকম মাধ্যম এখন৷ ঠিকানা বা ফোন নম্বর না জানলেও কাউকে খুঁজতে চাইলে ঠিক খুঁজে বার করে ফেলা যায়৷ আর নূরের আম্মা তো হাতের পাঁচ৷ বললেই নূর ওঁর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবে৷ স্কাইপ কলেও হতে পারে প্রাথমিক কথাবার্তা৷ তারপর প্রয়োজন বুঝে ওঁর সঙ্গে দেখাও করা যেতে পারে ওয়াশিংটনে গিয়ে৷ বেশিক্ষণের তো রাস্তা নয়৷ ভাবামাত্র রোহিণী নূরকে বলছে ওর আম্মার সঙ্গে একটা যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্য৷ ভদ্রমহিলার নম্বর রয়েছে রোহিণীর কাছে, কিন্তু সেই কবে গ্র্যাজুয়েশনের সময় ওঁদের সঙ্গে জাস্ট একবার দেখা হয়েছে৷ এরকম হুট করে ফোন করে ‘আমি নূরের বন্ধু, কতগুলো বিষয় আপনার কাছে জানতে চাইছিলাম শান্তিনিকেতন সংক্রান্ত’ বলতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকল রোহিণীর৷ নূর আম্মাকে জানিয়ে ওকে বলবে কবে নাগাদ কথা বলা যেতে পারে৷ এবার আলো সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা বাকি৷ তার আগে ওঁর আরও কয়েকটা ব্লগপোস্ট পড়ে ফেলা দরকার৷ রাতে ডিনারের পর নিজের ঘরে ঢুকে ঢিমে আলো জ্বালিয়ে ল্যাপটপ খুলে পরবর্তী ব্লগে মন দিল রোহিণী৷

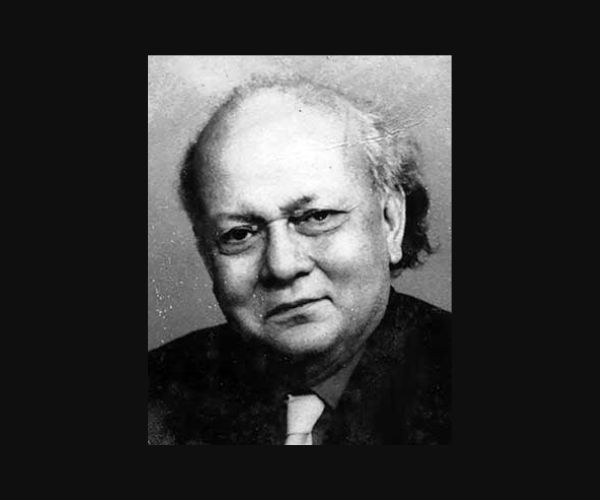

জীবনের এই অন্তিম পর্বটিতে পা দিয়ে এখন অনেক কথাই মনে আসে৷ শান্তিনিকেতনে যখন প্রথম যাই, তখন সৈয়দদা-কে দেখলাম৷ প্রথমদিকে কথা বলার সাহস হত না৷ ওঁর লেখার ভক্ত ছিলাম৷ দেশে-বিদেশে পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম স্কুলে থাকতে থাকতেই৷ শুনেছিলাম আমার বাবার সঙ্গে এক ট্রেন যাত্রায় ওঁর আলাপ হয়েছিল৷ তার অনেক আগে৷ ১৯৫৪-৫৫ সাল নাগাদ৷ বাবা পঞ্চতন্ত্র বইটি পড়তে পড়তে পাটনা থেকে কলকাতা ফিরছিলেন৷ উল্টোদিকে সৌম্যদর্শন প্রসন্নচিত্ত এক ভদ্রলোক৷ বই পড়তে দেখে নিজেই আলাপ জমিয়েছিলেন ‘কি করা হয়?’

বাবা মৌলানা আজাদ কলেজে সাহিত্য পড়ান শুনে খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন ‘ইসলামিক হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচারের সিরিয়াস চর্চা কলকাতায় করে আপনাদের কলেজ৷’

‘কোন লেখকের বই পছন্দ করেন?’ দ্বিতীয় প্রশ্নে বাবার কাছে জানতে চেয়েছিলেন উনি৷ বাবা বলেছিলেন পঞ্চাশের দশকের অন্য কয়েকজন লেখকের সঙ্গে মুজতবা আলীর নামও৷ বলেছিলেন, ‘ভদ্রলোক এখনকার লেখকদের মধ্যে বেশ ভাল লিখছেন৷ এই তো ওঁর লেখা পঞ্চতন্ত্র পড়তে পড়তে যাচ্ছি৷’ ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে বলেছিলেন, ‘অধমের নাম সৈয়দ মুজতবা আলী৷’

সৈয়দদার সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হতে আর থাকতে পারলাম না৷ শান্তিনিকেতনে কলাভবনের সামনের রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে একটু আপনভোলা ভাবে উনি যেন কোথায় যাচ্ছিলেন৷ এক দৌড়ে সামনে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম ‘আপনার সঙ্গে বহুদিন ধরে একটু আলাপ করার ইচ্ছে৷ আপনার ‘দেশে-বিদেশে’ আর অন্য অনেক বই পড়েছি আমি৷ আমি আপনার লেখার খুব ভক্ত৷’ লেখকের সঙ্গে অনুরাগী পাঠকের চিরন্তন কথোপকথন৷

সেই বকুলবীথির পথে চৈত্রের সকালের রোদেই মুখখানা রাঙা হয়ে গেছিল ওঁর৷ এক হাতে পকেট থেকে রুমালখানা বার করে কপালের ঘাম মুছে নিলেন উনি৷ বললেন ‘তাহলে তো একটু আলাপ কেন, বেশ প্রলম্বিত আলাপই হতে পারে৷ ‘দেশে-বিদেশে’ ভাল লেগেছে তোমার?’ ঠোঁটের কোণে চাপা প্রশ্রয়ের হাসি৷

আমি রুদ্ধশ্বাসে কথা বলে যাচ্ছিলাম একুশ বছরের স্পর্ধায়৷ বললাম, ‘যতবার পড়ি সবচেয়ে ভাল লাগে ওই জায়গাটা – যখন আপনি প্লেনে চেপে চলে আসছেন আর প্লেনের জানলা দিয়ে দেখছেন দিক্দিগন্ত বিস্তৃত শুভ্র বরফ৷ আর অ্যারফিল্ডের মাঝখানে আব্দুর রহমান তার পাগড়ির ন্যাজ মাথার উপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছে৷ আর ওই লাস্ট লাইন দুটো, — ‘বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আব্দুর রহমানের পাগড়ি ময়লা৷ কিন্তু আমার মনে হলো চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আব্দুর রহমানের পাগড়ি আর শুভ্রতম আব্দুর রহমানের হৃদয়৷’

গড়গড় করে স্মৃতি থেকে বলে গেছিলাম লাইনগুলো৷ সৈয়দদা অবাক চোখে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন — ‘নাঃ! সত্যিই যে ভাল লেগেছে তার অকাট্য প্রমাণ৷’ তারপর থেকে সৈয়দদার সঙ্গে প্রায়ই কথা হতো৷ আমার বাবার সঙ্গে ওঁর ট্রেনে সেই সংক্ষিপ্ত দেখা হওয়া মনে ছিল ওঁর৷ আমার মুখে সেই বিবরণ শুনে ভারি খুশি হয়ে বলেছিলেন, ‘ও তুমি সেই হঠাৎ দেখা হওয়া অধ্যাপকের মেয়ে? হ্যাঁ, তখন পাটনা অল ইন্ডিয়া রেডিওতে কাজ করি আমি, ওঁকে আমার প্রণাম জানিও৷’

আমি যে সময় শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্রী, তখন সৈয়দদা শান্তিনিকেতনে ইসলামিক কালচারের অধ্যাপনা করতেন৷ বোধহয় জার্মান ভাষারও ক্লাস নিতেন৷ শেষের বছরগুলো শান্তিনিকেতন ছেড়ে ঢাকায় চলে গেছিলেন সৈয়দদা৷ কত বর্ণময় জীবন৷ সৈয়দদা সেযুগে ট্রেনে কলকাতা থেকে পেশোয়ার গিয়েছিলেন৷ তারপর বাসে করে খাইবার পাস পেরিয়ে আফগানিস্তানে৷ আল-আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি ছিল তাঁর৷ আমার মাঝে মধ্যে সাধ জাগে ট্রেনে করে কলকাতা থেকে ঢাকা যাব, ঘুরে আসব লাহোর আর পেশোয়ারও৷ কিন্তু হায়! আমার পাসপোর্টই নেই৷ তাছাড়া যদি থাকত, তাহলেই বা কী হত? চতুর্দিকে কাঁটাতারের বেড়া, সীমান্তের দু’পাশে প্রচুর প্রহরা অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ রুখতে৷ ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি পরিব্রাজক যদি নির্ঝঞ্ঝাটে ভ্রমণ করতে পারেন সব সীমানা অতিক্রম করে, তবে স্বাধীন দক্ষিণ এশিয়াতে প্রতি পদে কেন ‘জড়ায়ে আছে বাধা?’ আমাদের স্বাধীনতা কি তবে শুধুই পোশাকি- আমার ভাই যেমন বলত? আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসীরা কি এতই জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন যে, কাঁটাতারের বেড়াজালে নিজেরাই তৈরি করে চলেছি কারাগারে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকার জন্য৷ রবীন্দ্রনাথ তো সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না৷ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম (যেখানে সমস্ত বিশ্ব এসে একটি নীড়ের মধ্যে জড়ো হয়) এই মহামিলনের আদর্শ থেকেই তো বিশ্বভারতীর সূচনা৷ তবে চারদিকে পদে পদে কেন এত নিষেধের বেড়া? উগ্র স্বাজাত্যবাদের হিংস্র উল্লাস, জাতীয় নাগরিকপঞ্জী নিয়ে রণহুঙ্কার, সুরক্ষা প্রাচীরের বলয় অন্ধকার হয়ে গ্রাস করছে আমাদের রাহুগ্রাসের মতো, সেই ছোট হয়ে আসা সীমা থেকে দম্ভ আর আত্মগরিমার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে অন্ধকারের সেনানী৷ ‘বিষ নিঃশ্বাসে তাই ভরে আসে, নিরুদ্ধ সমীরণ৷’ কবি আর আলোর স্বপ্ন দেখাতে পারেন না আজকের ভারতবর্ষের সমাজকে৷ কবি আজ সত্যিই মৃত৷

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ১৬ নভেম্বর ২০২২

ছবি সৌজন্য: Banglaworldwide

অপরাজিতা দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। আগে ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট মেরিজ কলেজে ইতিহাস ও মানবীচর্চা বিভাগের ফুলব্রাইট ভিজিটিং অধ্যাপকও ছিলেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্রী অপরাজিতার গবেষণা ও লেখালিখির বিষয় উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের চিন্তাচেতনায় এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী। অধ্যাপনা, গবেষণা, ও পেশা সামলে অপরাজিতা সোৎসাহে সাহিত্যচর্চাও করেন। তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থ - সুরের স্মৃতি, স্মৃতির সুর, ইচ্ছের গাছ ও অন্যান্য, ছায়াপথ। নিয়মিত লেখালিখি করেন আনন্দবাজার-সহ নানা প্রথম সারির পত্রপত্রিকায়।