ক’দিন পর অফিসে পৌঁছতেই ভবানীপ্রসাদের সহকর্মীরা হইহই করে এসে ওঁকে ঘিরে ধরলেন। ‘ছুপা রুস্তম’ একেবারে। আমাদের জানতেই দেননি! ঘটনা কী?

জানা গেল, কোনও একটি বাংলা কাগজে শান্তিমোহনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন বেরিয়েছে। তাতে শান্তিমোহন বলেছেন এই কলকাতায় অনেক অজানা শিল্পী আছেন যাঁদের চিন্তা যেমন অভিনব, বাজনায় দক্ষতাও তেমন অতি উঁচুদরের। নাম করেছেন ভবানীপ্রসাদের। সেই সঙ্গে তাঁর দাদু যে মস্তবড় মিউজিকোলজিস্ট ছিলেন সে কথাও বলেছেন। ওঁর মতে উদ্যোক্তাদের উচিত এই প্রতিভা শ্রোতাসমক্ষে তুলে ধরা। ভবানীপ্রসাদ হতচকিত। শান্তিমোহন যে এমন কিছু ভাবছেন একবারও মনে হয়নি! তাছাড়া উনি পরিচয়ে সাংবাদিক, সেতার বাজান একেবারে নিজের জন্য, পাবলিসিটি চাইবার কথা মাথাতেই আসেনি।

এই খবর প্রচারিত হবার পর ভবানীপ্রসাদ মাঝখান থেকে পড়লেন মুশকিলে। অজস্র ফোন আসতে লাগল। কেউ শিখতে চাইছেন, কেউ ক্যাসেট করতে চাইছেন। পরিচিতরা কেউ বাঁকা হাসি হেসে জানতে চাইছেন কী শুনিয়ে শান্তিমোহনের সার্টিফিকেট আদায় করেছেন, কোনও গোপন ডিল……? শান্তিমোহন এখন নাগালের বাইরে। উড়ে গেছেন প্যারিসে। সেখান থেকে ইউরোপের নানা শহরে প্রোগ্রাম করে ফিরতে দেরি হবে। ভবানীপ্রসাদের প্রথম আমন্ত্রণ এল প্রেস ক্লাব থেকে। বার্ষিক অনুষ্ঠান, শ্রোতাসমাগম মন্দ হয়নি। বাইরে বাজানো, আর তা-ও এমন একটা সমাবেশে যেখানে বেশিরভাগ লোকই তাঁকে অন্য পরিচয়ে এতদিন চিনেছে। নার্ভাস বোধ করছিলেন। একটি ছেলেকে তবলা সঙ্গতের জন্য বলেছেন। বাড়িতে দু’তিন দিন বসলেন, দেখলেন মেট্রোনোমের নির্ভুল মাত্রা রেখে অভ্যেসে ওঁর নিজের লয়টি যত পাকা হয়েছে, সঙ্গী ছেলেটির ততটা নয়। বোল বাজাতে শুরু করলে হিসেবে ছোটবড় হচ্ছে। সে কথা বলা যাচ্ছে না কারণ তবলাবাদক একজন পরিচিত গুরুর শিষ্য আর ভবানীপ্রসাদকে এখনও সেভাবে কেউ চেনে না।

ওঁকে অবশ্য সেদিন বেশি বাজাতে হয়নি। বরং অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। কতদিন বাজাচ্ছেন, কোন ঘরানা, ওঁর দাদুর ওস্তাদ কে ছিলেন, কীরকম সাঙ্গীতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন, কেন বাজনাকে প্রোফেশন করেননি ইত্যাদি। ভবানীপ্রসাদ দক্ষ লেখক, কিন্তু সুবক্তা নন। প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার সময় মনে মনে বড় সঙ্কুচিত বোধ করছিলেন। রাগ হচ্ছিল শান্তিমোহনের উপর। কেন যে ভাল ভাল কথা বলতে গেলেন ওঁর সম্বন্ধে— মানুষের অনুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক, প্রত্যাশাও বাড়ে। প্রশ্নোত্তরে খানিকটা সময় গেল। বাজাতে বসলেন তারপর। ইচ্ছে করেই সহজ একটি রাগ বেছেছিলেন। গতের চলন সোজা, সঙ্গতেও জটিলতা নেই। তিনতাল এগোল ধীর থেকে অতিদ্রুত লয়ে। ভবানীপ্রসাদের হাত খুব তৈরি হয়ে উঠেছিল নিয়মিত রেওয়াজে। শ্রোতারা খুশি হলেন। দাদুর শেখানো বিচিত্র ছন্দের তানও সকলের প্রশংসা পেল।

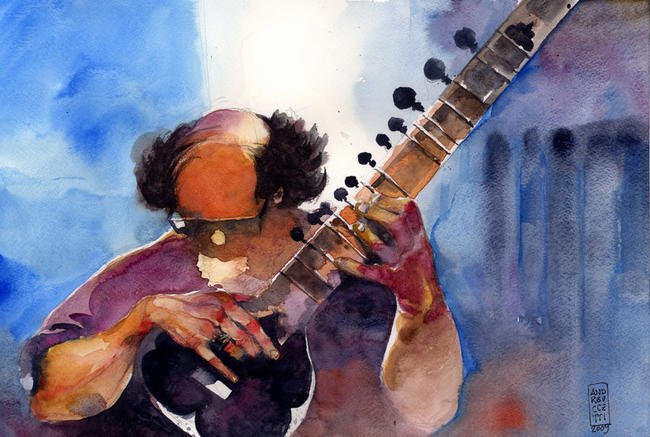

এরপর একাধিক ঘরোয়া আসরে ডাক পড়তে লাগল। তবে ভবানীপ্রসাদ সতর্ক ছিলেন। বুঝেছিলেন, পেশাদার বাজিয়েদের মতো বসে আসর মাত করে দেবার পথটা ওঁর জানা নেই। দাদুর আওতায় সেতার চর্চা- সে চর্চাই সুর ও স্বর নিয়ে নিরন্তর নাড়াচাড়া, গবেষণাই বলা ভালো তাকে। সব ধরনের শ্রোতার মনোরঞ্জন করতে হলে এত ভারী জিনিস চলবে না। আসরে আসরে ঘুরে আরও কয়েকটা ব্যাপার সম্বন্ধে ভবানীপ্রসাদ ভালোই ওয়াকিবহাল ছিলেন। যে কোনওরকম মঞ্চ-উপস্থিতির জন্য পহেলে দর্শনধারী হওয়া দরকার এটা জানতেন। জানতেন যে শিল্পীর চেহারা, পোশাক, বসার ভঙ্গি, হাতে ধরা যন্ত্র, এসব কিছু একটা পরিবেশ তৈরি করে দেয়, শ্রোতাদের চোখ টেনে নেয়। খুব গুণী পরিচিত শিল্পীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন না হলেও অন্য অনেকেই মানবেন যে পটভূমি সুখদর্শন হলে উপস্থাপনার উপভোগ্যতা বাড়ে।

ভবানীপ্রসাদ কয়েকটি হাল্কা রঙের ভালো কাপড়ের পাঞ্জাবি আর সাদা চুড়িদার করিয়ে নিলেন। সেতারটি পালিশ করালেন। নতুন তার চড়ালেন, হাতির দাঁতের কাজগুলি পরিষ্কার হয়ে ঝকঝক করতে লাগল। ছয় তারের তানপুরো কেনা হল, এল ভাল বাঁয়া-তবলা ব্যাগবন্দি হয়ে। নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন ভবানীপ্রসাদ, এবার কি লেখার লাইন ছেড়ে পেশাদার বাজিয়ে হয়ে উঠবেন? দাদুর মুখটা মনে করবার চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য, কেমন যেন অস্পষ্ট।

ভবানীপ্রসাদ নিজের রোজের রুটিন পালটে নিচ্ছিলেন আস্তে আস্তে। পত্রিকার অফিসে হাজিরা দিতেন বটে, কিন্তু সঙ্গীত সমালোচনার কাজটা দিয়ে দিচ্ছিলেন জুনিয়রদের। নিজে বাজাবেন আর অন্যদের বাজানোর উপর রিভিউ লিখে মন্তব্য করবেন– ব্যাপারটা অসঙ্গত মনে করছিলেন। সম্পাদকমশাই কয়েকবার বললেন, ‘সঙ্গীত সমালোচক হিসেবে আপনার একটা মান আছে, এত লোক চেনে। হঠাৎ শিল্পী হয়ে বাজারে নেমে পড়লেন– একূল ওকূল দুকূলই খোয়াবেন শেষে?’ ভবানীপ্রসাদ বুঝলেন ভূমিকা পালটালে চাকরিটা নড়বড় করবে। অন্যদিকে শহরের ঈর্ষাকাতর শিল্পীগোষ্ঠী শান্তিমোহনের সুবাদে ভবানীপ্রসাদের এই আকস্মিক উত্থান ভালো চোখে দেখছিলেন না। বলতে চাইছিলেন, শান্তিমোহন কলকাতার গানবাজনার স্ট্যান্ডার্ড সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ করে গিয়েছেন আসলে। কী এমন নতুনত্ব আছে ভবানীপ্রসাদের বাজনায়? অভিনবত্বই বা কোথায় ওঁর রাগ নির্বাচনে?

ভবানীপ্রসাদ যখন বাইরে বাজাতেন চেনা রাগই বাজাতেন, কারণ উনি খুব নিশ্চিত ছিলেন না দাদুর এক্সপেরিমেন্টের সৃষ্টি যে সব রাগ ওঁর সংগ্রহে ছিল, সাধারণ শ্রোতার তা ভালো লাগবে কিনা। চেনা তান, লয়, চেনা আলাপ, সুরের চেনা মোচড়, এগুলো বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ জানায় না বলে লোকে শুনে আরাম পায়। তবে নিজে দাদুর তালিমের বাইরে তো খুব বেশি যেতেন না। আলাপবিস্তারে বুদ্ধি করে স্বর সাজাতেন, অঙ্কের হিসেবে লয়ের জটিল ভাঙচুর চলত। শ্রোতারা অনেক সময় অত বুঝত না। দ্রুত তানের ঝোড়ো গতি শ্রোতারা চিরকালই পছন্দ করে আর সেটা ছিল ভবানীপ্রসাদের স্ট্রং পয়েন্ট। সেই পর্যায়ে প্রচুর হাততালি পড়ত। তবে ওঁর সঙ্গে তবলায় বসতেন যাঁরা, তাঁরা খুব খুশি হতেন না। সওয়াল জবাবের লড়ালড়ি এই সেতারির সঙ্গে খুব জমত না। ভবানীপ্রসাদের এখনও রপ্ত হয়নি সঙ্গতকারের জন্য সময় ছাড়ার রীতি, ফলে তবলায় দারুণ উঠাও তুলে শ্রোতাদের তারিফ আদায় করার সুযোগ তবলিয়ারা পেতেন না।

ছোট কি মাঝারি আসরে বাজিয়ে কাগজে একের পর এক রিভিউ পাচ্ছিলেন ভবানীপ্রসাদ। প্রথমদিকে সমালোচকেরা শান্তিমোহনের পথে চলেছিলেন। মানে গুপ্ত, সুপ্ত এই সব বিশেষণ ব্যবহার করে হঠাৎ আবিষ্কৃত প্রতিভাটিকে মাপতে চাইছিলেন। কিন্তু ক্রমে বলা হতে লাগল ওঁর বাজনায় বৈদগ্ধ্য যতটা আছে, মনোহারিত্ব ততটা যেন নেই। আরও পরে দেখা গেল বৈদগ্ধ্যের স্বীকৃতি অনুপস্থিত, তার জায়গা নিয়েছে ‘শ্রোতাদের মন ভরল না’ জাতীয় মন্তব্য। অনাদিপ্রসাদের নাতি ভবানীপ্রসাদ দেখেছেন, দাদু সঙ্গীতকে সাধনা বলে মানতেন, যার লক্ষ্য সুরসিদ্ধি। অন্যদের শ্রবণতুষ্টির চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতেন সুরকে অন্তরস্থ করাকে। ভবানীপ্রসাদের নিভৃত সুরচর্চা চরিত্রে তেমনই ছিল, যতদিন না শান্তিমোহনের স্তুতি এমন আলোড়ন তুলল। এখন উনি একটা চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে গিয়েছেন। সেতারী হিসেবে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করার একটা চাপ এসে পড়েছে ওঁর ওপরে।

ভবানীপ্রসাদ সতর্ক ছিলেন। বুঝেছিলেন, পেশাদার বাজিয়েদের মতো বসে আসর মাত করে দেবার পথটা ওঁর জানা নেই। দাদুর আওতায় সেতার চর্চা- সে চর্চাই সুর ও স্বর নিয়ে নিরন্তর নাড়াচাড়া, গবেষণাই বলা ভালো তাকে। সব ধরনের শ্রোতার মনোরঞ্জন করতে হলে এত ভারী জিনিস চলবে না। আসরে আসরে ঘুরে আরও কয়েকটা ব্যাপার সম্বন্ধে ভবানীপ্রসাদ ভালোই ওয়াকিবহাল ছিলেন। যে কোনওরকম মঞ্চ-উপস্থিতির জন্য পহেলে দর্শনধারী হওয়া দরকার এটা জানতেন। জানতেন যে শিল্পীর চেহারা, পোশাক, বসার ভঙ্গি, হাতে ধরা যন্ত্র, এসব কিছু একটা পরিবেশ তৈরি করে দেয়, শ্রোতাদের চোখ টেনে নেয়।

নিজেকেই প্রশ্ন করেন ভবানীপ্রসাদ। ওঁর সেতারকে পেশা করে নেবার ভবিষ্যত কী? খবরের কাগজের চাকরি আছে বলে বাজিয়ে অর্থোপার্জন করবার প্রয়োজন এখনও হয়নি। কিন্তু দু’ নৌকোতে পা দিয়ে চলা যাবে না বেশিদিন। অথচ রোখ চেপে গেছে তাঁর মনে। আসরে বাজাতে হবে এবং অবশ্যই শ্রোতাদের মনে প্রভাব পড়ে এমনভাবে। ভিড়ে হারিয়ে গেলে সেটা হবে হেরে যাওয়া। কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল শীতে একটা সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করার উদ্যোগ চলছে, যন্ত্রশিল্পীদের নিয়ে। শুধু সেতারের জন্য পুরো এক রাতের সেশন ধরা থাকবে। বাইরের শিল্পী হয়তো থাকবেন, কিন্তু বেশি সুযোগ দেওয়া হবে এই রাজ্যের শিল্পীদের। কলকাতা এবং আশেপাশে সেতারশিল্পী অনেক। কে নিমন্ত্রণ পাবেন, সে নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলতে লাগল। একটু দেরিতেই চিঠি এল ভবানীপ্রসাদের কাছে। শিল্পীসমাজে নবাগত বলেই বোধহয়। কাগজের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল শান্তিমোহন আসছেন। মনে মনে উত্তেজিত বোধ করছিলেন ভবানীপ্রসাদ। এই সুযোগ দাদুর তৈরি রাগ শোনাবার। স্রোতধ্বনি তো অবশ্যই,তা ছাড়া ছোট করে সঙ্কেতরাগের একটা পরিচয় দেবেন– এই পরিকল্পনা করলেন উনি। আসল সমঝদার মানে শান্তিমোহন উপস্থিত থাকবেন সেটাই বড় কথা।

ভবানীপ্রসাদ রেয়াজে খুব মন দিলেন। এতদিন উনি সাথ-সঙ্গতের জন্য উঠতি অল্পবয়সী তবলিয়াদের ডেকে নিতেন, তারাও হাত পাকাবার মওকা ছাড়ত না। এবার একটু নামীদের ধরতে চাইলেন। কিন্তু সেখানে ঝামেলা। সবাই চাইছেন নিজের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাটুকু দেখাবেন। তার জন্য একা বসা, তবলার সঙ্গে বসা, সেতার আর তবলা কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে তার চেষ্টা– নানারকম যোগাযোগ চালানো- এ সবের একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। ভবানীপ্রসাদ পেলেন মাঝারিদের। তাতেই যা হয়।

শান্তিমোহন কলকাতায় এলে রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথিনিবাসে থাকেন। ভবানীপ্রসাদ স্থির করলেন সম্মেলনের আগে কোনও সময়ে গিয়ে দেখা করে আসবেন। ওঁর হালের সেতারী হিসেবে পরিচয় শান্তিমোহনের কারণেই; একটা ধন্যবাদ ওঁকে দিতে হয়। কিন্তু জানা গেল, শান্তিমোহন আসবেন যেদিন অনুষ্ঠান সেদিন সন্ধেবেলা। আর অনুষ্ঠান শেষ করেই ফ্লাইট ধরে চলে যাবেন বাংলাদেশ। অগত্যা ওই অনুষ্ঠানের দিনই শান্তিমোহনের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে হবে। তবে ভবানীপ্রসাদ নিশ্চিত ছিলেন যে ওঁকে দেখে শান্তিমোহন খুশি হবেন। সম্মেলনের দিন এগিয়ে এল। এসে পড়ল অনুষ্ঠানের দিনও। কলকাতার আর শহরতলির অংশগ্রহণকারীদের বলা হয়েছে, তাঁরা যেন নিজেরাই বন্দোবস্ত করে চলে আসেন। গাড়িখরচ হিসেবে প্রত্যেককে কিছু টাকা দেওয়া হবে। আর কিছু যে দেওয়া হবে না, সেটা অনুক্ত হলেও পরিষ্কার।

ভবানীপ্রসাদের গাড়ির বন্দোবস্ত করেছে ওঁর অফিস। সঙ্গে দিয়েছে দুটি ছেলেকে, অফিসের ক্লাস ফোর্থ স্টাফ। যন্ত্র আনা নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে, অন্য কাজেও তাদের দরকার হতে পারে। সম্পাদকমশাই মুখে যাই বলুন, ভবানীপ্রসাদের প্রতি তাঁর মনোভাব স্নেহসূচক। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ব্যবস্থা করেছেন। সত্যিই ছেলেদুটি সঙ্গে থাকাতে সুবিধে হল, কারণ সম্মেলন কর্তারা, দেখা গেল, খুব গুছিয়ে সামলিয়ে কিছু করে উঠতে পারেননি। অনুষ্ঠানসূচির কোন পর্বে কে বাজাবেন, কেউ আগে খবর পাননি বলে সবাই এসে গ্রিনরুমে ভিড় করেছেন। বসে হাত গরম করবার কোনও জায়গাই নেই।

বাইরে শান্তিমোহনের ছবি দেওয়া বড় বোর্ড, অন্য সেতারীদের নাম নীচে একসঙ্গে দেওয়া। এ নিয়ে কেউ অভিযোগ করছেন না, কারণ টিকিট বিক্রির হিসেবে আজকের আকর্ষণ কোন নক্ষত্র সেটা ভালই জানেন সকলে। শহরের সেতারীরা মনে মনে যাই ভাবুন, মুখে ভাব দেখাচ্ছেন এই গৌরবছটার খানিকটা যেন ওঁদের ওপরেও পড়েছে। শান্তিমোহনের ফেরার তাড়া আছে বলে ওঁকে প্রথম দু’জনের পরেই বসানো হবে। যে দু’জন আগে বাজাবেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে বরাদ্দ। প্রথমজন সময় পেলেন সেইমতো । দ্বিতীয়জন মিনিট পঁচিশ বাজানোর পর ভেতর থেকে একটা স্লিপ চলে এল। শান্তিমোহন এসে পৌঁছেছেন এবং তাড়াতাড়ি বসতে চান। এই সেতারী যেন বাজানো শেষ করে দেন। বেচারির অনুষ্ঠান আধাখ্যাঁচড়া হয়ে রইল।

শান্তিমোহনের জন্য ভবানীপ্রসাদ উদ্গ্রীব হয়ে গ্রিনরুমে অপেক্ষা করছিলেন। শিল্পী এলেন এক গুচ্ছ স্তাবক পরিবৃত হয়ে। ভবানীপ্রসাদের দিকে একবার তাকালেন। ভবানীপ্রসাদ হাত তুলে পরিচয় স্বীকার করলেন। শান্তিমোহন ততক্ষণে অন্য আর একজনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছেন। আশপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ কেউ ভবানীপ্রসাদের পরিচিত এবং যখন শান্তিমোহনের সাক্ষাৎকার কাগজে পড়েছিলেন। ওঁকে নিয়ে হইচইও করেছিলেন। এখন ওঁরাও এমন ভাব করলেন, যেন ভবানীপ্রসাদ ওঁদের বৃত্তের বাইরে। আসলে আলো ছিল যে জ্যোতিষ্কের, সে অক্ষপথ পরিবর্তন করাতে ভবানীপ্রসাদ হয়ে পড়েছেন ছায়াগ্রস্ত।

ভবানীপ্রসাদ যত না আহত হলেন, তার চাইতে বেশি হলেন বিস্মিত। হতে পারে শান্তিমোহনের সঙ্গে প্রতিদিন এত লোকের পরিচয় হয়, যে আলাদা করে কাউকে মনে রাখা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে অতক্ষণ আলোচনা, বাজানো, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া– এসব? কাগজের কাছে ভবানীপ্রসাদের বিশেষ উল্লেখ– সব কি খেয়ালের খেলা? শান্তিমোহন আসরে বসে বললেন, ‘এবারে আপনাদের একটা নতুন রাগ শোনাব। তৈরি করেছি কলকাতায় প্রথম শোনাব বলে। রাগের নাম তটিনী।’ শান্তিমোহনের আঙুল সুর তুলল সেতারে। ভবানীপ্রসাদ মঞ্চের এক পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শুনলেন তটিনীর প্রতিটি তরঙ্গে মিশে রয়েছে দাদুর স্রোতধ্বনির আওয়াজ। নাম বদলিয়ে আর একজনের হাতে বেজে চলেছে, এমনকী যে কৌশলে ধ্বনির বৈচিত্র্য আনার কায়দা দেখিয়েছিলেন ভবানীপ্রসাদ,তার অনুসরণেই প্রয়োগ হচ্ছে অলঙ্কার। প্রতিটি তান, প্রতিটি বিস্তার, প্রতিটি জোড় ভবানীপ্রসাদের চেনা, অনেকবার শুনেছেন দাদুর কাছে। শ্রোতারা আহা আহা করছিলেন। কানে আসছিল মন্তব্য, ’একেই বলে প্রতিভা। কী নতুন ধরনের চিন্তা!’

শান্তিমোহনের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে আর ছিল না। ভবানীপ্রসাদ ভাবলেন, একটা চাপ ছিল প্রমাণ করবার যে শান্তিমোহন রসিকতা করেননি। সত্যিই দাদু অনাদিপ্রসাদের কাছে উনি তালিম পেয়েছেন সেতারে নতুন কিছু দেখানোর। বাইরের ওস্তাদের প্রশংসার ফাঁকিটা এখন ভবানীপ্রসাদের কাছে ধরা পড়ে গেছে। রাগে অপমানে কান মাথা ঝাঁঝা করছে। কিন্তু তা-ও যেন একটা দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে দাদুর সৃজনী অভিনবত্বের কিছু পরিচয় শ্রোতাদের কাছে দেবার। সেটুকু না দিতে পারলে এই সমস্ত অধ্যায়টাই হবে নির্বোধ বিশ্বাস আর চতুর বিশ্বাসঘাতকতার। (চলবে)

ছবি সৌজন্য: Fineartamerica, Twitter

স্নিগ্ধা সেন পারিবারিক সূত্রে ওপার বাংলার হলেও আজন্ম কলকাতারই বাসিন্দা। চল্লিশ বছরেরও বেশি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন, প্রথমে ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনে, এবং পরে একাধিক ওপেন ইউনিভারসিটিতে। সাহিত্যচর্চার শখ বহুদিনের। আশি পেরিয়েও চর্চা চলছে পূর্ণ উদ্যমে। কলকাতার অনেক পত্র পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে - গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। সাম্প্রতিক প্রকাশিত দুটি বই – ‘হ্যামলেট’ এবং ‘ওদের কি খেতে দেবে’।